Plan Local D'urbanisme

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Liste Des Villes Et Villages Du Département De La Gironde

Liste des villes et villages du département de la Gironde Communes du département de la Gironde en A Abzac Aillas Ambarès-et-Lagrave Ambès Andernos-les-Bains Anglade Arbanats Arbis Arcachon Arcins Arès Arsac Artigues-près-Bordeaux Arveyres Asques Aubiac Aubie-et-Espessas Audenge Auriolles Auros Avensan Ayguemorte-les-Graves Communes du département de la Gironde en B Bagas Baigneaux Balizac Barie Baron Barsac Bassanne Bassens Baurech Bayas Bayon-sur-Gironde Bazas Beautiran Bégadan Bègles Béguey Belin-Béliet Bellebat Bellefond Belvès-de-Castillon Bernos-Beaulac Berson Berthez Beychac-et-Caillau Bieujac Biganos Birac Blaignac Blaignan Blanquefort Blasimon Blaye Blésignac Bommes Bonnetan Bonzac Bordeaux Bossugan Bouliac Bourdelles Bourg Bourideys Brach Branne Brannens Braud-et-Saint-Louis Brouqueyran Bruges Budos Communes du département de la Gironde en C Cabanac-et-Villagrains Cabara Cadarsac Cadaujac Cadillac Cadillac-en-Fronsadais Camarsac Cambes Camblanes-et-Meynac Camiac-et-Saint-Denis Camiran Camps-sur-l'Isle Campugnan Canéjan Cantenac Cantois Capian Caplong Captieux Carbon-Blanc Carcans Cardan Carignan-de-Bordeaux Cars Cartelègue Casseuil Castelmoron-d'Albret Castelnau-de-Médoc Castelviel Castets-en-Dorthe Castillon-de-Castets Castillon-la-Bataille Castres-Gironde Caudrot Caumont Cauvignac Cavignac Cazalis Cazats Cazaugitat Cénac Cenon Cérons Cessac Cestas Cézac Chamadelle Cissac-Médoc Civrac-de-Blaye Civrac-en-Médoc Civrac-sur-Dordogne Cleyrac Coimères Coirac Comps Coubeyrac Couquèques Courpiac Cours-de-Monségur Cours-les-Bains Coutras -

Bordeaux - from the Vineyards to the Atlantic Ocean - 8 Days Services

FB France-Bike GmbH Johannesstrasse 28a | D - 47623 Kevelaer Phone : +49 - 2832 977 855 [email protected] Bordeaux - from the vineyards to the Atlantic Ocean - 8 days Services: 7 nights in 2** and 3*** hotels 7x breakfast From the vineyards through the pine wood to the Atlantic ocean. 3x dinner tourist tax luggage transport France-Bike invites you to an outstanding cycle tour from the famous vineyards ferry Arcachon - Cap Ferret (Sauternes!) through the pine forests to the Atlantic Ocean. Indeed, you'll cross very transfer Bordeaux - Rions/Cadillac various landscapes on your bike trip through this South-western region of France. You'll detailed documentation and maps service hotline taste the illustrious Bordeaux wines (but, if you wish, only water!), cross the natural preserve of the "Landes", the big pine forests, and the endless sand beaches around Arcachon where you'll visit the oyster beds on the way to Cap Ferret. You can also climb the highest sand dune in Europe, "Dune of Pilat" (117 m). additional services: supplement single traveler 130 € Day 1: Arrival in Rions or Cadillac area GPS application for your mobile phone 5 € Arrival at the railway station or at the airport. Transfer by taxi to Rions or Cadillac in guesthouse or 3*** hotel, extra night, single BnB, Bordeaux 135 € where you will receive a guidebook indicating your tour. extra night, double BnB, Bordeaux 80 € Day 2: Rions - Saint-Macaire area, ~30-40 km rental bike 27 gears 130 € electric bike 250 € You will start your trip by cycling through the Premières Côtes de Bordeaux winegrowing area and arriving in the Côtes de Bordeaux Saint-Macaire area. -

Bordeaux - from the Vineyards to the Atlantic Ocean - 8 Days Services

FB France-Bike GmbH Johannesstrasse 28a | D - 47623 Kevelaer Phone : +49 - 2832 977 855 [email protected] Bordeaux - from the vineyards to the Atlantic Ocean - 8 days Services: 7 nights in 2** and 3*** hotels 7x breakfast From the vineyards through the pine wood to the Atlantic ocean. 3x dinner tourist tax luggage transport France-Bike invites you to an outstanding cycle tour from the famous vineyards ferry Arcachon - Cap Ferret (Sauternes!) through the pine forests to the Atlantic Ocean. Indeed, you'll cross very transfer Bordeaux - Rions/Cadillac various landscapes on your bike trip through this South-western region of France. You'll detailed documentation and maps service hotline taste the illustrious Bordeaux wines (but, if you wish, only water!), cross the natural preserve of the "Landes", the big pine forests, and the endless sand beaches around Arcachon where you'll visit the oyster beds on the way to Cap Ferret. You can also climb the highest sand dune in Europe, "Dune of Pilat" (117 m). additional services: supplement single traveler 130 € Day 1: Arrival in Rions or Cadillac area GPS application for your mobile phone 5 € Arrival at the railway station or at the airport. Transfer by taxi to Rions or Cadillac in guesthouse or 3*** hotel, extra night, single BnB, Bordeaux 135 € where you will receive a guidebook indicating your tour. extra night, double BnB, Bordeaux 80 € Day 2: Rions - Saint-Macaire area, ~30-40 km rental bike 27 gears 130 € electric bike 250 € You will start your trip by cycling through the Premières Côtes de Bordeaux winegrowing area and arriving in the Côtes de Bordeaux Saint-Macaire area. -

Etude De Faisabilité D'un Transport En Commun En Site Propre Entre Lège

Etude de faisabilité d’un transport en commun en site propre entre Lège Cap-Ferret et Biganos Phase Diagnostic Syndicat Mixte du Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre 1 INTRODUCTION - CONTEXTE ET EMERGENCE DE L’IDEE D’UN TCSP .................................................................................. 6 1.1 LE TERRITOIRE DU SYNDICAT MIXTE DU BASSIN D’ARCACHON VAL DE L’EYRE (SYBARVAL) : TROIS EPCI AUX FRANGES DE L’AGGLOMERATION BORDELAISE ............................................................................................... 6 1.2 UN TERRITOIRE SOUMIS A DES MOBILITES MULTIPLES ...................................... 7 1.3 LE DEVELOPPEMENT DES TC ET LA REALISATION D’UN TCSP : UN ENJEU DU SCOT ........................................................................................................ 9 1.4 LA REFLEXION SUR LE TCSP PAR LES ACTEURS DU TERRITOIRE .................... 11 2 LA STRUCTURE DU TERRITOIRE DU SYBARVAL ET SON EVOLUTION ............................................................................... 12 2.1 UN HABITAT MAJORITAIREMENT PAVILLONNAIRE OU RURAL, DISPERSE SUR LE VAL DE L’EYRE ......................................................................................... 12 2.2 UN TERRITOIRE SOUMIS A SAISONNALITE, PLUS MARQUEE SUR LE NORD BASSIN ET ARCACHON-LA TESTE ............................................................... 12 2.3 UNE DEPENDANCE MARQUEE A LA VOITURE PARTICULIERE, D’AUTANT PLUS SUR LE VAL DE L’EYRE .............................................................................. 13 2.4 DES EMPLOIS -

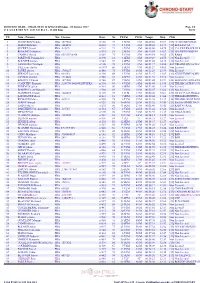

HOSTENS TRAIL - TRAIL NUIT 12 KM (12.000 Kms) - 28 Janvier 2017 Page 1/8 C L a S S E M E N T G E N E R a L - 12.000 Kms 20:51

HOSTENS TRAIL - TRAIL NUIT 12 KM (12.000 kms) - 28 Janvier 2017 Page 1/8 C L A S S E M E N T G E N E R A L - 12.000 Kms 20:51 Clt Nom - Prénom Nat Licence Doss. Né Clt Cat Clt Sx Temps Moy. Club 1 DUFOURCQ Nikola FRA1577264 n°186 93 1SEM 1M 00:45:58 15.67 [33] GUJAN MESTRAS 2 MARCHEIX Eric FRA1664496 n°030 73 1V1M 2M 00:48:42 14.79 [33] BOULIAC SP 3 SUCRET Gérald FRAA25871 n°211 73 2V1M 3M 00:49:00 14.70 [33] C.A.VILLENAVE D'ORNON TRIATHLON 4 REMOND Sebastien FRA n°334 81 2SEM 4M 00:49:05 14.67 [33] LES PIEDS NIQUES 5 CAMPET David FRA033-53108904 n°289 71 3V1M 5M 00:49:14 14.63 [33] RABA 6 PARZYCH Jean-michel FRA n°396 81 3SEM 6M 00:49:29 14.55 [33] Non Licencié 7 BOUVIER Jordan FRA n°347 92 4SEM 7M 00:51:05 14.10 [33] Non Licencié 8 LANGLOIS Christophe FRA n°108 75 4 V1M 8 M 00:51:17 14.04 AST TRIATHLON LA TESTE 9 VIEL jean charles FRA n°1191 86 5SEM 9M 00:51:21 14.03 Non Licencié 10 FAURE olivier FRA1700127 n°546 71 5V1M 10M 00:51:29 13.99 Non Licencié 11 SERNOT Jean marie FRA642263 n°296 66 1V2M 11M 00:51:37 13.95 [33] ATHLETISME NORD BASSIN 12 VANDAL arnaud FRA1914826 n°548 88 6SEM 12M 00:51:39 13.94 Non Licencié 13 BALOUT Clément FRA1671280 n°146 87 7SEM 13M 00:51:45 13.91 [33] LEOGNAN ATHLETISME 14 COANTIEC François FRA A24979C0020452MV2FRA n°336 69 6V1M 14M 00:51:48 13.90 [33] TRI ARCACHON SUD BASSIN 15 PEDEMAY julien FRA n°482 90 8SEM 15M 00:52:00 13.85 Non Licencié 16 BERTHET Jean-françois FRA n°360 69 7V1M 16M 00:52:07 13.82 [33] Non Licencié 17 FLODROPS Tristan FRA 1042683 n°107 98 1 JUM 17 M 00:52:08 13.81 [33] US ET CULTURELLE -

Projet Éducatif

Accueil de Loisirs Maternel De la ville du TEICH Projet éducatif Septembre 2016 En 2015, la ville du Teich compte 7 470 habitants. Située au sud du Bassin d’Arcachon, elle fait partie du Pays « Bassin d’Arcachon Val de l’Eyre » qui regroupe 17 communes : - Les 4 communes de la COBAS (Arcachon, La Teste de Buch, Gujan-Mestras, Le Teich) - Les 8 communes de la COBAN (Andernos, Arès, Audenge, Biganos, Lège Cap-Ferret, Lanton, Marcheprime, Mios) - Les 5 communes de la Communauté de Communes du Val de l’Eyre (Belin-Beliet, Le Barp, Lugos, Salles, Saint-Magnes) Située sur l’axe Bordeaux/Arcachon, la commune du Teich bénéficie d’un réseau ferroviaire et routier développé avec l’A650 et la RD650 qui assure, quant à elle, un rôle de liaison interurbaine entre les communes du sud Bassin et la liaison avec Biganos, le nord Bassin et les communes du Val de l’Eyre. C’est une commune qui connaît une forte augmentation démographique depuis de nombreuses années avec un taux de croissance annuel moyen de 3,3 % depuis 1990 ; due principalement au solde migratoire. En 2013, la CAF Gironde compte parmi ses allocataires de la commune : - 209 enfants âgés de 3 à 5 ans révolus - 516 enfants âgés de 6 à 11 ans révolus - 494 enfants âgés de 12 à 17 ans révolus La structure : Horaires et jours d’ouverture L’Accueil de Loisirs Maternel de la ville du Teich est une structure Municipale qui accueille les enfants âgés de 3 à 6 ans scolarisés en Maternelle au Teich : - Les mercredis en périodes scolaires, à la demi-journée à partir de 12h10 jusqu’à 18h30 o Avec repas : de 12h10 à 18h30 o Sans repas : de 13h15 (accueil des enfants entre 13h15 et 13h45) à 18h30 - Durant les périodes de vacances scolaires (sauf Noël) à la journée, à partir de 7h30 jusqu’à 18h30. -

Carte Des Etablissements Médico-Sociaux

LE VERDON-SUR-MER SOULAC-SUR-MER TALAIS SAINT-VIVIEN- DE-MEDOC GRAYAN-ET-L'HOPITAL JAU-DIGNAC- ET-LOIRAC VENSAC VALEYRAC QUEYRAC BEGADAN ST-CHRISTOLY- MEDOC VENDAYS-MONTALIVET CIVRAC- EN-MEDOC COUQUEQUES ST-YZANS- BLAIGNAN DE-MEDOC PLEINE-SELVE GAILLAN-EN-MEDOC PRIGNAC- EN-MEDOC ORDONNAC ST-CIERS-SUR SAINT-PALAIS -GIRONDE ST-SEURIN- DE-CADOURNE LESPARRE- MEDOC SAINT-CAPRAIS-DE-BLAYE NAUJAC-SUR-MER MARCILLAC VERTHEUIL ST-AUBIN-DE-BLAYE ST-ESTEPHE BRAUD-ET- ST-GERMAIN- SAINT-LOUIS D'ESTEUIL DONNEZAC CISSAC-MEDOC REIGNAC ETAULIERS PAUILLAC ANGLADE ST-SAUVEUR UE EG EYRANS EL HOURTIN RT ST-ANDRONY CA N A SAUGON N G SAINT- U FOURS P SAVIN M A C MAZION ST-GENES-DE- GENERAC ST-JULIEN- BLAYE BEYCHEVELLE ST-SEURIN- DE-CURSAC ST-GIRONS- ST-YZAN-DE- ST-PAUL D'AIGUEVIVES SOUDIAC ST-LAURENT-MEDOC ST-MARTIN- LACAUSSADE BLAYE ST-CHRISTOLY- CARS DE-BLAYE CUSSAC- LARUSCADE FORT-MEDOC ST-MARIENS BERSON CIVRAC-DE ST-VIVIEN- -BLAYE PLASSAC DE-BLAYE CARCANS LAPOUYADE LAMARQUE TEUILLAC CHAMADELLE ST-CIERS-DE ST- CAVIGNAC -CANESSE TROJAN VILLENEUVE PUGNAC ARCINS MOMBRIER CEZAC MARANSIN LES EGLISOTTES-ET- LISTRAC-MEDOC CHALAURES GAURIAC SAMONAC CUBNEZAIS LAGORCE COMPS TIZAC-DE- LAPOUYADE SAINT-CHRISTOPHE LANSAC MOULIS-EN -DE-DOUBLE SOUSSANS MARSAS BAYAS BRACH BAYON-SUR- -MEDOC LES PEINTURES GIRONDE ST-SEURIN- TAURIAC DE-BOURG PEUJARD MARGAUX MARCENAIS ST-LAURENT- LE FIEU BOURG D'ARCE GAURIAGUET ST-CIERS- ST-ANTOINE- CANTENAC D'ABZAC GUITRES SUR-L'ISLE PRIGNAC-ET- ST-GENES-DE ST-MARTIN- COUTRAS MARCAMPS -FRONSAC DE-LAYE AUBIE-ET PORCHERES LABARDE VIRSAC -ESPESSAS -

Aquitaine Carte Cyclo Fr.Pdf

��������������� ������������������������ ������������� ������������������������ �������������������� ����������������������������������������� Le bon côté du Sud ������������������������������ L'Aquitaine ENà AQUITAINEVélo ������������������������� ���������������������������������������������������������������������� � � � � � ��� 19 �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ 5 4 16 87 CHARENTE HAUTE- 8 VIENNE �������� � 22 � 8 � � �� � �� �� � � � � Vélo et canoë� pour découvrir �� Bussière- �� Badil Piégut- Pluviers 1 En Dordogne,la vallée de l’Isle la voie verte des Berges de l’Isle, longue de 16 km, Varaignes 15 Le Verdon traverse l’agglomération de Périgueux d’Est en Ouest. Elle offre un Teyjat PARC NATUREL RÉGIONAL espace de promenade calme et bucolique le long des berges de l’Isle � Soulac- �� N � s-Mer sans jamais quitter le bord de cette rivière, qui se descend aussi en PÉRIGORD LIMOUSIN � � 4 � l’Amélie 20 canoë. L’Isle, voie bleue, propose ainsi 24 km d’escapades en canoë, SP Nontron St-Pardoux- Jumilhac- agrémentés de 4 haltes nautiques, de Trélissac à Marsac. la-Rivière le-Grand la Rochebeaucourt St-Vivien- et Argentine W E � A 10 Et si vous en profitiez pour déjeuner au bord de l’eau ? La guinguette de-Médoc � Mareuil �� � du Jardin Pêcheur est la promesse d’une halte sympathique et St-Jean- �� Vensac �� Montalivet- � gourmande sur la voie verte à Trélissac. Villars de-Côle � les-Bains � Thiviers Vendoire Nanthiat Lanouaille S Vendays -

Horaires Et Trajet De La Ligne 505 De Bus Sur Une Carte

Horaires et plan de la ligne 505 de bus 505 Belin Beliet - Bordeaux Hopital Pellegrin Est Voir En Format Web La ligne 505 de bus (Belin Beliet - Bordeaux Hopital Pellegrin Est) a 4 itinéraires. Pour les jours de la semaine, les heures de service sont: (1) Belin Beliet - Bordeaux Hopital Pellegrin Est: 05:15 - 17:05 (2) Bordeaux Hopital Pellegrin Est - Belin Beliet: 07:20 - 19:10 (3) Bordeaux Hopital Pellegrin Est - Lugos: 16:35 - 18:05 (4) Lugos - Bordeaux Hopital Pellegrin Est: 05:30 - 07:15 Utilisez l'application Moovit pour trouver la station de la ligne 505 de bus la plus proche et savoir quand la prochaine ligne 505 de bus arrive. Direction: Belin Beliet - Bordeaux Hopital Horaires de la ligne 505 de bus Pellegrin Est Horaires de l'Itinéraire Belin Beliet - Bordeaux Hopital 40 arrêts Pellegrin Est: VOIR LES HORAIRES DE LA LIGNE lundi 05:15 - 17:05 mardi 05:15 - 17:05 Belin D 110, Belin-Béliet mercredi 05:15 - 17:05 Piste Cyclable jeudi 05:15 - 17:05 vendredi 05:15 - 17:05 Beliet samedi 06:25 - 13:30 Le Moura dimanche 10:30 - 13:30 Quartier Lauray Sylva 21 A63 Echangeur 21 Informations de la ligne 505 de bus Direction: Belin Beliet - Bordeaux Hopital Pellegrin Bourg Est Arrêts: 40 Durée du Trajet: 90 min Lot. Du Grand Chemin Récapitulatif de la ligne: Belin, Piste Cyclable, Beliet, Le Moura, Quartier Lauray, Sylva 21, A63 Echangeur Perrin 21, Bourg, Lot. Du Grand Chemin, Perrin, La Vignolle, La Fleur, Le Pique, Bourg, Le Garde, Le Barbareau, La Vignolle Tournebride, Le Sarroc, St Jacques, La Lagune Du Merle, Le Puch, Jauge, La Birade, Bellevue, Réjouit, La Fleur Val De L'Arriga, La House, Gradignan - Lyc. -

Département De La Gironde Conseillers En Développement Sport Et Vie Associative

Département de la Gironde Conseillers en Développement Sport et Vie Associative Pôle Jeunesse Territorial Médoc - 05 56 16 80 30 LE VERDON SUR MER Emilie GUERRY : 06.16.38.75.25, [email protected] Delphine RIVEREAU : [email protected] SOULAC SUR MER Jacques DOSPITAL : 06.03.61.75.67, [email protected] TALAIS ST VIVIEN DE MEDOC Pôle Jeunesse Territorial Gironde Centre Bordeaux - 05 56 40 23 23 GRAYAN ET L HOPITAL JAU DIGNAC ET LOIRAC Grégory PAULIN : 06.35.15.56.12, [email protected] VENSAC VALEYRAC Vincent POUGET : 06.10.78.81.17, [email protected] Cédric BERTRAND : 06.14.14.95.99, [email protected] QUEYRAC BEGADAN ST CHRISTOLY MEDOC VENDAYS MONTALIVET CIVRAC EN MEDOCCOUQUEQUES Pôle Jeunesse Territorial Haute Gironde Libournais - 05 57 25 78 30 ST YZANS DE MEDOC PRIGNAC MEDOCBLAIGNAN Patrick JOUCLAS : 06.03.61.74.17, [email protected] GAILLAN EN MEDOC PLEINE SELVE ORDONNAC ST PALAIS Dominique CHANSARD : 06.03.61.75.25, [email protected] ST SEURIN DE CADOURNE ST CIERS SUR GIRONDE LESPARRE ST CAPRAIS DE BLAYE X X X X X X NAUJAC SUR MER MARCILLAC ST GERMAIN D ESTEUILVERTHEUIL ST ESTEPHE BRAUD ET ST LOUIS ST AUBIN DE BLAYE DONNEZAC CISSAC MEDOC REIGNAC ETAULIERS ANGLADE ST SAUVEUR PAUILLAC ST ANDRONY HOURTIN EYRANS CARTELEGUE CAMPUGNAN SAUGON FOURSMAZION GENERAC ST JULIEN BEYCHEVELLEST GENES DE BLAYE ST SEURIN DE CURSAC ST SAVIN ST LAURENT MEDOC ST PAUL ST GIRONS D AIGUEVIVES ST YZAN DE SOUDIAC ST MARTIN LACAUSSADE ST CHRISTOLY DE BLAYE BLAYE CARS CUSSAC FORT MEDOC BERSON ST MARIENS LARUSCADE CIVRAC -

Nouvelles Données Sur Le Miocène Moyen Marin ("Sallomacien") De Gironde (Bassin D'aquitaine-France) Approche Des Paléoenvironnements

Proceedings of the 1" R.C.A.N.S. Congress, Lisboa, October 1992 pp. 117·131 Ciênciasda Terra (UNL) Lisboa 1993 N" 12 8 figs, 2 tabs. J Nouvelles données sur le Miocène moyen marin ("Sallomacien") de Gironde (Bassin d'Aquitaine-France) Approche des paléoenvironnements New data about the maine Middle Miocene ("Sallomacian") of Gironde (Aquitaine Basin); paleoecological outline Michel Follioti, Claude Pujols, Bruno Cahuzac- & Jacques Alvineriei 1 - B.R.G.M.-Auvergne, 24 Avenue des Landais, 63174 Aubière, France 2 - Univ.Bordeaux-l, Département de Géologie, 351 Cours de la Libération, 33405 Talence, France 3 - Laboratoire LARAG, Université Bordeaux-l, 351 Cours de la Libération, 33405 Talence, France RÉSUMÉ Mots-clés: Bassin d'Aquitaine (France), région de Salles, Miocène moyen, Serravallien, paléoécologie, biostratigraphie. Une révision des formations marines du Miocène moyen de la région de Salles (ancien étage "Sallomacien") a été réalisée à partir de nombreux affleurements et forages. Il est montré que le cadre structural profondconditionnenotablement la nature et la répartition des dépôts, qui restent littoraux. L'analysedétaillée des associations planctoniquespermetderattacher ces niveaux d'âgeserravallien, probablementaux zones NN 6 (nannoplancton) et Nl2(foraminifères). Plusieurs paléobiofaciès sontreconstitués à partirdes récoltes de riches faunes d'Invertébrés caractérisant divers paléomilieux de dépôt; ces faunes permettent aussi de préciser les conditions climatiques régnant à cette époque dans ce domaine néritique. ABSTRACT Key-words: Aquitaine Basin (France), Salles area, Middle Miocene, Serravallian, paleoecology, biostratigraphy. The Mid Miocene marine formations of Salles area (former "Sallomacian" stage) have been studied again from numerous outcrops and cores. The deep structural framework influences notably of the characteristics and distribution of the deposits, which are neritic.The stratigraphy is stated precisely thanks to the planktonic fauna and floradetailed examination (probably Serravallian zones NN6 - NI2). -

Patronymes-Et-Prenoms1.Pdf

Patronymes et prénoms. Les Patronymes: leur histoire ( brève). Les romains, après la conquête de la Gaule imposèrent leur système à trois ( ou quatre) noms : Publius Cornelius Scipio . A partir du Ve siècle, le christianisme, pour éradiquer les coutumes païennes, imposa le nom de baptême unique. Après les invasions « barbares », la mode des noms germaniques et du nom unique envahit toutes les couches de la société franque. La presque totalité des noms étaient d’origine ger- manique au IXe siècle. A cette époque, apparaissent les surnoms : Charles Martel, Pépin le Bref, Philippe le Bel. Ce surnom deviendra héréditaire et du Xe au XVe siècle, dans les registres, le nom de baptême est suivi du surnom. En 1539, François Ier , en signant l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, imposa aux prêtres la te- nue des premiers registres de l' État Civil qui fixeront définitivement les noms de familles. Les prénoms évolueront vers la pluralité. Les noms de personne se répartissent en quatre catégories : 1. Les noms d’origine : a. Noms de provenance indiquant la localité ou la région d’origine : Picard, Lombard, Sévenier, Gavot, Alamand, Catala, Langlois. b. Noms de voisinage désignant le lieu où se trouve la maison : Chambon, Durieu, Du- bois, Dupont , Duguas ( gué), Pouget, Monteil, Dufour, Delhorme, Rouvière, Vernède, Thou- louze, Dupuy ( le sommet). 2. Les noms de baptême : Simon, Bernard, Raymond, Bertrand, André, Martin, Gaillard, Mi- chel. Pascal. 3. Les noms de métiers et professions : Fabre, Favre, Faure ( forgeron). Sartre ( tailleur). Sa- batier (savetier).Fournier ( boulanger). Monnier ( meunier). Teyssier ( tisserand). Ressayre (scieur). Mège ( médecin). Boyer ( bouvier). Astier ( fabricant de hampes de lances).