Commune De Creissan

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

1 Allee Du Languedoc 34620 Puisserguier

COMMUNAUTE DE COMMUNES SUD-HERAULT 1 ALLEE DU LANGUEDOC 34620 PUISSERGUIER CONSEIL DE COMMUNAUTE du 26 Juin 2019 à 18h00 Le Conseil de Communauté se réunit le 26 juin 2019 à 18h00, à la Salle du Conseil du siège de la Communauté sous la Présidence de Monsieur BADENAS Jean-Noël. Présents : BOURDEL Etienne, ROGER Jérôme, POLARD Pierre, GIL Isabelle (procuration DUCLOS Gilles) , DUCLOS Gilles, GARY Michel, CAZALS Thierry, AFFRE Gérard, PONS Marie-Pierre, BOUZAC Marie-Rose, BOSC Bernard, ROUCAIROL Philippe, BARTHES Bruno (procuration DAUZAT Elisabeth), SOLA Hedwige, FRANCES André, GLEIZES Gérard, BARDY Pierre, CARABELLI-SEJEAN Jacqueline, MILHAU Jean-Marie, BADENAS Jean-Noël, MARTIN Annie, OBIOLS Hervé (procuration MARTIN Annie), ALBO Marie-Line, ANGUERA Louis, DAUZAT Elisabeth, ORTIZ Serge, ENJALBERT Bruno (procuration FAIVRE Marylène), FAIVRE Marylène, SYLVESTRE Lucien, PETIT Jean-Christophe (procuration BADENAS Jean-Noël). Secrétaire de séance : SOLA Hedwige Le procès-verbal de la précédente séance est approuvé à l’unanimité. Mr le Président propose au conseil de rajouter à l’ordre du jour les points suivants : Action sociale : - Signature Convention de mise à disposition des locaux de l’école de Puisserguier à la CCSH (fonctionnement Centre de loisirs PLANETE LIROU) - Signature Convention de mise à disposition du personnel de la mairie de Puisserguier à la CCSH pour l’ALSH Tourisme : - Demande de subvention pour la requalification du site VTT-FFC - Demande de subvention pour une étude opérationnelle de valorisation touristique de la voie verte Capestang-Cruzy Le conseil approuve la modification de l’ordre du jour. REPARTITION DU FPIC 2019: (067) Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment ses articles L2336-1 à L2336-7 et R2336-1 à R2336-6, Vu l’article 144 de la loi de finances initiale pour 2012 instituant un mécanisme de péréquation horizontale pour le secteur communal dénommé « Fonds National des Ressources Intercommunales et Communales » FPIC. -

Géologie De L'arc De Saint-Chinian Entre Bize Et Saint-Chinian

Géologie de l’Arc de Saint-Chinian Entre Bize et Saint-Chinian (Hérault) ASNAT le 22 septemBre 2019 Situé en Languedoc, entre la vallée de la Cesse et celle de l’Orb, le Chaînon de Saint-Chinian est arc tectonique complexe de 30 sur 10 km environ, qui émerge, au pied de la Montagne Noire, des vastes étendues néogènes et quaternaires post-orogéniques du Minervois et de la plaine du Bittérois. Il est constitué d’unités chevauchantes à série mésozoïque réduite de bordure de Bassin du SE, charriées sur des terrains éocènes autochtones de la couverture du versant sud de la Montagne noire et du Synclinal du Minervois. Il représente un feston avancé du rameau languedocien de la Chaîne pyrénéo-provençale. D’orientation générale NE-SW, ses plis se disposent en éventail, depuis de nord-est où ils sont orientés E-W, à son extrémité sud-ouest où ils sont proches d’une direction N-S. Ils témoignent d’une tectonique tangentielle superficielle en direction du nord-ouest induite par un décollement au niveau des marnes du Trias évaporitique. Selon Ellenberger (1967) le resserrement horizontal pourrait atteindre 18 à 20 km, dans la partie orientale de l’arc. Ces structures se raccordent latéralement vers le Sud à l’avant-pays plissé de la Nappe des Corbières orientales (Massif de Boutenac). A plan structural, l’Arc de Saint-Chinian se situe au niveau de la virgation des Corbières qui affecte la terminaison orientale des Pyrénées et transfère d’une centaine de km vers le nord, le front des structures pyrénéennes. Les déplacements s’y font alors vers le nord-ouest, c’est à dire obliquement à la vergence sud- nord du versant nord des Pyrénées. -

Dépliant PPN (Carto Rando)

D152E5 St-Félix St-Jean D130 Commune de de-l'Héras D152 de-Buèges D151 D152E1 D33 Laval Roquecezière Lergue D9 Romiguières Belmont Camarès 02 Rocozels D142E2 D142E4 Pas de l’Escalette Commune de D142E2 D25 Pégairolles Masnau sur-Rance 2 Orb Grotte de Labeil Église St-Jacques Temple bouddhiste de-Buèges Massuguiès D902 D82 Fayet Pégairolles D9 Rance Église St-Jean-Baptiste l’Engayresque St-Pierre D130 la Claparède de-l'Escalette la Vacquerie St-Salvi 1 D152 Ceilhes-et-Rocozels 51 de-la-Fage et-St-Martin de-Carcavès D12 D902 A75 de-Castries St-Paul Plan d’eau D138 Roqueredonde Cirque du Bout du Monde de-Massuguiès St-Sever D149 du Bouloc D122 du-Moustier La Méridienne D4 Lac d’Avène D151 Panorama depuis le Caroux © G. Souche G. © Caroux le depuis Panorama Tauriac de-Camarès D89 D142 D151E4 D25 D607 Lauroux D138E2 D32 Brusque D8 D138 Soubès N D902 St-Étienne Secteur GRAND ORB Poujols de-Gourgas D89 52 les Moulières D149 les Salces Senaux D151 Avène Joncelets les Plans D9 D9E1D 3 D138E5 Église Orthodoxe D138 D149 St-Privat D163 Fozières D54 Vinas 5 Mont 4 D153 St-Michel de D153E1Mourcairol © CDRP34St-Baudille la Rouquette D4 Lacaze Joncels D142 Cathédrale (847m) Balisage des randonnéesViane Escroux Prieuré St-Michel St-Guilhem D81 le Coural St-Fulcran D144 Cloître le-Désert Les itinéraires de randonnée pédestre Arnac Chapelle Truscas de Grandmont Gijou sur-Dourdou D163 D153E Soumont sont jalonnés de marques conformes au St-André D35 Lodève D153E5 Usclas modèle en vigueur reproduit ci-dessous. de Rieussec D8 53 6 7 D153E4 Secteur grand orb -

Juillet 2019

Nouvelle numérotation - Juillet 2019 Jusqu'au A compter du 15 Itinéraires des lignes 14 juillet juillet Castelnau le Lez (station Sablassou) - Le Crès - Vendargues - St Aunès - Baillargues - St Brès - Lunel Viel - 101 601 Lunel - Marsillargues Montpellier (station Sabines) - St Jean de Védas - Mireval - Vic la Gardiole - Frontignan - La Peyrade - 102 602 Sète St Jean de Védas (station St Jean le Sec) - Fabrègues - Gigean - Bouzigues - Loupian - Mèze - Montagnac 103 603 - Pézenas - Béziers 104 604 Montpellier (station Sabines) - (via Autoroute) Bouzigues - Loupian - Mèze - Montagnac - Pézenas Montpellier (station Place de France) - Lattes - Carnon - La Grande Motte - Le Grau du Roi - Aigues 106 606 Mortes Lattes (station Boirargues) - Mauguio - Candillargues - Mudaison - Lansargues - Valergues - St Nazaire 107 607 de Pézan - St Just - Lunel - Marsillargues Montpellier (station Occitanie) - St Gely du Fesc - Les Matelles - Mas de Londres - Viols en Laval - Viols 108 608 le Fort - St Martin de Londres - Brissac - St Bauzille de Putois - Laroque - Ganges - St Juien de la Nef - Pont d'Hérault - Le Rey - Le Vigan 110 610 Montpellier (station St Eloi) - Assas - Guzargues - Ste Croix de Quintillargues Castelnau le Lez (station Pompidou) - Teyran - St Drézery - Montaud - St Bauzille de M. - Buzignargues - 111 611 Galargues - Garrigues - Campagne - St Jean de Cornies - St Hilaire de Beauvoir Castelnau le Lez (station Sablassou) - Castries - St Génies les Mourgues - Restinclières - Sussargues - 112 612 Beaulieu - Saussines - Boisseron - Sommières -

Journal De La Commune

#3 JANVIER CREISSAN 2017 JOURNAL DE LA COMMUNE Sommaire —— Journal de la commune n°3 - JANVIER 2017 —— Editorial ................................................................................................................................5 La Résidence Les « Jardins d’Adoyra » / Bibliothèque ...............................................................6 Civisme et animaux / Accueil de Loisirs Périscolaires (ALP) Les Cigales .....................................7 Environnement .....................................................................................................................8 Eau et assainissement ............................................................................................................9 CLIC Partage : Prévention pour un vieillissement actif et en bonne santé des Séniors à risque de fragilité ......10 Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ..................................................................................10 Des travaux à venir, à l’école / Linky, le compteur électrique nouvelle génération .................11 Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) .....................................................12 Etat civil ..............................................................................................................................13 Centre Equestre ..................................................................................................................14 Union Creissanaise des Anciens Combattants / Creissan d’Hier et d’Aujourd’hui ....................15 -

U10 / U11 - Niveau 2 - Poule A

U10 / U11 - NIVEAU 2 - POULE A COMPOSITION DE LA POULE Gignac AS 1 St Andre Sangonis 1 Vailhauques 1 Clermontaise 1 Lodeve ETS 1 Lodevois Larzac 1 Montpeyroux FC 1 Canet AS 1 St Martin Londres 1 Code Couleur : Horaire et lieu reçus Attente autre organisateur En attente : Horaire et/ou lieu Plateau reporté Club Organisateur Changement réçent Plateau annulé JOURNEES ET HORAIRES DES PLATEAUX 1ère journée 15-janv St de ST MARTIN DE LONDRES - 14H00 Gignac AS 1 Canet AS 1 Montpeyroux FC 1 Clermontaise AS 1 St Andre Sangonis 1 St Martin Londres 1 Lodevois Larzac 1 Lodeve ETS 1 Vailhauques 1 2ème journée 22-janv St municipal à MONTPEYROUX - 14H30 Gignac AS 1 Clermontaise AS 1 Lodevois Larzac 1 Canet AS 1 St Andre Sangonis 1 Lodeve ETS 1 Montpeyroux FC 1 St Martin Londres 1 Vailhauques 1 3ème journée 29-janv St H. Guigou à VAILHAUQUES - 14H00 Gignac AS 1 Clermontaise AS 1 Lodevois Larzac 1 St Martin Londres 1 Canet AS 1 St Andre Sangonis 1 Lodeve ETS 1 Vailhauques 1 Montpeyroux FC 1 4ème journée 12-févr St de ST MARTIN DE LONDRES - 14H00 Gignac AS 1 Clermontaise AS 1 Lodevois Larzac 1 St Andre Sangonis 1 Lodeve ETS 1 St Martin Londres 1 Vailhauques 1 Montpeyroux FC 1 Canet AS 1 5ème journée 19-févr St municipal à MONTPEYROUX - 14H30 Gignac AS 1 Canet AS 1 Montpeyroux FC 1 Clermontaise AS 1 St Andre Sangonis 1 St Martin Londres 1 Lodevois Larzac 1 Lodeve ETS 1 Vailhauques 1 6ème journée 19-mars St H. -

Patrimoinesud-Hérault

PatrimoineSud-Hérault PASSEPORT & CARNET DÉCOUVERTE Journées Européennes du Patrimoine, expositions, cycles de conférences, visites, ateliers... Septembre 2016 - Août 2017 PAGE 1 Sommaire Présentation du Patrimoine Sud-Hérault PAGE 4 Journées Européennes du Patrimoine 2016 PAGE 6 Concert d’ouverture JEP 2016 PAGE 7 Agenda Journées Européennes du Patrimoine PAGE 17 Carnet découverte des 17 communes 2016-2017 PAGE 109 10 Circuits thématiques PAGE 120 Souvenirs de mon voyage en Sud-Hérault PAGE 124 Jeux Patrimoine Sud-Hérault PAGE 130 Saison culturelle et Ateliers d’artiste 2016-2017 PAGE 137 Bon et Visas JEP 2016 Présentation du PatrimoineSud-Hérault Cette année, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la Communauté de communes Sud-Hérault vous propose son nouveau Passeport et Carnet découverte, encore plus exhaustif et riche en propositions, pour visiter en famille et garder un souvenir du patrimoine local. Il récapitule les animations patrimoniales de septembre 2016 à août 2017, mais vous offre également une présentation des 17 communes et de leurs points d’intérêts. Le territoire Sud-Hérault est composé de 17 communes : Assignan, Babeau-Bouldoux, Capestang, Cazedarnes, Cébazan, Cessenon-sur-Orb, Creissan, Cruzy, Montels, Montouliers, Pierrerue, Poilhes, Prades-sur-Vernazobre, Puisserguier, Quarante, Saint-Chinian et Villespassans. Il s’étend du Canal du Midi aux célèbres vignobles Saint-Chinianais, et comprend donc une mosaïque de cultures locales, avec une histoire remontant à la nuit des temps. Saviez-vous par exemple, que le site géologique de Coumiac, près de Cessenon-sur-Orb, est la référence mondiale du cataclysme survenu il y a 350 millions d’années et qui fut responsable de la disparition de 80% des espèces animales ? Voulez-vous voir des œufs de dinosaures ou une mâchoire de mammouth ? Courrez découvrir le les trésors paléontologiques du Musée de Cruzy. -

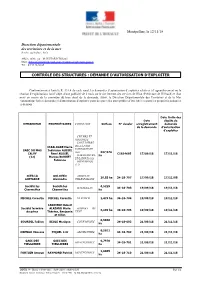

Demande D'autorisation D'exploiter Avant La Date Limite Indiquée Dans Le Tableau

Montpellier, le 12/11/18 Direction départementale des territoires et de la mer Service agriculture forêt Affaire suivie par : M.GUITARD Thibaud Mail : [email protected]/ [email protected] Tél. : 04 34 46 60 65 CONTRÔLE DES STRUCTURES : DEMANDE D’AUTORISATION D’EXPLOITER Conformément à l'article R. 331.4 du code rural, les demandes d’autorisation d’exploiter relatives à l’agrandissement ou la réunion d’exploitations font l’objet d’une publicité de 2 mois sur le site internet des services de l'Etat (Préfecture de l'Hérault) et d'un mois en mairie de la commune du bien objet de la demande. Aussi, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer communique la(les) demande(s) d'autorisation d'exploiter pour des parcelles susceptibles d’être libérées pour les propriétés indiquées ci-dessous : Date limite des Date dépôts de DEMANDEUR PROPRIÉTAIRES COMMUNES Surface N° dossier enregistrement demande de la demande d’autorisation d’exploiter CEILHES-ET- ROCOZELS SAINT-PIERRE- M.BALDARE Pierre DE-LA-FAGE FONDAMENTE GAEC DU MAS Indivision AUSSEL (12) 337,574 CALVY René AUSSEL C1814695 17/09/18 17/11/18 MARNHAGUES- ha (12) Maryse BONNET ET-LATOUR (12) Fabienne MONTAGNOL (12) SCEA LA GOLOVKO ASSIGNAN 20,83 ha 34-18-707 17/09/18 17/11/08 GUITARDE Alexandre VILLESPASSANS Société les Société les 0,5229 MARSEILLAN 34-18-703 19/09/18 19/11/18 Charmettes Charmettes ha MICHEL Corentin MICHEL Corentin LE PUECH 2,479 ha 34-18-704 19/09/18 19/11/18 CARRIERE Hubert Société fermière ALAZARD Marie ALIGNAN DU 6,109 ha 34-18-705 19/09/18 -

Decembre 2021 Septembre 2021 Octobre 2021 1 M Cruzy

CALENDRIER SEPTEMBRE - DECEMBRE 2021 SEPTEMBRE 2021 OCTOBRE 2021 16h30 maison de retraite d’Olonzac 1 M CRUZY 17H30 Adoration 18H Messe 1 V Ste Thérèse 18H BEAUFORT 2 J 17H maison de retraite de Puisserguier 2 S 16h30 AGEL 18H AZILLANET 16h30 maison de retraite d’Olonzac 3 V 3 D 9H MONTADY 10H30 QUARANTE 18H FELINES MINERVOIS 4 S 16h30 AIGUES VIVES 18H15 CESSERAS 4 L REPOS 5 D 9H MONTADY 10H30 QUARANTE 5 M OLONZAC 9H30 Adoration 10H Messe 6 L REPOS 6 M CRUZY 17H30 Adoration 18H Messe ND du Rosaire 10H30 AIGNE 10h chapelet 7 M OLONZAC 9H30 Adoration 10H Messe 7 J 17H maison de retraite de Puisserguier PUISSERGUIER 9H30 Adoration 10h Messe 8 M 8 V 18H SIRAN Nativité de la Vierge 18H LA LIVINIERE ND 9 J 18H CREISSAN 9 S 16H30 FELINES MINERVOIS 18H15 OLONZAC 10 V 10H30 OUPIA 10 D 10H30 CAPESTANG – Messe des familles 11 S 16h30 AZILLANET 18H15 OLONZAC 11 L REPOS 12 D 10H30 CAPESTANG 12 M PUISSERGUIER 9H30 Adoration 10h Messe 13 L REPOS 13 M 11H MONTELS 14 M Ste Croix QUARANTE 17H30 Adoration 18H Messe 14 J 17H LA LIVINIERE 15 M ND des douleurs 18H AIGNE 17h30 chapelet 15 V Ste Thérèse d’Avila 10H30 OUPIA 16 J 16H30 maison de retraite de Creissan 16 S Assemblée diocésaine 18H15 OLONZAC 17 V 18H PAGUIGNAN 17 D 9H MONTADY 10H30 CAPESTANG 18 S 16H30 SIRAN 18H15 OLONZAC 18 L REPOS 19 D 10H30 CAPESTANG - Première communion 19 M 18H POILHES 20 L REPOS 20 M QUARANTE 17H30 Adoration 18H Messe 21 M St Matthieu 18H LA CAUNETTE 21 J 16H30 maison de retraite de Creissan 22 M MONTADY 17H30 Adoration 18H Messe 22 V S. -

Communauté De Communes SUD HÉRAULT : 04 67 93 89 54 • UDAP (Unité Départementale De L’Architecture Et Du Patrimoine) : 04 67 02 32 36

RECOMMANDATIONS PAR SECTEUR Communauté de communes Sud-Hérault SECTEUR DES OCRES-SABLES Dans ce secteur deux dominantes ont été constatées : des teintes de sables orangés mais aussi des sables neutres clairs. Dominantes sables orangés communes concernées : Cruzy, Quarante, Puisserguier, Montouliers Ferronneries Couleurs & nouvelles constructions cole de Cazedarnes, Passelac & Roques, architectes & Roques, Passelac cole de Cazedarnes, Dominantes neutres clairs É communes concernées : Capestang, Poilhes, Montels Pour une intégration au paysage © Sophie Mathis, Cadrage Photographie - © Photographie © Sophie Cadrage Mathis, Si l’enduit est la nition couramment utilisée pour les façades, d’autres matériaux peuvent donner l’aspect extérieur de tout ou partie d’une construction. Il s’agit notamment de la pierre, du bois et du fer. La pierre peut être mise en œuvre de manière traditionnelle ou contemporaine. Elle s’intégrera si elle possède les mêmes caractéris- tiques que la pierre des sols environnants (calcaire, grès...). Le bardage en bois, matériau naturel, se patine au l du temps sans perdre ses performances pour prendre un aspect gris-argenté qui s’inscrit aisément dans son contexte. Le fer, produit industriel, est généralement utilisé dans le cas d’une architecture contemporaine. Son aspect rouillé peut faire écho aux terres ocres du territoire Sud-Hérault. © CoO Architectes © CoO Les constructions nouvelles, au-delà de 5 m2 de surface, sont soumises à autorisation (permis de construire ou déclaration préalable). Aux abords des monuments -

Répertoire Numérique Détaillé Des Archives Communales De Puisserguier

RÉPERTOIRE NUMÉRIQUE DÉTAILLÉ DES ARCHIVES DE PUISSERGUIER MISSION ARCHIVES CDG 34 PARC D’ACTIVITÉS D’ALCO 254 RUE MICHEL TEULE – 34184 MONTPELLIER CEDEX 4 ( 04 67 67 37 50 / Fax 04 67 52 43 82 Site internet : http://www.cdg34.fr / courriel : [email protected] REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE DES ARCHIVES DE PUISSERGUIER [SEPTEMBRE 2015] Par Anne BOUCHY et Vincent RIZZO, Assistants territoriaux de conservation du patrimoine Sous la direction des Archives départementales de l’Hérault Répertoire numérique détaillé des archives communales de Puisserguier SOMMAIRE PAGE SOMMAIRE .................................................................................................................................. 1 INTRODUCTION ............................................................................................................................. 3 PRESENTATION DU FONDS ............................................................................................................... 5 PLAN DE CLASSEMENT .................................................................................................................... 11 SERIES MODERNES (ARCHIVES DE 1790 A 1982) ................................................................................. 15 VERSEMENTS CONTEMPORAINS W (ARCHIVES POSTERIEURES A 1982) .................................................... 105 INDEX ......................................................................................................................................... 163 TABLE DES ABREVIATIONS ............................................................................................................... -

L'organisation Institutionnelle Du Pays

L’ORGANISATION INSTITUTIONNELLE DU PAYS Le Pays Haut Languedoc et Vignobles comprend : 89 communes 11 Communautés de communes 4 communes hors communautés La ville de Bédarieux, seule ville du Pays, comprenant 6 518 habitants n’est pas en intercommunalité. La population totale du Pays s’élève à 58 967 habitants (Population légale au 1 er janvier 2009). a) Les communes COMMUNES COMMUNES 1 AGEL 46 MARGON 2 AIGNE 47 MINERVE 3 AIGUES VIVES 48 MONS LA TRIVALLE 4 ASSIGNAN 49 MONTELS 5 AVÈNE 50 MONTESQUIEU 6 AZILLLANET 51 MONTOULIERS 7 BABEAU-BOULDOUX 52 MURVIEL LES BÉZIERS 8 BEAUFORT 53 NEFFIÈS 9 BÉDARIEUX 54 OLARGUES 10 BERLOU 55 OLONZAC 11 BOISSET 56 OUPIA 12 BRENAS 57 PAILHÈS 13 CABREROLLES 58 PARDAILHAN 14 CAMPLONG 59 PÉZENES LES MINES 15 CAPESTANG 60 PIERRERUE 16 CARLENCAS ET LEVAS 61 POILHES 17 CASSAGNOLES 62 POUZOLLES 18 CAUSSES ET VEYRAN 63 PRADES-SUR-VERNAZOBRES 19 CAUSSINIOJOULS 64 PREMIAN 20 CAZEDARNES 65 PUISSERGUIER 21 CÉBAZAN 66 QUARANTE 22 CEILHES ET ROCOZELS 67 RIEUSSEC 23 CESSENON 68 RIOLS 24 CESSERAS 69 ROQUEBRUN 25 COLOMBIÈRES SUR ORB 70 ROUJAN 26 COMBES 71 SIRAN 27 COURNIOU 72 ST CHINIAN 28 CREISSAN 73 ST ÉTIENNE D'ALBAGNAN 29 CRUZY 74 ST ÉTIENNE D'ESTRECHOUX 30 DIO ET VALQUIÈRES 75 ST GENIÈS DE VARENSAL 31 FAUGÈRES 76 ST GERVAIS SUR MARE 32 FÉLINES MINERVOIS 77 ST JEAN DE MINERVOIS 33 FERRALS LES MONTAGNES 78 ST JULIEN 34 FERRIÈRES POUSSAROU 79 ST MARTIN DE L'ARCON 35 FOS 80 ST NAZAIRE DE LADAREZ 36 GABIAN 81 ST PONS DE THOMIÈRES 37 GRAISSESSAC 82 ST VINCENT D'OLARGUES 38 JONCELS 83 TAUSSAC LA BILLIÈRE 39 LA CAUNETTE