A Roupy, En I 7, Jacques ARPIN Installe La 11.E

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fiche Dispositif

Aide à l'agro-foresterie boisement et à l'agriculture biologique AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE Présentation du dispositif Dans le cadre du programme "Lutte des pollutions diffuses" l'Agence de l'Eau Artois-Picardie accompagne les agriculteurs dans l'évolution de leurs pratiques pour une meilleure protection de la ressource en eau. Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Ce dispositif vise les agriculteurs engagés dans les démarches ou domaines suivants, sur les territoires prioritaires pour le maintien de l'agriculture en zones humides : agro-foresterie, agriculture biologique, agriculture de conservation des sols, à la production intégrée, aux modes de production à bas niveaux d'intrants, activité agricole dans les zones humides et les prairies. Peuvent bénéficier de ce dispositif les Maîtres d'ouvrage portant un projet augmentant les surfaces cultivées en agriculture biologique dans : les communes à enjeu « eau potable », les communes des 8 territoires prioritaires pour le maintien de l’agriculture en zones humides, les territoires ayant un projet de maintien ou de développement des prairies, les zonages Natura 2000 Peuvent également bénéficier de ce dispositif les Agriculteurs ayant leur siège d'exploitation ou exploitant au moins une parcelle dans : les communes à enjeu « eau potable », les communes des 8 territoires prioritaires pour le maintien de l'agriculture en zones humides, les territoires ayant un projet de maintien ou de développement des prairies, les communes concernées par un projet global de lutte contre l'érosion, reconnu par l'Agence, les zonages Natura 2000. Pour quel projet ? Dépenses concernées AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE Aide à l'agro-foresterie boisement et à l'agriculture biologique Page 1 sur 3 Sont éligibles les études et les travaux. -

VTT Liaison VTT Lancienne V

Saint-Quentinois < Aisne < Hauts-de-France < France L’ancienne voie romaine À VTT DANS LA PLAINE DU VERMANDOIS © Cartes IGN 2508E, 2509E et 2609O 1 Holnon 1 2 D 2 3 11 4 • Durée : 2 h • Longueur : 16,8 km • Altitude mini : 93 m 5 • Altitude maxi : 138 m 10 • Balisage : Jaune et bleu 9 8 6 1 km 7 2 SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ Cimetières militaires britanniques à Holnon et Savy Patrimoine de Saint-Quentin, Ville d’Art 1 et d’Histoire Bois d’Holnon Oppidum gallo-romain et Musée du Église Saint-Martin (abside romane) et 3 calvaires à Vermandois à Vermand Attilly Vallées de la Somme et de l’Omignon Traces de l’ancienne voie romaine reliant Saint-Quentin © AS.Flament 2 à Vermand En chemin dans le bois d’Holnon INFOS TOURISTIQUES : Office de Tourisme et des Congrès A la périphérie de Saint-Quentin, ce parcours très roulant emprunte au départ et à l’arrivée une ancienne du Saint-Quentinois voie romaine. Après avoir traversé le bois d’Holnon, on accède par des chemins d’exploitation à des villages Tél.: 03 23 67 05 00 typiques de la région : Attilly puis Savy . CRÉATION ET ENTRETIEN DU Accès au départ : De Saint-Quentin ou Vermand, Niveau : Ce parcours s’est vu attribuer la couleur PARCOURS : rejoindre Holnon par la D 1029. À Holnon, prendre la verte selon le barême de la FFC (niveau très facile). Communauté d’Agglomération du direction du centre ville et le traverser. Au feu, prendre Circuit pouvant se révéler plus difficile par Saint-Quentinois et Communauté de à droite la rue Georges Clémenceau pour rejoindre le Difficultés : temps humide. -

Téléchargez Le Règlement Intérieur DECLIC AGGLO

SERVICE DE TRANSPORT PUBLIC COLLECTIF A LA DEMANDE DE L’AGGLO DU SAINT-QUENTINOIS « DECLIC AGGLO » REGLEMENT INTERIEUR DE RESERVATION ET DE FONCTIONNEMENT DU SERVICE Date d’entrée en vigueur : 1er mars 2021 CHAMP D’APPLICATION L’information En composant le numéro de téléphone 0 800 800 828, l’usager dispose d’un service d’information permettant d’être renseigné sur la prise en charge et le Les dispositions suivantes sont applicables sur le service « DECLIC AGGLO ». fonctionnement du service. Pastel se réserve le droit d’exclure temporairement ou définitivement toute personne ne respectant pas ces dispositions. De même, le conducteur a la possibilité de faire descendre du véhicule toute personne ne les respectant pas. Comportement Pastel dispose d’un système informatique destiné à traiter les informations concernant ses clients. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement Il convient de rester poli et cordial avec le personnel de réservation, les conducteurs et les autres passagers. En cas de non-respect de cette règle, Pastel informatique destiné à organiser au mieux la mobilité dans le cadre d’une délégation de service public. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » aura la possibilité d’exclure du service la personne fautive. du 6 janvier 1978 et au règlement transposé UE n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD » portant sur la protection des données personnelles, les clients Tout acte de violence verbale ou physique à l’encontre du conducteur ou d’un passager est passible d’un procès-verbal établi par la Gendarmerie ou la Police bénéficient d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui les concernent et qu’ils peuvent exercer en s’adressant à l’entreprise Pastel à l’adresse Nationale, conformément aux dispositions du code pénal. -

New?Fürfashions for Officers

The Great War.1505th Day Mangins' army has successfully re¬ British Fliers Again! plied to the most recent of the power- OneYankee on Tribune Hit in ful enemy .reactions northeast of Bogus Paper Sancy in the region of Alemont. Bomb Bruges Docks French Make New Halds Huns Rain on Yanks From From Railly to Qulncji General Man- TankCaptures Sky Stop Raid on Coast! gin's army describes the arc of a circle., of which Làon is the centre, with a Two Batteries By Wilbur Forrest (hat the Allied nnvy has lost 2U bat¬ radius of ten miles. The French made LONDON', Sept. 1R. British army (Special c'a M« to The Tribune) tleships, 2fl battle-cruisers, 46 protected further raids in the and and navy aviators in r.he last 48 hours Champagne (Copyright, 1Ü1S. N»\v York Tribune Inc cruisers. 1N7 torpedo boat destroyers, Vosges districts. French military crit¬ 87 submarines and 75 auxiliary cruis¬ have dropped thirteen tons of bombs in the WITH THE AMERICAN ARMY IN on the docks at and a German ics predict further developments Armed With ers during the four years of war, or Bruges Only Rifle, 18. The Germans are airdrome in official near future, stating that several ele¬ LORRAINE, Sept. a greater number «if craft than Ger¬ Belgium, says 'an ments along their front make them par- U. S. Takes Five sending large numbers of small bnl- entire statement from the Admiralty to-day. Sergeant many's navy possessed before In air lighting, eleven German air¬ ticularly well equipped for offensive, the war. -

Guide to The

Guide to the St. Martin WWI Photographic Negative Collection 1914-1918 7.2 linear feet Accession Number: 66-98 Collection Number: FW66-98 Arranged by Jack McCracken, Ken Rice, and Cam McGill Described by Paul A. Oelkrug July 2004 Citation: The St. Martin WWI Photographic Negative Collection, FW66-98, Box number, Photograph number, History of Aviation Collection, Special Collections Department, McDermott Library, The University of Texas at Dallas. Special Collections Department McDermott Library, The University of Texas at Dallas Revised 8/20/04 Table of Contents Additional Sources ...................................................................................................... 3 Series Description ....................................................................................................... 3 Scope and Content ...................................................................................................... 4 Provenance Statement ................................................................................................. 4 Literary Rights Statement ........................................................................................... 4 Note to the Researcher ................................................................................................ 4 Container list ............................................................................................................... 5 2 Additional Sources Ed Ferko World War I Collection, George Williams WWI Aviation Archives, The History of Aviation Collection, -

AGENCE DE L'eau ARTOIS-PICARDIE Présentation Du Dispositif

Investissements dans les exploitations agricoles dans le cadre du PDR AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE Présentation du dispositif L'Agence de l'Eau Artois-Picardie peut apporter une participation financière aux agriculteurs qui réalisent des investissements dans le cadre des Programmes de Développement Rural Régionaux (PDRR). Conditions d'attribution A qui s’adresse le dispositif ? Entreprises éligibles Sont éligibles les agriculteurs ayant leur siège d'exploitation ou exploitant au moins une parcelle dans le bassin Artois-Picardie. Critères d’éligibilité L'aide aux investissements dans le cadre du PDRR est soumise aux conditions suivantes : exploiter au moins une parcelle ou avoir son siège d'exploitation dans les zones à enjeu eau potable, exploiter au moins une parcelle en Opération de Reconquête de la Qualité de l'eau, réaliser un diagnostic environnemental, implanter des surfaces d'intérêt écologique, être autonome en alimentation animale, s'engager dans une MAEC (Mesure Agro-Environnemental et Climatique). Pour quel projet ? Dépenses concernées Ce dispositif concerne les investissements suivants : investissements productifs visant la lutte contre l'érosion: matériel améliorant les pratiques culturales, matériels spécifiques pour l'implantation et l'entretien de couverts, l'enherbement inter-cultures ou inter-rangs, ou pour les zones de compensation écologiques, matériel végétal, paillage : protection des plants et main d’œuvre associée pour l'implantation de haies et d'éléments arborés, matériel d'entretien doux. investissements -

Saint-Quentin - Edition 2016 Les Habitants

PORTRAIT DE TERRITOIRE - Saint-Quentin - EDITION 2016 LES HABITANTS 146 communes, 9 communautés de communes et 1 communauté d’agglomération - Superficie : 1 232,7 km² 138 686 habitants, soit 2,3 % de la population régionale - 58 962 ménages REPARTITION DE LA POPULATION POP. EPCI NB TOTALE EVOLUTION 0 À 24 25 À 44 45 À 64 65 À 74 75 ANS COMMUNES 2012 2007 - 2012 ANS ANS ANS ANS ET + CA de Saint Quentin 20 72 969 0,1% 23 452 17 498 18 987 6 175 6 857 CC Chauny Tergnier(1) 1 421 -6,2% 103 100 139 42 37 CC de la Région 8 2 115 -3,0% 645 523 607 163 177 de Guise(2) CC de la Thiérache 8 3 475 0,4% 1 081 833 960 252 349 d'Aumale(3) CC de la Thiérache 2 526 0,3% 159 130 135 52 50 du Centre(4) CC des Villes d'Oyse(5) 3 1 480 11,7% 473 395 391 111 110 CC du Canton de Saint Simon (C32s) 19 10 318 2,4% 3 251 2 766 2 783 754 764 CC du Pays du Vermandois 54 31 816 0,3% 10 104 7 789 8 635 2 573 2 715 CC du Pays Hamois(6) 1 71 -15,1% 13 15 27 5 12 CC du Val de l'Oise(7) 30 15 495 -0,4% 4 557 3 722 4 661 1 248 1 308 TOTAL DE LA ZONE D'EMPLOI 146 138 686 0,3% 43 836 33 772 37 324 11 374 12 380 SOuRCe : INSee, ReCeNSeMeNT de la POPulaTION 2012 (1) en partie, 23 communes étant situées dans la zone d’emploi de Tergnier (2) en partie, 16 communes étant situées dans la zone d’emploi de La Thiérache (3) en partie, 4 communes étant situées dans la zone d’emploi de La Thiérache (4) en partie, 54 communes étant situées dans la zone d’emploi de La Thiérache et 12 dans la zone d’emploi de Laon (5) en partie, 9 communes étant situées dans la zone d’emploi de Tergnier -

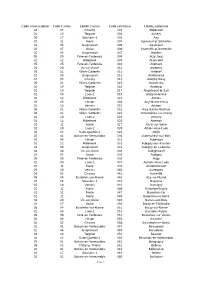

Code Circonscription Code Canton Libellé Canton Code Commune

Code circonscription Code Canton Libellé Canton Code commune Libellé_commune 04 03 Chauny 001 Abbécourt 01 18 Tergnier 002 Achery 05 17 Soissons-2 003 Acy 03 11 Marle 004 Agnicourt-et-Séchelles 01 06 Guignicourt 005 Aguilcourt 03 07 Guise 006 Aisonville-et-Bernoville 01 06 Guignicourt 007 Aizelles 05 05 Fère-en-Tardenois 008 Aizy-Jouy 02 12 Ribemont 009 Alaincourt 05 05 Fère-en-Tardenois 010 Allemant 04 20 Vic-sur-Aisne 011 Ambleny 05 21 Villers-Cotterêts 012 Ambrief 01 06 Guignicourt 013 Amifontaine 04 03 Chauny 014 Amigny-Rouy 05 21 Villers-Cotterêts 015 Ancienville 01 18 Tergnier 016 Andelain 01 18 Tergnier 017 Anguilcourt-le-Sart 01 09 Laon-1 018 Anizy-le-Grand 02 12 Ribemont 019 Annois 03 08 Hirson 020 Any-Martin-Rieux 01 19 Vervins 021 Archon 05 21 Villers-Cotterêts 022 Arcy-Sainte-Restitue 05 21 Villers-Cotterêts 023 Armentières-sur-Ourcq 01 10 Laon-2 024 Arrancy 02 12 Ribemont 025 Artemps 01 11 Marle 027 Assis-sur-Serre 01 10 Laon-2 028 Athies-sous-Laon 02 13 Saint-Quentin-1 029 Attilly 02 01 Bohain-en-Vermandois 030 Aubencheul-aux-Bois 03 08 Hirson 031 Aubenton 02 12 Ribemont 032 Aubigny-aux-Kaisnes 01 06 Guignicourt 033 Aubigny-en-Laonnois 04 20 Vic-sur-Aisne 034 Audignicourt 03 07 Guise 035 Audigny 05 05 Fère-en-Tardenois 036 Augy 01 09 Laon-1 037 Aulnois-sous-Laon 03 11 Marle 039 Autremencourt 03 19 Vervins 040 Autreppes 04 03 Chauny 041 Autreville 05 04 Essômes-sur-Marne 042 Azy-sur-Marne 04 16 Soissons-1 043 Bagneux 03 19 Vervins 044 Bancigny 01 11 Marle 046 Barenton-Bugny 01 11 Marle 047 Barenton-Cel 01 11 Marle 048 Barenton-sur-Serre -

La Pâturelle

Saint-Quentinois < Aisne < Hauts-de-France < France La Pâturelle SAINT-QUENTIN - DALLON - FONTAINE-LES-CLERCS - SAVY Carte IGN n° 2509E et 2609O 8 9 Saint-Quentin ! 7 • Durée : 4 h 6 ! D • Longueur : 14,5 km 10 5 1 • Altitude mini : 70 m • Altitude maxi : 117 m • Difficultés : Circuit assez long mais sans grande difficulté. ! • Balisage : Jaune et marron 4 © Amin Toulors 3 2 500 m Eglise Art déco de Roupy SUR LE PARCOURS À PROXIMITÉ INFOS TOURISTIQUES : Office de Tourisme et des congrès Chapelle Art déco d’Œstres Cœur historique de Saint- du Saint-Quentinois Marais de la Somme et canal de Quentin, Ville d’Art et d’Histoire Tél. 03 23 67 05 00 Saint-Quentin Parc d’Isle et Réserve naturelle Aérodrome de Saint-Quentin Roupy Eglise Art déco de Roupy CRÉATION ET ENTRETIEN DU (baptèmes de l’air) PARCOURS : Communauté d’Agglomération du Saint-Quentinois et Communauté de Commune du Pays du Vermandois Entre les marais de la Somme qu’elle suit longuement et la campagne vermandoise, cette grande boucle offre des paysages variés et se coule dans des micro-vallées aux noms évocateurs : vallée à l’Avoine, vallée des Cerisiers, UN PROBLÈME SUR des Noyers ou du bois d’Artois. Après Fontaine-lès-Clercs et son écluse souvent animée par le passage des bateaux, on quitte la Somme pour les chemins creux de la Pâturelle. LE PARCOURS ? Accès au départ : Quitter Saint-Quentin par la D930 5 Avant Savy, virer à droite à la patte-d’oie puis tourner Signalez-le (direction Ham). Prendre ensuite la direction de la à droite à hauteur d’une ferme. -

The Above Photo, from the Illustrated War News of September 1915

The above photo, from the Illustrated War News of September 1915, exposes how many cameras of that era were unsuited to action shots, but the caption suggests another reason, that the photographer realised the batsman had an eye on hitting the ball into his stomach! Whatever, it is a seasonal frontispiece and several items inside mention cricket. One article, about disturbing the eternal rest of one of the “Several Battalion Commanders” in my talk last May is definitely not cricket but telling the story will hopefully result in a reverent solution see Page 15. Editor’s Musing survived to become manager of Martins Bank in Kendal. In my report on the talk given by Clive The other Harris (Page 20) I refer to him getting brother who “under the skins of the individuals in his served was talk”. This is a feeling I experience when George Bargh. researching officers for presentations. The family (5 There is a compulsive feeling to pursue brothers, two all means to gather information to sisters) was understand and portray the individuals. I brought up at muse about them when my mind has Proctor’s Farm nothing better to think about. in Wray and Having delivered my talk last May, George was Gilbert Mackereth went out of my third youngest. At the age of 12 and after thoughts and in a sense the visit to his attending Wray School, George went to grave in San Sebastian last summer was live with his newly married eldest sister final closure. To be subsequently Hannah and her husband George Platts, advised of the threat to his earthly a butcher in Halifax. -

Carte Scolaire : Les Décisions Définitives De L’Inspecteur D’Académie Et Quelques Situations Encore À L’Étude

Carte scolaire : les décisions définitives de l’Inspecteur d’Académie et quelques situations encore à l’étude Ouvertures : 12 1. Belleu Maternelle Pasteur 2. Chaourse Primaire 3. Chateau-Thierry Vaucrises-Mauguins Elémentaire 4. Chavignon Primaire 5. Crezancy Les Hirondelles Primaire 6. Cugny, La Neuville En Beine RPI 7. Gricourt Primaire 8. Laon La Fontaine Elémentaire : Poste Option C 9. Saint-Quentin A. Ozenfant Elémentaire 10. Saint-Quentin Jean Mace Primaire 11. Saint-Quentin Maternelle Alfred Clin 12. Vivieres Primaire Ouverture conditionnelle : 1 1. Vermand Primaire Fermetures : 46 1. Anizy Le Chateau Maternelle 2. Artemps, Happencourt, Seraucourt Le Grand ( A Localiser ) 3. Barisis Primaire 4. Beautor C. Desmoulins Elémentaire 5. Belleu Elémentaire 6. Bucy Le Long Elémentaire 7. Buironfosse Primaire SNUipp FSU Aisne – 4 rue Pierre Proudhon – 02700 TERGNIER 8. Chambry, Monceau Le Waast ( A Localiser ) 9. Chateau-Thierry Les Chesneaux Primaire 10. Chivres-Val M. Renaud Primaire 11. Chivy, Etouvelles ( A Localiser ) 12. Conde En Brie Elémentaire : 1 Clis 13. Conde En Brie Maternelle 14. Estrees, Joncourt ( A Localiser ) 15. Fontenoy, Osly Courtil ( A Localiser ) 16. Foreste, Fluquieres, Roupy ( A Localiser ) 17. Francilly-Selency Primaire 18. Gauchy H. Wallon Elémentaire 19. Guise Centre Elémentaire : 1 Clis 20. Guise Maternelle Du Centre 21. Guny Primaire 22. Holnon Primaire 23. Itancourt Jean Rostand Primaire 24. Juvigny, Terny-Sorny ( A Localiser ) 25. La Capelle Primaire 26. La Fere Jean Mermoz Elémentaire 27. Laon La Fontaine Elémentaire 28. Laon Ile De France Maternelle 29. Nesles La Montagne De La Dhuys Primaire 30. Neuilly St Front Maternelle 31. Parfondru Primaire 32. Pernant Primaire 33. Roucy Les Ponceaux Primaire 34. -

Annuaire Des Artisans

ANNUAIRE DES ARTISANS DU Vermandois 2018 QU’EST LE MOT DU PRÉSIDENT CE QUE Le développement économique fait partie intégrante de l’ADN de la Communauté de Communes du Pays du Vermandois RTISANAT que j’ai l’honneur de présider. En 2017, le budget alloué à cette compétence était de 820 000 €. Il permet notamment de continuer à développer les 3 zones d’activité (situées à Bohain-en-Vermandois, Holnon et Vermand) et de donner Composé essentiellementl’ de petites aux chefs d’entreprises les moyens de progresser. L’année dernière nous avons reçu 41 créateurs ou repreneurs entreprises, le secteur de l’artisanat d’entreprises, pour un accompagnement et des conseils est un géant économique. Présent dans personnalisés, mais aussi pour l’obtention de prêts à taux zéro les secteurs de l’alimentation, du bâtiment, engagés par INITIATIVE AISNE, dont nous sommes membre. de la production et des services ; l’artisanat 7 dossiers ont été acceptés en 2017 pour un montant total de rassemble plus de 510 activités différentes 88 500 € avec la création d’une vingtaine d’emplois à la clé. et occupe ainsi une place privilégiée DÉFINITION Nous avons également créé un marché fermier dont le but est dans l’économie française. DE L’ENTREPRISE ARTISANALE de rassembler et faire connaître les producteurs alimentaires En alliant savoir-faire traditionnel du Vermandois au travers de la vente en circuit court. et technologies de pointe, l’artisanat Les entreprises artisanales Le monde artisan est, bien entendu, lui aussi concerné par a développé les conditions permettant se caractérisent par leur cette dynamique.