REMERING-Document Assemblé

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Compte Rendu Des Décisions Prises Lors De La 27E Réunion Plénière Du Conseil Municipal Du 22 Mai 2017 Le Conseil Municipal

/ CW Compte rendu des décisions prises lors de la 27e réunion plénière du Conseil Municipal du 22 mai 2017 Le Conseil Municipal : 1 Approbation du procès-verbal des 25e et 26e séances du Conseil Municipal Approuve à l’unanimité Les procès-verbaux des 25e et 26e séances du Conseil Municipal 2 Statuts de la Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences issue de la fusion entre la CASC et la Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs Décide De solliciter la révision des statuts de la Communauté d’Agglomération A l’unanimité Sarreguemines Confluences : Article 1 : Dénomination Il est créé la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences régie par le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles L.5216-1 à L.5216-10. Article 2 : Communes membres Bliesbruck, Blies-Ebersing, Blies-Guersviller, Ernestviller, Frauenberg, Grosbliederstroff, Grundviller, Guebenhouse, Hambach, Hazembourg, Hilsprich, Holving, Hundling, Ippling, Kalhausen, Kappelkinger, Kirviller, Le Val-de-Guéblange, Lixing-lès-Rouhling, Loupershouse, Nelling, Neufgrange, Puttelange-aux-Lacs, Rémelfing, Rémering-lès-Puttelange, Richeling, Rouhling, Saint-Jean-Rohrbach, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreinsming, Siltzheim, Wiesviller, Willerwald, Wittring, Woelfling-lès-Sarreguemines, Woustviller, Zetting. Article 3 : Siège social Le siège de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences est fixé au 99 rue du Maréchal Foch à Sarreguemines. Article 4 : Compétences I. Compétences obligatoires (selon l’article L.5216-5 du CGCT) 1. Développement économique -

Page 1 SAMEDI 1 SAMEDI 1 MARDI 1 DIMANCHE 1 MARDI 1

C O M M U N A U T E D E C O M M U N E S D E L ' A L B E E T D E S L A C S C A L E N D R I E R D E R A M A S S A G E D U M U L T I F L U X A N N E E 2 0 1 4 JANVIER FEVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE JANVIER 2015 NOUVEL AN SAMEDI 1 SAMEDI 1 MARDI 1 FÊTE DU TRAVAIL DIMANCHE 1 MARDI 1 VENDREDI 1 LUNDI 1 MERCREDI 1 TOUSSAINT LUNDI 1 NOUVEL AN JEUDI 2 DIMANCHE 2 DIMANCHE 2 MERCREDI 2 VENDREDI 2 LUNDI 2 MERCREDI 2 SAMEDI 2 MARDI 2 JEUDI 2 DIMANCHE 2 MARDI 2 VENDREDI 2 VENDREDI 3 LUNDI 3 LUNDI 3 JEUDI 3 SAMEDI 3 MARDI 3 JEUDI 3 DIMANCHE 3 MERCREDI 3 VENDREDI 3 LUNDI 3 MERCREDI 3 SAMEDI 3 SAMEDI 4 MARDI 4 MARDI 4 VENDREDI 4 DIMANCHE 4 MERCREDI 4 VENDREDI 4 LUNDI 4 JEUDI 4 SAMEDI 4 MARDI 4 JEUDI 4 DIMANCHE 4 DIMANCHE 5 MERCREDI 5 MERCREDI 5 SAMEDI 5 LUNDI 5 JEUDI 5 SAMEDI 5 MARDI 5 VENDREDI 5 DIMANCHE 5 MERCREDI 5 VENDREDI 5 LUNDI 5 LUNDI 6 JEUDI 6 JEUDI 6 DIMANCHE 6 MARDI 6 VENDREDI 6 DIMANCHE 6 MERCREDI 6 SAMEDI 6 LUNDI 6 JEUDI 6 SAMEDI 6 MARDI 6 MARDI 7 VENDREDI 7 VENDREDI 7 LUNDI 7 MERCREDI 7 SAMEDI 7 LUNDI 7 JEUDI 7 DIMANCHE 7 MARDI 7 VENDREDI 7 DIMANCHE 7 MERCREDI 7 MERCREDI 8 SAMEDI 8 SAMEDI 8 MARDI 8 VICTOIRE 1945 PENTECÔTE 19 MARDI 8 VENDREDI 8 LUNDI 8 MERCREDI 8 SAMEDI 8 LUNDI 8 JEUDI 8 JEUDI 9 DIMANCHE 9 DIMANCHE 9 MERCREDI 9 VENDREDI LUNDI PENTECÔTE MERCREDI 9 SAMEDI 9 MARDI 9 JEUDI 9 DIMANCHE 9 MARDI 9 VENDREDI 9 VENDREDI 10 LUNDI 10 LUNDI 10 JEUDI 10 SAMEDI 10 MARDI 10 JEUDI 10 DIMANCHE 10 MERCREDI 10 VENDREDI 10 LUNDI 10 MERCREDI 10 SAMEDI 10 SAMEDI 11 MARDI 11 MARDI 11 VENDREDI 11 DIMANCHE -

ELECTIONS MUNICIPALES 1Er Tour Du 15 Mars 2020

ELECTIONS MUNICIPALES 1er tour du 15 Mars 2020 Livre des candidats par commune (scrutin plurinominal) (limité aux communes du portefeuille : Arrondissement de Sarreguemines) Page 1 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Baerenthal (Moselle) Nombre de sièges à pourvoir : 15 Mme BLANALT Martine M. BRUCKER Samuel M. BRUNNER Pierre Mme CHARPENTIER Julie M. CROPSAL Christian M. DEVIN Serge M. FISCHER Yannick M. GUEHL Vincent M. HOEHR Freddy Mme KOSCHER Catherine Mme LEVAVASSEUR Aurélie Mme SCHUBEL Nicole M. WEIL Serge M. WOLF Cédric Mme ZUGMEYER Martine Page 2 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Bettviller (Moselle) Nombre de sièges à pourvoir : 15 M. BECK Laurent Mme BEHR Cindy M. BLAISE Philippe Mme BRECKO Laetitia Mme FALCK Sandrine M. FIERLING Michaël M. GUEDE Teddy Mme HEINTZ Nelly M. HERRMANN Didier M. HERRMANN Fabien M. KIFFER Marc M. MARTZEL Christophe Mme MEYER Cindy M. MEYER Cyrille M. MIKELBRENCIS Jean-Michel M. MULLER Stéphan Mme OBER Nadia M. RITTIÉ Arnaud M. SCHAEFER Raphaël M. SCHNEIDER Manoël M. SCHNEIDER Marc M. SPRUNCK Manuel Mme STEYER Elisabeth M. THOMAS Christian Mme WAGNER Catherine M. WEBER Emmanuel M. WEBER Michel Mme WEISS Cathy Mme WEISS Elisabeth M. ZINS Emmanuel Page 3 Elections Municipales 1er tour du 15 Mars 2020 Candidats au scrutin plurinominal majoritaire Commune : Blies-Ebersing (Moselle) Nombre de sièges à pourvoir : 15 Mme BEINSTEINER Bernadette M. BOUR Thierry M. DELLINGER Frédéric Mme DEMOULIN Mireille Mme HERTER Marie Christine Mme HEUSINGER-LAHN Monika (Nationalité : Allemande) Mme HOLZHAMMER Murielle M. JOLY Sébastien M. -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Grand-Est Rethel Acy-Romance 08 08001 Grand-Est Nouzonville Aiglemont 08 08003 Grand-Est Rethel Aire 08 08004 Grand-Est Rethel Alincourt 08 08005 Grand-Est Rethel Alland'Huy-et-Sausseuil 08 08006 Grand-Est Vouziers Les Alleux 08 08007 Grand-Est Rethel Amagne 08 08008 Grand-Est Carignan Amblimont 08 08009 Grand-Est Rethel Ambly-Fleury 08 08010 Grand-Est Revin Anchamps 08 08011 Grand-Est Sedan Angecourt 08 08013 Grand-Est Rethel Annelles 08 08014 Grand-Est Hirson Antheny 08 08015 Grand-Est Hirson Aouste 08 08016 Grand-Est Sainte-Menehould Apremont 08 08017 Grand-Est Vouziers Ardeuil-et-Montfauxelles 08 08018 Grand-Est Vouziers Les Grandes-Armoises 08 08019 Grand-Est Vouziers Les Petites-Armoises 08 08020 Grand-Est Rethel Arnicourt 08 08021 Grand-Est Charleville-Mézières Arreux 08 08022 Grand-Est Sedan Artaise-le-Vivier 08 08023 Grand-Est Rethel Asfeld 08 08024 Grand-Est Vouziers Attigny 08 08025 Grand-Est Charleville-Mézières Aubigny-les-Pothées 08 08026 Grand-Est Rethel Auboncourt-Vauzelles 08 08027 Grand-Est Givet Aubrives 08 08028 Grand-Est Carignan Auflance 08 08029 Grand-Est Hirson Auge 08 08030 Grand-Est Vouziers Aure 08 08031 Grand-Est Reims Aussonce 08 08032 Grand-Est Vouziers Authe 08 08033 Grand-Est Sedan Autrecourt-et-Pourron 08 08034 Grand-Est Vouziers Autruche 08 08035 Grand-Est Vouziers Autry 08 08036 Grand-Est Hirson Auvillers-les-Forges 08 08037 Grand-Est Rethel Avançon 08 08038 Grand-Est Rethel Avaux 08 08039 Grand-Est Charleville-Mézières Les Ayvelles -

Calendrier Collectes 2020

2020 Décemb. Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septem. Octobre Novemb. Décemb. Dim 01 Mer 01* Sam 01 Dim 01 Mer 01 Ven 01* Lun 01* Mer 01 Sam 01 Mar 01 Jeu 01 Dim 01* Mar 01 Lun 02 Jeu 02 Dim 02 Lun 02 Jeu 02 Sam 02 Mar 02 Jeu 02 Dim 02 Mer 02 Ven 02 Lun 02 Mer 02 Mar 03 Ven 03 Lun 03 Mar 03 Ven 03 Dim 03 Mer 03 Ven 03 Lun 03 Jeu 03 Sam 03 Mar 03 Jeu 03 Mer 04 Sam 04 Mar 04 Mer 04 Sam 04 Lun 04 Jeu 04 Sam 04 Mar 04 Ven 04 Dim 04 Mer 04 Ven 04 Jeu 05 Dim 05 Mer 05 Jeu 05 Dim 05 Mar 05 Ven 05 Dim 05 Mer 05 Sam 05 Lun 05 Jeu 05 Sam 05 Ven 06 Lun 06 Jeu 06 Ven 06 Lun 06 Mer 06 Sam 06 Lun 06 Jeu 06 Dim 06 Mar 06 Ven 06 Dim 06 Sam 07 Mar 07 Ven 07 Sam 07 Mar 07 Jeu 07 Dim 07 Mar 07 Ven 07 Lun 07 Mer 07 Sam 07 Lun 07 Dim 08 Mer 08 Sam 08 Dim 08 Mer 08 Ven 08* Lun 08 Mer 08 Sam 08 Mar 08 Jeu 08 Dim 08 Mar 08 Lun 09 Jeu 09 Dim 09 Lun 09 Jeu 09 Sam 09 Mar 09 Jeu 09 Dim 09 Mer 09 Ven 09 Lun 09 Mer 09 mines Confluences. Mar 10 Ven 10 Lun 10 Mar 10 Ven 10* Dim 10 Mer 10 Ven 10 Lun 10 Jeu 10 Sam 10 Mar 10 Jeu 10 Mer 11 Sam 11 Mar 11 Mer 11 Sam 11 Lun 11 Jeu 11 Sam 11 Mar 11 Ven 11 Dim 11 Mer 11* Ven 11 Jeu 12 Dim 12 Mer 12 Jeu 12 Dim 12 Mar 12 Ven 12 Dim 12 Mer 12 Sam 12 Lun 12 Jeu 12 Sam 12 Ven 13 Lun 13 Jeu 13 Ven 13 Lun 13* Mer 13 Sam 13 Lun 13 Jeu 13 Dim 13 Mar 13 Ven 13 Dim 13 Sam 14 Mar 14 Ven 14 Sam 14 Mar 14 Jeu 14 Dim 14 Mar 14* Ven 14 Lun 14 Mer 14 Sam 14 Lun 14 Dim 15 Mer 15 Sam 15 Dim 15 Mer 15 Ven 15 Lun 15 Mer 15 Sam 15* Mar 15 Jeu 15 Dim 15 Mar 15 Lun 16 Jeu 16 Dim 16 Lun 16 Jeu 16 Sam 16 Mar 16 Jeu 16 Dim 16 Mer 16 Ven -

AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075

C TMA RAMSTEIN 1700 ASF 1 17˚ T M A 2 E L U X E M B O U R G 1 0 0 0 F L 0 9 5 Service de l’Information M 15 59 0AIP SUP 238/20 FL Aéronautique 075 e-mail : [email protected] Publication date : 17 DEC Internet : www.sia.aviation-civile.gouv.fr 1 5 2 ˚ Creation of 3 Temporary Restricted Areas (ZRT) for MIL exercises over GROSTENQUIN (FIR : Reims Subject : LFEE) F NL 80 7 5 52 With effect : From 04 JAN to 31 DEC 2021 5 166˚ Beckingen Uchtelfangen66˚ IllingenWemmetsweiler Nalbach Wiesbach Halstroff Diefflen Kaisen Schiffweiler Rehlingen-Siersburg ACTIVITY 3 Grindorff-Bizing 3 1070 Eiweiler/Saar Heiligenwald 2 Merchweiler ˚ Labach 2113 Flastroff NeunkirchenNeunk AKELU Siersburg Dillingen/Saar Saarwellingen Parachuting and MIL ACFT Dillingen/Saar 1339 Kutzhof Neunkirchen 1 Hemmersdorf 5 Saarlouis WahlschiedGöttelborn 4 1782 flying as part of a MIL regional ˚ Colmen Neunkirchen-les-Bouzonville Heusweiler 1565 Holz Friedrichsthal Schwarzenholz Quierschied exercise 5 1 1677 50 Spiesen- 24 Saarlouis Hülzweiler 0 25 T8 Fischbach- ˚ Bibiche 1188 93 -Camphausen -Elversberg 1 5 Filstroff Köllerbach Sankt 7 Z 1 EDRJ SOSAD Sulzbach 72 3 11 Rohrbach DATES9 AND TIMES OF ' 2154 Ingbert 5 11 ˚ 0 0 Schwalbach 0 1073073 SAARLOUIS ˚ 7 0 3 ˚ Bouzonville 2214 122.600 1120 800 m Riegelsberg ACTIVITY 6 Dudweiler Neuweiler 1656 From MON to FRI except public SIV 2.2 STRASBOURG Villing8019 Püttlingen Freistroff Alzing 1143 SAARBRUCKEN 6 FL 075 - FL 125 5 1486 1624 Altforweiler 3 1 HOL 6 1 V 1315 STRASBOURG Info 4000 0 3 L 00 04 F ˚ Holling 134.575 R 163 B Q Völklingen 1214 760 Anzelingzeling Brettnach OCHEY Info. -

Service Departemental D'archives De La Moselle

Sous-série 10 Rp SERVICE DEPARTEMENTAL D'ARCHIVES DE LA MOSELLE 10RP Service départemental des dommages de guerre et des commissions d’arrondissement (1916-1940) Répertoire numérique établi par Robert Goudy Saint-Julien-lès-Metz 1975-1976 Archives départementales de la Moselle (MD/AK/INVENTAI/10R/7 juin 1999) 1 Sous-série 10 Rp INTRODUCTION Le classement du fonds du service départemental des dommages de guerre et de la reconstitution pour la guerre de 1914-1918 est provisoire. 1ère partie du répertoire : dossiers français Cette partie comporte trois principales catégories de dossiers : 10 Rp 1-28 Textes officiels : législation et réglementation, organisation et fonctionnement du service, commissions d’arrondissements, personnel, comptabilité, architectes et experts, travaux et entreprises, affaires judiciaires, évaluation, cession de dommages, archivage 10 Rp 29-32 Dossiers de sinistrés : biens et bâtiments publics 10 Rp 33 Dossiers de sinistrés : communes, autres collectivités publiques et privées, entreprises et particuliers, juridictions des dommages de guerre Les dommages de la première guerre mondiale ne sont pas comparables à ceux causés lors de la guerre de 1939-1945 : en effet, les opérations de guerre proprement dites épargnèrent alors presque complètement le territoire du département. Ces dommages consistaient surtout en réquisitions et en cantonnements ; cependant les combats de l’offensive française du début de la guerre (batailles de Morhange et Sarrebourg) causèrent notamment des destructions en 1914 dans le sud et le sud-est du département, principalement dans l’arrondissement de Château-Salins, cantons de Château-Salins, Delme et Vic-sur-Seille (dans une moindre mesure) où les communes de Fossieux, Ajoncourt, Pettoncourt, Aboncourt-sur-Seille, Attilloncourt furent détruites à 90 voire 95 % ; furent également sinistrées certaines communes des arrondissements de Metz-Campagne, canton de Verny (Saint-Jure, Cheminot), et de Sarrebourg, canton de Sarrebourg (Brouderdorff, Buhl, Plaine-de-Walsch, Scheckenbusch, Walscheid). -

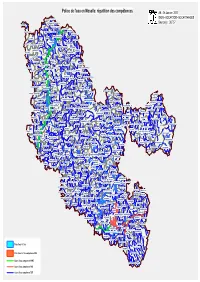

Repartitioncompetences.Pdf

Police de l'eau en Moselle: répatition des compétences AK - 06 Janvier 2011 MONDORFFMONDORFF ©IGN - BDCARTO® - BDCARTHAGE® EVRANGEEVRANGEEVRANGE PUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLEPUTTELANGE-LES-THIONVILLE Source(s) : DDT57 REDANGEREDANGE BEYREN-LES-SIERCKBEYREN-LES-SIERCK APACHAPACH MANDERENMANDEREN AUDUN-LE-TICHEAUDUN-LE-TICHE BREISTROFF-LA-GRANDEBREISTROFF-LA-GRANDE LAUNSTROFFLAUNSTROFFLAUNSTROFF BERG-SUR-MOSELLEBERG-SUR-MOSELLE KANFENKANFEN BOUSTBOUST OTTANGEOTTANGE KANFENKANFEN WALDWISSEWALDWISSE CATTENOMCATTENOM HUNTINGHUNTING ENTRANGEENTRANGEENTRANGE CATTENOMCATTENOM AUMETZAUMETZ ENTRANGEENTRANGEENTRANGE KIRSCHNAUMENKIRSCHNAUMEN ROCHONVILLERSROCHONVILLERS KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK KERLING-LES-SIERCKKERLING-LES-SIERCK HALSTROFFHALSTROFF ANGEVILLERSANGEVILLERS FLASTROFFFLASTROFFFLASTROFF BOULANGEBOULANGE MANOMMANOM LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD BOULANGEBOULANGE OUDRENNEOUDRENNE LAUMESFELDLAUMESFELDLAUMESFELD THIONVILLETHIONVILLETHIONVILLE ELZANGEELZANGEELZANGE COLMENCOLMEN ALGRANGEALGRANGE COLMENCOLMEN YUTZYUTZYUTZ MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY BUDLINGBUDLING MONNERENMONNEREN FONTOYFONTOYFONTOY KUNTZIGKUNTZIG BUDLINGBUDLING TERVILLETERVILLETERVILLE TERVILLETERVILLETERVILLE BIBICHEBIBICHE NILVANGENILVANGE DISTROFFDISTROFF BIBICHEBIBICHE DISTROFFDISTROFF GUERSTLINGGUERSTLING BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH GUERSTLINGGUERSTLING HAYANGEHAYANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE BUDINGBUDING KEMPLICHKEMPLICH FLORANGEFLORANGEFLORANGE ILLANGEILLANGEILLANGEILLANGE LOMMERANGELOMMERANGELOMMERANGE METZERVISSEMETZERVISSE -

Compte Rendu Des Décisions Prises Lors De La 21E Réunion Plénière Du Conseil Municipal Du 24 Octobre 2016 Le Conseil Munic

EC / CW Compte rendu des décisions prises lors de la 21e réunion plénière du Conseil Municipal du 24 octobre 2016 Le Conseil Municipal : 1 Approbation du compte rendu de la 20e séance du Conseil Municipal Approuve à l’unanimité le compte rendu de la 20e séance du Conseil Municipal 2 Fusion Communauté d’Agglomération Sarreguemines Confluences /Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs Décide de solliciter l’approbation des statuts de l’EPCI issu de la fusion de la Communauté à l’unanimité d’Agglomération Sarreguemines Confluences et de la Communauté de Communes de l’Albe et des Lacs : Article 1 : Dénomination Il est créé la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences régie par le Code Général des Collectivités Territoriales en ses articles L.5216-1 à L.5216-10. Article 2 : Communes membres Bliesbruck, Blies-Ebersing, Blies-Guersviller, Ernestviller, Frauenberg, Grosbliederstroff, Grundviller, Guebenhouse, Hambach, Hazembourg, Hilsprich, Holving, Hundling, Ippling, Kalhausen, Kappelkinger, Kirviller, Le Val-de-Guéblange, Lixing-lès-Rouhling, Loupershouse, Nelling, Neufgrange, Puttelange-aux-Lacs, Rémelfing, Rémering-lès-Puttelange, Richeling, Rouhling, Saint-Jean-Rohrbach, Sarralbe, Sarreguemines, Sarreinsming, Siltzheim, Wiesviller, Willerwald, Wittring, Woelfling-lès-Sarreguemines, Woustviller, Zetting. Article 3 : Siège social Le siège de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences est fixé au 99 rue du Maréchal Foch à Sarreguemines. Article 4 : Compétences I. Compétences obligatoires (selon l’article L.5216-5 -

Sectorisation Scolaire Collèges De La Moselle

Annexe : Sectorisation scolaire Date Ecoles (uniquement pour les communes dont les Collège d'affectation Communes rattachées changement Particularités écoles sont rattachées à plusieurs collèges) secto ALBESTROFF - de l'Albe ALBESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe DIFFEMBACH-LES-HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe FRANCALTROFF ALBESTROFF - de l'Albe GIVRYCOURT ALBESTROFF - de l'Albe GRENING ALBESTROFF - de l'Albe GUINZELING ALBESTROFF - de l'Albe HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe HONSKIRCH ALBESTROFF - de l'Albe INSMING ALBESTROFF - de l'Albe INSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe KAPPELKINGER ALBESTROFF - de l'Albe LENING ALBESTROFF - de l'Albe LHOR ALBESTROFF - de l'Albe MOLRING ALBESTROFF - de l'Albe MONTDIDIER ALBESTROFF - de l'Albe MUNSTER ALBESTROFF - de l'Albe NEBING ALBESTROFF - de l'Albe NELLING ALBESTROFF - de l'Albe NEUFVILLAGE ALBESTROFF - de l'Albe PETIT-TENQUIN ALBESTROFF - de l'Albe RENING ALBESTROFF - de l'Albe TORCHEVILLE ALBESTROFF - de l'Albe VAHL-LES-BENESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe VIBERSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe VITTERSBOURG ALGRANGE - E. Galois ALGRANGE ALGRANGE - E. Galois NILVANGE AMNEVILLE - La Source AMNEVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ANCY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARRY ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARS-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier CORNY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier DORNOT ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GORZE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GRAVELOTTE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier JOUY-AUX-ARCHES ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier NOVEANT-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier REZONVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier VIONVILLE AUDUN-LE-TICHE-E.Zola AUDUN-LE-TICHE AUDUN-LE-TICHE - E. -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured

15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC . -

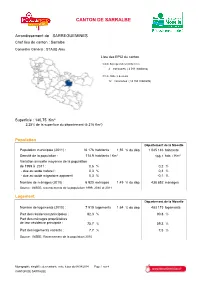

Canton De Sarralbe

CANTON DE SARRALBE Arrondissement de SARREGUEMINES PSEUDO_NOM: Chef lieu de canton : Sarralbe SARRALBE Conseiller Général : STAUB Alex Liste des EPCI du canton CA de Sarreguemines Confluences 2 communes ( 2 013 habitants) CC de l'Albe et des Lacs 12 communes ( 14 160 habitants) Superficie : 140,75 Km² 2,25% de la superficie du département (6 216 Km²) Population Département de la Moselle Population municipale (2011) : 16 176 habitants 1,55 % du dép. 1 045 146 habitants Densité de la population : 114,9 habitants / Km² 168,1 hab. / Km² Variation annuelle moyenne de la population de 1999 à 2011 : 0,6 % 0,2 % - due au solde naturel : 0,3 % 0,3 % - due au solde migratoire apparent 0,3 % -0,1 % Nombre de ménages (2010) : 6 520 ménages 1,49 % du dép. 438 852 ménages Source : INSEE, recensements de la population 1999, 2010 et 2011 Logement Département de la Moselle Nombre de logements (2010) : 7 919 logements 1,64% du dép. 483 173 logements Part des résidences principales : 82,3 % 90,8 % Part des ménages propriétaires de leur résidence principale : 75,7 % 59,3 % Part des logements vacants : 7,7 % 7,5 % Source : INSEE, Recensement de la population 2010 Monographie simplifiée des cantons, mise à jour du 08/04/2014 Page 1 sur 4 CANTON DE SARRALBE Emploi Département de la Moselle Nombre d'emplois (salariés et non- salariés) en 2010 : 4 088 emplois1,09 % du dép.374 339 emplois - dont part de l'emploi salarié 87,1 % 91,0 % Variation de l'emploi salarié et non 7,4 % salarié entre 1999 et 2010 : 8,1 % Population des 15 à 64 ans en 2010 : 10 496 personnes 1,51 % du dép.