Einflussanalyse Tourismus

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Gudstjenester I Lolland-Falsters Stift Mandag Den 24. December 2018 - Juleaften

Gudstjenester i Lolland-Falsters Stift Mandag den 24. december 2018 - Juleaften Arninge Sogn Gudstjeneste 13:00 Arninge Kirke Janne Christine Funch Svensson Askø Sogn Gudstjeneste 14:00 Askø Kirke Jeanette Strømsted Braun Avnede Sogn Gudstjeneste 14:30 Avnede Kirke Ole Opstrup Bandholm Sogn Gudstjeneste 16:00 Bandholm Kirke Jeanette Strømsted Braun Birket Sogn Gudstjeneste 14:30 Birket kirke Pia Lene Pape Brarup Sogn Gudstjeneste 11:00 Brarup Kirke Dorte Hedegaard Bregninge Sogn Gudstjeneste 14:30 Bregninge Kirke Jim Christiansen Bursø Sogn Gudstjeneste 14:15 Bursø Kirke Anders Christensen Blichfeldt Døllefjelde Sogn Gudstjeneste 14:00 Døllefjelde Kirke Stine Rugaard Sylvest Errindlev Sogn Gudstjeneste 13:00 Errindlev Kirke Anne-Lene Nielsen Frederickson Eskilstrup Sogn Gudstjeneste 14:00 Eskilstrup Kirke Torben Elmbæk Jørgensen Eskilstrup Sogn Gudstjeneste 15:00 Eskilstrup Kirke Torben Elmbæk Jørgensen Falkerslev Sogn Julegudstjeneste 15:30 Falkerslev Kirke Mette Marie Trankjær Fejø Sogn Gudstjeneste 13:30 Fejø Kirke Bjarne Abildtrup Madsen Fuglse Sogn Gudstjeneste 16:00 Fuglse Kirke Anne-Lene Nielsen Frederickson Gedesby Sogn Gudstjeneste 15:15 Gedesby Kirke Søren Winther Nielsen Gedser Sogn Gudstjeneste 16:30 Gedser Kirke Søren Winther Nielsen Gundslev Sogn Julegudstjeneste 14:30 Gundslev Kirke Nina Morthorst Halsted Sogn Gudstjeneste 16:00 Halsted Kirke Ole Opstrup Hillested Sogn Gudstjeneste 16:00 Hillested Kirke Peter Moesgaard Holeby Sogn Gudstjeneste 13:00 Holeby Kirke Anders Christensen Blichfeldt Holeby Sogn Gudstjeneste 15:30 -

Life After Shrinkage

LIFE AFTER SHRINKAGE CASE STUDIES: LOLLAND AND BORNHOLM José Antonio Dominguez Alcaide MSc. Land Management 4th Semester February – June 2016 Study program and semester: MSc. Land Management – 4th semester Aalborg University Copenhagen Project title: Life after shrinkage – Case studies: Lolland and Bornholm A.C. Meyers Vænge 15 2450 Copenhagen SV Project period: February – June 2016 Secretary: Trine Kort Lauridsen Tel: 9940 3044 Author: E-mail: [email protected] Abstract: Shrinkage phenomenon, its dynamics and strategies to José Antonio Dominguez Alcaide counter the decline performed by diverse stakeholders, Study nº: 20142192 are investigated in order to define the dimensions and the scope carried out in the places where this negative transformation is undergoing. The complexity of this process and the different types of decline entail a study in Supervisor: Daniel Galland different levels from the European to national (Denmark) and finally to a local level. Thus, two Danish municipalities Pages 122 (Lolland and Bornholm) are chosen as representatives to Appendix 6 contextualize this inquiry and consequently, achieve more accurate data to understand the causes and consequences of the decline as well as their local strategies to survive to this changes. 2 Preface This Master thesis called “Life after shrinkage - Case studies: Lolland and Bornholm” is conducted in the 4th semester of the study program Land Management at the department of Architecture, Design and Planning (Aalborg University) in Copenhagen in the period from February to June 2016. The style of references used in this thesis will be stated according to the Chicago Reference System. The references are represented through the last name of the author and the year of publication and if there are more than one author, the quote will have et al. -

Sogneregister Til Lollandske Og Falsterske Godsskifter Mm

Dette værk er downloadet fra Slægtsforskernes Bibliotek Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data. Det er et special-bibliotek med værker, der er en del af vores fælles kulturarv, blandt andet omfattende slægts-, lokal- og personalhistorie. Slægtsforskernes Bibliotek: http://bibliotek.dis-danmark.dk Foreningen DIS-Danmark, Slægt & Data: www.slaegtogdata.dk Bemærk, at biblioteket indeholder værker både med og uden ophavsret. Når det drejer sig om ældre værker, hvor ophavs-retten er udløbet, kan du frit downloade og anvende PDF-filen. Når det drejer sig om værker, som er omfattet af ophavsret, er det vigtigt at være opmærksom på, at PDF-filen kun er til rent personlig, privat brug. Sogneregister til lollandske og falsterske godsskifter mm. (Sydhavsøernes Nørlit) Indhold: Lollandske sogne... s. 18-24 Falsterske sogne .. s. 24-26 Under det enkelte sogn er nævnt, hvilke godser, amtstuer eller præstekald, der har haft skiftemyndighed det pågældende sted. Sogneregister til Lolland-falsterske godsskifter I. Lolland Arninge Mensalgods,. Arninge præstekald Rudbjerggård Øllingsøgård Bådesgårds amtstue Avnede ___--- Jue Hi n g e --''''Sølle stedgård Øllingsøgård Bådesgård. amtstue Birket Mensalgods: Halsted amts præstegods Christianssæde vestre distrikt Jue Hi n g e Wintersborg Øllingsøgård Branderslev Harde nberg-Re vent low vestre distrikt lundegård Wintersborg Bi(egninge Bremersvold Christiansholm Krenkerup , Bursø' Engestofte Søholt Dannemarre Rudbjergguld Øllingsøgård Bådesgård -amtstue Døllefjælde „ ,, ■. Christianshoim -

Punktkilder 2016

Punktkilder 2016 NOVANA - Punktkilder April 2018 Udgiver: Miljøstyrelsen Redaktion: Bo Skovmark, MST Lisbeth Nielsen, MST Anna Gade Holm, MST Revideret den 22.05.2018. Bilag 1.8 udskiftet Foto: Mariagerfjord Renseanlæg, Biodane Luftfoto, med tilladelse fra Mariagerfjord Vand a/s. Østergaard Bæk, med tilladelse fra Varde Sportsfiskeforening ISBN: 978-87-93614-44-4 Må citeres med kildeangivelse Indhold / Punktkilder 2016 2 Indhold Forord ...................................................................................................................................................................... 6 1. Sammenfatning og konklusion .............................................................................................................. 7 2. Indledning ................................................................................................................................................ 9 2.1 Datakvalitet ............................................................................................................................. 10 3. Renseanlæg .......................................................................................................................................... 11 3.1 Basisoplysninger ..................................................................................................................... 11 3.1.1 Datakvalitet ............................................................................................................. 11 3.2 Renseanlægstyper ................................................................................................................. -

Contract Documents For

Contract documents for A18 - Invitation to tender for regular bus services in Movia Trafikselskabet Movia Contracts May 2019 A18 – Invitation to tender for regular bus services page 2 Table of Contents 1. General Conditions of Contract .......................................................................................................... 10 1.1 Questions .......................................................................................................................................... 11 1.2 Prequalification .................................................................................................................................. 11 1.2.1 Request for prequalification ........................................................................................................ 11 1.2.2 Grounds for exclusion ................................................................................................................. 13 1.2.3 Suitability ..................................................................................................................................... 13 1.2.4 Selection...................................................................................................................................... 13 1.2.5 Documentation for suitability and fulfilment of selection criteria ................................................. 13 1.3 Submission of tenders ....................................................................................................................... 14 1.3.1 Tenderers ................................................................................................................................... -

Searching for Longevity Hotspots in Denmark

www.aging‐us.com AGING 2018, Vol. 10, No. 10 Research Paper Searching for longevity hotspots in Denmark Anne Vinkel Hansen1,2, Laust Hvas Mortensen1,2, Rudi Westendorp1,2,3 1 Statistics Denmark, Copenhagen, Denmark 2 Department of Public Health, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark 3 Center for Healthy Aging, University of Copenhagen, Copenhagen, Denmark Correspondence to: Anne Vinkel Hansen; email: [email protected] Keywords: centenarian rate, longevity, Denmark, cluster detection Abbreviations: CI: Confidence interval, HR: Hazard ratio Received: March 11, 2018 Accepted: September 25, 2018 Published: October 13, 2018 Copyright: Hansen et al. This is an open‐access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 3.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. ABSTRACT While existing research on regions with high prevalence of centenarians has focused on selected candidate geographical regions, we explore the existence of hotspots in the whole of Denmark. We performed a Kulldorff spatial scan, searching for regions of birth, and of residence at age 71, where an increased percentage of the cohort born 1906‐1915 became centenarians. We then compared mortality hazards for these regions to the rest of the country. We found a birth hotspot of 222 centenarians, 1.37 times more than expected, centered on a group of rural islands. Lower mortality hazards from age 71 onwards were confined to those born within the hotspot and persisted over a period of at least 30 years. At age 71, we found two residence‐based hotspots of 348 respectively 238 centenarians, 1.46 and 1.44 times the expected numbers. -

Masterplan for Plejeboliger 2020

Masterplan for plejeboliger 2020 - Vurderingsresultater for Lolland Kommunes plejecentre 1 Intro forskellige udfordringer og problemområder, der er i de enkelte bebyggelser. Ældre- og Sundhedsudvalget i Lolland Kommune har besluttet, at der skal udarbejdes en masterplan for kommunens ældre- og plejeboliger. Masterplanen er en måde at sikre, at der Datagrundlag og metode arbejdes både helhedsorienteret og strategisk med feltet. Og Plejeboligerne er vurderet på baggrund af parametrene: det er en nødvendighed, da Udvalget er oppe imod en udvikling på ældre-/plejeboligområdet., der kan beskrives Beliggenhed med følgende nøgleord: En forventet vækst af i antallet af ældre og deraf Arbejdspladsvurdering forventet flere demente borgere En i flere tilfælde utidssvarende bygningsmasse og Ledighedsdage nogle meget små enkeltenheder, der i mange tilfælde har en perifer beliggenhed Demensvenlighed Presset kommunal økonomi med vigende skattegrundlag som følge af faldende indbyggertal, Parametrene er tilsammen med til at tegne et billede af den herunder i den erhvervsaktive alder enkelte boligafdelings anvendelighed og hensigtsmæssighed stigning i forsørger- og ældrebrøken samt dens attraktivitet. Bygningernes stand er også Borgere, der i stadig større grad søger mod de større gennemgået og resultatet kan aflæses i skema på bilag 1. byer Bygningsgennemgangen er ikke en del af de øvrige eskalerende kommunale udgifter til dækning af vurderingsparametre, da alle centre foruden Møllecentret og tomgangstab for huslejebetalinger til ledige boliger. Skolebakken gik i grøn og det således ikke er med til at nuancere og illustrere forskellighederne centrene imellem. Den nye strategiske masterplan, vil være et produkt, der med et 10-årigt sigte vil kunne beskrive og estimere de tilbud, der Rentabilitet ville have været en relevant parameter at er behov for, til målgruppen. -

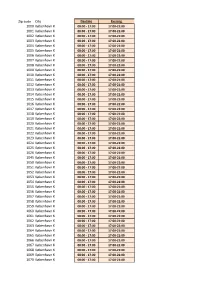

Zipcode Area Home Delivery Day and Evening.Xlsx

Zip code City Daytime Evening 1000 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1001 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1002 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1003 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1004 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1005 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1006 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1007 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1008 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1009 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1010 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1011 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1012 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1013 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1014 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1015 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1016 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1017 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1018 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1019 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1020 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1021 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1022 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1023 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1024 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1025 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1026 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1045 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1050 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1051 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1052 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1053 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1054 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1055 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1056 København K 08:00 - 17:00 17:00-21:00 1057 København K 08:00 - 17:00 -

Folketingsvalget Den 22. September 1953

DANMARKS STATISTIK STATISTISKE MEDDELELSER 4. REKKE 155. BIND 1. HEFTE FOLKETINGSVALGET DEN 22. SEPTEMBER 1953 ELECTIONS TO THE FOLKETING SEPTEMBER 22, 1953 UDGIVET AF DET STATISTISKE DEPARTEMENT PUBLISHED BY THE STATISTICAL DEPARTMENT KOBENHAVN BIANCO LUNOS BOGTRYKKERI 1954 Tidligere udgivne publikationer vedrerende rigsdagsvalg. Valgene til den grundlovgiv. Rigsd. Stat. Tabelværk, Ældste rk. 17. h. Folketingsvalgene 1849. 32 22 Ny rk. 2. bd. 22 1852 og 1853. 9. 1854, 1855, 1858 og 1861. Stat. Medd., 2. rk. 1. bd. 4. h. ,, 1869, 1872 og 1873. ,, 2. rk. 12. bd. 3. h. 22 1876 og 1879. 25 3. rk. 3. bd. 2. h. ,, 1881 og 1884. ,, ,, 3. rk. 8. bd. 1. h. 22 1887, 1890 og 1892. 75 3. rk. 13. bd. 1. h. 22 1895 og 1898. 12 ., 4. rk. 3. bd. 4. h. 1901. ,, ,, 4. rk. 10. bd. 2. h. 1903. 4. rk. 13. bd. 6. h. 23 1906. 32 4. rk. 22. bd. 1. h. 52 1909. 52 22 4. rk. 31. bd. 6. h. 1910. 4. rk. 35. bd. 2. h. ,, 1913. ,, ,, 4. rk. 42. bd. 3. h. 1915. ,, ,, 4. rk. 48. bd. 1. h. Rigsdagsvalgene 1918. ,, 4. rk. 57. bd. 1. h. Folketingsvalget aprii 1920. 32 4. rk. 60. bd. 3. h. Rigsdagsvalgene juli-august 1920. 22 4. rk. 61. bd. 1. h. Folkeafstemningen 1920. Stat. Efterretn. 1920, nr. 23. Rigsdagsvalgene sept.-okt. 1920. Stat. Medd., 4. rk. 62. bd. 1. h. Folketingsvalget 1924. ,, ,, 4. rk. 71. bd. 1. b. Landstingsvalget 1924. ,, 4. rk. 71. bd. 3. h Folketingsvalget 1926. ,, 4. rk. 77. bd. 1. h Landstingsvalget 1928. -

LF Katalog 2021 Web.Pdf

2021 Velkommen til Lolland-FalsterWelcome & Willkommen - De danske sydhavsøer DANSK | ENGLISH | DEUTSCH FOTO: MARIELYST STRAND MARIELYST FOTO: Content INDHOLD Inhalt Brian Lindorf Hansen Destinationschef/ Head of Tourism Visit Lolland-Falster Dodekalitten Gastronomi Maribo Gedser Gastronomy Gastronomie John Brædder Borgmester/Mayor/ Bürgermeister Guldborgsund Kommune Nysted Nykøbing Aktiv Naturens Falster ferie perler Active holiday Aktivurlaub Nature’s gems Øhop Holger Schou Rasmussen Die Perlen der Natur Borgmester/Mayor/ Bürgermeister Island hop Lolland Kommune Marielyst Sakskøbing Inselhopping Nakskov Stubbekøbing 2 visitlolland-falster.dk #LollandFalster 3 Enø ByEnø By j j 38 38 SmidSmstruidpstrup Skov Skov KirkehKiavrkehn avn BasnæsBasnæs Omø O- Smtiøgs-nSætigssnæs StoreStore PræsPrtøæs Fjtøor FjdordFeddetFeddet (50 m(i5n0) min) VesterVester RøttingRøttie nge ØREN ØREN KarrebKarrebæksmindeæksminde KYHOLMKYHOLM EgesboEgesrgborg HammHaermmer FrankeklFrinant keklint BroskoBrvoskov NordstNorardndstrand OmøOm By ø ByOMOMØ Ø BugtBugt HammHaermm- 265er- 265 STOREHSTOREHOLM OLM DybsDyø bsFjorø Fjdord TorupTorup EngelholEngemlhol209m 209 RingRing RisbyRisby BårsBårse e MADERNMAEDERNE Hov Hov NysøNysø Hou FyHor u Fyr RoneklinRonet klint DYBSDYØBSØ KostræKodestræde 39 39 PræsPrtøæstø VesterVesterØsterØster LundbyLund- by- BønsBøvignsvig PrisskProvisskov gaardgaard LohalsLohalsStigteSthaigvetehave AmbæAmk bæk ØsterØsUgteler bjUgerlegbjerg Gl. Gl. TubæTuk bæk JungJus- ngs- StigteSthaigvetehave SvinøSv Stinrandø Strand FaksinFageksingeHuseHuse -

§ 12 Miljøgodkendelse Orehavevej 17, 4913 Horslunde § 12 Godkendelse Efter Lov Nr

§ 12 Miljøgodkendelse Orehavevej 17, 4913 Horslunde § 12 godkendelse efter Lov nr. 1572 af 20. december 2006 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug. 16.03. 2010 Lolland Kommune, Teknik- og Miljømyndigheden, Jernbanegade 7, 4930 Maribo, www.lolland.dk Telefon 5467 6767, [email protected], www.lolland.dk Miljøgodkendelse INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse .............................................................................................................................. 1 DATABLAD ........................................................................................................................................... 4 1 Resumé og samlet vurdering ...................................................................................................... 5 1.1 Ansøgning om miljøgodkendelse ............................................................................................................................... 5 1.2 ikke teknisk resumé ........................................................................................................................................................ 5 1.3 Offentlighed ...................................................................................................................................................................... 6 2 Generelle forhold ...................................................................................................................... 8 2.1 Beskrivelse af husdyrbruget ....................................................................................................................................... -

Hunseby Sogn

1 GREVSKABET KNUTHENBORGS GÅRDE OG HUSE Brugere og ejere ca. 1750-2000 HUNSEBY SOGN Henning Steen Christensen 2 Indholdsfortegnelse Indledning side 3 Forord side 4 Kilder og forkortelser side 6 Anderstrupvej side 7 Bays Vej side 10 Birkevænget side 11 Damsmosevej side 16 Grimstrup By diverse matrikler side 18 Grimstrupvej side 20 Hasagervej side 37 Hunseby By diverse matrikler side 47 Hunseby Strandvej side 73 Kampers Vænge side 95 Kirkevej side 98 Knuthenborg Park side 109 Knuthenborgvej side 113 Lindehusvej side 142 Lomosevej side 145 Lucernevej side 146 Lærkevej side 148 Maglemer By diverse matrikler side 152 Maglemersvej side 165 Mosehavevej side 167 Mosevænget side 169 Møllevej side 172 Nørremarksvej side 186 Skelstrup By diverse matrikler side 187 Skelstrupvej side 189 Skibevej side 197 Skidenstræde side 213 Skolevej side 215 Skolevænget side 221 Tokkeløkkevej side 224 Vestre Landevej side 225 Østre Landevej side 230 Åmosevej side 236 By- og sogneforkortelser side 237 Matrikelnøgle til adresser side 239 3 Indledning Som slægtsforsker og interesseret i lokalhistorie må man besøge mange kilder for at finde frem til beskrivelse af ens aner. For mit vedkommende har jeg gennem år og dag skullet gennemgå mange kilder omkring Grevskabet KNUTHENBORG, fordi jeg har mange aner der. Stærkt inspireret har jeg skævet til, hvad der er udgivet af udmærkede fortegnelser over gårde under godserne nu beliggende i Sakskøbing Kommune - udgivet af tandlæge Norman V. Stenstrup og folk i Sakskøbing Lokalarkiv. Sådanne fortegnelser burde også skrives for Grevskabet Knuthenborg. Og denne måtte gerne udvides til at omfatte samtlige ejendomme - gårde, huse og jordparceller helt op til nutiden.