Mediterránea

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bonner Zoologische Beiträge

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zoologicalbulletin.de; www.biologiezentrum.at Bonn. zool. Beitr. Bd. 45 H. 2 S. 137—146 Bonn, Oktober 1994 Cheilosia bracusU a new hoverfly from the mountains of Central and Southern Europe (Díptera: Syrphidae) Ante Vujic & Claus Claussen Abstract. Cheilosia bracusi sp. n. is described and figured, based on material from the mountains of the Balkan and Apennine peninsulas, the Alps, and from the Pyrenees. The new species is closely related to Cheilosia chloris Meigen and Cheilosia melanura Becker. Keys to separate C. bracusi from similar Palaearctic species are given. Records of C. bracusi are presented for Greece, Bulgaria, former Yugoslavia, Italy, France and Spain. Available biological information on the new species is summarised. Key words. Diptera, Syrphidae, Cheilosia bracusi, new species, Balkan peninsula, Apen- nine peninsula, Alps, Pyrenees. Introduction The genus Cheilosia Meigen, 1822 with over 400 species, is one of the largest genera of the family Syrphidae. It is predominantly Holarctic in its distribution (Hull & Fluke 1950), the greatest number of species (nearly 300) occurring in the Palaearctic region (Peck 1988). Detailed faunistical research on the hoverflies of the Balkan peninsula has established the presence there of 81 species of Cheilosia (Vujic, doctoral dissertation 1992). One undescribed species has been recorded at many localities on the highest Balkan mountains and also from some localities of the Apennine peninsula, the Alps, and the Pyrenees. In the present text this new species is described. Results Cheilosia bracusi sp. n. Type material: Holotype: Kopaonik: Samokovska river 1100 m (Serbia), DN-89 (UTM-Grid) 21. -

Millichope Park and Estate Invertebrate Survey 2020

Millichope Park and Estate Invertebrate survey 2020 (Coleoptera, Diptera and Aculeate Hymenoptera) Nigel Jones & Dr. Caroline Uff Shropshire Entomology Services CONTENTS Summary 3 Introduction ……………………………………………………….. 3 Methodology …………………………………………………….. 4 Results ………………………………………………………………. 5 Coleoptera – Beeetles 5 Method ……………………………………………………………. 6 Results ……………………………………………………………. 6 Analysis of saproxylic Coleoptera ……………………. 7 Conclusion ………………………………………………………. 8 Diptera and aculeate Hymenoptera – true flies, bees, wasps ants 8 Diptera 8 Method …………………………………………………………… 9 Results ……………………………………………………………. 9 Aculeate Hymenoptera 9 Method …………………………………………………………… 9 Results …………………………………………………………….. 9 Analysis of Diptera and aculeate Hymenoptera … 10 Conclusion Diptera and aculeate Hymenoptera .. 11 Other species ……………………………………………………. 12 Wetland fauna ………………………………………………….. 12 Table 2 Key Coleoptera species ………………………… 13 Table 3 Key Diptera species ……………………………… 18 Table 4 Key aculeate Hymenoptera species ……… 21 Bibliography and references 22 Appendix 1 Conservation designations …………….. 24 Appendix 2 ………………………………………………………… 25 2 SUMMARY During 2020, 811 invertebrate species (mainly beetles, true-flies, bees, wasps and ants) were recorded from Millichope Park and a small area of adjoining arable estate. The park’s saproxylic beetle fauna, associated with dead wood and veteran trees, can be considered as nationally important. True flies associated with decaying wood add further significant species to the site’s saproxylic fauna. There is also a strong -

Diversity and Resource Choice of Flower-Visiting Insects in Relation to Pollen Nutritional Quality and Land Use

Diversity and resource choice of flower-visiting insects in relation to pollen nutritional quality and land use Diversität und Ressourcennutzung Blüten besuchender Insekten in Abhängigkeit von Pollenqualität und Landnutzung Vom Fachbereich Biologie der Technischen Universität Darmstadt zur Erlangung des akademischen Grades eines Doctor rerum naturalium genehmigte Dissertation von Dipl. Biologin Christiane Natalie Weiner aus Köln Berichterstatter (1. Referent): Prof. Dr. Nico Blüthgen Mitberichterstatter (2. Referent): Prof. Dr. Andreas Jürgens Tag der Einreichung: 26.02.2016 Tag der mündlichen Prüfung: 29.04.2016 Darmstadt 2016 D17 2 Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre hiermit ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit entsprechend den Regeln guter wissenschaftlicher Praxis selbständig und ohne unzulässige Hilfe Dritter angefertigt habe. Sämtliche aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommene Gedanken sowie sämtliche von Anderen direkt oder indirekt übernommene Daten, Techniken und Materialien sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Hochschule zu Prüfungszwecken eingereicht. Osterholz-Scharmbeck, den 24.02.2016 3 4 My doctoral thesis is based on the following manuscripts: Weiner, C.N., Werner, M., Linsenmair, K.-E., Blüthgen, N. (2011): Land-use intensity in grasslands: changes in biodiversity, species composition and specialization in flower-visitor networks. Basic and Applied Ecology 12 (4), 292-299. Weiner, C.N., Werner, M., Linsenmair, K.-E., Blüthgen, N. (2014): Land-use impacts on plant-pollinator networks: interaction strength and specialization predict pollinator declines. Ecology 95, 466–474. Weiner, C.N., Werner, M , Blüthgen, N. (in prep.): Land-use intensification triggers diversity loss in pollination networks: Regional distinctions between three different German bioregions Weiner, C.N., Hilpert, A., Werner, M., Linsenmair, K.-E., Blüthgen, N. -

Hoverfly Visitors to the Flowers of Caltha in the Far East Region of Russia

Egyptian Journal of Biology, 2009, Vol. 11, pp 71-83 Printed in Egypt. Egyptian British Biological Society (EBB Soc) ________________________________________________________________________________________________________________ The potential for using flower-visiting insects for assessing site quality: hoverfly visitors to the flowers of Caltha in the Far East region of Russia Valeri Mutin 1*, Francis Gilbert 2 & Denis Gritzkevich 3 1 Department of Biology, Amurskii Humanitarian-Pedagogical State University, Komsomolsk-na-Amure, Khabarovsky Krai, 681000 Russia 2 School of Biology, University Park, University of Nottingham, Nottingham NG7 2RD, UK. 3 Department of Ecology, Komsomolsk-na-Amure State Technical University, Komsomolsk-na-Amure, Khabarovsky Krai, 681013 Russia Abstract Hoverfly (Diptera: Syrphidae) assemblages visiting Caltha palustris in 12 sites in the Far East were analysed using partitioning of Simpson diversity and Canonical Coordinates Analysis (CCA). 154 species of hoverfly were recorded as visitors to Caltha, an extraordinarily high species richness. The main environmental gradient affecting syrphid communities identified by CCA was human disturbance and variables correlated with it. CCA is proposed as the first step in a method of site assessment. Keywords: Syrphidae, site assessment for conservation, multivariate analysis Introduction It is widely agreed amongst practising ecologists that a reliable quantitative measure of habitat quality is badly needed, both for short-term decision making and for long-term monitoring. Many planning and conservation decisions are taken on the basis of very sketchy qualitative information about how valuable any particular habitat is for wildlife; in addition, managers of nature reserves need quantitative tools for monitoring changes in quality. Insects are very useful for rapid quantitative surveys because they can be easily sampled, are numerous enough to provide good estimates of abundance and community structure, and have varied life histories which respond to different elements of the habitat. -

Hoverfly Newsletter No

Dipterists Forum Hoverfly Newsletter Number 48 Spring 2010 ISSN 1358-5029 I am grateful to everyone who submitted articles and photographs for this issue in a timely manner. The closing date more or less coincided with the publication of the second volume of the new Swedish hoverfly book. Nigel Jones, who had already submitted his review of volume 1, rapidly provided a further one for the second volume. In order to avoid delay I have kept the reviews separate rather than attempting to merge them. Articles and illustrations (including colour images) for the next newsletter are always welcome. Copy for Hoverfly Newsletter No. 49 (which is expected to be issued with the Autumn 2010 Dipterists Forum Bulletin) should be sent to me: David Iliff Green Willows, Station Road, Woodmancote, Cheltenham, Glos, GL52 9HN, (telephone 01242 674398), email:[email protected], to reach me by 20 May 2010. Please note the earlier than usual date which has been changed to fit in with the new bulletin closing dates. although we have not been able to attain the levels Hoverfly Recording Scheme reached in the 1980s. update December 2009 There have been a few notable changes as some of the old Stuart Ball guard such as Eileen Thorpe and Austin Brackenbury 255 Eastfield Road, Peterborough, PE1 4BH, [email protected] have reduced their activity and a number of newcomers Roger Morris have arrived. For example, there is now much more active 7 Vine Street, Stamford, Lincolnshire, PE9 1QE, recording in Shropshire (Nigel Jones), Northamptonshire [email protected] (John Showers), Worcestershire (Harry Green et al.) and This has been quite a remarkable year for a variety of Bedfordshire (John O’Sullivan). -

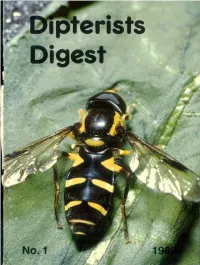

Ipterists Digest

ipterists Digest Dipterists’ Digest is a popular journal aimed primarily at field dipterists in the UK, Ireland and adjacent countries, with interests in recording, ecology, natural history, conservation and identification of British and NW European flies. Articles may be of any length up to 3000 words. Items exceeding this length may be serialised or printed in full, depending on the competition for space. They should be in clear concise English, preferably typed double spaced on one side of A4 paper. Only scientific names should be underlined- Tables should be on separate sheets. Figures drawn in clear black ink. about twice their printed size and lettered clearly. Enquiries about photographs and colour plates — please contact the Production Editor in advance as a charge may be made. References should follow the layout in this issue. Initially the scope of Dipterists' Digest will be:- — Observations of interesting behaviour, ecology, and natural history. — New and improved techniques (e.g. collecting, rearing etc.), — The conservation of flies and their habitats. — Provisional and interim reports from the Diptera Recording Schemes, including provisional and preliminary maps. — Records of new or scarce species for regions, counties, districts etc. — Local faunal accounts, field meeting results, and ‘holiday lists' with good ecological information/interpretation. — Notes on identification, additions, deletions and amendments to standard key works and checklists. — News of new publications/references/iiterature scan. Texts concerned with the Diptera of parts of continental Europe adjacent to the British Isles will also be considered for publication, if submitted in English. Dipterists Digest No.1 1988 E d ite d b y : Derek Whiteley Published by: Derek Whiteley - Sheffield - England for the Diptera Recording Scheme assisted by the Irish Wildlife Service ISSN 0953-7260 Printed by Higham Press Ltd., New Street, Shirland, Derby DE5 6BP s (0773) 832390. -

Of Serbia and Montenegro

Acta entomologica serbica, 2015, 20: 67-98 UDC 595.773.1(497.11)"2009" 595.773.1(497.16)"2009" DOI: 10.5281/zenodo.45394 NEW DATA ON THE HOVERFLIES (DIPTERA: SYRPHIDAE) OF SERBIA AND MONTENEGRO JEROEN VAN STEENIS1, WOUTER VAN STEENIS2, AXEL SSYMANK3, MENNO P. VAN ZUIJEN4, ZORICA NEDELJKOVIĆ5, ANTE VUJIĆ6 and SNEŽANA RADENKOVIĆ6 1 Research Associate Naturalis Biodiversity Center, Hof der Toekomst 48, 3823HX Amersfoort, The Netherlands E-mail: [email protected] 2 Research Associate Naturalis Biodiversity Center, Vogelmelk 4, 3621TP Breukelen, The Netherlands 3 Falkenweg 6, 53343 Wachtberg, Germany 4 Kolkakkerweg 21-2, 6706 GK Wageningen, The Netherlands 5 University of Novi Sad, BioSence Institute - Research Institute for Information Technologies in Biosystems, Trg Dr Zorana Đinđića 1, 21000 Novi Sad, Serbia 6 University of Novi Sad, Faculty of Science, Department of Biology and Ecology, Trg Dositeja Obradovića 2, 21000 Novi Sad, Serbia Abstract The results of a survey of hoverflies (Syrphidae) collected by the members of the pre-conference trip of the 5th International Symposium on Syrphidae are presented. Fieldwork took place from 8-22 June 2009 and involved 18 localities (12 in Serbia and 6 in Montenegro). The sites visited are described and short notes are given on some rare species. During the 15 days of fieldwork, about 5600 specimens were collected, representing 59 genera and 249 species. Seven species are recorded for the first time for Serbia: Epistrophe obscuripes, Merodon equestris, Merodon haemorrhoidalis, Microdon miki, Platycheirus angustipes, Rhingia borealis and Sphegina verecunda; and 19 species are recorded for the first time for Montenegro: Cheilosia crassiseta, Cheilosia lasiopa, Cheilosia pubera, Cheilosia rufimana, Cheilosia subpictipennis, Eumerus clavatus, Eumerus sogdianus, Lejogaster tarsata, Merodon haemorrhoidalis, Merodon serrulatus, Myolepta dubia, Neoascia interrupta, Neoascia tenur, Platycheirus aurolateralis, Platycheirus occultus, Platycheirus tatricus, Sericomyia silentis, Sphaerophoria laurae and Trichopsomyia flavitarsis. -

A Karyotype Study on the Pseudoscorpion Families Geogarypidae, Garypinidae and Olpiidae (Arachnida: Pseudoscorpiones)

Eur. J. Entomol. 103: 277–289, 2006 ISSN 1210-5759 A karyotype study on the pseudoscorpion families Geogarypidae, Garypinidae and Olpiidae (Arachnida: Pseudoscorpiones) 1,2 2 3 4 FRANTIŠEK ŠġÁHLAVSKÝ , JIěÍ KRÁL , MARK S. HARVEY and CHARLES R. HADDAD 1Department of Zoology, Faculty of Sciences, Charles University, Viniþná 7, CZ-128 44 Prague 2, Czech Republic; e-mail: [email protected] 2Laboratory of Arachnid Cytogenetics, Department of Genetics and Microbiology, Faculty of Sciences, Charles University, Viniþná 5, CZ-128 44 Prague 2, Czech Republic; e-mail: [email protected] 3Western Australian Museum, Locked Bag 49, Welshpool DC, Western Australia 6986, Australia; e-mail: [email protected] 4Department of Zoology and Entomology, University of the Free State, P.O. Box 339, Bloemfontein 9300, South Africa; e-mail: [email protected] Key words. Pseudoscorpiones, Geogarypidae, Garypinidae, Olpiidae, karyotype, sex chromosomes, meiosis, chiasma frequency Abstract. The karyotypes of pseudoscorpions of three families, Geogarypidae, Garypinidae and Olpiidae (Arachnida: Pseudoscorpi- ones), were studied for the first time. Three species of the genus Geogarypus from the family Geogarypidae and 10 species belonging to 8 genera from the family Olpiidae were studied. In the genus Geogarypus the diploid chromosome numbers of males range from 15 to 23. In the family Olpiidae the male chromosome numbers vary greatly, from 7 to 23. The male karyotype of single studied member of the family Garypinidae, Garypinus dimidiatus, is composed of 33 chromosomes. It is proposed that the karyotype evolution of the families Geogarypidae and Olpiidae was characterised by a substantial decrease of chromosome numbers. -

Cheilosia Praecox and C. Psilophthalma, Two Phytophagous Hoverflies Selected As Potential Biological Control Agents of Hawkweeds (Hieracium Spp.) in New Zealand

680 Session 8 abstracts Proceedings of the X International Symposium on Biological Control of Weeds 4-14 July 1999, Montana State University, Bozeman, Montana, USA Neal R. Spencer [ed.]. (2000) phytophagous insects, acting as physical and/or chemical barriers. However, during the evaluation of the foliage feeder (G. boliviana) as an agent for biocontrol of Tropical Soda Apple (Solanum viarum), it was found that the presence of trichomes is a requirement for the plant to be a suitable host. The tarsal claws of G. boliviana larvae are broadly joined to the tarsus and a hook arises from the external side, giving the claw a depressed “c” shape. In order to walk, the trichomes are grasped with the “c” shaped claws and the body is pulled forward. The TSA leaf surface studied under Environmental Scanning Electronic Microscope (ESEM) reveals the presence of five types of trichomes: simple trichomes, simple articulated trichomes, stellate trichomes, glandular trichomes type A, and glandu- lar trichomes type B. The response of neonate larvae to 20 species of Solanaceae plants was analyzed. In some species the lack or the presence of low densities of trichomes does not allow the insects to walk. The movements of the larvae are uncoordinated and even a light draft shakes them off the leaf surface (e.g. Solanum capsicoides). In other species the larvae can walk but they do not feed, probably due to the presence of deterrents, absence of phagostimulants or both (e.g. tomato). Finally, there are species where the high densi- ty of stellate trichomes form an intricate web that acts as a physical barrier that prevents or makes difficult for first instars to reach the leaf surface (e.g. -

Hoverflies Family: Syrphidae

Birmingham & Black Country SPECIES ATLAS SERIES Hoverflies Family: Syrphidae Andy Slater Produced by EcoRecord Introduction Hoverflies are members of the Syrphidae family in the very large insect order Diptera ('true flies'). There are around 283 species of hoverfly found in the British Isles, and 176 of these have been recorded in Birmingham and the Black Country. This atlas contains tetrad maps of all of the species recorded in our area based on records held on the EcoRecord database. The records cover the period up to the end of 2019. Myathropa florea Cover image: Chrysotoxum festivum All illustrations and photos by Andy Slater All maps contain Contains Ordnance Survey data © Crown Copyright and database right 2020 Hoverflies Hoverflies are amongst the most colourful and charismatic insects that you might spot in your garden. They truly can be considered the gardener’s fiend as not only are they important pollinators but the larva of many species also help to control aphids! Great places to spot hoverflies are in flowery meadows on flowers such as knapweed, buttercup, hogweed or yarrow or in gardens on plants such as Canadian goldenrod, hebe or buddleia. Quite a few species are instantly recognisable while the appearance of some other species might make you doubt that it is even a hoverfly… Mimicry Many hoverfly species are excellent mimics of bees and wasps, imitating not only their colouring, but also often their shape and behaviour. Sometimes they do this to fool the bees and wasps so they can enter their nests to lay their eggs. Most species however are probably trying to fool potential predators into thinking that they are a hazardous species with a sting or foul taste, even though they are in fact harmless and perfectly edible. -

Hoverfly (Diptera: Syrphidae) Richness and Abundance Vary with Forest Stand Heterogeneity: Preliminary Evidence from a Montane Beech Fir Forest

Eur. J. Entomol. 112(4): 755–769, 2015 doi: 10.14411/eje.2015.083 ISSN 1210-5759 (print), 1802-8829 (online) Hoverfly (Diptera: Syrphidae) richness and abundance vary with forest stand heterogeneity: Preliminary evidence from a montane beech fir forest LAURENT LARRIEU 1, 2, ALAIN CABANETTES 1 and JEAN-PIERRE SARTHOU 3, 4 1 INRA, UMR1201 DYNAFOR, Chemin de Borde Rouge, Auzeville Tolosane, CS 52627, F-31326 Castanet Tolosan Cedex, France; e-mails: [email protected]; [email protected] ² CNPF/ IDF, Antenne de Toulouse, 7 chemin de la Lacade, F-31320 Auzeville Tolosane, France 3 INRA, UMR 1248 AGIR, Chemin de Borde Rouge, Auzeville Tolosane, CS 52627, F-31326 Castanet Tolosan Cedex, France; e-mail: [email protected] 4 University of Toulouse, INP-ENSAT, Avenue de l’Agrobiopôle, F-31326 Castanet Tolosan, France Key words. Diptera, Syrphidae, Abies alba, deadwood, Fagus silvatica, functional diversity, tree-microhabitats, stand heterogeneity Abstract. Hoverflies (Diptera: Syrphidae) provide crucial ecological services and are increasingly used as bioindicators in environ- mental assessment studies. Information is available for a wide range of life history traits at the species level for most Syrphidae but little is recorded about the environmental requirements of forest hoverflies at the stand scale. The aim of this study was to explore whether the structural heterogeneity of a stand influences species richness or abundance of hoverflies in a montane beech-fir forest. We used the catches of Malaise traps set in 2004 and 2007 in three stands in the French Pyrenees, selected to represent a wide range of structural heterogeneity in terms of their vertical structure, tree diversity, deadwood and tree-microhabitats. -

Field Release of the Hoverfly Cheilosia Urbana (Diptera: Syrphidae)

USDA iiillllllllll United States Department of Field release of the hoverfly Agriculture Cheilosia urbana (Diptera: Marketing and Regulatory Syrphidae) for biological Programs control of invasive Pilosella species hawkweeds (Asteraceae) in the contiguous United States. Environmental Assessment, July 2019 Field release of the hoverfly Cheilosia urbana (Diptera: Syrphidae) for biological control of invasive Pilosella species hawkweeds (Asteraceae) in the contiguous United States. Environmental Assessment, July 2019 Agency Contact: Colin D. Stewart, Assistant Director Pests, Pathogens, and Biocontrol Permits Plant Protection and Quarantine Animal and Plant Health Inspection Service U.S. Department of Agriculture 4700 River Rd., Unit 133 Riverdale, MD 20737 Non-Discrimination Policy The U.S. Department of Agriculture (USDA) prohibits discrimination against its customers, employees, and applicants for employment on the bases of race, color, national origin, age, disability, sex, gender identity, religion, reprisal, and where applicable, political beliefs, marital status, familial or parental status, sexual orientation, or all or part of an individual's income is derived from any public assistance program, or protected genetic information in employment or in any program or activity conducted or funded by the Department. (Not all prohibited bases will apply to all programs and/or employment activities.) To File an Employment Complaint If you wish to file an employment complaint, you must contact your agency's EEO Counselor (PDF) within 45 days of the date of the alleged discriminatory act, event, or in the case of a personnel action. Additional information can be found online at http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_file.html. To File a Program Complaint If you wish to file a Civil Rights program complaint of discrimination, complete the USDA Program Discrimination Complaint Form (PDF), found online at http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, or at any USDA office, or call (866) 632-9992 to request the form.