Carte Hydrogeologique De Toulon (Var)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

LES VŒUX DE REGROUPEMENT DE COMMUNES Vœux

LES VŒUX DE REGROUPEMENT DE COMMUNES Vœux de regroupement : porte sur un support de poste choisi dans l’ensemble des communes comprises dans le regroupement. Les regroupements de communes correspondent généralement aux circonscriptions des inspecteurs. Regroupement de BRIGNOLES Regroupement de DRAGUIGNAN COTIGNAC BRIGNOLES CABASSE AIGUINES AMPUS SILLANS LA CASCADE LA CELLE CORRENS TOURVES DRAGUIGNAN TRANS EN PROVENCE BAUDUEN SALERNES LES SALLES/VERDON LORGUES MONTFORT S/ARGENS CARCES VILLECROZE AUPS LE THORONET ENTRECASTEAUX REGUSSE ARTIGNOSC/VERDON CAMPS LA SOURCE CABASSE TOURTOUR FLAYOSC ST-ANTONIN DU VAR LE VAL BRAS VINS SUR CARAMY Regroupement de ST RAPHAEL – FREJUS (écoles ventilées sur deux circonscriptions) FREJUS SAINT RAPHAEL Regroupement de CUERS BELGENTIER COLLOBRIERES MEOUNES Regroupement de HYERES LA FARLEDE PIERREFEU du VAR BORMES-LES-MIMOSAS HYERES SOLLIES VILLE CUERS LA LONDE DES MAURES SOLLIES TOUCAS SOLLIES PONT Regroupement de LA SEYNE Regroupement de LA GARDE ( écoles ventilées sur deux circonscriptions ) CARQUEIRANNE LA GARDE LE PRADET LA CRAU LA SEYNE SAINT MANDRIER Regroupement de SIX FOURS SIX-FOURS-LES PLAGES OLLIOULES Regroupement de GAREOULT Regroupement LE MUY BESSE/ISSOLE CARNOULES FLASSANS/ISSOLE LES ARCS LE MUY GAREOULT FORCALQUEIRET LA ROQUEBRUSSANE LES MAYONS LE LUC GONFARON MAZAUGUES SAINTE ANASTASIE TARADEAU VIDAUBAN NEOULES NANS LES PINS SAINT ZACHARIE LE CANNET DES MAURE PIGNANS PLAN D’AUPS ROCBARON PUGET VILLE Regroupement de STE MAXIME Regroupement de ST MAXIMIN CAVALAIRE/MER COGOLIN LA CROIX VALMER -

Mise En Page 1

Les élus du Conseil départemental du Var Le Bourguet Châteauvieux Aiguines Trigance Brenon La Martre Les Salles-sur Verdon La Bastide Bargème Bauduen La Roque- Esclapon Vinon-sur Baudinard Comps-sur Mons Verdon sur-Verdon Artuby Artignosc sur-Verdon 11 Saint-Julien le-Montagnier Moissac- Régusse Bellevue Vérignon Seillans Callian Ginasservis 4 Montferrat Fayence Bargemon Montmeyan Montauroux La Verdière Tourrettes Aups Ampus Châteaudouble Tanneron Claviers Rians Esparron Tavernes Fox-Amphoux Tourtour Callas Varages Figanières Saint-Paul Saint- Sillans en-Forêt Artigues Martin- la-Cascade Villecroze 3 de-Pallières Barjols Bagnols- Les Adrets Salernes FLAYOSC en-Forêt Pontevès DRAGUIGNAN Brue- Cotignac Saint- 13 Auriac Antonin Trans La Motte Pourrières Châteauvert Entrecasteaux Seillons Lorgues 14 Puget- Montfort Le Muy Ollières Correns Carcès sur-Argens Taradeau Les Arcs 5 Bras SAINT-MAXIMIN Le Thoronet ROQUEBRUNE- SAINT- Pourcieux SUR-ARGENS FRÉJUS RAPHAËL Le Val Vins 23 Cabasse Le Cannet- VIDAUBAN Tourves 1 des-Maures BRIGNOLES LE LUC Flassans Saint- Rougiers La Celle Zacharie Camps-la-Source 15 Plan-de Nans 9 la-Tour les-Pins Besse-sur Mazaugues Sainte- SAINTE- GARÉOULT Issole Anastasie Gonfaron La Garde- MAXIME Forcalqueiret Plan-d'Aups La Roquebrussanne Freinet Pignans Les Mayons Rocbaron Carnoules Riboux Signes 7 Grimaud Néoules Puget-Ville Saint-Tropez Méounes Cogolin Gassin 12 Cuers Belgentier Collobrières La Môle Ramatuelle Le Castellet Pierrefeu La Croix- Solliès-Toucas18 Valmer Cavalaire La Cadière Le Beausset SOLLIÈS- PONT SAINT-CYR Evenos Le Revest Solliès-Ville Bormes- Le Lavandou La Farlède 2 Le Rayol-Canadel les-Mimosas 10 La Valette TOULON LA CRAU La Londe- Bandol OLLIOULES les-Maures 6 HYÈRES Les cantons toulonnais Sanary LA GARDE 16 Le Pradet 8 LA SEYNE Carqueiranne 21 Ile du Levant Les Embiez Six-Fours Saint-Mandrier 17 Port-Cros Porquerolles 20 19 22 Direction de la communication - Pôle création graphique - Pôle numérqiue - Pôle imprimerie 08-2021 graphique - Pôle numérqiue de la communication - Pôle création Direction. -

Informations COVID-19

Informations COVID-19 Guide pratique Vivre le confinement au Castellet – Version 1 (27/04/2020) Mairie du Castellet [email protected] Le Castellet – Guide pratique COVID-19 Ce guide pratique regroupe l’ensemble des renseignements qui pourraient vous être utiles pendant cette période de confinement : services publics et commerces essentiels. Mot du Maire Castellans, Castellanes, mes amis, après ce premier mois de confinement je veux tout d’abord vous remercier de « jouer le jeu » car grâce à vous, par votre confinement efficace, nous sommes en grande partie épargnés. Encore quelques semaines difficiles, mais il faut tenir le coup et nous nous en sortirons !! Le côté plus que positif de cette pandémie s’est révélé être la solidarité, une solidarité merveilleuse de bénévoles qui aident depuis le début du confinement pour les courses, tenir compagnie par téléphone, confectionner des masques etc.... N’hésitez pas à nous appeler, la mairie est à votre service et moi-même, je suis toujours disponible sur mon portable. Merci et bon courage, le bout du tunnel n’est pas loin. Nicole Boizis Page 1 sur 11 Le Castellet – Guide pratique COVID-19 Page 2 sur 11 Le Castellet – Guide pratique COVID-19 Mesures nationales En application de l’état d’urgence sanitaire, jusqu’au 11 mai, les déplacements sont interdits sauf pour certains motifs dérogatoires et uniquement à condition d'être munis l’attestation officielle Les informations officielles sont disponibles sur : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus Arrêtés préfectoraux -commerces et -

Zones-De-Remplacement-Intra-.Pdf

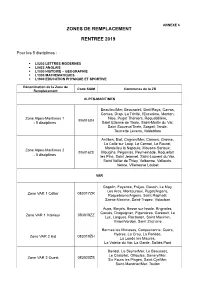

ANNEXE 6 ZONES DE REMPLACEMENT RENTREE 2019 Pour les 5 disciplines : . L0202 LETTRES MODERNES . L0422 ANGLAIS . L1000 HISTOIRE – GEOGRAPHIE . L1300 MATHEMATIQUES . L1900 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Dénomination de la Zone de Code SIAM Communes de la ZR Remplacement ALPES-MARITIMES Beaulieu/Mer, Beausoleil, Breil/Roya, Carros, Contes, Drap, La Trinité, l’Escarène, Menton, Zone Alpes-Maritimes 1 Nice, Puget Théniers, Roquebillière, 006015ZH - 5 disciplines Saint Etienne de Tinée, Saint-Martin du Var, Saint Sauveur/Tinée, Sospel, Tende, Tourrette Levens, Valdeblore Antibes, Biot, Cagnes/Mer, Cannes, Grasse, La Colle sur Loup, Le Cannet, Le Rouret, Mandelieu la Napoule, Mouans-Sartoux, Zone Alpes-Maritimes 2 006016ZS Mougins, Pégomas, Peymeinade, Roquefort - 5 disciplines les Pins, Saint Jeannet, Saint-Laurent du Var, Saint Vallier de Thiey, Valbonne, Vallauris, Vence, Villeneuve Loubet VAR Cogolin, Fayence, Fréjus, Gassin, Le Muy, Les Arcs, Montauroux, Puget/Argens, Zone VAR 1 Côtier 083017ZR Roquebrune/Argens, Saint Raphaël, Sainte Maxime, Saint-Tropez, Vidauban Aups, Barjols, Besse sur Issole, Brignoles, Carcès, Draguignan, Figanières, Garéoult, Le Zone VAR 1 Intérieur 083018ZZ Luc, Lorgues, Rocbaron, Saint Maximin, Vinon/Verdon, Saint Zacharie Bormes les Mimosas, Carqueiranne, Cuers, Hyères, La Crau, La Farlède, Zone VAR 2 Est 083019ZH La Londe les Maures, La Valette du Var, La Garde, Solliès Pont Bandol, La Seyne/Mer, Le Beausset, Le Castellet, Ollioules, Sanary/Mer, Zone VAR 2 Ouest 083020ZS Six Fours les Plages, Saint Cyr/Mer, Saint-Mandrier/Mer, -

7.2.1 Une Forte Artificialisation Des Sols

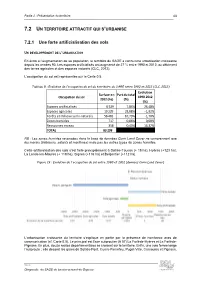

Partie 2 : Présentation du territoire 43 7.2 UN TERRITOIRE ATTRACTIF QUI S’URBANISE 7.2.1 Une forte artificialisation des sols UN DEVELOPPEMENT DE L’URBANISATION En écho à l’augmentation de sa population, le territoire du SAGE a connu une urbanisation croissante depuis les années 90. Les espaces artificialisés ont augmenté de 27 % entre 1990 et 2012, au détriment des terres agricoles et des espaces naturels (CLC, 2012). L’occupation du sol est représentée sur la Carte 0.5. Tableau 8 : Evolution de l’occupation du sol du territoire du SAGE entre 1990 et 2012 (CLC, 2012) Evolution Surface en Part du total Occupation du sol 1990-2012 2012 (ha) (%) (%) Espaces artificialisés 6 529 7,84% 26,48% Espaces agricoles 19 229 23,08% -1,92% Forêts et milieux semi-naturels 56 465 67,79% -1,70% Zones humides 717 0,86% 0,00% Ressources en eau 358 0,43% 13,37% TOTAL 83 298 NB : Les zones humides recensées dans la base de données Corin Land Cover ne comprennent que les marais (intérieurs, salants et maritimes) mais pas les autres types de zones humides. Cette artificialisation des sols s’est faite principalement à Solliès-Toucas (+ 18 ha), Hyères (+123 ha), La Londe-les-Maures (+ 119 ha), Signes (+116 ha) et Belgentier (+112 ha). Figure 19 : Evolution de l'occupation du sol entre 1990 et 2012 (données Corin Land Cover) L’urbanisation croissante du territoire s’explique en partie par la présence de nombreux axes de communication (cf. Carte 0.5). Le principal est l’axe autoroutier (A 57) La Farlède-Hyères et La Farlède- Pignans. -

8810-Fevrier-2017 Mise En Page 1 15/02/2017 13:21 Page1

8810-Fevrier-2017_Mise en page 1 15/02/2017 13:21 Page1 Informationstarifaires Guideho raire TARIFS TARIFS BILLETS àl’unité 10voyages Zone1: Var et communes limitrophes 3€* 21 € Zone2: zone 1 + Cannes, Grasse et Gardanne 4€ 28 € Zone3: zone 2 + Aix-en-Provence et Marseille 6€ 42 € Zone4: zone 3 + aéroport de Nice 20 € 140 € Les billets 10 voyages ne sont pas nominatifs et sont utilisables par plusieurs personnes. La correspondance est gratuite dans un délai de 90 minutes après la montée dans le premier autocar. (non valable pour un trajet retour). * Tarif également applicable au Transport à la Demande (TAD). Billet aller-retour dans la journée Var et communes limitrophes = 5 € 8810 NOUVEAU Non vendu dans les cars. ABONNEMENTS TARIFS TARIFS Collobrières Mensuels Annuels Toulon PASS'VARZone1 48 € 480 € PASS'LIBZone2 70 € 700 € PASS'3DZone3 100 € 1000 € PASS'Etudes-Zone4 € € Jeunes de moins de 26 ans 24 240 PASS'Jeune-Zone4(HorsTAD) 120 € Écoliers, collégiens et lycéens ayants droit 3 03 80 Tél.09 70 8 Les abonnements des actifs peuvent être pris en charge à 50 % par les employeurs. Soyezprévoyants Pointsdevente Extraits du règlement départemental des transports disponible sur le site www.varlib.fr GaresRoutières Transporteurs Enfants Les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte en possession ÀToulon: AuLavandou: SociétéBREMOND SociétéLesLignesduVar d’un titre de transport, voyagent gratuitement (sous présentation d’une pièce d’identité justifiant la date de naissance). -

LE VAR INFORMATION N° 4749 20 Vendredi 13 Octobre 2017 041017-603 LABORATOIRE SAULNIER BERNARD : FAYENCE QUA

TRIBUNAL FREJUS AUTORISATION ADMINISTRATIVE 041017-603 OKKO-OUTDOOR SARL : LA MOLE 22 RUE DU VOL DE NUIT PARC D’ACTIVITES ST 041017-603 COMMUNE DE COGOLIN EXUPERY Objet : droit de préemption des baux commerciaux et fonds artisanaux et de commerce par ... 061017-510 HARCOMBE : RAMATUELLE ROUTE DE TAHITI VILLA LA MARJOLAINE 041017-603 COMMUNE DE COGOLIN 061017-510 HOME GARDEN SERVICES : GRIMAUD Z.A. DU GRAND PONT LES BOXES DU GRAND PONT Objet : droit de préemption des baux commerciaux et fonds artisanaux et de commerce par ... 061017-510 IBBI : GASSIN LOT. SINOPOLIS N° 1 RD 98, QUA. DE MALLERIBES 061017-510 LM PUB : FREJUS 713 AV. DE PROVENCE CESSION DE FONDS DE COMMERCE / ACTIVITÉ 061017-510 MARBRAZUR : ROQUEBRUNE/ARGENS 75 AV. PAUL CEZANNE TRIBUNAL DRAGUIGNAN 061017-510 ODIGE : ST RAPHAEL 31 AV. GENERAL LECLERC 041017-603 L’ESPERLUETTE : ESPARRON ROUTE DE GINASSERVIS, CAVE COOPERATIVE TRIBUNAL TOULON Montant : 25000.00 Eur. - un fonds de commerce de fabrication et vente de bieres artisan... 041017-603 ANCALO : HYERES 562 CH. DE LA PORTE ST JEAN 061017-510 GLU DU PEY DE GALLIN : BRIGNOLES QUA. DU PIN 041017-603 AVICE : LE BEAUSSET 106 CH. NO 131 DES PLATRIERES Montant : 10190.00 Eur. - un fonds de commerce de negoce import/export, vente et achat ... 041017-603 ECF TECHNOLOGIES : SANARY/MER 238 ALLEE DES FIGUIERS 061017-510 SARL GLU DE PROVENCE : BRIGNOLES LE PEY DE GALLIN 041017-603 TAXI MASSAROTTO : LA CRAU 1939 AV. DE TOULON Montant : 29810.00 Eur. - un fonds de commerce d’achat vente de tous articles et 061017-510 ADG BATIMENT : TOULON 40 IMP. -

A 57 Provence

PROVENCE A 57 Tube Tube ouest Tube Tube est Tunnel Tunnel de Toulon - ouest ouest :19 sept 2002 A 50 - est est :19 mars 2014 A 52 AIX EN PCE MARSEILLE LA SEYNE S/ MER TOULON-CENTRE TOULON-OUEST TOULON-Portes TL Par Tunnel 17 Ech17 Ech17 Toulon Ech17 Ech17 Toulon c Voie Express Express Voie N97bis :25 déc 1964 MILLYFONTAINEBLEAULYONA LA6 AFORÊT 6 MONTARGISAUXERRELYON Elargissement 2*3 voies :1991 A 50 CE A 52 AIX EN P 1 - - Centre / Ech2 La Palasse MARSEILLE Centre Centre / Ech2La Palasse T Ech1 Benoit Malon S TOULON-S JEAN DU VAR Mise aux Mise aux normes autoroutières 1867 :(A 54) Renommée Renommée en C52 : 1969 ? puis 57 A : 1982 LA SEYNE / MER 1991 Ech17 Toulon TOULON-CAP BRUN TOULON-OUEST TOULON-CENTRE Par Tunnel Sortie Obligatoire 17 4,3m c - Centre A 57 - A 8 NICE / Ech3 Le Tombadou Ech2La Ech2La Palasse / Ech3 Le Tombadou Ech2La Ech2La Palasse / Ech3 Le Tombadou A 570 HYERES Ech2La Palasse Ech3 / Le Tombadou Voie Expess Voie Expess N97 bis 31 déc :1964 LA VALETTE DU VAR 2 Chaussée sud 6 :nov 2013 Elargissement Elargissement 3 voies Elargissement Elargissement 3 voies -CENTRE Chausse Nord 2024 : LA GARDE LE PRADET TOULON-EST LA GARDE-STE MARGUERITE TOULON-LA PALASSE c A 57 A 8 NICE A 570 HYERES LA VALETTE-LA COUPIANE 3 TOULON-EST Reprise concession par Vinci (plan relance pour tunnel et élargissement) : aout 2016 LA GARDE-CENTRE Ech3 Le Tombadou / Ech4 Fourches Les A 57 TOULON-EST LA VALETTE-CENTRE STE MUSSE Elargissement provisoire à 3 voies TOULON-CENTRE LA VALETTE-CENTRE 3 Chausse Sud 5 mai :2017 STE MUSSE c -

Activité 4: L'eau Dans Le Var LA REPPE

Activité 4: L’eau dans le Var Les principaux cours d’eau de la région PACA LA REPPE Fleuve côtier de 15 Km de long, il prend sa source au pied du rocher de l’Aigle, en réalité de l’Aigue nom provençal de l’eau, sous la barre des Aiguiers, à 450 m d’altitude. Après la traversée de la plaine du Beausset, il reçoit, rive gauche, deux affluents, le ruisseau de la Berenguière et le ruisseau de Cimaï lui-même alimenté par la rivière souterraine de la Foux de Sainte Anne. La Reppe traverse ensuite les massifs calcaires du Nord d’Ollioules qualifiés de « Vaux d’angoisse » par Victor Hugo. C’est à la limite des communes d’Evenos et d’Ollioules que la Reppe reçoit rive gauche, son terrible affluent le Destel, Desteu en provençal signifie ravin. Il poursuit son cours dans la plaine, reçoit en rive droite la source de Marc puis va bénéficier en rive gauche de son dernier mais généreux affluent la Bonnefont (Bonne - fontaine 1200 litres/minutes). Notre fleuve côtier va finalement se jeter dans la mer Méditerranée après avoir traversé le territoire des 5 communes: le Beausset, Evenos, Ollioules, Six-Fours et Sanary. Source : http://lapalettedecouleurs.over-blog.com/article-la-reppe-115670246.html Les eaux souterraines dans le Var Les différentes zones du Var n'ont pas le même potentiel aquifère. On appelle « aquifère » une formation géologique contenant de façon temporaire ou permanente de l'eau. Elle est constituée de roches perméables et capable de la restituer naturellement et/ou par exploitation. -

Saint Cyr Sur Mer Mer Sur Cyr Saint 83270

www.saintcyrsurmer.com MAP/STATDPLAN PLAN SUR MER SUR SAINT CYR CYR SAINT OFFICE DE TOURISME PLACE DE L’APPEL DU 18 JUIN LES LECQUES 83270 SAINT CYR SUR MER Tel : +33 (0)4 94 26 73 73 [email protected] IM083160008 Retrouvez-nous partout où vous allez ! www.saintcyrsurmer.com L’OFFICE DE TOURISME À VOTRE SERVICE TOUTE L’ANNÉE ! OUR YEAR-ROUND SERVICE / UNSERE DIENSTE DAS GANZE JAHR Accueil et conseil en séjour en : Anglais /Allemand / Italien / Espagnol Reception and advice on your visit in English / German / Italian / Spanish Begrüßung und Beratung auf Englisch / Deutsch / Italienisch / Spanisch Billetterie spectacles et loisirs Ticket office for entertainment and leisure activities Kartenverkauf für Veranstaltungen und Freizeitaktivitäten Consultation internet, accès Wifi Use of internet, WiFi access Internet- und WLAN-Zugang Espace boutique Shop area Shop Conception & impression : SIRA - 04 94 74 00 09 & impression Conception INDEX DES RUES AQUALAND LE CENTRE D’ART SÉBASTIEN LES MARCHÉS DE SAINT CYR LA STATUE DE LA LIBERTÉ LE VIGNOBLE STREET INDEX / STRASSENINDEX Assez des après-midi plage ? Besoin Ancienne usine à câpres convertie en En Provence, le marché est une tradition et un AOP BANDOL d’occuper les enfants le temps d’un Centre d’Art Contemporain, le bâtiment lieu de vie incontournable ! Couleurs, odeurs, Vous ne pourrez pas venir à Saint-Cyr-sur- sourires et accents assurent l’ambiance et week-end ou d’une journée de vacances ? accueille depuis 1993 les oeuvres du Mer sans remarquer une des curiosités « Le territoire de l’AOP Bandol le dépaysement. Sur le marché paysan, les Aqualand vous propose de nombreuses peintre-sculpteur Sébastien (1909- de la commune, la Statue de la Liberté ! s’étend sur huit communes ; producteurs locaux vous proposent des Bandol, la Cadière d’Azur, Saint- activités adaptées aux envies des petits et 1990). -

TERRITOIRES Et CENTRES DE SOLIDARITE

TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE et CENTRES DE SOLIDARITÉ Liste des centres de solidarité du conseil départemental Il est tout à fait conseillé aux chefs d’établissement de se mettre en lien avec les travailleurs sociaux de leur secteur dans le cadre de la prévention des situations d'enfants en risque de danger. En effet, les Assistantes sociales de secteur sont à même de coopérer dans la mesure où elles suivent un grand nombre de familles. TERRITOIRES D’ACTION CENTRES DE SOLIDARITE COMMUNES CONCERNEES SOCIALE LA SEYNE Centre Hermès 04 83 95 37 90 LA SEYNE SUR MER LA SEYNE – ST MANDRIER ST MANDRIER Mairie 04 94 11 51 60 ST MANDRIER les lundis et vendredis Cantons 1, 2, 3 Lazare Carnot 04 83 95 00 00 Canton 4, 5, 6 et 7 04 83 05 23 67 TOULON TOULON Canton 8 04 83 95 61 00 Canton 9 Ste Musse 04 83 16 67 15 HYERES 04 83 95 55 80 HYERES BORMES LES MIMOSAS 04 83 95 41 90 BORMES, LE LAVANDOU, LA LONDE CUERS 04 83 95 53 90 CUERS, COLLOBRIERES, PIERREFEU LA CRAU 04 83 95 56 20 LA CRAU, CARQUEIRANNE, LE PRADET VAL GAPEAU ILES D’OR LA GARDE 04 83 95 56 50 LA GARDE LA VALETTE 04 83 95 56 90 LA VALETTE, LE REVEST LES EAUX LA FARLEDE, BELGENTIER, SOLLIES-PONT SOLLIES-SOLLIES-PONT 04 83 95 46 00 SOLLIES-TOUCAS, SOLLIES-VILLE SIX-FOURS 04 83 95 41 00 SIX-FOURS Matin 04 94 10 25 75 SANARY SANARY Après-Midi 04 83 95 27 50 LITTORAL SUD STE BAUME OLLIOULES 04 83 95 58 50 OLLIOULES EVENOS, LA CADIERE, SIGNES, LE BEAUSSET, LE BEAUSSET 04 83 95 57 30 LE CASTELLET, RIBOUX BANDOL 04.83.95.52.70 BANDOL, ST CYR SUR MER BESSE, CABASSE, CARNOULES, FLASSANS, CŒUR DU -

La Tête De Cade PR® 4H00 8Km

Rando fiche® La Tête de Cade PR® 4H00 8km Partir à la découverte de l’Espace Naturel Sensible des Quatre Frères et sa maison de la nature où les traditions et les anciens métiers de la colline reprennent vie. © Commune Le Beausset Vue sur le village Le Beausset Itinéraire conforme aux normes de qualité FFRandonnée ® 526 m Code de balisage PR SITUATION FFRandonnée Prendre la DN8, la Maison des 4 Frères se situe à environ 9 km Bonne direction du village Le Beausset. Prendre 256 m le chemin de Signes à Ollioules Dénivelée positive : Changement 83330 Le Beausset jusqu’au n° 270 m de direction 2466 Mauvaise direction déposées marques © PARKING © Commune Le Beausset © Commune Le Beausset situé vers la Maison des Quatre Four à cade Four à chaux Frères Lat : 43°14’05.5’’ – long 05°48’48.2’’ UTM : 31T 0728458 - 4790694 À DÉCOUVRIR EN CHEMIN BALISAGE PATRIMOINE Suivre le balisage rose • La Maison des Quatre Frères MAISON DES 4 FRÈRES • Four à cade • Four à chaux i Nichée au cœur d’un milieu naturel, la l’alouette lulu, le liseron laineux… Des • Aven • Communauté d’Agglomération Sud Sainte Baume : Maison de la nature des Quatre Frères est vestiges d’activités artisanales tradition- 0494982660, [email protected], www. spécialisée dans la sensibilisation à l’en- nelles longent les chemins : four à chaux, provence- sud- sainte- baume.com. À DÉCOUVRIR EN RÉGION • Conseil Départemental du Var- environnement : vironnement. Elle se trouve entre Signes four à cade, bergerie…à découvrir au gré 0422790195. et Le Beausset. En bordure de forêt, cette des promenades.