7.2.1 Une Forte Artificialisation Des Sols

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

LES VŒUX DE REGROUPEMENT DE COMMUNES Vœux

LES VŒUX DE REGROUPEMENT DE COMMUNES Vœux de regroupement : porte sur un support de poste choisi dans l’ensemble des communes comprises dans le regroupement. Les regroupements de communes correspondent généralement aux circonscriptions des inspecteurs. Regroupement de BRIGNOLES Regroupement de DRAGUIGNAN COTIGNAC BRIGNOLES CABASSE AIGUINES AMPUS SILLANS LA CASCADE LA CELLE CORRENS TOURVES DRAGUIGNAN TRANS EN PROVENCE BAUDUEN SALERNES LES SALLES/VERDON LORGUES MONTFORT S/ARGENS CARCES VILLECROZE AUPS LE THORONET ENTRECASTEAUX REGUSSE ARTIGNOSC/VERDON CAMPS LA SOURCE CABASSE TOURTOUR FLAYOSC ST-ANTONIN DU VAR LE VAL BRAS VINS SUR CARAMY Regroupement de ST RAPHAEL – FREJUS (écoles ventilées sur deux circonscriptions) FREJUS SAINT RAPHAEL Regroupement de CUERS BELGENTIER COLLOBRIERES MEOUNES Regroupement de HYERES LA FARLEDE PIERREFEU du VAR BORMES-LES-MIMOSAS HYERES SOLLIES VILLE CUERS LA LONDE DES MAURES SOLLIES TOUCAS SOLLIES PONT Regroupement de LA SEYNE Regroupement de LA GARDE ( écoles ventilées sur deux circonscriptions ) CARQUEIRANNE LA GARDE LE PRADET LA CRAU LA SEYNE SAINT MANDRIER Regroupement de SIX FOURS SIX-FOURS-LES PLAGES OLLIOULES Regroupement de GAREOULT Regroupement LE MUY BESSE/ISSOLE CARNOULES FLASSANS/ISSOLE LES ARCS LE MUY GAREOULT FORCALQUEIRET LA ROQUEBRUSSANE LES MAYONS LE LUC GONFARON MAZAUGUES SAINTE ANASTASIE TARADEAU VIDAUBAN NEOULES NANS LES PINS SAINT ZACHARIE LE CANNET DES MAURE PIGNANS PLAN D’AUPS ROCBARON PUGET VILLE Regroupement de STE MAXIME Regroupement de ST MAXIMIN CAVALAIRE/MER COGOLIN LA CROIX VALMER -

8810-Fevrier-2017 Mise En Page 1 15/02/2017 13:21 Page1

8810-Fevrier-2017_Mise en page 1 15/02/2017 13:21 Page1 Informationstarifaires Guideho raire TARIFS TARIFS BILLETS àl’unité 10voyages Zone1: Var et communes limitrophes 3€* 21 € Zone2: zone 1 + Cannes, Grasse et Gardanne 4€ 28 € Zone3: zone 2 + Aix-en-Provence et Marseille 6€ 42 € Zone4: zone 3 + aéroport de Nice 20 € 140 € Les billets 10 voyages ne sont pas nominatifs et sont utilisables par plusieurs personnes. La correspondance est gratuite dans un délai de 90 minutes après la montée dans le premier autocar. (non valable pour un trajet retour). * Tarif également applicable au Transport à la Demande (TAD). Billet aller-retour dans la journée Var et communes limitrophes = 5 € 8810 NOUVEAU Non vendu dans les cars. ABONNEMENTS TARIFS TARIFS Collobrières Mensuels Annuels Toulon PASS'VARZone1 48 € 480 € PASS'LIBZone2 70 € 700 € PASS'3DZone3 100 € 1000 € PASS'Etudes-Zone4 € € Jeunes de moins de 26 ans 24 240 PASS'Jeune-Zone4(HorsTAD) 120 € Écoliers, collégiens et lycéens ayants droit 3 03 80 Tél.09 70 8 Les abonnements des actifs peuvent être pris en charge à 50 % par les employeurs. Soyezprévoyants Pointsdevente Extraits du règlement départemental des transports disponible sur le site www.varlib.fr GaresRoutières Transporteurs Enfants Les enfants de moins de 3 ans accompagnés d’un adulte en possession ÀToulon: AuLavandou: SociétéBREMOND SociétéLesLignesduVar d’un titre de transport, voyagent gratuitement (sous présentation d’une pièce d’identité justifiant la date de naissance). -

LE VAR INFORMATION N° 4749 20 Vendredi 13 Octobre 2017 041017-603 LABORATOIRE SAULNIER BERNARD : FAYENCE QUA

TRIBUNAL FREJUS AUTORISATION ADMINISTRATIVE 041017-603 OKKO-OUTDOOR SARL : LA MOLE 22 RUE DU VOL DE NUIT PARC D’ACTIVITES ST 041017-603 COMMUNE DE COGOLIN EXUPERY Objet : droit de préemption des baux commerciaux et fonds artisanaux et de commerce par ... 061017-510 HARCOMBE : RAMATUELLE ROUTE DE TAHITI VILLA LA MARJOLAINE 041017-603 COMMUNE DE COGOLIN 061017-510 HOME GARDEN SERVICES : GRIMAUD Z.A. DU GRAND PONT LES BOXES DU GRAND PONT Objet : droit de préemption des baux commerciaux et fonds artisanaux et de commerce par ... 061017-510 IBBI : GASSIN LOT. SINOPOLIS N° 1 RD 98, QUA. DE MALLERIBES 061017-510 LM PUB : FREJUS 713 AV. DE PROVENCE CESSION DE FONDS DE COMMERCE / ACTIVITÉ 061017-510 MARBRAZUR : ROQUEBRUNE/ARGENS 75 AV. PAUL CEZANNE TRIBUNAL DRAGUIGNAN 061017-510 ODIGE : ST RAPHAEL 31 AV. GENERAL LECLERC 041017-603 L’ESPERLUETTE : ESPARRON ROUTE DE GINASSERVIS, CAVE COOPERATIVE TRIBUNAL TOULON Montant : 25000.00 Eur. - un fonds de commerce de fabrication et vente de bieres artisan... 041017-603 ANCALO : HYERES 562 CH. DE LA PORTE ST JEAN 061017-510 GLU DU PEY DE GALLIN : BRIGNOLES QUA. DU PIN 041017-603 AVICE : LE BEAUSSET 106 CH. NO 131 DES PLATRIERES Montant : 10190.00 Eur. - un fonds de commerce de negoce import/export, vente et achat ... 041017-603 ECF TECHNOLOGIES : SANARY/MER 238 ALLEE DES FIGUIERS 061017-510 SARL GLU DE PROVENCE : BRIGNOLES LE PEY DE GALLIN 041017-603 TAXI MASSAROTTO : LA CRAU 1939 AV. DE TOULON Montant : 29810.00 Eur. - un fonds de commerce d’achat vente de tous articles et 061017-510 ADG BATIMENT : TOULON 40 IMP. -

A 57 Provence

PROVENCE A 57 Tube Tube ouest Tube Tube est Tunnel Tunnel de Toulon - ouest ouest :19 sept 2002 A 50 - est est :19 mars 2014 A 52 AIX EN PCE MARSEILLE LA SEYNE S/ MER TOULON-CENTRE TOULON-OUEST TOULON-Portes TL Par Tunnel 17 Ech17 Ech17 Toulon Ech17 Ech17 Toulon c Voie Express Express Voie N97bis :25 déc 1964 MILLYFONTAINEBLEAULYONA LA6 AFORÊT 6 MONTARGISAUXERRELYON Elargissement 2*3 voies :1991 A 50 CE A 52 AIX EN P 1 - - Centre / Ech2 La Palasse MARSEILLE Centre Centre / Ech2La Palasse T Ech1 Benoit Malon S TOULON-S JEAN DU VAR Mise aux Mise aux normes autoroutières 1867 :(A 54) Renommée Renommée en C52 : 1969 ? puis 57 A : 1982 LA SEYNE / MER 1991 Ech17 Toulon TOULON-CAP BRUN TOULON-OUEST TOULON-CENTRE Par Tunnel Sortie Obligatoire 17 4,3m c - Centre A 57 - A 8 NICE / Ech3 Le Tombadou Ech2La Ech2La Palasse / Ech3 Le Tombadou Ech2La Ech2La Palasse / Ech3 Le Tombadou A 570 HYERES Ech2La Palasse Ech3 / Le Tombadou Voie Expess Voie Expess N97 bis 31 déc :1964 LA VALETTE DU VAR 2 Chaussée sud 6 :nov 2013 Elargissement Elargissement 3 voies Elargissement Elargissement 3 voies -CENTRE Chausse Nord 2024 : LA GARDE LE PRADET TOULON-EST LA GARDE-STE MARGUERITE TOULON-LA PALASSE c A 57 A 8 NICE A 570 HYERES LA VALETTE-LA COUPIANE 3 TOULON-EST Reprise concession par Vinci (plan relance pour tunnel et élargissement) : aout 2016 LA GARDE-CENTRE Ech3 Le Tombadou / Ech4 Fourches Les A 57 TOULON-EST LA VALETTE-CENTRE STE MUSSE Elargissement provisoire à 3 voies TOULON-CENTRE LA VALETTE-CENTRE 3 Chausse Sud 5 mai :2017 STE MUSSE c -

TERRITOIRES Et CENTRES DE SOLIDARITE

TERRITOIRES D’ACTION SOCIALE et CENTRES DE SOLIDARITÉ Liste des centres de solidarité du conseil départemental Il est tout à fait conseillé aux chefs d’établissement de se mettre en lien avec les travailleurs sociaux de leur secteur dans le cadre de la prévention des situations d'enfants en risque de danger. En effet, les Assistantes sociales de secteur sont à même de coopérer dans la mesure où elles suivent un grand nombre de familles. TERRITOIRES D’ACTION CENTRES DE SOLIDARITE COMMUNES CONCERNEES SOCIALE LA SEYNE Centre Hermès 04 83 95 37 90 LA SEYNE SUR MER LA SEYNE – ST MANDRIER ST MANDRIER Mairie 04 94 11 51 60 ST MANDRIER les lundis et vendredis Cantons 1, 2, 3 Lazare Carnot 04 83 95 00 00 Canton 4, 5, 6 et 7 04 83 05 23 67 TOULON TOULON Canton 8 04 83 95 61 00 Canton 9 Ste Musse 04 83 16 67 15 HYERES 04 83 95 55 80 HYERES BORMES LES MIMOSAS 04 83 95 41 90 BORMES, LE LAVANDOU, LA LONDE CUERS 04 83 95 53 90 CUERS, COLLOBRIERES, PIERREFEU LA CRAU 04 83 95 56 20 LA CRAU, CARQUEIRANNE, LE PRADET VAL GAPEAU ILES D’OR LA GARDE 04 83 95 56 50 LA GARDE LA VALETTE 04 83 95 56 90 LA VALETTE, LE REVEST LES EAUX LA FARLEDE, BELGENTIER, SOLLIES-PONT SOLLIES-SOLLIES-PONT 04 83 95 46 00 SOLLIES-TOUCAS, SOLLIES-VILLE SIX-FOURS 04 83 95 41 00 SIX-FOURS Matin 04 94 10 25 75 SANARY SANARY Après-Midi 04 83 95 27 50 LITTORAL SUD STE BAUME OLLIOULES 04 83 95 58 50 OLLIOULES EVENOS, LA CADIERE, SIGNES, LE BEAUSSET, LE BEAUSSET 04 83 95 57 30 LE CASTELLET, RIBOUX BANDOL 04.83.95.52.70 BANDOL, ST CYR SUR MER BESSE, CABASSE, CARNOULES, FLASSANS, CŒUR DU -

Tableau Mouvement Var Final Publication

LISTE DES POSTES VACANTS ET SUSCEPTIBLES D'ETRE VACANTS DU VAR A LA RENTREE 2021 N° de ETABLISSEMENT VILLE QUOTITE V / SV motif de la vacances PROFIL DU POSTE TITULAIRE poste 100 SAINTE BERNADETTE LE PRADET 27 SV MUTATION RINGOTTE Anne-Sophie 101 SAINTE BERNADETTE LE PRADET 27 SV MUTATION BERGERAS Clotilde 102 SAINTE BERNADETTE LE PRADET 13,5 SV MUTATION RA SANTINI Corinne DECHARGE 103 SAINTE BERNADETTE LE PRADET 13,5 V DIRECTION 104 FENELON TOULON 13,5 SV MUTATION RA SANTINI Corinne 105 DON BOSCO ST CYR SUR MER 6,75 V 106 STE THÉRESE LA SEYNE SUR MER 13,5 V SUPPORT LAURÉAT 107 STE THÉRESE LA SEYNE SUR MER 13,5 V Agrégé avec Ste 108 STE THÉRESE LA SEYNE SUR MER 13,5 V RA Geneviève Ollioules 109 STE THÉRESE LA SEYNE SUR MER 27 SV MUTATION BOTTASSO Céline 110 ST JOSEPH LA CORDEILLE OLLIOULES 27 SV RETRAITE MONTAGNE Patricia 111 ST JOSEPH LA CORDEILLE OLLIOULES 13,5 V SUPPORT LAURÉAT 112 ST JOSEPH LA CORDEILLE OLLIOULES 13,5 V RETRAITE QUEFF Brigitte LISTE DES POSTES VACANTS ET SUSCEPTIBLES D'ETRE VACANTS DU VAR A LA RENTREE 2021 N° de ETABLISSEMENT VILLE QUOTITE V / SV motif de la vacances PROFIL DU POSTE TITULAIRE poste PONCELIN DE 113 ST JOSEPH LA CORDEILLE OLLIOULES 13,5 SV MUTATION RAUCOURT Lorraine 114 ST JOSEPH LA CORDEILLE OLLIOULES 27 SV MUTATION ULIS TSLA SALTI Véronique FERRE CLOCHARD 115 EXTERNAT BON ACCUEIL TOULON 27 SV MUTATION Sandrine 116 EXTERNAT BON ACCUEIL TOULON 27 V 117 EXTERNAT BON ACCUEIL TOULON 27 SV MUTATION SOGHOMONIAN Aurélie 118 EXTERNAT BON ACCUEIL TOULON 13,5 SV MUTATION THES Amélie 119 EXTERNAT BON ACCUEIL -

Avis D'enquete.Cdr

Par arrêté du 3 juin 2020, le préfet du Var a prescrit et organisé, au titre du code de l’environnement, une enquête publique, portant sur l’approbation du SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du Gapeau, sur le territoire de 16 communes du Var. Il sera procédé à une enquête publique unique, dans les formes prescrites par le code de l’environnement, portant sur demande d’approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, déposée par le Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau sur le territoire des communes de Belgentier, La Farlède, Méounes-les-Montrieux, Carnoules, Pignans, Signes, Hyères, La Crau, Solliès-Pont, Solliès-Toucas, Solliès-Ville, Pierrefeu-du-Var, Collobrières, Cuers, La Londe-les-Maures et Puget-Ville. Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification, institué par la loi sur l'eau de 1992, visant la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau. Afin que chacun puisse en prendre connaissance, un dossier et un registre d’enquête publique seront déposés pendant les 35 jours de l’enquête publique, du 1er juillet 2020 au 4 août 2020, dans les lieux ci-dessous : Le public pourra consigner ses observations et propositions sur le registre d’enquête tenu à sa disposition dans chacun des seize lieux visés supra. Chaque registre, établi sur feuillets non mobiles, sera ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur. Le public pourra consigner ses observations sur les registres ouverts à cet effet ou les adresser par courrier postal au commissaire enquêteur au siège de l’enquête : Syndicat Mixte du Bassin Versant du Gapeau - Mairie de Pierrefeu-du-Var - 3 avenue des Poilus - 83390 Pierrefeu-du-Var, ou par voie dématérialisée en utilisant le formulaire " contact " (thème : enquêtes publiques environnementales) sur le site internet des services de l’État dans le Var (http://www.var.gouv.fr). -

Circuit the Landing

LES CIRCUITS du patrimoine 1 CUERS COLLOBRIÈRES PIERREFEU DU VAR LA LONDE LES MAURES BORMES LES MIMOSAS LE LAVANDOU THE LANDING OF PROVENCE IN MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES Nestled between the Massif des Maures and the Mediterranean Sea, the territory of “Mediterranean Porte des Maures” draws its charm and character from this position. The different municipalities of MPM are home to a substantial and amazing built heritage, testimony to a rich history and multiple identities. This around the heritage circuit allows to discover a part of this territory. You will find a description of the must-see places and the itinerary to browse these historic sites in complete autonomy. For their contribution to the texts, thank you to: Marc BENINTENDI, Yves BOYER, Colette CATENI, Raphaël DUPOUY, Baptiste FRICAU, Philippe MOLIOTO and Serge PORRE. Crédit photos : MPM tourisme, office de tourisme de Bormes les Mimosas, office de tourisme du Lavandou, Mairie de Collobrières, Mairie de Cuers - Stéphane DELOR, Mairie du Lavandou, Philippe MILIOTO, Nicolas CAVASSA, Colette CATENI, and Pierre VELSCH. Design and production: mpm tourisme, printing: Riccobono, print …. Copy, Tourist Office-N°IM0310033, Guarantor : APST – 15 avenue Carnot – 75 017 Paris- Phone: 01 44 09 25 35, Insurance : ALLIANZ – Le Santa Cruz – avenue des Ilaires – 83 980 le Lavandou – Phone : 04 94 64 91 29 THE LANDING OF PROVENCE The Landing of Provence After the Armistice of June 1940, defeated, France collaborates with the Third Reich. Following the Allied landing in North Africa and the scuttling of the French fleet in the port of Toulon, in November 1942, General de GAULLE in 1943 tasked General GIRAUD, to reorganize in North Africa, a French army with American material support. -

2801 – Draguignan - Le Luc - Toulon

2801 – DRAGUIGNAN - LE LUC - TOULON Horaires valables à partir du 2 octobre 2017 Horaires permanents LMMe Jours LMMeJV Jours LMMeJV JV Sa Sa DF DF Sa DF DF DF DF Sa Renvois C C D Renvois C C DRAGUIGNAN - Gare Routière 05:40 05:40 06:55 06:40 09:00 14:45 17:30 TOULON - Gare Routière 17:30 18:30 18:30 DRAGUIGNAN - Fontes (Lycee Moulin) 05:43 05:43 06:58 06:43 09:03 14:48 17:33 TOULON - Peri/Obs (Av. Carnot) 17:32 18:32 18:32 TRANS EN PROVENCE - Bir Hakeim 05:50 05:50 07:05 06:50 09:10 14:55 17:40 TOULON – Campus Porte d'Italie 17:38 18:38 18:38 LES ARCS - Gare SNCF 05:55 05:55 07:10 06:55 09:15 15:00 17:45 TOULON - Malon 17:40 18:45 18:45 VIDAUBAN - Place Clémenceau 06:00 06:00 07:15 07:00 09:20 15:10 17:50 LA FARLEDE - Eglise 17:50 18:50 LE CANNET - Peage 06:05 06:05 07:20 07:05 09:30 15:15 18:00 SOLLIES VILLE - Le Logis Neuf 17:53 18:55 LE CANNET - Gare SNCF 06:10 06:10 07:10 09:35 15:25 18:05 SOLLIES PONT - Les Aiguiers 17:55 18:56 LE CANNET - Rond Point du Vieux Cannet 06:13 06:13 07:13 09:43 15:28 18:13 SOLLIES PONT - La Poste 17:56 18:57 LE LUC - Rond Point de l'Europe 06:15 06:15 07:15 09:45 15:30 18:15 SOLLIES PONT - Sainte Christine 18:00 19:00 19:00 GONFARON - Place Gambetta 06:25 06:25 07:25 09:55 15:35 18:25 CUERS - St Jean 18:07 19:05 PIGNANS - St Esprit 06:30 06:30 07:30 10:05 10:05 15:40 18:35 18:35 CUERS - Centre 18:10 19:07 CARNOULES - Locomotive 06:35 06:35 07:35 10:10 15:45 18:40 CUERS - Les Défens 18:15 19:10 19:10 PUGET VILLE - Centre Ville 06:40 06:40 07:40 10:15 15:50 18:45 PUGET VILLE - Centre Ville 18:25 19:25 19:25 -

Carte Hydrogeologique De Toulon (Var)

MINISTERE DE L INDUSTRIE BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES SERVICE GEOLOGIQUE NATIONAL CARTE HYDROGEOLOGIQUE DE TOULON (VAR) NOTICE EXPLICATIVE par G. DUROZOY _ C. GOUVERNET _ P. JONQUET Echelle: I/5OOOO Service géologique regional PROVENCE-CORSE Domaine de Luminy route Leon Lachamp 13009 Tel.:(9 I) 41.26.04 et 41.24.46 74SGN197PRC Marseille : Juin I974 - 2 - SOMMAIRE Chapitre 1 - Introduction page 2 Chapitre 2 - Données géologiques 4 21 - Stratigraphie - lithologie 4 22 - Cadre structural - les grandes unités 5 221 - Le bassin du Beausset 6 222 - Les contreforts méridionaux 6 223 - La zone permienne 7 224 - Le massif des Maures 8 225 - La péninsule de Sicié 8 226 - La zone triasique des monts du Paradis et des Oiseaux 8 23 - Données climatiques 8 231 - Précipitations 9 232 - Températures 10 233 - Evapotranspiration 11 Chapitre 3 - Hydrographie 12 Chapitre 4 - Aperçu économique 14 Chapitre 5 - Hydrogéologie 15 51 - Généralités 15 52 - Les grandes unités karstiques 16 521 - La grande unité orientale du bassin du Beausset 16 522 - L'unité du Faron 17 523 - Unité du Gros Cerveau-Croupatier 18 524 - Unités liasiques du flanc oriental du bassin du Beausset 19 525 - L'unité liasique du synclinal de Bandol 20 53- Les petites unités hydrogeologiques 21 531 - Les basaltes oligocènes 21 532 - La klippe du Beausset 21 533 - Barres des Aiguilles et de la Jaume, grès de Saint Anne et de Valdaren 21 534 - Les grès turoniens du Revest 22 535 - L'Urgonien du Château de Tourris 23 536 - Les collines triasiques de Toulon 23 537 - Monts du Paradis -

Le Jardin Du Fil D'argent

Le jardin du Fil d’Argent Evolution et émergence des besoins • 1975 création du CEAS du Var • Années 80 : Etudes sur la situation des personnes âgées sur le territoire • 1990 : Création d’un service d’emplois familiaux • Années 2000 : constat de la présence de nombreux malades Alzheimer • 2008 Conception d’un projet d’accueil de jour • 2011 ouverture du « Fil d’argent » Alzheimer, quelques rappels Alois ALZHEIMER (1864-1915) Étude du cerveau des personnes atteintes de démence Identifie en 1906 l’évolution d’une maladie aux lésions cérébrales caractéristiques: Plaques séniles Dégénérescences neurofibrillaires Alzheimer, un problème de santé publique Quelques chiffres: Plus de 850 000 malades en France 225 000 nouveaux cas chaque année En incluant l’entourage familial ce sont près de 3 millions de personnes qui sont touchées Dans le monde, 25 millions de malades Alzheimer: qui est touché? 15 % des malades ont moins de 65 ans Les femmes sont davantage touchées 50,00% 40,00% Prévalence: 30,00% 20,00% hommes femmes 10,00% 0,00% 75-79 80-84 85-89 + 90 ans ans ans ans Âge moyen de début de maladie: 68 ans Un sous diagnostic: 50 % maximum des malades sont diagnostiqués et traités 2 chiffre FranceAlzheimer 2011 « Le Fil d’Argent » Quelques chiffres Superficie: structure de 550 mètres carrés Jardin thérapeutique de plus de 1 500 mètres carrés Date d’ouverture: le 1er décembre 2011 Capacité d’accueil: 18 personnes/jour Des besoins identifiés et importants (18 000 malades environ dans le département) « Le Fil d’Argent » Une conception -

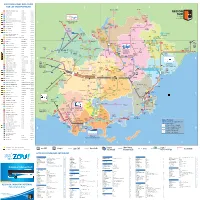

1 a B C D a B C D 2 3 4 5 1 2 3

INDEX DES LIGNES EXPLOITÉES PAR LES TRANSPORTEURS 1 2345 Moustiers-Sainte-Marie Castellane 1001 LA VERDIERE > RIANS > VINON-SUR-VERDON > MANOSQUE SNT SUMA 09 84 29 34 46 1005 AUPS > MOUSTIER-STE-MARIE BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 1005 2021 1024 RIANS > AIX-EN-PROVENCE SNT SUMA 09 84 29 34 46 Châteauvieux 1121 AIGUINES > AUPS BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 La Martre 1122 BAUDINARD-SUR-VERDON > BAUDUEN > AUPS BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 1001 1222 Plan d'Anelle 1001 1222 1123 ARTIGUES > RIANS > ST-JULIEN-LE-MONTAGNIER > VINON-SUR-VERDON SNT SUMA 09 84 29 34 46 1005 Manosque Durance luberon Verdon 2221 1005 2622 1005 2622 1124 SILLANS-LA-CASCADE > AUPS BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 A Agglomération Les Salles- 1024 2622 A 1024 1127 ARTIGNOSC-SUR-VERDON > AUPS BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 sur-Verdon La Bastide 4420 1001 1121 4420 Aiguines Bargème 1121 4420 1201 AUPS > SALERNES > DRAGUIGNAN BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 1121 1001 1222 Bauduen 2021 La Roque- 1122 5420 1222 REGUSSE > DRAGUIGNAN BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 Vinon- 1122 5420 Comps- d'Esclapon sur-Verdon Baudinard- 10051123 1223 REGUSSE > AUPS > LORGUES BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 Artignosc- sur-Verdon sur-Artuby Mons 1123 2622 1121 1123 1225 TOURTOUR > LORGUES BREMOND FRERES 04 94 83 01 50 1123 sur-Verdon 10241124 Saint-Julien- 3021 1124 4420Grasse VINON-SUR-VERDON > ST-MARTIN-DE-PALLIERES > RIANS 1122 1401 SNT SUMA 09 84 29 34 46 le-Montagnier 11271121 > OLLIERES > ST-MAXIMIN LA STE-BAUME 2221 P1127eymeinade 1127 3333 1127 1403 MONTMEYAN > LA VERDIERE > VARAGES > ST-MAXIMIN-LA-STE-BAUME