Eine Starke Und Souveräne EU

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

2018 Charlevoix G7 Final Compliance Report 10 June 2018 — 25 July 2019

The G7 Research Group at the Munk School of Global Affairs and Public Policy at Trinity College in the University of Toronto presents the 2018 Charlevoix G7 Final Compliance Report 10 June 2018 — 25 July 2019 Prepared by Angela Min Yi Hou, Julia Tops, and Cindy Xinying Ou 23 August 2019 www.g7.utoronto.ca [email protected] @g7_rg “We have meanwhile set up a process and there are also independent institutions monitoring which objectives of our G7 meetings we actually achieve. When it comes to these goals we have a compliance rate of about 80%, according to the University of Toronto. Germany, with its 87%, comes off pretty well. That means that next year too, under the Japanese G7 presidency, we are going to check where we stand in comparison to what we have discussed with each other now. So a lot of what we have resolved to do here together is something that we are going to have to work very hard at over the next few months. But I think that it has become apparent that we, as the G7, want to assume responsibility far beyond the prosperity in our own countries. That’s why today’s outreach meetings, that is the meetings with our guests, were also of great importance.” Chancellor Angela Merkel, Schloss Elmau, 8 June 2015 G7 summits are a moment for people to judge whether aspirational intent is met by concrete commitments. The G7 Research Group provides a report card on the implementation of G7 and G20 commitments. It is a good moment for the public to interact with leaders and say, you took a leadership position on these issues — a year later, or three years later, what have you accomplished? Achim Steiner, Administrator, United Nations Development Programme, in G7 Canada: The 2018 Charlevoix Summit 2018 Charlevoix G7 Final Compliance Report Contents Preface .................................................................................................................................................................. -

German-Russian Relations: Practice and Prospects by Pádraig Murphy

German-Russian Relations: Practice and Prospects By Pádraig Murphy German-Russian Relations: Practice and Prospects NOVEMBER 2018 BY PÁDRAIG MURPHY German-Russian relations go back over a thousand years. It is important to take this into account because this history is ever-present both to the two main actors and to all their neighbours – particularly those situated between the two. As a German journalist noted in 1989: “The Russians have always played a special role in the fantasies of the Germans and the Germans in the fantasies of the Russians, that is the history of almost a thousand years which has carried over from two gruesome world wars”. Historically, Germany represented Western Christianity for Moscow; for the Germans, Russia was Eastern Christianity in the shape of what Russian ideologists called “the Third Rome”. The historian Gerd Koenen has spoken of a German “Russia Complex”, “a long-running shift between angst and admiration, a phobic defence and empathetic contribution which characterised both sides”. Looking East, Looking West Bearing this in mind, but without going through the history of the intervening years, it should be noted that Germany was divided after World War II by the victorious powers and that, in its western part, the strategy of Konrad Adenauer, to reject offers of normalisation with the USSR in the prospect of unification, with full support from the Western allies, won out against the more nationalist approach of the then leader of the SPD, Kurt Schumacher. The Adenauer strategy, called Westbindung, or maintaining close relations with the West, came to characterise the CDU’s line on relations with the USSR until Helmut Kohl’s time. -

Russia, Ukraine, Belarus in the Program Documents of the Three Governments of Angela Merkel (2005–2017)

УДК 327 RUSSIA, UKRAINE, BELARUS IN THE PROGRAM DOCUMENTS OF THE THREE GOVERNMENTS OF ANGELA MERKEL (2005–2017) V. V. FROLTSOVa aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus The article traces the evolution of assessments of the role of Russia, Ukraine and Belarus as the most important partners of Germany in Eastern Europe in the system of the regional priorities of the German foreign policy basing on the content of the program documents of the three Angela Merkel’s governments: 2005, 2009 and 2013 Coalition Agreements and 2006 and 2016 “White Papers on German security policy and the future of the Bundeswehr”. As a result, the most significant changes in the vision of the German interests in Eastern Europe, which occurred during Angela Merkel’s chancellorship and can exert a decisive influence on the future German foreign policy, were revealed. Key words: Angela Merkel’s governments; German foreign policy; Coalition Agreements; White Papers on German security policy and the future of the Bundeswehr; Eastern Europe; Russia; Ukraine; Belarus; Enlargement of the European Union. Образец цитирования: For citation: Фрольцов ВВ. Россия, Украина, Беларусь в програм мных Froltsov VV. Russia, Ukraine, Belarus in the program docu документах трех правительств А. Меркель (2005–2017). ments of the three governments of Angela Merkel (2005– Журнал Белорусского государственного университета. 2017). Journal of the Belarusian State University. Interna- Международные отношения. 2018;1:3–9 (на англ.). tional Relations. 2018;1:3–9. Автор: Author: Владислав Валерьевич Фрольцов – доктор историче Vladislav V. Froltsov, doctor of science (history), docent; ских наук, доцент; профессор кафедры международ professor at the department of international re la ti ons, ных отношений факультета международных отноше faculty of international relations. -

Current Concerns

10 September 2018 No 20 ISSN 1664-7963 Current Concerns PO Box CH-8044 Zurich Current Concerns Switzerland The international journal for independent thought, ethical standards, moral responsibility, Phone: +41 44 350 65 50 Fax: +41 44 350 65 51 and for the promotion and respect of public international law, human rights and humanitarian law E-Mail: [email protected] Website: www.currentconcerns.ch English Edition of Zeit-Fragen The Twilight of the War The undermining of the right of peoples to self-determination by transnational financial elites will come to an end by Thierry Meyssan*, Damascus (Syria) If we consider the war in Syria “The side which will be the victor of this long war de- not as a singular event, but as the fends, […] the idea that in order to chose their destiny, peo- culmination of a world war which ple must organise themselves into clearly-defined Nations, has persisted for based either on a land or else on a common history or pro- a quarter of a century, we have ject. Consequently, it supports national economies rather to ask ourselves than transnational finance.” Thierry Meyssan about the con- (picture wikipedia) sequences of the imminent end of Soviet Union, but by its collapse in and ments towards other entities, both admin- hostilities. Its completion marks the de- onto itself. It was not followed by the cre- istrative and private – and also vice versa. feat of an ideology, that is to say glo- ation of new structures, but by the integra- For example, we saw a private army, balisation and financial capitalism. -

'The Prime Minister Said ...': Voices in Translated Political Texts

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Aston Publications Explorer Christina Schäffner ‘The Prime Minister said ...’: Voices in translated political texts Christina Schäffner Aston University, Birmingham Summary A variety of texts are translated to fulfil functions for political communication across languages, cultures, and ideologies. For example, newspapers regularly provide quotes of statements by foreign politicians, without explicitly indicating that these politicians were actually speaking in their own languages. Politicians react to statements by other politicians as they were presented to them in translation. Political scientists and other experts often debate the potential political consequences of (the translation of) a statement. This chapter addresses the (in)visibility of translation in political communication and the link between textual profiles of translations and the socio-political contexts in which they are produced. The analyses are conducted from the perspective of Translation Studies. The focus is on institutionalised forms of political discourse, i.e. texts that originate in political or media institutions. The link between translation profiles and the social, institutional, ideological conditions of text production is illustrated with reference to authentic political texts (interviews, speeches by politicians, press conferences), mainly involving English, French and German as source and target languages. Introduction The mass media play an important role in mediating -

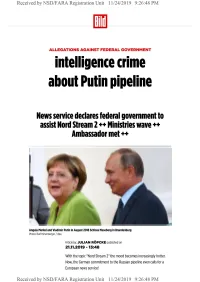

Intelligence Crime About Putin Pipeline

Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2019 9:26:48 PM El ALLEGATIONS AGAINST FEDERAL GOVERNMENT intelligence crime about Putin pipeline News service declares federal government to assist Nord Stream 2 ++ Ministries wave ++ Ambassador met ++ Angela Merkel and Vladimir Putin in August 2018 Schloss Meseberg in Brandenburg Photo: Ralf Hirschberger / dpa Article by: JULIAN ROPCKE published on 21.11.2019 -13:48 With the topic "Nord Stream 2" the mood becomes increasingly hotter. Now, the German commitment to the Russian pipeline even calls for a European news service! Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2019 9:26:48 PM Received by NSD/FARA Registration Unit 11/24/2019 9:26:48 PM BILD has a document from a Western European secret service. It contains serious allegations against the federal government in connection with Nord Stream 2. As a result, Gazprom's subsidiary, Gazprom, "managed to convince the German government to lobby Washington for US sanctions against the Nord Stream 2 gas pipeline." ► Nord Stream 2 AG has built up "extremely good access to the Chancellor's Office" and has "managed to secure the federal government's support for the USA in the case of Nord Stream 2". To ensure non-imposition of sanctions, Angela Merkel personally "sent a negotiator to Washington to convince Congress to postpone possible sanctions." Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern: A blue lid closes a pipe at the construction site of the Baltic Sea pipeline Nord Stream 2 at the receiving station Photo: Stefan Sauer/ dpa The background is that a sanctioning of the companies involved in the construction until 31 December 2019 "would delay the project by five years". -

From Meseberg to Nowhere? a Franco-German Impetus for the Eurozone

Notes de l’Ifri Visions franco-allemandes 29 From Meseberg to Nowhere? A Franco-German Impetus for the Eurozone Eileen KELLER November 2018 The Study Committee on French-German relations The French Institut of Foreign relations (Ifri) is a research center and a forum for debate on major international political and economic issues. Headed by Thierry de Montbrial since its founding in 1979, Ifri is a non-governmental, non-profit organisation. As an independent think tank, Ifri sets its own research agenda, publishing its findings regularly for a global audience. Taking an interdisciplinary approach, Ifri brings together political and economic decision-makers, researchers and internationally renowned experts to animate its debate and research activities. The work of the Study committee for French-German relations, Cerfa is supported by the department France of the Federal Foreign Office and the Planning Staff of the French Foreign Ministry. This paper is part of a series published in the context of the French-German Future Dialogue, a cooperative project of Cerfa, the German Council on Foreign Relations and supported by the Robert Bosch foundation. The opinions expressed in this text are the responsibility of the author alone. ISBN: 978-2-36567-935-0 © All rights reserved, Ifri, 2018 How to quote this paper: Eileen Keller, “From Meseberg to Nowhere? A Franco-German Impetus for the Eurozone”, Visions franco-allemandes, No. 29, Ifri, November 2018. Ifri 27 rue de la Procession 75740 Paris Cedex 15 – FRANCE Tel.: +33 (0)1 40 61 60 00 – Fax: +33 (0)1 40 61 60 60 Email: [email protected] Website: Ifri.org Visions franco-allemandes Published since 2003, this series aims to provide in-depth analysis on French-German issues, adopting a comparative approach: foreign policy, domestic issues, economic policies and societal matters. -

Avmazzega.Com

AVMazzega.com AVMazzega chandeliers company profile murano lighting - Andrea Mazzega - 04_ About 06_ AVMazzega brand 08_ Handmade in Italy 10_ Murano index 12_ AVMazzega world 16_ Bespoke Andrea Mazzega 22_ Chandeliers “Collier” candeliers at Euroluce 2015 Milano. 28_ Designers design_Sam Baron AVMazzega.com 04_ 70th AVMazzega anniversary 1946 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Angelo Vittorio Mazzega Gianni Bruno Mazzega New hand-made in AV Mazzega became one AV Mazzega collaborating On its own traditional Andrea Mazzega held the Even keeping the head founded AV Mazzega, one started to collaborate in Murano Glass Chandelier from the most famous with designers of world glass manifatures, even company leadership and office and glass furnaces of the olderest and most the family glass company, manifactures began by the glass companies for italian renowned, AVMazzega keeping a high degree started with restyling and in Murano, new logistic famous Murano Glass where he would to meet AV Mazzega Trademark. Lighting Industry in the brake into the Italian of quality, AV Mazzega innovations. quarters were located in Companies. the lighting Industry. world and realized the Design. made first company con- Mainland of Venice. first Company Catalogue. tracts with international brands for Fashion Stores and Luxury Hotels. AVMazzega.com 06_ brand AVMazzega restyling & innovations 1970 1980 2015 AVMazzega Philosophy and Promise never disappointed. Since 1946, AV Mazzega has got a hand-made Italian glass production, very important embodiment of the Murano Glass Art. Naturally, the running technological development and the 1990 2000 sequent switch in customer demand, charges a change with the times. Thus, this company is use to collaborate with designers of world renown, who share the Mazzegaís philosophy: to aim for adjusting both traditionand technology, ever mindful that the hand-made Murano Glass has to be starting point for a final production in itself 100% made in Italy. -

Germany's Corona Presidency

German Council on Foreign Relations No. 15 July 2020 POLICY BRIEF Germany’s Corona Presidency Germany’s Leadership Role and Claire Demesmay European Partners’ Expectations Head of Franco-German Relations Program The expectations of Germany’s European partners regarding the country’s EU Council presidency are even higher now as a result of the coronavirus crisis. The German government’s success will be measured in particular by the implementation of an appropri- Julian Rappold ate recovery fund as part of the Multiannual Financial Framework Acting Head of Program, 2021-2027. This will require resolving the conflicts of interest Alfred von Oppenheim Center for European Policy Studies between member states and the German government will assume a central role here. – With the Franco-German initiative for European recovery the German government has made an important concession towards European compromise, strengthening its own integrity. – The line of division runs between the Northern and Southern Anna Lena Kirch Research Assistant and European states, but at the same time, traditional positions have Project Coordinator shifted – ironically this includes Germany’s. In addition, Poland wants to play a constructive role despite the looming conflicts over the rule of law. – The main points of contention remain the financial volume, the combination of grants and loans, and the coupling of financial aid with conditions. The greatest opposition to the Franco-Ger- Adam Traczyk man initiative, which is also supported by Italy, comes from a Junior Fellow, Robert Bosch group led by the Netherlands. Center for Central and Eastern Europe, Russia and Central Asia 2 No. 15 | July 2020 Germany’s Corona Presidency POLICY BRIEF Since July 1, Germany has held the presidency of the be up to the German government to build bridg- Council of the European Union (EU). -

Creative Quality Spaces

CREATIVE QUALITY SPACES www.selva.com MANUFAKTUR EINZIGARTIGER HOTELKONZEPTE. CREAZIONI UNICHE AL SERVIZIO DELL‘OSPITALITÀ. MANUFACTURE OF UNIQUE HOTEL CONCEPTS. Philipp Selva President & CEO Der Name Selva ist seit über 45 Jahren ein Da più di 45 anni il nome Selva è sinonimo di altissima For over 47 years now, the name Selva has been a Markenzeichen für höchste Kreativität, einzigartige creatività, straordinaria varietà ed eccellente qualità trademark for creativity, unique variety, and Italian Vielfalt und italienische Handwerkskunst in Vollendung. nell’ambito dell’artigianato italiano. Ed è proprio la craftsmanship at its highest level. This pinnacle has Dabei ist es das ganz spezielle Wechselspiel von particolare interazione fra tradizione e innovazione che been reached by focusing on the very special interplay Tradition und Innovation, das den besonderen Selva- contraddistingue il marchio Selva. of tradition and innovation that makes Selva unique. Touch ausmacht. Unser breit gefächertes Sortiment, Il nostro vasto assortimento spazia dai mobili classici Our diverse product line, which ranges from the das vom klassischen Möbel aus dem 17. Jahrhundert del ‘600 fino ai pezzi di design moderno e testimonia classics of the seventeenth century up to freshly crafted bis zum modernen Designerstück reicht, ist ein la capacità di miscelare gli stili e di offrire una designer pieces, is a result of our belief in fluid design Bekenntnis zum Stilmix und zur Individualität. progettazione personalizzata. and individuality. 2 3 WIR HABEN EINEN TRAUM: IHRE TRÄUME ZU REALISIEREN. ABBIAMO UN‘ASPIRAZIONE: REALIZZARE I VOSTRI SOGNI. WE HAVE A DREAM: TO REALISE YOUR DREAMS. Das Ambiente eines besonderen Hotels – egal ob L’ambiente di un albergo realmente esclusivo – The ambience of a special hotel – whether classic, klassisch, mit Designanspruch oder multikulturell – classico, di design o multiculturale – non rispecchia design-oriented, or multicultural – is nothing less than ist nichts anderes als das Spiegelbild der Seele des altro che l’immagine della sua anima. -

Qatar Most Open Country in Middle East: UNWTO

BUSINESS | 13 SPORT | 16 Qatar’s access to QSL Cup: Al Gharafa TIR system to boost to begin title defence international trade against Qatar SC Tuesday 4 September 2018 | 24 Dhul-Hijja I 1439 www.thepeninsula.qa Volume 23 | Number 7639 | 2 Riyals Qatar most open country in Middle East: UNWTO THE PENINSULA The high ranking already reciprocating. reflects a string Brigadier Mohammed DOHA: Qatar has become the Ahmed Al Ateeq, Director most open country in the Middle of visa facilitation General of General Directorate East and the 8th most open in measures introduced of Passport in Qatar’s Ministry the world in terms of visa facil- by Qatar, including of Interior, said: “MOI has long itation according to The World allowing nationals been committed to working with Tourism Organisation’s its partners to enhance the (UNWTO) recently updated visa of 88 countries to visitor experience while opti- openness rankings. enter Qatar visa-free mising resources. We are The high ranking reflects a and free-of-charge. delighted to see the results in string of visa facilitation As a result, Qatar’s this remarkably improved measures introduced by Qatar, openness ranking, which places including allowing nationals of openness score has Qatar in a stronger position to 88 countries to enter Qatar visa- leapt by 71.3 points negotiate better mobility for its Qatar Development Bank honours banks for supporting SMEs free and free-of-charge. As a since 2014, when it citizens.” Qatar Central Bank Governor H E Sheikh Abdulla bin Saoud Al Thani (third left) with top executives result, Qatar’s openness score ranked 177th. -

Qatar Never a Supporter of Terrorism, Emir Tells Trump

BUSINESS | Page 1 SPORT | Page 1 Al Shamal qualify for Emir Cup QNB profi t jumps draw to QR3.4bn in Q1 published in QATAR since 1978 WEDNESDAY Vol. XXXIX No. 10785 April 11, 2018 Rajab 25, 1439 AH GULF TIMES www. gulf-times.com 2 Riyals Qatar never a supporter of In brief terrorism, Emir tells Trump ARAB WORLD | Syria confl ict Russia vetoes UN bid to O Qatar, US discuss ways to enhance co-operation in set up chem arms probe economy, investment, military and defence fields O Emir is very popular in his country and his people Russia yesterday vetoed a US- drafted United Nations Security love him, says US president Council resolution that would have O ‘Eff orts to restore regional unity working out well’ set up an investigation into chemical O Emir calls for immediate end to suff erings of Syrians weapons use in Syria following an alleged toxic gas attack in rebel-held Douma. It was the 12th time that QNA Qatar and the US are working together Russia has used its veto power at Washington to put an immediate end to the suff er- the council to block action targeting ing of the Syrian people. “This mat- its Syrian ally. A rival measure put ter has to stop immediately,” he said forward by Russia failed to garner is Highness the Emir Sheikh adding that the two countries will not enough votes for adoption. The Tamim bin Hamad al-Thani tolerate a war criminal who has killed showdown between the US and Hhas stressed that Qatar does more than half a million of his own Russia at the United Nations came as not and will not tolerate people who people.