IL DIRITTO DI UCCIDERE (Eye in the Sky)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

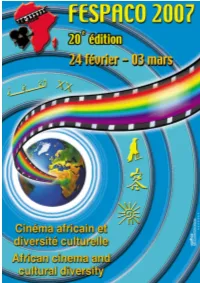

Catalogue2007.Pdf

Sommaire / Contents Comité National d'Organisation / The National Organising Committee 6 Mot du Ministre de la Culture des Arts et du Tourisme / Speech of the Minister of Culture, Arts and Tourism 7 Mot du président d'honneur / Speech of honorary chairperson 8 Mot du Président du Comité d'Organisation / Speech of the President of the Organising Committee 9 Mot du Président du Conseil d’Administration / / Speech of the President of Chaireperson of the Board of Adminsitration 11 Mot du Maire de la ville de Ouagadougou / Speech of the Mayor of the City of Ouagadougou 12 Mot du Délégué Général du Fespaco / Speech of the General Delegate of Fespaco 13 Regard sur Manu Dibango, président d'honneur du 20è festival / Focus on Manu Dibango, Chair of Honor 15 Film d'Ouverture / Opening film 19 Jury longs métrages / Feature film jury 22 Liste compétition longs métrages / Competing feature films 24 Compétition longs métrages / Feature film competition 25 Jury courts métrages et films documentaires / Short and documentary film jury 37 Liste compétition courts métrages / Competing short films 38 Compétition courts métrages / Short films competition 39 Liste compétition films documentaires / Competing documentary films 49 Compétition films documentaires / Documentary films competition 50 3 Liste panorama des cinémas d'Afrique longs métrages / Panorama of cinema from Africa - Feature films 59 Panorama des cinémas d'Afrique longs métrages / Panorama of cinema from Africa - Feature films 60 Liste panorama des cinémas d'Afrique courts métrages / Panorama -

I. Conformática Definologia. a Brainwashington É a Megamáquina De Lavagem Cerebral, Política, Predo

Enciclopédia da Conscienciologia 1 B RAINWASHINGTON (PARASSOCIOLOGIA ) I. Conformática Definologia. A brainwashington é a megamáquina de lavagem cerebral, política, predo- minante nos Estados Unidos da América, gerada e imposta à população dessa grande nação e aos demais Estados da Terra, a partir dos órgãos governamentais da Capital Federal, Washington, DC, começando pelo próprio nome empregado América. Tematologia. Tema central nosográfico. Etimologia. O vocábulo brain vem do idioma Inglês Antigo, braegen, derivado do idio- ma Alemão, bregen, e este do idioma Grego, bréchma, brechmós, “parte frontal da cabeça”. Sur- giu no Século XII. O nome Washington deriva do idioma Inglês Antigo, significando “local da sa- bedoria”. A cidade de Washington, Capital dos EUA, recebeu este nome em homenagem ao pri- meiro presidente estadunidense, George Washington (1732–1799). O termo brainwashing apare- ceu no idioma Inglês em 1950, provavelmente através da tradução da expressão do idioma Chi- nês, xi nao, composta de xi, “wash”, e nao, “brain”. Sinonimologia: 1. Lavagem cerebral de Washington. 2. Propaganda política. 3. Impo- sição ideológica. Neologia. O vocábulo brainwashington (brain, “cérebro”; to wash, washing, “lavar”; ton, “tom, moda”; e Washington, “a Capital, DC, o Distrito Federal”), e as duas expressões com- postas brainwashington light e brainwashington heavy são neologismos técnicos estrangeirísticos da Parassociologia. Antonimologia: 1. Liberdade de expressão. 2. Informação democrática. Estrangeirismologia: a brainwashington; o king-dollar-sign; as tentativas de controle da Internet; o país dos Hominis bellicosus; a gun society; a triggernometry; a National Rifle As- sociation (NRA); o maior lobby de armas; a pressão informativa da Central Intelligence Agency (CIA); as infiltrações urbi et orbi de espiões; a money society; a imposição da Pax Americana; a Lei USA Patriot 1; a Lei USA Patriot 2. -

Rome Film Fest October 18 | 27 2007 LA STORIA DEL CINEMA

Rome Film Fest October 18 | 27 2007 LA STORIA DEL CINEMA IN CINEMA MON AMOURAMOUR L’INTERMINABILE PASSIONE TRA BNL E IL GRANDE CINEMA cinema.bnl.it BNL MAIN PARTNER di “Cinema. Festa Internazionale di Roma” Roma, 18 - 27 ottobre Founding Members Advisory Board General Manager Comune di Roma Tullio Kezich Francesca Via Camera di Commercio di Roma President Regione Lazio Artistic Direction Provincia di Roma Paolo Bertetto Maria Teresa Cavina Fondazione Musica per Roma Gianni Canova Cinema 2007 Teresa Cavina and New Cinema Network Foundation Committee Giuseppe Cereda Piera Detassis Andrea Mondello Stefano Della Casa Première President Piera Detassis Gianluca Giannelli Giorgio De Vincenti Alice in the City Board of Directors Carlo Freccero Giorgio Gosetti Goffredo Bettini Gianluca Giannelli Cinema 2007 e CINEMA President Giorgio Gosetti The Business Street Franco La Polla Gaia Morrione Counsellors Marie-Pierre Macia Eventi Speciali Andrea Mondello Antonio Monda Mario Sesti MON AMOUR Carlo Fuortes Renato Nicolini Extra Vanni Piccolo Auditors Mario Sesti Daniela Lambardi Giorgio Van Straten President Staff Auditors Gianfranco Piccini Giovanni Sapia Supply Auditors Demetrio Minuto Antonella Greco WWW.AAMS.IT I GIOCHI PUBBLICI FINANZIANO LO SPORT, L'ARTE E LA CULTURA. CON I GIOCHI DI AAMS SI DEVOLVONO FONDI PER LO SPORT, L'ARTE E LA CULTURA. QUEST'ANNO AAMS È PARTNER DI "CINEMA. FESTA INTERNAZIONALE DI ROMA” E ASSEGNA IL PREMIO PER IL MIGLIOR FILM E IL PREMIO DEL PUBBLICO “ALICE NELLA CITTÀ”. VIENI A SCOPRIRE AAMS ALL'AUDITORIUM PARCO DELLA MUSICA. "CINEMA. FESTA INTERNAZIONALE DI ROMA - SOSTIENE LA FAO E LA SUA LOTTA CONTRO LA FAME” / “ROME FILM FEST - SUPPORTS FAO AND ITS FIGHT AGAINST HUNGER”. -

Michaelhouse €¢ March 1986 S

MICHAELHOUSE • MARCH 1986 S. Michael's VT p£^ £j> 0 Chronicle MICHAELHOUSE, BALGOWAN 3275 NATAL • MARCH by The Natal Witness (Pty) Ltd, Pietermaritzburg, Natal GOVERNORS Visitor: The Bishop of Natal, The Right Reverend Michael Nuttal Mr D.W. Strachan (Chairman) The Hon. Mr Justice M.E. Kumleben (Deputy Chair- man) Mr J.D. Wilson Mr R.K. Collins Mr G.F. Walker Mr A.C. Fleischer Mr B.E. Hersov Mr W.F. Lambert Mr D.A. Guthrie Mr D.L. Stewart Rev. R. van Zuylen Mr A.J. Ardington Mr A.R. Evans Dr G.A. Hosking Mr J.H. Henderson Mr I.N. Matthews Col P.C.A. Francis Prof. C. de B. Webb Dr P.J.G. Hiddleston Mr R. Steyn Secretary to The Board of Governors: Mr R.C. Brooks RECTOR Jardine, N.B., BA(Hons) (Rhodes), BED (UNISA) Fleischack, F.C., BSc(Hons) (Wits) Goulding, M.T., BSc(Eng) (Wits), HDE (Natal) Hall, R.H.W., BA, UED (Natal) Hart, T.G., BA(Hons) (Sheffield), PGCE (London) Human, F.J., BA, UED (UOFS) King, K.A.J., BSc (Rhodes), PGCE (Cantab) Lavender, P.G., NAD (PE Technikon) Lavender, B.A., (Mrs), BA (Natal) Lewis, D.M.R., MA (Cantab), Dip Ed (Oxon) Lourens, E. (Mrs), BA, HED (UNISA) Lowe, J.P., BSc (Natal) Miller, J.W., BA (Phys Ed), HPTC (Rhodes) Naidu, B.R., BA, UED (UDW), LSED (SCE), Cert TV Production (Wits) Naidu, A. (Mrs), LSED (SCE), Dip Lib Sc (UNISA) Neil, M., BSc, PGCE (London) Paterson, G.D., M Phys Ed (Stellenbosch), HED (Natal) Pickstone, J.D., BSc (Natal), HED (UNISA), BED (Natal) Pitout, Fr. -

Neuerwerbungen Noten

NEUERWERBUNGSLISTE FEBRUAR 2020 FILM Medienempfehlungen der Cinemathek in der Amerika-Gedenkbibliothek © Eva Kietzmann, ZLB Sie finden diese Liste auch digital zum Download unter: https://www.zlb.de/fachinformation/neuerwerbungen/aktuell.html Zentral- und Landesbibliothek Berlin Stiftung des öffentlichen Rechts Inhaltsverzeichnis Film 5 Stummfilme 3 Film 7 Fernsehserien 3 Film 10 Tonspielfilme 7 Film 19 Kurzspielfilme 37 Film 20 Animationsfilme 37 Film 27 Animation/Anime Serien 38 Film 30 Experimentalfilme 38 Film 40 Dokumentarfilme 38 Musi Musikdarbietungen/ Musikvideos 39 K 400 Kinderfilme 40 Ju 400 Jugendfilme 45 Sachfilme nach Fachgebiet 47 Seite 2 von 54 Stand vom: 02.03.2020 Neuerwerbungen im Fachbereich Film Film 5 Stummfilme 112/000 057 275 Charlie Chaplin : complete collection. - 2019 (Film 5 Chap 27:DVD.Pf) Film 5 Herbi 4 ¬L'¬ argent / Marcel L'Herbier [Regie, Drehbuchautor/in] ; Arthur c:BD/DVD Bernède [Drehbuchautor/in] ; Louis Berte, Jules Kruger, Jean Letort [Kamera] ; Brigitte Helm, Marie Glory, Yvette Guilbert [Schauspie- ler/in], [und weitere] ; Émile Zola [Textverfasser/in] ; Jean-François Zygel [Komponist/in] ; Centre National de la Cinématographie. - 2019 Film 7 Fernsehserien Film 7 Baptist Baptiste. - Staffel 1. ¬Die¬ komplette erste Staffel. - 2020 1:1.DVD Film 7 Baptist 1 Baptiste. - Staffel 1. ¬Die¬ komplette erste Staffel. - 2020 a:1.DVD Film 7 Billion Billions. - 4. Staffel, Episoden 1-12. Season four. - 2019 1:4.DVD Film 7 Billion 1 Billions. - 4. Staffel, Episoden 1-12. Season four. - 2019 a:4.DVD Film 7 Callthe 2 Call the midwife : [DVD-Video]. - 8. Staffel, Episoden 1-8 + Christ- a:8.DVD mas special. ¬¬. - 2019 Film 7 Callthe 2 Call the midwife : [DVD-Video]. -

Music, Cinema and the Representation of Africa

Western University Scholarship@Western Electronic Thesis and Dissertation Repository 8-20-2013 12:00 AM Music, Cinema and the Representation of Africa Natasha Callender The University of Western Ontario Supervisor Dr. Paul Coates The University of Western Ontario Graduate Program in Film Studies A thesis submitted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree in Master of Arts © Natasha Callender 2013 Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/etd Part of the Film and Media Studies Commons Recommended Citation Callender, Natasha, "Music, Cinema and the Representation of Africa" (2013). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 1481. https://ir.lib.uwo.ca/etd/1481 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Electronic Thesis and Dissertation Repository by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected]. MUSIC, CINEMA AND THE REPRESENTATION OF AFRICA by Natasha Callender Graduate Program in Film Studies A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts The School of Graduate and Postdoctoral Studies The University of Western Ontario London, Ontario, Canada © Natasha Callender 2013 Abstract The purpose of this thesis is to examine how music is used in cinema to create representations of Africa. It begins by tracing the early importance of musicality and performance in cinema back to other cultures of visuality and socio-political ideologies that were prevalent at the time of cinema’s birth. The result of this relationship means that cinema has functioned as both a tool for portraying Africa as the “Dark Continent” and for reshaping narratives about the nature of African identities, history, politics and cultures. -

Persmap-Official-Secrets H 10-Sept

OFFICIAL SECRETS Release: 24 oktober 2019 Genre : Drama Cast: Keira Knightley, Matt Smith Regie: Gavin Hood Scenario: Gregory Bernstein, Sara Bernstein, Gavin Hood Producent: Sierra Kijkwijzer: Lengte: 112 minuten Trailer https://youtu.be/DNTxybSMNO4 Logline In Official Secrets is Katharine Gun (Keira Knightley) een moedige Britse klokkenluider die haar leven en dat van haar geliefden op het spel zet om het juiste te doen; het stoppen van een onrechtmatige invasie op Irak. Synopsis Official Secrets van de Oscarwinnende regisseur Gavind Hood (Eye in the sky) vertelt het waargebeurde verhaal van Katherine Gun (Keira Knightley). Een klokkenluider van de Britse geheime dienst die tijdens de aanloop naar de Irak-invasie in 2003, vertrouwelijke NSA-documenten lekte waarin een illegale spionageoperatie tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk werd onthuld. Met een groot eigen risico publiceerde journalist Martin Bright het gelekte document in de Londense krant The Observer, waarna het wereldwijd de krantenkoppen haalde. Katherine werd door haar regering een verrader genoemd en beschuldigd van het overtreden van de ‘Official Secrets Act’. Katherine weigerde te buigen en bleef bij haar standpunt, ook al werd haar leven en dat van haar geliefden hiermee in gevaar gebracht. Met een sterrencast, waaronder Ralph Fiennes (The Grand Budapest Hotel), Matt Smith (The Crown) en Rhys Ifans (Snowden), maakte regisseur Gavin Hood een aangrijpende film over een vergeten heldin die alles riskeerde om de levens van duizenden te redden. Official Secrets is vanaf 24 oktober te zien in de Nederlandse bioscopen. Contact PR: Noortje Schortinghuis Contact Sales: Edward van der Lugt [email protected] [email protected] OFFICIAL SECRETS Production Notes LONG SYNOPSIS 25 February 2004. -

Consolidation

Consolidation AUTUMN 2008 Launching Consolidation The Magazine From Strike~Me~Gyllen Consolidation Launching Consolidation The Magazine from Strike~Me~Gyllen Activism Through The Arts -THE FORUM - http://gyllenhaal.suddenlaunch3.com 19th November 2008 Editorial Team Mayalakshmi Rao – India Kimberly Raikes – USA Rebecca Manley – USA writing as Incognita Kim Beckela THE MAGAZINE FROM STRIKE~ME~GYLLEN LAUNCH NUMBER AUTUMN 2008 Consolidation Contents Launching Consolidation i Strike~Me~Gyllen – Birth of a Forum ii Activism Through The Arts iii Consolidation – Genesis of The Magazine iv Timing v Incognitaspeak – “The Magazine That Writes Itself” vii “Rewind to December 2007” viii Inside ix The Slippery Slope – featuring “RENDITION” 1-37 Sands of Time 38-48 Tribute – “To Life” for Jaclyn Pascarella and Heath Ledger 49 A Birthday Tribute to Jackie 50 HEATH LEDGER – A Special Feature 51-58 Friends of Brokeback Mountain 59 Credits 61 THE MAGAZINE FROM STRIKE~ME~GYLLEN AUTUMN 2008 Consolidation Launching Consolidation Consolidation – The Launch of a New Magazine Consolidation was born out of STRIKE~ME~GYLLEN, an online forum launched in Feb. 2007 by a Kolkata based Indian, Incognita (Mayalakshmi Rao), a former IT professional turned writer-activist. Strike-Me-Gyllen The Name: The Phenomenon: “Gyllen” is from the name So what is the forum’s connection with a film family in America? In Gyllenhaal, a Hollywood film family consisting of actors Jake and April 2006 Incognita fortuitously Maggie, their father film director- came across all