CAHIERS Dll CINÉMA

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sweetness Light

A Newspaper Devoted Complete News, Pictures To the Community Interest Presented Fairly, Qearly Full Local Coverage And Impartially Each Week Published Every Thursday VOL. XVIII—NO. 21 FORDS, N.-J., THURSDAY, JULY 5, 1956 at 18 Qreeja Street. WoodtirMge, IT. J. PRICE EIGHT CENTS Sweetness and Light By CHARLES £. GREGORY Avid and competent stu- dent of baseball that I am, I have learned that the ef- fective pitchers derive their superiority out of variety. Holiday Is s When their high, hard ones get belted out of the park By Auto . To be Decided they come up with a flut- WOODBRIDGE — The Fourth tery change of pace. Maybe of July holiday was anything but At Conference a quiet day for the police depart- there's a lesson for me in this ment and the first aid squads, WOODBRIDGE — Prosecutor system. * * * judging from the number of ac- Alex Eber, whose term of office cidents reported on the police expires Monday and his successor, The going here has been blotter. Warren W. Wilentz, who was Two persons were injured the sworn Into office last Friday, will a little sick]y of late as meet with Attorney General Gro- my best friends and severest night before the Fourth, a car ver C. Richman, Jr., in Trenton critics delight in reminding owned by Muriel Geller 147 N or- at noon' today, prior to the con- ris Avenue, Metuchen, and driven ference of prosecutors on gam- me—and so perhaps I better by her husband, Milton, 33, on bling. work up a little froth as a Route 27, collided with another It is assumed the .topic of dis- switch from the ponderous car, owned and driven by Doug- cussion will be the naming of las McLeod, 33, 223 Delaware Mr. -

Ewer Stirs Fear for Pupils by CHAKLES E

A Newspaper Devoted Complete News, Pictures To the Community Interest - Presented Fairly, Clearly Full Local Coverage And Impartially Each Week Published Every Thursday VOL. XVIII—NO. 37 FORDS, N. J., THURSDAY, OCTOBER 25, 1956 at 18 Gre&n Street, Woodbridge, Iff. J. PRICE EIGHT CENTS ewer Stirs Fear For Pupils By CHAKLES E. GREGORY Raw Sewage Saturating Area Near New School; I liave been reminded of- ten that I make little or no Prompt Action Needed WOODBRIDGE — Sewer in- progress in that direction stallation is seen by the Board __., J myself, but I can still look of Health as the only solution i , »|i, covetously: at perfection — to the frightening unsanitary conditions which now exist hi and I do. the vicinty of. new School 13, In- * * * diana Avenue, Iselin. The Board, which drew sharp Many's the minor fault criticism from members of the which has a proprietary Board of Education because of To Theft Trsj right in me—and" so, I guess, the condition due to the over- flowing of cesspools, urged that WOODBRIDGE — A fourth does many a major one. It steps be taken at once to in- man was arraigned .yesterday af- is no wonder then when I clude the area near the school ternoon before Magistrate Andrew take a- longing look at in the municipal sewer system, Desmond and additional loot was aojPS WITH A FISXOLFIS'XOL: Patrolman Andrew Lud^iff, tttirtttid trom the left, accepts a trophy trom as the only certain means of brought into headquarters as achievement of the absolute Prosecutor Warren Wilentz during the animal Central Jersey Pistol League banquet held at ththe obviating a continuing health members of the Woodbridge po- ultimate — as I have been MartmsviJle Inn, Martinsville, Tuesday night for his high average score of 296.2. -

Descargar Listado (PDF)

CATÁLOGO DE PROSPECTOS DE CINE DE ESPAÑA www.prospectosdecine.com COLECCIÓN COMPLETA 16707 prospectos listados 00001. EL ENEMIGO EN LA SANGRE Distribuidora: Repertorio M.DE MIGUEL Feind im Blut 1931 1h 16min 00002. EL PRÓFUGO (B2) Distribuidora: Metro Goldwyn Mayer VARIEDAD/COLOR `The Squaw Man` de Cecil B. DeMille tt0022428 00003. EL PROFUGO (B1) Distribuidora: METRO VARIEDAD/COLOR 00004. EL PRÓFUGO (A3) Distribuidora: METRO VARIEDAD/COLOR 00005. EL PRÓFUGO (A2) Distribuidora: METRO VARIEDAD/COLOR 00006. EL PRÓFUGO (A1) Distribuidora: METRO VARIEDAD/COLOR 00007. SOY UN PRÓFUGO Distribuidora: Columbia 00008. SOY UN PRÓFUGO Distribuidora: Columbia Programa historieta 00009. SOY UN PRÓFUGO 00010. SOY UN PRÓFUGO 00011. SOY UN PRÓFUGO 00012. SOY UN PRÓFUGO Distribuidora: Columbia Films, S.A. 00013. SOY UN PRÓFUGO Distribuidora: Columbia Films 00014. SOY UN PRÓFUGO 00015. ¡UN TÍO IMPONENTE! (2) Distribuidora: SELECCIONES FUSTER DIFERENCIAS/DISTRIBUIDORA. 00016. CENIZAS BAJO EL SOL Distribuidora: BENGALA FILMS 00017. LOS MERCADERES DE LA MUERTE (3) Distribuidora: PARAMOUNT VARIEDAD/COLOR interno, con respecto a los modelos (1) y (2). 00018. CENTAUROS DEL DESIERTO (2) Distribuidora: MERCURIO DIFERENCIAS/TACHÓN donde ponía Vistavisión. 00019. EL ASESINO INVISIBLE (2) Distribuidora: RADIO FILMS VARIEDAD/COLOR. 00020. JUNTOS HASTA LA MUERTE (2) Distribuidora: WARNER VARIEDAD/COLOR. 00021. EL 113 Distribuidora: EXCLUSIVAS HERRERA ORIA 00022. LA CONSENTIDA Distribuidora: CIFESA 00023. UNA AVENTURA NUPCIAL Distribuidora: ALIANZA CINEMATOGRÁFICA ESPAÑOLA 00024. GUERRA DE VALSES (2) Distribuidora: UFA VARIEDAD/COLOR. 00025. ROSA DE FRANCIA (2) Distribuidora: FOX VARIEDAD/COLOR. 00026. GRANADEROS DEL AMOR (2) Distribuidora: FOX VARIEDAD/COLOR. 00027. HOLLYWOOD CONQUISTADO (2) Distribuidora: FOX VARIEDAD/COLOR. 00028. UN PAR DE DETECTIVES Distribuidora: FOX 00029. -

Inventory to Archival Boxes in the Motion Picture, Broadcasting, and Recorded Sound Division of the Library of Congress

INVENTORY TO ARCHIVAL BOXES IN THE MOTION PICTURE, BROADCASTING, AND RECORDED SOUND DIVISION OF THE LIBRARY OF CONGRESS Compiled by MBRS Staff (Last Update December 2017) Introduction The following is an inventory of film and television related paper and manuscript materials held by the Motion Picture, Broadcasting and Recorded Sound Division of the Library of Congress. Our collection of paper materials includes continuities, scripts, tie-in-books, scrapbooks, press releases, newsreel summaries, publicity notebooks, press books, lobby cards, theater programs, production notes, and much more. These items have been acquired through copyright deposit, purchased, or gifted to the division. How to Use this Inventory The inventory is organized by box number with each letter representing a specific box type. The majority of the boxes listed include content information. Please note that over the years, the content of the boxes has been described in different ways and are not consistent. The “card” column used to refer to a set of card catalogs that documented our holdings of particular paper materials: press book, posters, continuity, reviews, and other. The majority of this information has been entered into our Merged Audiovisual Information System (MAVIS) database. Boxes indicating “MAVIS” in the last column have catalog records within the new database. To locate material, use the CTRL-F function to search the document by keyword, title, or format. Paper and manuscript materials are also listed in the MAVIS database. This database is only accessible on-site in the Moving Image Research Center. If you are unable to locate a specific item in this inventory, please contact the reading room. -

Egyptian 1967

Southern Illinois University Carbondale OpenSIUC April 1967 Daily Egyptian 1967 4-14-1967 The aiD ly Egyptian, April 14, 1967 The aiD ly Egyptian Staff Follow this and additional works at: http://opensiuc.lib.siu.edu/de_April1967 Volume 48, Issue 123 Recommended Citation , . "The aiD ly Egyptian, April 14, 1967." (Apr 1967). This Article is brought to you for free and open access by the Daily Egyptian 1967 at OpenSIUC. It has been accepted for inclusion in April 1967 by an authorized administrator of OpenSIUC. For more information, please contact [email protected]. l)~ Senate Asks Morris to 'Show Cause' The campus Senate has ex tablish May 18 as the date voters els€'where. are 21 years tended an invitatit)n to Pres for the carbondale City elect old, residents of Illinois for ident Delyte W. Morris to for the Carbondale Campus one year, of Jackson County show cause why he should elections. for 90 days. and of the ward not be censured by the Senate. A resolution was adopted by The Daily Egyptian had in the Senate at its Wednesday for 30 days they may qualify correctly reported that the night meeting to inform SIU as voters in the city elections. Senate had passed a bill cen students of their possible right However. the que5tion of suring the President but to vote in the forthcoming voting eligibility has been a EGYPTIAN instead it had been tabled. carbondale City elections. matter of difference of legal SfUI,(l.elfM tUt4i4 'Z(,uq.e'l,"" A spokesman in the Pres It was pointed out that many opinion. -

Cine Repórter Si

**¦ •¦¦•¦¦ ¦ ¦-—¦—¦*. ¦ ¦¦. ..'. .4, _ . ..,... _,-_-__.__-_... f.-. '¦'a-..:- "¦' '¦ ..',-. v -¦-*.¦¦¦¦ .¦ ¦*..¦-*¦•-.¦¦-_:*¦ -. .:.' ^^^^^^^^ill^^^^^^K^^^^^^^^^^MHHalv ^p* ^ÊAw ^L .^B BrBt ^m\J ^m^ Br^t BB1H SEMANÁRIO CINEMATOGRÁFICO IMPORTANTE ACONTECIMENTO NOS MEIOS CINEMATOGRÁFICOS Entrosam-se, nos seus interesses, as Empresas Teatral Peduti, de Botu. catú e Distribuidora de Filmes Cruzeiro S. A. de Taubaté Notável acontecimento nos meios cine- Uma nova Empresa Distribuidora: matograficos vens sendo divulgado atra- S. A. vés de comunicações de que a Empresa A IMPERIAL FILMES INTERNACIONAL Peduti, de Botucatú Distri- Teatral e direitos exclusivos de distri- buidora de Filmes Cruzeiro S. A., de Tau- Uma nova firma surge nos meios adquiriu os nacionais: a empresa buição no Brasil dos filmes da Republic bate, de certo modo entrosaram seus in- cinematográíicr compa- a eleição do Sr. Emilio Pe- ditsribuidora d_ .Umes denominada Im- Pictures, assim como de outras teresses com estrangeiras e nacio- duii Filho para o cargo de diretor da perial Films Internacional S. A., que ja nhias produtoras Filmes Cruzeiro S. A., nais. A Imperial Films Internacional Distribuidora de filmes contarão de Taubaté e, reciprocamente, com a ad- S. A. apresentará que com o concurso de atores de renome missão do sr. João Luiz de Aguiar Netto Martine Empresa Tea- como Jean Marais, José Lewgoy, no cargo de gerente da Gina Lollobrigida. trai Emilio Peduti, de Botucatú. Com Carol, Maria Schell, TELAS Ingrid Bergman, Lili Palmer, Curd Jur- essa conciliação de interesses e dado o ti- Vitorio rocinio dos dois azes das empresas do gens, Ann Todd, Lea Padovani, de Sicca, Brigitte Bardot e cutras figuras. -

Victor Young at Paramount, Volume II Ictor Young Could Do Anything Guises

Victor Young at Paramount, Volume II ictor Young could do anything guises. The “Main Title” is classic War II correspondent whose French – whatever the genre of film, be Young, starting with a grand flourish, wife was killed by the Nazis, returning Vit adventure, five-hankie soap segueing directly into his main theme to France after the war to try and find opera, romance, mystery and noir, com- and then directly into a great Young his son. edy – his musical palette was distinct march. Those were the days when com- and his melodic sense of film scoring posers were really given the chance to Little Boy Lost has a superb Victor seemingly knew no bounds. He knew get a film off to a great start with their Young score, one that’s not very well when to underscore and when not to, music, something of a lost art in today’s known, but is right up there with his he knew how to occasionally interpolate moviemaking world. There’s a bit of best. Originally there were only three popular songs of the day (many writ- source music – some original, some surviving cues from this brilliant score, ten by him), and he knew how music standards – that Young uses excep- but in a last-minute bit of serendipity, needed to work to aid the storytelling of tionally well. almost all of it was found and so it’s the film, something that is not nearly as a real treat to be able to present just simple as it sounds. Throughout his ca- FOREVER FEMALE about everything from this Victor Young reer, he wrote some of the most memo- Next up is the 1953 film Forever Fe- classic. -

Crime Thriller Cluster 1

Crime Thriller Cluster 1 movie cluster 1 1971 Chhoti Bahu 1 2 1971 Patanga 1 3 1971 Pyar Ki Kahani 1 4 1972 Amar Prem 1 5 1972 Ek Bechara 1 6 1974 Chowkidar 1 7 1982 Anokha Bandhan 1 8 1982 Namak Halaal 1 9 1984 Utsav 1 10 1985 Mera Saathi 1 11 1986 Swati 1 12 1990 Swarg 1 13 1992 Mere Sajana Saath Nibhana 1 14 1996 Majhdhaar 1 15 1999 Pyaar Koi Khel Nahin 1 16 2006 Neenello Naanalle 1 17 2009 Parayan Marannathu 1 18 2011 Ven Shankhu Pol 1 19 1958 Bommai Kalyanam 1 20 2007 Manase Mounama 1 21 2011 Seedan 1 22 2011 Aayiram Vilakku 1 23 2012 Sundarapandian 1 24 1949 Jeevitham 1 25 1952 Prema 1 26 1954 Aggi Ramudu 1 27 1954 Iddaru Pellalu 1 28 1954 Parivartana 1 29 1955 Ardhangi 1 30 1955 Cherapakura Chedevu 1 31 1955 Rojulu Marayi 1 32 1955 Santosham 1 33 1956 Bhale Ramudu 1 34 1956 Charana Daasi 1 35 1956 Chintamani 1 36 1957 Aalu Magalu 1 37 1957 Thodi Kodallu 1 38 1958 Raja Nandini 1 39 1959 Illarikam 1 40 1959 Mangalya Balam 1 41 1960 Annapurna 1 42 1960 Nammina Bantu 1 43 1960 Shanthi Nivasam 1 44 1961 Bharya Bhartalu 1 45 1961 Iddaru Mitrulu 1 46 1961 Taxi Ramudu 1 47 1962 Aradhana 1 48 1962 Gaali Medalu 1 49 1962 Gundamma Katha 1 50 1962 Kula Gotralu 1 51 1962 Rakta Sambandham 1 52 1962 Siri Sampadalu 1 53 1962 Tiger Ramudu 1 54 1963 Constable Koothuru 1 55 1963 Manchi Chedu 1 56 1963 Pempudu Koothuru 1 57 1963 Punarjanma 1 58 1964 Devatha 1 59 1964 Mauali Krishna 1 60 1964 Pooja Phalam 1 61 1965 Aatma Gowravam 1 62 1965 Bangaru Panjaram 1 63 1965 Gudi Gantalu 1 64 1965 Manushulu Mamathalu 1 65 1965 Tene Manasulu 1 66 1965 Uyyala -

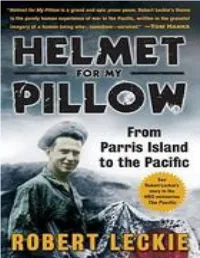

Helmet for My Pillow: from Parris Island to the Pacific

Robert Leckie, 1942 To Those Who Fell The Battle of the Tenaru, August 21, 1942 by Robert Leckie A helmet for my pillow, A poncho for my bed, My rifle rests across my chest— The stars swing overhead. The whisper of the kunai, The murmur of the sea, The sighing palm and night so calm Betray no enemy. Hear!, river bank so silent You men who sleep around That foreign scream across the stream— Up! Fire at the sound! Sweeping over the sandspit That blocks the Tenaru With Banzai-boast a mushroomed host Vows to destroy our few. Into your holes and gunpits! Kill them with rifles and knives! Feed them with lead until they are dead— And widowed are their wives. Sons of the mothers who gave you Honor and gift of birth, Strike with the knife till blood and life Run out upon the earth. Marines, keep faith with your glory Keep to your trembling hole. Intruder feel of Nippon steel Can’t penetrate your soul. Closing, they charge all howling Their breasts all targets large. The gun must shake, the bullets make A slaughter of their charge. Red are the flashing tracers, Yellow the bursting shells. Hoarse is the cry of men who die Shrill are the woundeds’ yells. God, how the night reels stricken! She shrieks with orange spark. The mortar’s lash and cannon’s crash Have crucified the dark. Falling, the faltering foemen Beneath our guns lie heaped. By greenish glare of rocket’s flare We see the harvest reaped. Now has the first fierce onslaught Been broken and hurled back. -

Tras La Huella De Vértigo

La huella de Vértigo Diego Moldes A Angelina, por Todo... 2 Agradecimientos: A Daniel Martí (Universidad de Vigo) y Eduardo Galán (Televisión de Galicia). A mi hermano Fran, a mis hermanas Patricia, Lara y Carmen, a mi madre María del Carmen González Janeiro, a mi padre Francisco Javier Moldes Fontán. A mi abuelo, José Moldes Castro, in memoriam. 3 “La Belleza artística no consiste en la representación de una cosa bella, sino en la bella representación de una cosa.” Inmmanuel Kant “ Llamo trazados de sombras a estos bocetos para designar con este nombre que les doy el lado oscuro de la vida, y porque – como otros trazados de sombras- no son visibles directamente. Si tomo entre las manos un trazado de sombras, no recibo impresión alguna, no me puedo formar ninguna idea verdadera. Sólo puedo verlos si los sitúo ante una pared sin mirarlos directamente, sino a la imagen que aparece en la pared. Lo mismo sucede con la imagen que quiero mostrar aquí, una imagen interior que no se hace perceptible mientras no se atraviese la imagen exterior. Esta imagen exterior puede carecer de relieve, y hasta que no la penetro no descubro la imagen íntima que quiero mostraros, una imagen demasiado tenue para ser visible exteriormente, puesto que está tejida con los sentimientos más delicados del alma”. Sören Kierkegaard. 4 Índice 1. Prólogo 2. Apuntes generales para una introducción 3. Referencias pictóricas y literarias en Vértigo: Prerrafaelismo: Millais, Rossetti. Romanticismo: Hoffmann. Simbolismo: Redon, Khnopff, Schlobach... 4. Poe-Hitchcock 5. Vértigo y lo fantástico: Nerval, Gautier, Mérimée, Le Fanu, Chasles 6.