Progettazione Per La Realizzazione E L'esercizio Di

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Comune Di San Venanzo |

COMUNE DI SAN VENANZO PROVINCIA DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 08.01.2014 OGGETTO: PROGETTO “MUSEO MULTIMEDIALE DEL PAESAGGIO” A VALERE SUL PSR PER L’UMBRIA – MISURA 3.1.3. – APPROVAZIONE - L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 8.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: PRESENTI ASSENTI 1) VALENTINI Francesca Sindaco X 2) RUMORI Mirco Assessore X 3)BINI Waldimiro Assessore X 4) CODETTI Samuele Assessore X 5) SERVOLI Giacomo Assessore X Fra gli assenti sono giustificati i signori: Rumori/ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta – Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to M. Rumori Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA F.to R. Tonelli - Richiamato il proprio precedente atto n. 2 adottato nella seduta del 8.1.2014, con il quale è stato approvato l’accordo di collaborazione tra le Amministrazioni Comunali di Allerona, Piegaro, -

Località Poggio Della Cavallaccia”

Rif. Doc. S4 PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO Parrano e San Venanzo “Località Poggio della Cavallaccia” Criteri di scelta Proponente Innova Wind. S.r.l. Prof. Ing. F. Cotana Prof. Ing. F. Asdrubali Ing. G. Baldinelli Ing. A. Presciutti Ing. S. Schiavoni Ing. F. Bianchi Prof. Ing.Agr. Geol. L. Blois Ing. C. Festuccia Ing. A. Lepri Ing. F. Vonella Ing. M.Galeone Ing. V.M. D’Abundo INDICE 1. PREMESSA ........................................................................................... 3 1.1 Scopo della relazione ........................................................................................ 3 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ............................................................ 4 2.1 Strumenti di tutela Paesaggistica ...................................................................... 4 2.1.1 Pianificazione nazionale .................................................................................................... 4 2.1.2 Pianificazione regionale ..................................................................................................... 8 2.1.2.1 Piano Paesaggistico Regionale ................................................................................... 8 2.1.2.2 Il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) ..................................................................... 14 2.1.3 Pianificazione Provinciale ................................................................................................ 16 2.1.3.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) -

Progettazione Per La Realizzazione E L’Esercizio Di Un Impianto Eolico

Rif. Doc. S6 PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO Parrano e San Venanzo “Località Poggio della Cavallaccia” Sintesi non Tecnica Proponente Innova Wind. S.r.l. Prof. Ing. F. Cotana Prof. Ing. F. Asdrubali Ing. G. Baldinelli Ing. A. Presciutti Ing. S. Schiavoni Ing. F. Bianchi Prof. Ing. Agr. Geol. L. Blois Ing. C. Festuccia Ing. A. Lepri Ing. F. Vonella Ing. M.Galeone Ing. V.M. D’Abundo INDICE Sintesi non Tecnica – Parco eolico nei Comuni di Parrano e di San Venanzo 1 INTRODUZIONE .................................................................................... 5 1.1 CARATTERISTICHE GENERALI DEL PROGETTO ........................................ 5 1.2 I SOGGETTI PROPONENTI ............................................................................. 5 1.3 CRITERIO DI REDAZIONE DELLO STUDIO ................................................... 6 2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ................................ 8 2.1 STATO ED EVOLUZIONE DELLA PIANIFICAZIONE ATTINENTE AL PROGETTO ...................................................................................................... 8 2.1.1 PROGRAMMAZIONE ENERGETICA ................................................................................ 8 2.1.1.1 PIANIFICAZIONE ENERGETICA EUROPEA ED INTERNAZIONALE ................... 8 2.1.1.1.1 Pianificazione Energetica Europea in materia di fonti rinnovabili .................. 12 2.1.1.2 CONTESTO NORMATIVO NAZIONALE ............................................................... 17 2.1.1.2.1 Pianificazione Energetica -

It001e00020532 Bt 6,6 Vocabolo Case Sparse 0

CODICE POD TIPO FORNITURA EE POTENZA IMPEGNATA INDIRIZZO SITO FORNITURA COMUNE FORNITURA IT001E00020532 BT 6,6 VOCABOLO CASE SPARSE 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020533 BT 3 VOCABOLO CASE SPARSE 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020534 BT 6 VOCABOLO CASE SPARSE 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020535 BT 11 VIA DEI GELSI 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020536 BT 6 VIA MADONNA DELLA NEVE 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020537 BT 22 VIA ROMA 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020538 BT 22 VOCABOLO SELVE 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020539 BT 6 VIA COL DI LANA 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020540 BT 6 VIALE EUROPA 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020541 BT 16,5 VIALE EUROPA 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020542 BT 6 VIALE J.F. KENNEDY 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020543 BT 11 LOCALITA' PIAN DI CASTELLO 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020544 BT 6 LOCALITA' RADICE 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020545 BT 6 VIALE UMBERTO I 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020546 BT 1,65 LOCALITA' PIANO MONTE 0 - 05030 - POLINO (TR) [IT] POLINO IT001E00020547 BT 63 VIA PROV. ARR. POLINO 0 - 05030 - POLINO (TR) [IT] POLINO IT001E00020548 MT 53 VIA PROV. ARR. POLINO 0 - 05030 - POLINO (TR) [IT] POLINO IT001E00020552 BT 22 LOCALITA' FAVAZZANO -

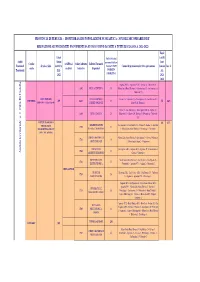

REPORT STUDENTI ISCRITTI DA COMUNI DIVERSI A.S 2021-2022.Pdf

PROVINCIA DI PERUGIA - MONITORAGGIO POPOLAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI II° RILEVAZIONE ALUNNI ISCRITTI PROVENIENTI DA FUORI COMUNE (ISCRITTI A TUTTE LE CLASSI A.S. 2021-2022) Totale Totale TOTALE Iscritti iscritti Ambiti Alunni fuori Ccodice Sedi/Plessi Codice indirizzo Indirizzi Formativi provenienti da fuori Funzionali Scuola e Sede iscritti AS Comune X OGNI Comuni di provenienza/iscritti x ogni comune Comune Inc. % scuola scoalstici formativo frequentati Territoriali 2021- INDIRIZZO A.S. 2022 FORMATIVO 2021- 2022 Anghiari AR (1) - Apecchio PU (2) - Citerna (3) - Monterchi (2) - LI02 LICEO SCIENTIFICO 23 Monta Santa Maria Tiberina (3) - San Giustino (7) - San Sepolcro (2)- Umbertide (3) LICEO "PLINIO IL LICEO SCIENTIFICO Citerna (1) - Umbertide (13) - San Sepolcro (1) - San Giustino (2) - PGPC05000A 499 L103 19 71 14% GIOVANE" - Città di Castello SCIENZE APPLICATE Monte S. M. Tiberina (2) Citerna (3) - San Giustino (4) - San Sepolcro AR (4)- Anghiari (1) - LI01 LICEO CLASSICO 29 Monterchi (1) - Monte S.M. Tiberina (1) - Perugia (2) - Umbertide (13) ISTITUTO ECONOMICO 425 45% AMMINISTRAZIONE San Giustino 11 - San Sepolcro 11 - Citerna 6 - Anghiari 2 - Apecchio TECNOLOGICO IT01 41 "FRANCHETTI-SALVIANI" FINANZA E MARKETING 1 - Monte Santa Maria Tiberina 5 - Pietralunga 1 -Umbertide 4 CITTA' DI CASTELLO CHIMICA MATERIALI E Monte Santa Maria Tiberina 2 - San Giustino 2 - Citerna 2 -Monterchi IT16 10 BIOTECNOLOGIE 1 - Pieve Santo Stefano 2 - Verghereto 1 COSTRUZIONI San Sepolcro AR 1- Anghiari AR 2 - Apecchio PU 2- San Giustino -

Umbria Water Festival 2012 Acquasparta 17 Maggio 2012

Aarhus Convention Study Tour for Belarus to Italay Rome, Italian Geographical Society , December 20 th 2016 Responsabile e coordinatrice Arch. Donatella Venti Dirigente Settore Pianificazione del Territorio e Sviluppo Economico - Provincia di Terni Chiara Bagnetti , Maria Paola la Pegna, Rossella Amato Esperti esterni Provincia di Terni L’ESPERIENZA DI CONTRATTI & Laboratorio Paesaggio San Gemini LABORATORI DEL PAESAGGIO NELLA PROVINCIA DI TERNI OVVERO un'alleanza tra comunità locali e paesaggio I territori dei Contratti di Paesaggio della Provincia di Terni ACQUASPARTA – SAN GEMINI AVIGLIANO UMBRO - MONTECASTRILLI L’ambito Spoleto montano e collinare Fiume compreso tra i Tevere rilievi dei Torrent M.Martani, dei e Naia M.Amerini e la Todi Conca Ternana... ACQUASPARTA …ricco di risorse naturalistiche L’ambito nel AVIGLIANO UMBRO paesaggistiche, PTCP della MONTECASTRILLI storico- Provincia architettoniche, di Terni culturali e M. MARTANI sociali diffuse, SAN GEMINI terni ma non pienamente valorizzati FIUME Terni M. AMERINI NERA Fiume Nera ….in cui è vivo il Narni senso di identità e comunità PROGETTO EUROPEO MODELAND - Programma MED Riconoscimento da parte delle comunità locali del paesaggio, delle identità, dei valori e delle risorse territoriali per un nuovo modello di governo del territorio nelle aree rurali mediterranee considerando il paesaggio come elemento chiave per lo sviluppo di un territorio. Partners del progetto: •Italia •Spagna •Grecia •Francia •Cipro i laboratori di paesaggio contribuiscono a costruire PAESAGGI DI QUALITA' -

Elenco Trasferimenti Passaggi

********************************************************************************** * SI-13-SM-PDO2B * * * * SISTEMA INFORMATIVO MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE * * * * * * SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'UMBRIA * * * * * * UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE : TERNI * * * * * * ELENCO DEI TRASFERIMENTI E PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO * * * * * * ANNO SCOLASTICO 2015/2016 * * * * * * ATTENZIONE: PER EFFETTO DELLA LEGGE SULLA PRIVACY QUESTA STAMPA NON * * CONTIENE ALCUNI DATI PERSONALI E SENSIBILI CHE CONCORRONO ALLA * * COSTITUZIONE DELLA STESSA. AGLI STESSI DATI GLI INTERESSATI O I * * CONTROINTERESSATI POTRANNO EVENTUALMENTE ACCEDERE SECONDO LE MODALITA' * * PREVISTE DALLA LEGGE SULLA TRASPARENZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI. * * * * * ********************************************************************************** POSTI DI SOSTEGNO PER MINORATI PSICO-FISICI ***** TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DEL COMUNE 1. COPPARI ROBERTO . 18/ 4/64 (TR) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : TRMM811012 - TERNI A.DE FILIS ( TERNI ) A : TRMM045005 - TERNI "L. DA VINCI E O. NUCULA" ( TERNI ) PUNTI 252 2. RENDEU' PAOLO . 28/12/68 (TR) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : TRMM809023 - TERNI "P.MANASSEI" ( TERNI ) A : TRMM81201T - TERNI "GIOVANNI XXIII" ( TERNI ) PUNTI 107 3. SIMONCINI ELISABETTA . 25/ 1/69 (TR) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : TRMM82202D - ORVIETO "IPPOLITO SCALZA" ( ORVIETO ) A : TRMM823029 - ORVIETO "LUCA SIGNORELLI" ( ORVIETO ) PUNTI 121 ***** TRASFERIMENTI NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA 1. BURRATTI LIDIA . 23/ 3/72 (VT) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : TRMM02200C - AMELIA "A.VERA" ( AMELIA ) A : TRMM809023 - TERNI "P.MANASSEI" ( TERNI ) PUNTI 116 2. MASCELLONI MAURO . 24/ 5/68 (RM) TIT. SU POSTI DI SOSTEGNO (MIN. PSICO-FIS.) DA : TRMM817011 - ALLERONA SCALO ( ALLERONA ) A : TRMM815019 - FABRO "G.CANINI" ( FABRO ) PUNTI 110 POSTI DI SOST. MIN. PSICO-FISICI 3. MORONI FRANCESCA . 15/ 5/64 (TR) TIT. -

Complessi Sportivi Nella Provincia Di Terni

CODICE TIPOLOGIA CODICE TIPOLOGIA COMUNE DENOMINAZIONE FRAZIONE INDIRIZZO CAP TELEFONO IMPIANTO SPAZIO CAMPO DI CALCIO " MASSIMO ALLERONA ALLERONA LOCALITA' CASELLA OSPEDALE 5011 030 CALCIO 030 CALCIO TARDIOLO" CAPOLUOGO ALLERONA ALLERONA IMPIANTI SPORTIVI VIA MADONNA DELL'ACQUA 5011 320 TENNIS 320 TENNIS CAPOLUOGO ALLERONA ALLERONA IMPIANTI SPORTIVI VIA MADONNA DELL'ACQUA 5011 060 BOCCE 060 BOCCE CAPOLUOGO 180 POLIVALENTI ALLERONA 180 POLIVALENTI ALL'APERTO O ALLERONA IMPIANTI SPORTIVI VIA MADONNA DELL'ACQUA 5011 CAPOLUOGO ALL'APERTO SEMPLICEMENTE COPERTI ALLERONA CAMPO DA TENNIS ALLERONA SCALO ALLERONA SCALO VIA S.ABBONDIO 5011 320 TENNIS 320 TENNIS ALLERONA CAMPO DI CALCIO ALLERONA SCALO LOCALITA' FONDACCE 5011 030 CALCIO 030 CALCIO CAMPO DA CALCIO FRAZIONE DI AMELIA FORNOLE STRADA SAN SILVESTRO 5022 030 CALCIO 030 CALCIO FORNOLE CAMPO SPORTIVO FRAZIONE DI AMELIA MACCHIE FRAZIONE DI MACCHIE 5022 030 CALCIO 030 CALCIO MACCHIE CAMPO DA CALCIO FRAZIONE PORCHIANO FRAZIONE DI PORCHIANO DEL AMELIA 5022 030 CALCIO 030 CALCIO PORCHIANO DEL MONTE DELMONTE MONTE CAMPO SPORTIVO FRAZIONE DI AMELIA SAMBUCETOLE FRAZIONE DI SAMBUCETOLE 5022 030 CALCIO 030 CALCIO SAMBUCETOLE 012 ATLETICA IMPIANTO SPORTIVO "ALDO LOC. PATICCHI - STRADA DELLE 020 CALCIO E AMELIA 5022 LEGGERA -PISTE PAGLIARICCI" TORRI ATLETICA LEGGERA ANULARI IMPIANTO SPORTIVO "ALDO LOC. PATICCHI - STRADA DELLE AMELIA 5022 320 TENNIS 320 TENNIS PAGLIARICCI" TORRI IMPIANTO SPORTIVO "ALDO LOC. PATICCHI - STRADA DELLE AMELIA 5022 320 TENNIS 320 TENNIS PAGLIARICCI" TORRI IMPIANTO SPORTIVO "ALDO LOC. PATICCHI - STRADA DELLE 040 CALCETTO AMELIA 5022 040 CALCETTO PAGLIARICCI" TORRI (CALCIO A 5) IMPIANTO SPORTIVO "ALDO LOC. PATICCHI - STRADA DELLE AMELIA 5022 190 PALESTRE 190 PALESTRE PAGLIARICCI" TORRI IMPIANTO SPORTIVO "ALDO LOC. -

Tav. 2 Carta Della Viabilità

SP59 PROVINCIA DI TERNI SP60 SP15 MONTEGABBIONE ! ! ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE MONTELEONE !MONTEGIOVE D’ORVIETO !PIANELLO SAN VITO IN MONTE ! SP105 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE !CASTEL DI FIORI SP58 ! POGGIO AQUILONE !BELVEDERE FAIOLO VESCA SP54 ! ! P I A N O ! PORNELLO SP57 D I E M E R G E N Z A -# SP106 !FABRO SCALO SP52 SP112 !ROTECASTELLO SP50 FABRO ! P R O V I N C I A L E OLEVOLE ! PARRANO ! ! SP110 R I S C H I O S I S M I C O !POGGIO DELLA FAME -# COLLELUNGO SAN VENANZO ! IL PIANO SP104 ! SP61 SS317 RIPALVELLA PALOMBARA CANTONE ! ! ! !POGGIO SPACCATO ! FICULLE SP108 CASALICCHIO ! ! -# OSPEDALETTO !SAN MARINO ALLERONA ! !POGGI SALA SP51! SP49 !STAZIONE DI ALLERONA SP48 SCALA 1:100.000 TAV.2 - CARTA DELLA VIABILITA’ SAN BARTOLOMEO MORRANO VECCHIO ! ! GRUPPO DI LAVORO MONTERUBIAGLIO ! MORRANO NUOVO Coordinatore del Piano di Protezione Civile: Dott. Geol. Marco Spinazza ! Progettista del gruppo redazionale: Dott. Geol. Marco Spinazza Consulente: Dott. Geol. Marco Claudio Bianchi Collaboratore e operatore GIS: Geom. Fabrizio Fazi PRODO ! Editing ed esecutori: Geom. Rosita Gentilucci - Geom. Isabella Serafini SP44 SP45 Con la collaborazione Segreteria amministrativa: Sig.ra Marusca Nicchi ! CASTEL VISCARDO !TITIGNANO SP45 -# Dirigente Area Assetto del Territorio: Arch. Donatella Venti BARDANO Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Terni: Fabio Paparelli VICENO ! SP107 ! !FONTANELLE DI BARDANO Presidente della Provincia di Terni: Andrea Cavicchioli SP47 !BENANO SS71 SP99 SS79BIS CICONIA SP56 ! SP45 Prefettura di Terni -

Clicca Qui Per Ottenere L'intero Albo In

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TERNI ELENCO DEI GEOMETRI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE ANNO 2021 Sede: TERNI - Via C. Guglielmi n.29 - Tel - 0744/422.689 FAX 0744/426.086 e-mail: [email protected] - PEC: [email protected] SEDE DEL COLLEGIO: VIA CARLO GUGLIELMI 29 - 05100 TERNI TELEFONO - 0744/422689 - FAX 0744/426086 E-MAIL [email protected] PEC [email protected] CONSIGLIO DEL COLLEGIO eletto ai sensi del D.L.1t. 23.11.1944, n.382 e s.m. e i.. (In carica per il quadriennio 2018/2022) Presidente geom. Alberto Diomedi Segretario geom. Daniela Spaccini Tesoriere geom. Roberto Riommi Consiglieri geom. Luca Baciarello geom. Massimiliano Fancello geom. Daniela Figus geom. Stefano Fontanella geom. Marco Rondinelli geom. Luca Vergaro *************** CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI Sede: P.zza Colonna n.361-00187 ROMA Presidente geom. Maurizio SAVONCELLI Vicepresidente geom. Ezio PIANTEDOSI Segretario geom. Enrico RISPOLI Consiglieri geom. Antonio Mario ACQUAVIVA geom. Luca BINI geom. Paolo BISCARO geom. Pierpaolo GIOVANNINI geom. Pietro LUCCHESI geom. Paolo NICOLOSI geom. Bernardino ROMITI geom. Livio SPINELLI *************** CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI Sede: ROMA - LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 - TEL. 06/326861 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente geom. Diego Buono Vice Presidente geom. Renato Ferrari Consiglieri geom. Gianni Bruni geom. Carlo Cecchetelli geom. Cristiano Cremoli geom. Francesco Di Leo geom. Carmelo Garofalo geom. Massimo Magli geom. Carlo Papi geom. Vincenzo Paviato geom. Ilario Tesio GIUNTA ESECUTIVA Presidente geom. Diego Buono Vice Presidente geom. Renato Ferrari Componenti geom. Carlo Cecchetelli geom. Carmelo Garofalo geom. -

I Borghi Più Belli D'italia

I Borghi più Belli d’Italia Il fascino dell’Italia nascosta UUmmbbrriiaa MAGICAL VILLAGE ENERGIZE FOR LIFE Tour of the villages and festivals Fireworks, Folklore, Art, Music and Fine Tasting I BORGHI PIÙ BELLI D’ITALIA is an BORGHI ITALIA TOUR NETWORK is the exclusive club that contains the Citerna exclusive TOUR OPERATOR of the Club of most beautiful villages of Italy. This Montone the Most Beautiful Villages of Italy - Anci Castiglione Corciano initiative arose from the need to del Lago S. Antonio and responsible of tourism activity and Torgiano Bettona Paciano Panicale Spello promote the great heritage of His - Deruta strategy. It turns the hudge Heritage of Monte Castello Bevagna di Vibio tory, Art, Culture, Environment and Montefalco Trevi art, culture, traditions, fine food and wine Traditions of small Italian towns Massa Martana Norcia and the beauties of natural environment Acquasparta Vallo di Nera which are, for the large part, ex - in a unique Italian tourist product, full of Lugnano San Gemini Arrone cluded from the flows of visitors in Teverina charm and rich in contents. Emotional and tourists. Giove Stroncone tourism and relationship tourism. UMBRIA, near Rome and Florence, is the region with the largest number of most beautiful villages of Italy: 24! It’s land of grapes and olives, that pro - duces, from ancient Roman times, fine wine and oil; it’s land of mystical abbeys: between St. Benedict, patron of Europe and St. Francis, patron of Italy. Umbria is land of peace. THE BORGO… The most beautiful “borghi” of Italy are enchanted places whose beauty, consolidated over the centuries, tran - scends our lives, whose squares, fortresses, castles, churches, palaces, towers, bell towers, landscapes, festivals, typical products, stories allows us to understand what really Italy is, beyond the rhetoric, the most beautiful country in the world. -

Determinazione Dirigenziale N° 253 Del 14 Luglio 2020: Affidamento

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 253 DEL 14 LUGLIO 2020 OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E SPANDIMENTO DI BRECCIA MACINATA NELL’AMBITO DEGLI “INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI FIUMI CHIANI E PAGLIA NEI TRATTI CLASSIFICATI IN 3 A CATEGORIA ED AFFLUENTI IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE, MONTELEONE D'ORVIETO, FABRO, MONTEGABBIONE, PARRANO, FICULLE, ORVIETO, ALLERONA E CASTEL VISCARDO” – LOTTO 305/U CODICE CIG: Z752DA761A Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi IL DIRIGENTE Premesso: − che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione; − che nell’ambito degli “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3 a categoria ed affluenti in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Monteleone d'Orvieto, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – Lotto 305/U, si rende necessario procedere all’imbrecciatura per il ricarico e la sistemazione della pista di servizio sulle arginature del fiume Chiani nel tratto compreso tra la S.C. di Olevole ed il ponte della linea FS Firenze Roma nei Comuni di Ficulle e Fabro (TR); Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 202 in data 2 marzo 2020 è stato nominato Responsabile del procedimento per gli interventi in argomento l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio; Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in argomento, allegata alla presente; Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art.