Progettazione Per La Realizzazione E L’Esercizio Di Un Impianto Eolico

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Comune Di San Venanzo |

COMUNE DI SAN VENANZO PROVINCIA DI TERNI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 4 DEL 08.01.2014 OGGETTO: PROGETTO “MUSEO MULTIMEDIALE DEL PAESAGGIO” A VALERE SUL PSR PER L’UMBRIA – MISURA 3.1.3. – APPROVAZIONE - L’anno DUEMILAQUATTORDICI il giorno VENTINOVE del mese di GENNAIO alle ore 8.30 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei signori: PRESENTI ASSENTI 1) VALENTINI Francesca Sindaco X 2) RUMORI Mirco Assessore X 3)BINI Waldimiro Assessore X 4) CODETTI Samuele Assessore X 5) SERVOLI Giacomo Assessore X Fra gli assenti sono giustificati i signori: Rumori/ Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa MILLUCCI Augusta – Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopraindicato. LA GIUNTA COMUNALE Premesso che sulla proposta della presente deliberazione: Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to M. Rumori Il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49 – comma 1 – del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e s.m.) esprime parere: FAVOREVOLE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA F.to R. Tonelli - Richiamato il proprio precedente atto n. 2 adottato nella seduta del 8.1.2014, con il quale è stato approvato l’accordo di collaborazione tra le Amministrazioni Comunali di Allerona, Piegaro, -

Località Poggio Della Cavallaccia”

Rif. Doc. S4 PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE E L’ESERCIZIO DI UN IMPIANTO EOLICO Parrano e San Venanzo “Località Poggio della Cavallaccia” Criteri di scelta Proponente Innova Wind. S.r.l. Prof. Ing. F. Cotana Prof. Ing. F. Asdrubali Ing. G. Baldinelli Ing. A. Presciutti Ing. S. Schiavoni Ing. F. Bianchi Prof. Ing.Agr. Geol. L. Blois Ing. C. Festuccia Ing. A. Lepri Ing. F. Vonella Ing. M.Galeone Ing. V.M. D’Abundo INDICE 1. PREMESSA ........................................................................................... 3 1.1 Scopo della relazione ........................................................................................ 3 2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO ............................................................ 4 2.1 Strumenti di tutela Paesaggistica ...................................................................... 4 2.1.1 Pianificazione nazionale .................................................................................................... 4 2.1.2 Pianificazione regionale ..................................................................................................... 8 2.1.2.1 Piano Paesaggistico Regionale ................................................................................... 8 2.1.2.2 Il Piano Urbanistico Territoriale (PUT) ..................................................................... 14 2.1.3 Pianificazione Provinciale ................................................................................................ 16 2.1.3.1 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) -

Elenco Beneficiari COLTURE AGRARIE 2010

ELENCO DANNI COLTURE AGRARIE 2010- L.R.17/2009 N° COGNOME E NOME COMUNE E LOCALITA' DANNO P D O DATA COLTURA ha a ca % Danno PREZZO IMPORTO SPESE SPESE INDENNIZZ l.r. 17/09 MODALITA' INDENNIZZ COORDINATE UTM FOGLIO PARTICELLE A E A SOPRALL. D ql. UNIT. DANNO RACCOLTA RACCOLTA O 85% PAGAMENT O MENO R M S GENERALE TOTALE AMMESSO O SPESE C A I POSTALI O N I O 1 AMATI FIORELLA 171,172,173,174,175, 2 ANNESANTI SECONDO ARRONE CASTEL DI LAGO X 21-lug-10 ORZO 3 70 0 16 14,25 228 2,5 40 188 159,8 98 168, TERNI 32,33,34,45,46 3 ANNESANTI SECONDO ARRONE CASTEL DI LAGO X 4-ott-10 GIRASOLE 5 0 0 20 33,9 678 3,5 70 608 516,8 15 ARRONE 4 BARBONARI LUCIANA FERENTILLO PIANO X 28-gen-10 MAIS 1 0 0 24 19,45 466,8 1,5 36 430,8 366,18 50 441 FERENTILLO 5 BELLISCIONI MARISA SAN VENANZO MASCALOCCHIO X 18-giu-10 ERBA MEDICA 1 72 0 40 11,25 450 2 80 370 314,5 59 53 SAN VENANZO 6 BELLISCIONI MARISA SAN VENANZO MASCALOCCHIO X 18-giu-10 LUPINELLA 1 59 0 30 11,25 337,5 2 60 277,5 235,875 59 53 SAN VENANZO 91,152,70, SAN 7 BILANCINI ENZO SAN VENANZO MELONTA X 28-mag-10 ERBA MEDICA 2 0 0 10 11,25 112,5 2 20 92,5 78,625 125 VENANZO 91,152,70, SAN 8 BILANCINI ENZO SAN VENANZO MELONTA X 28-mag-10 PRATO MISTO 1 0 0 15 8,25 123,75 2 30 93,75 79,6875 125 VENANZO 9 BONIFAZI DOMENICO 0 0 0 0 10 BRUZZICHES SARA GUARDEA MEZZERIA X 31-ago-10 ERBA MEDICA 4 38 50 30 11,25 337,5 2 60 277,5 235,875 29 1,4,12,13 GUARDEA 11 CARBONI IVANA GURDEA MADONNA DEL PORTO X 31-ago-10 MAIS 0 10 0 3,5 19,45 68,075 1,5 5,25 62,825 53,40125 9 201 GUARDEA 12 CARBONI IVANA GURDEA MADONNA DEL PORTO X 23-set-10 VITE MERLOT 0 3 0 1 33 33 5,96 5,96 27,04 22,984 9 202 GUARDEA n.1570 barbatelle + ripristino € 2,45 a CHIRICO GIOVANNI NARNI STRADA DEI COLLI X 3-giu-09 fatt.91 del 23 2 09 barb. -

It001e00020532 Bt 6,6 Vocabolo Case Sparse 0

CODICE POD TIPO FORNITURA EE POTENZA IMPEGNATA INDIRIZZO SITO FORNITURA COMUNE FORNITURA IT001E00020532 BT 6,6 VOCABOLO CASE SPARSE 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020533 BT 3 VOCABOLO CASE SPARSE 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020534 BT 6 VOCABOLO CASE SPARSE 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020535 BT 11 VIA DEI GELSI 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020536 BT 6 VIA MADONNA DELLA NEVE 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020537 BT 22 VIA ROMA 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020538 BT 22 VOCABOLO SELVE 0 - 05028 - PENNA IN TEVERINA (TR) [IT] PENNA IN TEVERINA IT001E00020539 BT 6 VIA COL DI LANA 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020540 BT 6 VIALE EUROPA 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020541 BT 16,5 VIALE EUROPA 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020542 BT 6 VIALE J.F. KENNEDY 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020543 BT 11 LOCALITA' PIAN DI CASTELLO 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020544 BT 6 LOCALITA' RADICE 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020545 BT 6 VIALE UMBERTO I 0 - 05010 - PORANO (TR) [IT] PORANO IT001E00020546 BT 1,65 LOCALITA' PIANO MONTE 0 - 05030 - POLINO (TR) [IT] POLINO IT001E00020547 BT 63 VIA PROV. ARR. POLINO 0 - 05030 - POLINO (TR) [IT] POLINO IT001E00020548 MT 53 VIA PROV. ARR. POLINO 0 - 05030 - POLINO (TR) [IT] POLINO IT001E00020552 BT 22 LOCALITA' FAVAZZANO -

REPORT STUDENTI ISCRITTI DA COMUNI DIVERSI A.S 2021-2022.Pdf

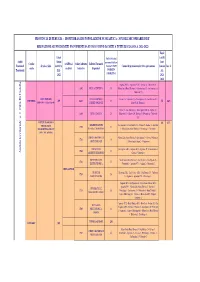

PROVINCIA DI PERUGIA - MONITORAGGIO POPOLAZIONE SCOLASTICA - SCUOLE SECONDARIE DI II° RILEVAZIONE ALUNNI ISCRITTI PROVENIENTI DA FUORI COMUNE (ISCRITTI A TUTTE LE CLASSI A.S. 2021-2022) Totale Totale TOTALE Iscritti iscritti Ambiti Alunni fuori Ccodice Sedi/Plessi Codice indirizzo Indirizzi Formativi provenienti da fuori Funzionali Scuola e Sede iscritti AS Comune X OGNI Comuni di provenienza/iscritti x ogni comune Comune Inc. % scuola scoalstici formativo frequentati Territoriali 2021- INDIRIZZO A.S. 2022 FORMATIVO 2021- 2022 Anghiari AR (1) - Apecchio PU (2) - Citerna (3) - Monterchi (2) - LI02 LICEO SCIENTIFICO 23 Monta Santa Maria Tiberina (3) - San Giustino (7) - San Sepolcro (2)- Umbertide (3) LICEO "PLINIO IL LICEO SCIENTIFICO Citerna (1) - Umbertide (13) - San Sepolcro (1) - San Giustino (2) - PGPC05000A 499 L103 19 71 14% GIOVANE" - Città di Castello SCIENZE APPLICATE Monte S. M. Tiberina (2) Citerna (3) - San Giustino (4) - San Sepolcro AR (4)- Anghiari (1) - LI01 LICEO CLASSICO 29 Monterchi (1) - Monte S.M. Tiberina (1) - Perugia (2) - Umbertide (13) ISTITUTO ECONOMICO 425 45% AMMINISTRAZIONE San Giustino 11 - San Sepolcro 11 - Citerna 6 - Anghiari 2 - Apecchio TECNOLOGICO IT01 41 "FRANCHETTI-SALVIANI" FINANZA E MARKETING 1 - Monte Santa Maria Tiberina 5 - Pietralunga 1 -Umbertide 4 CITTA' DI CASTELLO CHIMICA MATERIALI E Monte Santa Maria Tiberina 2 - San Giustino 2 - Citerna 2 -Monterchi IT16 10 BIOTECNOLOGIE 1 - Pieve Santo Stefano 2 - Verghereto 1 COSTRUZIONI San Sepolcro AR 1- Anghiari AR 2 - Apecchio PU 2- San Giustino -

Calendario Eventi Primavera/Estate 2017 Umbria: Scopri L'arte Di Vivere

Umbria: scopri l’arte di vivere > calendario eventi primavera/estate 2017 Il Giove di Otricoli Stroncone Festa del Corpus Domini Piediluco Castel Giorgio - Festa del Maggio* Otricoli Music Festival Orvieto - Festa del Corpus Domini* www.entrainumbria.it 1. Acquasparta 17. Lugnano in Teverina www.umbriatouring.it 2. Allerona 18. Montecastrilli www.tipicamenteumbria.it 3. Alviano 19. Montecchio www.umbriaexperience.it 4. Amelia 20. Montefranco 5. Arrone 21. Montegabbione Chiani 6. Attigliano 22. Monteleone d’Orvieto 7. Avigliano Umbro 23. Narni 8. Baschi 24. Orvieto 9. Calvi dell’Umbria 25. Otricoli 10. Castel Giorgio 26. Parrano 11. Castel Viscardo 27. Penna in Teverina 12. Fabro 28. Polino 13. Ferentillo 29. Porano Lago di Corbara 14. Ficulle 30. Sangemini 15. Giove 31. San Venanzo 16. Guardea 32. Stroncone 33. Terni Tevere www.comune.terni.it www.turismoamelia.it www.comune.stroncone.tr.it Nera www.comune.arrone.tr.it www.prolocoferentillo.it www.mollydesign.com www.otricoliturismo.it www.comune.calvidellumbria.tr.it www.comune.lugnanointeverina.tr.it Nera www.comune.ficulle.tr.it www.comune.fabro.tr.it www.comune.castelgiorgio.tr.it www.comune.castelviscardo.tr.it www.comune.pennainteverina.tr.it www.comune.montegabbione.tr.it www.comune.allerona.tr.it > Umbria www.comune.monteleone.tr.it scopri l’arte di vivere Aprile 2 15 > 17 29 Note dal mondo “Lu Ciuccittu” La sfida dei Terzieri Stroncolino d’Oro Concerto Coro Altre Note di Roma. Canti Evento goliardico a colpi d’uova che vedrà 3° edizione del Premio attribuito ad un spirituali della tradizione popolare e colta di sfidarsi i Terzieri del Ducato di Ferentillo di personaggio di rilievo nazionale distintosi Africa, Asia, Europa. -

Località Disagiate Umbria

Località disagiate Umbria Tipo Regione Prov. Comune Frazione Cap gg. previsti Disagiata Umbria PG CASCIA ATRI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA AVENDITA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA BUDA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CAPANNE DI ROCCA PORENA 6043 4 Comune DisagiataUmbria PG CASCIA CASCIA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CASCINE DI OPAGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CASTEL SAN GIOVANNI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CASTEL SANTA MARIA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CERASOLA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CHIAVANO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CIVITA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLFORCELLA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLLE DI AVENDITA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLLE GIACONE 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA COLMOTINO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA CORONELLA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA FOGLIANO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA FUSTAGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA GIAPPIEDI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA LOGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA MALTIGNANO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA MALTIGNANO DI CASCIA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA MANIGI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA OCOSCE 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA ONELLI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA OPAGNA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA PALMAIOLO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA PIANDOLI 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA POGGIO PRIMOCASO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA PURO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA ROCCA PORENA 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA SAN GIORGIO 6043 4 Disagiata Umbria PG CASCIA SANT'ANATOLIA -

Tav. 2 Carta Della Viabilità

SP59 PROVINCIA DI TERNI SP60 SP15 MONTEGABBIONE ! ! ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE MONTELEONE !MONTEGIOVE D’ORVIETO !PIANELLO SAN VITO IN MONTE ! SP105 UFFICIO PROTEZIONE CIVILE !CASTEL DI FIORI SP58 ! POGGIO AQUILONE !BELVEDERE FAIOLO VESCA SP54 ! ! P I A N O ! PORNELLO SP57 D I E M E R G E N Z A -# SP106 !FABRO SCALO SP52 SP112 !ROTECASTELLO SP50 FABRO ! P R O V I N C I A L E OLEVOLE ! PARRANO ! ! SP110 R I S C H I O S I S M I C O !POGGIO DELLA FAME -# COLLELUNGO SAN VENANZO ! IL PIANO SP104 ! SP61 SS317 RIPALVELLA PALOMBARA CANTONE ! ! ! !POGGIO SPACCATO ! FICULLE SP108 CASALICCHIO ! ! -# OSPEDALETTO !SAN MARINO ALLERONA ! !POGGI SALA SP51! SP49 !STAZIONE DI ALLERONA SP48 SCALA 1:100.000 TAV.2 - CARTA DELLA VIABILITA’ SAN BARTOLOMEO MORRANO VECCHIO ! ! GRUPPO DI LAVORO MONTERUBIAGLIO ! MORRANO NUOVO Coordinatore del Piano di Protezione Civile: Dott. Geol. Marco Spinazza ! Progettista del gruppo redazionale: Dott. Geol. Marco Spinazza Consulente: Dott. Geol. Marco Claudio Bianchi Collaboratore e operatore GIS: Geom. Fabrizio Fazi PRODO ! Editing ed esecutori: Geom. Rosita Gentilucci - Geom. Isabella Serafini SP44 SP45 Con la collaborazione Segreteria amministrativa: Sig.ra Marusca Nicchi ! CASTEL VISCARDO !TITIGNANO SP45 -# Dirigente Area Assetto del Territorio: Arch. Donatella Venti BARDANO Assessore alla Protezione Civile della Provincia di Terni: Fabio Paparelli VICENO ! SP107 ! !FONTANELLE DI BARDANO Presidente della Provincia di Terni: Andrea Cavicchioli SP47 !BENANO SS71 SP99 SS79BIS CICONIA SP56 ! SP45 Prefettura di Terni -

Clicca Qui Per Ottenere L'intero Albo In

COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI TERNI ELENCO DEI GEOMETRI ISCRITTI ALL'ALBO PROFESSIONALE ANNO 2021 Sede: TERNI - Via C. Guglielmi n.29 - Tel - 0744/422.689 FAX 0744/426.086 e-mail: [email protected] - PEC: [email protected] SEDE DEL COLLEGIO: VIA CARLO GUGLIELMI 29 - 05100 TERNI TELEFONO - 0744/422689 - FAX 0744/426086 E-MAIL [email protected] PEC [email protected] CONSIGLIO DEL COLLEGIO eletto ai sensi del D.L.1t. 23.11.1944, n.382 e s.m. e i.. (In carica per il quadriennio 2018/2022) Presidente geom. Alberto Diomedi Segretario geom. Daniela Spaccini Tesoriere geom. Roberto Riommi Consiglieri geom. Luca Baciarello geom. Massimiliano Fancello geom. Daniela Figus geom. Stefano Fontanella geom. Marco Rondinelli geom. Luca Vergaro *************** CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI Sede: P.zza Colonna n.361-00187 ROMA Presidente geom. Maurizio SAVONCELLI Vicepresidente geom. Ezio PIANTEDOSI Segretario geom. Enrico RISPOLI Consiglieri geom. Antonio Mario ACQUAVIVA geom. Luca BINI geom. Paolo BISCARO geom. Pierpaolo GIOVANNINI geom. Pietro LUCCHESI geom. Paolo NICOLOSI geom. Bernardino ROMITI geom. Livio SPINELLI *************** CASSA ITALIANA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI Sede: ROMA - LUNGOTEVERE A. DA BRESCIA, 4 - TEL. 06/326861 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Presidente geom. Diego Buono Vice Presidente geom. Renato Ferrari Consiglieri geom. Gianni Bruni geom. Carlo Cecchetelli geom. Cristiano Cremoli geom. Francesco Di Leo geom. Carmelo Garofalo geom. Massimo Magli geom. Carlo Papi geom. Vincenzo Paviato geom. Ilario Tesio GIUNTA ESECUTIVA Presidente geom. Diego Buono Vice Presidente geom. Renato Ferrari Componenti geom. Carlo Cecchetelli geom. Carmelo Garofalo geom. -

Deliberazione Dell'assemblea Dei Sindaci N. 10 Del 30-10-2020

COPIA DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 10 DEL 30-10-2020 Oggetto: Deliberazione ARERA n. 580/2019/R/IDR del 27 dicembre 2019 - Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio MTI-3 (2020-2023). Deliberazione tariffe idriche Sub Ambito n. 1 e 2 - Gestore Umbra Acque Spa In data 30-10-2020 alle ore 10:00 in videoconferenza mediante piattaforma Google Meet, si è riunita l’Assemblea dei Sindaci dell’AURI così composta: Comune Popolazione Sindaco Delegato Cognome e Nome 1. Acquasparta 4.778 X BENVENUTO ROMANO 2. Allerona 1.794 3. Alviano 1.463 4. Amelia 11.897 X PERNAZZA LAURA 5. Arrone 2.763 6. Assisi 28.299 X PROIETTI STEFANIA 7. Attigliano 2.028 8. Avigliano Umbro 2.558 9. Baschi 2.722 10. Bastia Umbra 21.874 X LUNGAROTTI PAOLA 11. Bettona 4.367 X MARCANTONINI LAMBERTO 12. Bevagna 5.081 AURI. - Deliberazione dell’Assemblea dei Sindaci n. 10 del 30-10-2020 ________________________________________________________________________________ Comune Popolazione Sindaco Delegato Cognome e Nome 13. Calvi dell'Umbria 1.856 14. Campello sul Clitunno 2.442 15. Cannara 4.305 16. Cascia 3.217 17. Castel Giorgio 2.131 X GARBINI ANDREA 18. Castel Ritaldi 3.278 X SABBATINI ELISA 19. Castel Viscardo 2.938 20. Castiglione del Lago 15.527 21. Cerreto di Spoleto 1.075 22. Citerna 3.531 X GIANNELLI PAOLA 23. Città della Pieve 7.712 24. Città di Castello 39.913 X MASSETTI MASSIMO 25. Collazzone 3.473 26. Corciano 21.332 X BETTI CRISTIAN 27. Costacciaro 1.216 X CAPPONI ANDREA 28. -

Determinazione Dei Collegi Elettorali Uninominali E Plurinominali Della Camera Dei Deputati E Del Senato Della Repubblica

Determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica Decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 189 UMBRIA Gennaio 2018 SERVIZIO STUDI TEL. 06 6706-2451 - [email protected] - @SR_Studi Dossier n. 567/2/Umbria SERVIZIO STUDI Dipartimento Istituzioni Tel. 06 6760-9475 - [email protected] - @CD_istituzioni SERVIZIO STUDI Sezione Affari regionali Tel. 06 6760-9261 6760-3888 - [email protected] - @CD_istituzioni Atti del Governo n. 474/2/Umbria La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Studi della Camera dei deputati La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte. File: ac0760b_umbria.docx Umbria Cartografie Camera dei deputati Per la circoscrizione Umbria sono presentate le seguenti cartografie: Senato della Repubblica ‐ Circoscrizione Umbria, che mostra la ripartizione del territorio in 3 collegi uninominali. Per la regione Umbria sono presentate le seguenti cartografie: ‐ Regione Umbria, che mostra la ripartizione del territorio in 2 collegi uninominali. Per l’elezione della Camera dei deputati il territorio della regione Umbria costituisce un’unica circoscrizione, cui sono assegnati 9 seggi, di cui 3 uninominali. I 6 seggi assegnati con il metodo proporzionale sono attribuiti in un unico collegio plurinominale, il cui territorio coincide con quello della circoscrizione. Per l’elezione del Senato della Repubblica il territorio della regione Umbria costituisce un’unica circoscrizione regionale. -

Determinazione Dirigenziale N° 253 Del 14 Luglio 2020: Affidamento

CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA VAL DI CHIANA ROMANA E VAL DI PAGLIA – Chiusi Stazione (SI) DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 253 DEL 14 LUGLIO 2020 OGGETTO: AFFIDAMENTO FORNITURA E SPANDIMENTO DI BRECCIA MACINATA NELL’AMBITO DEGLI “INTERVENTI DI RIPRISTINO OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEI FIUMI CHIANI E PAGLIA NEI TRATTI CLASSIFICATI IN 3 A CATEGORIA ED AFFLUENTI IN TERRITORIO DEI COMUNI DI CITTÀ DELLA PIEVE, MONTELEONE D'ORVIETO, FABRO, MONTEGABBIONE, PARRANO, FICULLE, ORVIETO, ALLERONA E CASTEL VISCARDO” – LOTTO 305/U CODICE CIG: Z752DA761A Il Dirigente: Ing. Rutilio Morandi IL DIRIGENTE Premesso: − che, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in argomento è stata utilizzata una procedura svolta attraverso piattaforma telematica di negoziazione; − che nell’ambito degli “Interventi di ripristino officiosità idraulica dei fiumi Chiani e Paglia nei tratti classificati in 3 a categoria ed affluenti in territorio dei Comuni di Città della Pieve, Monteleone d'Orvieto, Fabro, Montegabbione, Parrano, Ficulle, Orvieto, Allerona e Castel Viscardo” – Lotto 305/U, si rende necessario procedere all’imbrecciatura per il ricarico e la sistemazione della pista di servizio sulle arginature del fiume Chiani nel tratto compreso tra la S.C. di Olevole ed il ponte della linea FS Firenze Roma nei Comuni di Ficulle e Fabro (TR); Preso atto che con Determinazione Dirigenziale n° 202 in data 2 marzo 2020 è stato nominato Responsabile del procedimento per gli interventi in argomento l’Ing. Fabrizio Sugaroni – Capo Settore Tecnico-Agrario del Consorzio; Vista la nota del Responsabile del procedimento per l’affidamento in argomento, allegata alla presente; Preso atto che l’acquisizione in argomento rientra fra le attività previste dall’art.