12001772 01.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Sierra Leone

PROFILE OF INTERNAL DISPLACEMENT : SIERRA LEONE Compilation of the information available in the Global IDP Database of the Norwegian Refugee Council (as of 22 February, 2002) Also available at http://www.idpproject.org Users of this document are welcome to credit the Global IDP Database for the collection of information. The opinions expressed here are those of the sources and are not necessarily shared by the Global IDP Project or NRC Norwegian Refugee Council/Global IDP Project Chemin Moïse Duboule, 59 1209 Geneva - Switzerland Tel: + 41 22 799 07 00 Fax: + 41 22 799 07 01 E-mail : [email protected] CONTENTS CONTENTS 1 PROFILE SUMMARY 6 SUMMARY 6 CAUSES AND BACKGROUND OF DISPLACEMENT 10 BACKGROUND TO THE CONFLICT 10 CHRONOLOGY OF SIGNIFICANT EVENTS SINCE INDEPENDENCE (1961 - 2000) 10 HISTORICAL OUTLINE OF THE FIRST EIGHT YEARS OF CONFLICT (1991-1998) 14 CONTINUED CONFLICT DESPITE THE SIGNING OF THE LOME PEACE AGREEMENT (JULY 1999-MAY 2000) 17 PEACE PROCESS DERAILED AS SECURITY SITUATION WORSENED DRAMATICALLY IN MAY 2000 19 RELATIVELY STABLE SECURITY SITUATION SINCE SIGNING OF CEASE-FIRE AGREEMENT IN ABUJA ON 10 NOVEMBER 2000 21 UN SECURITY COUNCIL EXTENDS BAN ON "CONFLICT DIAMONDS" FROM JANUARY 2002 23 SECURITY IMPROVES WITH FULL DEPLOYMENT OF UNAMSIL AND THE COMPLETION OF DISARMAMENT BY JANUARY 2002 24 MAIN CAUSES OF DISPLACEMENT 24 COUNTRYWIDE DISPLACEMENT CAUSED BY MORE THAN NINE YEARS OF WIDESPREAD CONFLICT- RELATED HUMAN RIGHTS ABUSES (1991- 2000) 24 MAJOR NEW DISPLACEMENT AFTER BREAK DOWN OF THE PEACE PROCESS IN MAY 2000 25 NEW -

Sierraleone Local Council Ward Boundary Delimitation Report

NATIONAL ELECTORAL COMMISSION Sierra Leone Local Council Ward Boundary Delimitation Report Volume Two Meets and Bounds April 2008 Table of Contents Preface ii A. Eastern region 1. Kailahun District Council 1 2. Kenema City Council 9 3. Kenema District Council 12 4. Koidu/New Sembehun City Council 22 5. Kono District Council 26 B. Northern Region 1. Makeni City Council 34 2. Bombali District Council 37 3. Kambia District Council 45 4. Koinadugu District Council 51 5. Port Loko District Council 57 6. Tonkolili District Council 66 C. Southern Region 1. Bo City Council 72 2. Bo District Council 75 3. Bonthe Municipal Council 80 4. Bonthe District Council 82 5. Moyamba District Council 86 6. Pujehun District Council 92 D. Western Region 1. Western Area Rural District Council 97 2. Freetown City Council 105 i Preface This part of the report on Electoral Ward Boundaries Delimitation process is a detailed description of each of the 394 Local Council Wards nationwide, comprising of Chiefdoms, Sections, Streets and other prominent features defining ward boundaries. It is the aspect that deals with the legal framework for the approved wards _____________________________ Dr. Christiana A. M Thorpe Chief Electoral Commissioner and Chair ii CONSTITUTIONAL INSTRUMENT No………………………..of 2008 Published: THE LOCAL GOVERNMENT ACT, 2004 (Act No. 1 of 2004) THE KAILAHUN DISTRICT COUNCIL (ESTABLISHMENT OF LOCALITY AND DELIMITATION OF WARDS) Order, 2008 Short title In exercise of the powers conferred upon him by subsection (2) of Section 2 of the Local Government Act, 2004, the President, acting on the recommendation of the Minister of Internal Affairs, Local Government and Rural Development, the Minister of Finance and Economic Development and the National Electoral Commission, hereby makes the following Order:‐ 1. -

2006 Report on Electoral Constituency

August 2006 Preface This part of the report on Electoral Constituency Boundaries Delimitation process is a detailed description of each approved constituency. It comprises the chiefdoms, streets and other prominent features defining constituency boundaries. It is the aspect that deals with the legal framework for the approved constituencies. Ms. Christiana A. M. Thorpe (Dr.) Chief Electoral Commissioner and Chairperson. I Table of Contents Page A. Eastern Region…………………..……………………1 1. Kailahun District ……………………………………1 2. Kenema District………………………..……………5 3. Kono District……………………….………………14 B. Northern Region………………………..……………19 1. Bombali District………………….………..………19 2. Kambia District………………………..…..………25 3. Koinadugu District………………………….……31 4. Port Loko District……………………….…………34 5. Tonkolili District……………………………………43 C. Southern District……………………………………47 1. Bo District…………………………..………………47 2. Bonthe District………………………………………54 3. Moyamba District……………….…………………56 4. Pujehun District……………………………………60 D. Western Region………………………….……………64 1. Western Rural …………………….…………….....64 2. Western Urban ………………………………………81 II EASTERN REGION KAILAHUN DISTRICT (01) DESCRIPTION OF CONSTITUENCIES Name & Code Description of Constituency Kailahun District This constituency comprises of part of Luawa chiefdom with the Constituency 1 following sections: Baoma, Gbela, Luawa Foguiya, ManoSewallu, Mofindo, and Upper Kpombali. (NEC Const. 001) The constituency boundary starts along the Guinea/Sierra Leone international boundary northeast where the chiefdom boundaries of Kissi Kama and Luawa meet. It follows the Kissi Kama Luawa chiefdom boundary north and generally southeast to the meeting point of Kissi Kama, Luawa and Kissi Tongi chiefdoms. It continues along the Luawa/Kissi Tongi boundary south, east then south to meet the Guinea boundary on the southeastern boundary of Upper Kpombali section in Luawa chiefdom. It continues west wards along the international boundary to the southern boundary of Upper Kpombali section. -

Management of Genetic Variability in Rice (Oryza Saliva L

we »0820^ «51 '990-18-13 Management of Genetic Variability in rice (Oryza saliva L. and O. glaberrima Steud.) by Breeders and Farmers in Sierra Leone Malcolm Solln Jusu Propositions 1. Never say never, for crosses between O. sativa and O. glaberrima species, given enough time and opportunities, where broad out-crossing is concerned (Norman Simmonds, pers. comm.). (This thesis). 2. Acknowledging local knowledge and cultural difference is essential in varietal development and for varietal adoption. Breeders must begin to take into account the local knowledge and culture (Ej) in addition to the conventional Genotype (G) and Environmental (Ej) interaction in breeding. (This thesis). 3. Farmers' choices are associated with local culture, historical and environmental circumstances. (This thesis). 4. Low resource farmers in difficult environments select appropriate planting material but need the skill and genetic diversity from both within and outside their locality. (This thesis). 5. Although women are considered as major players in genetic resource conservation, but the role of gender in this activity also depends on the economic importance of the crop and the leadership role in the family. (This thesis). 6. There is a large conceptual gap between what breeders and farmers think is important, but when both are selecting on the same range of materials, farmer- scientist selection exercises are feasible. (This thesis). 7. Growing rice varieties in mixtures may provide opportunities for out-crossing to take place and this may provide farmers with genetic diversity for further selection. (This thesis). 8. Fanner selection may be highly relevant to new approaches to plant improvement through apomixis. -

Inception Report (IC/R)

Final Report 3.2. Situation Analysis of the Pilot Project Areas The sections 3.2.1 to 3.2.4 analyze general features of the living standard, education and other socio- economic structures in the pilot project areas, based on findings from “the Village Household Survey” and “the Study on Present Condition of Schools and Socially Disadvantaged People”. These were carried out in cooperation with Professor Abudullah Mansaray, Dean, Faculty of Education, the Njala University College, and his team. 3.2.1. Living Standards of the Pilot Project Areas (1) Methodology and Targets of the Living Standard Study “The Village Household Survey” was conducted from May to June 2005. Forty households were randomly selected as samples in each pilot project area in Tonko Limba, Magbema and Bramaia. The data were collected through questionnaire-based interviews with representatives of the households. (2) General Characteristics General characteristics of the respondents are shown in the table below. 90% of the sample households have lived in the areas for more than 10 years. Most of them live in houses made of bricks with tin roofs. In Tonko Limba, half of their roofs are straw. Table 3.7: General Characteristics of Respondents Tonko Limba Magbema Bramaia (Men) (Women) (Men) (Women) (Men) (Women) No. of respondents (persons) 40 40 40 (36) (4) (28) (12) (37) (3) Average age (years) 47.7 48.4 47.6 (48.7) (38.8) (49.1) (46.8) (46.8) (58.3) Average household size (persons) 8.3 7.6 10.2 Major ethnic groups Limba (85%) Temne (73%) Susu (78%) Religion Islam 63% 95% 90% Christianity 37% 5% 10% (Source: JICA Study Team) A third of the sample households are polygamy: 35% in Tonko Limba; 13% in Magbema; and 50% in Bramaia. -

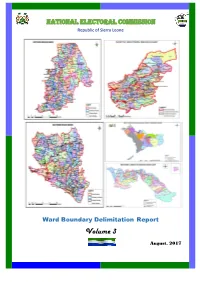

2017 Ward Description, Maps and Population

NATIONAL ELECTORAL COMMISSION Republic of Sierra Leone Ward Boundary Delimitation Report Volume 3 August, 2017 Foreword The National Electoral Commission (NEC) is submitting this report on the delimitation of constituency and ward boundaries in adherence to its constitutional mandate to delimit electoral constituency and ward boundaries, to be done “not less than five years and not more than seven years”; and complying with the timeline as stipulated in the NEC Electoral Calendar (2015-2019). The report is subject to Parliamentary approval, as enshrined in the 1991 Constitution of Sierra Leone (Act No 6 of 1991); which inter alia states delimitation of electoral boundaries to be done by NEC, while Section 38 (1) empowers the Commission to divide the country into constituencies for the purpose of electing Members of Parliament (MPs) using Single Member First- Past –the Post (FPTP) system. The Local Government Act of 2004, Part 1 –preliminary, assigns the task of drawing wards to NEC; while the Public Elections Act, 2012 (Section 14, sub-sections 1 &2) forms the legal basis for the allocation of council seats and delimitation of wards in Sierra Leone. The Commission appreciates the level of technical assistance, collaboration and cooperation it received from Statistics Sierra Leone (SSL), the Boundary Delimitation Technical Committee (BDTC), the Boundary Delimitation Monitoring Committee (BDMC), donor partners, line Ministries, Departments and Agencies and other key actors in the boundary delimitation exercise. The hiring of a Consultant, Dr Lisa Handley, an internationally renowned Boundary delimitation expert, added credence and credibility to the process as she provided professional advice which assisted in maintaining international standards and best practices. -

11808615 01.Pdf

No. The Project Formulation Study on Children and Youth Development Project in Kambia District of the Republic of Sierra Leone Final Report August 2005 Japan International Cooperation Agency (JICA) International Development Center of Japan KRI International Corp. 4R JR 05-10 Exchange Rate: USD1.00 = JPY109.38 USD1.00 = SLL 2,625.00 (as of 15 August 2005) Final Report MAP 1: SIERRA LEONE AND KAMBIA DISTRICT Map (Top): Development Assistance Coordination Office, Data Pack: Kambia District, October, 2004 58: Mambolo Chiefdom 59: Samu Chiefdom 60: Gbinleh Dixon Chiefdom 61: Magbema Chiefdom 62: Masungbala Chiefdom 63: Tonko Limba Chiefdom 64: Bramaia Chiefdom Map (Bottom): www.lib.utexas.edu/maps/africa/sierra_leoe_rel82. jpg i Final Report MAP 2: PILOT PROJECT AREAS Bramaia Tonko LimLimba b a Gbinleh Dixon Masungbala Magbema Zone 1 Samu Secondary School Wesleyan Centennial S.S. Mambolo Government/Government-Assisted Primary Schools ② Roman Catholic P.S. (Kabassa II) Kamasassa ③ Roman Catholic P.S. (Kamabala) ⑥ (Ward 1) ④ Wesleyan P.S. (Kamasassa) ⑤ Kambia District ⑤ Wesleyan Church Sierra Leone P.S. (Kasuria) ④ ⑥ Wesleyan Church Sierra Leone P.S. (Kutia) ③ Community Primary Schools ②⑦⑧⑨ ⑦ Kabassa I Community School (Kabassa I) ⑧ Omar Muctar Community School (Kabassa II) ⑨ Kakonteh Community School (Kakonteh) Yebaya (Ward 1) ⑩ Maseleh Community School (Maseleh) Kathanthineh Bubuya (Ward 1) (Ward 2) Madina Zone 3 Secondary School St. Mary S.S. Magbonkohni (Ward 3) ⑩ Government/Government-Assisted Primary Schools Mamankoh ② Kambia District Education Committee P.S. (Kukuna) (Ward 3) ③ Kambia District Education Committee P.S. (Kabaia) Chiefdom boundary ④ Wesleyan Church Sierra Leone P.S. (Kasuria) Ward boundary Section boundary ⑤ Omar Mucktar P.S. -

Inter-Agency Assessment Report Kambia District

INTER-AGENCY ASSESSMENT REPORT KAMBIA DISTRICT COMPILED BY OCHA, NCRRR & MoDEP JULY 2001 1. EXECUTIVE SUMMARY Overall Summary Following the Revolutionary United Front (RUF) withdrawal from the Kambia District at the end of May 2001 the Government of Sierra Leone regained control of the District with the deployment of the Sierra Leone Army (SLA) and the subsequent deployment of the Sierra Leone Police (SLP) in early June, opening up the District after several year’s of RUF occupation. A Humanitarian Task Force for Kambia was established in mid-May. It was mandated to assess the humanitarian situation in the District, identify critical needs and plan appropriate humanitarian interventions to begin the recovery process. An inter-agency multi-sectoral assessment was conducted from the 14th-15th June in all seven of the chiefdoms in Kambia. This was supported by a further assessment by the newly established Technical Secretariat of the National Recovery Committee, which looked specifically at critical requirements for the restoration of civil authority. As a result of the RUF occupation and the engagement of the Guinean military, much of the Kambia District has suffered considerable displacement, degeneration and destruction. Whilst the whole District has been affected, principal findings from the assessments reveal clear concentrations of damage where rehabilitation needs are the greatest1. When examining overall destruction to housing, agriculture, schools and health clinics and coupling this with greatest levels of displacement, Gbinleh Dixon, Magbema and Samu chiefdoms have been the most intensely affected. In these chiefdoms, basic infrastructure has been largely destroyed, whole settlements have been deserted and most economic activity h as ceased and is only now slowly being re-vitalised.