Rochefort a Reçu Les Cotes 5 E 168/1 À /8

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

N° 7-2 Juillet 2009

N° 7-2 PREFECTURE DU JURA JUILLET 2009 I.S.S.N. 0753 - 4787 Papier écologique 8 RUE DE LA PREFECTURE - 39030 LONS LE SAUNIER CEDEX - : 03 84 86 84 00 - TELECOPIE : 03 84 43 42 86 - INTERNET : www.jura.pref.gouv.fr 566 DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT DE FRANCHE-COMTE .........................................................................................................................................................................................................................567 Arrêté n° 09-123 du 13 juillet 2009 portant subdélégation de signature ................................................................................................567 DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AGRICULTURE .....................................................................569 Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage - Formation spécialisée dégâts de gibier - Compte rendu de la réunion du 10 juillet 2009 .....................................................................................................................................................................................569 Arrêté préfectoral n° 2009/472 du 29 juin 2009 portant création d’une réserve de chasse et de faune sauvage sur le territoire de l’ACCA de VILLERS ROBERT ................................................................................................................................................................570 Arrêté préfectoral n° 2009/473 du 29 juin 2009 portant création d’une -

Henri Alixant, Maire De Pagnoz, Accueille Les Membres Du Conseil Communautaire. Monsieur Le Président De La Communauté De Comm

52, Grande Rue [email protected] www.valdamour.com 39380 Chamblay T. 03 84 37 74 74 Henri Alixant, maire de Pagnoz, accueille les membres du Conseil communautaire. Monsieur le Président de la Communauté de communes ouvre la séance et remercie Monsieur le Maire et son conseil municipal. Le Conseil communautaire, à l’unanimité : - désigne Henri Alixant en tant que secrétaire de séance ; - approuve le compte-rendu du précédent Conseil communautaire du 12 février 2018 ; - Prend acte des décisions de l’exécutif en matière de dépenses. Le budget principal clôture avec un résultat positif de 418 874€. Les subventions liées aux investissements ainsi que le FCTVA n’ont pas été encaissés au 31 décembre. Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 31 voix pour et une abstention : - constate un solde d’exécution de la section d’investissement de 2017 de – 1 082 774,64 € reporté en dépenses d’investissement au budget primitif 2018 à la ligne D001 ; - constate le résultat de fonctionnement 2017 à hauteur de 1 501 649,01€, dont 1 082 774,64 € serviront à la couverture du besoin de financement (compte 1068) et le solde reporté en recettes de fonctionnement au budget primitif 2018 à la ligne R002. Le budget de la ZA des Prés Bernard clôture avec un excédent de 66 109€. Le Conseil communautaire, après en avoir délibéré, par 31 voix pour et une abstention : - constate un solde d’exécution de la section d’investissement de + 151 623 € reporté en recettes d’investissement au budget primitif 2018à la ligne R001; - constate le résultat de fonctionnement 2017 de – 85 514,09 € reporté en dépenses de fonctionnement au budget primitif 2018 à la ligne D002. -

Fiche Horaire Applicable À Compter Du 01/09/2016

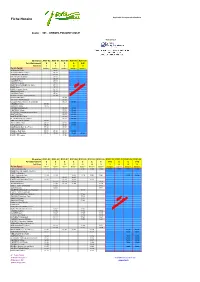

Fiche Horaire Applicable à compter du 01/09/2016 Ligne : 301 - ARBOIS-POLIGNY-DOLE Transporteur : Itinéraires A301-02 A301-01 A301-03 A301-07 A301-09 Fonctionnement S S S A V+E Services 5 1 3 15 19 Point d'arrêt lmmjv--- lmmjv--- lmmjv--- lmmjv--- lmmjv--- ARBOIS La Foule 06:45 ARBOIS Arbois Tourisme 06:48 VADANS Carf. RD 469 06:52 MATHENAY Molamboz 06:54 FERTE (LA) Chalet 06:57 VAUDREY Pont 07:03 VAUDREY Eglise 07:05 MONT S/S VAUDREY Car. Gare 07:11 BANS Mairie 07:13 BANS Rue des Tilleuls 07:14 SOUVANS RN 63 07:15 SOUVANS Poste 07:16 NEVY LES DOLE Place Bascule 07:20 MOUCHARD Mairie 06:45 VILLERS FARLAY Mairie 06:50 ECLEUX Place Monument aux Morts 06:53 13:02 CHAMBLAY Mairie 06:50 OUNANS Eglise 06:55 CHISSEY/LOUE Ecole 06:58 13:04 CHATELAY Village 07:00 13:06 GERMIGNEY Monuments aux Morts 07:04 13:10 SANTANS Place 07:07 13:13 MONTBARREY Place 07:09 13:15 BELMONT Rue Val d'Amour 07:13 13:19 VIEILLE LOYE (LA) Mairie 07:04 AUGERANS Place 07:12 07:15 13:21 LOYE (LA) Place 07:20 07:24 13:30 DOLE/GOUX Salle des Fêtes 07:24 07:29 DOLE/GOUX Mairie 07:27 DOLE Le Port-Stade 07:31 07:35 07:33 13:39 DOLE Gare Routière 07:36 07:40 07:36 13:45 07:46 DOLE CES Ledoux 07:50 Itinéraires R301-03 R301-02 R301-07 R301-04 R301-05 R301-03 R301-06 R301-10 R301-11 R301-08 R301-08 Fonctionnement S S S S S S S V+E S S V+E Services 8 4 20 12 14 18 16 22 24 10 26 Point d'arrêt --m----- --m----- --m----- lm-jv--- lm-jv--- lm-jv--- lm-jv--- lmmjv--- --m----- lm-jv--- lmmjv--- DOLE Gare Routière 12:25 12:25 17:05 18:00 18:00 17:30 17:30 12:05 12:05 DOLE Place Grévy/Halte -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 JURA INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 39 - JURA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 39-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 39-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 39-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 39-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

ENQUETE PUBLIQUE Plui

ENQUETE PUBLIQUE PLUi Principes d'organisations retenus 1 à 600 habitants 1 permanence de 2 heures 601 à 3000 habitants 1 permanence de 3 heures ou 2 permanences de 2 heures Pôle secondaire 3 permanences de 2 heures Ville centre 3 permanences de 3 heures + 1 permanence de 2 heures à Goux Commune Population Nb Durée Abergement la ronce 845 2 2 h vendredi 21 juin 2019 9h30 - 11h30 jeudi 18 juillet 2019 16h - 18h Amange 427 1 2 h mardi 18 juin 2019 10h - 12h Archelange 223 1 2 h mardi 11 juin 2019 13h - 15h Audelange 272 1 2 h lundi 1 juillet 2019 14h - 16h Aumur 367 1 2 h mercredi 3 juillet 2019 14h - 16h Authume 821 2 2 h lundi 1 juillet 2019 17h - 19h mercredi 17 juillet 2019 16h - 18h Auxange 201 1 2 h mercredi 12 juin 2019 16h - 18h Baverans 499 1 2 h jeudi 13 juin 2019 10h30 - 12h30 Biarne 406 1 2 h vendredi 28 juin 2019 15h30 - 17h30 Brevans 660 2 2 h vendredi 21 juin 2019 13h30 - 15h30 mardi 9 juillet 2019 15h - 17h Champagney 485 1 2 h vendredi 28 juin 2019 10h - 12h Champdivers 433 1 2 h mardi 9 juillet 2019 10h30 - 12h30 Champvans 1 397 2 2 h vendredi 14 juin 2019 16h - 18h jeudi 18 juillet 2019 10h - 12h Châtenois 382 1 2 h mardi 16 juillet 2019 10h - 12h Chevigny 281 1 2 h mardi 25 juin 2019 13h - 15h Choisey 1 064 2 2 h lundi 24 juin 2019 8h30 - 10h30 mardi 16 juillet 2019 15h - 17h Crissey 640 2 2 h mardi 2 juillet 2019 14h - 16h vendredi 19 juillet 2019 13h30 - 15h30 Damparis 2 727 2 2 h mercredi 19 juin 2019 14h30 - 16h30 vendredi 12 juillet 2019 10h - 12h Dole 23 579 3 3 h samedi 15 juin 2019 9h - 12 h mercredi 26 juin 2019 -

1. Presentation Du Schema Departemental Des Carrieres Du Jura

Ministère de l'Economie, des Finances et de l'Industrie Secrétariat d'Etat à l'Industrie RIRE FRANCHE-COMTÉ UNICEM Bourgogne PREFECTURE DU JURA Franche-Comte Schéma départemental des carrières du département du Jura Rapport de synthèse Etude réalisée dans le cadre des actions de Service public du BRGM 9S-G-043 octobre 1997 R 39052 BRGM itHiMram A« Mtmu M U> IUM Schéma départemental des carrières du Jura Mots clés : matériaux, carrières, granuláis, ressources, besoins, exploitation, environnement, département du Jura (France). En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : (1996) - Schéma départemental des carrières du département du Jura - Rapport de synthèse. Rapport BRGM R 39052, 105 p., 7 fig., 10 ann., 4 planches hors texte. © BRGM, 1996, ce document ne peut être reproduit en totalité ou en partie sans l'autorisation expresse du BRGM. Rapporf BRGM R 39052 Schéma départemental des carrières du Jura Synthèse Le schéma départemental des carrières du Jura, décidé en Commission des Carrières, a été réalisé conformément au décret du Ministère de l'Environnement n° 94-603 du 11 juillet 1994 qui fixe le contenu du document, ainsi que les modalités de son élaboration, de sa diffusion et de sa mise à jour ultérieure. L'élaboration du schéma a bénéficié d'une large concertation grâce à la création d'un groupe de travail piloté par la DRIRE et assisté par le BRGM en qualité de chargé de mission, réunissant divers organismes et administrations qui ont apporté leur concours. Le schéma des carrières du Jura concerne principalement les granulats qui, en tonnage, représentent environ 80% de la totalité des matériaux extraits dans le département. -

Principaux Résultats Floristiques Des Prospections Des Cours D'eau Et Des

Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne, 5, 2007 – Société Botanique de Franche-Comté Principaux résultats floristiques des prospections des cours d’eau et des zones humides des vallées du Doubs et de la Loue par Marc Vuillemenot M. Vuillemenot, Conservatoire Botanique National de Franche-Comté, Porte Rivotte, 25000 Besançon. Courriel : [email protected] Résumé – La prospection de 340 kilomètres de rivières et d’annexes hydrauliques sur la vallée du Doubs et quelques-uns de ses affluents, destinée principalement à établir la typologie phytosociologique des végétations aquatiques, amphibies et rivulaires, a permis simultanément de réaliser de nombreuses obser- vations botaniques. Le présent article aborde ainsi la distribution et l’écologie de 80 taxons répertoriés sur ce territoire, dont 24 taxons de la liste rouge de Franche-Comté et 28 taxons considérés comme inva- sifs ou potentiellement invasifs dans la région. Mots-clés : inventaire floristique, plantes patrimoniales, plantes invasives, Doubs, Loue. Introduction taines observations botaniques réa- versant de 7 550 kilomètres carrés. lisées durant cette étude. L’essentiel Quatre grandes unités morpholo- et article reprend les prin- des descriptions est extrait du rap- giques sont classiquement définies cipaux résultats floristiques port de synthèse (Vuillemenot et de l’amont vers l’aval (Citterio, d’une étude réalisée en Hans, 2007), mais certaines ont Rollet et Piégay, 2003) : C2005 et 2006 par le Conservatoire pu être complétées par de nouvel- Botanique National de Franche- les données de la base Taxa©sbfc/ – le Doubs supérieur, ou Doubs de Comté (CBNFC), dans le cadre du cbfc et 24 taxons ont été nouvel- la Haute Chaîne, des sources à la programme « Avenir du Territoire lement commentés. -

DOLE NORD Liste D'ouvertures Fermetures Des Écoles-1.Xlsx

Direction des services départementaux de l'éducation nationale du Jura Mouvement social du 5 décembre. Nom de l'école Commune ouverte fermée George Sand Dole X St Exupéry Dole X Sorbiers élémentaire Dole X Sorbiers maternelle Dole X Rochebelle élémtaire Dole x Wilson Dole X Pointelin Dole X Rochebelle maternelle Dole X Beauregard maternelle X Beauregard élémentaire Dole X Rockefeller maternelle Dole X La Bedugue élémentaire Dole X La Bedugue maternelle Dole X Le Poiset élémentaire Dole X Le Poiset maternelle Dole x Amange Amange X Archelange Archelange X Authume Authume X Biarne Biarne X Chätenois Châtenois X Chevigny Chevigny X Foucherans maternelle Foucherans X Foucherans élémentaire Foucherans X Grédisans Grédisans X Jouhe Jouhe X Menotey Menotey X Moissey Moissey X Baverans Baverans X Brevans Brevans X Dammartin-Marpain Dammartin-Marpain X Montmirey-La-Ville Montmirey-La-Ville X Parcey Parcey X Rochefort-Sur-Nenon X Romange Romange X Villette-Les-Dole Villette-Les-Dole X Goux Goux x Ougney Ougney X Pagney Pagney X Vitreux Vitreux X Nom de l'école Commune ouverte fermée Abergement x Aiglepierre x Belmont X Chamblay X Champvans X Chissey X Choisey X Cramans X Damparis mat X Damparis elem X Dampierre X Dournon X Etrepigney X Evans X Fraisans elem X Fraisans mat X Gendrey X La Loye X La Vieille Loye X Marnoz X Mont/Vaudrey X Montbarrey X Mouchard X Nevy les Dole X Orchamps X Ounans X Port Lesney X Ranchot X Saint Aubin el X Saint Aubin mat X Salins Olivet X Salins Voltaire X Salins Chantemerle X Sampans X Santans X Sermange X Souvans X Tavaux J. -

Plan Tgd 2016

FRASNE - Centre D37 VRIANGE D10 MALANGE 12 Grande Rue FRASNE-LES- D475 Rue des Vriange - Centre Perrières MEULIÈRES Route de Malange Malange AUXANGE AMANGE la Serre Vriange Mairie Abergement Croix D37 D15 Rue de Rue du Capitaine D81 D10 D238 D475 13 MENOTEY GREDISANS Amange - Ecole D37 AUXANGE Centre Menotey - Poste Rue du Baco Menotey Gredisans s Bifurcation e ROMANGE r è Centre i Principale CHÂTENOIS D37 A36 v Rue e D81 n D79 e h D79 C RAINANS - Centre D10 Romange s e d D79 11 Centre D37 . R Plan du réseau R.-G. de Toytot Archelange - Centre RAINANS Rue Lavangeot 20 s D79 Lignes régulières urbaines an R École Village LAVANS n ue d BIARNE - Mairie a i es Fontaines Châtenois R D475E1 D475 Place du Présot . de Centre 11 Ch BIARNE D79E1 ARCHELANGE 19 19 20 1 Choisey Paradis - Dole Gare Rue de Jouhe LAVANGEOT Jouhe - Pupilles D323 D37 D79 es urch 11 s Fo Jouhe - Centre 2 Tavaux Église - Dole Grandes Épenottes 1 de AUTHUME e Rue d’Auxonne Ru D230 Autoroute LAVANS- du Château AUDELANGE s Rue D238 aou Biarne - St Vivant LÈS-DOLE m 12 3 Aquaparc - Fenotte - Dole Grandes Épenottes 1 R. d’ A A36 D37 D905 SAMPANS Sampans JOUHE Authume - Chemin Blanc Lignes régulières interurbaines Rue de Dijon Rue de Châtenois Église AUTHUME D10 Authume - Mairie D673 Sampans - Salle des Fêtes Rue de Dole 20 Audelange Abergement-la-Ronce - Rue des Écus Centre Rochefort 19 10 Saint-Aubin - Dole - Champvans Authume - Stade Sampans SAMPANS - Les Violets DOLE Rue de Courcelles 19 Mars 1962 12 18 Z. -

Votre Constructeur…

Votre Constructeur… 53,avenue Eisenhower DOLE Un vrai journal GRATUIT d’informations - n°75 - Sept. 2006 03 84 72 34 34 Du 21 septembre au 7 octobre Portes ouvertes les 22, Parkingprivé * Renault Maurin fait sa foire aux vins 23 & 24 septembre * 20 % de remise sur produits étiquetés VÉHICULES NEUFS L’abus d’alcool est dangereux pour la santé L’abus J.P. Cône (à côté du Cone Automobiles - 8 Bd Wilson - Dole - 03 84 82 67 67 6 rue Jacquard - DOLE - Tél. 03 84 82 15 71Campanile) Virades de l’espoir Notre patrimoine Le programme complet P4 La 23e édition des journées du patri- moine met en avant ceux qui “font vivre le patrimoine”, d’une manière ou d’une autre. Ceux qui animent, Semaine de la mobilité protégent, restaurent, étudient, don- Thème sur nent accès et ceux qui visitent, regar- dent, s’instruisent, réfléchissent, se le changement climatique P7 souviennent, transmettent, se mobi- lisent. Comme chaque année, un pro- gramme copieux, s’adressant à tous Annoire les publics et associant des formes Un village plein Sud P8-9 de découverte très diverses, permet à chacun de prendre part à cette belle manifestation. Culture Pages 14/15 Les programmes de rentrée P22 Offres FRANCHE-COMTÉ valables jusqu’au PROTECTION 31/12/06 Alain Garnier : la garantie du spécialiste SYSTEMES D’ALARME notre métier votre sécurité 22, bd des Frères Lumière - DOLE Tél. 03 84 82 42 22 Installateur de systèmes de détection intrusion homologué par les compagnies d’assurances. N° 060/01/55.1 Publirédactionnel Maigrir 2000 : les bonnes résolutions de la rentrée ! Perdre du poids en améliorant sa vitalité et sa santé Rencontre avec Isabelle Brivet, Fondatrice du fins esthétiques. -

Bulletin D'information D'offlanges Sommaire

N°9 - JANVIER 2016 Le BIO Bulletin d’Information d’Offlanges Éditorial Sommaire e choix des entreprises pour réaliser la restauration de l’intérieur de notre église a été plus long que prévu. Les travaux ne commenceront qu’au début de cette année,L la fin étant toujours maintenue pour le printemps 2017. Vie communale À la suite de la consultation des entreprises, le coût total des dépenses est estimé à La bonne eau d’Offlanges .....p. 2 683 255 € TTC, dont environ 100 000 € à la charge de la commune en raison des sub- ventions accordées ou escomptées. Dès à présent, je tiens à remercier celles et ceux La Nounourserie ......................p. 2 qui ont décidé d’aider au financement de ce projet par l’intermédiaire de la Fondation du patrimoine. La réforme territoriale va entrainer la disparition de notre Communauté de Com- La parole aux habitants munes Nord Ouest Jura au 31 décembre. Les communes seront rattachées, soit à la Communauté de Communes Jura Nord, soit à la Communauté d’Agglomération du Association « Sauvons le Massif Grand Dole. Quelle que soit la décision pour notre commune, on peut craindre des de la Serre » .................................p. 3 conséquences financières importantes en raison principalement du transfert obliga- toire des compétences eau et assainissement. Malgré tout, je continuerai à me battre avec le soutien du conseil municipal pour que la commune conserve la gestion de son alimentation en eau potable. Vie pratique Enfin, si certains, pour leur confort personnel, refusent que l’exploitation de la car- Bruits de voisinage ...................p. 4 rière aille à son terme dans les limites arrêtées en 1998, préférant que les lieux restent en l’état, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour que le projet de fin d’exploitation Informations diverses .............p. -

2018 01 Brevannais

N°45 AUTOMNE-HIVER 2017-2018 Réalisations de l’atelier KREADECO SOMMAIRE Le Mot du Maire p 2 Etat civil p3 Informations p 4 Vie du village p 5-7 Vie de l’école p 8-9 Vie associative p 10-12 Comité de rédaction: Michel BUSSIERE, Patrick FRATER, Jocelyne VACELET Marie-Christine RICHARD Directeur de publication: G. Fumey N° ISS :1629.0747 Edito Le mot du maire Mesdames, Messieurs, Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette année 2018. Vœux de santé, de bonheur, de prospérité à vous, votre famille, vos amis et vos proches ! La Commune a durement été touchée par de nombreux décès en 2017 (voir Etat-Civil), j’espère que 2018 sera plus clément ! Plusieurs dossiers vont retenir l’attention du conseil municipal de Brevans en 2018 : - Les travaux Avenue Eisenhower qui enfin se concrétisent et débuteront en avril pour une réception fin de l’été - L’élaboration du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) qui préfigurera l’urbanisme pour les quinze prochaines années à l’échelle de l’agglomération mais aussi de notre commune. - Concernant les bâtiments publics : • Un dossier de mise en conformité pour les handicapés pour l’accès à la classe au-dessus du centre de loisirs (une demande de subvention d’Etat est en cours) • Nous devrons également à l’école, au centre de loisirs et dans les salles recevant du public faire une étude sur l’air suivi éventuellement de travaux. • La circulation sur nos voies communales fera l’objet de travaux pour améliorer la sécurité et si possible réduire la vitesse trop excessive.