Notes De Recherche

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

LIEGE, V1 Legend Arnsberg Consequences Within the AOI Prov

GLIDE number: N/A Activation ID: EMSR518 hr Noord-Brabant Ru Int. Charter Act. ID: N/A Product N.: 01LIEGE, v1 Legend Arnsberg Consequences within the AOI Prov. Liege - BELGIUM Crisis Information Hydrography Transportation Unit of measurement Affected Total in AOI Limburg Dusseldorf Flooded area ha 752.6 Antwerpen (NL) Flooded Area River Highway Estimated population Number of inhabitants 2 146 590 409 Prov. Flood - Situation as of 15/07/2021 Built-up Residential Buildings ha 7.0 15 317.5 General Information Stream Primary Road Office buildings ha 0.0 178.9 Limburg Netherlands Delineation - Overview map 01 Area of Interest Lake Secondary Road Wholesale and retail trade buildings ha 0.0 92.3 Prov. (BE) North Sea Industrial buildings ha 2.2 2 201.7 Vlaams-Brabant Detail map Land Subject to Inundation Physiography, Land Use, Land School, university and research buildings ha 0.0 215.3 ¼¼¼¼¼ Koln Cover and Built-Up area Hospital or institutional care buildings ha 0.0 40.6 Germany Administrative boundaries¼¼¼¼¼Natural Spring 01 ¼¼¼¼¼ Military ha 0.0 32.9 Prov. Brabant ^ Features available in the vector package !( Liège Brussels International Boundary ¼¼¼¼¼ Cemetery ha 0.0 198.5 Wallon Cartographic Information River Belgium Transportation Highways km 1.9 250.9 se Koblenz Region Facilities Primary Road km 0.0 194.9 Meu Prov. Liege n Full color A1, 200 dpi resolution Secondary Road km 0.6 310.6 P ro v. , Lah 1:130000 Placenames Dam Ha inaut France Ohm Facilities Dams km 0.0 2.0 e ll e R ! Placename Land use Arable land ha 80.2 8 013.9 s h o in 0 2.5 5 10 M e Permanent crops ha 0.0 346.1 , , Prov. -

Répertoire De L'aide Alimentaire En Wallonie

Répertoire de l'Aide Alimentaire en Wallonie L’objectif de ce répertoire est d’identifier les organismes actifs en Wallonie dans la distribution d’aide alimentaire, principalement pour les envoyeurs qui désirent orienter des personnes vers une aide alimentaire adéquate.Au total, 378 organismes sont répertoriés dont 274 distributions de colis alimentaires, 77 épiceries sociales et 27 restaurants sociaux. Avertissement Nous ne pouvons donner aucune garantie quant à la qualité du service rendu et des produits distribués par les organismes répertoriés.Les coordonnées ont été collectées sur base déclarative sans contrôle des pratiques méthodologiques, déontologiques, convictions philosophiques, etc.De même, nous ne pouvons donner aucune garantie quant au respect des normes en vigueur(AFSCA, etc.).Les organismes distributeurs sont responsables de leurs pratiques.Ce répertoire n’est pas exhaustif car nous n’avons pas la capacité d’identifier l’entièreté des organismes d’aide alimentaire et certains organismes ont explicitement demandé de ne pas figurer dans ce répertoire. Mode d'emploi Classement des coordonnées par: 1. Type d'aide (colis alimentaire / épicerie sociale / restaurant social) 2. Province 3. Code postal Choisissez d’abord le type d’aide recherché, puis identifiez la province et le code postal de la ville où vous voulez orienter la personne.Pour plus de rapidité, vous pouvez cliquer dans la table des matières et vous serez redirigé automatiquement. Contact préalable indispensable Avant d’envoyer quelqu’un vers une structure d’aide alimentaire, il est indispensable de prendre contact préalablement par téléphone(ou par mail) avec l’organisme sélectionné afin de connaitre ses modalités d’octroi ainsi que ses horaires d’accueil.Toutes ces informations n’ont pas été collectées ni publiées afin de limiter le risque d’obsolescence rapide des données. -

Wastewater-Based Epidemiological Surveillance of the Sars-Cov-2 – Last Results of 25/08/2021

WEEKLY REPORT – WASTEWATER-BASED EPIDEMIOLOGICAL SURVEILLANCE OF THE SARS-COV-2 – LAST RESULTS OF 25/08/2021 Authors: R. Janssens1, H. Maloux1, S. Hanoteaux1, B. Verhaegen2, K. Van Hoorde2, K. Dierick2, S. Quoilin1, M. Lesenfants1* 1 Sciensano, Service Epidemiology of infectious diseases 2 Sciensano, Service Foodborne pathogens *Project responsible and contact: [email protected] In collaboration with: TABLE OF CONTENTS TABLE OF CONTENTS ......................................................................................................................................... 2 1. Summary ................................................................................................................................................... 3 2. Introduction .............................................................................................................................................. 4 3. Methodology ............................................................................................................................................. 4 3.1. SAMPLE COLLECTION AND ANALYSIS ............................................................................................. 4 3.2. WASTEWATER RESULTS ................................................................................................................... 5 3.3. ALERTING INDICATORS ...................................................................................................................... 5 3.4. CASES RESULTS ................................................................................................................................ -

Liège Trilogiport « Questions-Réponses»

Liège Trilogiport « Questions-Réponses» Veuillez trouver ci-dessous diverses questions relatives à la future plate-forme Liège Trilogiport. Les réponses à ces questions ont été élaborées au départ de l’Etude d’Incidences sur l’Environnement et des documents faisant partie intégrante de la demande de permis d’urbanisme. Si vous avez d’autres questions, vous pouvez les adresser par mail ou par courrier. Nous sommes à votre écoute. - 2 - Abréviations utilisées dans le présent document: RNT : Résumé non – technique EIE : Etude d’Incidences sur l’Environnement SPW : Service public de Wallonie PAL : Port autonome de Liège 2. Les accès à Liège Trilogiport Situé au cœur d’un carrefour de voies de communication, Liège Trilogiport sera une véritable plate- forme multimodale avec un potentiel d’activités sans précédent : la réunification en un seul point des modes fluvial, ferroviaire et routier, associés à des prestations logistiques. Ceci tout en donnant bien entendu la priorité à la voie d’eau. 2.1) Accès fluvial : le canal Albert 1. Pouvez-vous spécifier le nombre de bateaux qui desserviront Trilogiport chaque jour? Selon l’étude d’incidences sur l’environnement, les impacts en terme de trafic ont été soigneusement étudiés au travers de l’EIE. Il y apparaît très clairement que Liège Trilogiport en phase d’exploitation maximale pourrait générer les trafics suivants : - 15 bateaux par jour - 11 trains par jour - 1 907 voitures par jour par sens de circulation - 875 camions par jour par sens de circulation (voir p 884 de l’EIE). 2.2) Accès ferroviaire : chemin de fer à une voie 2. -

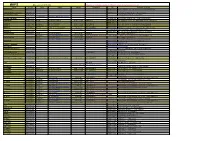

Liste Triee Par Noms

04/03/2020 LISTE TRIEE PAR NOMS LISTE TRIEE PAR NOMS Nom de famille Prénom Adresse N° Code postal Commune ABATE EKOLLO Joëlle de Zoum Rue Naniot 277 4000 LIEGE ABATI Angelo Rue Dos Fanchon 37-39 4020 LIEGE ABAYO Jean-Pascal Montagne Saint-Walburge 167 4000 LIEGE ABBATE Danielo Rue du Petit Chêne 2 4000 LIEGE ABBATE Damien Rue du Petit Chêne 2 4000 LIEGE ABCHAR Tarek Avenue Emile Digneffe 2 4000 LIEGE ABDELEMAM ABDELAZIZ Ahmed Farid Lisdaran Cavan 2R212 2 R212 Irlande ABOUD Imad Bd de Douai 109 4030 LIEGE ABRAHAM Françoise Rue de Hesbaye 75 4000 LIEGE ABRASSART Charles Avenue Grégoire 36 4500 HUY ABSIL Gilles Rue de la Mardelle, Heinsch 6 6700 ARLON ABSIL Gabriel Grand'Rue 45 4845 SART-LEZ-SPA ABU SERIEH Rami Rue Devant Les Religieuses 2 4960 Malmedy ACAR Ayse Rue Peltzer de Clermont 73 4800 VERVIERS ACHARD Julie Quai de COmpiègne 52 4500 HUY ACIK Mehtap Rue Fond Pirette 3B 4000 LIEGE ACKAERT Alain Rue du Long Thier 50/SS 4500 HUY ADAM Aurélie Boulevard du 12ième de Ligne 1 4000 LIEGE ADAM Christelle Rue Pré de la Haye 6 4680 OUPEYE 1/301 LISTE TRIEE PAR NOMS Nom de famille Prénom Adresse N° Code postal Commune ADAM Laurence Avenue de la Closeraie 2-16 4000 LIEGE (ROCOURT) ADAM Stéphanie Rue Professeur Mahaim 84 4000 LIEGE ADAM Youri Biche Les Prés 12 4870 TROOZ ADANT Jean-Philippe Rue Aux Houx 41 D 4480 CLERMONT-SOUS-HUY ADANT Jean-François Rue Provinciale 499 4458 FEXHE-SLINS ADASY ALMOUKID Marc Avenue Martin Luther King 2 87042 LIMOGES ADEDJOUMO Moïbi Rue du Parc 29 4800 VERVIERS ADJAMAGBO Hubert ADLJU Arsalan Rue des déportés 3 4840 -

[email protected]

BEPS Mise à jour du 19/11/2019 Attention, il est indispensable de s'inscrire avant de se présenter au cours. MCR N° Tél. Jours Dates Heures Formateur Tél. Adresse du cours AWANS/Ans 04/2390102 0470/972727 Centre ADA de Ans , rue de la tonne 80 b à 4000 Liège AYWAILLE/Hamoir/Ouffet 0498/766638 0498/766638 rue Ladry 25 4920 Sougné- Remouchamps BLEGNY/Fléron/Visé 04/3623499 Espace Simone Veil 9 - 4670 Blegny informations: [email protected] CHAUDFONTAINE 04/3612173 0478/496903 Avenue des Thermes 16b - 4050 Chaudfontaine FLEMALLE 04/2657396 S-D-S 23-24-30/11/2019 9h30 à 16h30 GERACI L 0494/122731 Rue Arnold Lecrenier 3A, 4470 Saint-Georges-sur-Meuse après 17h HANNUT 019/511724 dimanches 24/11+1/12/2019 9h30 à 17h30 MATHIEU N 0495/408212 Lycée Ste-Croix, rue Paul Brien,4 à 4280 Hannut HANNUT 019/511724 dimanches 15-22/12/2019 9h30 à 17h30 MATHIEU N 0495/408212 Lycée Ste-Croix, rue Paul Brien,4 à 4280 Hannut HERSTAL 04/2640523 Me-J-V 4-5-6-11-12-13/12/2019 18h à 21h SCHUMMER C 0491/344923 Parking de la piscine, rue Large-voie 74 - 4040 Herstal Inscription en ligne: https://docs.google.com/forms/d/1yOdNFjaEls7vCelIuDrN31WrJ_SeBucCRHNjaC0yIjY/edit HUY/Amay 085/211391 0473/515568 Rue Chénia 17,4540 Ampsin ( gymnase d'Ampsin) LIEGE/Angleur 04/2209533 V-S-D 13-14-15/12/2019 9h à 15h30 SIMON S Rue Vaudrée 2A Angleur questions : [email protected] Inscription en ligne: https://docs.google.com/forms/d/1WRXPBcBDZP7sSErP-WU2W0iNQtwmcrxKZEGXZhABatA/edit LIEGE/Angleur 04/2209533 V-S-D 20-21-22/12/2019 9h à 15h30 SIMON S Rue Vaudrée 2A Angleur questions : [email protected] Inscription en ligne: https://docs.google.com/forms/d/1G9L-f7IZ4MOYCYvQDHmDoXz6dVvqKT7sRLvoFnJc3uA/edit MALMEDY 080/770977 0497/701356 Avenue de la Gare 28 à 4960 Malmedy [email protected] ESNEUX / NEUPRE 0498/179933 0498/179933 L' Escale, rue de la Station 80 - 4130 Esneux ( Esneupré ) ou [email protected] OLNE/Sprimont/Trooz 0470/047558 Derrière le Hall Sportif - Rue J. -

Ville De Liege Et Commune De Saint-Nicolas

REGION WALLONNE VILLE DE LIEGE ET COMMUNE DE SAINT-NICOLAS RAPPORT URBANISTIQUE ET ENVIRONNEMENTAL ZACC DE « SCLESSIN-HORLOZ » EXEMPLAIRE DE LA VILLE DE LIEGE MAI 2011 AVANT-PROPOS TABLE DES MATIERES Table des matières 2ŕ2 1.1 Table des cartes 2ŕ8 2 Avant-propos 2—10 2.1 Comité d’accompagnement 2ŕ10 2.1.1 Auteur du rapport urbanistique et environnemental (RUE) 2ŕ11 2.2 Contexte de l’étude 2ŕ12 2.2.1 Fondements juridiques du rapport urbanistique et environnemental 2ŕ12 2.2.2 Limites du RUE 2ŕ13 2.2.3 Contenu et structure du rapport urbanistique et environnemental 2ŕ13 2.2.4 Fondements préalables à la mise en œuvre de la ZACC 2ŕ14 2.3 Démarches administratives nécessaires dans la procédure d’élaboration d’un RUE 2ŕ15 2.3.1 Démarches préalables 2ŕ15 2.3.2 Démarches postérieures 2ŕ15 3 Introduction 3—17 3.1 Localisation et données générales 3ŕ17 3.1.1 Localisation des deux communes 3ŕ17 3.1.2 Localisation et superficie de la ZACC 3ŕ18 3.2 Zonage de la ZACC 3ŕ19 3.2.1 Chimeuse Ouest Ŕ Zone 1 (Lg6303-001) 3ŕ19 3.2.2 Chimeuse Est Ŕ Zone 2 (Lg4407-008) 3ŕ19 3.2.3 Horloz n°3 Ŕ Zone 3 (Lg4407-006) 3ŕ20 3.2.4 Station d’épuration Ŕ Zone 4 3ŕ21 3.2.5 Cockerill II Ŕ Zone 5 (Lg4407-014) 3ŕ21 3.3 Historique et évolution de la ZACC 3ŕ23 3.4 Périmètres d’action 3ŕ25 3.4.1 Périmètre du RUE Ŕ limite de la ZACC 3ŕ25 3.4.2 Périmètre d’analyse Ŕ territoire d’action 3ŕ25 4 Etudes et analyses réalisées dans la ZACC 4—26 4.1 Chimeuse Ouest (zone 1) 4ŕ26 4.1.1 Contexte historique 4ŕ27 4.1.2 Etudes des caractérisations 4ŕ27 4.1.3 Etudes des faisabilités 4ŕ28 4.1.4 -

Code INSEE Communes De Belgique

Code INSEE Communes de Belgique Entités administratives Code INS Langue Codes postaux RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE Arrondissement de Bruxelles-Capitale 21000 Anderlecht 21001 FN 1070 Auderghem 21002 FN 1160 Berchem-Sainte-Agathe 21003 FN 1082 Bruxelles 21004 FN 1000, 1020, 1120, 1130 Etterbeek 21005 FN 1040 Evere 21006 FN 1140 Forest 21007 FN 1190 Ganshoren 21008 FN 1083 Ixelles 21009 FN 1050 Jette 21010 FN 1090 Koekelberg 21011 FN 1081 Molenbeek-Saint-Jean 21012 FN 1080 Saint-Gilles 21013 FN 1060 Saint-Josse-ten-Noode 21014 FN 1210 Schaerbeek 21015 FN 1030 Uccle 21016 FN 1180 Watermael-Boitsfort 21017 FN 1170 Woluwe-Saint-Lambert 21018 FN 1200 Woluwe-Saint-Pierre 21019 FN 1150 RÉGION FLAMANDE 2000 Province d'Anvers 10000 Arrondissement d'Anvers 11000 Aartselaar 11001 N 2630 2000, 2018, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, 2100, Anvers 11002 N 2180, 2600, 2610, 2660 Boechout 11004 N 2530, 2531 Boom 11005 N 2850 Borsbeek 11007 N 2150 Brasschaat 11008 N 2930 Brecht 11009 N 2960 Edegem 11013 N 2650 Essen 11016 N 2910 Hemiksem 11018 N 2620 Hove 11021 N 2540 Kalmthout 11022 N 2920 Kapellen 11023 N 2950 Kontich 11024 N 2550 Lint 11025 N 2547 Malle 11057 N 2390 Mortsel 11029 N 2640 Niel 11030 N 2845 Ranst 11035 N 2520 Rumst 11037 N 2840 Schelle 11038 N 2627 Schilde 11039 N 2970 2/11/2004 1/15 Code INSEE Communes de Belgique Entités administratives Code INS Langue Codes postaux Schoten 11040 N 2900 Stabroek 11044 N 2940 Wijnegem 11050 N 2110 Wommelgem 11052 N 2160 Wuustwezel 11053 N 2990 Zandhoven 11054 N 2240, 2242, 2243 Zoersel 11055 N 2980 Zwijndrecht -

Etat Des Lieux Socio-Économique 2014 Bassin De Verviers

ÉTAT DES LIEUX SOCIO-ÉCONOMIQUE DU BASSIN DE VERVIERS 1 Emplois du temps Analyse ÉTAT DES LIEUX SOCIO-ÉCONOMIQUE 2014 BASSIN DE VERVIERS ÉTAT DES LIEUX SOCIO-ÉCONOMIQUE DU BASSIN DE VERVIERS 3 PRÉAMBULE Le fonctionnement du marché de l’emploi est une réalité com- Des « photos » statistiques faisant état du marché sont faites à des plexe à aborder. Continuellement en évolution, il est régi par un intervalles réguliers, à la fin d’un mois, d’un trimestre ou d’une an- ensemble de mouvements entre différents segments de population. née. Les outils et les mesures ainsi relevés peuvent être de nature Les acteurs qui le composent (travailleurs, employeurs, chômeurs, différente et prendre la forme d’un comptage, d’un taux, d’un flux organismes d’intermédiation privés ou publics, pouvoirs politiques, ou faire appel à des méthodes de dénombrement statistique plus etc.) sont par ailleurs tributaires des évolutions économiques, poli- élaborées. Tous permettent d’éclairer une même réalité, souvent tiques, législatives, technologiques et sociales. sous un autre angle, mais toujours de manière complémentaire. Ainsi, chaque jour, des personnes arrivent sur le marché de l’em- Cet état des lieux socio-économique contribue à la mission du Fo- ploi (jeunes à la fin des études, travailleurs à la recherche d’un rem de diffusion d’information et passe en revue les principales autre emploi, « femmes rentrantes1 », etc.), d’autres le quittent dimensions du marché de l’emploi du bassin « Enseignement qua- (départ à la retraite, reprise d’études, retrait momentané pour rai- lifiant Formation Emploi » de Verviers. Un regard sur le passé ainsi sons personnelles ou familiales, etc.) et enfin d’autres passent d’un que sur les récentes évolutions de ce marché permet d’en saisir la statut à l’autre (par exemple, de travailleur à demandeur d’emploi dynamique et, ainsi, de mieux préparer l’avenir. -

Académie Provinciale Des Sports

Académie provinciale des Sports Essaie sports pour euros diteur responsable : Province de Liège, Place Saint Lambert Place 18A, 4000 Liège de Liège, : Province responsable diteur Retrouvez la séquence radio «Académie provinciale des Sports» le é mardi vers 15h45 dans Liège Aller-Retour sur Vivacité 90.05 FM ▪ Parrainée par Charline Van Snick et Lionel Cox, médaillés olympiques à «Londres 2012» CONTACT ET INFORMATIONS : Infos : 04/237.91.58 - www.provincedeliege.be/sports - [email protected] Tel : 04/237.91.58 Email : [email protected] Une initiative du Service des Sports de la Province de Liège en partenariat avec : Site: www.provincedeliege.be/sports Sports proposés pour les 4 à 7 ans Activités corporelles et motrices de base : Psychomotricité et accoutumance à l’eau (option possible Baby poney et Judo) (30€ pour les 24 séances) LES OBJECTIFS • Rendre le goût du sport aux enfants en découvrant les disciplines de manière ludique et sans esprit de compétition. Sports proposés pour les 6 à 11 ans • Donner la possibilité aux enfants de 4 à 11 ans de s’essayer à différents sports et pourquoi pas de trouver leur voie. • Constituer un tremplin entre le sport abordé de manière très générale à Ateliers de découverte ludique et/ou de progression dans l’école et le sport spécialisé dans les clubs et fédérations. les sports suivants : • Eviter le décrochage sportif en évoluant au rythme de l’enfant. Equitation · athlétisme · escrime · unihockey ou hockey · mini tennis, tennis · prénatation et natation · judo · éveil sports 3 Sports ballons orienté vers le handball et le basket-ball · golf · danse · LES IMPLANTATIONS pour 30 € gymnastique · tennis de table · karaté · escalade · vélo · mini 9 Bassins volley-ball · hockey sur gazon · capoeira · badminton · aïkido · nage synchronisée · kindball · rugby · Hip Hop · Zumba, .. -

Commune D'oupeye

COMMUNE D’OUPEYE GRACQ : Groupe de Recherche et d'Action des Cyclistes Quotidiens Le Groupe du Gracq Basse-Meuse est un groupe local du Gracq. Il vient d'obtenir de la Ville de VISE le Prix de la Citoyenneté pour son investissement depuis 20 ans dans un environnement responsable. Il réfléchit et mène des actions dans la région Basse-Meuse en faveur de la pratique du vélo. Lentement mais sûrement, on commence à percevoir dans notre commune les limites d'une politique et d'habitudes uniquement basées sur les déplacements en voiture. − Chaque jour, on assiste aux mêmes embouteillages à l'entrée et à la sortie des usines des Hauts-Sarts, dans la traversée d'Oupeye, aux feux rouges de Hermée et aux différents ronds- points : Haccourt, Hermalle et Oupeye. − Les commencements et les fins de cours voient chaque jour les voitures bloquer les rues où se trouvent les établissements scolaires. − Dans la plupart des rues, les trottoirs réservés aux piétons sont envahis et squattés par les voitures. − Les excès de vitesse dans les rues de nos villages sont monnaie courante. Oupeye possède déjà de nombreux atouts avec ses ravels : le Ravel 1 dans la vallée de la Meuse, la Haute Froidmont, la Via Romana, l’ancienne voie du tram vers Houtain ou encore plus récemment le Ravel Trilogiport. Ces tronçons sont de bons atouts pour la pratique du vélo mais il reste beaucoup à faire pour que la commune soit vraiment cyclable. En outre, la commune a déjà organisé quelques beaux « événements vélo » : Dans les pages qui suivent, vous trouverez quelques actions à mettre en œuvre ainsi que des itinéraires cyclables à créer. -

COMMUNIQUE DE PRESSE COVID 19 : Les

Liège, samedi 11 avril 2020 COMMUNIQUE DE PRESSE COVID 19 : Les Bourgmestres de l’arrondissement de Liège adoptent des mesures communes pour les 630.000 Liégeois.es. Liège Métropole est l’ASBL qui regroupe les Bourgmestres des 24 villes et communes1 de l’arrondissement de Liège et une délégation de la Députation Provinciale. Ensemble, les 24 villes et communes coordonnent leur action de manière très rapprochée pour apporter des réponses identiques aux 630.000 citoyen.ne.s de l’arrondissement de Liège, le plus peuplé de Wallonie. Cette coopération étroite et renforcée a permis jusqu’à présent d’appliquer les différentes normes liées à la crise du Covid 19 de manière uniforme dans toutes les communes liégeoises et d’échanger les bonnes pratiques pour rendre le meilleur service aux citoyen.ne.s. Il s’agit également d’interpeller les niveaux de pouvoir supérieurs sur les difficultés rencontrées et les solutions à impulser. Au moment où nous nous trouvons, les 24 villes et communes liégeoises ont pris plusieurs décisions pour apporter des réponses concrètes à des questions lancinantes identifiées sur leur territoire : - Renforcer la distribution de masques, en donner à des professions non encore suffisamment desservies à l’heure actuelle : constatant les difficultés d’approvisionnement et les carences sur le terrain, les Bourgmestres des 24 villes et communes ont acquis dans l’urgence et dans un premier temps 200.000 masques chirurgicaux et 10.000 masques FFP2. Les masques FFP2 seront en priorité distribués aux hôpitaux situés sur le territoire de l’arrondissement, selon les besoins identifiés. Les masques chirurgicaux seront distribués selon les besoins au personnel des maisons de repos et de soin, aux kinésithérapeutes et ostéopathes, aux pharmacien.ne.s, aux infirmier.e.s à domicile n’ayant pas encore reçu leur livraison, aux vétérinaires, aux ambulanciers, aux services communaux en contact direct avec la population et au secteur des pompes funèbres.