MD Le Serviteur De Kali F

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

P6champions Were P20 Organise a Honoured in a Ceremony Career Seminar Featuring Commonwealth for Pakistani Water Polo Player Students in Eleanor Thomson

Community Community Doha College’s Expat forum 2016 sporting Sohni Dharti P6champions were P20 organise a honoured in a ceremony career seminar featuring Commonwealth for Pakistani water polo player students in Eleanor Thomson. Al Khor. Wednesday, June 8, 2016 Ramadan 3, 1437 AH DOHA 33°C—44°C TODAY LIFESTYLE/HOROSCOPE 13 PUZZLES 14 & 15 AAccessibilityccessibility Website, mobile app to give COVER accessibility info beforehand STORY on locations in Qatar to the physically-challenged. P4-5 LAUNCH: The Accessible Qatar launch at the Katara Hall. 2 GULF TIMES Wednesday, June 8, 2016 COMMUNITY ROUND & ABOUT PRAYER TIME Fajr 3.14am Shorooq (sunrise) 4.43am Zuhr (noon) 11.33am Asr (afternoon) 2.56pm Maghreb (sunset) 6.26pm Isha (night) 7.56pm USEFUL NUMBERS Iraivi told from the standpoint of men, associated with the women GENRE: Drama, Comedy in the spotlight. While SJ Surya plays a failed director, who CAST: Vijay Sethupathi, Surya S J, Bobby Simha fi nds solace in liquor, Bobby Simha tries hard to make a Emergency 999 DIRECTION: Karthik Subbaraj widow, played by Pooja, fall for him. Vijay Sethupathi, on the Worldwide Emergency Number 112 SYNOPSIS: Three women become liberated after other hand, wanders in search of love, choosing to ignore the Kahramaa – Electricity and Water 991 unfortunate circumstances drive their husbands to a life of same when off ered by his wife, played by Anjali. Local Directory 180 crime. As the title suggests, Iraivi narrates the episodes that International Calls Enquires 150 unfold in the lives of a few women. Interestingly, -

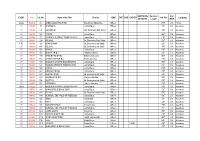

EVENT Year Lib. No. Name of the Film Director 35MM DCP BRD DVD/CD Sub-Title Language BETA/DVC Lenght B&W Gujrat Festival 553 ANDHA DIGANTHA (P

UMATIC/DG Duration/ Col./ EVENT Year Lib. No. Name of the Film Director 35MM DCP BRD DVD/CD Sub-Title Language BETA/DVC Lenght B&W Gujrat Festival 553 ANDHA DIGANTHA (P. B.) Man Mohan Mahapatra 06Reels HST Col. Oriya I. P. 1982-83 73 APAROOPA Jahnu Barua 07Reels EST Col. Assamese I. P. 1985-86 201 AGNISNAAN DR. Bhabendra Nath Saikia 09Reels EST Col. Assamese I. P. 1986-87 242 PAPORI Jahnu Barua 07Reels EST Col. Assamese I. P. 1987-88 252 HALODHIA CHORAYE BAODHAN KHAI Jahnu Barua 07Reels EST Col. Assamese I. P. 1988-89 294 KOLAHAL Dr. Bhabendra Nath Saikia 06Reels EST Col. Assamese F.O.I. 1985-86 429 AGANISNAAN Dr. Bhabendranath Saikia 09Reels EST Col. Assamese I. P. 1988-89 440 KOLAHAL Dr. Bhabendranath Saikia 06Reels SST Col. Assamese I. P. 1989-90 450 BANANI Jahnu Barua 06Reels EST Col. Assamese I. P. 1996-97 483 ADAJYA (P. B.) Satwana Bardoloi 05Reels EST Col. Assamese I. P. 1996-97 494 RAAG BIRAG (P. B.) Bidyut Chakravarty 06Reels EST Col. Assamese I. P. 1996-97 500 HASTIR KANYA(P. B.) Prabin Hazarika 03Reels EST Col. Assamese I. P. 1987-88 509 HALODHIA CHORYE BAODHAN KHAI Jahnu Barua 07Reels EST Col. Assamese I. P. 1987-88 522 HALODIA CHORAYE BAODHAN KHAI Jahnu Barua 07Reels FST Col. Assamese I. P. 1990-91 574 BANANI Jahnu Barua 12Reels HST Col. Assamese I. P. 1991-92 660 FIRINGOTI (P. B.) Jahnu Barua 06Reels EST Col. Assamese I. P. 1992-93 692 SAROTHI (P. B.) Dr. Bhabendranath Saikia 05Reels EST Col. -

Are We Forgetting the Basic Rules Here?

A JOURNAL OF THE PRESS INSTITUTE OF INDIA ISSN 0042-5303 January-March 2016 Volume 8 Issue 1 Rs 50 Are we forgetting the CONTENTS • Do you get the reports that matter to you? / Sakuntala Narasimhan basic rules here? • Our right to write / Annapurna Sinha and Kanchan K. Malik The first 20 months of the BJP-led government at the Centre has • A publication with a shown us a media more interestingly divided than perhaps the difference / Sakuntala Ram Janmabhoomi movement revealed in the late 1980s, says Narasimhan Ranjona Banerji • Media monopoly and pluralism in India / Sarita Bose n the late 1980s, journalists were perceived as being what was colourfully called jholawallahs: that is, people of a leftist bent identifiable by the cloth • Is advertising eating into news space? / Ibags they carried around, like the Communists of Calcutta.Jholawallah. This J.V. Vil'anilam term is still used today in a derogatory sense but in fact it makes no sense in 2016. • Despite glass ceiling, Until the advent of television news, journalists were as a rule so badly paid women journalists make a mark / Ashish Kumar that the government had to set up commissions to ensure some bare minimum Dwivedy and Jyoti Prakash wage for newspaper employees. I can use my own case as an example. In my Mohapatra first job in journalism for a major magazine group, I had a monthly salary of • Do our farmers really Rs 2500 and an annual increment of Rs 75 for my grade. If I worked extremely matter? / Sakuntala hard, I was entitled to two increments. -

JANUARY 2017 .Com/Civilsocietyonline `50

VOL. 14 NO. 3 JANUARY 2017 www.civilsocietyonline.com .com/civilsocietyonline `50 Anupam Mishra 1947-2016 WATER GURU IS NO MORE A CADRE FOR MIDWIVES? INTERVIEW TEACH TEACHERS BETTER Pages 10-11 ‘noTE BAN HAS PUT Pages 25-26 THE JACKFRUIT FAMILY DIGITAL INCLUSION ECONOMICS IS POLITICS Page 12 ON FAST Forward’ Page 27 MFIS COPE WITH NOTE BAN R. CHANDRASHEKHAR Adoor’s new film Pages 22-23 Pages 6-8 Pages 29-30 CONTENTS R E A D U S. W E R E A D Y O U. A troubled yearend HERE has been little to celebrate in the way the year has gone out. If demonitisation at first seemed like a bold effort to deal with black money, there is now little certainty about what it will achieve. Of Tgrave concern is the growing arbitrariness in politics and governance. It is all around and so it makes little sense to point in any one direction. It is as though politicians, the so-called reformers like AAP included, inhabit a zone of their own and the rest of us are left to cope with a different reality. Putting together the January issue of Civil Society in such circumstances, COVER STORY you will recognise, has been challenging. It would be boring to dabble in the obvious and yet it won’t do to ignore developments around us. So, in search Water guru is no more of some kind of silver lining, we have picked our way through chaos (read Anupam Mishra, India's foremost authority on traditional water that as the mess in Parliament, stresses in the banking system and runaway harvesting systems passed away on 19 December after a brief but air pollution) to bring you an issue which makes some sense of our situation devastating encounter with cancer. -

History of Indian Cinema.Pdf

CHAPTER – 2 A BRIEF HISTORY OF INDIAN CINEMA Indian films are unquestionably the most –seen movies in the world. Not just talking about the billion- strong audiences in India itself, where 12 million people are said to go to the cinema every day, but of large audiences well beyond the Indian subcontinent and the Diaspora, in such unlikely places as Russia, China, the Middle East, the Far East Egypt, Turkey and Africa. People from very different cultural and social worlds have a great love for Indian popular cinema, and many have been Hindi Films fans for over fifty years. Indian cinema is world – famous for the staggering amount of films it produces: the number is constantly on the increase, and recent sources estimate that a total output of some 800 films a year are made in different cities including Madrass , Bangalore , Calcutta and Hyderabad . Of this astonishing number, those films made in Bombay, in a seamless blend of Hindi and Urdu, have the widest distribution within India and Internationally. The two sister languages are spoken in six northern states and understood by over 500 million people on the Indian sub – continent alone – reason enough for Hindi and Urdu to be chosen above the fourteen official Indian languages to become the languages of Indian Popular cinema when sound came to the Indian Silver screen in 1931 . Silent Era – The cinematographe (from where we have the name cinema) invented by the Lumiere brothers functioned better the Kinetoscope of Edison and Dickson. The Lumiere brothers who invented the cinematographe started projection of short (very short, one to two minutes long) films for the Parsian public on November 28, 1895. -

12Th Pune International Film Festival (09Th - 16Th January 2014 ) SR

12th Pune International Film Festival (09th - 16th january 2014 ) SR. NO. TITLE RUNTIME YEAR DIRECTOR COUNTRY OPENING FILM 1 Ana Arabia Ana Arabia 81 2013 Amos Gitai Israel, France AWARDEES FILM 1 Jait Re Jait Win, Win 116 1977 JABBAR PATEL INDIA 2 Swayamvaram One's Own Choice 131 1973 ADOOR GOPALKRISHNAN INDIA 3 Muqaddar Ka Sikandar Muqaddar Ka Sikandar 189 1978 PRAKASH MEHRA INDIA WORLD COMPETITION 1 Das Wochenende The Weekend 97 2012 Nina Grosse Germany 2 DZIEWCZYNA Z SZAFY The Girl From The Wardrobe 89 2012 Bodo Kox Poland 3 I Corpi Estranei Foreign Bodies 102 2013 Mirko Locatelli Italy 4 Mr. Morgan's Last Love Mr. Morgan's Last Love 116 2013 Sandra Nettelbeck Germany, Belgium 5 Thian Zhu Ding A Touch of Sin 129 2013 Zhangke Jia China, Japan 6 Night Train to Lisbon Night Train to Lisbon 110 2013 Bille August Germany, Portugal, Switzerland 7 La Pasión de Michelangelo The Passion of Michelangelo 97 2012 Esteban Larraín Chile, France, Argentina 8 Dom s Bashenkoy House with Turret 111 2012 Eva Neymann Poland Joanna Kos-Krauze, Krzysztof 9 Papusza Papusza 131 2013 Poland Krauze 10 Buqälämun Chameleon 73 2013 Ru Hasanov, Elvin Adigozel Azerbaijan, France, Russia 11 Rosie Rosie 106 2013 Marcel Gisler Switzerland, Germany 12 Queen of Montreuil Queen of Montreuil 87 2012 Solveig Anspach France 13 Fasle Kargadan Rhino Season 88 2012 Bahman Ghobadi Iraq, Turkey 14 Kanyaka Talkies Virgin Talkies 115 2013 K.R. Manoj India MARATHI COMPETITION 1 72 Miles Ek Pravas 72 Miles Ek Pravas 96 2013 Rajeev Patil INDIA Sumitra Bhave,Sunil 2 Astu So Beit 123 -

List of Digitized Films

List of Digitized Films Sr.No. Title Language Subtitles Year Director 1 Anirban Assamese 1981 Bhabendranath Saikia 2 Aparoopa (16mm) Assamese 1981 Jahnu Barua 3 Aranya Assamese EST 1971 Samarendra Narayan Deb 4 Banani Assamese EST 1989 Jahnu Barua 5 Dr. Bez Barooha Assamese 1969 Brojen Barua 6 Firingoti Assamese 1991 Jahnu Barua 7 Halodhia Choraye Baodhan Assamese EST 1989 Jahnu Barua Khai 8 Hkhagoroloi Assamese 1996 Jahnu Barua 9 Konikar Ramdhenu (ride On Assamese 2002 Jahnu Barua The Rainbow) 10 Opaja_sonar_mat Assamese 1972 Brojen Barua 11 Puatlaghar Assamese 1975 Samarendra Narayan Deb 12 Puberun Assamese 1958 Prabhat Mukharji 13 Runumi Assamese 1952 Utpal Bhojpuri 14 Sandhya Raaga Assamese 1977 Bhabendranath Saikia 15 Adalat O Acti Meye Bengali 1981 Tapan Sinha 16 Ajana Sapath Bengali EST 1967 Salil Sen 17 Ajantrik Bengali EST 1958 Ritwik Ghatak 18 Akaler Sandhney Bengali 1980 Mrinal Sen 19 Akash Kusum Bengali 1965 Mrinal Sen 20 Alibaba Bengali 1937 Madhu Bose 21 Antareen Bengali 1993 Mrinal Sen 22 Antariksha Bengali EST 1954 Rajan Tarafdar 23 Apanjan Bengali 1968 Tapan sinha 24 Arogya Niketan Bengali 1967 Bijoy Bose 25 Avashesh Bengali 26 Babala Bengali EST 1951 Agradoot 27 Baisahey Sravana Bengali 1960 Mrinal Sen 28 Bala Bengali 1976 Satyajit Ray 29 Balika Bahu Bengali 1967 Tarun Majumdar 30 Bancha Ramer Bagan Bengali 1980 Tapan Sinha 31 Bari Thekey Paliye Bengali 1959 Ritwik Ghatak 32 Bhisma Bengali 1972 Jyotish Bannerjee 33 Bidyapathi Bengali 1937 Debaki Bose 34 Bisarjan Bengali 1974 Bireswar Bose 35 Bodhu Bengali 1962 Bhupen Roy 36 Chandidas Bengali 1932 Debaki Bose 37 Chhuti Bengali EST 1966 Arundhati Devi 38 Chokh Bengali 1982 Utpalendu Chakraborty 39 Chorus Bengali 1974 Mrinal Sen 40 Chowringhee Bengali 1968 Pinaki Mukherjee 41 Culcutta-71 Bengali 1972 Mrinal Sen 42 Dada Thakur Bengali 1962 Sudhir Mukharji 43 Devi Chowda Rani Bengali EST 1974 Dinen Gupta 44 Devi Malini Bengali EST 1955 Niren Lahiri 45 Dhooli Bengali EST 1954 Pinaki Mukherjee 46 Dibaratrir Kabya Bengali 1970 B. -

Magazine-1-4Final.Qxd (Page 2)

SUNDAY, NOVEMBER 8, 2015 (PAGE-4) BOLLYWOOD-BUZZ HERITAGE Noukriwala Mandir Adoor Gopalakrishnan: Such a Long Journey Rajeshwar Singh Raju As per Sanatan Dharma, the oldest religion on planet NETPAC (Network for the Promotion of Asian Cinema) is bestowing the Lifetime Achievement earth, it is believed that there are 33 Koti (type) of Gods and Award to filmmaker Adoor Gopalakrishnan at the International Film Festival of Colombo this Goddesses. Devotees in large number throng the temples dedicated to these Gods and Goddesses to offer prayers with month for his contribution to cinema. The award comes at a time when Adoor has put in 43 a firm belief that they come to their rescue whenever they years exclusively to filmmaking as a director and rightly considered as one without par on the need them. One of such sacred places is a Hanuman temple located Indian subcontinent. Shoma A. Chatterji explores his films and filmmaking. at Village Ghai, Charyalla, Tehsil Nowshehra, District Awards hardly make a difference to Adoor Gopalakr- ema. This, I think is the function of the art, any art for Rajouri. This place is located about 8 KMs from Nowshehra ishnan who is more interested in cinema per se followed that matter -- to make you aware, to make you think and City at Nowshehra to Kalar Road and is almost at LOC with by his own process of filmmaking than in awards. He won disturb you positively and creatively, to make you excit- Pakistan Border Jhangad. the Dadasaheb Phalke Award in 2005 and many awards ed about it, to make you responsive to things." It is believed that long ago, almost in 1967-68, a Sadhu over his 43-year-old career in films. -

The Films of Adoor Gopalakrishnan a Cinema of Emancipation Suranjan Ganguly

ANTHEM PRESS INFORMATION SHEET The Films of Adoor Gopalakrishnan A Cinema of Emancipation Suranjan Ganguly Pub Date: 01 May 2015 BISAC CATEGORY: PERFORMING ARTS / Film & Video / Binding: Hardback History & Criticism, PERFORMING ARTS / Film & Video / Price: £60.00 / $99.00 General, PERFORMING ARTS / Film & Video / Direction & ISBN: 9781783084098 Production BISAC CODE: PER004030 BIC CODE: APFB Extent: 178 pages RIGHTS Size: 152 x 229 mm / Exclusive: WORLD 6 x 9 inches Illustrations: 20+ b/w images Series: New Perspectives on World Cinema “All along this critical study, Suranjan has made interesting observations. […] Suranjan Ganguly’s marvellous book promises to incubate interest in the maverick filmmaker and his great films.” —“Outlook” This first study of Adoor Gopalakrishnan’s feature films offers a compelling analysis of the socio-historical contexts of his work. Suranjan Ganguly examines how Kerala’s abrupt displacement from a princely feudal state into twentieth-century modernity has shaped Gopalakrishnan’s complex narratives about identity, selfhood and otherness, in which innocence is often at stake, and characters struggle with their consciences. Ganguly places the films within their larger frameworks of guilt and redemption in which the hope of emancipation – moral, spiritual and creative – is real and tangible. Contents Introduction; 1. Things Fall Apart: ‘Mukhamukham’ and the Failure of the Collective; 2. The Domain of Inertia: ‘Elippathayam’ and the Crisis of Masculinity; 3. Master and Slave: ‘Vidheyan’ and the Debasement of Power; 4. The Server and the Served: ‘Kodiyettam’ and the Politics of Consumption; 5. The Search for Home: ‘Swayamvaram’ and the Struggle with Conscience; 6. Woman in the Doorway: ‘Naalu Pennungal’ and ‘Oru Pennum Randaanum’; 7. -

The Films of Adoor Gopalakrishnan a Cinema of Emancipation Suranjan Ganguly

ANTHEM PRESS INFORMATION SHEET The Films of Adoor Gopalakrishnan A Cinema of Emancipation Suranjan Ganguly Pub Date: 01 May 2015 BISAC CATEGORY: PERFORMING ARTS / Film & Video / Binding: Paperback History & Criticism, PERFORMING ARTS / Film & Video / Price: £25.00 / $40.00 General, PERFORMING ARTS / Film & Video / Direction & ISBN: 9781783084104 Production BISAC CODE: PER004030 BIC CODE: APFB Extent: 178 pages RIGHTS Size: 152 x 229 mm / Exclusive: WORLD 6 x 9 inches Illustrations: 20+ b/w images Series: New Perspectives on World Cinema The first comprehensive study of Gopalakrishnan’s feature films, offering a compelling analysis of the director’s treatment of guilt, redemption and hope within their socio-historical contexts. “All along this critical study, Suranjan has made interesting observations. […] Suranjan Ganguly’s marvellous book promises to incubate interest in the maverick filmmaker and his great films.” —“Outlook” This first study of Adoor Gopalakrishnan’s feature films offers a compelling analysis of the socio-historical contexts of his work. Suranjan Ganguly examines how Kerala’s abrupt displacement from a princely feudal state into twentieth-century modernity has shaped Gopalakrishnan’s complex narratives about identity, selfhood and otherness, in which innocence is often at stake, and characters struggle with their consciences. Ganguly places the films within their larger frameworks of guilt and redemption in which the hope of emancipation – moral, spiritual and creative – is real and tangible. Contents Introduction; 1. Things Fall Apart: ‘Mukhamukham’ and the Failure of the Collective; 2. The Domain of Inertia: ‘Elippathayam’ and the Crisis of Masculinity; 3. Master and Slave: ‘Vidheyan’ and the Debasement of Power; 4. The Server and the Served: ‘Kodiyettam’ and the Politics of Consumption; 5. -

I – Introduction to Film Studies – SVCA1302

SCHOOL OF SCIENCE AND HUMANITIES DEPARTMENT OF VISUAL COMMUNICATION UNIT – I – Introduction to Film Studies – SVCA1302 1 I. INTRODUCTION TO CINEMA 1. Introduction to Language of Cinema: Written language uses letters, words, sentences and paragraphs to convey a narrative. Cinema uses shots, shot sequences, scenes and dramatic sequences. Using language as an organizational structure can give your video greater narrative impact and broader appeal. They say a picture is worth a thousand words. A moving picture is worth even more. 2. Basic Components of film language 1. Cinematography 2. Sound 3. Editing 4. Mise-en- scene 5. Special Effects 1. Cinematography: Camera shots and movement can give us clear indications of emotion, motive and give audiences clues as to things that may be about to happen. • a) Camera shots: The extreme wide shot, The wide, also known as a long shot, The medium long shot, The medium Shot, The medium close-up shot, The close-up shot, The extreme close-up shot. b) Camera movement: Pan (side to side), Tilt (up and down), Whip pan(or swish pan fast pan), Crane shot, Tracking shot(camera on dolly) c)Lighting & Colour: • It is used to create mood and atmosphere. • Positioning of lights creates different effects • High key lighting- Using Bright and high lights dominated by ranges of whites • Low key lighting - Using a lot of deep blacks, darker tones, and shadows 2. Editing: What the editing technique used to tell us about where the narrative is. Lot of techniques are used but most common – • Fade - picture gradually turns to a single color, usually black, • Dissolve a dissolve is when a shot changes into another shot gradually • Others – wipe(one shot replaces another by travelling from one side of the frame to another or with a special shape), jump cut (the cut from one shot one to another makes the subject appear to "jump" abruptly) 3. -

MD Le Serviteur De Kali D

Mediendossier trigon-film LE SERVITEUR DE KALI (NIZHALKKUTHU) von Adoor Gopalakrishnan, Indien 2002 VERLEIH trigon-film Klosterstrasse 42 Postfach 5430 Wettingen 1 Tel: 056 430 12 30 Fax: 056 430 12 31 [email protected] www.trigon-film.org MEDIENKONTAKT Nathalie Bao-Götsch Tel: 056 430 12 35 [email protected] BILDMATERIAL www.trigon-film.org MITWIRKENDE Regie, Buch, Dialoge: Adoor Gopalakrishnan Kamera: Ravi Varma, Sunny Joseph Schnitt: Ajith Ton: Harikumar, Dominique Vieillard Musik: Ilayaraja Ausstattung: Rateesh Babu Kostüme: Satheesh S.B. Produktion: Adoor Gopalakrishnan Productions, Indien Koproduziert von: Artcam International, Frankreich Mit der Unterstützung von: Ministère Français de la Culture; Centre National de la Cinématographie ; Fonds Sud ; Ministère des Affaires Etrangères; MonteCinemaVerità Dauer / Format: 90 Minuten / 35mm Cinemascope Sprache: Malayalam/d/f DARSTELLENDE / ROLLEN Oduvil Unnikrishnan Kaliyappan, der Henker Sukumari Marakatam, seine Frau Reeja Mallika, die jüngere Tochter Thara Kalyan Madhavi, die ältere Tochter Sunil Muthu, der Sohn Murali Vasu, Madhavis Mann Sivakumar Mallikas Freund 2 -ESTIVALS, AUSZEICHNUNGEN Bombay International Film Festival 2003: Preis der internationalen Filmkritik FIPRESCI National Film Awards India 2003: Silberner Lotus für den besten regionalen Film (Malayalam) Rotterdam 2003, Fribourg 2003, Venedig 2002, Toronto 2002, Nantes 2002 INHALT Kaliyappan ist der Henker des Maharadscha von Travancore. Er wohnt am Rande eines kleinen Dorfes in der prachtvollen Landschaft von Kerala in Südindien. Seit Generationen lebt seine Familie von den Vergünstigungen, die ihr der Maharadscha nach jeder Hinrichtung gewährt. Doch diese werden immer seltener, und Kaliyappans Familie lebt im Elend. Der alte Henker hegt Schuldgefühle wegen der letzten Hinrichtung und hat Angst vor der nächsten.