Plan De Prévention Du Bruit Dans L'environnement

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ddcspp 19 Liste Des Accueils De Loisirs De La Correze 1 05

DDCSPP 19 LISTE DES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA CORREZE VILLE ORGANISATEUR ALSH CAPACITE (local) ADRESSE ORGANISATEUR CP ALSH d'Allassac 50 ALLASSAC Mairie d'Allassac Mairie 19240 Espace Jeunes 50 ALSH d'Argentat 50 ARGENTAT CIAS Xaintrie Val'Dordogne ALSH de Camps Saint Mathurin Leobazel 20 Avenue du 8 mai 1945 19400 ALSH de Saint-Privat 30 AYEN S.I.V.O.M. d'Ayen ALSH d'Ayen 40 28, rue des Ecoles 19310 BEAULIEU SUR DORDOGNE Mairie de Beaulieu sur Dordogne AL périscolaire (TAP) Plusieurs sites Place Albert BP 7 19120 BEYNAT Association Sports Loisirs Nature ALSH de Beynat Plusieurs sites Domaine de la Fontaine 19190 BORT LES ORGUES Mairie de Bort les Orgues ALSH de Bort les Orgues 48 Mairie 19110 ALSH Jacques Cartier 125 ALSH Raoul Dautry 250 Espace Socioculturel de Rivet 2 sites (50 + 20) Direction Enfance et Education, Mairie de Mairie de Brive 19100 ALSH Cap Ouest 99 Brive Les Bouriottes 80 Jules Romains 80 BRIVE ALSH Jean de La Fontaine 85 Couleurs Loisirs (Saint Bonnet l'Enfantier) 80 ALSH de Jugeals Nazareth 64 Agglo de Brive ALSH de Juillac 70 9 avenue Léo Lagrange 19100 ALSH de Saint Cyr la Roche 50 ALSH de larche "les enfants de la Couze" Plusieurs sites 1 05/02/2020 DDCSPP 19 LISTE DES ACCUEILS DE LOISIRS DE LA CORREZE VILLE ORGANISATEUR ALSH CAPACITE (local) ADRESSE ORGANISATEUR CP CHAMBERET Association Le Chamsouri Le Chamsouri 80 Mairie 19370 CHAMBOULIVE Association Loisirs des Basses Monédières Les Basses Monédières 60 Mairie 19450 CHANTEIX Association Lou Loubatou Accueil de loisirs Louloubatou 40 Mairie 19330 COSNAC Mairie -

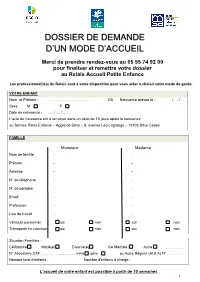

Dossier De Demande D'un Mode D'accueil

DOSSIER DE DEMANDE D’UN MODE D’ACCUEIL Merci de prendre rendez-vous au 05 55 74 92 00 pour finaliser et remettre votre dossier au Relais Accueil Petite Enfance Les professionnel(le)s du Relais sont à votre disposition pour vous aider à choisir votre mode de garde. VOTRE ENFANT Nom et Prénom : …………………………… OU Naissance prévue le : … / … /… Sexe : M F Date de naissance : … / … / …. L’acte de naissance est à renvoyer dans un délai de 15 jours après la naissance au Service Petite Enfance – Agglo de Brive – 9, avenue Léo Lagrange – 19103 Brive Cedex FAMILLE Monsieur Madame Nom de famille - - Prénom - - Adresse - - N° de téléphone - - N° de portable - - Email - - Profession - - Lieu de travail - - Véhicule personnel oui non oui non Transports en commun oui non oui non Situation Familiale : Célibataire Marié(e) Divorcé(e) Vie Maritale Autre ……………. N° Allocataire CAF : ............................... mère père ou Autre Régime (M.S.A) N° …………… Nombre total d'enfants : Nombre d'enfants à charge : L’accueil de votre enfant est possible à partir de 10 semaines 1 Multi accueil souhaité : (numérotez les 3 premières structures par ordre de préférence) ACCUEIL FAMILIAL : Ce service propose l’accueil de votre enfant chez une assistante maternelle employée par l’Agglo ; il s’adapte à vos besoins (horaires atypiques, samedi). Un accompagnement au domicile et pour les ateliers est assuré par une équipe de professionnel(le)s de la petite enfance. Choix N° Multi accueil familial Adresse BRIVE Maison de l’Enfant Place du Civoire, rue Paul Louis Grenier MALEMORT Maison de l’Enfance Rue Jean Mernoz ACCUEIL COLLECTIF : Ces structures réparties sur le territoire de l’Agglo vous proposent un accueil collectif selon vos besoins. -

Étape 2 Tulle > Brive-La-Gaillarde

circuit "Corrèze insoupçonnée" Étape 2 Tulle > Brive-la-Gaillarde (59 km) 1. Tulle → 2. Aubazine D1089 (18 km) 1 2. Aubazine → 3. Pans de Travassac → 4. Donzenac D1089 + D44 + D25 (22 km) 4 3 4. Donzenac → 5. Varetz → 6. Brive-la-Gaillarde D170 + D901 + D1089 (19 km) 5 2 Brive-la-Gaillarde 6 Quittez Tulle (1) en direction d'Aubazine (2) en passant par la D1089. La descente et le stationnement dans le village étant difficiles, préférez un stationnement sur ce parking : 45.17756 / 1.67262 P.17 45°10’39.216"N 1°40'21.432"E Aubazine est réputée pour son abbaye cistercienne, lieu de rencontre spirituelle avec l'un des grands courants mystiques Où dormir de l'Occident chrétien. Elle est à Aubazine ? classée monument historique depuis 1988. Erigée dans la seconde moitié ● Camping Le Coiroux**** du 12e siècle, elle était alors la (300 m d'un lac) Parc de Loisirs du Coiroux plus grande église du Limou- Latitude : 45.18620 sin. Elle fut "amputée" d'une Longitude : 1.70727 N 45°11'10.32" | E 1°42'26.172" partie de sa construction au 18e siècle (façade et 6 travées pour les cloches), faute de moyens suffisants pour l'entretien. La pièce maîtresse de cette abbaye et le tombeau de Saint-Etienne et le jardin de l'ancien cloître. Faites également un tour sur le canal des Moines jusqu'au Saut de la Bergère. ● Lieu pleine nature sur le site de l'ancienne carrière de pierres Rochesseux - Aubazine Latitude : 45.181637 Le conseil de Gil : Longitude : 1.683474 Vous pouvez déjeuner à l'hôtel de la Tour, cuisine traditionnelle de qualité à prix N 45°10'53.8932" | E 1°41'0.5064" raisonnables ! Notes : P.18 circuit "Corrèze insoupçonnée" Partez en direction de Donzenac mais arrêtez-vous avant aux Pans de Travassac (3). -

Connaitre Le Risque Radon Associé À Votre Commune Département De La

Connaitre le risque radon associé à votre commune EXTRAIT de l’arrêté du 27 juin 2018 portant délimitation des zones à potentiel radon du territoire français. En application des articles L.1333-22 du code de la santé publique et L.125-5 du code de l'environnement, les communes sont réparties entre les trois zones à potentiel radon définies à l'article R. 1333-29 du code de la santé publique conformément à la liste ci-après. Cette liste est arrêtée par référence aux délimitations administratives, issues du code officiel géographique de l'Institut national de la statistique et des études économiques, en vigueur à la date du 1er janvier 2016. Département de la Corrèze Tout le département en zone 1 sauf : Zone 2 : Les communes de Beaulieu-sur-Dordogne, Beyssenac, Chanac-les-Mines, Chartrier-Ferrière, Chasteaux, Concèze, Confolent-Port-Dieu, Courteix, Curemonte, Estivals, Ladignac-sur-Rondelles, Laguenne, Lapleau, Les Angles-sur-Corrèze, Lubersac, Marc-la-Tour, Naves, Nespouls, Saint-Éloy-les- Tuileries, Saint-Étienne-aux-Clos, Saint-Hilaire-Peyroux, Saint-Salvadour, Saint-Sornin-Lavolps, Seilhac, Tulle. Zone 3 : Les communes de Affieux, Aix, Albignac, Albussac, Allassac, Alleyrat, Altillac, Ambrugeat, Argentat, Aubazines, Auriac, Ayen, Bar, Bassignac-le-Bas, Bassignac-le-Haut, Beaumont, Bellechassagne, Benayes, Beynat, Beyssac, Bonnefond, Bort-les-Orgues, Brignac-la-Plaine, Brive-la-Gaillarde, Brivezac, Bugeat, Camps-Saint-Mathurin-Léobazel, Chabrignac, Chamberet, Chamboulive, Chameyrat, Champagnac- la-Noaille, Champagnac-la-Prune, Chanteix, -

Practical Guide

GUIDE PRATIQUE CORREZE ANG 001:Mise en page 1 15/05/08 15:51 Page 1 www.vacances-en-correze.net Practical Guide /// Visits and Excursions /// Natural Heritage /// Cultural Heritage /// Arts and Crafts /// Festivals and Events /// Gastronomy /// Fairs and Markets /// Themed Routes /// Outdoor Activities /// Hiking /// Swimming /// Watersports /// Climbing /// Aerial Pursuits /// Motor Sports /// River Tourism /// Adventure Parks /// GUIDE PRATIQUE CORREZE ANG 001:Mise en page 1 15/05/08 15:52 Page 2 FOLLOW THE GUIDE! 2 GUIDE PRATIQUE CORREZE ANG 001:Mise en page 1 15/05/08 15:52 Page 3 This indispensable guide is packed with practical information on exploring the varied sights and landscapes of the Corrèze, so that you don't miss a single market or festival! It lists detai- led descriptions of unique cultural and historical sights, as well as a wide selection of leisure activities available in the area. Make sure you don't set out without your guide! 3 CONTENTS ///p. 4 and 5 Map of the Corrèze ///p. 6 - 43 Visits and Excursions ///p. 44 - 49 Gastronomy ///p. 50 - 68 Outdoor Activities ///p. 69 - 71 Useful Addresses GUIDE PRATIQUE CORREZE ANG 001:Mise en page 1 15/05/08 15:52 Page 4 The landscapes of t Millevaches-Monédières Moorland and water The Limousin mountain region, with its mys- terious atmosphere, clean air and unique architecture, offers visitors a wide range of holiday options. With its heather moors and crystal-clear rivers, this area is renow- ned for its breathtaking unspoilt scenery. An ideal place to relax and recharge the batteries. The Plateau de Millevaches and Massif des Monédières offer visitors magni- ficent scenery in a region in harmony with its natural landscapes. -

Rapport Du Président Sur Le Prix Et La Qualité Du Service Assainissement Collectif 2017

2017 desinBrive RAPPORT ANNUEL DU PRESIDENT SUR LE PRIX ET LA QUALITE DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF Communauté d’agglomération du bas du d’agglomération Communauté Rapport du Président sur le prix et la qualité du service assainissement collectif 2017 SOMMAIRE I PREAMBULE ............................................................................................................................................. 3 II INDICATEURS DU RPQS ............................................................................................................................. 4 III PRESENTATION GENERALE ........................................................................................................................ 5 1 TERRITOIRE CONCERNE .................................................................................................................................... 5 2 LES MISSIONS ................................................................................................................................................ 6 3 PRESENTATION DU PATRIMOINE ........................................................................................................................ 6 4 MODES DE GESTION, CONTRATS ...................................................................................................................... 10 5 PLUVIOMETRIE ............................................................................................................................................ 12 IV LES ASPECTS TECHNIQUES ..................................................................................................................... -

Jean Boutier Sociabilités Locales Et Réseaux Nationaux Aux Origines De La Culture Politique Démocratique

1 In Bulletin de la Société des Lettres, Sciences et Arts de la Corrèze, XCVII, 1994, p. 112-144. Jean Boutier Sociabilités locales et réseaux nationaux aux origines de la culture politique démocratique. Les sociétés politiques en Corrèze, 1790-an III Du printemps 1790 à l'été 1795, plus de soixante-quinze communes corréziennes ont vu s'organiser, progressivement, des associations d'un type nouveau : leur but explicite était de discuter de questions qui étaient en train d'acquérir un statut spécifique et autonome, les questions politiques. Ces sociétés politiques -qui se donnèrent des noms divers, du "cloub" à l'anglaise à la société "populaire" pendant la période républicaine- ont été récemment étudiées comme un des éléments décisifs du processus qui a commencé d'établir, sur la chute de l'Ancien Régime, un régime politique de type démocratique. Le mot "démocratique" peut paraître inadéquat ; il servira ici à désigner à la fois une ébauche et un horizon, qui tous deux définissent un nouvel acteur social qui a nom "citoyen". Or bien plus que la pratique, régulière et fréquente des élections, ce sont les sociétés politiques qui, pendant la Révolution, ont contribué à façonner ce "citoyen". S'il a rapidement été défini en termes juridiques, dès l'été 1789 pour les principes, il n'en est pas pour autant devenu un être concret, apte à prendre part de plain- pied à la nouvelle vie politique. Il lui faut pour cela "entrer en politique", c'est-à-dire acquérir les facultés sociales qui permettent d'exercer le "métier de citoyen" : être capable de comprendre et d'apprécier les termes des débats en cours, former sa propre opinion, l'exprimer par un vote, voire la formuler dans une assemblée publique.. -

Campagne Cnds 2017

CAMPAGNE C.N.D.S 2017 Priorités et enveloppes ● Objectifs affichés dans la continuité de ceux de 2016 - Soutenir la structuration du mouvement sportif - Réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive - Accroître le soutien au programme « j’apprends à nager » - Soutenir les actions de promotion et de préservation de la santé par la pratique du sport - Accompagner les actions locales en marge des grands évènements ● Part territoriale Corrèze : 255 914 € (+ 1,53% comparativement à 2016) 225 914 € à répartir clubs & comités + 30 000 € pour l’accompagnement éducatif Priorités et enveloppes REGION NOUVELLE AQUITAINE 2015 2016 Emploi (110 créations à 12 000 € sur 3 ans) 701 112 € 1 320 000 € Engagement emploi 2 849 005 € 2 413 191 € Engagement emploi CIEC et ESQ 600 000 € 636 000 € Apprentissage (20 créations à 3 000 €) 156 301€ 60 000 € Engagement apprentissage 180 660 € 170 301 € J’apprends à nager 201 126 € 335 210 € Publics féminins 36 630 € 36 630 € Appels à projets ‘sport santé’ 145 898 € 148 489 € Antenne médicale prévention dopage 44 500 € 45 000€ TOTAL 4 915 232 € 5 164 821 € Procédure ● Dématérialiser les demandes de subvention : Généraliser l’utilisation d’e-subvention - dossier de référence : cerfa 12156 en vigueur ● IMPORTANT fiche d’intervention CORREZE : 1625 ● Informations sur la campagne : site du CDOS ou de la Préfecture ● Motifs de rejets administratifs inchangés : - Dossier hors délais – 7 avril (accusé de réception) - Montant total de la demande inférieur à 1 000 € ou 1 500 € - Absence de compte-rendu d’utilisation -

Discovery Guide

DISCOVERY GUIDE www.vacances-en-correze.net TOUT DE SUITE AILLEURS contents outdoor leisure cultural heritage map 32-33 Listed villages (“Most Beautiful 6-7 Corrèze map and sports activities 13 Outdoor pursuit resorts Villages in France” and “Most 14-15 Recreational lakes offering Beautiful Detours in France”) swimming and other activities 33-34 Typical towns and villages 35-36 Fortresses and castles discovering nature 16-17 Canoeing-Kayaking / Rafting 10 Extraordinary natural sites River Rambling / Canyoning centres 37-40 Museums 11-12 Parks and gardens on the rivers of the Corrèze - major museums (37) gastronomy - themed museums (38) 48-49 Local specialities 18-19 Swimming pools and aqua-centres 50 Themed routes 20 Sailing / Water skiing / Jet skiing - commemorative sites (39) - other exhibition centres (39-40) 50-52 Fairs, markets and food festivals / 20 Windsurfing Bistrots de Pays 21 Rowing 41 Unique heritage 21 River tourism 42-43 Feats of engineering 21 Fishing 43 Archaeological sites tourist offices 54-55 22-23 Hiking 24 Cycling and moutain-biking 25-27 Equestrian properties festivals and events 28 Golf courses 44-46 Festivals and events 28-29 Adventure and leisure parks / tree-top adventure trails (TTAT) This pictogram 29 Climbing / Via Ferrata will enable you 29-30 Aerial pursuits arts and crafts to identify sights 30 Electric vehicles 47 Arts and crafts offering special facilities 30-31 Motor sports and activities for children. 31 Cross-country skiing 2 3 a world Apart! a journey back in time LES PLUS BEAUX VILLAGES DE FRANCE Our historical buildings have preserved their original beauty and taken on a new lease of life. -

MINIMES FILLES PLACE Dossard TEMPS NOM PRENOM CS GRP

MINIMES FILLES PLACE Dossard TEMPS NOM PRENOM CS GRP. 1 303 00:09:46 DOUHERET Léa BRIVE SUD 2 306 00:09:53 T'YACCKX Julie BRIVE SUD 3 336 00:10:47 MAURY Thaïs OBJAT SUD 4 318 00:11:37 DE OLIVEIRA Tiffany ALLASSAC SUD 5 309 00:12:18 DRELON Anaïs USSEL NORD 6 321 00:13:02 BENFARAH Loubna ALLASSAC SUD 7 319 00:13:04 MAITRE Tiphaine ALLASSAC SUD 8 314 00:13:05 BOUZON Samia BEYNAT SUD 9 307 00:13:29 MENOT Alyssia BRIVE SUD 10 317 00:13:44 DESOUSA Gaëlle ALLASSAC SUD 11 320 00:13:56 SOARES Marine ALLASSAC SUD 12 308 00:13:59 CAGNET Lucy LE LONZAC CENTRE 13 305 00:14:00 MOUCHET Andréa BRIVE SUD 14 322 00:15:11 ESPINASSOU Angèle DONZENAC SUD 15 310 00:15:12 NADEAU Louise USSEL NORD 16 300 00:16:07 HORTABAGYI Steffy OBJAT SUD 17 337 00:16:11 PENNEQUIN Albane OBJAT SUD 18 301 00:16:14 LEROY Valentine OBJAT SUD 19 304 00:16:52 LEBIGOT Margaux BRIVE SUD 20 302 00:16:54 BIGOURIE Camille BRIVE SUD 21 313 00:16:56 LEYGNAC Margaux BEYNAT SUD 22 316 00:20:25 CASSAGNE Charlotte ALLASSAC SUD 23 311 ABD ROUGERIE Marion USSEL NORD 24 312 ABS MARION MOULENE Clémentine BEYNAT SUD 25 315 ABS BENZONI Lisa ALLASSAC SUD MINIMES GARCONS PLACE Dossard TEMPS NOM PRENOM CS GRP. 1 358 00:08:41 CAPELAS Thomas BEYNAT SUD 2 364 00:09:02 TARIF Anthony TULLE CENTRE 3 346 00:09:38 BEKONO Steve BRIVE SUD 4 333 00:09:43 DENIS Thomas OBJAT SUD 5 347 00:09:52 CHARLOT Thomas BRIVE SUD 6 349 00:09:52 BISIJOUX Jéremy USSEL NORD 7 365 00:10:00 RIGONI Benjamin TULLE CENTRE 8 343 00:10:05 VERGNE Johnny MARCILLAC CENTRE 9 339 00:10:18 ROUFFY Anthony OBJAT SUD 10 355 00:10:33 THEBAULT -

Liste Des Lieutenants De Louveterie 2013 02 14

Liste des Lieutenants de Louveterie Cantons Nom Prénom Communes concernées Tel portable d'intervention Brive : Cosnac : La Chapelle aux-Brocs : Dampniat : MALEMORT-DONZENAC- Malemort : Venarsal : Ussac : Varetz : St Viance : DELPY Patrick 06 31 98 18 82 BRIVE EST Allasac : Ste-Féréole : Donzenac : Sadroc : St Pardoux l'Ortigier Juillac : Rosiers de-Juillac : Concèze : Lascaux : Vignols DAURAT Daniel JUILLAC : Voutezac : St-Cyr-la Roche : St-Bonnet la Rivière : 06 82 05 38 60 Chabrignac Benayes : Montgibaud : Lubersac : St Martin Sepert : St Pardoux Corbier : Beyssac : St Sornin Lavolps : Arnac VILLATOUX René LUBERSAC 06 88 81 27 35 Pompadour : Beyssenac : Ségur le Château : St Eloy les Tulleries : St Julien le Vendômois Beynat : Le Pesher : Sérilhac : Lanteuil : Albignac : RIOUX Yannick BEYNAT 06 30 56 19 07 Palazingues : Aubazine Louignac : Segonzac : st Robert : Ayen : St Cyprien : LAGORGE Maxime AYEN Vars/Roseix : Objat : St Aulaire : Yssandon : Perpezac 06 82 92 72 56 le Blanc : Brignac la Plaine Cublac : Mansac : St Pantaléon de Larche : Larche : St Cernin de Larche : Lissac sur Couze : Chasteaux : LAFON Christian LARCHE et BRIVE OUEST 06 74 44 87 17 Chatier-Ferrière : Noailles : Jugeals Nazareth : Nespouls : Estivals Confolent Port-Dieu : St Bonnet près-Bort : Monestier ROCHE Christophe BORT-LES-ORGUES Port Dieu : Thalamy : Veyrières : St Victour : Margerides 06 82 34 96 17 : Sarroux : St Julien près Bort : Bort-les-Orgues Auriac : Bassignac le-Haut : Darazac : Rilhac Xaintrie : MAGNE Jean-Noël ST-PRIVAT St Privat : servières le -

Département De La Corrèze

Département de la Corrèze RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS N° 1 - JANVIER 2018 Avertissement Le recueil comporte les délibérations du Conseil Départemental, les décisions de la Commission Permanente et les arrêtés présentant un caractère réglementaire, dont la publication est prévue par un texte spécial. Le texte intégral des actes cités dans le Recueil peut être consulté à la Direction des Affaires Générales et des Assemblées à l'Hôtel du Département "Marbot" - 9, rue René et Emile Fage - B.P. 199 - 19005 TULLE CEDEX. S O M M A I R E COMMISSION PERMANENTE du 26 Janvier 2018 pages COMMISSION DE LA COHÉSION SOCIALE n°1-01 BIBLIOTHEQUE DEPARTEMENTALE - ANIMATION CULTURELLE - PRIX ALBUM CP 1 JEUNESSE 2018 n°1-02 REGIE DE RECETTES DU MUSEE : AUGMENTATION DU MONTANT DES CP 4 FONDS DE CAISSE ET DE L'ENCAISSE - FIXATION DU PRIX DE VENTE DU TIMBRE POSTAL MARIANNE n°1-03 MUSEE DU PRESIDENT JACQUES CHIRAC : MODIFICATION DU CP 7 FONCTIONNEMENT DU MUSEE n°1-04 COLLEGES PUBLICS - DOTATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LA CP 10 VIABILISATION - COLLEGE MARMONTEL A BORT LES ORGUES - n°1-05 LOGEMENT DE FONCTION - CONVENTIONS D'OCCUPATION PRECAIRE CP 13 AUX COLLEGES CABANIS, ROLLINAT ET CONVENTION A LA NUITEE AU COLLEGE DE SEILHAC n°1-06 FORUM DES METIERS 2018 - PARTICIPATION DU DEPARTEMENT - CP 17 n°1-07 POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE 2018 CP 21 n°1-08 EMPLOI - BOOST JEUNES - AIDE FINANCIERE CP 34 n°1-09 POLITIQUE DEPARTEMENTALE DE L'INSERTION - EVOLUTION DES CP 37 REUNIONS D'INFORMATION ET DE LA COMMISSION DE RÉORIENTATION ET DE SUSPENSION DE L'ALLOCATION RSA n°1-10 REVENU DE SOLIDARITE ACTIVE : CONSIGNATION DU RELIQUAT 2017 CP 43 n°1-12 REGIME DEROGATOIRE ALLOCATION PERSONNALISEE D'AUTONOMIE A CP 48 DOMICILE : DISPOSITIF "COUSU MAIN".