Quand La Multimodalité Narrative Rencontre L'imaginaire

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Superman-The Movie: Extended Cut the Music Mystery

SUPERMAN-THE MOVIE: EXTENDED CUT THE MUSIC MYSTERY An exclusive analysis for CapedWonder™.com by Jim Bowers and Bill Williams NOTE FROM JIM BOWERS, EDITOR, CAPEDWONDER™.COM: Hi Fans! Before you begin reading this article, please know that I am thrilled with this new release from the Warner Archive Collection. It is absolutely wonderful to finally be able to enjoy so many fun TV cut scenes in widescreen! I HIGHLY recommend adding this essential home video release to your personal collection; do it soon so the Warner Bros. folks will know that there is still a great deal of interest in vintage films. The release is only on Blu-ray format (for now at least), and only available for purchase on-line Yes! We DO Believe A Man Can Fly! Thanks! Jim It goes without saying that one of John Williams’ most epic and influential film scores of all time is his score for the first “Superman” film. To this day it remains as iconic as the film itself. From the Ruby- Spears animated series to “Seinfeld” to “Smallville” and its reappearance in “Superman Returns”, its status in popular culture continues to resonate. Danny Elfman has also said that it will appear in the forthcoming “Justice League” film. When word was released in September 2017 that Warner Home Video announced plans to release a new two-disc Blu-ray of “Superman” as part of the Warner Archive Collection, fans around the world rejoiced with excitement at the news that the 188-minute extended version of the film - a slightly shorter version of which was first broadcast on ABC-TV on February 7 & 8, 1982 - would be part of the release. -

COMIC BOOKS AS AMERICAN PROPAGANDA DURING WORLD WAR II a Master's Thesis Presented to College of Arts & Sciences Departmen

COMIC BOOKS AS AMERICAN PROPAGANDA DURING WORLD WAR II A Master’s Thesis Presented To College of Arts & Sciences Department of Communications and Humanities _______________________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree _______________________________ SUNY Polytechnic Institute By David Dellecese May 2018 © 2018 David Dellecese Approval Page SUNY Polytechnic Institute DEPARTMENT OF COMMUNICATIONS AND HUMANITIES INFORMATION DESIGN AND TECHNOLOGY MS PROGRAM Approved and recommended for acceptance as a thesis in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science in Information Design + Technology. _________________________ DATE ________________________________________ Kathryn Stam Thesis Advisor ________________________________________ Ryan Lizardi Second Reader ________________________________________ Russell Kahn Instructor 1 ABSTRACT American comic books were a relatively, but quite popular form of media during the years of World War II. Amid a limited media landscape that otherwise consisted of radio, film, newspaper, and magazines, comics served as a useful tool in engaging readers of all ages to get behind the war effort. The aims of this research was to examine a sampling of messages put forth by comic book publishers before and after American involvement in World War II in the form of fictional comic book stories. In this research, it is found that comic book storytelling/messaging reflected a theme of American isolation prior to U.S. involvement in the war, but changed its tone to become a strong proponent for American involvement post-the bombing of Pearl Harbor. This came in numerous forms, from vilification of America’s enemies in the stories of super heroics, the use of scrap, rubber, paper, or bond drives back on the homefront to provide resources on the frontlines, to a general sense of patriotism. -

How Superman Developed Into a Jesus Figure

HOW SUPERMAN DEVELOPED INTO A JESUS FIGURE CRISIS ON INFINITE TEXTS: HOW SUPERMAN DEVELOPED INTO A JESUS FIGURE By ROBERT REVINGTON, B.A., M.A. A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Master of Arts McMaster University © Copyright by Robert Revington, September 2018 MA Thesis—Robert Revington; McMaster University, Religious Studies McMaster University MASTER OF ARTS (2018) Hamilton, Ontario, Religious Studies TITLE: Crisis on Infinite Texts: How Superman Developed into a Jesus Figure AUTHOR: Robert Revington, B.A., M.A (McMaster University) SUPERVISOR: Professor Travis Kroeker NUMBER OF PAGES: vi, 143 ii MA Thesis—Robert Revington; McMaster University, Religious Studies LAY ABSTRACT This thesis examines the historical trajectory of how the comic book character of Superman came to be identified as a Christ figure in popular consciousness. It argues that this connection was not integral to the character as he was originally created, but was imposed by later writers over time and mainly for cinematic adaptations. This thesis also tracks the history of how Christians and churches viewed Superman, as the film studios began to exploit marketing opportunities by comparing Superman and Jesus. This thesis uses the methodological framework of intertextuality to ground its treatment of the sources, but does not follow all of the assumptions of intertextual theorists. iii MA Thesis—Robert Revington; McMaster University, Religious Studies ABSTRACT This thesis examines the historical trajectory of how the comic book character of Superman came to be identified as a Christ figure in popular consciousness. Superman was created in 1938, but the character developed significantly from his earliest incarnations. -

A Celebration of Superheroes Virtual Conference 2021 May 01-May 08 #Depaulheroes

1 A Celebration of Superheroes Virtual Conference 2021 May 01-May 08 #DePaulHeroes Conference organizer: Paul Booth ([email protected]) with Elise Fong and Rebecca Woods 2 ACKNOWLEDGMENTS This has been a strange year, to be sure. My appreciation to everyone who has stuck with us throughout the trials and tribulations of the pandemic. The 2020 Celebration of Superheroes was postponed until 2021, and then went virtual – but throughout it all, over 90% of our speakers, both our keynotes, our featured speakers, and most of our vendors stuck with us. Thank you all so much! This conference couldn’t have happened without help from: • The College of Communication at DePaul University (especially Gina Christodoulou, Michael DeAngelis, Aaron Krupp, Lexa Murphy, and Lea Palmeno) • The University Research Council at DePaul University • The School of Cinematic Arts, The Latin American/Latino Studies Program, and the Center for Latino Research at DePaul University • My research assistants, Elise Fong and Rebecca Woods • Our Keynotes, Dr. Frederick Aldama and Sarah Kuhn (thank you!) • All our speakers… • And all of you! Conference book and swag We are selling our conference book and conference swag again this year! It’s all virtual, so check out our website popcultureconference.com to see how you can order. All proceeds from book sales benefit Global Girl Media, and all proceeds from swag benefit this year’s charity, Vigilant Love. DISCORD and Popcultureconference.com As a virtual conference, A Celebration of Superheroes is using Discord as our conference ‘hub’ and our website PopCultureConference.com as our presentation space. While live keynotes, featured speakers, and special events will take place on Zoom on May 01, Discord is where you will be able to continue the conversation spurred by a given event and our website is where you can find the panels. -

A Identidade Secreta Da Figura: Interpretação Figural, Mímesis E Paradoxo Narrativo Em Quadrinhos De Super-Herói

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO CENTRO DE ARTES E COMUNICAÇÃO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM LETRAS DOUTORADO EM TEORIA DA LITERATURA A Identidade Secreta da Figura: Interpretação Figural, Mímesis e Paradoxo Narrativo em Quadrinhos de Super-Herói Recife, fevereiro de 2015 Cláudio Clécio Vidal Eufrausino A Identidade Secreta da Figura: Interpretação Figural, Mímesis e Paradoxo Narrativo em Quadrinhos de Super-Herói Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco como requisito para obtenção do título de Doutor em Teoria da Literatura Orientador: Prof. Dr. Anco Márcio Tenório Vieira Recife, fevereiro de 2015 Catalogação na fonte Bibliotecário Jonas Lucas Vieira, CRB4-1204 E86i Eufrausino, Cláudio Clécio Vidal A identidade secreta da figura: interpretação figural, mímesis e paradoxo narrativo em quadrinhos de super-herói / Cláudio Clécio Vidal Eufrasino. – Recife: O Autor, 2015. 250 f.: il., fig. Orientador: Anco Márcio Tenório Vieira. Tese (Doutorado) – Universidade Federal de Pernambuco. Centro de Artes e Comunicação. Letras, 2015. Inclui referências. 1. Literatura. 2. Identidade na literatura. 3. Super-heróis. 4. Histórias em quadrinhos. 5. Mimese. I. Vieira, Anco Márcio Tenório (Orientador). II. Título. 807 CDD (22. ed.) UFPE (CAC 201) CLÁUDIO CLÉCIO VIDAL EUFRAUSINO A IDENTIDADE SECRETA DA FIGURA: Interpretação Figural, Mímesis e Paradoxo Narrativo em Quadrinhos de Super-Herói Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade Federal de Pernambuco como requisito para obtenção do Grau de Doutor em TEORIA DA LITERATURA em 20/02/2015. TESE APROVADA PELA BANCA EXAMINADORA: ____________________________ Prof. Dr. Anco Márcio Tenório Vieira Orientador – LETRAS – UFPE ____________________________ Prof. Dr. Ricardo Postal LETRAS – UFPE ____________________________ Prof. -

Burlington (Ontario, Canada) SELLER MANAGED Business Downsizing Online Auction - King Road

09/26/21 02:43:53 Burlington (Ontario, Canada) SELLER MANAGED Business Downsizing Online Auction - King Road Auction Opens: Wed, Jul 4 5:00pm ET Auction Closes: Thu, Jul 19 9:15pm ET Lot Title Lot Title 0001 Royal Doulton China Teacups & Saucers 0030 Vinyl Records Mix #3 0002 Autographed Puck ~ TONY ESPOSITO Hall of 0031 Vinyl Records Mix #4 Famer 0032 Vinyl Records Mix #5 0003 200 in 1 Science Project Lab 0033 Vinyl Records Mix #6 0004 Lot of Vintage 35mm Polaroid Film 0034 VINTAGE ORIGINAL BORDEN'S DAIRY 0005 Really Random ADVERTISEMENT 0006 Porcelain Figurines Collectibles 0035 Complete Randomness! 0007 SUPER NINTENDO VIDEO GAMES 0036 VINTAGE PHILCO 8 TRANSISTOR RADIO 0008 Tackle Box & Project Wood 0037 VINTAGE POCKET TRANSISTOR RADIO 0009 Lilly Apothecary Containers 0038 HUGE NINTENDO DS VIDEO GAMES 0010 JADE COY FISH PENDANT PACKAGE 0011 Vintage View-Master & Reels 0039 Magellan GPS unit 0012 VINTAGE DISNEY GOOFY & DONALD 0040 Kenwood Speakers DUCK 0041 TORONTO CN TOWER 3D PUZZLE 0013 Blue & White Porcelain Shoes 0042 Golf Themed Party Snack Tray (new) 0014 Instant Flea Market Booth Stock! 0043 2 12" Wood Ledges (new) 0015 VINTAGE STONEY CREEK DAIRY TRAY 0044 2 VINTAGE 80's MILK POSTERS 0016 Nautical Items 0045 BRONZE CEMETERY URN 0017 ANTIQUE BOOKS LOT 0046 RACLETTE & GRILL (NEW) 0018 Pair of Matching Lamps 0047 Hand Carved Wood Marlin Statue 0019 Bobble Heads Team Canada 1972 #1 0048 Hand Carved Pelican Statue 0020 Bobble Heads Team Canada 1972 #2 0049 CORGI SUPERMAN SUPERMOBILE 1979 0021 Hockey Bobble Heads #1 0050 FOLK ART HAND -

Fantastic Four Volume 3: Back in Blue Free

FREE FANTASTIC FOUR VOLUME 3: BACK IN BLUE PDF Leonard Kirk,James Robinson | 120 pages | 05 May 2015 | Marvel Comics | 9780785192206 | English | New York, United States Fantastic Four Vol. 3: Back in Blue (Trade Paperback) | Comic Issues | Comic Books | Marvel Uh-oh, it looks like your Internet Explorer is out of date. For a better shopping experience, please upgrade now. Javascript is not enabled in your browser. Enabling JavaScript in your browser will allow you to Fantastic Four Volume 3: Back in Blue all the features of our site. Learn how to enable JavaScript on your browser. Home 1 Books 2. Add to Wishlist. Sign in to Purchase Instantly. Explore Now. Buy As Gift. Overview Collects Fantastic Four The Fantastic Four must deal with the Council of Dooms, who treat that event as their nativity - and who have trevaled there to witness it! To make matters worse, Mr. Fantastic's sickness spreads to the Fantastic Four Volume 3: Back in Blue - and someone may be behind the illness that's befallen the First Family! The team must mastermind a planetary heist for technology that could save their lives, but spacetime has had enough of their traveling back and forth across it - and they soon find themselves trapped in a universe where the only five things left alive are themselves Product Details About the Author. About the Author. He lives in Portland, OR. Related Searches. The time-displaced young X-Men continue to adjust to a present day that's simultaneously more awe-inspiring The time-displaced young X-Men continue to adjust to a present day that's simultaneously more awe-inspiring and more disturbing than any future the young heroes had ever imagined for themselves. -

The Return of Superman: the Return of Superman Pdf, Epub, Ebook

SUPERMAN THE RETURN OF SUPERMAN: THE RETURN OF SUPERMAN PDF, EPUB, EBOOK Jon Bogdanove,Tom Grummett,Gerard Jones,Dan Jurgens,Karl Kesel,Jeph Loeb | 480 pages | 24 May 2016 | DC Comics | 9781401266622 | English | United States Superman the Return of Superman: The Return of Superman PDF Book Marlon Brando appears posthumously as Jor-El , Superman's biological father. But will he be too late to save Coast City from the clutches of a traitor and the return of the alien warlord, Mongul? He'll take her on a shopping spree to her favorite character store to please her. Batman s Batman. December 23, Seeing Jason seemingly have a slight reaction to Kryptonite, Luthor asks who Jason's father really is; Lois asserts that the father is Richard. Park Hyun-bin Trot singer. The New York Times. While visiting a traditional Korean sauna, Seoeon pulled on older girls to play with him. And then go off to play on his own without waking his family up. Even father Hwijae is put to the side once he sees a cute female. In an attempt to protect the world he loves from cataclysmic destruction, Superman embarks on an epic journey of redemption that takes him from the depths of the ocean to the far reaches of outer space. Following a mysterious absence of several years, the Man of Steel comes back to Earth in the epic action-adventure Superman Returns, a soaring new chapter in the saga of one of the world's most beloved superheroes. The phrase has become a special saying between Hwijae and the triplets. -

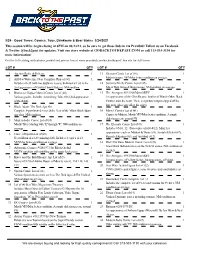

This Session Will Be Begin Closing at 6PM on 03/24/21, So Be Sure to Get Those Bids in Via Proxibid! Follow Us on Facebook & Twitter @Back2past for Updates

3/24 - Good Times: Comics, Toys, Drinkware & Beer Steins 3/24/2021 This session will be begin closing at 6PM on 03/24/21, so be sure to get those bids in via Proxibid! Follow us on Facebook & Twitter @back2past for updates. Visit our store website at GOBACKTOTHEPAST.COM or call 313-533-3130 for more information! Get the full catalog with photos, prebid and join us live at www.proxibid.com/backtothepast! See site for full terms. LOT # QTY LOT # QTY 1 Auction Rules & Policies 1 13 Shazam Comic Lot of (16) 1 Modern issues. VF/NM or better condition on average. 2 All-New Wolverine Near Complete Run of (36) 1 Includes #3-35 (with two duplicate issues) & Annual #1. #3 is the 14 Serenity/Firefly Comic Lot of (25) 1 2nd appearance of Gabby (Honey Badger). NM condition. Mix of Dark Horse & Boom issues. NM condition on average. 3 Bronze to Copper Marvel Comic Lot of (20) 1 15 The Avengers #52/1968/Marvel/KEY 1 Various grades. Includes Astonishing Tales #26 (2nd appearance 1st appearance of the Grim Reaper, brother of Wonder Man. Black of Deathlok). Panther joins the team. There is a picture/coupon clipped off the last page (does not affect the story). 4 Black Adam: The Dark Age Set 1 Complete 6-part limited series & the Year of the Villain Black Adam 16 Marvel Comics Lot of (61) 1 one-shot. NM condition. Copper to Modern. Mostly VF/NM or better condition. A couple older issues are around FN. 5 Modern Indie Comic Lot of (89) 1 Mostly Titles Starting with "E" through "F". -

Existentialism of DC Comics' Superman

Word and Text Vol. VII 151 – 167 A Journal of Literary Studies and Linguistics 2017 Re-theorizing the Problem of Identity and the Onto- Existentialism of DC Comics’ Superman Kwasu David Tembo University of Edinburgh E-mail: [email protected] Abstract One of the central onto-existential tensions at play within the contemporary comic book superhero is the tension between identity and disguise. Contemporary comic book scholarship typically posits this phenomenon as being primarily a problem of dual identity. Like most comic book superheroes, superbeings, and costumed crime fighters who avail themselves of multiple identities as an essential part of their aesthetic and narratological repertoire, DC Comics character Superman is also conventionally aggregated in this analytical framework. While much scholarly attention has been directed toward the thematic and cultural tensions between two of the character’s best-known and most recognizable identities, namely ‘Clark Kent of Kansas’ and ‘Superman of Earth’, the character in question is in fact an identarian multiplicity consisting of three ‘identity-machines’: ‘Clark’, ‘Superman’, and ‘Kal-El of Krypton’. Referring to the schizoanalysis developed by the French theorists Gilles Deleuze and Félix Guattari in Anti- Oedipus. Capitalism and Schizophrenia (orig. 1972), as well as relying on the kind of narratological approach developed in the 1960s, this paper seeks to re-theorize the onto- existential tension between the character’s triplicate identities which the current scholarly interpretation of the character’s relationship with various concepts of identity overlooks. Keywords: Superman, identity, comic books, Deleuze and Guattari, schizoanalysis The Problem of Identity: Fingeroth and Dual Identities Evidenced by the work of contemporary comic book scholars, creators, and commentators, there is a tradition of analysis that typically understands the problem of identity at play in Superman, and most comic book superheroes by extension, as primarily a problem of duality. -

Super Heroes

BRP WRE Bizarro Day! (DC Super Friends) Crime Wave! (DC Super Friends) Super Hardcover B8555BR Brain Freeze! (DC Super Friends) Heroes H2934GO Going Bananas (DC Super Friends) S5395TR T. Rex Trouble (DC Super Friends) W9441CR Crime Wave! (DC Super Friends) Juvenile Fiction Beginning Readers Paperback JUV ASH Batman: The Brave and the Bold Paperback BRP ASH Batman and Friends JUV DCS The Flash: Shadow of the Sun Captain Cold’s Artic Eruption (The BRP BRI Batman Versus Man-Bat Flash) Gorilla Warfare (The Flash) BRP ELI Flying High (DC Super Friends) Shell Shocker (The Flash) BRP FIG Spider-Man Saves the Day The Attack of Professor Zoom! (The Flash) BRP HIL Spider-Man Versus the Scorpion Wrath of the Weather Wizard (The Flash) Spider-Man Versus the Lizard Battle of the Blue Lanterns (Green Spider-Man Amazing Friends Lantern) Beware Our Power (Green Lantern) BRP LEM Superman Versus the Silver Banshee Guardian of Earth (Green Lantern) Batman: Who is Clayface? The Last Super Hero (Green Lantern) The Light King Strikes! (Green Lantern) BRP ROS Friends and Foes (Superman) Man of Steel: Superman’s Superpowers JUV JAF Wonder Woman Team Spirit (Marvel Super Hero Squad) The Trouble with Thor JUV JUS In Darkest Night (Justice League) BRP SAZ Superman: Escape from the Phantom Secret Origins (Justice League) Zone The Gauntlet (Justice League) Wings of War (Justice League) BRP SHE T. Rex Trouble (DC Super Friends) Aliens Attack (Marvel Super Hero JUV LER Batman Begins: The Junior Novel Squad) JUV SUP Superman Returns: The Last Son of BRP STE I Am Wonder -

The Metacomics of Alan Moore, Neil Gaiman, and Warren Ellis

University of Alberta Telling Stories About Storytelling: The Metacomics of Alan Moore, Neil Gaiman, and Warren Ellis by Orion Ussner Kidder A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in English Department of English and Film Studies ©Orion Ussner Kidder Spring 2010 Edmonton, Alberta Permission is hereby granted to the University of Alberta Libraries to reproduce single copies of this thesis and to lend or sell such copies for private, scholarly or scientific research purposes only. Where the thesis is converted to, or otherwise made available in digital form, the University of Alberta will advise potential users of the thesis of these terms. The author reserves all other publication and other rights in association with the copyright in the thesis and, except as herein before provided, neither the thesis nor any substantial portion thereof may be printed or otherwise reproduced in any material form whatsoever without the author's prior written permission. Library and Archives Bibliothèque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de l’édition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A 0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre référence ISBN: 978-0-494-60022-1 Our file Notre référence ISBN: 978-0-494-60022-1 NOTICE: AVIS: The author has granted a non- L’auteur a accordé une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant à la Bibliothèque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par télécommunication ou par l’Internet, prêter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des thèses partout dans le loan, distribute and sell theses monde, à des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non- support microforme, papier, électronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats.