Plan De Gestion Des Dechets Flottants Du Cele

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

3B2 to Ps Tmp 1..94

1975L0271 — DE — 01.05.1993 — 012.001 — 1 Dieses Dokument ist lediglich eine Dokumentationsquelle, für deren Richtigkeit die Organe der Gemeinschaften keine Gewähr übernehmen ►B RICHTLINIE DES RATES vom 28. April 1975 betreffend das Gemeinschaftsverzeichnis der benachteiligten landwirtschaftlichen Gebiete im Sinne der Richtlinie 75/268/EWG (Frankreich) (75/271/EWG) (ABl. L 128 vom 19.5.1975, S. 33) Geändert durch: Amtsblatt Nr. Seite Datum ►M1 Richtlinie 76/401/EWG des Rates vom 6. April 1976 L 108 22 26.4.1976 ►M2 Richtlinie 77/178/EWG des Rates vom 14. Februar 1977 L 58 22 3.3.1977 ►M3 Entscheidung 77/3/EWG der Kommission vom 13. Dezember 1976 L 3 12 5.1.1977 ►M4 Entscheidung 78/863/EWG der Kommission vom 9. Oktober 1978 L 297 19 24.10.1978 ►M5 Entscheidung 81/408/EWG der Kommission vom 22. April 1981 L 156 56 15.6.1981 ►M6 Entscheidung 83/121/EWG der Kommission vom 16. März 1983 L 79 42 25.3.1983 ►M7 Entscheidung 84/266/EWG der Kommission vom 8. Mai 1984 L 131 46 17.5.1984 ►M8 Entscheidung 85/138/EWG der Kommission vom 29. Januar 1985 L 51 43 21.2.1985 ►M9 Entscheidung 85/599/EWG der Kommission vom 12. Dezember 1985 L 373 46 31.12.1985 ►M10 Entscheidung 86/129/EWG der Kommission vom 11. März 1986 L 101 32 17.4.1986 ►M11 Entscheidung 87/348/EWG der Kommission vom 11. Juni 1987 L 189 35 9.7.1987 ►M12 Entscheidung 89/565/EWG der Kommission vom 16. -

Schéma De Cohérence Territoriale 2

Schéma de Cohérence territoriale Etude réalisée par : SYNDICAT MIXTE DU PAYS DE FIGEAC Association pour le Développement du Pays de Figeac 35 Allées Victor Hugo 46103 FIGEAC 05 65 11 22 76 www.pays-figeac.fr Et CITADIA CONSEIL SUD OUEST 05 35 54 48 08 1029, boulevard Blaise Doumerc www.even-conseil.com 82000 MONTAUBAN EVEN CONSEIL ATLANTIQUE 05 63 92 11 41 24 cours Georges Clémenceau www.citadia.com 33 000 BORDEAUX 2 Diagnostic territorial CEREG MASSIF CENTRAL 12000 RODEZ www.cereg-mc.com 2, rue Pasteur 05 65 75 51 41 SOMMAIRE Partie 1 :...................................................................................... 9 Durabilité sociale et culturelle ................................................. 9 1.1. ......... POSITIONNEMENT ET CONTEXTE DU PAYS DE FIGEAC ..................................................................................................................................... 11 1.2. 1 Le périmètre d’études du diagnostic 11 1.2. 2 Le périmètre officiel du SCoT 13 1.2. 3 Contexte géographique 15 1.2. ......... DYNAMIQUES DEMOGRAPHIQUES ................................................................................................................................................................... 18 1.2. 1 Un territoire au rythme de croissance soutenu entre 1999 et 2008 mais en fort ralentissement depuis 18 1.2. 2 Un territoire attractif 20 1.2. 3 Une population vieillissante 22 1.2. 4 Une population inégalement répartie sur l’ensemble du territoire 24 1.2. 5 Des densités de population fortement marquées par un axe Nord-Ouest /Sud-Est 24 1.2. 6 De plus en plus de petits ménages aux revenus inférieurs à la moyenne régionale 26 1.2. 7 SYNTHESE 30 3 Schéma de Cohérence territoriale 1.3. ......... DYNAMIQUES DE L’HABITAT ............................................................................................................................................................................. 32 1.3. 1 Les dynamiques liées à l'habitat 32 1.3. 2 Des résidences principales largement majoritaires 34 1.3. -

Sujet 1 : Un Patrimoine Et Un Cadre De Vie Si Préservés Que Ça ?

Sujet 1 : Un patrimoine et un cadre de vie si préservés que ça ? Les sorties de terrain avec les élus des communes du Grand Figeac ont permis de mettre en évidence un certain nombre de grandes caractéristiques (paysage, forme urbaine, architecture, agriculture…) propres aux différents territoires traversés (Ségala, Limargue, Mutations Causse et Vallées du Lot et du Célé). Si l’aspect remarquable de ce patrimoine, facteur d’identité et d’attractivité, a été globalement LES CONVERSATIONS DU TERRITOIRE souligné, les échanges ont également porté sur les mutations en cours depuis plusieurs années. C’est pourquoi le présent sujet propose Formes bâties de questionner les dynamiques résidentielles et économiques au regard des ressources présentes à valoriser et/ou à préserver. Diagnostic du Plan Local d’Urbanisme intercommunal du Grand Figeac Cadre de vie Secteur Centre-Est - Atelier du 27 juin 2019 Patrimoine Fons Asprières L’IMPLANTATION DU BÂTI PAR GRANDE PERIODE LE PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL PROTEGE Bagnac-sur-Célé Fourmagnac Lentillac-Saint-Blaise Balaguier-d’Olt Constructions édifiées Constructions édifiées Linac avant 1900 Image Béduer entre 1900 et 1968 Lissac-et-Mouret Cambes Lunan Camboulit Montredon Identité Camburat Planioles Capdenac Prendeignes Capdenac-Gare Saint-Félix Impacts Causse-et-Diège Saint-Jean-Mirabel Cuzac Saint-Perdoux Faycelles Sonnac Paysage Felzins Viazac Figeac 28000L’EVOLUTION DE LA POPULATION 44000 43499 27500 43500 27000 43000 42694 42604 26935 26500 42500 42113 42073 26467 26000 42000 25548 25500 25397 41500 -

Enquête Publique Relative À La Demande Présentée Par La SARL Société Carrières Du Massif Central

Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.18000144/31 du 03 septembre 2018 Rapport Enquête Publique du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart. Département du LOT Arrêté Préfectoral Région Occitanie N°E 2018- 248. Enquête Publique relative à la demande présentée par la SARL Société Carrières du Massif Central. Demande de Renouvellement et d'extension d'autorisation d'exploiter une Carrière aux lieux-dits: «les Carrières Auriac et Caffoulens» sur le territoire de la commune de Bagnac sur Célé et le déclassement anticipé d'une section de VC n°11 ainsi qu'au classement de la nouvelle section. RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Enquête publique du 05 novembre au 06 décembre 2018 inclus, relative au renouvellement et extension d'une autorisation d'exploiter une carrière et le déclassement/reclassement de la VC 11 sur la commune de Bagnac sur Célé (46). Ordonnance du Tribunal Administratif de Toulouse n°E.18000144/31 du 03 septembre 2018 Rapport Enquête Publique du Commissaire enquêteur Jean-Marie Wilmart. 1ére PARTIE : RAPPORT D'ENQUÊTE PUBLIQUE. - Chapitre I: Contexte et consistance du projet. 1 1 contexte de la demande. 1 2 consistance du projet. 1 3 situation géographique du projet. 2 Présentation de l'exploitant. 2 1 la SCMC (société des carrières du Massif Central). 2 2 le groupe Colas Sud-Ouest. 2 3 identification du demandeur. 2 4 capacités techniques et financières. 3 description générale du projet. 3 1 rappel mode de fonctionnement de la carrière. 3 2 déviation de la VC n°11. 3 3 contraintes et servitudes du site. 3 4 cadre juridique en application du projet. -

Mission Catholique De FIGEAC

Mission catholique de FIGEAC Assier ; Bagnac ; Béduer ; Boussac ; Cambes ; Camboulit ; Camburat ; Capdenac-le-Haut ; Clayrou ; Corn ; Cuzac ; Espédaillac ; Faycelles ; Felzins ; Fons ; Fourmagnac ; Grèzes ; Issepts ; Lentillac-Saint-Blaise ; Linac ; Lissac-et-Mouret ; Livernon ; Lunan ; Mas du Noyer ; Montredon ; Ournes ; Planioles ; Prendeignes ; Quissac ; Reyrevignes ; Saint- Félix ; Saint-Jean-Mirabel ; Saint-Perdoux ; Saint-Simon ; Sonac ; Viazac ; Vic « Aujourd’hui choisir de rencontrer Jésus, se laisser Aimer et l’annoncer dans la joie » CONFESSIONS : St Sauveur, chapelle ND pitié - samedi 10h-12h ADORATION SILENCIEUSE : St Sauveur, chapelle ND pitié- du mardi au samedi 7h00-8h00, mercredi et jeudi 7h00-22h00, vendredi 7h00-15h00, samedi 7h-12h, dimanche 16h30 – 17h30 PRIERE DES LAUDES St Sauveur, chapelle ND Pitié : 8h00 du mardi au samedi PRIERE DES VÊPRES St Sauveur, chapelle ND Pitié : le dimanche à 17h30 Feuille d’information paroissiale du 13 au 27 septembre 2020 Chants de la messe e Dimanche 13 septembre - 24 Dimanche ordinaire (Si 27, 30 – 28, 7; Ps 102; Rm 14, 7-9; Mt 18, 21-35) Messe anticipée du samedi 12 septembre Louange d’entrée : n°123 P: 86 - Jubilez, criez de joie Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. Offertoire : n°193 P: 110 - Approchons-nous de la table Communion : n°385 P: 175 - Tu fais ta demeure en nous, Seigneur Chant à Marie : n°592 P: 253 - Angelus Chant d’envoi : n°159 P: 98 - Qu’exulte tout l’univers Dimanche 13 septembre (Ordination diaconale) Louange d’entrée : n°57 P: 60 - Acclamez le Seigneur Psaume : Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d’amour. -

Schéma D'aménagement Et De Gestion Des Eaux Du Bassin Du Célé

Schéma d’ Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Célé CARTOGRAPHIE 24 allée V. Hugo - BP 118 46103 FIGEAC Cedex Tél : 05.65.11.47.65 Fax : 05.65.11.47.66 www.smbrc.com Version : mai 2011 - 2 - ! GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ! "#$%&$GGGGG & " GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG # & ' ( " GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ) #*+ + GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG , )- ! (GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG . ,*/ ! (GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1 .2 !3 %%&4%%,5GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG % 16 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG % 7 " (!S/ " "/ 9 4 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 7 " !(!S/ " "/ 9 4 GGGGG 7 " !(("!S/ "/ 9 4 GGGGG & :7 "( (' !("/ / " 9 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG # &:7 "( (' !("/ / 9 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG ) # S !9 GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG, )2 ( ' !(/GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG . , ( / " 3 5GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG 1 .2 S GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG % 1 ( / GGGGGGGGGGGGGGGG %! S S <&4, S !GGGGGGGGGGGGGGGGGGG ' ( GGGGGGGGGGGGGGGGGGG ' (GGGGGGGGGGGGGGGGGGG & 2 S !9 GGGGGGGGGGGGGGGGGGG # M - 3 - Direction Aurillac CARTE 1 Le Rouget St Mamet Géographie du bassin versant du Célé Direction aï z St-Céré CANTAL Bou re Latronquière lèg Mou Boisset Rance 22 D 217 Marcolès N 1 LOT r s D31 oi è e N Quézac n ru A et Ma Direction eau agu s D e 635 Sib Be ynh Brive St Cirgues ce e r uis n Le er vez sègu R g omb Ra s ue o Re s u Lacapelle Arc re y D 19 e Calvinet B V ur lan es -

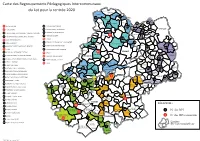

Carte RPI Du

Carte des Regroupements Pédagogiques Intercommunaux du Lot pour la rentrée 2020 CRESSENSAC CAVAGNAC SARRAZAC GIGNAC VIGNON-EN-QUERCY CONDAT ST-MICHEL STRENQUELS12 DE-BANNIERES 46 CUZANCE CAHUS LACHAPELLE LAVAL- MARTEL VAYRAC GAGNAC DE-CERE AUZAC 60 ST-DENIS BETAILLE BIARS S/CERE48 LES-MARTEL 50 S/CERE LES-PECHS-DE-VERS PUYBRUN / GIRAC / TAUBIAC PUYBRUNGIRAC GLANES 50 BALADOU ESTAL COMIAC 1 FLOIRAC BRETENOUX 16 TAURIAC SOUSCEYRAC- TOUR-DE-FAURE ALVIGNAC / MIERS / ROCAMADOUR CARENNAC CORNAC en-QUERCY 51 SOUILLAC PRUDHOMAT BELMONT 2 GINTRAC BRETENOUX GIGOUZAC / ST-PIERRE-LAFEUILLE ST-SOZYST-SOZY ST-MICHEL-LOUBEJOU31 CATUS / ST-DENIS CATUS / BOISSIERES / NUZEJOULS / CALAMANE 52 LANZAC MONTVALENT ROC LOUBRESSAC ST-LAURENT-LES-TOURS 3 PINSAC ST-MEDARD MAUROUX / SERIGNAC ST-JEAN MIERS DE-PRESQUE LATOUILLE BELFORT-DU-QUERCY / MONTDOUMERC / FONTANES 53 NADAILLAC-DE-ROUGE 9 PADIRAC LESPINASSE SAINT-CERE LENTILLAC 4 AUTOIRE ST-PAUL LACAVE SENAILLAC LE VIGAN MASCLAT LAMOTHE ST-VINCENT DE-VERN BARGUELONNE-EN-QUERCY 54 51 ST-JEAN LATRONQUIERE FENELON ALVIGNAC DU-PENDIT 5 LOUPIAC LAGINESTE LABASTIDE-DU PEYRILLES / ST-GERMAIN-DU-BEL-AIR / CONCORES THEGRA MAYRINHAC HAUT-MONT PERN / LHOSPITALET LADIRAT 55 FAJOLES ROCAMADOUR 43LENTOUR BANNES BESSONIES 7 15 PAYRAC CALES RIGNAC LAVERGNE AYNAC LATRONQUIERE MONTFAUCON / COEUR-DE-CAUSSE MILHAC MARCILHAC SUR CÉLÉ / SAINT SULPICE / BRENGUES 56 MOLIERES 8 SAIGNES GORSES ST-HILAIRE ANGLARS-NOZAC BIO 62 TERROU ST-SOZY LATRONQUIERE / GORSES / LAURESSES REILHAGUET LEYME LAURESSES ALBIAC ST-MEDARD 57 9 57 PAYRIGNAC COUZOU -

Lotcg1 0.Pdf

1 2 3 4 5 6 7 8 la-GaillardeVers Brive- Vers Brive- la-Gaillarde AÉROPORT-BRIVE- Corrèze VALLÉE-DE-LA-DORDOGNE A20 A Cressensac A Sarrazac Cavagnac Gignac Les-Quatre-Routes- Cazillac du-Lot Caus 54 Condat Lot se D720 d Strenquels Saint-Michel- e de-Bannières re Cè D840 M Vers Tulle la ar Laval- de Cuzance tel Vayrac Cahus de-Cère es Lamativie D820 rg Vers Salignac-Eyvigues Gagnac- o Bétaille sur-Cère re G Vers Laroquebrou Martel Saint-Denis- Biars- Cè Comiac Lachapelle- lès-Martel D803 Sur-Cère e D940 D15 Auzac Baladou ogn Glanes Calviac B rd Puybrun Estal B D803 Do Carennac Bretenoux Teyssieu Souillac Mayrac Floirac Tauriac Girac Cornac Cantal D653 D15 Prudhomat Saint-Michel- Creysse Gintrac Loubéjou Vert Sarlat-la-Canéda 55 Saint-Sozy Montvalent Belmont-Bretenoux Lanzac Goure D30 Saint-Laurent- Frayssinhes Sousceyrac Le Roc Meyronne D840 Loubressac les-Tours D673 Vers Aurillac de Padirac D653 Nadaillac- Pinsac D15 Saint-Médard-de-Presque Saint-Céré de-Rouge Miers Saint-Jean- Vert Sarlat-la-Canéda Autoire Latouille-Lentillac D673 Lespinasse Labastide- Lamothe- Lacave Padirac D807 Masclat Fénelon Saint-Paul- Lacam-d’Ourcet du-Haut-Mont Alvignac Saint-Vincent de-Vern Loupiac A20 C Dordogne Saint-Jean- du-Pendit Lac du Sénaillac- C Calès Thégra Lagineste Ladirat Tolerme Latronquière Bessonies D673 D36 Bannes Fajoles Rignac Mayrinhac- D48 D16 Milhac Lentour SÉGALA Payrac D940 Molières Saint-Cirq- Roulhac Rocamadour Lavergne Gorses Latronquière Madelon D807 Terrou D704 Anglars-Nozac Saignes Aynac Leyme Reilhaguet Gramat Bio Saint-Médard- -

Carte Des Communes Du

Sarrazac Cressensac Cavagnac Les 4 Gignac Condat Cazillac Routes St-Michel- Strenquels De-Bannières Cuzance Cahus Vayrac St- Laval- Denis- De- Martel Les- Gagnac- Bétaille Biars- Sur-Cère Cère Martel Girac Sur- Lachapelle- Baladou Cère Auzac Estal Puybrun Bretenoux Glanes Floirac Tauriac Teyssieu Souillac Sousceyrac-en- Mayrac Creysse Carennac Prudhomat St- Quercy St- Belmont- Laurent- Michel- Cornac St- Bretenoux Les-Tours Montvalent Gintrac Loubejou Lanzac Sozy Loubressac Autoire St- Frayssinhes Pinsac Meyronne Le Roc Jean- Miers St- Latouille- Nadaillac- Lespinasse Céré Lentillac De-Rouge Padirac St- St-Paul- Médard- St- De-Vern Lacave De-Presque Vincent- Masclat Labastide- Lamothe- Alvignac Du- Loupiac St- Sénaillac- Du- Fénelon Pendit Thégra Jean- Latronquière Haut-Mont Lagineste Rocamadour Mayrinhac- Bannes Fajoles Lentour Ladirat Milhac Rignac Lavergne Bessonies St- Calès Latronquière Cirq- Rouffillac Payrac Molières Aynac Madelon Saignes Gorses St- Anglars- Terrou Hilaire Nozac Bio Leyme Lauresses Reilhaguet St- Couzou Médard- Payrignac Gramat Albiac Espeyroux Nicourby Rueyres St- Montet- St- Maurice- Et- Projet Anglars En-Quercy Bouxal Le Vigan Issendolus Thémines Labathude St- Carlucet Cirgues GOURDON Ginouillac Sabadel- Rudelle Lacapelle- Ste- Latronquière Le Bastit Théminettes Marival Séniergues Colombe St-Cirq- Léobard Soucirac Souillaguet Faujac-Gare Le Bourg St- St- St- Reilhac Simon Bressou Clair Le Prendeignes Bouyssou Cardaillac St- Montfaucon Sonac Salviac Chamarand Lunegarde St- Issepts Linac Durbans Perdoux Dégagnac -

Bulletin Municipal 2016 2015

COMMUNE DE SAINT-PERDOUX 2015 Bulletin municipal 2016 Mairie de Saint-Perdoux 46100 SAINT-PERDOUX Tél. 05 65 34 50 94 E-mail : [email protected] Saint-Perdoux 2016 L’année 2016 est bien entamée, ce bulletin municipal est l’occasion de faire un point sur les actions engagées et sur celles à venir, de donner des informations diverses sur la commune. C’est également l’occasion pour les associations de s’exprimer. L’avancement des travaux de cœur de village seront à l’ordre du jour, avec les divers intervenants. L’entretien de la voirie sera évoqué. Nous reviendrons sur un sujet récurrent : les ordures ménagères et les recyclables. La vie du sentier des mines du Soulié. Des informations sur les finances de notre commune. Evolution des collectivités de nos territoires. Informations diverses Pages dédiées aux associations de la commune. Cœur de village Le 15 septembre commençaient les grands travaux du cœur de village. Ce deuxième semestre 2015 a apporté beaucoup de nuisances aux habitants du bourg de Saint- Perdoux. La majorité a été très compréhensive et nous les en remercions vivement. En effet, c’est à cette date que les engins de la STAP, de Montet et Bouxal, ont commencé à défoncer la rue principale pour changer les canalisations d’alimentation d’eau. Opération programmée par le syndicat SIAEP Sud Ségala. En suivant, c’est toujours la STAP, qui ayant eu le marché, a procédé au recalibrage des chaussées et des places tout en créant un réseau d’évacuation des eaux pluviales. Elle a également rénové la descente vers le cimetière. -

Programme D'été Maisons Paysannes Du

Programme d’été Maisons Paysannes du Lot Dimanche 23 juillet : sortie commune MPLot et ASMPQ (Association pour la Sauvegarde des Maisons et Paysages du Quercy) à Cardaillac, Viazac et Saint-Perdoux Avec les interventions de Brigitte Laurent-Vidieu, guide conférencière, et Renaud Laurent, architecte. RV à 10h place du Fort de Cardaillac. Visite du Fort et du musée éclaté (réparti en plusieurs maisons : école d’antan, saboterie, séchoir à châtaignes, moulin à huile de noix, oustal, séchoir à prunes …Déjeuner : pique-nique libre ou repas au restaurant à 13h à Bagnac-sur-Célé. Après-midi au village de Viazac, aux hameaux de Caviale et Labourdie, puis visite de la très belle église de Saint-Perdoux. A 16h30 verre de l’amitié. Cardaillac (un des plus beaux villages de France) Cardaillac (un des plus beaux villages de France) Saint-Perdoux (l’église) Inscriptions : écrire à l’ASMPQ ASMPQ (Association pour la Sauvegarde des Maisons et Paysages du Quercy), Maison des associations, place Bessières, 46000 Cahors Joindre un chèque de 23€ par repas au restaurant et une participation de 5€ pour les non-adhérents, ainsi qu’un numéro de téléphone où vous joindre. Jeudi 27 juillet sortie de MPLot à Gignac, aux confins de trois départements : Lot, Dordogne et Corrèze avec l’intervention de Monsieur Robert Vayssié qui nous fera découvrir l’histoire du village et de sa population à travers édifices et maisons. Nous aurons l’occasion de voir la très belle restauration du moulin qui participe au concours René Fontaine 2017. Inscriptions auprès de Joëlle Maillard dès que possible au 01 42 93 45 41 jusqu’au 18 juillet puis au 05 65 21 22 85. -

Mise En Page 1 08/09/2014 16:50 Page1

GUIDE 28-08 2014_Mise en page 1 08/09/2014 16:50 Page1 L’U V S E T T-P I LE GUIDE DES STRUCTURES D’ACCUEIL DES 0-6 ANS Centre Intercommunal d’Action Sociale du Grand-Figeac 2014-2015 GUIDE 28-08 2014_Mise en page 1 08/09/2014 16:50 Page2 LA PETITE ENFANCE EN CARTE LIEUX D’ACCUEIL Aynac % G Molières Leyme Albiac Espeyroux POUR LES MOINS Rueyres St-Maurice % Anglars en Quercy G Issendolus Thémines Labathude Rudelle I G DE 6 ANS Lacapelle-Marival Théminettes Ste-Colombe Reilhac Flaujac-Gare Le Bourg St-Simon St-Bressou Prendeignes Le Bouyssou G Cardaillac Durbans G Issepts St-Perdoux Linac Assier Fourmagnac G G Fons Viazac Bagnac/Célé Livernon Reyrevignes Camburat Espédaillac Planioles n Relais d’ Assistants Maternels Quissac St-Jean Mirabel % % parents - enfants Grèzes Cambes Lissac-Mouret % Felzins % Corn I G G Saint-Félix Montredon Lunan Espagnac Camboulit Figeac I % Boussac J RAM Itinérant Ste-Eulalie Capdenac/Ht Lentillac-St-Blaise St-Sulpice % Cuzac Brengues Béduer Faycelles G I G Capdenac/Gare Asprières l Structures Multi-Accueils Gréalou Frontenac Marcilhac/Célé Carayac Sonnac (crèches, haltes-garderies) St-Pierre Toirac Sauliac/Célé Saint-Chels Causse et Diège Larroque-Toirac Montbrun G % % l Centres de Loisirs Cajarc Cadrieu Larnagol Ludothèque n Salvagnac-Cajarc Calvignac J Accueils des 2 - 3 ans St-Jean De Laur (jardin d’enfants, Espace Accueil Petite Enfance) Puyjourdes Le Grand-Figeac GUIDE 28-08 2014_Mise en page 1 08/09/2014 16:50 Page3 LE SERVICE PETITE ENFANCE DU CENTRE INTERCOMMUNAL D’A CTION SOCIALE POUR VOUS ACCOMPAGNER ..