AGRT1110276D CDC Cheverny

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Portrait Chiffré Du Canton De Vineuil

Portrait chiffré du canton de Vineuil Les fiches de l’Observatoire Mai 2021 #160-15 Le Canton de Vineuil 7 communes +1 partie de Blois 10,2 % de la population du canton IRIS de Blois : Vienne 01. Les communes de plus de 10 000 habitants et la plupart des communes de 5 à 10 000 habitants ont été divisées en IRIS pour permettre de diffuser des données statistiques à un niveau infracommunal. 1 Le pseudo canton de Vineuil Insérer carte du pseudo canton Dans le cas où les données ne sont pas disponibles à l'échelle du canton exact, elles sont présentées à l'échelle de pseudo‐cantons (signalés par une *) : Vineuil* (les 7 communes entièrement comprises dans le canton) et Blois* (la commune de Blois). > Bureau centralisateur Vineuil > Superficie 142,4 km² > Densité 157 habitants au km² > Arrondissement(s) Blois > Intercommunalités 1 EPCI : Agglopolys 1 Pays : Pays des Châteaux GLOSSAIRE EPCI Établissement public de coopération intercommunale CC Communauté de communes CA Communauté d'agglomération PETR Pôle d'équilibre territorial et rural 2 Démographie Communes Population 2012 Population 2017 Taux de variation annuel moyen (%) Blois (partie) 2 117 2 272 + 1,43 Cellettes 2 431 2 633 + 1,61 Cheverny 975 956 ‐ 0,39 Chitenay 1 037 1 068 + 0,59 Cormeray 1 556 1 560 + 0,05 Cour‐Cheverny 2 715 2 845 + 0,94 Saint‐Gervais‐la‐Forêt 3 303 3 201 ‐ 0,63 Vineuil 7 443 7 815 + 0,98 Total 21 577 22 350 + 0,71 Total Loir‐et‐Cher 331 656 331 915 + 0,02 Source : INSEE RP 2012 et 2017 ‐ exploitation principale 22 350 habitants en 2017 6,7 % de la population du Loir‐et‐Cher Source : INSEE RP 2017 ‐ exploitation principale Taux de variation annuel moyen de la population entre + 0,71 % 2012 et 2017. -

Compte Rendu Du 20 Mai 2021

COMPTE-RENDU DE LA SEANCE DU JEUDI 20 MAI 2021 Présents : M. LANGE, Mme FOURNIER, Mme MONNERET, Mme GAUDELAS, M. GASPARINI, Mme SANDRÉ-SELLIER, M. DE SALABERRY, M. GASPAR FERREIRA, Mme TAILLANDIER, M. VOYER, Mme TERRIER, M. CHESNEAU, Mme ROBERT. Absents excusés : M. CACHEUX, M. CHAUVIN. M. CACHEUX donne pouvoir à M. LANGE. M. CHAUVIN donne pouvoir à Mme FOURNIER. Madame SANDRÉ-SELLIER est nommée secrétaire. _____________________________ Ordre du jour N° Objet de la délibération d’ordre 1 Demande de huis clos. 2 Actes dans le cadre de la délégation de pouvoir. 3 Droit de Préemption Urbain. 4 Transfert des Eaux Pluviales CLECT. Assistance pluridisciplinaire renouvellement 2021. 5 Constitution d’un conseil des Sages. 6 Questions diverses Page 1 sur 5 N°2021 – 26 - Vote à la majorité pour instituer un huis clos. Rapporteur : Valéry LANGE Comme l’autorise le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2121-18, Monsieur le Maire propose aux membres du conseil municipal que la séance se déroule à huis clos en raison de la situation sanitaire liée au covid 19. M. le Maire soumet le huis clos au vote. Le conseil municipal décide, par 15 voix pour qu’il se réunit à huis clos. N°2021 – 27 - Actes pris dans le cadre de la délégation de pouvoir Rapporteur : Valéry LANGE Conformément aux dispositions inscrites dans l’article L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales stipulant que « le Maire doit rendre compte des missions déléguées à chacune des réunions obligatoires du Conseil municipal », le Maire rend compte des attributions exercées par délégation de l’organe délibérant en vertu de la délibération du 26 mai 2020 : • Décision n° 2021-26 du 22 avril 2021- Signature d’un bon de commande pour la réalisation des travaux de VRD au cimetière dans la partie ancienne par la société RAMOS – 12 rue Louis Armand – 41000 BLOIS pour un montant de 13 280.00 € HT soit 15 936.00 € TTC. -

Plan De Réseau Chartres Paris

Plan de réseau Chartres Paris Le Poislay 419 Paris Rémi 41 Droué Châteaudun Choue La Chapelle- Mondoubleau Vicomtesse Cormenon Chauvigny- du-Perche Le LoirSt-Hilaire-la-Gravelle Sargé-sur-Braye Orléans La Ville- Charsonville aux Clercs Binas/AblainvilleBeauce-la-Romaine - Ouzouer POUR CONNAÎTRE VOTRE CENTRALE Épuisay TGV 1D Morée Binas Danzé TOUTES LES LIGNES D’INFORMATION Savigny-sur-Braye 13 Autainville Paris DU RÉSEAU RÉMI, 20 Fréteval DES CARS RÉMI 41 14 Pezou Azé Orléans RENDEZ-VOUS SUR : Fortan Lisle St-Laurent- des-Bois St-Léonard- en-Beauce Mazangé St-Firmin-des-Prés Marchenoir Montrieux Oucques-la-nouvelle Lorges www.remi- Le Gué-du-Loir 02 54 58 55 44 Naveil Vendôme- Vendôme Briou Villiers-sur-Loir TGV Paris centrevaldeloire.fr Areines Villemuzard Josnes Le Loir Villetrun 10 Prépatour Villeneuve- Beaugency Coulommiers- Frouville Orléans Concriers la-Tour Talcy Montoire-sur-le-Loir 11 Orléans Selommes 492 Tavers Lavardin Séris Villemardy Maves/Pontijou Lailly-en-Val 8 Villeromain 16 Villexanton La Chapelle- Lestiou 8 Sasnières Champigny- 1 Maves/Charleville St-Martin- Avaray Ambloy en-Beauce en-PlaineHerbilly St-Laurent-Nouan Courbouzon St Amand-Longpré 9 Mer Villefrancœur Suèvres Le Cavereau Le Breuil Mulsans RÉSEAU CAR RÉMI Cour- Nouan-sur-Loire Pray Villerogneux La Chapelle- sur-Loire Lancé Vendômoise Muides-sur-Loire LIGNES RÉGULIÈRES CAR RÉMI 41 St-Dyé-sur-Loire La Ferté-St-Cyr Gombergean Landes- Villerbon Ménars Crouy- Yvoy- Lancôme le-Gaulois Fossé Montlivault sur-Cosson le-Marron St-Lubin- St-Denis-sur-Loire Maslives -

Republique Francaise - Departement De Loir-Et-Cher

REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER COMMUNE DE CORMERAY EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS L’an deux mille quatorze, le treize du mois de Février à 19 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s’est réuni, en session ordinaire, dans la salle du conseil de mairie de CORMERAY sous la présidence de Joël PASQUET, Maire. Nombre de conseillers en exercice : 12 Nombre de conseillers présents : 7 Nombre de votants : 9 Date de la convocation : 07/02/2014 Présents : Joël PASQUET (Maire), Jean-Louis CHAUVEAU (Maire-Adjoint), Michel LAGOUTTE (Maire-Adjoint), Christian PERICAT (Maire-Adjoint), Aline CHRISTIANY, Jean-Michel BLATEAU, Jean-François HABERT Absents excusés : Florence JOLY qui donne procuration à Jean-Louis CHAUVEAU Christine COMBEAU qui donne procuration à Aline CHRISTIANY Absents : Elodie CHASSELOUP Martine LOISEAU Jimmy DEWALLY M. Jean-François HABERT est désigné comme secrétaire de séance. Secrétaire : Mme Marie-José CHINON Délibération n° 2014 / 013 Objet : Passation d'une convention constitutive de groupement de commandes entre la communauté d'agglomération de Blois, et les communes de Coulanges, Cormeray Françay, Les Montils, Ménars, Sambin, Santenay, Seillac, St Denis sur Loire, Veuves, Villefrancoeur dans le cadre des travaux de reprises ponctuelles ou structurantes et curages de fossés sur voies communales et communautaires pour 2014 Considérant que les communes souhaitent effectuer des travaux de voirie et que la constitution d'un groupement de commande peuvent leur permettre de réaliser des économies d'échelles -

Déploiement De La Fibre Optique Dans Le Département De Loir-Et-Cher

ÉQUIPEMENT ET FINANCEMENT DES ACTEURS DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE DANS LE DÉPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER Objectifs Principe Equiper le territoire d’une connexion Internet à très Installation de la fibre optique dans les départements haut débit. de Loir-et-Cher et d’Indre-et-Loire, de façon à faire bénéficier les particuliers, les entreprises et les col- Public cible lectivités locales de débits de connexion Internet si- tués entre 100 et 1000 Mbit/s. Tout public. Contexte pris en charge par le délégataire. Il se fait dans une logique de filière en faisant appel à des entreprises Le Syndicat mixte ouvert (SMO) Val de Loire Numé- locales (80 000 heures de formation prévues) et dans rique pilote les projets de déploiement de réseaux un souci d’insertion (140 000 heures dégagées). numériques d’initiative publique en Loir-et-Cher et Le déploiement de la fibre piloté par le SMO exclu en Indre-et-Loire, Loire ainsi que les intercommuna- les zones conventionnées (ou AMII), qui concernent, lités des deux départements (à l’exception de Tours dans le Loir-et-Cher, les 28 communes suivantes Métropole). En 2017, le conseil syndical a décidé de : Averdon, Blois, Candé-sur-Beuvron, Cellettes, prendre en charge l’équipement en fibre optique Chailles, Chitenay, Cheverny, Cormeray, Cour-Che- de tout le territoire jusqu’à l’habitation, hors zones verny, Fossé, La Chaussée Saint-Victor, Les Montils, AMII (zones denses prises en charge par l’opérateur Marolles, Ménars, Monthou-sur-Bièvre, Saint-Bo- historique dans le cadre de l’Appel à Manifestations haire, Saint-Denis-sur-Loire, Saint-Gervais-la-Forêt, d’Intentions d’Investissement). -

Annuaire Des Chefs De Centres D'incendie Et De Secours

SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS DE LOIR-ET-CHER Annuaire des chefs de centres d’incendie et de secours Groupement Centre Catégorie Chef de Centre territorial Lieutenant AVERDON-CHAMPIGNY-MAROLLES CPI Nord Stéphane CHAUVEAU Lieutenant BEAUCE NORD CPI Nord Jean-Charles GAUCHERON Capitaine BEAUCE SUD Centre de Secours (CS) Nord Laurent DAMAS Centre de Secours Capitaine BLOIS NORD Nord Principal (CSP) Adrien PONIN-SINAPAYEN Lieutenant BLOIS SUD CS Nord Gilles COTTIN Lieutenant BRACIEUX CS Sud Nicolas JANICOT Adjudant-chef CHAILLES CPI Nord François GROSBOIS (par intérim) Lieutenant LA CHAPELLE MULSANS CPI Nord Gaël YVON Lieutenant CHAUMONT-SUR-THARONNE CPI Sud Patrick BOTTIER Lieutenant CHEMERY CPI Sud Eric NICOLET Sergent-chef CHOUE CPI Nord Steeve FONTAINE Capitaine CONTRES CS Sud François DURIS Adjudant-chef CORMERAY CPI Sud Nicolas MARTZOLFF Adjudant-chef COUDDES CPI Sud Guillaume BURGE Sergent-chef COUËTRON-AU-PERCHE CPI Nord Alain CHERON Capitaine COUR-CHEVERNY CS Sud Freddy LEVEAU Lieutenant DHUIZON CPI Sud Fabrice CHERAMY Capitaine DROUE CS Nord Thierry QUARTIER Sergent LA FERTE SAINT CYR CPI Sud Romain DESNOYERS Caporal-chef LA FERTE SELLES CPI Sud Franck BEGUIN Caporal-chef LE GAULT DU PERCHE CPI Nord Robert LELONG Mise à jour : 29 juin 2021 SDIS 41 : 11-13 avenue Gutenberg CS 74324 41043 BLOIS cedex Tel : 02.54.51.54.00 Mail : [email protected] Lieutenant GIEVRES CPI Sud Stéphane AUDION Capitaine HERBAULT CS Nord Bruno DESIRE Adjudant JOSNES CPI Nord Sébastien THEODULE Adjudant-chef LAMOTTE-BEUVRON CS Sud Vincent -

Mise En Page:1

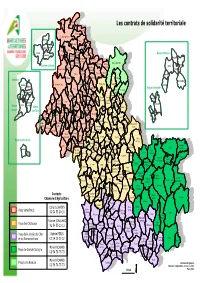

Le Le-Gault- Plessis- du-Perche Les contrats de solidarité territoriale Dorin Le Poislay La Fontenelle Couêtron-au-Perche Saint-Avit Droué Boursay Ruan- sur- Oigny Arville Bouffry Egvonne Mondoubleau Choue Souday La-Chapelle- Villebout Beauce la Romaine Saint-Agil Baillou Saint-Marc- Vicomtesse Fontaine- du-Cor Chauvigny- Raoul Membrolles Cormenon Romilly- Saint-Jean- du-Perche Froidmentel du-Perche Brévainville Ouzouer- Beauce la Romaine Couëtron-au-Perche Beauchêne Verdes Prénouvellon Le Temple Saint-Hilaire- le-Doyen Sargé-sur-Braye Tripleville La-Ville- la-Gravelle Morée Moisy Danzé aux-Clercs Semerville Busloup Epuisay Fréteval Binas Valencisse Ouzouer-le-Marché Autainville Orchaise Savigny-sur-Braye Rahart Lisle Vievy-le-Rayé La Colombe Molineuf Pezou Lignières Saint- Oucques la Nouvelle Azé Saint- Laurent- Villermain Fortan Chambon-sur-Cisse Firmin- des-Bois Seillac Cellé Saint- Renay Mazangé des-Prés La Chapelle- Marchenoir Ouen Oucques Saint- Lorges Coulanges Bonneveau Villiers- Enchérie Beauvilliers Fontaine- Meslay Rocé la Nouvelle Léonard- Le Plessis- Briou Lunay sur-Loir Epiais Chouzy- les-Côteaux Vendôme Faye en-Beauce l'Echelle Oucques Onzain sur-Cisse Areines Roches Veuzain- Valloire- Troo Les-Roches- Thoré-la- Naveil Josnes Sougé Villetrun Villeneuve- sur-Loire l'Evêque Rochette La sur-Cisse Coulommiers- Frouville Concriers St-Jacques- Montoire- Saint-Rimay Marcilly- Sainte- Boisseau Madeleine- Sainte-Gemmes Couture- la-Tour Selommes Talcy des-Guérêts sur-le-Loir en-Beauce Anne Villefrouin Veuves sur-Loir Artins Villerable -

BLOIS VENDOME, Blois

Réseau : Rémi en Loir et Cher 26/09/2021 Ligne : 05 Direction : ST AIGNAN SUR CHER VILLE NOUVELLE (Saint-Aignan) Arrêt Horaires BLOIS CENTRE ADMINISTRATIF, Blois BLOIS VENDOME, Blois BLOIS INDUSTRIE, Blois BLOIS ERIGNY, Blois BLOIS LJ PHILIPPE, Blois BLOIS LEWES, Blois BLOIS GARE SNCF, Blois BLOIS CHATEAU, Blois BLOIS JEAN JAURES, Blois BLOIS MAIL PIERRE CHARLOT, Blois BLOIS POLE D ECHANGE SCOLAIRE, Blois BLOIS BODIN, Blois BLOIS SANITAS, Blois VINEUIL GATS DE COEUR, Vineuil FRESNES D956 LES CHARENTAISES, Fresnes CELLETTES ARCHERIE, Cellettes CELLETTES BOURG, Cellettes CORMERAY LA COQUE, Cormeray CORMERAY L ALLEMANDIERE, Cormeray CORMERAY BOURG, Cormeray CORMERAY LES LOMBARDES, Cheverny CORMERAY LES LOMBARDES, Cheverny FRESNES LES RASOIRS D956, Fresnes FRESNES D956 LES CHARENTAISES, Fresnes LE CONTROIS EN SOLOGNE CONTRES GENDARMERIE, Le Controis-en-Sologne LE CONTROIS EN SOLOGNE CONTRES RUE PH MAUGE, Le Controis-en-Sologne SOINGS EN SOLOGNE BOURG, Soings-en-Sologne OISLY BOURG, Oisly CHOUSSY BOURG, Choussy MONTHOU SUR CHER CIMETIERE, Monthou-sur- CIMETIERE, Monthou-sur- Cher MONTHOU SUR CHER FERRAND, Monthou-sur- Cher THESEE EGLISE, Thésée THESEE GARE SNCF, Thésée SASSAY BOURG, Sassay CHEMERY SALLE DES FETES, Chémery CHEMERY LES GILOTS, Chémery BILLY LES MANGERONS, Billy BILLY LA VILLATE, Billy BILLY BOURG, Billy SELLES SUR CHER GARE SNCF, Selles-sur-Cher SELLES SUR CHER A BRIAND, Selles-sur-Cher SELLES SUR CHER MAIRIE, Selles-sur-Cher LE CONTROIS EN SOLOGNE CONTRES ROUTE DE ST AIGNAN, Le Controis-en- Sologne LE CONTROIS EN SOLOGNE CONTRES -

Arrêt Horaires BLOIS CENTRE ADMINISTRATIF, Blois BLOIS

Réseau : Rémi en Loir et Cher 30/09/2021 Ligne : 05 Direction : ST AIGNAN SUR CHER VILLE NOUVELLE (Saint-Aignan) Arrêt Horaires BLOIS CENTRE - - - - - - - - - 17h10 ADMINISTRATIF, Blois (0) (1) (2) BLOIS VENDOME, Blois - - - - - 16h17 - - - 17h17 (0) (1) (3) (0) (1) (2) BLOIS INDUSTRIE, - - - - - 16h21 - - - 17h21 Blois (0) (1) (3) (0) (1) (2) BLOIS ERIGNY, Blois - - - - - 16h25 - - - 17h25 (0) (1) (3) (0) (1) (2) BLOIS LJ PHILIPPE, - - - - - 16h26 - - - 17h26 Blois (0) (1) (3) (0) (1) (2) BLOIS LEWES, Blois 06h31 (4) - - - - - - - - - BLOIS GARE SNCF, 06h36 (4) 11h28 (5) 12h35 15h18 (6) - - 16h18 (2) 16h18 (6) - - Blois BLOIS CHATEAU, Blois 06h40 (4) 11h30 (5) 12h37 15h20 (6) - - 16h20 (2) 16h20 (6) - - BLOIS JEAN JAURES, 06h43 (4) 11h33 (5) 12h40 15h23 (6) - - 16h23 (2) 16h23 (6) - - Blois BLOIS MAIL PIERRE - - - - - - - - - - CHARLOT, Blois BLOIS POLE D ECHANGE SCOLAIRE, - - - - - - 16h31 (2) 16h31 (6) - - Blois BLOIS BODIN, Blois - - - - - - 16h32 (2) 16h32 (6) - - BLOIS SANITAS, Blois 06h45 (4) 11h37 (5) 12h44 15h27 (6) - - 16h34 (2) 16h34 (6) - - VINEUIL GATS DE 06h51 (4) 11h44 (5) 12h51 15h34 (6) - - 16h41 (2) 16h41 (6) - - COEUR, Vineuil FRESNES D956 LES CHARENTAISES, - - - - - - - - - - Fresnes CELLETTES 06h55 (4) 11h50 (5) 12h57 15h40 (6) - 16h38 16h47 (2) - - 17h38 ARCHERIE, Cellettes (0) (1) (3) (0) (1) (2) CELLETTES BOURG, 07h00 (4) 11h53 (5) 13h00 15h43 (6) - 16h39 16h50 (2) - - 17h39 Cellettes (0) (1) (3) (0) (1) (2) CORMERAY LA 07h01 (4) 11h56 (5) 13h03 15h46 (6) - - 16h53 (2) - - - COQUE, Cormeray CORMERAY L ALLEMANDIERE, -

Loir-Et-Cher Signée À Blois Le 29 Septembre 2020 Entre Les Présidents Des Organisations Agricoles Et Le Directeur Départemental Des Finances Publiques

Région CENTRE Période DEPARTEMENT DE LOIR -ET -CHER du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 INDEMNISATION DES EXPLOITANTS AGRICOLES EVINCES lors d’acquisitions immobilières par les collectivités et organismes tenus de solliciter l’avis du service des Domaines Références : protocole régional signé à Orléans le 28 juillet 2006 entre les représentants régionaux de la profession agricole et de l’administration fiscale convention départementale d’application en Loir-et-Cher signée à Blois le 29 septembre 2020 entre les présidents des organisations agricoles et le directeur départemental des finances publiques. Champ d’application : « le présent protocole vise à l’indemnisation du préjudice direct, matériel et certain subi par l’exploitant, fermier ou propriétaire résultant de l’extinction forcée et anticipée de ses droits, du fait de son éviction d’une partie ou de la totalité de la superficie de son exploitation » INDEMNITES FORFAITAIRES D’EVICTION résultant de l’application des barèmes, comprenant l’indemnité d’exploitation et l’indemnité compensatrice de la perte de fumures, d’arrières fumures, d’amendements et de façons culturales, avec prise en compte du complément pour pression foncière. Régions fiscales Indemnité Régions fiscales Indemnité en € / ha en € / ha Beauce 5 540 € Perche et Gâtine Tourangelle 5 340 € Forte pression foncière : 8 460 € Forte pression foncière : 8 250 € Blois (nord Loire) la Chaussée Saint Victor, Vendôme, Saint Ouen, Saint Denis sur Loire, Villebarou, Fossé, Mer Villiers sur Loir, Azé, Naveil Pression foncière -

Republique Francaise - Departement De Loir-Et-Cher

REPUBLIQUE FRANCAISE - DEPARTEMENT DE LOIR-ET-CHER COMMUNE DE CORMERAY EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS L’an deux mille quatorze, le treize du mois de Février à 19 heures 30 minutes, le Conseil Municipal s’est réuni, en session ordinaire, dans la salle du conseil de mairie de CORMERAY sous la présidence de Joël PASQUET, Maire. Nombre de conseillers en exercice : 12 Nombre de conseillers présents : 7 Nombre de votants : 9 Date de la convocation : 07/02/2014 Présents : Joël PASQUET (Maire), Jean-Louis CHAUVEAU (Maire-Adjoint), Michel LAGOUTTE (Maire-Adjoint), Christian PERICAT (Maire-Adjoint), Aline CHRISTIANY, Jean-Michel BLATEAU, Jean-François HABERT Absents excusés : Florence JOLY qui donne procuration à Jean-Louis CHAUVEAU Christine COMBEAU qui donne procuration à Aline CHRISTIANY Absents : Elodie CHASSELOUP Martine LOISEAU Jimmy DEWALLY M. Jean-François HABERT est désigné comme secrétaire de séance. Secrétaire : Mme Marie-José CHINON Délibération n° 2014 / 004 Objet : Convention pour la gestion de service de mise en place d’une formation certtiphyto pour les communes membres. Considérant que les communes suite à une enquête, ont désiré une assistance pour la mise en place d’une formation certiphyto à destination de leurs agents en complémentarité et collaboration des entités existantes. Pour se faire elles se sont rapprochées de la Communauté d’Agglomération de Blois à laquelle elles adhèrent pour mettre en place ce service. Considérant que les modalités de fonctionnement de cette assistance doivent être préalablement définies -

Selles Sur Cher

Réseau : Rémi en Loir et Cher 29/09/2021 Ligne : 05 Direction : BLOIS GARE SNCF (Blois) Arrêt Horaires 06h58 SOINGS EN SOLOGNE BOURG, Soings-en- - - - - 06h45 (0) - - - - (1) Sologne (2) (3) THESEE GARE SNCF, - - - - - - 06h31 (0) - - - Thésée THESEE EGLISE, - - - - - - 06h33 (0) - - - Thésée MONTHOU SUR CHER FERRAND, Monthou- - - - - - - 06h35 (0) - - - sur-Cher MONTHOU SUR CHER CIMETIERE, Monthou- - - - - - - 06h37 (0) - - - sur-Cher CHOUSSY BOURG, - - - - - - 06h41 (0) - - - Choussy OISLY BOURG, Oisly - - - - - - 06h45 (0) - - - SELLES SUR CHER MAIRIE, Selles-sur- - 06h19 (0) - - - - - - - - Cher SELLES SUR CHER A BRIAND, Selles-sur- - 06h22 (0) - - - - - - - - Cher SELLES SUR CHER GARE SNCF, Selles- - 06h24 (0) - - - - - - - - sur-Cher BILLY BOURG, Billy - 06h29 (0) - - - - - - - - BILLY LA VILLATE, - 06h31 (0) - - - - - - - - Billy BILLY LES - 06h33 (0) - - - - - - - - MANGERONS, Billy CHEMERY LES - 06h39 (0) - - - - - - - - GILOTS, Chémery CHEMERY SALLE DES - 06h40 (0) - - - - - - - - FETES, Chémery SASSAY BOURG, - 06h50 (0) - - - 06h50 (0) - - - - Sassay MEUSNES BOURG, 06h07 (4) - - - - - - - 06h55 - Meusnes COUFFY BOURG, 06h14 (4) - - - - - - - 07h02 - Couffy SEIGY BOURG, Seigy 06h19 (4) - - - - - - - 07h07 - ST AIGNAN SUR CHER VILLE NOUVELLE, - - 06h29 (0) - - - - - 07h17 - Saint-Aignan ST AIGNAN SUR CHER LYCEE - - 06h30 (0) - - - - - 07h20 - PROFESSIONNEL, Saint-Aignan Saint-Aignan ST AIGNAN SUR CHER PLACE WILSON, Saint- - - 06h32 (0) - - - - - 07h22 - Aignan ST AIGNAN SUR CHER 06h35 (4) - 06h35 (0) - - - - - 07h25 - QUAIS,