SAIGNON - Chemin De La Gardette Saignon

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

100 Fun Things to Do at Les Murets: 1. Walk to the Bakery in Cabrieres For

100 fun things to do at Les Murets: 1. Walk to the bakery in Cabrieres for fresh croissants in the morning 2. Experience a morning market in a different town each day 3. Visit the spectacular town of Gordes and have coffee in one of the outdoor cafes; don’t miss the special exhibit at the new “Mairie” or the many art galleries and shops in town 4. Attend a concert in one of the many churches or parks in the area 5. Visit the Palais des Papes in Avignon and have tea at the lovely Hotel la Mirande as you leave 6. Buy pizza off the pizza truck in Coustellet 7. Hike through the dramatic Grand Canyon of Roussillon and then get ice cream at the shop next to the ochre quarry 8. Tour a few local wineries and vote on a favorite wine 9. Buy and cook only what is in season and grown locally … and savor the flavors 10. Visit the Musee Granet in Aix and marvel at their permanent collection of Cezanne’s; then go visit Cezanne’s studio 11. Drive to Bonnieux on Friday morning and listen to the live band performing French standards in the market 12. Buy fresh goat cheese from the goat farmer on the hidden road above Buoux 13. Hike to Gordes and try not to get lost; hike it again and again until you get it right and feel rightfully proud 14. In June and July, follow the spectacular lavender road that crests the Luberon mountain from Bonnieux to Saignon ; take the same road any other time of year, and enjoy the open views 15. -

Copil Ocres Avril2016

COMPTE RENDU COMITÉ DE PILOTAGE du SITE NATURA 2000 FR9301583 « Ocres de Roussillon et Gignac, Marnes de Perréal » BILAN 2014-2015 & PROGRAMMATION 2016-2017 Apt, le jeudi 26 avril 2016 Feuille de présence en fin document Relevé de décisions et synthèse des discussions. • M. Plauche (ONF) a rappelé la réglementation sur les espèces protégées (toutes les chauves souris). Si le travail de sensibilisation et d’information est efficace il ne faut pas oublier que la protection inclut les gîtes de reproduction et d’hibernation de ces espèces. • Mme Létteron (Apt) a réagit sur le sujet de la pollution lumineuse et propose de communiquer d’avantage sur les actions en faveur des chiroptères a travers des documents de sensibilisation. • Des échanges entre plusieurs interlocuteurs ont pour sujet le motocross de Goult. Son existence au sein du site Natura 2000 est-elle possible? L'autorité préfectorale a jugé possible l'homologation du circuit. Dans son rôle, l’animateur du site apporte ses conseils au porteur de projet pour éviter les impacts. • L’autorité de gestion diminue les crédits d’animation, le PNRL s’interroge sur les possibilités de financer 15% de l’animation après 2017. • Les membres du Copil remercient le PNRL pour les actions réalisées et valident le programme d’actions futures. Animation du Document d’Objectifs Site Ocres de Roussillon et Gignac, Marnes de Perréal - FR9301583 Apt Bonnieux Caseneuve Gargas Gignac Goult Roussillon Rustrel Comité de Pilotage, Apt le 26/04/2016 St Saturnin Lès Apt Viens Villars VAUCLUSE Bilan 2014-2015 -

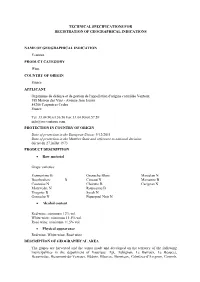

Technical Specifications for Registration of Geographical Indications

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR REGISTRATION OF GEOGRAPHICAL INDICATIONS NAME OF GEOGRAPHICAL INDICATION Ventoux PRODUCT CATEGORY Wine COUNTRY OF ORIGIN France APPLICANT Organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine contrôlée Ventoux 388 Maison des Vins - Avenue Jean Jaurés 84206 Carpentras Cedex France Tel. 33.04.90.63.36.50 Fax 33.04.90.60.57.59 [email protected] PROTECTION IN COUNTRY OF ORIGIN Date of protection in the European Union: 9/12/2011 Date of protection in the Member State and reference to national decision: décret du 27 juillet 1973 PRODUCT DESCRIPTION Raw material Grape varieties: Vermentino B Grenache Blanc Marselan N Bourboulenc B Cinsaut N Marsanne B Counoise N Clairette B Carignan N Mourvedre N Roussanne B Viognier B Syrah N Grenache N Piquepoul Noir N Alcohol content Red wine: minimum 12% vol. White wine: minimum 11.5% vol. Rosé wine: minimum 11.5% vol. Physical appearance Red wine, White wine, Rosé wine DESCRIPTION OF GEOGRAPHICAL AREA The grapes are harvested and the wines made and developed on the territory of the following municipalities in the department of Vaucluse: Apt, Aubignan, Le Barroux, Le Beaucet, Beaumettes, Beaumont-du-Ventoux, Bédoin, Blauvac, Bonnieux, Cabrières-d'Avignon, Caromb, Carpentras, Caseneuve, Crestet, Crillonle-Brave, Entrechaux, Flassan, Fontaine-de-Vaucluse, Gargas, Gignac, Gordes, Goult, Joucas, Lagnes, Lioux, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Malemort- du-Comtat, Maubec, Mazan, Méthamis, Modène, Mormoiron, Murs, Pernes, Robion, La Roque- sur-Pernes, Roussillon, Rustrel, Saignon, Saumane, Saint-Didier, Saint-Hippolyte-le-Graveron, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Pantaléon, Saint-Pierre-de-Vassols, Saint-Saturnin-d'Apt, Venasque, Viens, Villars and Villes-sur-Auzon. -

LE BULLETIN DE RUSTREL N° 105 Printemps 2020 Informations Diverses Téléphoneportableau Son Sur Joignable Est GIORDANA Sabine De Compétenceet De Dévouement

LE BULLETIN DE RUSTREL n° 105 Printemps 2020 n° 105 Photo de Pierre Tartanson Photo Pierre de — 2020 DE RUSTREL RUSTREL DE 26 mars 26 mars Le mot du maire « Tous jugements en gros sont lâches et imparfaits » Pierre TARTANSON Michel EYQUEM de MONTAIGNE — Essais Chers amis Rustréliens, LE BULLETIN Notre vie est chamboulée depuis quelques semaines par l'apparition d'un virus qui fait des ravages dans le monde entier. Au moment où je vous écris, la communauté scientifique commence à peine à en cerner les caractéristiques et n'a pas de traitement efficace à proposer. Seul l'isolement des personnes peut être une réponse à la dissémination exponentielle de ce CORONAVIRUS (COVID 19). Bien que le premier tour des élections municipales ait pu avoir lieu à Rustrel le 15 mars et que tous les membres de la seule liste en présence aient été élus, la réunion des nouveaux conseillers pour élire le maire et ses adjoints n'a pas été autorisée. C'est l'ancienne équipe qui reste en place pour une durée indéterminée. A Apt comme dans plusieurs villages des environs, le deuxième tour nécessaire est reporté sine die, avec toutes les conséquences qui en découlent. La Communauté de communes n'a pas pu élire ses nouveaux membres et son administration tourne au ralenti. Fonctionnement minimum également de la sous-préfecture, du Conseil départemental. Fermeture de la trésorerie... etc. Le village est en sommeil : nous ne pouvons nous déplacer que pour des raisons impérieuses et les rues sont désertes. L’école est fermée. L'activité touristique est réduite à zéro. -

Apt, Gordes, Ménerbes, Bonnieux, Saignon : Les Musicales Du Luberon Proposent Un Été Baroque À Partir Du 16 Juillet

24 septembre 2021 | Apt, Gordes, Ménerbes, Bonnieux, Saignon : les Musicales du Luberon proposent un été baroque à partir du 16 juillet Apt, Gordes, Ménerbes, Bonnieux, Saignon : les Musicales du Luberon proposent un été baroque à partir du 16 juillet «En 2020, pour leur 31e édition, les Musicales reviennent à leurs premières amours, confie Patrick Canac, président et fondateur –en 1989- des Musicales de Luberon, la musique baroque, une musique des origines qui, malgré son ancienneté, garde une éternelle jeunesse. Sa structure relève des mêmes codes que le jazz ou la variété : le groupe rythmique, l’improvisation, la liberté d’interprétation. Elle s’ouvre sur des pratiques actuelles de la musique, en lien avec la danse et le théâtre chanté. Le chef anglais Jonathan Cohen, connu pour son exigence musicale novatrice, dirigera son ensemble Arcangelo – parmi les meilleurs en Europe – et la soprano Mary Bevan. Il révélera pour nous un Haendel inédit. La violoniste https://www.echodumardi.com/culture-loisirs/apt-gordes-menerbes-bonnieux-saignon-les-musicales-du-luberon-proposent-un-ete-baroque-a-partir-du-16-juillet/ 1/2 24 septembre 2021 | Apt, Gordes, Ménerbes, Bonnieux, Saignon : les Musicales du Luberon proposent un été baroque à partir du 16 juillet Geneviève Laurenceau, à la tête de son ensemble Smoking Joséphine, renouvellera la forme du concert classique dans les Quatre Saisons de Vivaldi. L’ensemble Il Pomo d’Oro qui parcourt le monde, proposera, en compagnie de la mezzosoprano Éva Zaïcik, un programme vénitien. L’ensemble Café Zimmermann, conduit par la claveciniste Céline Frisch, proposera ses interprétations de Bach. Le duo Hoza offrira enfin une version ‘pop’ et intimiste du récital baroque. -

PLATEAU DE CASENEUVE (Identifiant National : 930020324)

Date d'édition : 20/01/2020 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020324 PLATEAU DE CASENEUVE (Identifiant national : 930020324) (ZNIEFF Continentale de type 2) (Identifiant régional : 84119100) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : Jean-Pierre ROUX, Stéphane BELTRA, Gilles BLANC, Florence MENETRIER, Virgile NOBLE, Mathias PIRES, .- 930020324, PLATEAU DE CASENEUVE. - INPN, SPN-MNHN Paris, 9P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/930020324.pdf Région en charge de la zone : Provence-Alpes-Côte-d'Azur Rédacteur(s) :Jean-Pierre ROUX, Stéphane BELTRA, Gilles BLANC, Florence MENETRIER, Virgile NOBLE, Mathias PIRES Centroïde calculé : 854964°-1882414° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : Date actuelle d'avis CSRPN : 25/04/2019 Date de première diffusion INPN : 01/01/1900 Date de dernière diffusion INPN : 22/11/2016 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 3 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 4 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Aix-En-Provence June 7Th-12Th, 2010

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by RERO DOC Digital Library 8th Meeting of the European Association of Vertebrate Palaeontologists Aix-en-Provence June 7th-12th, 2010 Abstract Volume Abstract Volume 8th EAVP Meeting, Aix-en-Provence 2010 Fieldtrip 2 - Saturday, June 12th The "Parc Naturel Regional du Luberon": A palaeontological paradise Loïc Costeur1 & Christine Balme2 1Naturhistorisches Museum Basel, Augustinergasse 2, 4001 Basel, Switzerland ([email protected]) 2Parc Naturel Regional du Luberon, 60 Place Jean Jaurès, 84400 Apt, France Introduction The Parc Naturel Régional du Luberon represents a geographical zone limited to the North by the Ventoux and Lure massifs and to the East and South by the Durance River. It is a sedimentary basin that accumulated several thousand meters of marine and continental sediments. Today, sediments from the Late Jurassic to the Recent oucrop (Fig. 1). The diversity of the landscapes reflects the variety of rocks exposed there (from coal, to limestones, marls, sandstones, sands, clays or plattenkalke, etc.), as well as the dynamics of particular structures, such as Oligocene massive salt diapirs in the East side near Manosque. The area is protected since 1987 because of this great geological richness and because many palaeontological sites with a worldwide fame are spread all over the "Parc Naturel Regional du Luberon", just to cite two of them: the Aptian stratotype or La Débruge, a reference level of the Palaeogene mammal biochronological timescale. The "Parc Naturel Regional du Luberon" has the duty to protect these sites against despoilers and to pursue scientific work to improve the geological and palaeontological knowledge of the region. -

Secteurs D'extension Secteur Communes Du

INSPECTION ACADEMIQUE DE VAUCLUSE ANNEXE 2 bis DVRH SECTEURS D'EXTENSION SECTEUR COMMUNES DU SECTEUR APT - BONNIEUX - CABRIERES D'AVIGNON - CASENEUVE - GARGAS - GORDES - GOULT - JOUCAS - LACOSTE - LAGNES LIOUX - MAUBEC - MENERBES - MURS - OPPEDE - ROBION APT ROUSSILLON - RUSTREL - SAIGNON - ST MARTIN DE CASTILLON - SAINT PANTALEON - SAINT SATURNIN LES APT SAULT - SAINT CHRISTOL - VIENS - VILLARS AVIGNON - MONTFAVET - MORIERES - VEDENE AVIGNON SAINT SATURNIN LES AVIGNON BOLLENE - GRILLON - LAMOTTE DU RHONE - LAPALUD -MONDRAGON - MORNAS - RICHERENCHES - BOLLENE VALREAS - VISAN CARPENTRAS - AUBIGNAN - BEAUMES DE VENISE - BEDOIN BLAUVAC - CAROMB - FLASSAN - GIGONDAS - MAZAN LORIOL DU COMTAT - MALEMORT DU COMTAT - METHAMIS CARPENTRAS MODENE - MORMOIRON - SAINT PIERRE DE VASSOLS SUZETTE - VACQUEYRAS - VILLES SUR AUZON CAVAILLON - CHATEAUNEUF DE GADAGNE - CHEVAL - BLANC CAUMONT SUR DURANCE - JONQUERETTES - LE THOR CAVAILLON LES TAILLADES - MERINDOL ISLE/SORGUE - ALTHEN DES PALUDS - FONTAINE DE VAUCLUSE - LA ROQUE SUR PERNES - MONTEUX - PERNES ISLE/SORGUE LES FONTAINES - SARRIANS - SAINT DIDIER - VELLERON SAUMANE DE VAUCLUSE - VENASQUE ORANGE - CADEROUSSE - CAMARET SUR AIGUES CAIRANNE - JONQUIERES - LAGARDE PAREOL - PIOLENC ORANGE RASTEAU - SAINT ROMAN DE MALEGARDE - SERIGNAN SAINTE CECILE LES VIGNES - TRAVAILLAN - UCHAUX - VIOLES PERTUIS - ANSOUIS - BEAUMONT DE PERTUIS - CADENET CABRIERES D'AIGUES - CUCURON - GRAMBOIS - LA BASTIDE DES JOURDAN - LA BASTIDONNE - LA MOTTE D'AIGUES - PERTUIS LA TOUR D'AIGUES - LAURIS - LOURMARIN - MIRABEAU - PEYPIN D'AIGUES - PUGET - PUYVERT - VAUGINES SAINT MARTIN DE LA BRASQUE - VILLELAURE SORGUES - BEDARRIDES - CHATEAUNEUF DU PAPE - SORGUES COURTHEZON - ENTRAIGUES - LE PONTET VAISON LA ROMAINE - BEAUMONT DU VENTOUX - BRANTES LE CRESTET - ENTRECHAUX - FAUCON - MALAUCENE - PUYMERAS - RASTEAU - ROAIX - SABLET - SEGURET VAISON LA ROMAINE SAINT MARCELLIN LES VAISON - SAINT ROMAIN EN VIENNOIS SAINT ROMAN DE MALEGARDE - VILLEDIEU . -

Contrat De Rivière Calavon-Coulon

Secrétariat Technique Maison du PNRL 60 place Jean Jaurès BP122 84404 APT Cedex Tél : 04 90 04 42 27 Fax : 04 90 04 42 28. Apt Bonnieux Cabrières Caseneuve Cavaillon Coustellet Céreste Gargas Gignac Gordes [ Tome 1 ] Goult Joucas Lacoste Contrat Lioux Maubec Ménerbes de Rivière Montjustin Murs Oppède Calavon-Coulon Oppedette Reillanne Robion Roussillon Rustrel Saignon Simiane-la-Rotonde St.Pantaléon St-Martin-de-Castillon St-Saturnin-lès-Apt Les Beaumettes Les Taillades Viens Villars Juin 2015 TOME%I%–%CONTRAT% ! SOMMAIRE( ! I"#"CONTEXTE"..................................................................................................................................................."3! I.1!%!PRESENTATION!DU!BASSIN!VERSANT!.....................................................................................................................!3! I.2!%!MOTIVATION!DE!LA!DEMARCHE!..............................................................................................................................!4! II"#"ETAT"DES"LIEUX"DU"BASSIN"VERSANT".........................................................................................."11! II.1!%!CONTEXTE!...............................................................................................................................................................!11! II.2!%!DONNEES!SOCIO%ECONOMIQUES!.........................................................................................................................!13! II.3!%!LES!USAGES!DE!L’EAU!............................................................................................................................................!17! -

Trait D'union

PAYS D’APT LUBERON > Septembre 2016 < # 6 TRAIT D’UNION Le magazine de votre interco ! dossier spécial Coup de projecteur sur un service public de proximité vital ! x erpi kief ia© fotol © Philippe Clin p. 4 L’actu p. 11 Finances p. 13 Dossier p. 19 Territoire p. 22 Agenda en bref… spécial • Bientôt le très haut débit • Coûts des principaux services • L’eau du territoire Auribeau, Castellet, Saignon Les événements de la rentrée • La French Tech a le vent en poupe • Répartition des prévisions • La ressource, le prix, les Nos communes racontent • Le souk des sciences • Financement des services investissements le Luberon CONCOURS PHOTOS p. 23 • Adhésion au PNRL… • Projets à venir… Fontaines et lavoirs… Communauté de communes Pays d’Apt Luberon / www.paysapt-luberon.fr 1 CCPAL / Infos pratiques Toute l’actu de l’interco sur www.paysapt-luberon.fr > Siège de la Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon > EAU ET ASSAINISSEMENT > DÉCHETS Chemin de la Boucheyronne 84400 Apt Accueil Siège CCPAL Collecte et traitement des Lundi au jeudi : 8h30-12h / 13h30-17h30 Lundi au jeudi : 9h-12h / 13h30-17h déchets ménagers et assimilés Vendredi : 8h30-12h / 13h30-16h30 Vendredi : 9h-12h / 13h-16h30. Actualités et informations générales 04 90 04 49 70 / [email protected] 04 90 74 65 71 04 90 04 80 21 www.paysapt-luberon.fr [email protected] [email protected] www.sirtom-apt.fr > Petite enfance Astreinte / Eau Accueil 04 90 78 07 34 CCPAL 06 84 80 39 19 Service de ramassage des [email protected] Apt, Auribeau, -

HYDROGÉOLOGIE DU BASSIN DU COULON (Vaucluse

DELEGATION GENERALE A LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE Comité Eau Contribution à la recherche d'action concertée 'Etude des réserves dans les karsts. Application à la Fontaine de Vaucluse" HYDROGÉOLOGIE DU BASSIN DU COULON (Vaucluse - Basses-Alpes) par R. DOMINICI avant propos de H, PALOC BUREAU DE RECHERCHES GEOLOGIQUES ET MINIERES 74, rue de lo Fédération - 75-Paris (ISème) - Tél. 783 94-00 DIRECTION DU SERVICE GEOLOGIQUE ET DES LABORATOIRES Boite postale 818 - 45 -Orléans-Lo Source - Tél. 87-06-60 à 64 Service géologique régional Languedoc-Roussillon Département d'Hydrogéologie Mas Jausserand - La Pompignane Boite postale 818 34 -MONTPELLIER - Tél. 72-13-31 45-Orléans-La Source Tél. 87-05-06 68 SGL 199 HYD Décembre 1968 RESUME Le bassin du Coulon, en araont de Cavaillon, d'une superficie de 950 km , s'inscrit dans une région limitée au Nord par les Monts de Vaucluse et au Sud par la montagne du Lubéron. En plein coeur de la Provence, il subit les effets dominants du climat méditerranéen. Les assises secondaires calcaires, urgoniennes, du monoclinal des Monts de Vaucluse et du flanc nord de l'anticlinal chevauchant du Lubéron, sont séparées par la gouttière synclinale du Pays d'Apt essen¬ tiellement constituée de terrains tertiaires, molassiques et marno- calcaires . Le régime des écoulements du Coulon - ou Calavon - est soumis aux influences du climat et de la constitution lithologique du bassin. Les conditions hydrogéologiques sont imposées par la struc¬ ture. Un ensemble de terrains variés est superposé à un ensemble karsti¬ que qui affleure sur 50 % de la superficie du bassin versant, dont les Monts de Vaucluse, qui contribuent à l'alimentation de la Fontaine de Vaucluse, et le Lubéron qui assure l'alimentation de la source tempo¬ raire du Boulon. -

Réunion Publique

PPRi Calavon-Coulon Concertation Réunion publique Direction Départementale des Territoires de Vaucluse Contexte Démarche PPRI Aléas Enjeux Zonage et Prochaines réglement étapes Dans quel cadre s’inscrit cette réunion ? Le Plan de Prévention des Risques Inondation (PPRi) du Calavon-Coulon et de ses affluents est en cours d’élaboration. Il concerne 24 communes sur sa partie amont et 8 communes sur sa partie aval. 24 communes « amont » Bonnieux, Castellet, Saint-Martin-de-Castillon, Saignon, Caseneuve, Viens, Gignac, Rustrel, Lioux, Murs, Joucas, Lacoste, Goult, Les Beaumettes, Ménerbes, Oppède, Maubec, Cabrières-d’Avignon, Gordes, Saint-Saturnin-les-Apt, Villars, Gargas, Roussillon, Apt Contexte Démarche PPRI Aléas Enjeux Zonage et réglement Prochaines étapes Pourquoi un PPRi sur le bassin- versant du Calavon-Coulon ? Notre territoire est fortement exposé au risque d’inondation, notamment à des crues torrentielles. • 1992 Vaison la Romaine (46 victimes et 460 millions d'€ de dégâts) • 1994 inondation du Calavon - Coulon • 2002 Inondations de la Meyne à Orange, du Rieu à Piolenc et du Béal et de la Ruade à Sérignan du comtat • 2003 Inondations du Rhône (7 victimes et 1 milliard d’€ de dégâts) • 2008 Inondation du Calavon - Coulon Contexte Démarche PPRI Aléas Enjeux Zonage et réglement Prochaines étapes Les inondations : un risque majeur La crue torrentielle se manifeste par : • une montée des eaux très rapide • des vitesses d’écoulement élevées • le transport de matériaux arrachés des berges Des conséquences graves sur le territoire: • des