Diagnostic Lapenche

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Diapositive 1

Inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy Les découvertes de l’inventaire Montricoux 02 juillet 2019 Sandrine Ruefly, Carole Stadnicki et Emmanuel Moureau Le PETR du Pays Midi-Quercy, un territoire de projets A l’est du département de Tarn-et-Garonne Pays Midi-Quercy Montauban - 49 communes - 3 communautés de communes - 50 500 habitants (2018) - Charte de développement durable - Schéma de développement culturel - Charte du patrimoine et du paysage pour demain L’inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy Les moyens humains et financiers Une mission créée en 2004 L’équipe inventaire au sein du PETR du Pays Midi-Quercy : - trois chargées d’étude, historiennes de l’art - une cheffe de projet Le partenariat technique : - le Service connaissance et inventaire des patrimoines de la Région Occitanie - le Département, les Archives départementales, l’UDAP, etc. Les partenaires financiers : - le Conseil Régional d’Occitanie - le Conseil Départemental de Tarn-et-Garonne Qu’est-ce que l’inventaire du patrimoine ? Une méthode nationale Recenser Etudier Faire connaître Montricoux Mirabel MonclarLaguépie-de-Quercy. Mirabel Caussade Montricoux Qu’est-ce que l’inventaire du patrimoine? Sur le terrain Emmanuel Moureau (Conservateur des Antiquités et Objets d’Art), dans l’église de Saint-Cirq Sandrine Ruefly dans une Carole Stadnicki devant une maison à Montricoux ferme à Cayriech Qu’est-ce que l’inventaire du patrimoine? Des données accessibles à tous Une formalisation en bases de données Recenser (textes et illustrations accessibles sur internet) Etudier 9000 édifices recensés (fermes, églises, châteaux, etc.) Faire connaître 28 000 photographies (archives, cartes postales, etc.) http://ressourcespatrimoines.larégion.fr http://www.paysmidiquercy.fr Inventaire du patrimoine du Pays Midi-Quercy Faire connaître : les publications Paru en octobre 2017. -

Département Communes

Avec un permis validé dans le département du Lot vous pouvez chasser sur les communes limitrophes au département, soit en adhérent à l’association de la commune, soit avec l’autorisation écrite des propriétaires. Département Communes Loubéjac, Villefranche du Périgord, Besse, Campagnac les Quercy, Florimont, Gaumier, Saint Aubin de Nadirat, Nadirat, Grolejac, Dordogne Vayrignac, Sainte Mondane, Saint Julien de Lampon, Cazoules, Peyrillac, Millac, Orliaguet, Eyvigues, Eybènes, Borrèze, Nadaillac Camps, Saint Julien le Pèlerin, Mercoeur, Altillac, Astaillac, Beaulieu, Liourdres, Billac, Corrèze Queyssac les Vignes, Vegènes, Lachapelle aux Saints, Branceilles, Cauffour, Saillac, Ligneyrac, Turenne, Nespouls, Estival Livignac le Haut, Bouillac, Capdenac Gare, Balaguier d’Olt, Saujac, Martiel, Boisse Penchot, Aveyron Asprières, Causse de Diège, Ambeyrac, Salvagnac Cajarc Courbiac, Masquières, Thézac, Montayral, Lot & Garonne Fumel, Saint Front sur Lémance, Sauveterre la Lémance Maurs, Montmurat, Parlan, Quézac, Siran, Saint Cantal Julien de Toursac, Saint Santin de Maurs, Saint Maury, Le Trioulou Montaigu du Quercy, Belvèze, Bouloc, Sainte Juliette, Tréjouls, Sauveterre, Vazerac, Labarthe, Tarn et Garonne Molières, Montfermier, Montalzat, Montpezat du Quercy, Lapenche, Labastide de Penne, Puylaroque, Saint Projet, Puylagarde, Mouillac Avec un permis validé dans un autre département, vous pouvez chasser dans les communes limitrophes du département du lot soit en adhérent à une association de chasse, soit avec l’accord écrit des propriétaires -

Official Journal C 3 of the European Union

Official Journal C 3 of the European Union Volume 62 English edition Information and Notices 7 January 2019 Contents IV Notices NOTICES FROM EUROPEAN UNION INSTITUTIONS, BODIES, OFFICES AND AGENCIES European Commission 2019/C 3/01 Euro exchange rates .............................................................................................................. 1 NOTICES FROM MEMBER STATES 2019/C 3/02 Notice inviting proposals for the transfer of an extraction area for hydrocarbon extraction ................ 2 2019/C 3/03 Communication from the Minister for Economic Affairs and Climate Policy of the Kingdom of the Netherlands pursuant to Article 3(2) of Directive 94/22/EC of the European Parliament and of the Council on the conditions for granting and using authorisations for the prospection, exploration and production of hydrocarbons ................................................................................................... 4 V Announcements PROCEDURES RELATING TO THE IMPLEMENTATION OF COMPETITION POLICY European Commission 2019/C 3/04 Prior notification of a concentration (Case M.9148 — Univar/Nexeo) — Candidate case for simplified procedure (1) ........................................................................................................................ 6 EN (1) Text with EEA relevance. OTHER ACTS European Commission 2019/C 3/05 Publication of the amended single document following the approval of a minor amendment pursuant to the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 ............................. -

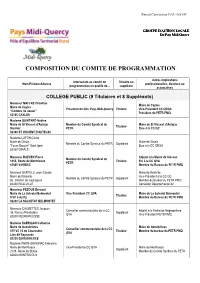

Compositioncp Modifiée 16 03 2017

Extrait Convention GAL-AG-OP GROUPE D’ACTION LOCALE Du Pays MidiMidi----Quercy COMPOSITION DU COMITE DE PROGRAMMATION Autres implications Intervenant au comité de Titulaire ou Nom Prénom Adresse professionnelles, électives ou programmation en qualité de… suppléant associatives COLLEGE PUBLIC (9 Titulaires et 8 Suppléants) Monsieur MAFFRE Christian Maire de Caylus Maire de Caylus Président du GAL Pays Midi-Quercy Titulaire Vice-Président CC QRGA "Combes de Jouan" Président du PETR PMQ 82160 CAYLUS Madame QUINTARD Nadine Maire de St Vincent d'Autejac Membre du Comité Syndical du Maire de St Vincent d'Autejac Titulaire Saumur PETR Elue à la CC QC 82300 ST VINCENT D'AUTEJAC Madame LAFON Cécile Maire de Ginals Maire de Ginals Membre du Comité Syndical du PETR Suppléant "Fourn Rouyris" Saint Igne Elue à la CC QRGA 82330 GINALS Monsieur RAEVEN Pierre Adjoint à la Mairie de Vaissac Membre du Comité Syndical du 1455, Route de Montricoux Titulaire Elu à la CC QVA PETR 82800 VAISSAC Membre du Bureau du PETR PMQ Monsieur BERTELLI Jean-Claude Maire de Réalville Maire de Réalville Vice-Président à la CC QC Membre du Comité Syndical du PETR Suppléant 60, Chemin de Cayragues Membre du Bureau du PETR PMQ 82440 REALVILLE Conseiller Départemental 82 Monsieur PEZOUS Bernard Maire de La Salvetat Belmontet Vice-Président CC QVA Maire de La Salvetat Belmontet Titulaire 9 VC 6 du Py Membre du Bureau du PETR PMQ 82230 LA SALVETAT BELMONTET Monsieur CALMETTES Jacques Conseiller communautaire de la CC Adjoint à la Mairie de Nègrepelisse 35, Rue du Presbytère Suppléant -

En Zone Inondable En Tarn-Et-Garonne Tarn-Et-Garonne

direction départemantale Tableau de la réglementation des constructions de l'Équipement en zone inondable en Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne PROJET ZONE BLEUE ZONE ROUGE ZONE R1 ZONE R2 BATIMENTS Pour tous les bâtiments : coefficient d’emprise au sol sur l’unité foncière < 0, 25 Restauration, entretien et gestion courante des biens et activités sans aggravation des risques OUI OUI OUI OUI Extension des habitations existantes OUI si H + 0,20 m OUI < 20 m2 de SHOB * OUI < 20 m2 de SHOB * NON (2) (5) Extension au niveau du terrain naturel OUI < 20 m OUI < 20 m2 de SHOB * OUI < 20 m2 de SHOB * OUI Surélévation avec diminution de la vulnérabilité OUI OUI* OUI OUI (3) (6) Reconstruction des bâtiments vétustes OUI H + 0,20 m NON OUI OUI Reconstruction à l’identique des bâtiments détruits par un sinistre autre qu’une inondation OUI(5) OUI(5) OUI(5) OUI(5) (1) (1) (7) EXISTANT Changement de destination OUI OUI ** OUI ** OUI ** Extension activités existantes OUI(8) OUI(8) OUI(8) OUI(5) Activités y compris E.R.P. : mise aux normes par OUI NON OUI sans augmentation capacité d’accueil aménagement ou extension Bâtiment sanitaire, technique ou de loisirs OUI OUI < 10 m2 OUI < 10 m OUI < 10 m2 OUI < 25 m OUI < 25 m2 de SHOB sur la même unité foncière NON Bâtiments annexes à des habitations existantes et avec une seule ouverture Equipements publics destinés à la vie du quartier OUI NON OUI OUI Logements, bureaux OUI H + 0,20 m NON NON NON (5) Etablissements recevant du public OUI H + 0,20 m NON NON OUI FUTUR Activité commerciale, artisanale, industrielle -

Guide Découverte

E N TARN-ET-GARONNE 2019 Guide 2020 Découverte WWW.GORGES-AVEYRON-TOURISME.COM Attendez-vous à l'inattendu ! SOMMAIRE EDITO 02 03 04-05 Incontournables 10-11 Nos fans 06-09 Idées séjours 78-79 Transports rubriques WWW.GORGES-AVEYRON-TOURISME.COM 12-27 Pleine nature 28-41 Art de vivre, savoir-faire Au coeur du Tarn-et-Garonne Gastronomie n Tarn-et-Garonne, aux portes de Toulouse, se niche un écrin ensoleillé 42-59 Culture de verdure et d’eau, un pays à la Patrimoine E nature préservée, haut lieu d’histoire et de patrimoine. Vous ne savez pas encore 60-67 Le coin que vous y vivrez des moments riches des enfants en émotions, des expériences insolites que vous aurez plaisir à partager à votre 68-71 Tourisme & retour. Non, pas la corvée de l’éternel Handicap diaporama photo montrant la piscine, le restaurant et le coucher de soleil mais la Un conseil personnalisé c’est ici, rencontre, l’anecdote, la trouvaille, le secret 72-77 Bien-être et en plus, l’équipe est très sympa ! découvert, les aventures, bref tout ce qui vous a marqué durant votre séjour et qui a fait de vos vacances une parenthèse unique. La destination Midi-Quercy, Gorges de l’Aveyron ravira tous ceux, sportifs ou contemplatifs, pour qui un séjour réussi est Offices de Tourisme & Bureaux d’information touristique une rencontre authentique, une façon d’être et de vivre à l’état pur... BRUNIQUEL (82800) MON CLAR-DE-QUERCY (82230) St -ANTONIN-NOBLE-VAL (82140) 2 rue de la Fraternité Place des Capitouls 10 rue de la Pélisserie Tél. -

Découvrir La Carte Des AOP/IGP

ANNUAIRE recettes 2019 4de saison Les marchés dates et lieux Découvrir la carte des AOP/IGP Toutes les bonnes adresses pour consommer local et de saison en Midi-Quercy Le Midi-Quercy, un territoire qui a du goût S’intéresser au Midi-Quercy, c’est s’arrêter un instant sur l’étymologie… Ici, vous êtes à l’Est du Tarn-et-Garonne, 49 communes, 3 intercommunalités, rassemblées sous une bannière : le Midi-Quercy. Quercy vient du mot latin « quercus » : le chêne, ici il n’en manque pas des chênes : chênes sessiles, chênes pédonculés, chênes pubescents, chênes verts… Goûter le terroir, c’est aussi comprendre le territoire La grande hétérogénéité des paysages rencontrés est un trait caractéristique du département du Tarn-et-Garonne, et ce trait là est encore plus marqué en Pays Midi-Quercy. Causses de Caylus, plaine et gorges de l’Aveyron, Quercy blanc, coteaux du bas-Quercy, collines du Rouergue, vallée et terrasses de l’Aveyron, coteaux de Monclar-de-Quercy... Cette diversité de paysages puise sa source dans une variété de sols : alluvions, boulbènes, et plus à l’est : sols du Causse, terreforts du Lias, sols silicieux... Fil conducteur du Midi-Quercy, la rivière Aveyron traverse le territoire d’Est en Ouest, alimentée par de nombreux affluents (Baye, Bonnette, Seye, etc...), elle sert de support aux activités de pleine nature, mais également à l’agriculture. Si le Midi-Quercy est un camaïeu de paysages, c’est aussi un camaïeu de saveurs. Bercé de multiples influences territoriales, avant la création du département en 1808, le territoire, était rattaché à la Haute-Garonne au sud, au nord au Lot, et enfin à l’est à l’Aveyron. -

Attendez-Vous À L'inattendu

Attendez-vous à l’inattendu... Manuel des Ventes 2020-2021 tourisme-tarnetgaronne.fr BESOIN D’AIDE POUR L’ORGANISATION DE VOTRE SORTIE, DE VOTRE ÉVÉNEMENT OU DE VOTRE SÉMINAIRE ? Notre service Groupe départemental, membre du Réseau Tourisme & Territoires met à votre disposition sa connaissance du territoire, son expérience et son savoir-faire pour vous aménager un programme sur-mesure au plus près de vos envies et de votre budget. SOMMAIRE • p. 4 à 9 ....................................... Sites et monuments • p. 10-11 ....................... Activités de pleine nature VOTRE INTERLOCUTRICE Fabienne Sinnig • p. 12 .............................................. Produits du terroir Tél. +33 (0)5 63 21 79 47 [email protected] • p. 13-14 .......... Restaurants et fermes auberges Pour vos séjours individuels • p. 15 à 17 ............... Hôtels et hôtels restaurants contactez notre service de réservation Tél. +33 (0)5 63 21 79 61 • p. 18 .......................................... Villages de vacances [email protected] tourisme-tarnetgaronne.fr • p. 19 .................................. Hébergements insolites • p. 20 à 22 ....................... Séminaires - Réceptions Retrouvez toutes nos actualités : www.tourisme-tarnetgaronne.fr • p. 23 .................................. Événements sur mesure • p. 24 ..................................... Carte du département Légende Handicap Vos envies, notre expertise Animaux acceptés pour un séjour réussi ! Climatisation Chambre non fumeur RestaurantS Ascenseur Garage Parking Tarn-et-Garonne Tourisme Piscine 100, Bd Hubert Gouze - CS 90534 - 82005 Montauban Cedex Tél. : 05 63 21 79 65 Fax : 05 63 66 80 36 [email protected] www.tourisme-tarnetgaronne.fr Accès internetS Immatriculation Atout France IM0082100004 - N° Siret : 300 984 804 000 41 - Code APE : 7990Z Assurance R.C pro GAN contrat n°964750003 - Garantie A.P.S. - 15, Avenue Carnot - 75017 Paris S Wifi S S Séminaire Les renseignements et les tarifs de ce manuel sont donnés à titre indicatif et peuvent connaître des changements en cours d’année. -

Recensement De La Population

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 82 TARN-ET-GARONNE INSEE - décembre 2019 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2020 Arrondissements - cantons - communes 82 - TARN-ET-GARONNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 82-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 82-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 82-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 82-3 INSEE - décembre 2019 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

Bassin Adour-Garonne : 5 0 / 2 2

. 8 1 0 2 / VALEILLES Bassin Adour-Garonne : 5 0 / 2 2 CA DU LOT : ORGANISMES UNIQUES PRÉLÈVEMENT e t MONTAIGU-DE-QUERCY a SAINT-BEAUZEIL D BELVEZE ROQUECOR SAINT-AMANS-DU-PECH BOULOC CA LOT-ET-GARONNE SAINT-PROJET PUYLAGARDE SAINTE-JULIETTE LACOUR LOZE TOUFFAILLES TREJOULS LABASTIDE-DE-PENNE MOUILLAC BOURG-DE-VISA LAUZERTE SAUVETERRE LACAPELLE-LIVRON FAUROUX PARISOT CASTANET MONTAGUDET PUYLAROQUE NE MONTPEZAT-DE-QUERCY CAYLUS ON MIRAMONT-DE-QUERCY EL GU MONTJOI BRASSAC AR MONTFERMIER SAINT-AMANS-DE-PELLAGAL A B E L LAPENCHE MONTBARLA IÈR RIV CAZES-MONDENARD CAYRIECHSAINT-GEORGES NE GINALS SÉOU SAINT-NAZAIRE-DE-VALENTANE LABARTHE E LA MONTALZAT IVIÈR R LAVAURETTE MOLIERES PERVILLE AUTY DURFORT-LACAPELETTE VAZERAC CASTELSAGRAT MONTESQUIEU ESPINAS S VERFEIL OULA LEMB SEPTFONDS RE LE RIVIÈ MONTEILS SAINT-CLAIR SAINT-VINCENT GASQUES PUYCORNET CAUSSADE LAGUEPIE SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL VAREN SAINT-PAUL-D'ESPIS LAMAGISTERE MIRABEL LAFRANCAISE CA DU TARN-ET-GARONNE FENEYROLS MOISSAC SAINT-CIRQ SAINT-VINCENT-LESPINASSE REALVILLE GOUDOURVILLE GOLFECH HONOR-DE-COS (L') CAZALS DONZAC VALENCE LIZAC R BOUDOU IV IÈ POMMEVIC MONTASTRUCPIQUECOS R MALAUSE CAYRAC E BIOULE MEAUZAC L MONTRICOUX DUNES SAINT-LOUP 'A S BARTHES (LES) LAMOTHE-CAPDEVILLE V T E Y A R R ESPALAIS LABASTIDE-DU-TEMPLE O R VILLEMADE ALBIAS N A R ' MERLES I L BARRY-D'ISLEMADE V SAINT-CIRICE SAINT-NICOLAS-DE-LA-GRAVE I E È R AUVILLAR R SISTELS È E I NEGREPELISSE L V R I E R I V CASTELSARRASIN ALBEFEUILLE-LAGARDE T SAINT-MICHEL A I BRUNIQUEL È R VILLE-DIEU-DU-TEMPLE (LA) R PIN (LE) N SAINT-ETIENNE-DE-TULMONT -

Commission Permanente

COMMISSION PERMANENTE Séance du 31 août 2007 CP 07/08-38 ELECTRIFICATION RURALE PROGRAMME DEPARTEMENTAL 2007 PROGRAMME FACE AB 2007 PROGRAMME FACE C 2006 _____ Lors de sa séance du 1 mars 2007, notre Assemblée a voté une autorisation de programme, Article 204176, Sous-Fonction 74, d’un montant de 1 372 042 € au titre du programme 2007 d’Electrification Rurale. I – Répartition des crédits départementaux 2007 Aujourd'hui, je soumets à votre examen, la répartition d'une partie de ces crédits sur différents programmes de travaux tels qu'ils ont été établis par le Syndicat Départemental d'Electricité (S.D.E.), au titre de l'année en cours, à savoir : Le programme départemental 2007 retenu par le Syndicat Départemental d'Electricité s'élève à 1 220 396 € TTC. Il permet de procéder à des travaux de renforcement de réseaux sur tout le département. Je vous précise que pour ce programme dit «départemental», la dotation du Conseil Général sera de 1 029 191 €. Le programme FACE AB 2007 pour lequel le FACE (fonds d'amortissement des charges d'électrification) a alloué à notre Département une enveloppe de travaux de 6 158 000 € TTC qui comprend : • 2 605 360 € au titre des travaux de création de postes, de lotissements communaux et travaux « coup par coup » dont l'enveloppe est affectée au fur et à mesure sur des demandes reçues dans l'année par le S.D.E, • 3 552 640 € au titre des projets de renforcement d’ores et déjà établis. Pour le programme FACE AB 2007, la dotation du Conseil Général sera de 153 950 €. -

Travaux D'investissement Pour Des Aménagements De Villages Communes De Cordes Tolosannes, Lafrançaise, Lapenche, Maubec, Nohic, Perville Et Pommevic ____

DÉPARTEMENT DE TARN-ET-GARONNE ___ EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DES DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE Séance du 12 novembre 2019 CP2019_11_35 id. 4893 Le 12 novembre 2019, les membres de la commission permanente légalement convoqués se sont réunis à l'Hôtel du Département (82 Montauban), sous la présidence de M. Christian ASTRUC, Président du Conseil départemental. Nombres de membres de la commission permanente : 19 Quorum : 10 Présents : M. ALBUGUES, M. ASTRUC, M. BEQ, Mme DEBIAIS, M. DEPRINCE, Mme FERRERO, M. HEBRARD, M. HENRYOT, Mme JALAISE, M. MARDEGAN, Mme MAURIEGE, Mme NEGRE, Mme RIOLS, Mme SARDEING-RODRIGUEZ Absent(s) représenté(s) : M. BESIERS (pouvoir à M. HENRYOT), Mme LE CORRE (pouvoir à Mme NEGRE) Absent(s) : Mme CABOS, M. DESCAZEAUX, M. WEILL Le quorum légal est atteint, la commission permanente a délibéré. D É LIB É RATION TRAVAUX D'INVESTISSEMENT POUR DES AMÉNAGEMENTS DE VILLAGES COMMUNES DE CORDES TOLOSANNES, LAFRANÇAISE, LAPENCHE, MAUBEC, NOHIC, PERVILLE ET POMMEVIC ____ 1 I - NATURE DES TRAVAUX SUBVENTIONNABLES Au vu du vote de l'Assemblée départementale lors de la réunion du 16 mars 2016, qui a acté les nouvelles politiques d'aides aux communes en matière d'aménagements de villages, le Département accorde des subventions pour les travaux suivants : - traitement des sols, des trottoirs et aménagement des espaces publics dans les bourgs, - construction des collecteurs des eaux pluviales, - embellissement des bourgs : plantations, restauration de patrimoine bâti, ponts-bascules, etc..., - création de sanitaires publics, - première installation de vidéo-protection par commune. II - FINANCEMENT DÉPARTEMENTAL La dépense subventionnable est plafonnée à 80 000 € HT. Les taux de subvention varient de 12 à 36% selon le potentiel fiscal de la commune, et sont majorés de 50% si la population de la commune est inférieure à 300 habitants, et de 30% si la population est supérieure ou égale à 300 habitants et inférieure à 500 habitants.