Parco Fluviale Transfrontaliero Del

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Emerald Cycling Trails

CYCLING GUIDE Austria Italia Slovenia W M W O W .C . A BI RI Emerald KE-ALPEAD Cycling Trails GUIDE CYCLING GUIDE CYCLING GUIDE 3 Content Emerald Cycling Trails Circular cycling route Only few cycling destinations provide I. 1 Tolmin–Nova Gorica 4 such a diverse landscape on such a small area. Combined with the turbulent history I. 2 Gorizia–Cividale del Friuli 6 and hospitality of the local population, I. 3 Cividale del Friuli–Tolmin 8 this destination provides ideal conditions for wonderful cycling holidays. Travelling by bicycle gives you a chance to experi- Connecting tours ence different landscapes every day since II. 1 Kolovrat 10 you may start your tour in the very heart II. 2 Dobrovo–Castelmonte 11 of the Julian Alps and end it by the Adriatic Sea. Alpine region with steep mountains, deep valleys and wonderful emerald rivers like the emerald II. 3 Around Kanin 12 beauty Soča (Isonzo), mountain ridges and western slopes which slowly II. 4 Breginjski kot 14 descend into the lowland of the Natisone (Nadiža) Valleys on one side, II. 5 Čepovan valley & Trnovo forest 15 and the numerous plateaus with splendid views or vineyards of Brda, Collio and the Colli Orientali del Friuli region on the other. Cycling tours Familiarization tours are routed across the Slovenian and Italian territory and allow cyclists to III. 1 Tribil Superiore in Natisone valleys 16 try and compare typical Slovenian and Italian dishes and wines in the same day, or to visit wonderful historical cities like Cividale del Friuli which III. 2 Bovec 17 was inscribed on the UNESCO World Heritage list. -

Drenchia, Grimacco, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro Al Natisone, Savogna, Stregna, Torreano

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE 33100 Udine, Via Sacile n. 15 – Tel. 0432 491111 – Fax 0432 546438 e-mail: [email protected] - web: udine.aterfvg.it Commissione per l’accertamento dei requisiti soggettivi di cui agli artt. 11 e 21, comma 6, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 BANDO DI CONCORSO N. 4 / 2019 del 19 luglio 2019 per l'assegnazione in locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata siti nel Comune o nei Comuni di DRENCHIA, GRIMACCO, PREPOTTO, PULFERO, SAN LEONARDO, SAN PIETRO AL NATISONE, SAVOGNA, STREGNA, TORREANO. GRADUATORIA DEFINITIVA L’assegnazione degli alloggi agli aventi diritto avverrà in base alla presente graduatoria, tenuto conto delle caratteristiche degli stessi alloggi e della composizione del nucleo familiare destinatario dell’assegnazione. La presente graduatoria è resa pubblica mediante affissione, per trenta giorni consecutivi, nella sede dell’ATER, in luogo aperto al pubblico, all’albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del Comune o dei Comuni nei cui territori hanno sede gli alloggi oggetto del bando, nei siti web istituzionali della Regione, dell’ATER e dei Comuni medesimi. I termini minimi di pubblicazione previsti ai fini di legittimità sono esclusivamente quelli risultanti dal sito internet dell’ATER. A parità di punteggio, è stata considerata prioritaria la domanda presentata dal richiedente residente da più tempo in Regione e, in subordine, la domanda presentata dal richiedente già presente in graduatorie precedenti dello stesso Comune o comprensorio di Comuni, senza soluzione di continuità; al perdurare della parità, le domande sono state inserite in graduatoria previo sorteggio. Nel rispetto di quanto previsto dall’art. -

From the Alps to the Adriatic

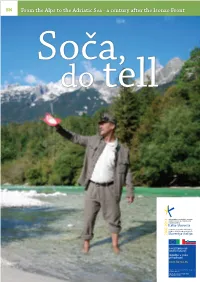

EN From the Alps to the Adriatic Sea - a century after the Isonzo Front Soča, do tell “Alone alone alone I have to be in eternity self and self in eternity discover my lumnious feathers into afar space release and peace from beyond land in self grip.” Srečko Kosovel Dear travellers Have you ever embraced the Alps and the Adriatic with by the Walk of Peace from the Alps to the Adriatic Sea that a single view? Have you ever strolled along the emerald runs across green and diverse landscape – past picturesque Soča River from its lively source in Triglav National Park towns, out-of-the-way villages and open fireplaces where to its indolent mouth in the nature reserve in the Bay of good stories abound. Trieste? Experience the bonds that link Italy and Slove- nia on the Walk of Peace. Spend a weekend with a knowledgeable guide, by yourself or in a group and see the sites by car, on foot or by bicycle. This is where the Great War cut fiercely into serenity a century Tourism experience providers have come together in the T- ago. Upon the centenary of the Isonzo Front, we remember lab cross-border network and together created new ideas for the hundreds of thousands of men and boys in the trenches your short break, all of which can be found in the brochure and on ramparts that they built with their own hands. Did entitled Soča, Do Tell. you know that their courageous wives who worked in the rear sometimes packed clothing in the large grenades instead of Welcome to the Walk of Peace! Feel the boundless experi- explosives as a way of resistance? ences and freedom, spread your wings among the vistas of the mountains and the sea, let yourself be pampered by the Today, the historic heritage of European importance is linked hospitality of the locals. -

United Nations ECE/MP.WAT/2015/10

United Nations ECE/MP.WAT/2015/10 Economic and Social Council Distr.: General 13 November 2015 English only Economic Commission for Europe Meeting of the Parties to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes Seventh session Budapest, 17–19 November 2015 Item 4(i) of the provisional agenda Draft assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus in the Isonzo/Soča River Basin Assessment of the water-food-energy-ecosystems nexus in the Isonzo/Soča River Basin* Prepared by the secretariat with the Royal Institute of Technology Summary At its sixth session (Rome, 28–30 November 2012), the Meeting of the Parties to the Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and International Lakes requested the Task Force on the Water-Food-Energy-Ecosystems Nexus, in cooperation with the Working Group on Integrated Water Resources Management, to prepare a thematic assessment focusing on the water-food-energy-ecosystems nexus for the seventh session of the Meeting of the Parties (see ECE/MP.WAT/37, para. 38 (i)). The present document contains the scoping-level nexus assessment of the Isonzo/Soča River Basin with a focus on the downstream part of the basin. The document is the result of an assessment process carried out according to the methodology described in publication ECE/MP.WAT/46, developed on the basis of a desk study of relevant documentation, an assessment workshop (Gorizia, Italy; 26-27 May 2015), as well as inputs from local experts and officials of Italy. Updates in the process were reported at the meetings of the Task Force. -

Thomas RAINER, Reinhard F. SACHSENHOFER, Gerd RANTITSCH, Uroš HERLEC & Marko VRABEC

Austrian Journal of Earth Sciences Volume 102/2 Vienna 2009 Organic maturity trends across the Variscan discordance in the Alpine-Dinaric Transition Zone (Slovenia, Austria, Italy): Variscan versus Alpidic thermal overprint_________ Thomas RAINER1)3)*), Reinhard F. SACHSENHOFER1), Gerd RANTITSCH1), Uroš HERLEC2) & Marko VRABEC2) 1) KEYWORDS Mining University Leoben, Department for Applied Geosciences and Geophysics, 8700 Leoben, Austria; 2) University of Ljubljana, Faculty of Natural Sciences and Engineering, Department of Geology, Vitrinite reflectance Variscan Discordance 2) Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenia; Northern Dinarides 3) Present Address: OMV Exploration & Production GmbH, Trabrennstrasse 6-8, 1020 Wien, Austria; Southern Alps Carboniferous *) Corresponding author, [email protected] Eastern Alps Abstract In the Southern Alps and the northern Dinarides the main Variscan deformation event occurred during Late Carboniferous (Bashki- rian to Moscovian) time. It is represented locally by an angular unconformitiy, the “Variscan discordance”, separating the pre-Variscan basement from the post-Variscan (Moscovian to Cenozoic) sedimentary cover. The main aim of the present contribution is to inves- tigate whether a Variscan thermal overprint can be detected and distinguished from an Alpine thermal overprint due to Permo-Meso- zoic basin subsidence in the Alpine-Dinaric Transition Zone in Slovenia. Vitrinite reflectance (VR) is used as a temperature sensitive parameter to determine the thermal overprint of pre- and post-Variscan sedimentary successions in the eastern part of the Southern Alps (Carnic Alps, South Karawanken Range, Paški Kozjak, Konjiška Gora) and in the northern Dinarides (Sava Folds, Trnovo Nappe). Neither in the eastern part of the Southern Alps, nor in the northern Dinarides a break in coalification can be recognized across the “Variscan discordance”. -

Second Report Submitted by Italy Pursuant to Article 25, Paragraph 1 of the Framework Convention for the Protection of National Minorities

Strasbourg, 14 May 2004 ACFC/SR/II(2004)006 SECOND REPORT SUBMITTED BY ITALY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 1 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES (received on 14 May 2004) MINISTRY OF THE INTERIOR DEPARTMENT FOR CIVIL LIBERTIES AND IMMIGRATION CENTRAL DIRECTORATE FOR CIVIL RIGHTS, CITIZENSHIP AND MINORITIES HISTORICAL AND NEW MINORITIES UNIT FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES II IMPLEMENTATION REPORT - Rome, February 2004 – 2 Table of contents Foreword p.4 Introduction – Part I p.6 Sections referring to the specific requests p.8 - Part II p.9 - Questionnaire - Part III p.10 Projects originating from Law No. 482/99 p.12 Monitoring p.14 Appropriately identified territorial areas p.16 List of conferences and seminars p.18 The communities of Roma, Sinti and Travellers p.20 Publications and promotional activities p.28 European Charter for Regional or Minority Languages p.30 Regional laws p.32 Initiatives in the education sector p.34 Law No. 38/2001 on the Slovenian minority p.40 Judicial procedures and minorities p.42 Database p.44 Appendix I p.49 - Appropriately identified territorial areas p.49 3 FOREWORD 4 Foreword Data and information set out in this second Report testify to the considerable effort made by Italy as regards the protection of minorities. The text is supplemented with fuller and greater details in the Appendix. The Report has been prepared by the Ministry of the Interior – Department for Civil Liberties and Immigration - Central Directorate for Civil Rights, Citizenship and Minorities – Historical and new minorities Unit When the Report was drawn up it was also considered appropriate to seek the opinion of CONFEMILI (National Federative Committee of Linguistic Minorities in Italy). -

Contratto Di Fiume Del Natisone Firmata La Dichiarazione Di Intenti

Comune di Cividale del Friuli Udine - Friuli Venezia Giulia - Italia Contratto di fiume del Natisone Firmata la dichiarazione di intenti Regione, Comuni, scuole e associazioni unite nella valorizzazione del Natisone Associazione “Parco del Natisone” soggetto promotore Si è tenuta ieri, nella sala consiliare del municipio di Cividale del Friuli, alla presenza di molte autorità e di tanti cittadini, la riunione di tutti i partner che in questi anni hanno lavorato al progetto “Il contratto di fiume del Natisone”. A firmare la dichiarazione di intenti sono stati la presidente della Regione, Debora Serracchiani, la presidente dell'associazione Parco del Natisone, Claudia Chiabai, i sindaci di nove Comuni interessati dal progetto, i rappresentanti dell'Acquedotto Poiana e dell'Autorità di Bacino. La firma è avvenuta alla presenza dell'assessore regionale all'Ambiente, Sara Vito, del sindaco di Cividale del Friuli Stefano Balloch, come Ente ospitante e del sindaco di Manzano Mauro Iacumin, come Comune capofila del progetto. Fra gli interventi, il prof. Massimo Bastiani dell'Università La Sapienza di Roma, coordinatore del Tavolo nazionale dei "Contratti di Fiume". Il “Contratto di Fiume” è un protocollo giuridico per la rigenerazione ambientale del bacino idrografico di un corso d'acqua, volto al raggiungimento di obiettivi di valorizzazione e tutela delle acque previsti dalla Direttiva Quadro in materia di acque 2000/60/CE. I Contratti di fiume possono essere identificati come processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici. Il Contratto di fiume del Natisone definisce un percorso operativo condiviso relativo al bacino idrografico del fiume Natisone e finalizzato al raggiungimento degli obiettivi di buona qualità richiamati dalla direttiva comunitaria citata. -

HIKING in SLOVENIA Green

HIKING IN SLOVENIA Green. Active. Healthy. www.slovenia.info #ifeelsLOVEnia www.hiking-biking-slovenia.com |1 THE LOVE OF WALKING AT YOUR FINGERTIPS The green heart of Europe is home to active peop- le. Slovenia is a story of love, a love of being active in nature, which is almost second nature to Slovenians. In every large town or village, you can enjoy a view of green hills or Alpine peaks, and almost every Slove- nian loves to put on their hiking boots and yell out a hurrah in the embrace of the mountains. Thenew guidebook will show you the most beauti- ful hiking trails around Slovenia and tips on how to prepare for hiking, what to experience and taste, where to spend the night, and how to treat yourself after a long day of hiking. Save the dates of the biggest hiking celebrations in Slovenia – the Slovenia Hiking Festivals. Indeed, Slovenians walk always and everywhere. We are proud to celebrate 120 years of the Alpine Associati- on of Slovenia, the biggest volunteer organisation in Slovenia, responsible for maintaining mountain trails. Themountaineering culture and excitement about the beauty of Slovenia’s nature connects all generations, all Slovenian tourist farms and wine cellars. Experience this joy and connection between people in motion. This is the beginning of themighty Alpine mountain chain, where the mysterious Dinaric Alps reach their heights, and where karst caves dominate the subterranean world. There arerolling, wine-pro- ducing hills wherever you look, the Pannonian Plain spreads out like a carpet, and one can always sense the aroma of the salty Adriatic Sea. -

HISTORY of the 87Th MOUNTAIN INFANTRY in ITALY

HISTORY of the 87th MOUNTAIN INFANTRY in ITALY George F. Earle Captain, 87th Mountain Infantry 1945 HISTORY of the 87th MOUNTAIN INFANTRY in ITALY 3 JANUARY 1945 — 14 AUGUST 1945 Digitized and edited by Barbara Imbrie, 2004 CONTENTS PREFACE: THE 87TH REGIMENT FROM DECEMBER 1941 TO JANUARY 1945....................i - iii INTRODUCTION TO ITALY .....................................................................................................................1 (4 Jan — 16 Feb) BELVEDERE OFFENSIVE.........................................................................................................................10 (16 Feb — 28 Feb) MARCH OFFENSIVE AND CONSOLIDATION ..................................................................................24 (3 Mar — 31 Mar) SPRING OFFENSIVE TO PO VALLEY...................................................................................................43 (1 Apr — 20 Apr) Preparation: 1 Apr—13 Apr 43 First day: 14 April 48 Second day: 15 April 61 Third day: 16 April 75 Fourth day: 17 April 86 Fifth day: 18 April 96 Sixth day: 19 April 99 Seventh day: 20 April 113 PO VALLEY TO LAKE GARDA ............................................................................................................120 (21 Apr — 2 May) Eighth day: 21 April 120 Ninth day: 22 April 130 Tenth day: 23 April 132 Eleventh and Twelfth days: 24-25 April 149 Thirteenth day: 26 April 150 Fourteenth day: 27 April 152 Fifteenth day: 28 April 155 Sixteenth day: 29 April 157 End of the Campaign: 30 April-2 May 161 OCCUPATION DUTY AND -

Slovenes in Italy: a Fragmented Minority

Europ. Countrys. · 1· 2016 · p. 49-66 DOI: 10.1515/euco-2016-0004 European Countryside MENDELU SLOVENES IN ITALY: A FRAGMENTED MINORITY Ernst Steinicke1, Igor Jelen2, Gerhard Karl Lieb3, Roland Löffler4, Peter Čede5 Received 30 July 2015; Accepted 18 March 2016 Abstract: The study examines the Slovenian-speaking minority in the northern Italian autonomous region of Friuli-Venezia Giulia. It explores the spatial fragmentation in the Slovenian settlement area in Italy and analyzes the socio-economic and demographic processes that exert influence on the minority. The work is based on the critical evaluation of the current status of research, of statistical data from the state censuses and results of own research on site. The Slovenian-language population in the entire region is currently estimated at about 46,000 people. The main settlement area is the eastern border region of Friuli-Venezia Giulia, which is characterized by different cultural and regional identities. While the Slovenian-speaking population of Friuli focuses more on its cultural and regional distinctions, the majority of the Slovenian-language group in Venezia Giulia considers itself a “national minority.” Keywords: national minority, border area, Slovenes, Italy Zusammenfassung: Die Studie untersucht die slowenischsprachige Minderheit in der norditalienischen autonomen Region Friaul-Julisch Venetien. Sie nimmt Bezug auf die räumliche Fragmentierung im slowenischen Siedlungsgebiet in Italien und analysiert jene sozio-ökonomischen und demographischen Prozesse Einfluss auf die Minderheit ausüben. Die Arbeit beruht auf der kritischen Auswertung des Forschungsstandes, offizieller statistischer Daten sowie eigenen Erhebungen vor Ort. Schätzungen zufolge beläuft sich die slowenische Sprachgruppe in der gesamten Region derzeit auf etwa 46.000 Personen. -

Nuovo Regolamento Di Polizia Urbana

UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON - NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA NORME PER LA CIVILE CONVIVENZA BUTTRIO CIVIDALE DRENCHIA GRIMACCO MANZANO DEL FRIULI MOIMACCO PREMARIACCO PREPOTTO PULFERO REMANZACCO SAN GIOVANNI SAN LEONARDO SAN PIETRO SAVOGNA STREGNA AL NATISONE AL NATISONE 1 UNION TERITORIÂL INTERCOMUNÂL DAL NADISON - NEDIŠKA MEDOBČINSKA TERITORIALNA UNIJA INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Finalità, oggetto e ambito di applicazione p. 5 Art. 2 Procedure per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione p. 6 delle Sanzioni amministrative Art. 3 Sospensione delle autorizzazioni, dei nulla osta e delle p. 6 autorizzazioni in deroga previste dalle norme del Regolamento per lo svolgimento di determinate attività Art. 4 Accertamento delle violazioni p. 7 TITOLO II NORME DI COMPORTAMENTO CAPO I SICUREZZA URBANA, PUBBLICA INCOLUMITÀ E FRUIZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI – ORDINE DI ALLONTANAMENTO Art. 5 Incolumità pubblica e Sicurezza Urbana - Definizioni p. 7 Art. 6 Zone urbane di particolare rilevanza dove operano l’ordine di p. 8 allontanamento e la limitazione degli orari di somministrazione e vendita degli alcolici Art. 7 Fruibilità di spazi ed aree pubbliche – divieto di occupazione del p. 8 suolo aperto all’uso pubblico Art. 8 Divieto di stazionamento lesivo del diritto di circolazione p. 9 Art. 9 Limitazione degli orari per la vendita e per la somministrazione di p. 9 alcolici Art. 10 Procedure per l’adozione dell’ordine di allontanamento p. 10 Art. 11 Norme comportamentali per la partecipazione a manifestazioni p. 11 dinamiche Art. 12 Provvedimenti a tutela della vivibilità urbana e di contrasto al p. 11 degrado e all’abuso di sostanze alcoliche CAPO II DECORO E ATTI VIETATI SULLE AREE PUBBLICHE Art. -

Cividalese Manzanese Valli Del Natisone SERVIZIO EXTRAURBANO

SERVIZIO EXTRAURBANO Cividalese Manzanese Valli del Natisone Orario invernale 2020-2021 (include le corse aggiuntive) valido dal 8 febbraio 2021 LINEA 312 (Andata) MONTEMAGGIORE-SAVOGNA-S.PIETRO AL N.-CIVIDALE orario valido dal 08.02.2021 GRUPPO CADENZE FERIALE CORSA 1 21 3 5 701 703 7 17 9 CADENZA U230 U240 U300 U250 U300 U300 U206 U300 U207 35902 MONTEMAGGIORE DI SAVOGNA via 06:09 06:11 09:02 09:07 15:12 Montemaggiore 41 35917 LOSAZ Strada Comunale Masseris (direzione 06:12 06:14 09:05 09:10 15:15 Savogna ) 35915 MASSERIS Strada Comunale Masseris (dire 06:14 06:14 09:07 09:13 15:18 zione Savogna ) 35906 TERCIMONTE Strada Comuanle Masseris 1 (biv 06:17 06:17 09:10 09:15 15:20 io dir Savogna ) 35908 CEPLETISCHIS via dei Bersaglieri 12 (centro) 06:19 06:20 09:12 09:18 15:22 35918 GABROVIZZA via Blasin (bivio, direzione 06:20 06:22 09:13 09:19 15:24 Savogna ) 35919 SAVOGNA via Kennedy 36 (centro, direzione 06:29 06:33 07:20 07:20 09:05 09:22 09:28 14:25 15:33 San Pietro ) 35903 CEDRON Strada Provinciale 11 (civico 3, 06:30 06:34 07:22 07:22 09:07 09:23 09:29 14:27 15:34 direzione Clenia ) 36136 COCEVARO Strada Provinciale 11 (civico 1, 06:31 06:36 07:23 07:23 09:08 09:24 09:30 14:28 15:36 direzione Clenia ) 36135 TARPEZZO Strada Provinciale 11 (civico 2, bivio 06:32 06:38 07:24 07:24 09:09 09:25 09:31 14:29 15:37 dir Clenia ) 36106 CLENIA Strada Provinciale 11 (civico 27, 06:33 06:39 07:24 07:25 09:09 09:26 09:32 14:30 15:38 direzione Azzida ) 36132 AZZIDA via Alberone 3 (centro, direzione San 06:35 06:41 07:26 07:26 09:11 09:28 09:35 14:31 15:40 Pietro ) 36130 SAN PIETRO AL NATISONE via Azzida 5 (Belvede 06:37 06:41 07:29 07:27 09:14 09:30 09:37 14:32 15:42 36131) SAN PIETRO AL NATISONE via Alpe Adria 38 (Be lvedere ) 36115 S.PIETRO AL NAT.