Dossier De Candidature PAPI D'intention Tarn-Dourdou-Rance

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Fiche Synoptique-GARONNE-En DEFINITIF

Synopsis sheets Rivers of the World The Garonne and the Adour-Garonne basin The Garonne and the Adour-Garonne basin The Garonne is a French-Spanish river whose source lies in the central Spanish Pyrenees, in the Maladeta massif, at an altitude of 3,404 m. It flows for 50 km before crossing the border with France, through the Gorges du Pont-des-Rois in the Haute-Garonne department. After a distance of 525 km, it finally reaches the Atlantic Ocean via the Garonne estuary, where it merges with the river Dordogne. The Garonne is joined by many tributaries along its course, the most important of which are the Ariège, Save, Tarn, Aveyron, Gers, Lot, and others, and crosses regions with varied characteristics. The Garonne is the main river in the Adour-Garonne basin and France’s third largest river in terms of discharge. par A little history… A powerful river taking the form of a torrent in the Pyrenees, the Garonne’s hydrological regime is pluvionival, characterised by floods in spring and low flows in summer. It flows are strongly affected by the inflows of its tributaries subject to oceanic pluvial regimes. The variations of the Garonne’s discharges are therefore the result of these inputs of water, staggered as a function of geography and the seasons. In the past its violent floods have had dramatic impacts, such as that of 23 June 1875 at Toulouse, causing the death of 200 people, and that of 3 March 1930 which devastated Moissac, with around 120 deaths and 6,000 people made homeless. -

Lessons from Analysing Mortality from Six Major Flood Events in France (1930-2010) M

Lessons from analysing mortality from six major flood events in France (1930-2010) M. Boudou, M. Lang, F. Vinet, D. Coeur To cite this version: M. Boudou, M. Lang, F. Vinet, D. Coeur. Lessons from analysing mortality from six major flood events in France (1930-2010). 3rd European Conference on Flood Risk Management (FLOODrisk 2016), Oct 2016, Lyon, France. pp.06005, 10.1051/e3sconf/20160706005. hal-01426467 HAL Id: hal-01426467 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01426467 Submitted on 13 Jan 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. 7 E3S Web of Conferences, 06005 (2016) DOI: 10.1051/ e3sconf/20160706005 FLOOD risk 2016 - 3rd European Conference on Flood Risk Management Lessons from analysing mortality from six major flood events in France (1930-2010) Martin Boudou1,a, Michel Lang1, Freddy Vinet2, Denis Coeur3 1 Irstea, Hydrology-Hydraulics research unit, Villeurbanne, France 2 University Paul Valery Montpellier 3, Montpellier, France 3 Acthys-Diffusion, Biviers, France Abstract. Evolution of flood mortality is complex as several opposite factors come into play. On one side, flood risk has been aggravated due to an increase of the number of inhabitants within the area at risk, and to an increasing of simple-storey houses without safe area. -

Liste Des Ambulanciers Conventionnés Tarn-Et-Garonne

Liste des ambulanciers conventionnés Tarn-et-Garonne RESPONSABLE NOM COMMERCIAL ADRESSE CP SECTEUR TELEPHONE ADALID Vincent AMBULANCES VINCENT 172 B, Chemin de Péraudy 82130 MONTAUBAN 06 29 64 60 53 ANCEAU Anthony SARL NEWCO AMBULANCE TAXI 2000 Route de Lafrançaise - Chemin de Cantagrel 82200 MOISSAC 05 63 04 82 82 BRANDON Christophe AMBULANCES TAXIS TARN&GARONNAISES 5 bis, Impasse de l'Hippodrome 82100 MOISSAC 05 63 32 44 11 CARBONELL Sébastien & TAILLEFER Xavier NEGREPELISSE AMBULANCES SARL 385, rue des lilas ZA Nafine 82800 MONTAUBAN 05 63 64 64 64 COSTECALDE Nicolas SARL AMBULANCES DU SOLEIL 29 bis, Avenue André Bonnet 82700 MONTAUBAN 05 63 24 24 24 DALPOZO Gisèle SARL GISELE AMBULANCE 42, Rue de l'Usine 82100 MOISSAC 05 63 32 47 29 DELTOUR Frédéric & MARQUE Eric AMBULANCE ANDRE SARL 26, Place Jean-Baptiste Chaumeil 82400 MOISSAC 05 63 39 92 75 DESSAUX Max SAS GD AMBULANCES MONCLAR 10 Pôle Monclar Vert 82230 MONTAUBAN 05 63 30 77 26 DESSAUX Max AMBULANCE DESSAUX 603, Avenue de Cos 82000 MONTAUBAN 06 63 17 30 30 DURRAN Laetitia SARL DL AMBULANCE OLIVIER 15, Boulevard Lagal 82700 MONTAUBAN 05 63 54 88 74 DURRAN Laëtitia ép. CARUANA AMBULANCE DE LALANDE - SARL DURRAN-LISA 875, Route de Molières 82000 MONTAUBAN 05 63 20 20 66 FABRE Julien et COLIN David SARL CAYLUS AMBULANCES Avenue du Père Huc 82160 MONTAUBAN 05 63 68 25 74 GUGLIELMET Gérald et GRELIER Jean-François AMBULANCES SARL ARAKIS - LA CAUSSADAISE 19, Avenue du Général Leclerc 82300 MONTAUBAN 05 63 65 18 65 MAILLES Eric & VIOLLET Delphine SARL AMBULANCE ST-JEAN 40 bis, Rue Léon -

Transmission Des Informations Au Maire

Juillet 2018 Dossier de Transmission des Informations au Maire Commune de Saint-Félix-de-Sorgues SOMMAIRE I- L’information sur les risques majeurs I.1- Qu’est-ce qu’un risque ? I.2- L’information aux populations II- L’indemnisation en cas de catastrophe III- Les risques impactant la commune : fiche synthétique III.1- Le risque inondation III.2- Le risque feu de forêt III.3- Le risque radon IV- Modèle d’affiche communale Avertissements Les documents cartographiques de ce dossier n'ont pas de valeur réglementaire, ni pour l'occupation des sols, ni en matière de contrat d'assurance. Les éléments fournis ne sont que le retranscription d'études et d'informations connues à la date d’élaboration du DDRM, pour lesquels aucun travail d'interprétation n'a été effectué. Chacun des risques dénombrés dans ce recueil ne revêt pas le même caractère de gravité car il dépend de différents paramètres liés aux particularités du risque (lieu, temps, ampleur, fréquence). L'absence de représentation graphique sur certaines surfaces communales n'exclue pas la présence d'un risque. Le dossier TIM n'est donc pas opposable aux tiers et ne peut se substituer aux règlements en vigueur (notamment en matière d'urbanisme). Il convient de garder à l'esprit que d'autres aléas, non décrits dans le présent document, peuvent perturber gravement la vie sociale et économique du département, comme la tempête, les chutes abondantes de neige, le verglas, les vagues de froid ou de fortes chaleurs. I - L’information sur les risques majeurs I-1. Qu’est-ce qu’un risque? De manière générale, le risque naît de la conjonction spatiale et temporelle d’un aléa non ou mal maîtrisé et d’enjeux, affectés d’une certaine vulnérabilité. -

La Qualité Des Eaux De Baignade

LA QUALITÉ LOZÈRE DES EAUX DE BAIGNADE 2020 169 Prélèvements réalisés 33 Points de contrôle en eau douce Bilan départemental 2020 de la qualité des eaux de baignade Sommaire A. Introduction .......................................................................................................................... 2 B. Résultats du contrôle sanitaire 2020 ................................................................................... 3 B.1 Bilan de la qualité des baignades ........................................................................................ 3 B.1.1 Bassin versant du Lot .......................................................................................................... 5 B.1.2 Bassin versant de l’Allier ...................................................................................................... 6 B.1.3 Bassin versant des Cévennes ............................................................................................. 7 B.1.4 Bassin versant du Tarn ........................................................................................................ 9 B.2 Interdictions temporaires et préventives ............................................................................ 12 B.2.1 Interdiction temporaire pour raison sanitaire ..................................................................... 12 B.2.2 Interdiction préventive ayant conduit à la non prise en compte d’un prélèvement pour le classement .................................................................................................................... -

Direction Départementale Des Territoires

Direction départementale des territoires ARRÊTÉ PRÉFECTORAL NODDT-BIEF-2021-078-0002 DU 19 MARS 2021 MODIFIANT L’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL NODDT-BIEF-2019-094-0001 DU 4 AVRIL 2019 PORTANT RENOUVELLEMENT DE LA COMPOSITION DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU TARN-AMONT La préfète de la Lozère, chevalier de la Légion d’honneur, chevalier de l’ordre national du Mérite, Vu la directive 2000/60/CE du parlement européen et du conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.210-1, L.212-1, L.212-3 à L.212-11 et R.212-26 à R.212-48 ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le décret du président de la République en Conseil des ministres du 15 janvier 2020 portant nomination de Mme Valérie HATSCH, en qualité de préfète de la Lozère ; Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin en date du 1er décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) du bassin Adour-Garonne ; Vu l’arrêté interpréfectoral noDDT-BIEF-2020-154-0001 du 2 juin 2020 fixant le périmètre du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Tarn-amont et abrogeant l’arrêté interpréfectoral no00- 0075 du 6 janvier 2000, par lequel le préfet de la Lozère est chargé de suivre pour le compte de l’État la procédure d’élaboration ou de révision du SAGE Tarn-amont ; Vu l’arrêté préfectoral interdépartemental no2015-349-001 du 15 décembre 2015 portant approbation du SAGE Tarn-amont ; Vu l'arrêté du premier ministre en date du 23 août 2017 portant désignation de M. -

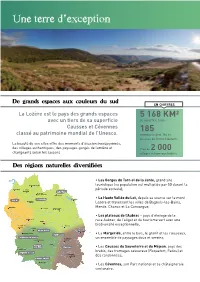

Une Terre D'exception

Une terre d’exception De grands espaces aux couleurs du sud EN CHIFFRES La Lozère est le pays des grands espaces 5 168 KM² avec un tiers de sa superficie de superficie totale Causses et Cévennes 185 classé au patrimoine mondial de l’Unesco. communes dont 184 en dessous de 10 000 habitants La beauté de ses sites offre des moments d’évasion insoupçonnés, des villages authentiques, des paysages gorgés de lumière et Plus de 2 000 changeants selon les saisons. villages et hameaux habités Des régions naturelles diversifiées • Les Gorges du Tarn et de la Jonte, grand site touristique (sa population est multipliée par 50 durant la période estivale), • La Haute Vallée du Lot, depuis sa source sur le mont Lozère et traversant les villes de Bagnols-les-Bains, Mende, Chanac et La Canourgue, • Les plateaux de l’Aubrac – pays d’élevage de la race Aubrac, de l’aligot et du tourisme vert avec une biodiversité exceptionnelle, • La Margeride, entre le bois, le granit et les ruisseaux, un ensemble de paysages doux et sereins, • Les Causses du Sauveterre et du Méjean, pays des brebis, des fromages savoureux (Roquefort, Fedou) et des randonnées, • Les Cévennes, son Parc national et sa châtaigneraie centenaire. Les voies de communication Entre Massif Central et Méditerranée, la Lozère se situe au carrefour des régions Auvergne, Midi-Pyrénées, Rhône Alpes et Languedoc-Roussillon dont elle fait partie. Aujourd’hui ouverte et proche de toutes les grandes capitales régionales que sont Montpellier, Toulouse, Lyon et Clermont- Mende Ferrand, la Lozère connait un regain d'attractivité. La Lozère est accessible quelque soit votre moyen de locomotion : Informations mises à jour 7j/7 à 7h, actualisation en journée en fonction de l’évolution des conditions météo En voiture La voiture reste le moyen le plus pratique pour se pendant la période de viabilité déplacer en Lozère. -

Massif Central Are Still Considered an Insider's Tip Among Motorcyclists - and Rightly So, It Is a Motorcycle Paradise

+49 (0)40 468 992 48 Mo-Fr. 10:00h to 19.00h Wild South of France Ardeche - Cevennes - Gorges du Tarn (M-ID: 2131) https://www.motourismo.com/en/listings/2131-wild-south-of-france-ardeche-cevennes-gorges-du-tarn from €1,190.00 Dates and duration (days) On request 10 days 09/09/2022 - 09/18/2022 10 days Ardeche - Cevennes - Gorges du Tarn! The Cevennes and the entire southern part of the Massif Central are still considered an insider's tip among motorcyclists - and rightly so, it is a motorcycle paradise. Wild gorges, densely wooded mountains, lovely river valleys Day 2: First stage to our intermediate hotel north of Lyon and steppe-like plateaus form the backdrop for an à la carte motorbike and leisure experience. Today we are touring through Switzerland to the French Jura. North of Lyon we will stay in a family 3 star hotel. Countless small roads with little traffic lead through this unique, varied and fascinating region. You ride through the Day 3: Second part of the journey to the Florac Tour Centre longest gorge in France, Gorges du Tarn, over the highest bridge in the world, Millau viaduct. Motorcyclists have long Arrival stage from Lyon to the tour centre in the Florac in appreciated the superbly quiet roads in the Cévennes and the French Massif Central in the Chevennes National Park. around the Ardèche. Riding yourself to dizziness is a fairly simple exercise here. Day 4 - 7: 4 day tours in the Chevennes National Park, in the Ardeche This tour is a scouting tour. -

Dietary Breadth and Trophic Position of Introduced European Catfish Silurus Glanis in the River Tarn (Garonne River Basin), Southwest France

Vol. 8: 137–144, 2010 AQUATIC BIOLOGY Published online January 20 doi: 10.3354/ab00220 Aquat Biol OPENPEN ACCESSCCESS Dietary breadth and trophic position of introduced European catfish Silurus glanis in the River Tarn (Garonne River basin), southwest France J. Syväranta1, 3,*, J. Cucherousset1, 4, D. Kopp1, 5, A. Crivelli2, R. Céréghino1, F. Santoul1 1EcoLab, UMR 5245 (CNRS-UPS-INPT), Université de Toulouse, bât 4R3, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex 9, France 2Station biologique de la Tour du Valat, Le Sambuc, 13200 Arles, France 3Present address: Department of Biological and Environmental Science, PL35, 40014 University of Jyväskylä, Finland 4Present address: Centre for Conservation Ecology and Environmental Change, School of Conservation Sciences, Bournemouth University, Poole, Dorset BH12 5BB, UK 5Present address: IFREMER, Equipe Ecologie et Modéles pour l’Halieutique, Rue de l’Ile d’Yeu, BP 21105, 44311 Nantes Cedex 3, France ABSTRACT: Although being a widely introduced and successfully established species, the European catfish Silurus glanis L. (the world’s third largest freshwater fish) remains poorly studied in its intro- duced areas. Here we studied the trophic ecology of non-native European catfish in a large river sys- tem in south-western France using stomach content and stable isotope analyses (SIA). We used fin samples for SIA of catfish and hence tested the validity of using fin tissue as a proxy for muscle in SIA. The mean δ15N and δ13C values analysed from fin tissues did not differ from those analysed from mus- cle tissue and reflected strong and consistent relationships (r2 = 0.95 for carbon and r2 = 0.98 for nitrogen). -

Le Bassin-Versant Du Tarn « De Sa Source À Sa Confluence Avec La Garonne »

Journée de sensibilisation et de découverte du territoire Le bassin-versant du Tarn « de sa source à sa confluence avec la Garonne » 18 octobre 2011 –Sainte-Énimie Bassin du TARN Présentation & situation PRINCIPAUX AFFLUENTS : Le Tarnon (RG) La Garonne La Jonte (RG) La Dourbie (RG) Le Cernon (RG) La Muse (RD) • Longueur : 380 km Le Dourdou de Camarès (RG) • affluent de la rive Le Rance (RG) droite de la Garonne L’Agout (RG) • BV de 17500 km² Le Tescou (RG) • bassin hydrographique Adour-Garonne L’Aveyron (RD) Journée de sensibilisation SAGE Le Lemboula2s (RD) Tarn-amont - 18 octobre 2011 Agence de l’eau Adour-Garonne Chiffres clés du unité hydrographique de référence Tarn-amont Tarn-amont 2700 km² 2 régions 3 départements 69 communes - 6 Gard - 31 Lozère - 32 Aveyron 48000 hab. Journée de sensibilisation SAGE 3 Tarn-amont - 18 octobre 2011 Le Tarn traverse des régions naturelles du territoire Les têtes de bassins Source au Tarn cévenol à l’amont de Confluence avec les cours Mont Lozère Florac. Forte pente (10%) à d’eau de l’Aigoual et des 1550 m alt. l’amont du Pont-de-Montvert : Cévennes : la Mimente & le 1300 m alt. à 950 m alt. sur 3,5 km Tarnon Les causses De la confluence du Tarnon Gorges et causses Confluence avec la Jonte à la confluence de la Muse 530 m alt. – 320 m alt. & la Dourbie : bassins 100 km - corniches calcaires cévenols à l’amont, caussenards à l’aval - exsurgences - diversité des paysages Journée de sensibilisation SAGE 4 Tarn-amont - 18 octobre 2011 Principaux affluents du Tarn-amont Lozère Fraissinet- de-Lozère Ispagnac -

The Source of the Canal Du Midi

The source of the Canal du Midi From the Alzeau water intake to the Canal du Midi Canalfriends 2017 Guide The community of canal and river enthusiasts www.canalfriends.com This is YOUR guide The Canalfriends.com community platform was created in 2014 to share our passion for inland waterways with fellow enthusiasts, be they waterways professionals or tourists. In this spirit, we have created this collaborative guide for you to download for free. Having joined the "Acteur Canal du Midi" network in September 2016, the year of 350th anniversary of the canal du midi, we wanted to organise a special "Discovery Weekend " of the its channels and supply systems. The Acteur network and professionals (restaurant owners, accommodation providers, fish farmers) contributed to the success of this weekend. This digital guide, created in collaboration with Acampo association and the Museum & Gardens of the Canal du Midi, will assist you in discovering this magnificent territory, whether on your own, with family or friends. It will also be useful in planning your trip. The guide will be updated throughout the year to include suggestions, advice and useful addresses. For more in-depth information, download our free e-guide Garonne Canal and River available in French and English. Tell us the type of information you would like to find in this guide. Contact us to list your business, activity or accommodation. Once you have done the itineraries in the guide, do not hesitate to let us have your comments on your experience. Emails us on [email protected] and be kept informed of guide updates. -

Où Trouver Les Services Communautaires Sur Le Territoire Du Larzac Et Des Vallées De La Dourbie, Sorgues, Et Cernon

OÙ TROUVER LES SERVICES COMMUNAUTAIRES SUR LE TERRITOIRE DU Mont Aigoual LARZAC ET DES VALLÉESMontpellier-Le-Vieux DE LA DOURBIE, SORGUES,Lanuéjols ET CERNON ? D110 La Roque Sainte Marguerite Abîme Camprieu de Bramabiau D991 Gorges de la Dourbie Viaduc de Millau PARC NATIONAL Millau DES CÉVENNES BIENVENUE Le Tarn Revens — Potensac Saint-Sauveur Saint-Martin du Larzac du Larzac Trèves Dourbies IE RB D151 Sur le Larzac Cantobre OU D LA et ses Vallées 46 La Blaquière Les Homs E Rajal del Gorp D D809 E É Montredon L’Aubiguier L L’Espérou L D114 A Loulette Vellas V D341 Descente D999 Le Tayrac Les Dourbias Seingleys A75 Cuns D993 Ambouls D999 Nant Saint-Jean du Bruel D999 47 Les Liquisses Nant Saint-Jean du Bruel LaLa BastideBastide- Lapanouse Lapanouse LaLa Cavalerie D999 PradinesPradines Ferme du D999 dede Cernon Cernon Frayssinet Le Cernon La Combe Le Vigan VALLÉE DU CERNON CAUSSE Source du Durzon Roquefort Sainte-EulalieSainte-Eulalie de Cernon de CernonDU LARZAC L’ Hospitalet du Larzac L’Hospitalet du Larzac Alzon Tournemire Sauclières Saint-Affrique Le Rouquet Comberedonde D23 D77 La Blaquèrerie Le Viala Pic de Cougouille D7 D992 Le Viala du 48 Campestre duPas Pas-de-Jaux de Jaux Caussenuéjouls Le Domaine Légende Le Figayrol Cazejourdes et Luc Cirque de de Gaillac A75 Siège de la Communauté de Saint-JeanSaint-Jean d’Alcas d’Alcas St-Paul des Fonts Saint-Paul des-Fonts communes Larzac et Vallées D93 Saint-Paul des Fonts Prévinquières La Salvetat Office de Tourisme Larzac et Vallées D65 Services communautaires D93 LaLa Couvertoirade Couvertoirade