Strahlenschutzforschung

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

SFB 1074 Renewal Application PI Profiles 2016-2020

General Information Name: Prof. Dr. med. Klaus-Michael Debatin Date of Birth: 06.12.1952 Gender: Male Address: Department of Pediatrics and Adolescent Medicine, Ulm University, Eythstrasse 24, 89075 Ulm/Germany Phone: +49 731 500 57001 E-Mail: [email protected] Current Positions: Chairman, Department of Pediatrics, Ulm University Medical Director, University Children’s Hospital Ulm Deputy Coordinating Investigator, Collaborative Research Center (SFB) 1074 “Experimental models and clinical translation in leukemia” Academic Education 1971 - 1978 Medical School, Universities of Ulm, Freiburg and Heidelberg Academic Degrees 1997 Professor of Pediatrics, Ulm University 1990 Habilitation in Pediatrics, University of Heidelberg 1979 Doctorate degree (Dr. med.), University of Heidelberg Professional Experience 2013-2015 CEO and Medical Director, University Medical Center Ulm 2010-2013 Deputy Medical Director, University Medical Center Ulm 2010-2014 Vice President Medicine, Ulm University 2004-2010 Dean, Medical Faculty, Ulm University 2003-2005 Chairman, Science Committee of the Medical Faculty, Ulm University 2002-2004 Vice Dean, Medical Faculty, Ulm University 1995-2002 Head, Division of Molecular Oncology, German Cancer Research Center 1997 Visiting Professor, St. Jude Children’s Research Hospital, Memphis Since 1997 Chairman, Department of Pediatrics, Ulm University Physician-in-chief of the University Children’s Hospital Ulm 1994-1997 Head, Hematology/Oncology Section, University Children's Hospital, Heidelberg 1990-1994 -

Chemotherapy for Breast Cancer

INFORMATION AND ADVICE Austria CHEMOTHERAPY Brustkrebs Deutschland e. V. Österreichische Krebshilfe-Gesellschaft [Breast Cancer Germany, registered association] [Austrian Cancer Aid Association] FOR BREAST CANCER – Lise-Meitner-Str. 7 Tuchlauben 19 HOW DO I DEAL 85662 Hohenbrunn (district of Munich) AT-1010 Vienna Tel.: +49 (0) 89 / 41 61 98 00 Tel.: +43 (0) 1 / 796 64 50 WITH SIDE EFFECTS? Fax: +49 (0) 89 / 41 61 98 01 Fax: +43 (0) 1 / 796 64 50-9 Free hotline: 0800 0 117 112 www.krebshilfe.net E-Mail: [email protected] DE-HAL-18-00041 (V2.0): 12/2020; HAL0129B www.brustkrebsdeutschland.de Switzerland Deutsche Krebsgesellschaft e. V. [German Cancer Association, registered association] Krebsliga Schweiz Kuno-Fischer-Str. 8 [Cancer League Switzerland] 14057 Berlin Effingerstrasse 40 Tel: + 49 (0) 30 322932-90 CH-3001 Bern Fax: + 49 (0) 30 3229329-22 Tel.: +41 (0) 31 389 91 00 www.krebsgesellschaft.de Fax: +41 (0) 31 389 91 60 [email protected] Krebsinformationsdienst Deutsches Krebsforschungszentrum Cancer telephone and helpline [Cancer Information Service Free hotline: +41 (0) 800 11 88 11 German Cancer Research Centre] E-mail: [email protected] Im Neuenheimer Feld 280 Forum: www.krebsforum.ch 69120 Heidelberg Free hotline: +49 (0) 800 / 420 30 40 www.krebsinformationsdienst.de Stiftung Deutsche Krebshilfe-Infonetz Krebs [German Cancer Aid Foundation-Cancer Information Network] Buschstr. 32 53113 Bonn Tel.: +49 (0) 800 / 80 70 88 77 (free of charge) Mon. to Fri. 8.00 – 17.00 www.infonetz-krebs.de Distribution in Germany: Distribution in Austria: Distribution in Switzerland: Englisch Eisai GmbH Eisai GesmbH, Saturn Tower Eisai Pharma AG Edmund-Rumpler-Straße 3 Leonard-Bernstein-Straße 10 Leutschenbachstrasse 95 60549 Frankfurt am Main A-1220 Vienna CH-8050 Zurich [email protected] [email protected] Tel.: +41 (0) 44 / 306 12 12 INTRODUCTION HELP WITH SELF-HELP Palliative chemotherapy: Therapy with cytostatics aimed at prolonging survival time and improving quality of life. -

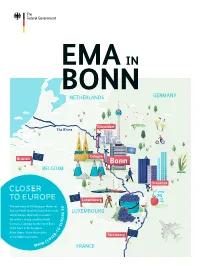

Closer to Europe — Tremendous Opportunities Close By: Germany Is Applying Interview – a Conversation with Bfarm Executive Director Prof

CLOSER TO EUROPE The new home of the European Medicines U E Agency (EMA) should be located centrally . E within Europe. Optimally accessible. P Set within a strong neigh bourhood. O R Germany is applying for the city of Bonn, U E at the heart of the European - O T Rhine Region, to be the location - R E of the EMA’s new home. S LO .C › WWW FOREWORD e — Federal Min öh iste Gr r o nn f H a e rm al e th CLOSER H TO EUROPE The German application is for a very European location: he EU 27 will encounter policy challenges Healthcare Products Regulatory Agency. The Institute Bonn. A city in the heart of Europe. Extremely close due to Brexit, in healthcare as in other ar- for Quality and Efficiency in Health Care located in T eas. A new site for the European Medicines nearby Cologne is Europe’s leading institution for ev- to Belgium, the Netherlands, France and Luxembourg. Agency (EMA) must be found. Within the idence-based drug evaluation. The Paul Ehrlich Insti- Situated within the tri-state nexus of North Rhine- EU, the organisation has become the primary centre for tute, which has 800 staff members and is located a mere drug safety – and therefore patient safety. hour and a half away from Bonn, contributes specific, Westphalia, Hesse and Rhineland-Palatinate. This is internationally acclaimed expertise on approvals and where the idea of a European Rhine Region has come to The EMA depends on close cooperation with nation- batch testing of biomedical pharmaceuticals and in re- life. -

The Prevention, Detection and Treatment of Cancer Are Preeminent Goals in Health Policy

No. 14 April 2, 2014 (Koh) 50 years of research for life without cancer "The prevention, detection and treatment of cancer are preeminent goals in health policy. The DKFZ is the flagship of cancer research in Germany. It has brought forward the development of new approaches in the prevention, diagnosis and treatment of cancer. The DKFZ is an institution that, ever since its inception, has promoted creativity and helped innovative ideas flourish. I congratulate the DKFZ with all its employees on these accomplishments." These were the opening words of the Federal Minister of Education and Research, Prof. Dr. Johanna Wanka, in her welcome address at a press conference held in Berlin on the occasion of the 50th anniversary of the German Cancer Research Center (Deutsches Krebsforschungszentrum, DKFZ). "The German Cancer Research Center (DKFZ), founded in 1964 in Heidelberg as a national research institute, has seen astonishing changes over those 50 years and has evolved into an internationally renowned center of high-end research," said Otmar Wiestler, Chairman of the Management Board and Scientific Director of DKFZ. From the very beginning, the Center, which was initially not linked to clinics, has had a double mission: to conduct research on the basic biological mechanisms of cancer and translate the results of its research into enhanced methods for the prevention, diagnosis and treatment of cancer. While the initial years were clearly focused on basic research, the DKFZ has gone on to achieve amazing accomplishments in the translation of its research findings into clinical applications. A crucial factor that has facilitated this development was the foundation of the National Center for Tumor Diseases (NCT) Heidelberg in collaboration with Heidelberg University Hospitals and German Cancer Aid (Deutsche Krebshilfe). -

Final Program and Book of Abstracts

JOINT MEETING OF THE AUSTRIAN AND GERMAN PHARMACEUTICAL SOCIETIES September 20 – 23, 2011 University of Innsbruck, Austria "Shaping the future – Trends and perspectives in pharmaceutical sciences" FINAL PROGRAM AND BOOK OF ABSTRACTS ORGANIZATION Presidents Prof. H. Stuppner, Innsbruck (ÖPhG) Prof. M. Schubert-Zsilavecz (DPhG) Organizing Committee Prof. G. Ecker (Austria) Prof. S. Glasl-Tazreiter (Austria) Prof. U. Griesser (Austria) Ing. E. Gstrein (Austria) S. Handke (Germany) Dr. T. Maschke (Germany) Dr. S. Schwaiger (Austria) Dr. M. Stein (Germany) Scientific Committee Prof. S. Alban (Vice President, DPhG) Prof. R. Bauer (Graz, Austria) Prof. A. Bernkop-Schnürch (Innsbruck, Austria) Prof. T. Dingermann (Frankfurt, Germany) Prof. Dr. V. Dirsch (Vienna, Austria) Prof. G. Ecker (Vice President,ÖPhG) Prof. S. Glasl-Tazreiter (General Secretary, ÖPhG) Prof. R. Gust (Innsbruck, Austria) Prof. U. Holzgrabe (Würzburg, Germany) Prof. A. Kungl (Graz, Austria) Prof. R. Lemmens-Gruber (Vienna, Austria) Prof. A. Link (General Secretary, DPhG) Prof. C. Noe (Vienna, Austria) Prof. M. Schubert-Zsilavecz (President, DPhG) Prof. N. Singewald (Innsbruck, Austria) Prof. D. Steinhilber (Frankfurt, Germany) Prof. H. Stuppner (President, ÖPhG) Prof. H. Viernstein (Vienna, Austria) Prof. O. Werz (Jena, Germany) Prof. A. Zimmer (Graz, Austria) Organizing Secretariat University of Innsbruck Institute of Pharmacy/Pharmacognosy Innrain 52c A-6020 Innsbruck Email: [email protected] Homepage: www.uibk.ac.at/news/oephg-dphg2011 CONFERENCE VENUES University -

Immunosensation the Immune Sensory System Bonn Cluster of Excellence

ImmunoSensation the immune sensory system Bonn cluster of excellence ANNUAL REPORT 2013 G Ap(3’-5’)G Gp(2’-5’)A A cGAMP DNA cGAS pppGp(2'-5')A GTP ATP universitätbonn ANNUAL REPORT 2013 Preface p. 8 OVERVIEW Overview: Science and Structure p. 12 Scientific Reports – Research Highlights DNA Sensing and Oxidative Damage p. 16 Local Immune Regulation in Tissues p. 24 Sterile Inflammation in the Nervous System and Metabolism p. 36 Immune Sensing and Responses in Tumor Biology p. 50 Feature Article: Immunity and Aerospace Medicine p. 56 Interviews p. 60 Dean of the Medical Faculty: Prof. Max Baur, MD p. 61 Speaker: Prof. Gunther Hartmann, MD p. 64 Vice-Speaker: Prof. Waldemar Kolanus, PhD p. 66 Postdoc: Katharina Hochheiser, PhD p. 68 PhD Student: Larisa Labzin p. 72 Head of the Flow Cytometry Core Facility: Dr. Elmar Endl p. 76 Cluster Coordination Reports p. 80 Family Support & Gender Equality p. 81 Young Investigator Support p. 86 Public Relations p. 90 Events p. 92 First Retreat of the ImmunoSensation Cluster in St. Goar p. 93 Cluster Seminars p. 95 ImmunoSensation visits ELSC/Israel p. 98 Cluster Science Day p. 102 Prizewinners of the Cluster Science Day p. 104 List of Publications p. 110 Seminars & Meetings p. 124 Prizes & Distinctions p. 128 List of Cluster Members p. 132 Biosketches p. 140 Impressions Retreat St. Goar p. 168 Organigram – Structure of the Cluster p. 170 Participating Institutions p. 172 Cluster Coordination Office (CCO) p. 174 Imprint p. 176 Preface Preface We can now look back on the first year just at the edge of a profound conceptual of funding of our Cluster of Excellence advance arising from new interactions ImmunoSensation by the German within the Cluster, such as the one Research Foundation, DFG. -

Cancer Conference Programme and Abstracts

TH MILDRED SCHEEL CANCER CONFERENCE PROGRAMME AND ABSTRACTS Bonn, Germany Maritim Hotel Bonn Kurt-Georg-Kiesinger-Allee 1 May 15 – 16, 2019 Organising Committee: Prof. Petra Boukamp Prof. Martin Eilers Prof. Simone Fulda Prof. Florian Greten Prof. Nadia Harbeck Prof. Bernhard Lüscher Prof. Christoph Plass Prof. Roland Schmid Prof. Evelin Schröck Programme – 9TH MILDRED SCHEEL CANCER CONFERENCE 1 PROGRAMME Wednesday, May 15 09:00 a.m. Opening Remarks / Welcome Fritz Pleitgen, President German Cancer Aid Rainer Engers, German Cancer Society Simone Fulda, Organising Committee 09:15 a.m. Keynote Lecture – René Bernards – A one two punch model for cancer therapy Session 1 DNA Repair – Chair: Evelin Schröck / Martin Eilers 10:15 a.m. Thierry Frébourg – Inherited cancers due to DNA repair defects: the paradigm of Li-Fraumeni syndrome 10:45 a.m. Abstract Talk Manasi Ratnaparkhe – Defective DNA damage repair leads to frequent catastrophic genomic events in murine and human tumors 11:00 a.m. Coffee Break 11:00 a.m. Flash Talks I 11:20 a.m. Poster Session (Part I) Stiftung Deutsche Krebshilfe Buschstraße 32 12:30 p.m. Matthias Dobbelstein – Cancer vulnerabilities and the 53113 Bonn p53-Mdm2 system Telefon: 02 28 / 7 29 90-0 Telefax: 02 28 / 7 29 90-11 01:00 p.m. Jiri Bartek – Stress-support pathways as cancer vulnerabilities: Mechanisms and opportunities for therapeutic intervention e-mail: [email protected] website: www.krebshilfe.de 01:30 p.m. Lunch Break & ’Meet the Expert‘* 03:00 p.m. Chris Lord – Synthetic lethality in cancer; challenges and opportunities 03:30 p.m. Karlene Cimprich – The causes and consequences of replication stress 2 Programme – 9TH MILDRED SCHEEL CANCER CONFERENCE Programme – 9TH MILDRED SCHEEL CANCER CONFERENCE 3 04:00 p.m. -

University of Würzburg Medical Faculty Research Report 2008

University of Würzburg University of Würzburg Universitätsklinikum Würzburg Medical Faculty Medical Faculty Josef-Schneider-Str. 2 · 97080 Würzburg 2008 Report – Research University of Würzburg Medical Faculty http://www.uni-wuerzburg.de/ueber/fakultaeten/ Research Report 2008 medizin/startseite/ University of Würzburg Medical Faculty Research Report 2008 Content 1 General Part 1.1 Preface 1.2 Medical Education ...................................................................................................................................................... 6 1.3 Students’ Representatives ........................................................................................................................................... 9 1.4 The History of the Würzburg Medical Faculty ................................................................................................................ 10 2 Research Institutes 2.1 Institute of Anatomy and Cell Biology I ........................................................................................................................ 12 2.2 Institute of Anatomy and Cell Biology II ....................................................................................................................... 14 2.3 Institute of Physiology I ............................................................................................................................................ 16 2.4 Institute of Physiology II ........................................................................................................................................... -

THE HOUSING ADVENTURE Where Bremen Students Live

U BREMEN . WINTER SEMESTER 2019 updateUniversity of Bremen Magazine 02 28 / Professional Lobbyists 40 / An Ingenious System 50 / Testicular Cancer Little progression in agricultural Hans Christian Waldmann stands How research findings are turned and envionmental politics for innovation in teaching into marketable products THE HOUSING ADVENTURE Where Bremen students live higher education policy YUFE: The Creation of a European University Together for one goal: In the coming years, students, employees, and the management of the University of Bremen, together with seven partners, will establish one of the first European universities The YUFE network – Young Universities for the Future of Europe – incorporates the eight universities Maastricht, Antwerp, Carlos III Madrid, Eastern Finland, Essex, Roma Tor Vergara, Cyprus and Bremen. “It’s great to help shape this process,” says Kimberly David also on a managerial level. Additionally, there will be a enthusiastically. The prospective teacher worked on the student parliament with three students from each partner application for the European project as a student assistant in university. the International Office of the University of Bremen. When the decision was made in Brussels in summer 2019, she was Strong Regional Connections very happy with the outcome, as were numerous others. The YUFE network will receive EU funding of five million euros Kimberly David has personally benefitted immensely for three years. The application was also amongst those with from this partnership. “You learn a great deal about how the best score: 97 of the 100 points. A total of more than 50 universities work.” The international atmosphere at the networks applied and 17 will now receive funding. -

Ethics in Science and Good Scientific Practice

Ethics in Science and Good Scientific Practice Hans-Joachim Pflüger, Freie Universität Berlin, Institut für Biologie, Neurobiologie, [email protected] Ulm, 15 January 2019 Ethics in Science and Good Scientific Practice: topics covered 1 Why Ethics and Good Scientific Practice? 2 Is it a Problem? * Fraud * Retracted publications * Most affected journals and countries * Affected research fields 3 Good Scientific Practice * Examples of misconduct 4 Publishing: Predatory Journals 1 Georg W. Kreutzberg, a former MPI director, wrote in his article: The Rules of Good Science, EMBO reports, vol. 5, 330-332, 2004: “We scientists think that we enjoy the highest degree of freedom in our work. Many societies have also accepted the notion that research is done best when unhindered, and have included in their constitutions the freedom of science as a basic human right. Science and scientists have been entrusted to set up their own rules, based on trust, respect and the welfare of society. The general public shares this idealistic view of how research is done and does little to interfere with its freedom and its self-imposed rules“. In 2018/19 it has to be added, that this view, and science in general, is challenged by recent political developments (populist parties and politicians, increasing divisions in societies) and fundamentalists of all religions. 1 Ethics in Science: 3 key sentences The essence of science is that a scientist at the best of his knowledge carries out experiments by means of currently available techniques which yield results, facts, that can be tested and repeated and under the same experimental conditions must have the same outcome. -

1 Postdoc Researcher / Physician Scientist (F/M/D)

As a modern maximum-care hospital with a capacity of approximately 1.540 beds, the University Hospital of Cologne is dedicated to the practice of innovative academic medical excellence. At the Faculty of Medicine 1.800 scientists are engaged in research, ranging from basic sciences to clinical application, as well as teaching and health care. Together with the University Hospital Cologne the faculty maintains 58 clinics, research institutes and centres. 3.400 students study in this dynamic and innovative environment. The Faculty of Medicine and the University Hospital Cologne are embedded in the scientifically highly active Rhine region. They have strong contacts to and alliances with the surrounding universities and non- university research institutions guaranteeing scientific excellence in research and teaching. The Mildred Scheel School of Oncology (MSSO) Aachen-Bonn-Cologne-Düsseldorf is seeking applications for 1 Postdoc Researcher / Physician Scientist (f/m/d) (clinician or medical scientists in the fields of cancer genomics, computational biology, tumor immunology and structure-based drug design) full-time, to be employed under a limited-time contract of 2,5 years with the opportunity to gain a Dr. nat. med. Starting date is within 6 months of acceptance. The MSSO Cologne-Bonn is a program of excellence together within the cancer centre CIO (Centrum für Integrierte Onkologie) for the promotion of young researchers in translational oncology and funded by the German Cancer Aid (Deutsche Krebshilfe).The schools dual training strategy aims to promote a new generation of translational cancer researchers and offers physicians and life science postgraduates an excellent opportunity to further their academic career in the field of translational oncology. -

No. 62 December 5, 2014 (Koh) a Second Chance for Children With

No. 62 December 5, 2014 (Koh) A second chance for children with cancer Today most cases of childhood cancer can be cured. However, in about 20 percent of cases children suffer a recurrence of the cancer following therapy and they ultimately succumb to the disease. With a new project called INFORM*, scientists from the German Cancer Research Center (DKFZ) and the German Consortium for Translational Cancer Research (DKTK) aim to provide these children with a second avenue toward cures. The work is based on an analysis of the tumor's complete genetic information at the time of relapse. The data allows researchers to discover factors that promote tumor growth and investigate whether novel, targeted drugs can help cure the individual child’s disease. The goal is to identify genomic alterations in all cases of recurrent cancer in children across Germany and search for drugs that precisely target the tumor of each affected child. German Cancer Aid (Deutsche Krebshilfe) and the German Childhood Cancer Foundation (Deutsche Kinderkrebsstiftung) will now provide about €1.1 million to fund a two-year feasibility study. The most urgent problem in pediatric oncology today is the recurrence of cancer in the wake of intensive radiotherapy and chemotherapy. “In Germany, about 500 children are affected by a recurrence of cancer each year,” says Prof. Otmar Wiestler, Chairman of the Management Board and Scientific Director of the DKFZ. “When cancer recurs, usually all effective treatment options have already been exhausted, and the drugs that were initially effective often fail. Therefore we are urgently searching for new treatment options for these children.” An analysis of a tumor's complete genetic information at the time of relapse allows today’s scientists to identify factors that promote tumor growth in each individual case.