Le Risque De Rupture De Barrage

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Cartes Piézométriques Des Calcaires Du

Cartes piézométriques des calcaires du Jurassique supérieur et moyen du Nivernais nord et de la Puisaye- Forterre, masses d’eau souterraine HG217 et GG061, en hautes-eaux et basses-eaux 2015 (départements de l’Yonne et de la Nièvre) Rapport final BRGM/RP-65778-FR Avril 2016 Cartes piézométriques des calcaires du Jurassique supérieur et moyen du Nivernais nord et de la Puisaye- Forterre, masses d’eau souterraine HG217 et GG061, en hautes-eaux et basses-eaux 2015 (départements de l’Yonne et de la Nièvre) Rapport final BRGM/RP-65778-FR Avril 2016 Étude réalisée dans le cadre de l’opération de Service public du BRGM AP15BOU099 C. Doney - G. Duyck Avec la collaboration de B. Bourgine - R. Assumel - P-A. Daubigney - A. Guisado – E. Lucas – D. Pellecuère – M. Protin Vérificateur : Approbateur : Nom : B. MOUGIN Nom : F. PINARD Fonction : Responsable scientifique de programme Fonction Date : 20/05/2016 Date : Signature : Signature : Le système de management de la qualité et de l’environnement est certifié par AFNOR selon les normes ISO 9001 et ISO 14001. Mots-clés : Carte piézométrique – Calcaire – Jurassique moyen - Jurassique supérieur – Aquifère – Aquiclude – Sens d’écoulement – Crête piézométrique - Karst - Yonne - Nièvres - Puisaye-Forterre – Auxerre – Courson-les-Carrières En bibliographie, ce rapport sera cité de la façon suivante : Doney C. – Duyck G., avec la collaboration de B. Bourgine R. Assumel - P-A. Daubigney - A. Guisado – E. Lucas – D. Pellecuère – M. Protin (2016) – Cartes piézométriques des calcaires du Jurassique supérieur et moyen du Nivernais nord et de la Puisaye-Forterre, masses d’eau souterraine HG217 et GG061, en hautes-eaux et basses-eaux 2015 (départements de l’Yonne et de la Nièvre). -

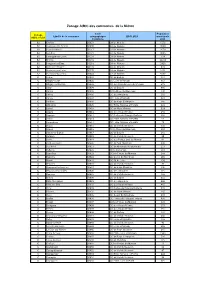

Zonage A/B/C Des Communes De La Nièvre

Zonage A/B/C des communes de la Nièvre Code Population Zonage Libellé de la commune géographique EPCI 2014 municipale A/B/C révisé Commune 2011 B2 Challuy 58051 CA de Nevers 1570 B2 Coulanges-lès-Nevers 58088 CA de Nevers 3590 B2 Fourchambault 58117 CA de Nevers 4678 B2 Garchizy 58121 CA de Nevers 3836 B2 Germigny-sur-Loire 58124 CA de Nevers 734 B2 Nevers 58194 CA de Nevers 36210 B2 Pougues-les-Eaux 58214 CA de Nevers 2429 B2 Saincaize-Meauce 58225 CA de Nevers 425 B2 Sermoise-sur-Loire 58278 CA de Nevers 1611 B2 Varennes-Vauzelles 58303 CA de Nevers 9567 C Achun 58001 CC du Bazois 141 C Alligny-Cosne 58002 CC Loire et Nohain 857 C Alligny-en-Morvan 58003 CC des Grands Lacs du Morvan 672 C Alluy 58004 CC du Bazois 408 C Amazy 58005 CC la Fleur du Nivernais 238 C Anlezy 58006 CC des Amognes 282 C Annay 58007 CC Loire et Nohain 324 C Anthien 58008 CC du Pays Corbigeois 169 C Arbourse 58009 CC Entre Nièvres et Forêts 122 C Arleuf 58010 CC du Haut Morvan 824 C Armes 58011 CC des Vaux d'Yonne 296 C Arquian 58012 CC Portes de Puisaye Forterre 600 C Arthel 58013 CC Entre Nièvres et Forêts 97 C Arzembouy 58014 CC Entre Nièvres et Forêts 73 C Asnan 58015 CC du Val du Beuvron 128 C Asnois 58016 CC la Fleur du Nivernais 157 C Aunay-en-Bazois 58017 CC du Bazois 261 C Authiou 58018 CC du Val du Beuvron 38 C Avrée 58019 CC des Portes Sud du Morvan 94 C Avril-sur-Loire 58020 CC du Sud Nivernais 235 C Azy-le-Vif 58021 CC du Nivernais Bourbonnais 224 C Balleray 58022 CC le Bon Pays 204 C Bazoches 58023 CC les Portes du Morvan 166 C Bazolles 58024 CC -

Liste Des 121Sites Mobiles En Bourgogne-Franche-Comté

ASSURER UNE COUVERTURE MOBILE DE QUALITÉ DANS LES ZONES NON OU MAL COUVERTES EN BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ 121 SITES MOBILES ont déjà été identifiés depuis juillet 2018 par les acteurs locaux PAGE SUIVANTE POUR DÉCOUVRIR LA LISTE DES COMMUNES DESTINÉES À ÊTRE AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTES PAR LES 121 SITES MOBILES COMMUNES DESTINÉES À ETRE AU MOINS PARTIELLEMENT COUVERTES PAR LES 121 SITES MOBILES BOURGOGNE-FRANCHE-COMTÉ DÉPARTEMENT DE LA CÔTE-d’OR VILLAINES-EN-DUESMOIS PASQUES • VAL SUZON SAINT-VICTOR-SUR-OUCHE • GISSEY-SUR-OUCHE • LA BUSSIERE-SUR-OUCHE • AGEY • VOLNAY • MONTHELIE • MELOISEY • MAVILLY-MANDELOT • VIEVY • VIL- LERS-PATRAS • POTHIERES DÉPARTEMENT DU DOUBS ABBENANS • ARC-SOUS-MONTENOT • BOURNOIS • ÉCHEVANNES • FLAGEY • FONTAINE-LÈS-CLERVAL • FROIDEVAUX • GENEY • GUYANS-VENNES • LE MÉ- MONT • LES TERRES-DE-CHAUX • MONTÉCHEROUX • RANG • RECULFOZ • ROSU- REUX • SAINT-JULIEN-LÈS-MONTBÉLIARD • SOULCE-CERNAY • SOURANS • VAU- CLUSE • MALPAS PONTARLIER • MONTLEBON • MAISONS-DU-BOIS-LIEVREMONT • VILLERS-LE- LAC • HAUTERIVE-LA-FRESSE • LES GRAS • GRAND’COMBE-CHATELEU • LES AL- LIES • VILLERS-SAINT-MARTIN • MONTIVERNAGE • CUSANCE • CROSEY-LE-PETIT • FONTAIN • BEURE • BELLEFONTAINE • CHAUX-NEUVE • CHAPELLE-DES-BOIS • MYON MALANS DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAÔNE BETONCOURT-SAINT-PANCRAS • LA PISSEURE • PASSAVANT-LA-ROCHÈRE • SAINT-BRESSON BUCEY LES GY LA PROISELIERE-ET-LANGLE • MELISEY • LA LANTERNE-ET-LES-ARMONTS • LES FESSEY • ECROMAGNY • AMAGE DÉPARTEMENT DU JURA CLUCY • ECLANS-NENON • VULVOZ • L’ÉTOILE BEAUFORT • MONTAGNA LE RECONDUIT -

Liste Complete Commune -3 Onglets- 5 Octobre

ZONES FCO - NIEVRE -5 octobre 2015 - 312 communes CODE N° INSEE COMMUNE DEPARTEMENT DEPARTEMENT ZONE 58001 ACHUN 58 NIEVRE Périmètre interdit 58002 ALLIGNY-COSNE 58 NIEVRE Zone de protection 58003 ALLIGNY-EN-MORVAN 58 NIEVRE Zone de protection 58004 ALLUY 58 NIEVRE Zone de protection 58005 AMAZY 58 NIEVRE Périmètre interdit 58006 ANLEZY 58 NIEVRE Zone de protection 58007 ANNAY 58 NIEVRE Zone de protection 58008 ANTHIEN 58 NIEVRE Périmètre interdit 58009 ARBOURSE 58 NIEVRE Zone de protection 58010 ARLEUF 58 NIEVRE Zone de protection 58011 ARMES 58 NIEVRE Périmètre interdit 58012 ARQUIAN 58 NIEVRE Zone de protection 58013 ARTHEL 58 NIEVRE Périmètre interdit 58014 ARZEMBOUY 58 NIEVRE Zone de protection 58015 ASNAN 58 NIEVRE Périmètre interdit 58016 ASNOIS 58 NIEVRE Périmètre interdit 58017 AUNAY-EN-BAZOIS 58 NIEVRE Périmètre interdit 58018 AUTHIOU 58 NIEVRE Périmètre interdit 58019 AVREE 58 NIEVRE Zone de protection 58020 AVRIL-SUR-LOIRE 58 NIEVRE Périmètre interdit 58021 AZY-LE-VIF 58 NIEVRE Périmètre interdit 58022 BALLERAY 58 NIEVRE Périmètre interdit 58023 BAZOCHES 58 NIEVRE Périmètre interdit 58024 BAZOLLES 58 NIEVRE Périmètre interdit 58025 BEARD 58 NIEVRE Périmètre interdit 58026 BEAULIEU 58 NIEVRE Périmètre interdit 58027 BEAUMONT-LA-FERRIERE 58 NIEVRE Zone de protection 58028 BEAUMONT-SARDOLLES 58 NIEVRE Périmètre interdit 58029 BEUVRON 58 NIEVRE Périmètre interdit 58030 BICHES 58 NIEVRE Zone de protection 58031 BILLY-CHEVANNES 58 NIEVRE Zone de protection 58032 BILLY-SUR-OISY 58 NIEVRE Zone de protection 58033 BITRY 58 NIEVRE Zone -

Les Communes De La Nievre Et Leurs Perimetres De Rattachement En 2021

LES COMMUNES DE LA NIEVRE ET LEURS PERIMETRES DE RATTACHEMENT EN 2021 COMMUNE COMMUNE BASSIN DE VIE AIRE D’ATTRACTION D’UNE VILLE CANTON ETABLISSEMENT PUBLIC DE COOPERATION POLE D’EQUILIBRE PERIMETRE DU SITUEE SUR LE (au sens de l’INSEE) INTERCOMMUNALE TERRITORIAL ET SCOT DU PERMETRE DU (au sens de l’INSEE) A FISCALITE PROPRE RURAL (PAYS) GRAND PARC NATUREL NEVERS REGIONAL DU (O/N) MORVAN ACHUN CORBIGNY CHATEAU-CHINON BAZOIS LOIRE MORVAN NIVERNAIS MORVAN NON NON HORS ATTRACTION DES VILLES VAL DE LOIRE ALLIGNY-COSNE COSNE-COURS-SUR-LOIRE COSNE-COURS-SUR-LOIRE COSNE-COURS-SUR-LOIRE COEUR DE LOIRE NON NON NIVERNAIS ALLIGNY-EN- MORVAN SAULIEU HORS ATTRACTION DES VILLES CHATEAU-CHINON MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS NIVERNAIS MORVAN NON OUI ALLUY MOULINS-ENGILBERT HORS ATTRACTION DES VILLES CHATEAU-CHINON BAZOIS LOIRE MORVAN NIVERNAIS MORVAN NON NON AMAZY CLAMECY CLAMECY CLAMECY TANNAY BRINON CORBIGNY NIVERNAIS MORVAN NON NON ANLEZY DECIZE NEVERS GUERIGNY AMOGNES-CŒUR DU NIVERNAIS NIVERNAIS MORVAN OUI NON VAL DE LOIRE ANNAY COSNE-COURS-SUR-LOIRE COSNE-COURS-SUR-LOIRE POUILLY-SUR-LOIRE COEUR DE LOIRE NON NON NIVERNAIS ANTHIEN CORBIGNY HORS ATTRACTION DES VILLES CORBIGNY TANNAY BRINON CORBIGNY NIVERNAIS MORVAN NON NON VAL DE LOIRE ARBOURSE PREMERY HORS ATTRACTION DES VILLES LA CHARITE-SUR-LOIRE LES BERTRANGES OUI NON NIVERNAIS ARLEUF CHATEAU-CHINON-VILLE HORS ATTRACTION DES VILLES CHATEAU-CHINON MORVAN SOMMETS ET GRANDS LACS NIVERNAIS MORVAN NON OUI ARMES CLAMECY CLAMECY CLAMECY HAUT NIVERNAIS- VAL D’YONNE NIVERNAIS MORVAN NON NON ARQUIAN COSNE-COURS-SUR-LOIRE -

Corvol D'embernard

www.terres-et-seigneurs-en-donziais.fr - révision 1 - 27 jan 2019 terres et seigneurs en donziais Tympan de Donzy-le-Pré – Sceau de Mahaut de Courtenay ______________ Châtellenie de montenoison (hors donziais) ______________ corvol d’embernard Colombier (ferme de l’ancien château de Corvol) Corvol-d’Embernard, village situé entre Varzy, Champlemy et Brinon, traversé par un cours d’eau : le Corvol, est un fief ancien. A-t-il donné son nom à la famille de Courvol, où lui a-t-elle donné, étant originaire de Corvol-l’Orgueilleux , comme certains l’avancent ? Son église est dédiée à saint Gengoult et tout semble indiquer que cette paroisse fondée au 9ème siècle s’est formée sous les auspices d’un certain Dom Bernard. Ainsi au 14ème siècle, elle est mentionnée sous le nom de Corvolum Domipni Bernardi. Qui était-il ? Quoiqu’il en soit, l’histoire de Corvol d’Embernard est liée à celle de la Maison de Courvol, qui porte : « De gueule à la croix ancrée d’or couronnée en chef de deux étoiles d’argent ». Le fief paraît être sorti assez tôt de cette famille, dans des circonstances qui restent obscures : des Courvol font hommage au XIIIème siècle, mais dès la fin du XIVème, d’autres familles se succèdent à Corvol. A la différence de Corvol l’Orgueilleux, ce fief n’était pas en Donziais : il relevait de Montenoison, comme les hommages recensés par l’Inventaire des Titres de Nevers le confirment. Mais il en est très proche géographiquement et il a appartenu aux sires de La Rivière, d’où l’intérêt de l’étudier. -

Commune EPCI Date Déploiement Prév. ACHUN CC Bazois Loire

Commune EPCI Date déploiement prév. ACHUN CC Bazois Loire Morvan S1 2022 ALLIGNY-COSNE CC Cœur de Loire S2 2022 ALLIGNY-EN-MORVAN CC Morvan, Sommets et Grands Lacs S1 2022 ALLUY CC Bazois Loire Morvan S2 2021 AMAZY CC Tannay-Brinon-Corbigny T4 2020 ANLEZY CC Amognes-Cœur du Nivernais S1 2022 ANNAY CC Cœur de Loire S2 2022 ANTHIEN CC Tannay-Brinon-Corbigny S2 2021 ARBOURSE CC Les Bertranges S1 2022 ARLEUF CC Morvan, Sommets et Grands Lacs S2 2021 ARMES CC Haut Nivernais - Val d'Yonne S1 2022 ARQUIAN CC Puisaye Forterre S2 2022 ARTHEL CC Les Bertranges S1 2021 ARZEMBOUY CC Les Bertranges S1 2021 ASNAN CC Tannay-Brinon-Corbigny S2 2021 ASNOIS CC Tannay-Brinon-Corbigny T4 2020 AUNAY-EN-BAZOIS CC Bazois Loire Morvan S1 2022 AUTHIOU CC Tannay-Brinon-Corbigny S2 2021 AVREE CC Bazois Loire Morvan S1 2022 AVRIL-SUR-LOIRE CC Sud Nivernais S1 2022 AZY-LE-VIF CC Nivernais-Bourbonnais S1 2021 BAZOCHES CC Morvan, Sommets et Grands Lacs S1 2022 BAZOLLES CC Amognes-Cœur du Nivernais S2 2021 BEARD CC Sud Nivernais T4 2020 BEAULIEU CC Tannay-Brinon-Corbigny S1 2021 BEAUMONT-LA-FERRIERE CC Les Bertranges S1 2021 BEAUMONT-SARDOLLES CC Amognes-Cœur du Nivernais S2 2021 BEUVRON CC Tannay-Brinon-Corbigny S2 2021 BICHES CC Bazois Loire Morvan S1 2022 BILLY-CHEVANNES CC Amognes-Cœur du Nivernais S1 2022 BILLY-SUR-OISY CC Haut Nivernais - Val d'Yonne S2 2021 BITRY CC Puisaye Forterre S2 2022 BLISMES CC Morvan, Sommets et Grands Lacs S2 2021 BONA CC Amognes-Cœur du Nivernais S1 2022 BOUHY CC Puisaye Forterre S2 2022 BRASSY CC Morvan, Sommets et Grands Lacs S2 2021 -

PDC RAISON SOCIALE / NOM PRENOM BRACELET Numéro

PDC RAISON SOCIALE / NOM PRENOM BRACELET Numéro DATE SEXE AGE POIDS PLEIN COMMUNE 01.01.002 STE DE CHASSE LA FUTAIE SAI 31711 03/11/2019 Femelle Adulte 75 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.003 GUEMIN JOEL SAI 31725 15/09/2019 Mâle Adulte 139 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.003 GUEMIN JOEL SAI 31726 03/11/2019 Mâle Adulte 82 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.003 GUEMIN JOEL SAI 31729 03/11/2019 Mâle Adulte 76 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.003 GUEMIN JOEL SAI 31730 03/11/2019 Femelle Adulte 72 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.006 AMICALE DES CHASSEURS 4 HAMEAUX CHI 96 03/11/2019 Femelle Adulte 22 SAINT AMAND EN PUISAYE 01.01.008 ASSO LA CHARTONNERIE SAI 31745 09/10/2019 Mâle Adulte 110 ARQUIAN 01.01.010 STE DE CHASSE D'ARQUIAN CHI 138 01/11/2019 Femelle Adulte 20 ARQUIAN 01.01.010 STE DE CHASSE D'ARQUIAN CHI 139 03/11/2019 Mâle Adulte 23 ARQUIAN 01.01.010 STE DE CHASSE D'ARQUIAN SAI 31750 29/09/2019 Mâle Adulte 55 ARQUIAN 01.01.010 STE DE CHASSE D'ARQUIAN SAI 31751 27/10/2019 Femelle Adulte 56 ARQUIAN 01.01.010 STE DE CHASSE D'ARQUIAN SAI 31754 01/11/2019 Femelle Adulte 56 ARQUIAN 01.01.012 BOITTIN ERIC SAI 37474 13/10/2019 Femelle Jeune 36 ANNAY 01.01.012 BOITTIN ERIC SAI 37475 13/10/2019 Mâle Adulte 59 ANNAY 01.01.013 STE DE CHASSE DE FOUILLOIS CHI 198 28/09/2019 Femelle Adulte 24 NEUVY SUR LOIRE 01.01.013 STE DE CHASSE DE FOUILLOIS CHI 200 02/11/2019 Mâle Adulte 18 NEUVY SUR LOIRE 01.01.013 STE DE CHASSE DE FOUILLOIS CHI 205 19/10/2019 Femelle Adulte 23 NEUVY SUR LOIRE 01.01.013 STE DE CHASSE DE FOUILLOIS SAI 31765 19/10/2019 Mâle Jeune 43 NEUVY SUR LOIRE -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 58 NIEVRE INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 58 - NIEVRE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 58-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 58-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 58-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 58-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, -

MORVAN (Lot 6)

REALISATION DE DIAGNOSTICS PARTENARIAUX TERRITORIAUX FLASH « EMPLOIS COMPETENCES » BASSIN DU MORVAN (lot 6) EMPLOI TERRITOIRES ORGANISATIONS Diagnostic www.terredavance.com | Paris • Lyon • Toulouse | 06 85 11 26 29 [email protected] www.katalyse.com | Lyon • Nantes • Paris • Strasbourg| 06 88 70 68 37 [email protected] RAPPEL DU PÉRIMÈTRE D’INTERVENTION LISTE DES COMMUNES EN ANNEXE Périmètre du bassin d’emploi : CC Amognes Cœur du Nivernais CC Bazois Loire Morvan CC Morvan Sommets et Grands Lacs CC Tannay-Brinon-Corbigny Diagnostic Flash Emploi – Compétences – Bassin de Morvan PAGE 2 INDICATEURS CLES : BASSIN DE MORVAN / REGION 21 837 ACTIFS / 1,7 % DES ACTIFS DE LA RÉGION NOMBRE D’HEURES D’ACTIVITÉ TAUX DE CHOMAGE 3 834 SALARIES / 0,6 % DES PARTIELLE AUTORISÉES 2EME TRIMESTRE 2020 SALARIÉS DE LA RÉGION 1ER AU 3E TRIMESTRE 2020 SECTORISATION DE L’EMPLOI 6,0 % / 6,4% SALARIE (2019) 2 122 / 569 081 dont 74,4% au premier trimestre NOMBRE DE DEMANDEURS PART DES SALARIÉS D’EMPLOI (ABC) CONCERNÉS PAR L’ACTIVITÉ SEPTEMBRE 2020 PARTIELLE 1ER AU 3E TRIMESTRE 2020 3 434 / 1,5 % DU CHÔMAGE 691 ETABLISSEMENTS / 1,0 % DES RÉGIONAL ÉTABLISSEMENTS DE LA RÉGION 37,3% /87,7% SECTORISATION DU TISSU ECONOMIQUE (2019) NB D’INDEMNISATIONS/NB DE EVOLUTION DEMANDE DEMANDES D’AUTORISATION D’EMPLOI (ABC) 2020, DÉPARTEMENT FÉVRIER/SEPTEMBRE 2020 91,8% des étbs/ 91,9% 104 (VA) / + 16 410 des heures/ 24,4% 27% 3,1 % / + 7,9 % Diagnostic Flash Emploi – Compétences – Bassin de Morvan PAGE 3 FORCES/FAIBLESSES/RISQUES/OPPORTUNITES SUR LE BASSIN DU MORVAN -

Zone De Surveillance Nievre Annexe AM

ZONE SURVEILLANCE Zones réglementées : 193 communes en zone de surveillance ( 100 à 150 KM du foyer 03) Sérotype Type de zone CODE DEPARTEMENT DEPARTEMENT COMMUNE N°INSEE 58 NIEVRE ACHUN 58001 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ALLIGNY-COSNE 58002 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ALLIGNY-EN-MORVAN 58003 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE AMAZY 58005 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ANNAY 58007 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ANTHIEN 58008 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ARBOURSE 58009 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ARLEUF 58010 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ARMES 58011 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ARQUIAN 58012 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ARTHEL 58013 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ARZEMBOUY 58014 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ASNAN 58015 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE ASNOIS 58016 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE AUNAY-EN-BAZOIS 58017 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE AUTHIOU 58018 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BAZOCHES 58023 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BAZOLLES 58024 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BEAULIEU 58026 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BEAUMONT-LA-FERRIERE 58027 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BEUVRON 58029 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BILLY-SUR-OISY 58032 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BITRY 58033 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BLISMES 58034 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BOUHY 58036 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BRASSY 58037 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BREUGNON 58038 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BREVES 58039 8 Zone de surveillance 58 NIEVRE BRINON-SUR-BEUVRON 58041 8 Zone -

Les Cantons De La Nièvre

LOIRET Saint-Amand-en-Puisaye Neuvy-sur-Loire Saint-Amand-en-Puisaye 45 Neuvy-sur-Loire Annay Arquian Surgy Dampierre-sous-Bouhy Pousseaux Bitry La Celle-sur-Loire Saint-Vérain Bouhy Billy-sur-Oisy YONNE Les Cantons de la Nièvre Oisy Clamecy Armes Entrains-sur-Nohain Clamecy 89 Myennes Saint-Loup Trucy-l'Orgueilleux Chevroches Alligny-Cosne Dornecy (Découpage de 2015) Ciez Corvol-l'Orgueilleux Rix Brèves Cosne-sur-Loire Breugnon Cosnes-Cours-sur-Loire La Maison-Dieu Villiers-sur-Yonne Saint-Père Perroy Menestreau La Chapelle-Saint-AndréCourcelles Saint-André-en-Morvan Clamecy Asnois Couloutre Metz-le-Comte Pougny Saint-Pierre-du-Mont Ouagne Amazy Saint-Aubin-des-Chaumes Nuars Teigny Cosne-Cours-sur-Loire Donzy Villiers-le-Sec Donzy Saint-Germain-des-Bois Tannay Bazoches Menou Varzy Cuncy-lès-Varzy Vignol Saizy Saint-Martin-sur-Nohain Tannay Flez-Cuzy Marigny-l'Église Beuvron Saint-Didier Empury Colméry Varzy Neuffontaines Oudan Saint-Laurent-l'Abbaye Talon Lys Monceaux-le-Comte Chalaux Pouilly-sur-Loire Cessy-les-Bois Saint-Martin-du-Puy Parigny-la-Rose Moissy-Moulinot Tracy-sur-Loire Suilly-la-Tour Pouques-Lormes Saint-Agnan Saint-Quentin-sur-Nohain Sainte-Colombe-des-Bois Grenois Marcy Dirol Challement Ruages Saint-Andelain Saint-Malo-en-Donziois Asnan Anthien Cantons de Nevers 1-2-3-4 Taconnay Saint-Martin-d'Heuille Corvol-d'Embernard Lormes Chevannes-Changy Chitry-les-Mines Magny-Lormes Dun-les-Places Pouilly-sur-Loire Marigny-sur-Yonne Garchizy Urzy Champlemy Brinon-sur-Beuvron Moraches Germenay Montigny-aux-Amognes Châteauneuf-Val-de-Bargis