SERGNANO (CR) Doc

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Elezioni, Comuni Al Voto Già Al Lavoro Per Le Liste

RISTORANTE Numero 1 • Febbraio 2014 Sped. abb. post. inf. 50% RISTORANTE Supplemento a Cronache Cittadine Di rettore responsabile: Mauro Giroletti Direzione e redazione: Crema - Via Bacchetta 2 Tel. 0373 200812 Crema - Via A. Fino, 1 [email protected] Crema - Via A. Fino, 1 tel. 0373 - 256891 tel. 0373 - 256891 (Palazzo Crivelli) Stampa: (Palazzo Crivelli) Sel (Società Editrice Lombarda) Cremona AMMINISTRATIVE - Urne aperte il prossimo 25 maggio Elezioni, comuni al voto All’internoIzano a pagina 4 Capannoni in zona Già al lavoro per le liste residenziale, perché? Pianengo a pagina 4 Tra Primarie e incontri si scelgono i candidati Da novembre in paese c’è SERGNANO ROMANENGO VAIANO CREMASCO anche La casa dell’acqua Partecipazione Per il futuro Elezioni, la scelta del candidato Romanengo a pagina 6 e trasparenza Evi Grimaldelli Corti e Sponchioni alle Primarie I dieci anni da sindaco in Comune sindaco di Marco Cavalli Bagnolo Cremasco a pagina 10 Gli ultimi cinque anni secondo il sindaco Aiolfi Credera-Rubbiano a pagina 12 Sicurezza, un bene Mauro Giroletti Evi Grimaldelli Marco Corti Romano Sponchioni da salvaguardare a pagina 3 a pagina 5 alle pagine 8 e 9 Capergnanica a pagina 13 BAGNOLO CREMASCO MONTODINE Dal ballo al teatro tutti Amministrative Alessandro i prossimi eventi in paese ‘Progetto Pandini Montodine a pagina 14 Bagnolo’ c’è candidato Bilancio di fine esperienza Già al lavoro primo cittadino del primo cittadino Bragonzi a pagina 10 a pagina 14 Allessandro Pandini CONTRARIO IL PD Melotta, la Provincia approva la cava nel Pianalto Non sono servite a nulla le prese di posizione di ambientali- sti, partiti e comuni, soprattutto quello di Romanengo: la Provin- cia di Cremona ha dato il via libera al nuovo piano cave che con- tiene il permesso di escavare argilla direttamente nel Pianalto di Melotta. -

INFORMAZIONI PERSONALI Nome COMANDULLI LAURA Indirizzo C

CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome COMANDULLI LAURA Indirizzo C/O PARCO REGIONALE DEL SERIO – PIAZZA ROCCA, 1 – 24058 ROMANO DI LOMBARDIA (BG) Telefono 0363901455 Fax 0363902393 E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Data di nascita e luogo 02 OTTOBRE 1969 A CREMA (CR) ESPERIENZA LAVORATIVA • Date 2002/2013 1. anno 2002: progetto preliminare/definitivo/esecutivo di un ricovero attrezzi presso il vivaio consortile sito in Località cascina Pascolo a Romano di Lombardia, all’interno del Parco regionale del Serio; 2. anno 2005/2007: progetto preliminare/definitivo/esecutivo/DL/contabilità/coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un Orto Botanico/Arboreto in Comune di Romano di Lombardia (BG) ed annesso spazio polifunzionale quale punto informazioni e nuova sede delle Guardie Ecologiche Volontarie del Parco Regionale del Serio; 3. anno 2007/2008: progetto preliminare/definitivo/esecutivo/DL/contabilità/coordinamento della sicurezza per la realizzazione di percorsi di collegamento di itinerari ciclopedonali esistenti in territorio cremonese di connessione fra la Città di Crema (CR) e l’abitato di Montodine (CR); 4. anno 2007/2008: progetto preliminare/definitivo/esecutivo/DL/contabilità/coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un Museo dell’Acqua in Comune di Casale Cremasco/Vidolasco (CR); 5. anno 2007/2008: redazione della III Variante al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco regionale del Serio, con la consulenza scientifica del Politecnico di Milano; 6. anno 2009: collaborazione alla stesura e redazione del Piano di Settore per i Beni isolati di valore storico-artistico ed ambientale, con la consulenza scientifica del Politecnico di Milano; 7. anno 2009. Collaborazione alla redazione del volume “Cascine timide e generose”, manuale di buone pratiche da applicare negli interventi sui beni isolati di valore storico, artistico ed architettonico 8. -

A.S. Maide Lotti

CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome MAIDE LOTTI Indirizzo COMUNE DI SERGNANO Telefono 0373/456616 E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Luogo e Data di nascita CREMA, 25/07/1976 SETTORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE ESPERIENZA LAVORATIVA DAL 17 MARZO 2006 AD OGGI COMUNE DI SERGNANO (CR) ASSISTENTE SOCIALE E COORDINATRICE DEL SUB AMBITO DI SERGNANO (COMUNI DI SERGNANO, CASALE CREMASCO VIDOLASCO, CAMISANO, CASTEL GABBIANO, CAPRALBA, PIERANICA, QUINTANO, CASALETTO VAPRIO, VAILATE E TRESCORE CREMASCO). ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. DAL 01 GENNAIO 2001 AL 16 MARZO 2006 COMUNI DI CAPRALBA, CAMISANO, CASTEL GABBIANO E CASALETTO VAPRIO (CR) ASSISTENTE SOCIALE ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. DAL 01 NOVEMBRE 2000 AL 31 DICEMBRE 2000 COMUNE DI CAPRALBA (CR) ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO CO.CO.CO. DAL 01 GIUGNO 2000 AL 31 DICEMBRE 2000 CASA DI RIPOSO DI SORESINA (CR) ASSISTENTE SOCIALE – SOSTITUZIONE MATERNITÀ ASSUNZIONE CON CONTRATTO CON COOP. CALICANTUS DI CREMONA. DAL 17 APRILE 2000 AL 31 DICEMBRE 2000 COMUNE DI CASIRATE D’ADDA (BG) ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO CO.CO.CO. Pagina 1 - Curriculum vitae di LOTTI MAIDE DAL 01 APRILE 2000 AL 30 OTTOBRE 2000 COMUNE DI MOSCAZZANO (CR) ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO CO.CO.CO. DAL 01 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2000 COMUNE DI CREMOSANO (CR) ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO CO.CO.CO. DAL 02 NOVEMBRE 1999 AL 31 DICEMBRE 2000 DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRIGNANO GERA D’ADDA (BG) ASSISTENTE SOCIALE COORDINATRICE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ASSUNZIONE CON CONTRATTO CON LA COOPERATIVA “SERVIRE” DI BERGAMO. ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTRUZIONE: 20 LUGLIO 2000 ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE (PUNTEGGIO: 136/150) SETTEMBRE 1996 – GIUGNO 1999 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – SEDE DI BRESCIA FACOLTÀ DI MAGISTERO – SCIENZE DELLA FORMAZIONE DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE (VOTAZIONE 63/70) SETTEMBRE 1991 – GIUGNO 1996 ISTITUTO TECNICO I.T.C.G. -

Collettamento Di Regona Inferiore, Regona Superiore, Ferie E

Codice IMPORTO QUADRO INTERVENTO COMUNI INTERESSATI Servizio Intervento ECONOMICO 2108 SEDI Cremona (adeguamento sportelli e efficientamento sede Cremona 1,3) CREMONA Servizio Idrico Integrato 1.300.000 511 Collettore fognario Sergnano-Pianengo SERGNANO fognatura 1.254.967 63 Completamento FOG civica acque nere lotto 10 stralci 1, 2, 3, 4, 5 - lotto 8 - via San fabiano CAPRALBA fognatura 800.000 Interventi sulla pubblica fognatura atti ad eliminare scarichi indepurati nel comune e collegamento Area industriale Cascinotti a Credera 1405 CREDERA RUBBIANO fognatura 921.452 (accorpa 1405,171,173) 1438 Collettamento al Serio 3 di Montodine RIPALTA GUERINA fognatura 798.300 Casalbuttano, Pescarolo, San 2081 Nuovi pozzi, acquedotti di Casalbuttano, Pescarolo, San Daniele (904,926,1454) acquedotto 1.100.000 Daniele 2082 Nuovi pozzi, acquedotti di Castelleone e Corte de Cortesi (884,1751) Castelleone, Corte de Cortesi acquedotto 700.000 2083 Nuovi pozzi, acquedotti di Casalmaggiore e Pizzighettone (894, 929) Casalmaggiore, Pizzighettone acquedotto 750.000 1975 Miglioramento Ossidazione-nitro-denitro, introduzione defosfatazione, filtrazione finale Serio 2 Bagnolo Cremasco depurazione 2.885.000 2047 Risoluzione scarichi indepurati QUINTANO fognatura 1.545.600 1981 Ristrutturazione generale impianto CASALMAGGIORE depurazione 3.300.000 276 Collettamento al Serio 1 di Crema FIESCO fognatura 1.069.000 1960 Collettamento alla DEP centralizzata di Casalmaggiore GUSSOLA fognatura 700.500 1630 Adeguamento rete fognaria - vicolo Manfredi, Str Pralboino, -

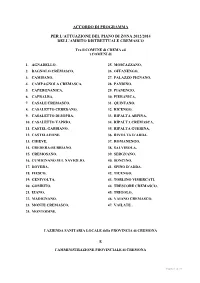

Accordo Di Programma 2012-2014

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ATTUAZIONE DEL PIANO DI ZONA 2012/2014 DELL’AMBITO DISTRETTUALE CREMASCO Tra il COMUNE di CREMA ed i COMUNI di 1. AGNADELLO, 25. MOSCAZZANO, 2. BAGNOLO CREMASCO, 26. OFFANENGO, 3. CAMISANO, 27. PALAZZO PIGNANO, 4. CAMPAGNOLA CREMASCA, 28. PANDINO, 5. CAPERGNANICA, 29. PIANENGO, 6. CAPRALBA, 30. PIERANICA, 7. CASALE CREMASCO, 31. QUINTANO, 8. CASALETTO CEREDANO, 32. RICENGO, 9. CASALETTO DI SOPRA, 33. RIPALTA ARPINA, 10. CASALETTO VAPRIO, 34. RIPALTA CREMASCA, 11. CASTEL GABBIANO, 35. RIPALTA GUERINA, 12. CASTELLEONE, 36. RIVOLTA D’ADDA, 13. CHIEVE, 37. ROMANENGO, 14. CREDERA-RUBBIANO, 38. SALVIROLA, 15. CREMOSANO, 39. SERGNANO, 16. CUMIGNANO SUL NAVIGLIO, 40. SONCINO, 17. DOVERA, 41. SPINO D’ADDA, 18. FIESCO, 42. TICENGO, 19. GENIVOLTA, 43. TORLINO VIMERCATI, 20. GOMBITO, 44. TRESCORE CREMASCO, 21. IZANO, 45. TRIGOLO, 22. MADIGNANO, 46. VAIANO CREMASCO, 23. MONTE CREMASCO, 47. VAILATE , 24. MONTODINE, l’AZIENDA SANITARIA LOCALE della PROVINCIA di CREMONA E l’AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE di CREMONA Pagina 1 di 14 Premesso • che l’art. 6 della L. 328/2000 stabilisce che i Comuni sono titolari delle funzioni amministrative concernenti gli interventi sociali svolti a livello locale e che i medesimi enti locali concorrono alla programmazione regionale adottando sul piano territoriale gli assetti più funzionali alla gestione, alla spesa ed al rapporto con i cittadini secondo le modalità stabilite dalla L. 8 Giugno 1990 n. 142 (ora Testo Unico Enti Locali approvato con D. Leg.tivo 267/2000); • che l’art. 19 statuisce che i Comuni, a tutela dei diritti della popolazione, d’intesa con le A.S.L., provvedono, nell’ambito delle risorse disponibili, a definire il Piano di Zona; • che l’art. -

Area Di Cremonaarea Di Cremona

AREA DI CREMONA LEGEND K501 K502 Verolanuova - Borgo S. Giacomo - Orzinuovi - Crema FS K503 Casaletto Melotta - Crema FS K504 A Mozzanica - Sergnano - Crema FS K505 Campagnalo Cr. - Crema S. Stefano K506 Treviglio FS - Vailate - Crema FS K507 Crema - Palazzo P. - Pandino - Rivolta K509 Crema FS - Vaiano Cr. - Monte Cr. - Dovera Roncadello K510 Bagnolo Cr. - Crespiatica - Dovera - Lodi FS K511 Treviglio FS - Rivolta - Spino - Lodi FS Vailate - Rivolta - Liscate - Pioltello AREA DI CREMONA K512 - Milano 5 Giornate K520 Vailate - RIvolta - Liscate - Pioltello - Milano S. Donato M3 (locale) Crema FS - Palazzo P. Pandino K521 - Spino - Milano S. Donato M3 K522 (diretta) Crema - Milano S. Donato M3 Palazzo P. Scannabue/Cremosano/ K523 Torlino - Milano S. Donato M3 Crema FS - Palazzo P. Scannabue K524 - Milano S. Donato M3 Chieve - Dovera/Bagnolo - Vaiano K525 - Monte - Milano S. Donato M3 Crema FS - Crema FS - Bagnolo - Vaiano p.le Martiri della Libertà, 8 linea M - Monte - Milano S. Donato M3 Orari d’apertura lun/ven: 6:30 / 18:30 sab: 7:30 / 12:30 Bergamo FS - Cologno S. - Mozzanica - Sergnano - Crema FS Servizi Provincia di Milano M etr o U Linee ferroviarieo - Linea Suburbane 3 Rho Fiera rbano Linea ferroviaria Regionale Zona Servita Miobus Extraurbano Milano K511 San Donato M3 Pioltello Peschiera Borromeo Bergamo Rogoredo FS/M3 Provincia di Bergamo linea M Liscate Azzano San Donato Mediglia S. Paolo K511 K522 K523 Guidati da te. K525 Zanica Paullo D’Adda Rivolta Truccazzano Treviglio K520 Tribiano Zelo Buon Urgnano Persico K505 D’Adda K524 K521 Spino K510 Calvenzano Caravaggio Cologno al Serio Pandino Agnadello Morengo K511 Misano di K511 Vailate Gera d’Adda Pignano Palazzo Pieranica Bariano K510 K522 K505 K520 linea M K521 Boalora Quintano Fornovo Torlino S. -

Le Localita' E Gli Agglomerati

LE LOCALITA' E GLI AGGLOMERATI POPOLAZIONE AL 31/12/2016 POPOLAZIONE FLUTTUANTE (dati ISTAT) AGGLOMERATI POPOLAZIONE POPOLAZIONE POPOLAZIONE POPOLAZIONE COMUNE LOCALITA' RESIDENTE NEL RESIDENTE NELLE FLUTTUANTE NEL FLUTTUANTE NELLE CARICO COMUNE DELLA LOCALITA' DELLA COMUNE DELLA LOCALITA' DELLA CARICO INQUINANTE CARICO INQUINANTE STIMA COPERTURA CARICO CARICO STIMA COPERTURA PROVINCIA DI PROVINCIA DI PROVINCIA DI PROVINCIA DI CARICO TOTALE GENERATO INQUINANTE TOTALE SERVIZIO INQUINANTE INQUINANTE SERVIZIO FOGNATURA CREMONA CREMONA CREMONA CREMONA INQUINANTE DALL'AGGLOMERATO TOTALE CONVOGLIATO IN DEPURAZIONE CODICE DENOMINAZIONE AGGLOMERATO CIVILE DA CIVILE DA NELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE NB: effettuato CONVOGLIATO RETE FOGNARIA E NELL'AGGLOMERATO POPOLAZIONE POPOLAZIONE (RIFERITO AGLI IN FOGNATURA arrotondamento RETE CHE GRAVITA (RIFERITO AGLI RESIDENTE FLUTTUANTE ABITANTI RESIDENTI) all'unità. FOGNARIA SULL'IMPIANTO ABITANTI RESIDENTI) DI TRATAMENTO istat istat + U.ATO istat elab. U.ATO Prov. / elab U.ATO Pov. / elab. U.ATO U.ATO U.ATO U.ATO U.ATO U.ATO U.ATO U.ATO U.ATO U.ATO U.ATO / / ab ab ab ab / / AE AE AE AE AE AE % % 359.388 359.388 29.555 29.555 / / 347.353 29.653 52.282 429.288 419.567 411.839 / / Acquanegra Cremonese Acquanegra Cremonese 1.181 659 65 65 AG01903604 Schema Cremona 91.489 9.547 8.391 109.427 108.929 108.830 99% 99% inclusa nelle case Acquanegra Cremonese Allevamento suini 1.181 sparse 65 0 AG01903604 Schema Cremona 91.489 9.547 8.391 109.427 108.929 108.830 99% 99% inclusa nelle case Acquanegra Cremonese Baracchino -

Disciplinare Di Gara Riqualificazione Illuminazione Pubblica

prot. n. 643/2018 del 08/02/2018 D I S C I P L I N A R E D I G A R A Rev .1 rettifica pag 16 riguardo il requisito “Studio di progettazione” PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO LOCALE DI GESTIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN REGIME DI PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO NEL TERRITORIO DI DICIANNOVE COMUNI DEL CREMASCO CIG 7310204B2B ANNICCO CUP J44H17000810004 CAMISANO CUP J24H17000970004 CAMPAGNOLA CREMASCA CUP B32E17006150004 CASALETTO CEREDANO CUP I13G17000180004 CASALETTO VAPRIO CUP B34H17001780004 CUMIGNANO S/N CUP D44H17000860004 DOVERA CUP F64H18000000004 GOMBITO CUP C54H17000770004 MADIGNANO CUP I24H17000470004 MONTE CREMASCO CUP B54H17001290004 MONTODINE CUP B64H17001920004 PANDINO CUP G54H1700085004 PIERANICA CUP D23G17000780004 QUINTANO CUP RICENGO CUP J84H17001630004 RIPALTA ARPINA CUP B94H17000910004 RIPALTA CREMASCA CUP C14H18000040004 SERGNANO CUP E52E17000240004 TRIGOLO CUP G38F17000020004 Società affidante – quale centrale di committenza: S.C.R.P. Società Cremasca Reti e Patrimonio S.p.A. Via del Commercio 29 – CREMA (CR) Partita IVA 00977780196 Cod.Fiscale 91001260198 Telefono : +39 0373 218820 Telefacsimile : + 39 0373 218828 Mail : [email protected] Indirizzo PEC : [email protected] Sito web: (URL) http://www.scrp.it Codice NUTS: ITC4A Responsabile del procedimento: geom.Mario Cesare Campanini Categoria di servizi n. 1: Servizi di manutenzione e riparazione CPV principale: 50232000-0 Manutenzione di impianti di illuminazione pubblica e semafori Oggetti complementari: Vocabolario principale 50232100-1 Servizi di manutenzione di impianti di illuminazione stradale, 50232110-4 Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica, 65310000-9 Erogazione di energia elettrica. Piattaforma di svolgimento della gara: Sintel www.arca.regione.lombardia.it Data di pubblicazione del bando e del disciplinare: 08 Febbraio 2018 Data di pubblicazione dell’avviso di preinformazione: 5 ottobre 2017 * * * I N D I C E 1.- Premessa. -

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome MAIDE LOTTI Indirizzo COMUNE DI SERGNANO Telefono 0373/456616 E-mail [email protected] Nazionalità Italiana Luogo e Data di nascita CREMA, 25/07/1976 SETTORE PROFESSIONALE ASSISTENTE SOCIALE ESPERIENZA LAVORATIVA DAL 17 MARZO 2006 AD OGGI COMUNE DI SERGNANO (CR) ASSISTENTE SOCIALE E COORDINATRICE DEL SUB AMBITO DI SERGNANO (COMUNI DI SERGNANO, CASALE CREMASCO VIDOLASCO, CAMISANO, CASTEL GABBIANO, CAPRALBA, PIERANICA, QUINTANO, CASALETTO VAPRIO, VAILATE E TRESCORE CREMASCO). ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. DAL 01 GENNAIO 2001 AL 16 MARZO 2006 COMUNI DI CAPRALBA, CAMISANO, CASTEL GABBIANO E CASALETTO VAPRIO (CR) ASSISTENTE SOCIALE ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO. DAL 01 NOVEMBRE 2000 AL 31 DICEMBRE 2000 COMUNE DI CAPRALBA (CR) ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO CO.CO.CO. DAL 01 GIUGNO 2000 AL 31 DICEMBRE 2000 CASA DI RIPOSO DI SORESINA (CR) ASSISTENTE SOCIALE – SOSTITUZIONE MATERNITÀ ASSUNZIONE CON CONTRATTO CON COOP. CALICANTUS DI CREMONA. DAL 17 APRILE 2000 AL 31 DICEMBRE 2000 COMUNE DI CASIRATE D’ADDA (BG) ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO CO.CO.CO. Pagina 1 - Curriculum vitae di LOTTI MAIDE DAL 01 APRILE 2000 AL 30 OTTOBRE 2000 COMUNE DI MOSCAZZANO (CR) ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO CO.CO.CO. DAL 01 GENNAIO 2000 AL 31 DICEMBRE 2000 COMUNE DI CREMOSANO (CR) ASSISTENTE SOCIALE CON CONTRATTO CO.CO.CO. DAL 02 NOVEMBRE 1999 AL 31 DICEMBRE 2000 DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI BRIGNANO GERA D’ADDA (BG) ASSISTENTE SOCIALE COORDINATRICE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI E DISABILI ASSUNZIONE CON CONTRATTO CON LA COOPERATIVA “SERVIRE” DI BERGAMO. ISTRUZIONE E FORMAZIONE ISTRUZIONE: 20 LUGLIO 2000 ESAME DI ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE (PUNTEGGIO: 136/150) SETTEMBRE 1996 – GIUGNO 1999 UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE – SEDE DI BRESCIA FACOLTÀ DI MAGISTERO – SCIENZE DELLA FORMAZIONE DIPLOMA UNIVERSITARIO IN SERVIZIO SOCIALE (VOTAZIONE 63/70) SETTEMBRE 1991 – GIUGNO 1996 ISTITUTO TECNICO I.T.C.G. -

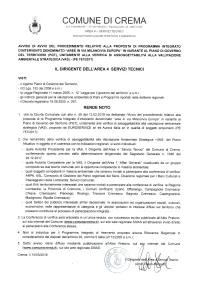

Scanned Document

COMUNE DI CREMA C.F. 91035680197 - P J 001115401 91 - Piazza Duomo. 25 - 26013 (CR) AREA 4 - SERVIZI TECNICI SERVIZIO PIANIFICAZIONE TERRITORIO E AMBIENTALE AVVISO DI AWIO DEL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO D'INTERVENTO DENOMINATO "AREE IN VIA MILANOIVIA EUROPA" IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT), UNITAMENTE ALLA VERIFICA DI ASSOGGETIABILITÀ ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) - (PE 757/2017) IL DIRIGENTE DELL'AREA 4 SERVIZI TECNICI VISTI : - il vigente Piano di Governo del Territorio; - il D.Lgs. 152 del 2006 e s.m.i. -la Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e s.m.i. ; - gli indirizzi generali per la valutazione ambientali di Piani e Programmi riportati nelle delibere regionali; - il Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267; RENDE NOTO 1. che la Giunta Comunale con atto n. 59 del 12.02 .2018 ha deliberato l'Avvio del procedimento relativo alla proposta di di Programma Integrato d'intervento denominato "aree in via MilanolVia Europa" in variante al Piano di Governo del Territorio (PGT), unitamente alla verifica di assoggettabilità alla va lutazione ambientale strategica (VAS) , proposto da EUROSERVICE srl ed Aurora Italia srl in qualità di soggetti proponenti (PE 757/2017); 2. che nell'ambito della verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica -VAS- del Piano Attuativo in oggetto e in coerenza con le indicazioni regionali , si sono individuati: quale Autorità Procedente per la VAS , il Dirigente dell'Area 4 "Servizi Tecnici" -

STOGIT S.P.A

CERTIFICATO SISTEMA DI GESTIONE Certificato n.: Data Prima Emissione: Validità: 126006-2012-AHSO-ITA-ACCREDIA 05 dicembre 2012 16 marzo 2018 - 15 marzo 2021 Si certifica che il sistema di gestione di STOGIT S.p.A. Sede Legale: Via Libero Comune, 5 - 26013 Crema (CR) - Italia e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato È conforme ai requisiti dello Standard: ISO 45001:2018 Questa certificazione è valida per il seguente campo applicativo: Attività di stoccaggio e modulazione gas naturale in unità geologiche (IAF: 26) Luogo e Data: Per: Vimercate (MB), 30 aprile 2020 DNV GL - Business Assurance Via Energy Park, 14 20871 Vimercate (MB) - Italy Zeno Beltrami Management Representative Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nel regolamento di certificazione potrebbe invalidare il certificato. UNITA' ACCREDITATA: DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:+39 68 99 905. www.dnvgl.it Certificato n.: 126006-2012-AHSO-ITA-ACCREDIA Luogo e Data: Vimercate (MB), 30 aprile 2020 Appendice al Certificato STOGIT S.p.A. I siti inclusi nel certificato sono i seguenti: Nome del sito Indirizzo del sito Campo applicativo STOGIT S.p.A. - Via Molino Rero Riferimento al campo applicativo CENTRALE DI SABBIONCELLO 44039 Tresignana (FE) - Impianto di Trattamento Italia STOGIT S.p.A. - Via Libero Comune, 5 Riferimento al campo applicativo Sede Legale ed Operativa 26013 Crema (CR) - Italia STOGIT S.p.A. - CENTRALE DI Via Cascina Razzina Riferimento al campo applicativo BORDOLANO - Impianto di 26020 Bordolano (CR) Compressione e di Trattamento Italia STOGIT S.p.A. - CENTRALE DI Strada per Capralba Riferimento al campo applicativo SERGNANO - Impianto di 26010 Sergnano (CR) Compressione Italia STOGIT S.p.A. -

All. 3 Riparto Quota Serv. a Gestione Associata 2020

Aggiornamento annuale dell'Allegato 3 del Contratto di Servizio 2018-2020: Riparto Quota per servizi a gestione associata anno 2020 * CDD IL SOLE RETTE TM RETTE CENTRO DIURNO TELESOCCORSO DISABILI PREVENTIVO SIP SAD ADM - ADEA PREVENTIVO SAAP Comune Sub-ambito PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2020 TOTALE PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2020 2020 PREVENTIVO 2020 PREVENTIVO 2020 2020 PREVENTIVO 2020 A CARICO DEI COMUNI A CARICO DEI COMUNI A CARICO DEI COMUNI Agnadello Pandino € - € - € 8.695,00 € 53.305,88 € 35.229,16 € 14.427,20 € 79.135,25 € 190.792,49 Bagnolo Cremasco Bagnolo Cremasco € 1.058,82 € 42.065,00 € 8.695,00 € 2.407,86 € 1.678,95 € 29.465,65 € 8.538,08 € 113.864,00 € 207.773,36 Camisano Sergnano€ - € 19.129,00 € - € 9.714,00 € - € 6.388,22 € 10.727,33 € 45.958,55 Campagnola Cremasca Sergnano€ - € 15.627,50 € - € 7.600,33 € - € - € 17.225,46 € 40.453,29 Capergnanica Bagnolo Cremasco € 529,41 € - € - € 4.589,24 € - € 41.080,25 € 46.198,90 Capralba Sergnano€ - € - € 17.390,00 € - € 6.862,72 € 50.534,19 € 74.786,91 Casale Cremasco Sergnano € - € 17.390,00 € - € 21.531,83 € 10.184,07 € 829,24 € 14.292,81 € 64.227,95 Casaletto Ceredano Bagnolo Cremasco€ - € - € - € - € - € - € - Casaletto di Sopra Soncino€ - € 8.695,00 € - € - € - € 3.804,73 € 12.499,73 Casaletto Vaprio Sergnano€ - € 8.225,00 € 8.695,00 € 387,45 € 27,00 € 7.355,64 € 50.904,63 € 75.594,72 Castelgabbiano Sergnano€ - € - € - € 387,45 € - € - € 6.745,10 € 7.132,55 Castelleone Castelleone € - € 41.360,00 € - € 11.048,39 € 1.033,20 € 59.210,12 € 21.978,72 € 71.928,03