Le Talc De Luzenac

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

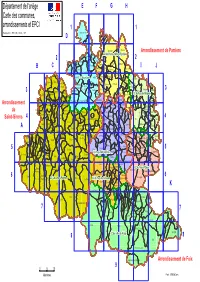

Département De L'ariège Carte Des Communes, EPCI Et Arrondissements

Département de l'ariège E F G H Carte des communes, EPCI et arrondissements 1 1 Réalisation : DDT 09 / SCAT / VD janvier 2014 Lézat-sur-Lèze Saint- D Quirc Lissac Labatut Canté Saint-Ybars Saverdun Mazères Arrondissement de Pamiers Justiniac CCCC dudu CantonCanton dede SaverdunSaverdun Sainte-Suzanne Villeneuve- CCCC dudu CantonCanton dede SaverdunSaverdun 2 du-Latou Brie 2 Sieuras Durfort Thouars- Loubaut Montaut sur-Arize Esplas Le Vernet Méras Le Fossat B C La Bastide- I J de-Besplas Unzent Gaudiès Castex CCCC dede LèzeLèze Saint-Martin- Bonnac Fornex d'Oydes Villeneuve- Saint-Amans du-Paréage Trémoulet Daumazan- Carla-Bayle Lescousse Bézac sur-Arize Artigat Lapenne La Bastide- Fabas Castéras de-Lordat Cérizols Saint-Michel Escosse Pamiers Sainte-Croix- Campagne- Le Carlaret Saint-Félix- Sainte-Foi Volvestre sur-Arize Les Bordes- Lanoux Ludiès de-Tournegat sur-Arize CCCC dudu PaysPays dede PamiersPamiers 3 CCCC dudu VolvestreVolvestre AriégeoisAriégeois Madière Saint-Amadou Mirepoix 3 CCCC dudu VolvestreVolvestre AriégeoisAriégeois Montfa Pailhès La Tour- Malegoude Manses Sabarat Saint-Victor- du-Crieu Vals Betchat Tourtouse Mérigon CCCC dede l'Arizel'Arize Monesple Les Pujols Cazals- Bédeille CCCC dede l'Arizel'Arize Rouzaud Saint-Jean Teilhet -du-Falga des-Baylès Bagert Lasserre Mauvezin-de- Saint- CCCC dudu PaysPays dede MirepoixMirepoix Sainte-Croix Les La Bastide- Montardit Montégut- Bauzeil Verniolle Arrondissement Taurignan- Camarade Le Mas-d'Azil Benagues Issards Rieucros du-Salat Plantaurel Besset Roumengoux Mercenac Castet -

Cartographie Des Territoires Couverts Par Le Dispositif MAIA En Ariège

Cartographie des territoires couverts par le dispositif MAIA en Ariège PAYS DU COUSERANS Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saint-Girons Portes du Couserans Bagert, Barjac, La Bastide-du-Salat, Saint-Lizier Bédeille, Betchat, Caumont, Cazavet, Oust Cérizols, Contrazy, Fabas, Gajan, Massat Lacave, Lasserre, Lorp-Sentaraille, Castillon Mauvezin-de-Prat, Mauvezin-de-Sainte- Sainte-Croix Volvestre Croix, Mercenac, Mérigon, Montardit, Labastide de Sérou Montesquieu-Avantès, Montgauch, Montjoie-en-Couserans, Prat-Bonrepaux, Saint-Lizier, Sainte-Croix-Volvestre, Taurignan-Castet, Taurignan-Vieux, Tourtouse Couserans Ouest Antras, Argein, Arrien-en-Bethmale, Arrout, Aucazein, Audressein, Augirein, Balacet, Balaguères, Bethmale, Bonac- Irazein, Les Bordes-sur-Lez, Buzan, Castillon-en-Couserans, Cescau, Engomer, Eycheil, Galey, Illartein, Montégut-en-Couserans, Moulis, Orgibet, Saint-Girons, Saint-Jean-du- Castillonnais, Saint-Lary, Salsein, Sentein, Sor, Uchentein, Villeneuve. Couserans Est Aigues-Juntes, Aleu, Allières, Alos, Alzen, Aulus-les-Bains, La Bastide-de- Sérou, Biert, Boussenac, Cadarcet, Castelnau-Durban, Clermont, Couflens, Durban-sur-Arize, Encourtiech, Ercé, Erp, Esplas-de-Sérou, Lacourt, Larbont, Lescure, Massat, Montagagne, Montels, Montseron, Nescus, Oust, Le Port, Rimont, Rivèrenert, Seix, Sentenac- d'Oust, Sentenac-de-Sérou, Soueix- Rogalle, Soulan, Suzan, Ustou. PAYS DES PORTES D’ARIEGE Cantons < 2014 Cantons > 2014 Communes Saverdun Arize-Lèze Artigat, La Bastide-de-Besplas, Les Bordes-sur-Arize, Pamiers Ouest Camarade, Campagne-sur-Arize, Carla-Bayle, Pamiers Est Castéras, Castex, Daumazan-sur-Arize, Durfort, Le Fossat Fornex, Le Fossat, Gabre, Lanoux, Lézat-sur-Lèze, Le Mas d’Azil Loubaut, Le Mas-d'Azil, Méras, Monesple, Montfa, Pailhès, Sabarat, Saint-Ybars, Sainte-Suzanne, Sieuras, Thouars-sur-Arize, Villeneuve-du-Latou Portes d’Ariège La Bastide-de-Lordat, Bonnac, Brie, Canté, Esplas, Gaudiès, Justiniac, Labatut, Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc, Saverdun, Trémoulet, Le Vernet, Villeneuve-du-Paréage. -

Mise En Page A3

Département de l'ariège E F G H Carte des communes, arrondissements et EPCI 1 1 Réalisation : DDT 09 / SCAT / VD Lézat-sur-Lèze Saint-Quirc D Lissac Labatut Saint-Ybars Canté Saverdun Mazères Arrondissement de Pamiers Justiniac CCCC desdes PortesPortes d'Arièged'Ariège PyrénéesPyrénées Sainte-Suzanne Villeneuve- 2 du-Latou Brie 2 Thouars- Loubaut Sieuras Durfort Le Vernet Montaut sur-Arize Méras Le Fossat Esplas B C La Bastide- Saint-Martin- Unzent I J Fornex Castex Bonnac Gaudiès de-Besplas d'Oydes Villeneuve- Carla-Bayle Saint-Amans Trémoulet Daumazan- du-Paréage Lescousse Bézac sur-Arize CCCC ArizeArize LèzeLèze Artigat La Bastide- Lapenne de-Lordat Cérizols Fabas Castéras Saint-Michel Sainte-Croix- Campagne- Escosse Pamiers Le Carlaret Saint-Félix- Les Bordes- Lanoux Sainte-Foi Volvestre sur-Arize Ludiès de-Tournegat sur-Arize Pailhès Madière La Tour- Saint-Amadou Mirepoix Malegoude 3 3 Tourtouse Montfa Manses Mérigon Sabarat Saint-Victor- du-Crieu Vals Betchat Bédeille Monesple Saint-Jean Les Pujols CCCC dudu PaysPays dede MirepoixMirepoix Cazals- Bagert Rouzaud Teilhet des-Baylès Lasserre Mauvezin-de- Saint- -du-Falga Les La Bastide- MontarditSainte-Croix Montégut- Bauzeil Verniolle Taurignan- Camarade Le Mas-d'Azil Benagues Issards Rieucros Besset Roumengoux du-Salat Castet Barjac Gabre Plantaurel Artix Arrondissement Mercenac Contrazy Rieux-de- Coussa Tourtrol Moulin-Neuf Lacave Taurignan- Cazaux Varilhes Arvigna Viviès Coutens La Bastide- Vieux Aigues-Juntes Pelleport de Mauvezin- Montesquieu- Saint-Félix- Vira de-Bousignac Prat- -

Plan Des Pyrénées Ariégeoises

Vers Toulouse Bordeaux N A 66 TOULOUSE PARIS Vers Toulouse A 64 Bordeaux TOULOUSE BORDEAUX Canal du Midi O E Vers Toulouse A61 Bordeaux Vers Toulouse - 40mn Vers Albi Lézat-sur-Lèze D626 Saint-Quirc D919 Lissac Domaine des Oiseaux Labatut Bastide D14 A64 Bram S D11 Canté Bastide Mazères Saint-Ybars A66 SORTIE 22 D10B Lac de Saint-Ybars D624 Hôtel d’Ardouin D14 A 61 Saverdun D11 D626 CARCASSONNE MONTPELLIER Sainte-Suzanne A 64 Justiniac Durfort SAINT GAUDENS Brie LOURDES Villeneuve-du-Latou D820 Mémorial du camp d’internement D624 Village fortifié Vers Carcassonne TARBES Montpellier La Lèze Esplas Sieuras du Vernet d’Ariège Montaut Loubaut Le Vernet Thouars-sur-Arize Château Fanjeaux Méras Fontaine de Fountescut D626A Unzent de Gaudiès Fornex Le Fossat Gaudiès Saint-Martin- Bonnac Swin La Bastide-de-Besplas Castex d'Oydes Villeneuve-du-Paréage Trémoulet Saint-Amans D35 D628 Carla-Bayle Vers Lourdes / Pic du midi - 1h30 Daumazan-sur-Arize Lescousse Vers Cirque de Gavarnie - 2h30 Lac du Bézac La Bastide SORTIE 20 D119 Carla-Bayle Saint-Michel D119 -de-Lordat Lapenne Ferme aux Bisons Cérizols L Le Carlaret Artigat e D35A Campagne-sur-Arize D11 Sainte-Croix-Volvestre C r i e Saint Martory u Castéras Saint-Félix-de-Tournegat D625 Sainte-Foi Lac de Sainte-Croix-Volvestre Lanoux Escosse GR 78 D628 Le Volp Ludiès D6A Chemin de St-Jacques D119 Tour de Ste-Foi Les Bordes- D919 Pamiers Saint-Amadou Malegoude Fabas sur-Arize La Tour-du-Crieu GTVTT Montfa Sabarat Pailhès Madière L'Estrique Tourtouse Manses Salies du Salat Le Lens Monesple D119 Betchat -

Plan Departemental De Distribution Des Masques En Ariege

PLAN DEPARTEMENTAL DE DISTRIBUTION DES MASQUES EN ARIEGE DECOUPAGE TERRITORIAL Lieux de distribution des masques SECTEURS DE Lieu de stockage des PERMANENCE DE SOINS Coordonnées de notre masques pour CCSS Communes (PDS) contact professionnels de santé (numéro : nom) libéraux N° 1 - LE FOSSAT Durfort, Lanoux, Le Fossat, Monespl e, Pailhès, Sieuras, Villeneuxe-du-Latou Mairie de SAVERDUN Camarade, Campagne-sur-Arize, Castex, Daumazan-sur-Arize, Fornex, Gabre, La 31 Grande Rue N° 2 - LE MAS D'AZIL Bastide-de-Besplas, Le Mas d'Azil, Les Bordes-sur-Arize, Loubaut, Méras, Montfa, 09700 SAVERDUN SAVERDUN Sabarat, Thouars-sur-Arize Tél :05.61.60.30.31 de 8 h 30 à 12 h de 14 h à 17 h 30 N° 16 - LEZAT-SUR-LEZE Lézat-sur-Lèze, Sainte-Suzann e, Saint-Ybars samedi de 9 h à 12 h Brie, Canté, Esplas, Gaudiès, Justiniac, La Bastide-de-Lordat, Labatut, Le Vernet, N° 7 - SAVERDUN Lissac, Mazères, Montaut, Saint-Quirc, Saverdun, Trèmoulet Artix, Arvigna, Bénagues, Bézac, Bonnac, Calzan, Cazaux, Coussa, Crampagna, Mairie de Pamiers N° 5 et 6 - Dalou, Escosse, Gudas, La Tour-du-Crieu, Le Carlaret, Les Issards, Les Pujols, 1 Place du Mercadal PAMIERS EST OUEST Lescousse, Loubens, Ludiès, Madière, Malléon, Montégut-Plantaurel, Pamiers, Rieux- PAMIERS 05.61.60.95.65 ET de-Pelleport, Saint-Amadou, Saint-Amans, Saint-Bauzeil, Saint-Félix-de Rieutord, 09100 PAMIERS VARILHES Saint-Jean-du-Falga, Saint-Martin-d'Oydes, Saint-Michel, Saint-Victor-Rouzaud, de 8 h 30 à 12 h Ségura, Unzent, Varilhes, Ventenac, Verniolle, Villeneuve-du-Paréage, Vira de 13 h 30 à 17 h Arabaux, -

2019 12 14A 01452 Carriere De Talc De Trimous Bestiac 09 Avis Du 01 2020

1/3 AVIS DU CONSEIL NATIONAL DE LA PROTECTION DE LA NATURE art. L411-1 et L411-2 du livre IV du code de l’environnement Référence Onagre du projet : n°2019-12-14a-01452 Référence de la demande : n°2019-01452-011-002 Dénomination du projet : Renouvellement extention Carrière de Talc de "Trimous" Demande d'autorisation environnementale - Date de mise à disposition : 22/07/2019 Lieu des opérations : -Département : Ariège -Commune(s) : 09250 - Bestiac,09250 - Vernaux,09300 - Montségur.09250 - Lordat. Bénéficiaire : MOTIVATION ou CONDITIONS Cette demande de dérogation concerne le projet du renouvellement d’exploitation avec augmentation du périmètre d’une carrière de talc « Trimouns », situé sur les communes de Bestiac, Lordat, Montségur et Vernaux en Ariège (09), par la société Imérys Talc Luzenac France. Cette carrière est située sur le Massif de Tabe dans la Haute vallée de l’Ariège. Le périmètre d’autorisation demandée en renouvellement pour une durée de 30 années sur une emprise cadastrale globale de 865 hectares, avec trois secteurs distincts particulièrement concernés : - Le secteur « Le Pradas » (LP), avec l‘ouverture d’une nouvelle fosse d’extraction de 14,1 hectares auxquels s’ajoutent la création de nouvelles voie d’accès sur 4,8 hectares. - Le secteur « Verse Nord » (VN), où une verse déjà créée devra être rehaussée en impactant une surface complémentaire de 7,5 hectares de milieux naturels. - Le secteur « Verse Sud » (VS), où de la même façon, une surface complémentaire de 49 hectares de milieux naturels sera également impactée. Une cartographie du périmètre de la carrière et des secteurs concernés est fournie. -

ASSAINISSEMENT EN ARIÈGE Mauzacmauzac

ASSAINISSEMENT EN ARIÈGE MauzacMauzac MontautMontaut CapensCapensCapens Saint-sulpice-sur-lezeSaint-sulpice-sur-lezeSaint-sulpice-sur-leze MarquefaveMarquefave CarbonneCarbonneCarbonne MontgazinMontgazin LacaugneLacaugne Salles-sur-garonneSalles-sur-garonneSalles-sur-garonne LacaugneLacaugneLacaugne Lézat-sur-LèzeLézat-sur-LèzeLézat-sur-Lèze Lavelanet-de-commingesLavelanet-de-commingesLavelanet-de-comminges Rieux-volvestreRieux-volvestreRieux-volvestre MailholasMailholas LatrapeLatrapeLatrape Saint-YbarsSaint-YbarsSaint-Ybars CastagnacCastagnacCastagnac Gensac-sur-garonneGensac-sur-garonne BaxBaxBax Gensac-sur-garonneGensac-sur-garonne MassabracMassabrac CanensCanens GoutevernisseGoutevernisse CanensCanensCanens LapeyrereLapeyrereLapeyrere Villeneuve-Villeneuve-Villeneuve- CC du Canton de Saverdun Montesquieu-volvestreMontesquieu-volvestre Sainte-SuzanneSainte-SuzanneSainte-Suzanne LatourLatourLatour du-Latoudu-Latoudu-Latou Saint-christaudSaint-christaudSaint-christaud LoubautLoubaut DurfortDurfortDurfort Thouars-Thouars-Thouars- LoubautLoubautLoubaut SieurasSieurasSieuras DurfortDurfort GouzensGouzens sur-Arizesur-Arizesur-Arize MérasMéras LeLeLe Fossat FossatFossat LeLeLe plan planplan LaLaLa Bastide- Bastide-Bastide- FornexFornexFornex CastexCastexCastex MontberaudMontberaud de-Besplasde-Besplasde-Besplas Carla-BayleCarla-BayleCarla-Bayle Daumazan-Daumazan-Daumazan- sur-Arizesur-Arizesur-Arize LahitereLahitereLahitere sur-Arizesur-Arizesur-Arize ArtigatArtigatArtigat LahitereLahitere LapenneLapenneLapenne FabasFabas CastérasCastérasCastéras -

Préfecture De L'ariège Préfecture De La Haute

PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE PRÉFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE PRÉFECTURE DE L’AUDE PRÉFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES Direction départementale des territoires PROJET D’ARRÊTÉ Arrêté interdépartemental Service environnement risques fixant le périmètre du Schéma d’Aménagement Service police de l’eau et des milieux aquatiques et de Gestion des Eaux « Bassins Versants des Pyrénées Ariégeoises » Jean Yves Avallet La préfète de l’Ariège Le préfet de la région Occitanie Chevalier de l’Ordre National du Mérite Préfet de la Haute-Garonne Officier de la légion d’honneur Officier de l’Ordre National du Mérite Le préfet de l’Aude Le préfet des Pyrénées Orientales Chevalier de la Légion d’Honneur Chevalier de l’Ordre National du Mérite Chevalier de l’Ordre National du Mérite Chevalier de la Légion d’Honneur Vu la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ; Vu le code de l’environnement ; Vu le décret n°2010-0146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-0374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements ; Vu le décret n° 2007-1213 du 10 août 2007 relatif au Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), modifiant le code de l’environnement, la circulaire du 21 avril 2008 relative aux SAGE ; Vu l’arrêté du préfet de région Midi-Pyrénées coordonnateur du bassin Adour-Garonne, daté du 1er décembre 2015 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021 du bassin Adour-Garonne approuvé le 1er décembre 2015 et arrêtant le programme de mesures ; 2, rue de la Préfecture-Préfet Claude Erignac-B.P. -

Haute-Ariège

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES 20 & 27 JUIN 2021 Ariège, notre avenir commun POUR SORTIR ENSEMBLE DE LA CRISE SANITAIRE relancer amplifier innover protéger Anne Nathalie Alain Francis Laplume Canal Naudy Magdalou Remplaçante Remplaçant HAUTE-ARIÈGE 47 COMMUNES POUR UNE MAJORITÉ DÉPARTEMENTALE Albiès L'Hospitalet-prés- Prades Appy l'Andorre Le Puch Artigues Ignaux Quérigut Ascou Larcat Rouze Aston Larnat Savignac-les-Ormeaux Aulos-Sinsat Lassur Senconac Axiat Lordat Sorgeat Ax-les-Thermes Luzenac Tignac Bestiac Mérens-les-Vals Unac Bouan Mijanès Urs Les Cabannes Montaillou Ussat Carcanières Orgeix Vaychis Caussou Orlu Vèbre Caychax Ornolac-Ussat-les-Bains Verdun Château-Verdun Pech Vernaux Garanou Perles-et-Castelet Le Pla Contactez-nous : Sur les réseaux : [email protected] @ariegeavenircommun www.ariegeavenir.com Ariège, notre avenir commun HAUTE-ARIÈGE 59 ans, 2 filles, 2 petits-fils, Secrétaire médicale à l’EHPAD de l’hôpital d’Ax-les-Thermes. « Dynamique, bienveillante, à l’écoute, je dispose de temps libre et de l’envie de me consacrer aux politiques du Département pour notre Haute- Ariège. Portée par des valeurs fortes telles que la solidarité, je suis intéressée par les sujets touchant les plus fragiles (enfance, personnes âgées, Nathalie handicap, insertion, santé) ainsi que par le respect de l'environnement. J’aime nos montagnes et tiens Canal plus que tout à les préserver ». 67 ans, Retraité de l'Enseignement, Maire d’Orlu depuis 1995, Président de la Communauté de Communes de la Haute-Ariège en 2014, puis Conseiller Départemental en 2015. « À l’appui de l’expérience d’un premier mandat départemental, et de la complémentarité avec l’action du territoire, je souhaite valoriser au mieux les atouts de notre canton, afin de préparer l’avenir Alain de la meilleure des façons. -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°09-2017-006

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°09-2017-006 ARIÈGE PUBLIÉ LE 7 FÉVRIER 2017 1 Sommaire 09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES 09-2017-02-02-002 - Arrêté préfectoral portant dissolution de l’association syndicale autorisée pour l’aménagement et le boisement de Caussou (2 pages) Page 3 09-2017-01-30-001 - Arrêté préfectoral transférant la déclaration d’intérêt général pour les travaux d’entretien régulier des cours d’eau du territoire du syndicat mixte des 4 rivières au syndicat du bassin du Grand Hers (2 pages) Page 5 09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE - POLE COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET MODERNISATION 09-2017-02-07-001 - Arrêté préfectoral n° 4-2017 portant suppléance de Mme la préfète du 8 février 2017 (2 pages) Page 7 09-2017-02-07-002 - Arrêté préfectoral n° 5-2017 portant suppléance de Mme la préfète du 16 février 2017 (2 pages) Page 9 09-2017-02-06-001 - Arrêté préfectoral portant composition de la commission départementale des objets mobiliers (3 pages) Page 11 09 – PREFECTURE DE L’ARIEGE – DIRECTION DES SERVICES DU CABINET – SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES 09-2017-02-03-001 - Arrêté préfectoral relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs (10 pages) Page 14 2 Préfecture de l’Ariège DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES Arrêté préfectoral TERRITOIRES SERVICE ENVIRONNEMENT RISQUES portant dissolution de l’association syndicale autorisée pour l’aménagement et le reboisement Unité : Biodiversité Forêt de Caussou Nom du rédacteur : Henri BAUZOU La préfète de l'Ariège Chevalier de l'Ordre National du Mérite Vu la loi du 21 juin 1865 et son décret d’application du 18 décembre 1925. -

Le Gisement De Talc De Luzenac : Un Géant De Taille Mondiale La Rédaction1

mines et carrières Le gisement de talc de Luzenac : un géant de taille mondiale La Rédaction1. Rappel historique La première référence au talc, mentionnée dans le rapport de l’ingénieur Francois (Aperçu géologique de l’Ariè- La carrière de Trimouns se situe à 1 700 m d’altitu- ge),remonte à 1841. De là démarre la période préindustriel- de environ, à 6 km au nord-est de Luzenac et 120 km au sud le et l’institution de droits miniers.Jacques Durand,artisan de Toulouse (Fig.1 et Photo 1). Le gisement s’étend selon une peintre doreur à Toulouse, sera le premier acquéreur de direction Nord 10° Est sur le flanc est du massif de Saint- droits d’exploitation du talc sur les communes de Bestiac, Barthélémy ; il a été suivi sur 5 km, l’exploitation se limi- Vernaux et Lordat.En 1845,pour 4 000 francs,il acquiert les tant à une emprise de 2 km environ. Depuis l’origine, le droits miniers et 6 ha de terrain couvant la zone du gisement. gisement a produit environ 15 millions de tonnes de talc. En 1848, il achète le moulin de Labail à Luzenac. Malgré ses Les travaux des archéologues ont montré que efforts puis ceux de son gendre qui reprendra l’affaire, la l’homme préhistorique utilisait déjà du talc dans ses pein- liquidation est prononcée en 1888.Entre temps,après avoir tures (peintures rupestres des grottes de Niaux). Des racheté en 1886 la propriété de Montségur qui comporte des fouilles effectuées autour du site cathare de Montségur occurrences talqueuses,Julien Dumas,avocat inscrit au bar- ont permis de découvrir des objets datant du XIIe siècle. -

History of the Crusades. Episode 184. the Crusade Against the Cathars

History of the Crusades. Episode 184. The Crusade Against the Cathars. The Dark Years 1309 and 1310. Hello again. Last week we saw the Inquisition move a little closer to the town of Montaillou and the Authie brothers. Guillaume Authie's wife was questioned by the Inquisition in 1308, and in May of that year a raid was conducted on Montaillou. While Guillaume Authie, who was in Montaillou when the raid took place, along with another perfect Prade Tavernier, managed to escape, some of the villagers were arrested. The good news for the Cathars of Montaillou was that their secret remained undiscovered. The raid hadn't revealed the shocking fact that their priest was a Cathar and the handful of villagers arrested indicated that the inquisitors had no idea of the extent of Catharism in the village. Now, at this time, it was not only Montaillou which was feeling the heat of the proximity of the Dominicans. All over the County of Foix raids were occurring. Cathars were being arrested, interrogated and occasionally executed. Some Cathars were cracking under interrogation and were naming other Cathars that they knew. These were nerve-wracking times for both the Perfect and the Cathar faithful in the region. It was during this nail-biting period in Cathar history that Arnaud Marty was ordained a Perfect by Guillaume Authie. Remember Arnaud Marty? Guillaume Authie stayed at the Marty farm during his early days in the Sabarthes, and Arnaud Marty had thrown his brother Bernard's cap onto the floor after he had failed to remove it in the presence of the Perfect.