Loiret Bilan Scientifique

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Version Du 14/12/2020

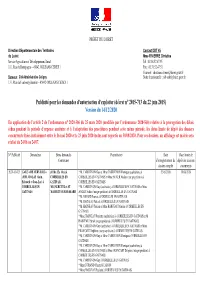

PRÉFET DU LOIRET Direction Départementale des Territoires Contact DDT 45 du Loiret Mme RIVIERRE Christine Service Agriculture et Développement Rural Tél : 02.38.52.47.95 181, Rue de Bourgogne – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Fax : 02.38.52.47.51 Courriel : [email protected] Bureaux : Cité Administrative Coligny Boite fonctionnelle : [email protected] 131, Rue du Faubourg Bannier – 45042 ORLEANS CEDEX 1 Publicité pour les demandes d’autorisation d’exploiter (décret n° 2015-713 du 22 juin 2015) Version du 14/12/2020 En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 (modifiée par l’ordonnance 2020-560) relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période, les dates limite de dépôt des dossiers concurrents fixées initialement entre le 16 mai 2020 et le 23 juin 2020 inclus sont reportés au 30/08/2020. Pour ces dossiers, un affichage est mairie sera réalisé du 24/06 au 24/07. N° Publicité Demandeur Biens demandés Propriétaires Date Date limite de Communes d’enregistrement du dépôt des dossiers dossier complet concurrents 2020-45-073 GAEC « DE VERVILLE » (111ha 35a 10ca) à * M. CARRIGNON Guy et Mme CARRIGNON Monique (usufruitiers) à 22/05/2020 30/08/2020 (MM. VIOLAS Alain, CORBEILLES EN CORBEILLES EN GATINAIS et Mme AUGER Nadine (nue propriétaire) à Edouard et Jean-Luc) à GATINAIS, CORBEILLES EN GATINAIS CORBEILLES EN MIGNERETTE et ST * M. CARRIGNON Guy (usufruitier) à CORBEILLES EN GATINAIS et Mme GATINAIS MAURICE SUR FESSARD AUGER Nadine (nue propriétaire) à CORBEILLES EN GATINAIS * M. -

Montée En Débit Sur Le Territoire Du Loiret Consultation

Département du Loiret : Montée en débit sur le territoire du Loiret Consultation publique préalable à la réalisation d’un projet de montée en débit via l’offre PRM 1. Description sommaire du projet de montée en débit : Dans le cadre de son schéma directeur d’aménagement numérique adopté en 2009, le département du Loiret a lancé son projet de déploiement du Très Haut Débit (THD) sur l’ensemble de son territoire. Les objectifs sont notamment de desservir les zones d’activités économiques et à l’horizon 2020 de desservir l’ensemble des communes du Loiret par un point de présence optique. Dans le cadre de ce déploiement et pour améliorer la qualité de l’accès Internet sur des zones où celle-ci est insuffisante, il est prévu une montée en débit en mettant en œuvre l’offre d’Orange qui vise la construction de nouveaux Points de Raccordements Mutualisés (PRM). La construction de ces nouveaux PRM est envisagée sur 115 sous-répartiteurs du département du Loiret. A ce stade, 55 ont été réalisés en 2016 et 19 sont engagés sur l’année 2017 et 41 PRM seront construits d’ici 2020. La mise en place de cette offre d’Orange suppose le lancement d’une consultation publique pour vérifier l’absence d’initiatives crédibles de déploiement de réseaux à très haut débit en fibre optique à moins de 36 mois sur les zones concernées par cette montée en débit. Dans cette perspective, le département du Loiret demande à l’ensemble des opérateurs de communication électronique de lui préciser si le déploiement d’un tel réseau est envisagé sur les 41 sous-répartiteurs mentionnés dans cette consultation. -

MAIRIE INGRANNES 45450 Tel & Fax 02 38 57 13 08

MAIRIE INGRANNES 45450 Tel & Fax 02 38 57 13 08 Délibérations du Conseil Municipal Séance du 02 février 2015 L’an deux mil quinze le deux février à 19h30 s’est réuni le Conseil Municipal de la commune d’Ingrannes sous la Présidence de M. RAPINE Robert, Maire. Etaient présents les conseillers municipaux suivants : DE SAINT AFFRIQUE Axelle, MORIN Bernard, MASSIAS Christine, adjoints, LE FOLL Bénédicte, LAMBERT Séverine, LEITE Paul, MICHAUX Dany, POIGNARD Serge, RAPINE Mélanie, ROY Frédéric, TRIFFAULT Hugues. Date d’affichage et d’envoi de la convocation : le 27 janvier 2015 AUGU Eric est représenté par MORIN Bernard BERANGER Sébastien est représenté par RAPINE Robert APPROBATION DU COMPTE RENDU DU CONSEIL PRECEDENT Le Conseil approuve par 14 voix pour le compte rendu du précédent conseil. ELECTION DU SECRETAIRE DE SEANCE Frédéric ROY est élu secrétaire de séance. DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA CLECT A LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES LOGES Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; Vu l’article 1609 nonies C du Code Général des Impôts ; Vu la délibération n° 312 en date du 29 mai 2006 relative au passage à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) en 2007 ; Considérant que dans le cadre du passage à la Taxe Professionnelle Unique (TPU) puis à la Fiscalité Professionnelle Unique (FPU), une Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) doit être créée en application des dispositions de l’article 1609 nonies -IV du Code Général des Impôts, Considérant que chaque commune doit être représentée par un représentant titulaire -

L'autoroute a 19, Un Nouvel Axe Autoroutier Majeur En Région Centre

hydrogéologie et aménagement reposent le Plan Séisme, le Gouvernement a souhaité Ces financements seront consacrés au renforce- mettre en place des mesures complémentaires ayant un ment de plusieurs dizaines de bâtiments scolaires, de plus impact fort sur la sauvegarde des populations. Compte de 1 000 logements collectifs, des infrastructures de ges- tenu de l’ampleur des travaux à mener, plusieurs phases tion de crise, et des moyens de communication. seront nécessaires. Les mesures de la première phase du Plan Séisme Conclusion Antilles concernent le renforcement du bâti existant. Les travaux prévus au titre de cette phase sont estimés à Le Plan Séisme et le Plan Séisme Antilles, destinés 343 M€, pour lesquels un financement est prévu par à réduire la vulnérabilité des enjeux, doivent préparer l’État et ses opérateurs à hauteur d’environ 73%. Par ailleurs l’avenir en cas de séisme majeur. Il doivent également l’Etat proposera à ses partenaires locaux de mobiliser à permettre d’assurer un niveau de sécurité suffisant des per- hauteur de 18% les fonds européens Feder. sonnes, des biens et des activités de la société dans toutes les zones concernées par ce type de risque. L’impact de ces plans pourra être mesuré dans quelques années. L’autoroute A 19, un nouvel axe autoroutier majeur en région Centre La Rédaction1. Généralités passant au nord de Montargis et de la forêt d’Orléans. La bande de 300 m est finalisée en 1996, ce qui a abouti à la Rappel historique déclaration d’utilité publique en date du 21 août 1998. Encore 7 ans de plus seront nécessaires pour finaliser le La mise en place du projet actuel est le résultat projet et sélectionner le concessionnaire puisque, confor- d’un processus qui a duré plusieurs décennies. -

Les Teneurs Maximales En Pesticides Dans Les Eaux Distribuées

LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES ! ! DANS LES EAUX DISTRIBUÉES ! Rouvres dans le Loiret en 2016 ! Saint-Jean Pannecières Sermaises 0,13 Pannecières ! Autruy ! ! Audeville ! Andonville sur-Juine Thignonville Malesherbois ! Césarville Atrazine ! ! ! Intville-la Dossainville ! Boisseaux Morville-en Guétard Augerville Beauce la-Rivière Orville ! ! Erceville Charmont-en ! ! Dimancheville Atrazine dés!éthyl ! Beauce Engenville Desmonts ! Ramoulu Briarres Léouville sur-Essonne Outarville Guigneville Marsainvilliers ! Aulnay-la Puiseaux La représentation Atrazine dé!séthyl déisopropyl Rivière Ondreville ! Bondaroy sur-Essonne Estouy cartographique est ! Greneville Pithiviers Grangermont # en-Beauce Neuville 2,6 Dichlorobenzamide ! Pithiviers sur-Essonne Bromeilles le-Vieil basée sur les unités de Châtillon Échilleuses Chaussy Bazoches-les le-Roi Tivernon Givraines Dordives Bignon Gallerandes Jouy-en Dadonville Chevry # Pithiverais Yèvre-la Boësses sous-le Mirabeau distribution (UDI). Une Ville Bignon Lion-en Oison Escrennes Bazoches Beauce Ascoux Chevannes sur-le UDI correspond à un ! Attray Sceaux-du Laas Bouilly-en Gaubertin Pers-en Rozoy-le Betz ! Crottes-en Gâtinais Ferrières Vieil Aschères Gâtinais Boynes Nargis Gâtinais Ruan le-Marché Pithiverais Montigny Bouzonville Auxy Préfontaines en-Gâtinais secteur où l’eau est de Mareau Barville-en Bordeaux-en Santeau aux-Bois Ervauville ! aux-Bois Courcelles Gâtinais Égry Gâtinais Courtempierre Mérinville ! Batilly-en Foucherolles qualité homogène, géré Trinay 0,44 Selle Artenay Vrigny Gâtinais -

L'art Et La Forêt a L'école D'ingrannes

LE PETIT INGRANNAIS - N°43 L’ART ET LA FORÊT A L’ÉCOLE D’INGRANNES MAIRIE D’INGRANNES CONSEIL MUNICIPAL LE MAIRE LES ADJOINTS POILANE ERIC RAPINE ROBERT MORIN BERNARD PRELLE THOMAS LES CONSEILLERS MUNICIPAUX PERCHERON ISABELLE PERY CÉLIE BAIN GUILLAUME BLUSSON NICOLAS DUBOURG HERVE GUILLEMARD FRANCK LEITE PAUL MARTIN VINCENT MASSAS JEAN CHRISTOPHE MICHAUX DANY MOUSSIER LOÏC 10 Rue de la Mairie - 45450 Ingrannes - 02 38 57 13 08 - [email protected] - www.ingrannes.fr 2 MAIRIE D’INGRANNES Chères Ingrannaises, Chers Ingrannais, Petits et Grands Je vous souhaite à tous de passer d'excellentes fêtes de fin d'année, pleines de convivialité de bonheur et de joie malgré le contexte sanitaire et les incertitudes qui pèsent sur nos organisations respectives. Je tiens également à vous remercier pour la confiance que vous avez accordé à mon équipe que je tiens à féliciter pour son implication dans tous nos projets. Ma gratitude également à nos bénévoles pour leur participation à l'embellissement de notre village, au bon fonctionnement de notre bibliothèque, à nos enseignantes, au personnel des écoles et à Alexandra et Franck nos employés municipaux. Prenez soin de vous, Meilleurs vœux à tous Éric Poilane Maire d'Ingrannes L’équipe de la commission Communication et Information est heureuse de vous présenter une nouvelle édition du Petit Ingrannais avec l’aide du conseil municipal et de Madame GUILLAUME Alexandra. 10 Rue de la Mairie - 45450 Ingrannes - 02 38 57 13 08 - [email protected] - www.ingrannes.fr 3 MAIRIE D’INGRANNES LES -

Chantiers Sur Les Routes 0.Pdf

ESSONNE De Rouvres-Saint-Jean à Sermaises - RD921 Chantiers sur les routes Réfection de la couche de roulement SemaineSemaine 33,33, 1616 auau 2222 aoûtaoût 20212021 N SEINE-ET-MARNE EURE-ET-LOIR Outarvll. RD110 Réfectn. de la couche de roulmnt. Bazoches-les Gallerandes - RD927 Pithivirs. le Vieil Pithivrs.Dadonvll. le Vieil RD927 Réfection de la Réfection de la Jouy en Pithivers. couche de roulementRD8928_00RD623 RéfectionCréation de couche de roulement RD845 Transport la couched'un giratoirede roulement De Louzouer à De La Selle-sur-le-Bied de boue La Chapelle-Saint Yèvre la Ville RD523 à Chantecoq - RD32 Sépulcre - RD128 Aiguillg. et tirage Intervention sur Intervention sur le réseau de Chaussy RD927 Réfctn. de fibre optique de la couche de rolmnt. le réseau de télécommunication Châtillon-le-Roi - RD927 télécommunication Réfection de la Jouy en Pithivrs. Jouy en Pithivers. De Yèvre la Ville souterrain couche de roulement RD927 Réfection de la RD845 Transport souterrain de boue à Boynes RD950 couche de roulement Préfontaines Aiguillg. et tirage - RD31 De Saint-Hilaire-les de fibre optique Tirs de mines De Aschères-le-Marché à Crottes-en-Pithiverais - RD133 Andrésis à La Selle-en Aiguillage et tirage de fibre optique Hermoy - RD2060 Interventions sur le réseau de télécommunication souterrain De Bougy-lez-Neuville à De Ingrannes à Courcy-aux-Loges - RD921 Neuville-aux-Bois - RD5 Réfection de la couche de roulement Ingrannes - RD921 Aiguillage et tirage Implantation des sondes De Vitry-aux-Loges De Thorailles à Louzouer - RD115 SM100 pour le traitement de sol de fibre optique Ingrn. RD921 Trtmn. de sol à Combreux - RD9 Intervention sur le réseau de télécommunication souterrain Aiguillage fibre De Sully la Chapelle optique Loiret Fibre Ingrnn. -

Rapport 2018

RAPPORT D’ACTIVITES 2018 SMIRTOM de la région de Montargis Président : Jean-Charles LAVIER Textes et photos : service communication SOMMAIRE PRESENTATION GENERALE ______________________________________________________________ 1- COMPOSITION ...............................................................................................................................................................................................................6 2- STRUCTURE ...........................................................................................................................................................................................................................7 A/ Le personnel ............................................................................................................................................................................................................ 7 B/ Le Matériel ................................................................................................................................................................................................................. 7 C/ Les Sites ......................................................................................................................................................................................................................... 8 INDICATEURS TECHNIQUES ______________________________________________________________ 1- LES ORDURES MENAGÈRES ............................................................................................................................................................................8 -

COMMUNE CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DE L’ADMINISTRATION DÉLÉGUÉ DU TGI Mme VILAINE NÉE MELCHIOR GISELE M

Annexe à l’arrêté préfectoral portant nomination des membres des commissions de contrôle chargées de la régularité des listes électorales dans les communes du département ~~~~~ COMMUNES DE MOINS DE 1 000 HABITANTS ET COMMUNES DE 1 000 HABITANTS ET PLUS COMPOSEES SELON L’ARTICLE L. 19 VII COMMUNE CONSEILLER MUNICIPAL DÉLÉGUÉ DE L’ADMINISTRATION DÉLÉGUÉ DU TGI Mme VILAINE NÉE MELCHIOR GISELE M. ROJAN HENRI Mme MARDON ODILE ADON Suppléant M. ROJAN MATHIEU Suppléant M. PALLUAU JEAN-LOUP Suppléant M. PARMISARI JEAN Mme BOURDOIS MUGUETTE M. FAUVET JEAN CLAUDE Mme PLANCHENAULT MONIQUE AILLANT-SUR-MILLERON Suppléant Mme GARENNE CLEMENCE Mme RENARD LYDIE Mme GIRAUD LYDIE Mme PIOCHON épouse SEVESTRE VALÉRIE ANDONVILLE Suppléant M. SEVESTRE DENIS M. GUERIN SERGE M. RIVA FRÉDÉRIC Mme SOUBIEUX JANNICK ASCHÈRES-LE-MARCHÉ Mme GIROUD KATIA Mme TELLA NÉE JORY CLAUDIE M. TALAGRAND JEAN-PIERRE ASCOUX Suppléant M. PERRIER DIDIER Suppléant Mme LECOQ NÉE THOREAU FRANÇOISE M. GRANDEMAIN MICHEL M. TIGER DIDIER Mme LEQUIVARD veuve GEOFFROY CLAUDETTE ATTRAY Suppléant M. TESTA JEROME Suppléant M. GAGET FABIEN Suppléant M. DELAFOY FRANCIS M. TERTOIS PHILIPPE M. CLOUZEAU PHILIPPE M. JAMET CHRISTIAN AUDEVILLE Suppléant M. BODET PASCAL Suppléant Mme HEDIARD EP PATY PASCALE M. BEAUDET DIDIER M. BRISMEUR LUC M. FROT JEAN-LUC AUGERVILLE-LA-RIVIÈRE Suppléant Mme DEROUARD MIREILLE Suppléant M. BELLET GERARD Mme BLIRANDO VEUVE RACASSIN GLADYS Mme BOUSSARD EPSE VILAIN LILIANE Mme TRASSOUDAINE ép. CLOUSEAU SOLANGE AULNAY-LA-RIVIÈRE Suppléant M. BOUSSARD GERARD Suppléant M. GUERTON PATRICE M. NOEL GILLES Mme VIRON ÉPOUSE JOUBERT ANNICK Mme CITRON ÉPOUSE BERCHER FRANCINE Mme SUREAU ép. PINCON MARYVONNE AUTRUY-SUR-JUINE Suppléant M. -

Ouverture Des Déchetteries Aux Particuliers Dans Le Loiret

Ouverture des déchetteries aux particuliers dans le Loiret Il est impératif de se renseigner auprès de l’établissement public de coopération intercommunal (EPCI) concerné avant de se rendre à la dé- chetterie, notamment pour en savoir plus sur les jours et horaires d’ouverture, les déchets acceptés, les justificatifs pour accéder, les conditions d’ac- cès… Sur place, les « règles barrières » ainsi que les consignes données sont strictement à respecter. EPCI Déchetteries Date de ré-ouver- Accès sur Se renseigner impérativement avant de ve- ture aux particuliers RDV nir à la déchetterie Communauté de Chateau-Renard 27 avril 2020 Non Site internet : www.3cbo.fr Communes du Betz, de Courtenay Courriel : [email protected] la Cléry et de La-Selle-sur-le-Bied l’Ouanne Communauté de Ardon 21 avril 2020 Oui Site internet : https://www.ccterresduvalde- Communes des Terres Beauce-la-Romaine pour les déchetteries loire.fr/reseau-des-dechetteries/ du Val de Loire Cléry-Saint-André de Meung-Sur-Loire, Tél. : 02.38.44.59.35 Epieds-en-Beauce Cléry-Saint-André Courriel : Ligny-le-Ribault et Villorceau [email protected] Meung-sur-Loire Saint-Ay Villorceau Orléans Métropole Chécy 4 mai 2020 Non Site internet Orléans : Ingré www.orleans-metropole.fr Orléans Accueil téléphonique de la Direction de la Saran Gestion des Déchets : 02.38.56.90.00 Saint-Cyr-en-Val Saint-Jean-de-Braye Orléans Métropole Végé’tris : 27 avril 2020 Non Chécy Ingré Saint-Cyr-en-Val Saint-Pryvé-Saint-Mesmin Ouverture des déchetteries aux particuliers dans le département -

Chevilly" La Vallee Du Nant" 27

SOMMAIRE TABLE DES MATIERES 9 PREFACE 13 INTRODUCTION 15 LA PRIzHISTOIRE Une (trop) discrete Prehistoire 23 8- Chevilly" La Vallee du Nant" 27 LE NEOLITHIQUE Nouvelles donnees sur le Neolithique 31 7- Chevilly" Les Terres de Nogent" 33 15- Villereau" La Borde Chausson" 35 43- Courcelles" Haut de l'Auneite ä Guignard" 37 45- Courcelles" Le Moulin Verdi" 41 63- Beaune-Ia-Rolande" La Justice" 43 83- Corbeilles" La Coulee" 47 84- Corbeilles" La Motte Verte" 49 100- Corquilleroy" Les Garniers" 51 101-Corquilleroy"LaCouleuvre " 55 103- Corquilleroy" Les Garniers" 59 104- Corquilleroy" Le Petit Bois" 61 107- Girolies" La Marne" 65 110- Fontenay-sur-Loing" La Plaine du Bois des Courillons" 67 120- Piffonds (Yonne)" La Haie de la Fevre" 73 L'ÄGE DU BRONZE Les vestiges de l'äge du Bronze dans les pays de l'Orleanais 75 44- Courcelles" Haut de l'Aunette ä Guignard" 79 48- Courcelles" La Piece du Mail" 87 61 - Beaune-Ia-Rolande" La Trogne" et" Le Chemin Vert" 95 70- Juranville" Le Cas Rouge des Pommeraies" 97 72-Juranville" Les Neigetons" 99 78- Corbeilles" Les Terres Neuves" 101 82- Corbeilles" La Terre de la Sergenterie" 105 digitalisiert durch: Les sites archéologiques de l'A19 (Loiret) IDS Basel Bern 2015 L'ÄGE DU FER Synthese sur l'äge du Fer dans le Loiret 109 I - Chevilly" La Piece de Chameul" 111 3- Chevilly" Le Clocher d'Ambron" 117 4- Chevilly" Le Clocher d'Ambron" 121 5- Chevilly" Les Terres Blanches" 125 9-Chevilly "La Vallee du Nant" 127 10- Chevilly" Les Herbeauts" et" La Croix Rouge" 129 II - Bucy-Ie-Roy" La Butte" 133 12- Saint- -

Liste Des Maires Du Loiret Suite Aux Élections Municipales 2020 07/07/2020

Liste des maires du Loiret suite aux élections municipales 2020 07/07/2020 Titre NOM Prénom Qualité COMMUNE ADRESSE MAIRIE (rue) C postal Monsieur COIGNET Philippe Maire ADON 9 route de La Bussière 45230 Madame CHAPUIS Lysiane Maire AILLANT-SUR-MILLERON 4 le Bourg 45230 Monsieur DUPATY Gérard Maire AMILLY 3 rue de la Mairie -BP 909 45209 Monsieur LIROT Jean-Marc Maire ANDONVILLE 2 impasse du Château 45480 Monsieur ROCHE Jean-Paul Maire ARDON 121 route de Marcilly-en-Villette 45160 Monsieur JACQUET David Maire ARTENAY 20 place de l'Hôtel de Ville 45410 Monsieur LEGENDRE Christian Maire ASCHERES-LE-MARCHE 31 Grande Rue 45170 Madame BARRAULT Brigitte Maire ASCOUX 9 rue de la Mi-Voie 45300 Monsieur GAUCHER Dominique Maire ATTRAY 4 rue du Général Hurault 45170 Monsieur CHENU Matthieu Maire AUDEVILLE 6 rue Robert Foucault 45300 Monsieur CITRON Olivier Maire AUGERVILLE-LA-RIVIERE 2 rue Jacques Cœur 45330 Madame LÉVY Véronique Maire AULNAY-LA-RIVIERE 9 rue de la Vallée 45390 Monsieur GUERTON Christophe Maire AUTRUY-SUR-JUINE 2 rue des Essarts 45480 Monsieur NOEL Jérémy Maire AUTRY-LE-CHATEL 8 rue de la Mairie 45500 Monsieur POINTEAU Jean-Marc Maire AUVILLIERS-EN-GATINAIS Place de la Mairie 45270 Madame PELHATE Sophie Maire AUXY 12 rue Principale 45340 Madame BENIER Anita Maire BACCON 61 rue de la Planche 45130 Madame MAZY-VILAIN Michèle Maire LE BARDON 44 rue du Bourg 45130 Monsieur HABY Daniel Maire BARVILLE-EN-GATINAIS 40 Grande Rue 45340 Monsieur GIRARD Claude Maire BATILLY-EN-GATINAIS 6 place de la Mairie 45340 Monsieur POULAIN Hubert Maire