Narrativisme, Mon Amour

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Complete Consolidated Listing of the Entire

FREELANCE TRAVELLER The Electronic Fan-Supported Traveller® Magazine and Resource Consolidated Article Listing November 2009 – October 2021 This listing is by section; an individual article is listed giving its name, and the article author’s name in parentheses, followed by the issue and page number, separated by a colon. For example, in Critics’ Corner, the review of Mongoose Traveller: Scoundrel was written by Jeff Zeitlin, and appears on page 2 of issue 000 (November 2009). Issue 001 was the January 2010 issue, and subsequent issues are numbered sequentially. Note that some issues before Jan/Feb 2016, such as the May and June 2012 issues, were combined, and carried the numbers and dates for both; the issue:page for articles appearing in combined issues will appear as (e.g.) 029/030:pp. There are no articles listed for issue 90, Nov/Dec 2018; that issue was cancelled due to a death in the Editor’s family. Critics’ Corner 101 Religions (Jeff Zeitlin) .............................................................................................................................. 101: 2 1248 Sourcebook 3: The Spinward States (David Johnson) ........................................................................ 101:17 21 Organizations (“kafka”) ............................................................................................................................. 043:14 21 Plots (Jeff Zeitlin) ........................................................................................................................................ 038:17 -

THE MENTOR 85 “The Magazine Ahead of Its Time”

THE MENTOR 85 “The Magazine Ahead of its Time” JANUARY 1995 page 1 stepped in. When we stepped out at the Second floor we found three others, including Pauline Scarf, already waiting in the room. The other THE EDITORIAL SLANT lift hadn’t arrived. I took off my coat, unpacked my bags of tea-bags, coffee, sugar, cups, biscuits, FSS info sheets and other junk materials I had brought, then set about, with the others, setting up the room. At that point those from the other lift arrived - coming down in the second lift. by Ron Clarke They had overloaded the first lift. However the FSS Information Officer was not with them - Anne descended five minutes later in another lift. After helping set up the chairs in the room in a circle, I gave a quick run- down on the topic of discussion for the night - “Humour In SF” and asked who wanted to start. After a short dead silence, I read out short items from the Humour In SF section from the ENCYCLOPEDIA OF SCIENCE FICTION and the meeting got into first gear. The meeting then There used to be a Futurian Society in New York. There used discussed what each attendee thought of humour in SF and gave to be a Futurian Society in Sydney. The New York Futurian Society is comments on the books they had brought illustrating their thoughts or long gone - the Futurian Society of Sydney lives again. what they had read. Those attending the meeting were Mark When I placed the advertisements in 9 TO 5 Magazine, gave Phillips, Graham Stone, Ian Woolf, Peter Eisler, Isaac Isgro, Wayne pamphlets to Kevin Dillon to place in bookshops and puts ads in Turner, Pauline Scarf, Ken Macaulay, Kevin Dillon, Anne Stewart, Gary GALAXY bookshop I wasn’t sure how many sf readers would turn up Luckman and myself. -

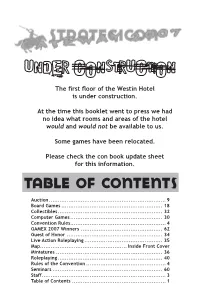

Table of Contents

The first floor of the Westin Hotel is under construction. At the time this booklet went to press we had no idea what rooms and areas of the hotel would and would not be available to us. Some games have been relocated. Please check the con book update sheet for this information. Table of Contents Auction .................................................................. 9 Board Games ......................................................... 18 Collectibles ........................................................... 32 Computer Games .................................................... 30 Convention Rules...................................................... 4 GAMEX 2007 Winners .............................................. 62 Guest of Honor ...................................................... 34 Live Action Roleplaying ............................................ 35 Map ................................................. Inside Front Cover Miniatures ............................................................ 36 Roleplaying ........................................................... 40 Rules of the Convention ............................................. 4 Seminars .............................................................. 60 Staff ...................................................................... 3 Table of Contents ..................................................... 1 WELCOME On behalf of the entire staff of Strategicon, our warmest convention greetings! We’re sure you’ll find Gateway a pleasant and memorable experience, -

Dragon Magazine #223

Issue #223 Vol. XX, No. 6 November 1995 The Lords of the NineColin 10 McComb Publisher TSR, Inc. The Lords of the Nine Layers of Baator have been revealed at last. Do you dare Associate Publisher read about them? Brian Thomsen Primal RageRob Letts and Wayne A. Haskett Editor-in-Chief 24 Straight to your campaign from the hottest video game of our Pierce Watters time come three new demigods. Editor The Right Monster for the Right AdventureGregory Anthony J. Bryant 81 W. Detwiler Picking your scenario appropriately will make the many Associate editor Dave Gross horrors of the Cthulhu Mythos that much more terrifying. Fiction editor Barbara Young FICTION Art director Larry W. Smith Winters KnightMark Anthony 92 Adarr was ancient, but he was Queen’s Champion; only he Editorial assistant could face the great wyrm and save the land from desolation. Michelle Vuckovich Production staff Tracey Isler REVIEWS Subscriptions Janet L. Winters Role-Playing ReviewsRick Swan 42 Bugs take over Chicago, Rick considers Asia, and TSR parodies U.S. advertising the tabloid industry. Cindy Rick The Role of BooksJohn C. Bunnell U.K correspondent 51 What’s good and what’s not in the latest F&SF books? and U.K. advertising Carolyn Wildma DRAGON® Magazine (ISSN 0279-6848) is published Kingdom is by Comag Magazine Marketing, Tavistock monthly by TSR, Inc., 201 Sheridan Springs Road, Road, West Drayton, Middlesex UB7 7QE, United Lake Geneva, WI 53147, United States of America. Kingdom; telephone: 0895-444055. The postal address for all materials from the United Subscription: Subscription rates via second-class States of America and Canada except subscription mail are as follows: $30 in U.S. -

Draconomicon, the Book of Dragons

DRACONOMICON™ Andy Collins, Skip Williams, James Wyatt DEVELOPER ART DIRECTOR Andy Collins Dawn Murin DESIGN ASSISTANCE COVER ART Ed Stark, Gwendolyn F.M. Kestrel Todd Lockwood EDITORS INTERIOR ARTISTS Michele Carter, Dale Donovan, Wayne England, Emily Fiegenschuh, Gwendolyn F.M. Kestrel, Charles Ryan Lars Grant-West, Rebecca Guay-Mitchell, David Hudnut, Jeremy Jarvis, Ginger Kubic, MANAGING EDITOR John & Laura Lakey, Todd Lockwood, Kim Mohan David Martin, Dennis Crabapple- McClain, Matt Mitchell, Mark Nelson, D&D DESIGN MANAGER Steve Prescott, Vinod Rams, Richard Ed Stark Sardinha, Ron Spencer, Stephen Tappin, Joel Thomas, Ben Thompson, Sam Wood DIRECTOR OF RPG R&D Bill Slavicsek GRAPHIC DESIGNERS Dawn Murin, Mari Kolkowski VICE PRESIDENT OF PUBLISHING Mary Kirchoff CARTOGRAPHER Todd Gamble PROJECT MANAGER Martin Durham GRAPHIC PRODUCTION SPECIALISTS Erin Dorries, Angelika Lokotz PRODUCTION MANAGER ORIGINAL INTERIOR DESIGN Chas DeLong Sean Glenn This d20™ System game utilizes mechanics developed for the new Dungeons & Dragons® game by Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Richard Baker, and Peter Adkison. This WIZARDS OF THE COAST® product contains no Open Game Content. No portion of this work may be reproduced in any form with- out written permission. To learn more about the Open Gaming License and the d20 System License, please visit www.wizards.com/d20. Playtesters: Greg Collins, Jesse Decker, Viet Nguyen, Marc Russell, Dennis Worrell Valuable advice provided by Todd Lockwood and Sam Wood (Dragon Anatomy and Motion), Monica Shellman -

THE MENTOR 83 Australian Science Fiction

THE MENTOR 83 Australian Science Fiction 30th ANNIVERSARY ISSUE JULY 1994 CONTENTS ARTICLES: DEPARTMENTS 14: AUSTRALIAN FAN HISTORY by Vol Molesworth. 2: THE EDITORIAL SLANT 26: THE R&R DEPT COLUMNISTS: 41: REVIEWS 8: IN DEPTH #10 by Bill Congreve POETRY: 15: ENCYCLOPEDIAS II by James Verran 7 & 10: POETRY by J. C. Hartley 11: I REMEMBER... MERCURY by Andrew Darlington Cecelia Drewer Trent Jamieson FICTION: Julie Vaux 3: STAR RISE OVER HADES by Andrew Sullivan ART: Cover by Steve Fox Backcover by J. Passfield & T. Walden 11. WAVECAVE by Brent Lillie 19, 45: Jozef Szekeres 20: Rod Williams 20: SENTINELS by Pauline Scarf 25: Julie Vaux 40: Tonia Walden THE MENTOR 83, July 1994. ISSN 0727-8462. Edited, printed and published by Ron Clarke, PO Box K940, Haymarket, NSW 2000, Australia. THE MENTOR is published at intervals of roughly three months. It is available for published contribution (Australian fiction [science fiction or fantasy]), poetry, article, or letter of comment on a previous issue. It is now available for subscription: A$12 or US$10 (cash) for 4 issues. A sample issue is available by request. Contributions, if over 3 pages, preferred to be on an IBM 51/4" or 31/2" disc (DD or HD) otherwise typed, single or double spaced, preferably a good photocopy (and if you want it returned, please type your name and address) and include an SSAE! This doesn't refer to LoCs. Contributions are not paid; however they receive a free copy of the issue their contribution is in, and any future issues containing comments on their contribution. -

Earthdawn Gamemaster's Guide, 3Rd Edition, 2009, 300 Pages, Carsten Damm, James D

Earthdawn Gamemaster's Guide, 3rd Edition, 2009, 300 pages, Carsten Damm, James D. Flowers, 1906508607, 9781906508609, Mongoose Pub, 2009 DOWNLOAD http://bit.ly/1jCEY1P http://goo.gl/Rm7GB http://www.powells.com/s?kw=Earthdawn+Gamemaster%27s+Guide%2C+3rd+Edition Before science, before history, an era of magic existed in our world's dim past. Magic flowed freely, touching every aspect of the lives of men and women of the Namegiver races. It was an age of heroes, an age of fantastical deeds and mythical stories. It was the Age of Legend. As the level of magic rose, so did the danger, luring Horrors from the depths of astral space-nightmare creatures devouring all life in their path. For four centuries, entire nations hid underground as the Horrors devastated their lands, a dark time that became known as the Scourge. A century ago, the people of Barsaive emerged from their sealed kaers and citadels. Trolls, dwarfs, elves, orks, and humans live side by side with exotic races: the lizardlike t'skrang, the small, winged windlings, and the earthen obsidimen. Fantastical creatures dwell once more in the forests and jungles. Arcane energies offer power to those willing to learn the ways of magic. Earthdawn is a fantasy role- playing game set in a world of high adventure, high magic, and terrible danger. The Earthdawn Gamemaster's Guide provides revised game mechanics, extensive setting material, guidelines for creating campaigns in Barsaive, information on creatures, dragons, Horrors, spirits, magical treasures, and much more! DOWNLOAD http://t.co/qEbs4ISVYA http://bit.ly/1mEDnJd Enchanted Forest Chronicles , Patricia C. -

Wykaz Książek Fantasy Na Stronę

Lp Seria Autor Tytuł Cena 1. W kr ęgu smoka Craig Shaw Gardner Gdy smok śpi 12 2. W kr ęgu smoka Craig Shaw Gardner Gdy smok si ę budzi 12 3. W kr ęgu smoka Craig Shaw Gardner Gdy smok zieje ogniem 12 4. M & S. Diaczenko, H.L. Oldi, A. Granica Walentinow Zim ą jest popyt na sieroty 10 5. M & S. Diaczenko, H.L. Oldi, A. Granica Walentinow Czas łamania zakazów 10 6. Kroniki Tornoru Elizabeth A. Lynn Wie Ŝa czat 12 7. Kroniki Tornoru Elizabeth A. Lynn Tancerze z Arunu 12 8. Kroniki Tornoru Elizabeth A. Lynn Dziewczyna z północy 12 9. Kroniki Thomasa Covenanta Niedowiarka Stephen R. Donaldson Moc, która osłania 12 10. Kroniki Thomasa Covenanta Niedowiarka Stephen R. Donaldson Jad Lorda Foula 12 11. Kroniki Thomasa Covenanta Niedowiarka Stephen R. Donaldson Wojna Złoziemnego Kamienia 12 12. Drugie kroniki Thomasa Covenanta Niedowiarka Stephen R. Donaldson Zraniona Kraina 15 13. Drugie kroniki Thomasa Covenanta Niedowiarka Stephen R. Donaldson Jedyne drzewo 15 14. Drugie kroniki Thomasa Covenanta Niedowiarka Stephen R. Donaldson Władca białego złota 15 15. Dennis L. McKiernan Podró Ŝ Lisiego Je źdźca 15 16. Dennis L. McKiernan Oko Łowcy 15 17. Dennis L. McKiernan Smoczy Kamie ń 15 18. Dennis L. McKiernan Smocza Zguba 15 19. Morgaine C. J. Cherryh Brama Ivrel 10 20. Morgaine C. J. Cherryh Studnia Shiuanu 10 21. Morgaine C. J. Cherryh Ognie Azeroth 10 22. Morgaine C. J. Cherryh Brama Wygnania 10 23. Ksi ęgi Mieczy Fred Saberhagen Pierwsza Ksi ęga Mieczy 10 24. Ksi ęgi Mieczy Fred Saberhagen Druga Ksi ęga Mieczy 10 25. -

Dragon Magazine #166

SPECIAL ATTRACTIONS Issue #166 In Time For Tomorrow Vol. XV, No. 9 9 A special section on science-fiction games. February 1991 Wired and Ready Michael LaBossiere Publisher 10 Cyberpunk game worlds arent just differenttheyre deadly! James M. Ward Tricks of the Trade Mike Speca One Mech look like every other in FASAs BATTLETECH® game? Now Editor 16 Roger E. Moore they wont! A Clone of Your Own Edward Goldstein Fiction editor 20 Death is just a temporary problem in SJGs GURPS® AUTODUEL Barbara G. Young game. Assistant editor Dale A. Donovan DINO WARS! a bonus game by Tom Moldvay 48 Tyrannosaurs meet the 82nd Airborne in this fast-and-fun game of science-fantasy combat! Art director Larry W. Smith Production staff OTHER FEATURES Gaye OKeefe Angelika Lokotz Tracey Zamagne The Role of Computers Hartley, Patricia, and Kirk Lesser 31 The ultimate in space-fighter warfare: Wing Commander Subscriptions Janet L. Winters The Game Wizards Timothy B. Brown 39 Need more players in your group? Give a friend the new D&D® game! U.S. advertising The Voyage of the Princess Ark Bruce A. Heard Roseann Schnering 41 What is reality, and how can you tell it from nightmare? U.K. correspondent Rest Stop fiction by J. W. Donnelly and U.K. advertising 58 The locals were quite primitive and strange, but they could certainly Bronwen Livermore make a visitor feel welcome. Arcane Lore Scott Waterhouse 65 More Pages from the Arch-Mages, with the final word in dueling spells. Role-playing Reviews Jim Bambra 74 How can you mix every role-playing game world into one? Here are two ways its been done. -

Dragon Magazine #155

SPECIAL ATTRACTIONS Issue # 155 The Realms of Faerie Vol.XIV,No.10 9 Over the hills and far away, always just out of reach. March 1990 Wild in the Woods Eric Oppen 10 Elves who dont like other elves: the wild grugach. Publisher James M. Ward The Elfin Gods Denise Lyn Voskuil 20 Four new deities of light, magic, arts, and death. Editor Roger E. Moore In the Frost and the Snow David S. Reimer 26 A chilly reception is the best that youll get from the snow elves. Fiction editor The Folk of the Faerie Kingdom Vince Garcia Barbara G. Young 30 The Little People from atomies to sylphs and their queen. Assistant editor The Ecology of the Satyr Gordon R. Menzies Dale A. Donovan 42 Wanna party? A satyrical look at fantasys nature boys. Art director The Crypt of Istaris Richard Fichera Paul Hanchette Insert If you fail, everything goes! A DUNGEON® Adventures module. Production staff Kathleen C. MacDonald OTHER FEATURES Gaye OKeefe Angelika Lokotz Thank You For Your Cooperation Jon Pickens Subscriptions 47 I spy, you spybut why? Take our TOP SECRET/S.I. game questionnaire. Janet L. Winters The Game Wizards Anne Brown U.S. advertising 50 Some words on Greyhawk from a mouse that (quietly) roars. Sheila Gailloreto Zimmy Volp The Voyage of the Princess Ark Bruce A. Heard 52 The has landedmaybe permanently. U.K. correspondent Princess and U.K. advertising Father, Dear Father, Come Home With Me Now fiction by John Sue Lilley 58 Morrissey A sad thing it was for her father to be taken by the faerie host, but perhaps a wizard could help. -

1466638161989.Pdf

620_17668_DraconomiconA.qxd 9/5/03 2:40 PM Page 2 DRACONOMICON™ Andy Collins, Skip Williams, James Wyatt DEVELOPER ART DIRECTOR Andy Collins Dawn Murin DESIGN ASSISTANCE COVER ART Ed Stark, Gwendolyn F.M. Kestrel Todd Lockwood EDITORS INTERIOR ARTISTS Michele Carter, Dale Donovan, Wayne England, Emily Fiegenschuh, Gwendolyn F.M. Kestrel, Charles Ryan Lars Grant-West, Rebecca Guay-Mitchell, David Hudnut, Jeremy Jarvis, Ginger Kubic, MANAGING EDITOR John & Laura Lakey, Todd Lockwood, Kim Mohan David Martin, Dennis Crabapple- McClain, Matt Mitchell, Mark Nelson, D&D DESIGN MANAGER Steve Prescott, Vinod Rams, Richard Ed Stark Sardinha, Ron Spencer, Stephen Tappin, Joel Thomas, Ben Thompson, Sam Wood DIRECTOR OF RPG R&D Bill Slavicsek GRAPHIC DESIGNERS Dawn Murin, Mari Kolkowski VICE PRESIDENT OF PUBLISHING Mary Kirchoff CARTOGRAPHER Todd Gamble PROJECT MANAGER Martin Durham GRAPHIC PRODUCTION SPECIALISTS Erin Dorries, Angelika Lokotz PRODUCTION MANAGER ORIGINAL INTERIOR DESIGN Chas DeLong Sean Glenn This d20™ System game utilizes mechanics developed for the new Dungeons & Dragons® game by Jonathan Tweet, Monte Cook, Skip Williams, Richard Baker, and Peter Adkison. This WIZARDS OF THE COAST® product contains no Open Game Content. No portion of this work may be reproduced in any form with- out written permission. To learn more about the Open Gaming License and the d20 System License, please visit www.wizards.com/d20. Playtesters: Greg Collins, Jesse Decker, Viet Nguyen, Marc Russell, Dennis Worrell Valuable advice provided by Todd Lockwood and Sam Wood (Dragon Anatomy and Motion), Monica Shellman and Michael S. Webster (Dragon Names) Resources for this product (and the authors of those works) include Atlas of Animal Anatomy (W. -

Dragon Magazine #230

Tough Times It’s the year of a presidential election, and things are tough babes” or “why don’t you just give it away for free.” In the best all over. of all possible worlds we would accommodate all of your No, this is not the beginning of some great contemporary desires, but unfortunately we are neither Aladdin’s genie nor fictive opus that I am writing. It is merely my assessment of the Bill Clinton, and times are tough. way things are. If there is something we can do to make DRAGON Magazine I’m not going to say that things would be better if we had better for you, let us know. More GREYHAWK® setting, more art, more Democrats in Congress or a Republican in the White more fiction, more really ugly NPCs — none of it is out of the House or a quick demolition of the two-party system. I have question. my own opinions on these matters, but this is not the place for Unlike Congress, we are not deadlocked... and we care. them... but still, things are tough all over, and that affects DRAGON® Magazine. (I would also like to take this opportunity to apologize for Paper costs keep rising, mom & pop game shops close, and any inconvenience you might have experienced in obtaining you, the gentle consumer, have fewer dollars to spend than copies of the past few issues of DRAGON Magazine at your local your parents did when they were your age. hobby shop or book store. The distributors/chain retailers with Nobody said life was fair, and there is not much we can do whom we do business have embraced what I consider to be an about it — except for DRAGON Magazine, that is.