Las Ruinas De Santiago Y Nuestra Historia Colectiva

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

BOPVA-A-2011-02662.Pdf

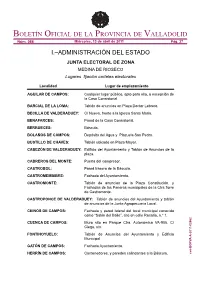

BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID Núm. 086 Miércoles, 13 de abril de 2011 Pág. 37 I.–ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO JUNTA ELECTORAL DE ZONA MEDINA DE RIOSECO Lugares fijación carteles electorales Localidad Lugar de emplazamiento AGUILAR DE CAMPOS: Cualquier lugar público, apto para ello, a excepción de la Casa Consistorial. BARCIAL DE LA LOMA: Tablón de anuncios en Plaza Doctor Lebrero. BECILLA DE VALDERADUEY: C/ Nueva, frente a la Iglesia Santa María. BENAFARCES: Pared de la Casa Consistorial. BERRUECES: Báscula. BOLAÑOS DE CAMPOS: Depósito del Agua y Plazuela San Pedro. BUSTILLO DE CHAVES: Tablón ubicado en Plaza Mayor. CABEZÓN DE VALDERADUEY: Edificio del Ayuntamiento y Tablón de Anuncios de la plaza. CABREROS DEL MONTE: Puerta del compresor. CASTROBOL: Pared trasera de la Báscula. CASTROMEMBIBRE: Fachada del Ayuntamiento. CASTROMONTE: Tablón de anuncios de la Plaza Constitución, y Fachadas de las Paneras municipales de la Ctra Torre de Castromonte. CASTROPONCE DE VALDERADUEY: Tablón de anuncios del Ayuntamiento y tablón de anuncios de la Junta Agropecuaria Local. CEINOS DE CAMPOS: Fachada y pared lateral del local municipal conocido como “Salón del Baile”, sito en calle Rosario, n.º 1. CUENCA DE CAMPOS: Muro sito en Parque Ctra. Autonómica VA-905, C/ Ciega, s/n. FONTIHOYUELO: Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y Edificio Municipal. GATÓN DE CAMPOS: Fachada Ayuntamiento. HERRÍN DE CAMPOS: Contenedores, y paredes colindantes a la Báscula. cve-BOPVA-A-2011-02662 BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALLADOLID Núm. 086 Miércoles, 13 de abril de 2011 Pág. 38 Localidad Lugar de emplazamiento MAYORGA: Vallas existentes al lado de la Casa de Cultura. -

~Ales 11 2 11 0 3 2 Camporredondo 37 6 368

Províneia de VALLADOLI D CENSO DE LA POBLACION DE 1970 Núm. Población Población Núm. Població n Població n de Nombre del Municipio de de de Nombre del Municipio t e de orden derecho hecho orden .?erecho hecho Adalia 138 133 51 Ciguñuela 47 8 45 5 Aguasal 79 79 52 Cistérniga 1 .077 1 .06 2 Aguilar de Campos 692 663 53 Cogeces de Iscar 240 23 9 Alaejos 2 .444 2.420 54 Cogeces del Monte 1 .41 8 1 .41 8 Alcazarén 937 896 55 Corros 502 5 W 6 Aldea de San Miguel 31 0 297 56 Corrales de Duero 283 26 6 7 V eamayor de San Martín 1 .022 97 7 57 CW861as de Santa Marta 388 37 3 8 Almenara de Adata 93 92 58 Cuenca de Campos 523 46 5 9 Amusquillo 35 1 330 59 Curiel 329 32 9 1 0 Arroyo 57 1 559 60 Encinas de Esgueva 690 67 7 1 1 Ataquines 1 .25 8 1 .21 3 61 Esguevillas de Esgueva 646 64 7 1 2 Bahabón 38 3 381 62 Fomüelúda 565 55 1 1 3 Barrial de la Loma 364 354 63 Fom nedraza 227 21 4 1 4 Barruelo 129 129 64 Fontihoytirlo 17 0 169 1 5 Becilla de Valderaduey 77 5 787 65 Fresno el 4 x . :, 1 .847 1 .833 1 6 ldenafarces 16 1 161 66 Fuensaldada 676 67 2 17 ' Bercero 47 2 466 67 Fuente el Sv` 47 1 46 2 1 8 »emanado 48 4 8 68 Fuente - Olmedo 12 9 12 5 1 9 Berrueces 28 2 282 69 Gallegos de Hornija 21 5 20 3 20 Bobadilla del Campo 56 2 567 7 0 Galón de Campos 152 14 9 21 Bocigas 156 150 7 1 Gerla 45 2 43 2 22 Bocos de Duero 18 1 182 7 2 Gómeznarro 298 29 1 23 Boecillo 79 5 776 7 3 Hernin de Campos 444 44 4 24 Boleños de Campos 649 622 7 4 Hornillos 303 31 3 25 Brahojos de Medina 323 31 3 7 5 Iscar 5.30 3 5 .19 2 26 Bustillo de naves 17 3 173 76 Laguna de Duero 3 .428 3.40 5 27 Cabezón 1 .81 6 1 .80 8 77 Langayo 752 74 7 28 Cabezón de Valderaduey . -

Programación “Encendiendo Las Candilejas 2021”

PROGRAMACIÓN “ENCENDIENDO LAS CANDILEJAS 2021” MUNICIPIO ACTUACIÓN NOMBRE EMPRESA / AUTONOMO NOMBRE ARTÍSTICO Alcazarén Mª Cristina Redondo Alonso Mª CRISTINA REDONDO ALONSO Aldea de San Miguel Isabel Bellido Blanco NUEVO FIELATO Aldealbar Jesús Puebla Sanz JESÚS PUEBLA "MIMO" Amusquillo Patricia de La Fuente Hidalgo DIVENTIA Benafarces Fernando Arribas Negro FERNANDO ARRIBAS Berrueces Patricia de La Fuente Hidalgo DIVENTIA Bobadilla del Campo Rayuela Producciones Teatrales S.L. RAYUELA PRODUCCIONES Boecillo Esther Pérez Arribas PIE IZQUIERDO Brahojos de Medina Juan Manuel Pérez Pérez BOLOLO TEATRO Cabezón de Pisuerga César Martín Catalina EMBOSCADAS PRODUCCIONES Carpio, El Jesús Ángel Rodríguez Vivar RITA CLARA Casasola de Arión Mercucho Producciones, S.L. TELÓN DE AZÚCAR Castrobol Gutiérrez Arroyo S.L. JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ · IBERJAZZ Castrodeza Vanesa Muela Labajo VANESA MUELA Castronuevo de Esgueva Félix Fradejas Herrera GHETTO 13-26 Ciguñuela César Diez Rodríguez COVER CLUB Cogeces de Íscar Jesús María González Ruiz SUSO GONZÁLEZ Cubillas de Santa Marta Natalia Puente Fernández LUCIÉRNAGAS TEATRO El Campillo Teatro del Azar, S.L. AZAR TEATRO Foncastín Javier Vidal Briones DÚO CARPE DIEM Fresno El Viejo Producciones Artísticas Kull d´Sac PRODUCCIONES KULL D´SAC Fuensaldaña Mª Isabel San Miguel Muñoz CASTELLANAS Gatón de Campos Fernando Arroyo Fidalgo FARROYO Hornillos de Eresma Jesús Enrique Cuadrado ATLANTIC FOLK TRÍO Langayo Fernando Arribas Negro FERNANDO ARRIBAS Manzanillo Rodrigo Jarabo Benavides RODRIGO JARABO Mayorga Juan José Gatto Giraldi TEATRO DEL GATTO Medina de Rioseco Máquina Teatral Teloncillo SL TEATRO TELONCILLO Megeces Héctor Matesanz Martín LADY VENENO Melgar de Arriba Rodrigo Tamariz Fernández IMAGINART TEATRO Mojados Farahdiva, S.L. FARAHDIVA MUNICIPIO ACTUACIÓN NOMBRE EMPRESA / AUTONOMO NOMBRE ARTÍSTICO Mota del Marqués Ignacio Jimeno Rodríguez JIMENOS BAND Mucientes Carlos A. -

X Legislatura 4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO 463. Preguntas Para Respuesta Escrita

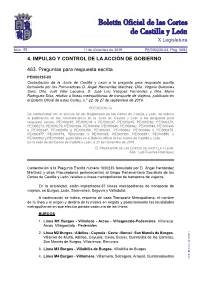

X Legislatura Núm. 55 11 de diciembre de 2019 PE/000235-03. Pág. 5082 4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO 463. Preguntas para respuesta escrita PE/000235-03 Contestación de la Junta de Castilla y León a la pregunta para respuesta escrita formulada por los Procuradores D. Ángel Hernández Martínez, Dña. Virginia Barcones Sanz, Dña. Judit Villar Lacueva, D. José Luis Vázquez Fernández y Dña. María Rodríguez Díaz, relativa a líneas metropolitanas de transporte de viajeros, publicada en el Boletín Oficial de estas Cortes, n.º 22, de 27 de septiembre de 2019. PRESIDENCIA De conformidad con el artículo 64 del Reglamento de las Cortes de Castilla y León, se ordena la publicación de las Contestaciones de la Junta de Castilla y León a las preguntas para respuesta escrita, PE/000230, PE/000234 a PE/000237, PE/000245, PE/000262, PE/000270, PE/000273, PE/000279, PE/000284, PE/000336, PE/000340, PE/000342, PE/000343, PE/000345 a PE/000347, PE/000350 a PE/000359, PE/000361, PE/000362, PE/000366 a PE/000375, PE/000377, PE/000379, PE/000382 a PE/000385, PE/000390, PE/000391, PE/000550 a PE/000552 y PE/000580, publicadas en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla y León. En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 27 de noviembre de 2019. El Presidente de las Cortes de Castilla y León, Fdo.: Luis Fuentes Rodríguez Contestación a la Pregunta Escrita número 1000235 formulada por D. Ángel Hernández Martínez y otros Procuradores pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León, relativa a líneas metropolitanas de transporte de viajeros. -

Palacio De Congresos De Madrid … in the Very Heart of the City Index 1

Palacio de Congresos de Madrid … in the very heart of the city Index 1. ¿Why Palacio de Congresos de Madrid? 2. Summary of Facilities 3. Facilities 4. Services 5. Organizing an event 6. Background 7. Location Outdoor Esplanade United Nations Conference at the Auditorium 1. Why Palacio de Congresos de Madrid? . Because after 40 years celebrating events, it is the most experienced convention centre of the country. Because it is located in the heart of Madrid, very close to the best hotels, restaurants and shops of the city. Because it offers numerous polyvalent premises for up to 2,000 people. Because it is accessible by all means of transport. Exhibition at Main Hall Press Conference at the Exhibition Hall 2. Summary of Facilities Premises for: congresses, meetings, presentations, spectacles, exhibitions Fashion Show National Press Conference • Auditorium: up to 1,909 people, stall level for 995. • Exhibition Hall I: 580 m2 • Room Unesco : up to 400 people. • Exhibition Hall II 1.228 m2 • Rooms Goya, 2, 7, 8 & Privados: up to 200 people. • Banquet Hall: 1.150 m2 • Rooms Europa, Anticcis & VIP’s: up to 150 people. • Main Foyer: 1.385 m2 • Room 9: up to 100 people. • First Floor Foyer: 572 m2 • Room 9 bis: up to 70 people. • Second Floor Foyer: 246 m2 • Six offices with 11 meeting rooms for 1 to 30 people. • Miró Square: 1.000 m2 outdoors 2. Summary of Facilities 2. Summary of Facilities MEETING ROOMS AREA (m2) HEIGHT LENGTH CAPACITY 2008 RATES x WIDTH Theatre Class U-shaped Imperial €/DAY room table Table Auditorium 1.816 14,00 1.909 4.610 -

Santiago De Compostela Y La Devoción Al Apóstol Santiago Alfeo, La Otra Faz Del Culto Jacobeo*

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Dadun, University of Navarra SANTIAGO DE COMPOSTELA Y LA DEVOCIÓN AL APÓSTOL SANTIAGO ALFEO, LA OTRA FAZ DEL CULTO JACOBEO* José Manuel García Iglesias Universidad de Santiago de Compostela SUMARIO I. El Apóstol Santiago Alfeo. II. En la Catedral: en la Portada de Plate- rías; en las obras del Pórtico de la Gloria y del Coro mateano; la cabeza- relicario de Santiago Alfeo; el Arca de la Obra; las obras del claustro y San- tiago el Menor; en los púlpitos y el coro clasicista; sobre la devoción a Santia- go Alfeo en el siglo XVII; en la fachada del Obradoiro; los siglos XIX y XX. I. El apóstol Santiago Alfeo Se trata del apóstol que encabeza el Grupo del Colegio Apostóli- co que está constituido por los parientes de Cristo, al lado de Judas Tadeo y Simón. Era hijo de María Cleofás, hermana de Ana, la ma- dre de la Virgen María. La denominación de Menor, que le otorga el evangelista Marcos, se relaciona con que era más joven, o de menor tamaño, o de menor importancia en la Vida de Jesús, que el otro Santiago apóstol, el Ma- yor. Fue nombrado primer obispo de Jerusalén por San Pablo. El rela- to de su muerte se recoge en textos de Flavio Josefo y de Hegesipo: Publicado en: Actas del I Congreso Ibero-asiático de Hispanistas Siglo de Oro e Hispanismo general (Delhi, 9-12 de noviembre, 2010), ed. Vibha Maurya y Mariela Insúa, Pamplona, Publica- ciones digitales del GRISO/Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra, 2011, pp. -

11 12 021 15 092 14 13 16

Distrito 01 - Centro 071 092 15 14 16 11 13 102 12 021 Barrios 11 - Palacio 12 - Embajadores 13 - Cortes 14 - Justicia 15 - Universidad 16 - Sol Dirección General de Estadística Distrito 01 - Centro 29 7 6 4 46 45 44 43 55 58 1 56 57 71 80 30 26 2 3 47 23 48 49 53 52 79 25 72 81 51 78 24 22 107 50 106 21 73 76 19 103 91 92 90 20 89 108 105 17 104 102 87 75 6 93 88 18 16 109 100 101 15 110 111 99 98 94 82 84 10 5 97 14 1 112 113 79 96 95 81 114 75 1 11 2 77 13 115 76 73 84 12 116 1 3 74 4 117 2 118 69 124 1 6 72 123 119 7 17 120 69 70 8 121 9 68 71 16 65 1 26 67 2 27 64 11 25 66 12 45 63 3 15 5 18 28 71 4 46 6 14 47 59 61 62 19 13 24 29 49 43 102 31 48 51 30 34 13 7 20 23 58 6 33 50 53 35 42 12 8 21 36 54 9 55 57 22 32 37 38 11 95 41 56 10 40 83 39 80 81 15 82 217 90 14 89 94 20 72 73 79 74 78 77 52 11 13 87 922122 23 24 71 67 Barrios 11 - Palacio 12 - Embajadores 13 - Cortes 14 - Justicia 15 - Universidad 16 - Sol Dirección General de Estadística Distrito 01 - Centro Barrio 11 - Palacio 15 111 99 98 97 113 a ñ a 112 14 aa¤ spp EEs 10 e dza 114 la G C zPa ío r a a R L a d l e nG a P g V r F r s a aía o R o n n m V e it ¡ 11 l e o a o s j n t 1 o 115 13 2 a 116 A ilv r r S ia Torija z ilva 84 12 a S E Cuesta de San Vni cVeicnetnete n Cuesta Sa c a la 3 rn o a B l c Jacometrezo a ió g n tu r o P n . -

Palacio Real De Madrid

PALACIO REAL DE MADRID PALACIO REAL DE MADRID PRÓLOGO La eliminación de las barreras arquitectónicas en los Reales No estaríamos satisfechos si este mejor servicio a los Sitios constituye un objetivo que Patrimonio Nacional viene ciudadanos no alcanzara también al porcentaje de personas compartiendo con el Real Patronato sobre Discapacidad y que tienen alguna discapacidad y continuaran las limitaciones la Fundación ACS desde el año 2009. Fruto de los diferentes que imponen barreras arquitectónicas de un edificio del convenios en este ámbito han sido las actuaciones en los siglo XVIII. El acceso, conocimiento y disfrute del edificio, sus Reales Monasterios de San Lorenzo de El Escorial, Las Huelgas obras de arte y elementos decorativos para todos, debía de en Burgos, Santa Clara en Tordesillas y San Jerónimo en Yuste. conformar el logro del Convenio entre el Real Patronato para la Discapacidad, Fundación ACS y Patrimonio Nacional. El 25 de junio de 2014, suscribimos otro convenio para lograr la accesibilidad en el edificio más emblemático de Patrimonio La ejecución de estos trabajos ha supuesto la dotación de Nacional, también el más visitado, el Palacio Real de Madrid. rampas y mecanismos de acceso, la adecuación de aseos, accesibilidad a puntos de información, taquillas, salas de En los últimos tres años el Palacio Real de la capital de España, investigación, oficinas y en general a zonas de servicio. Allí sede oficial de la Jefatura del Estado donde se realizan los donde pueda llegar una persona sin discapacidad, debe actos más solemnes de la Corona española y que recorren también acceder cualquiera que tenga alguna limitación. -

Pdf (Boe-A-2013-13497

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 306 Lunes 23 de diciembre de 2013 Sec. III. Pág. 103869 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 13497 Orden HAP/2404/2013, de 18 de diciembre, sobre delegación de la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas. El apartado 3 del artículo 91 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, establece la posibilidad de delegar la inspección del Impuesto sobre Actividades Económicas, en los términos que se disponga por el Ministro de Hacienda, en los Ayuntamientos, Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos Insulares, Comunidades Autónomas y otras Entidades Locales Menores reconocidas por las leyes, que lo soliciten. El artículo 18 del Real Decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho Impuesto, dispone que las solicitudes deberán presentarse antes del 1 de octubre del año inmediato anterior a aquél en el que hayan de surtir efecto, y que la delegación se llevará a efecto mediante Orden del Ministro de Hacienda publicada en el «Boletín Oficial del Estado» antes del inicio del año natural en el que la delegación vaya a hacerse efectiva. Finalizado el plazo para presentar las solicitudes, procede resolver las peticiones recibidas. Las habilitaciones al Ministro de Hacienda contenidas en las normas citadas deben entenderse realizadas actualmente al Ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, conforme al Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los Departamentos ministeriales. -

El Cuento Hispanoamericano

El cuento hispanoamericano EI. origen del cuento de la América Hispana hay que buscarlo en la época colonial, y casi sin excepción, se deriva en su estado inicial, de los cuentos españoles de los siglos xvi al xvill, pues la literatura hispanoamericana es una expresión y reflejo de la es- pañola. Es, sin embargo, en el siglo xix cuando el cuento se desarrolla y adquiere algunos caracteres propios. El desarrollo intelectual de nuestros países está aunado con el histórico. Dividida la América en naciones a principios del siglo xix cada Estado dió origen a una literatura propia, con escritores de carácter típico del país. Este des- arrollo independiente, sin embargo, es lento aunque certero, pues a mitad del siglo este regionalismo americano todavía no se había precisado con marcado acento. En los Andes y en México la labor intelectual adquiere mayor independencia, con tendencia autóctona. El choque de los incas y de los aztecas con el blanco, la conquista y las subsiguientes guerras, el cambio de la colonia a Estados in- dependientes forman un conjunto de relaciones, pacíficas unas, vio- lentas otras, que ofrecen al buen observador fuentes fabulosas para su arte literario. En su principio era preciso estudiar el cuento en conjunto, sin intentos de personalidad diferencial, pues apenas se encontraban. Las fuentes literarias habían sido las mismas en México como en el Perú. México es, quizá, la primera colonia hispana en desarrollar cáracteristicas literarias propias. A medida que el desarrollo étnico, cultural y político ha ido modulando a cada distrito en forma es- pecial, el cuento y la naración han ido tomando caracteres pecu- liares. -

CD PV.1242-ES.Pdf

CD/PV.1242* Conferencia de Desarme 15 de septiembre de 2011 Español Acta definitiva de la 1242ª sesión plenaria Celebrada en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el jueves 15 de septiembre de 2011, a las 10.50 horas Presidente: Sr. Rodolfo Reyes Rodríguez ................................................................................................... (Cuba) * Publicado nuevamente por razones técnicas el 10 de febrero de 2015. GE.12-63622 (S) 100215 100215 CD/PV.1242 El Presidente: Declaro abierta esta sesión plenaria, que tiene el número 1242. Damos nuevamente la bienvenida a su Excelencia el Sr. Tokayev, Secretario General de la Conferencia, a nuestra sala. Pasemos directamente a la aprobación del informe. El proyecto de informe ha sido distribuido; de hecho ha sido aprobado preliminarmente en las consultas oficiosas que acabamos de realizar. Quiero dar la palabra al Embajador Michiel Combrink, felicitarlo y expresarle nuestro reconocimiento, en nombre de toda la Conferencia y en el mío propio, por el esfuerzo, por el desempeño, por el talento y por la capacidad diplomática demostrada en el ejercicio de su mandato. En nombre de la delegación cubana, que ejerce la Presidencia, y en nombre de Sudáfrica, como siempre tan dispuesta a realizar este empeño en interés del desarme y en interés del éxito de la conclusión de las labores de la Conferencia en este año 2011, él estuvo conduciendo los trabajos. Aunque el Embajador Combrink tendrá la oportunidad de expresar otros tipos de reconocimientos y referirse de manera más detallada a estos días de intensas negociaciones oficiosas en la sala 1 entre todas las delegaciones interesadas, en mi nombre también quiero dar las gracias a todas aquellas delegaciones que estuvieron trabajando, tanto delegados como embajadores, que dedicaron su tiempo y su esfuerzo para que pudiéramos aprobar el informe en la jornada de hoy. -

EL ANTIGUO PALACIO DE ADANERO Introducción La Historia De La Arquitectura Residencial En Madrid Nunca Ha

EL ANTIGUO PALACIO DE ADANERO Introducción La historia de la arquitectura residencial en Madrid nunca ha des tacado, salvo en contadas excepciones, por contribuir de un modo positivo a la imagen de la ciudad. No me refiero ahora a las casas de 1 I CORRAL, j. del. Las casas a la malicia, renta o alquiler, tampoco a las «casas a la malicia» , no a las «corralas», Madrid, 1977. casas de «tócame-Roque» ni a otras formas más o menos castizas de lo que en el pasado fue la vivienda popular y modesta, a las que Ramón de la Cruz, Mesonero-Romanos, Larra y Galdós dedicaron ya muy sabrosas páginas. Quiero referirme a la escasa contribución, tanto de la nobleza vieja como de la nueva burguesía, a la construcción de la ciudad a través de una imagen culta de la vivienda privada que como signo externo de un estatus social y de un poder económico, consti tuye uno de los episodios más brillantes de la arquitectura europea entre los siglos XVI y XIX. Cualquier comparación con Italia, Francia o Inglaterra resultaría muy enojosa, por lo que resulta ocioso nombrar obras, ciudades y arquitectos que harían más inexplicable aún aquel desdén por las formas cultas de vida entre las que se incluye, y muy principalmente, el de la casa propia. La misma iniciativa real queda muy por debajo del comporta miento habitual en ese binomio espectacular que suele ser poder/ arquitectura en Europa. Habrá que esperar al siglo XVIII para que el Palacio Real nuevo, haga olvidar tantas reformas y ampliaciones del viejo Alcázar de Madrid, en el intento de convertir en palacio el anti 2 PLAZA, F.