Diagnostic Environnement

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Joyeuses Fêtes

V 2020-2021 É ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE N°16 - DÉC-JANV-F JOYEUSES FÊTES L'ALTERNANCE : BUS 56 : MOBILE, CIRCUIT COURT FILIÈRE D'EXCELLENCE ACCESSIBLE VERS... VERS L'EMPLOI ET LABELLISÉ VOTRE ASSIETTE NOTRE TERRITOIRE EPN La Chapelle- du-Bois- des-Faulx Émalleville Irreville Tourneville St-Germain- des-Angles Evreux Portes de Normandie Sacquenville Dardez Le Mesnil- Le Saint-Vigor -Fuguet Normanville Boulay- Saint-Martin -Morin Reuilly la-Campagne Fontaine sous-Jouy Aviron Gauville-la Campagne Gravigny Sassey Jouy-sur-Eure @evreuxportesdenormandie Huest Gauciel Parville Caugé @EvreuxVille Fauville Boncourt Saint Évreux Miserey Sébastien de-Morsent Le-Vieil Évreux Cierrey Angerville- -la-Campagne Arnières @villeevreux sur-Iton La Trinité Guichainville Le-Val @epn_27 Les-Baux Saint-Luc David Sainte Croix Saint Germain-de Les Ventes Prey Fresney Le-Plessis La Baronnie Grohan Fresney Grossœuvre Bretagnolles Épieds Serez Ville d’Evreux La-Forêt Foucrainville du-Parc Evreux Portes de Normandie Jumelles Mousseaux Garennes Neuville sur-Eure Saint Les Authieux André-de La-Couture l'Eure Boussey Mouettes Chavigny Bailleul evreuxportesdenormandie.fr L'Habit Champigny Carte SPI la-Futelaye Coudres Bois le-Roi Croth Moisville Saint Lignerolles Laurent-des Bois Courriel : [email protected] Marcilly-la Campagne Illiers l'Évêque Marcilly Téléphone : sur-Eure 02 32 31 73 84 Droisy Courdemanche Courrier : Évreux Portes de Normandie Mesnil Muzy Direction de la Saint sur Germain-sur l'Estrée Acon Avre Communication 8, rue de l’horloge 27000 Évreux Protégeons-nous en respectant les gestes barrières 20 sec 1m se laver les mains utiliser du gel porter un masque aérer les locaux distanciation physique hydroalcoolique 2 le magazine - Évreux Portes de Normandie - Évreux - N°16 - Déc/Janv/Fév 2020-2021 « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. -

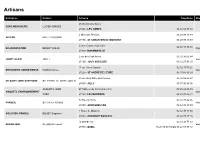

Artisans Fenetre

Artisans Entreprise Contact Adresse Telephone Site 28 chemin des haies EURE MENUISERIE LUCIEN SIMOES 27340 - LES DAMPS 06 68 52 73 83 2 allée des Pinsons 06 29 99 19 39 API FEN MAEL LAGUIONIE 27180 - ST SEBASTIEN DE MORSENT 06 29 99 19 39 Centre Commercial Caër 02 32 37 48 68 BIS RENOVATION BENOIT DULAC http://www.bis-renovation.com 27930 - NORMANVILLE 2 rue des Sept Acres 02.32.36.62.64 JOUET ALAIN JOUET www.jouet-alain.com 27120 - JOUY SUR EURE 06.12.27.91.10 11 rue Jules Cayaux 02 32 37 59 21 MENUISERIE ANDRESIENNE FONCK Carole www.menuiserie-andresienne.com 27220 - ST ANDRE DE L'EURE 06 15 60 85 29 29 rue de la Mare des Fosses 02 32 54 60 27 DE SAINT JORE STEPHANE STEPHANE DE SAINT JORES 27600 - AILLY 06 77 90 66 06 ANQUETIL JEAN 47 TER rue du Général Leclerc 09.65.24.55.34 ANQUETIL ENVIRONNEMENT www.anquetil-environnement.fr (Isolation en cours pour être sur le site) YVES 27100 - LE VAUDREUIL 06.88.87.36.11 73 Rue St Pierre 02 32 37 42 96 FARGES SYLVAIN FARGES http://www.menuiserie-farges.fr 27220 - GROSSOEUVRE 06 82 85 39 59 1 Route de Moisville 02 32 38 11 58 SOLUTION CONSEIL BOUET Stephane 27220 - CHAVIGNY BAILLEUL 06 22 79 17 16 14 grande rue 02 32 34 71 33 RENOV-ISOL SEGOUIN Laurent www.renov-isol.fr / [email protected] 27730 - BUEIL 06 20 56 68 59 OU 06 24 88 57 12 7 Quai de Seine 09.83.22.50.04 L.M.P LEMARIOUX Yoann 27740 - POSES 06.80.35.32.34 ou 06.88.15.92.97 4 route de Moisville Ardennes 02 32 37 15 14 BRISORGUEIL BRISORGUEIL Eric 27220 - CHAVIGNY BAILLEUL 18, rue du Vallot 02 32 34 49 38 LENORMAND CLAUDE CLAUDE LENORMAND -

Plan De Transport Des Circuits Scolaires « Immaculee De Damville »

PLAN DE TRANSPORT DES CIRCUITS SCOLAIRES « IMMACULEE DE DAMVILLE » HORAIRES & ITINERAIRES Valables à compter du lundi 04/01/2021 IMMA 01 Matin Soir Midi VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON VERNEUIL S/ AVRE - Lycée Porte de Normandie 07:35 17:22 13:27 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON VERNEUIL S/AVRE - Collège M. de Vlaminck 07:37 17:20 13:25 BREZOLLES Salle des fêtes 07:55 17:00 13:05 DAMVILLE IMMA 08:25 16:30 12:35 IMMA 02 Matin Soir Midi VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON VERNEUIL S/ AVRE - Lycée Porte de Normandie 07:35 17:22 13:27 VERNEUIL D'AVRE ET D'ITON VERNEUIL S/AVRE - Collège M. de Vlaminck 07:37 17:20 13:25 BRETEUIL S/ ITON - Gendarmerie 07:55 17:00 13:05 DAMVILLE IMMA 08:25 16:30 12:35 IMMA 03 Matin Soir Midi MARBOIS LE CHESNE - Les Mares 07:50 17:05 13:10 NAGEL-SEEZ-MESNIL RD 840 07:55 17:00 13:05 CONCHES-EN-OUCHE Place Aristide Briand 08:03 16:52 12:57 NOGENT-LE-SEC Eglise 08:12 16:43 12:48 DAMVILLE IMMA 08:25 16:30 12:35 IMMA 04 Matin Soir Midi SAINT-ANDRE-DE-L'EURE Ecole de l’Hôtel de Ville 08:00 16:55 13:00 LES AUTHIEUX Face Restaurant 08:05 16:50 12:55 CHAVIGNY-BAILLEUL Bailleul 08:10 16:45 12:50 DAMVILLE IMMA 08:25 16:30 12:35 IMMA 05 Matin Soir Midi GROSSOEUVRE Salle des fêtes 07:35 17:20 13:25 JUMELLES Mairie 07:40 17:15 13:20 LIGNEROLLES Gratheuil 07:55 17:00 13:05 COUDRES Ecole 08:00 16:55 13:00 CHAVIGNY-BAILLEUL Ecole / Eglise 08:05 16:50 12:55 DAMVILLE IMMA 08:25 16:30 12:35 IMMA 06 Matin Soir Midi TILLIERES-SUR-AVRE Eglise 07:45 17:13 13:18 ACON Le Rousset Mairie 07:55 17:03 13:08 ACON Le Mesnil d'Acon 07:58 17:00 13:05 DROISY Panlatte -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°27-2018-015

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°27-2018-015 EURE PUBLIÉ LE 6 FÉVRIER 2018 1 Sommaire DDFIP de l'Eure 27-2017-07-01-001 - Trésorerie de Thiberville - procuration délégation Myriam PIEDAGNIEL au 01 07 2017 (2 pages) Page 3 DDTM 27-2018-02-02-004 - Arrêté préfectoral 2018-22 autorisant la pêche sur 3 plans d'eau dénommés étangs de Saint Ouen à La Croix St Leufroy et Cailly sur Eure (2 pages) Page 6 27-2018-02-02-005 - Arrêté préfectoral autorisant la pêche dans le plan d'eau Jean Paradis à TOSNY (2 pages) Page 9 27-2018-02-02-006 - Arrêté préfectoral autorisant la pêche dans les 2 plans d'eau nommés "étangs des ponts verts sur la commune de St Ouen d'Attez (2 pages) Page 12 27-2018-02-06-004 - Arrêté préfectoral n°ddtmsebf2018011 de retrait d'agrément de vidangeur à la société Glisolles vidanges (2 pages) Page 15 27-2018-02-06-003 - Arrêté préfectoral n°ddtmsebf2018012 portant agrément à la société Assainissement Vidange Rilloise pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif (6 pages) Page 18 27-2018-02-06-002 - Arrêté préfectoral n°ddtmsebf2018013 portant agrément à la société Assainissement Glisolles Vidanges pour la réalisation des vidanges des installations d'assainissement non collectif (6 pages) Page 25 Préfecture de l'Eure 27-2017-12-22-012 - Arrêté interpréfectoral DRCL/BCLI/2017-60 fixant les conditions financières et patrimoniales de retrait des communes d'Acon, Courdemanche, Droisy, Illiers-l'Evêque, Louye, La Madeleine-de-Nonancourt,Marcilly-la-Campagne, Mesnil-sur-l'Estrée, Moisville, -

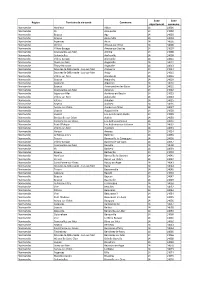

Liste Des Communes Concernées

ANNEXE 1 : LISTE DES COMMUNES DU GAL Le GAL Avre, Eure et Iton est constitué de 68 communes rassemblant au total 63164 habitants (population totale INSEE 2014). Voici la liste des communes qui constituent son périmètre : Population Zone urbaine Code Zone Commune totale EPCI Verneuil sur INSEE urbaine Zone urbaine Zone urbaine INSEE 2014 Dreux Evreux Paris Avre Acon 27 002 488 INSE Armentières-sur-Avre 27019 175 INSE Bâlines 27036 548 INSE Bémécourt 27 054 536 INSE Bois le Roi 27 073 1 136 EPN x Bourth 27 108 1 310 INSE Bretagnolles 27 111 203 EPN x Breteuil 27 112 4 684 INSE Breux-sur-Avre 27 115 350 INSE Buis-sur-Damville 27 416 999 INSE Chambois 27 032 1 343 INSE x Champigny la Futelaye 27 144 273 EPN Chavigny Bailleul 27 154 577 EPN x Chennebrun 27 155 116 INSE Coudres 27 177 556 EPN Courdemanche 27 181 621 INSE x Courteilles 27 182 149 INSE Croth 27 193 1 325 EPN x Droisy 27 206 436 INSE Epieds 27 220 373 EPN x Foucrainville 27 259 78 EPN x Fresney 27 271 345 EPN Garennes/Eure 27 278 1 913 EPN x Gournay-le-Guérin 27 291 147 INSE Grandvilliers 27 297 347 INSE Grossoeuvre 27 301 1 138 EPN x Illiers-l'Evêque 27 350 1 013 INSE Jumelles 27 360 315 EPN x La Baronnie 27 277 705 EPN x La Couture-Boussey 27 183 2 355 EPN x La Forêt du Parc 27 256 585 EPN x La Madeleine-de-Nonancourt 27 378 1 200 INSE Le Lesme 27 565 663 INSE Les Authieux 27 027 297 EPN Les Barils 27 038 238 INSE Les Baux-de-Breteuil 27 043 683 INSE L'Habit 27 309 533 EPN x L'Hosmes 27 341 86 INSE Lignerolles 27 368 314 EPN Louye 27 376 252 INSE x Avenant n° 1 / Annexe 1 – -

Compte Rendu Réunion Du 13 Octobre 2017 Pour Affichage

SÉANCE DU 13 OCTOBRE 2017 °°°°°°°°°°°°°°° Convocation du 06 octobre 2017 Adhésion de la commune de Saint- Germain-sur-Avre à Évreux Portes de Normandie : Par délibération de son conseil municipal en date du 7 juillet 2017, la commune de Saint- Germain-sur-Avre issue de la Communauté de communes Interco Normandie Sud Eure (INSE) a fait connaître son souhait d’intégrer la communauté d’agglomération Évreux Portes er de Normandie à compter du 1 janvier 2018. La procédure d’adhésion prévue à l’article 5211-18 du code général des collectivités territoriales, dispose que le périmètre d’un établissement public de coopération intercommunale peut être ultérieurement étendue, par arrêté du Préfet, par adjonction de communes nouvelles. Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article 5216-1 du CGCT, les communes s’associent au sein d’un espace de solidarité, en vue d’élaborer et conduire ensemble un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur territoire. Le Conseil communautaire d’Évreux Portes de Normandie a émis un avis favorable à l’adhésion de la commune de Saint-Germain-sur-Avre par délibération du 26 septembre 2017. Il appartient désormais aux 62 communes membres d’EPN, dans le délai de trois mois à compter de la notification de la délibération du Conseil communautaire, de se prononcer sur l’admission de Saint-Germain-sur-Avre dans les conditions de majorité qualifiée requises, soit avec l’accord des 2/3 des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population, ou bien, de la moitié des conseils municipaux représentants les 2/3 de la population. -

Région Territoire De Vie-Santé Commune Code Département Code

Code Code Région Territoire de vie-santé Commune département commune Normandie Honfleur Ablon 14 14001 Normandie Ifs Acqueville 14 14002 Normandie Bayeux Agy 14 14003 Normandie Bayeux Aignerville 14 14004 Normandie Argences Airan 14 14005 Normandie Verson Amayé-sur-Orne 14 14006 Normandie Villers-Bocage Amayé-sur-Seulles 14 14007 Normandie Courseulles-sur-Mer Amblie 14 14008 Normandie Colombelles Amfreville 14 14009 Normandie Villers-Bocage Anctoville 14 14011 Normandie Dives-sur-Mer Angerville 14 14012 Normandie Thury-Harcourt Angoville 14 14013 Normandie Douvres-la-Délivrande - Luc-sur-Mer Anguerny 14 14014 Normandie Douvres-la-Délivrande - Luc-sur-Mer Anisy 14 14015 Normandie Villers-sur-Mer Annebault 14 14016 Normandie Bayeux Arganchy 14 14019 Normandie Argences Argences 14 14020 Normandie Bayeux Arromanches-les-Bains 14 14021 Normandie Courseulles-sur-Mer Asnelles 14 14022 Normandie Isigny-sur-Mer Asnières-en-Bessin 14 14023 Normandie Villers-sur-Mer Auberville 14 14024 Normandie Falaise Aubigny 14 14025 Normandie Bayeux Audrieu 14 14026 Normandie Aunay-sur-Odon Aunay-sur-Odon 14 14027 Normandie Livarot Auquainville 14 14028 Normandie Livarot Les Autels-Saint-Bazile 14 14029 Normandie Bretteville-sur-Odon Authie 14 14030 Normandie Saint-Pierre-sur-Dives Les Authieux-Papion 14 14031 Normandie Pont-l'Évêque Les Authieux-sur-Calonne 14 14032 Normandie Villers-sur-Mer Auvillars 14 14033 Normandie Verson Avenay 14 14034 Normandie Le Molay-Littry Balleroy 14 14035 Normandie Troarn Banneville-la-Campagne 14 14036 Normandie Villers-Bocage -

ANNEXE 2: Les Communes Et EPCI Du Bassin De L'iton Page 1 EPCI

ANNEXE 2: Les communes et EPCI du bassin de l'Iton Surface incluse dans le % par rapport à la surface totale de EPCI commune bassin de l’Iton (km²) la commune Angerville-la-Campagne 1 644 45% Arnières-sur-Iton 12 033 100% Aviron 7 361 100% Caugé 11 601 100% Chavigny-Bailleul 10 344 56% Dardez 206 7% Émalleville 1 997 48% Évreux 25 670 97% Fauville 2 513 74% Gauciel 2 0,03% Gauville-la-Campagne 6 135 100% Gravigny 10 053 100% Grossœuvre 9 090 55% Guichainville 6 396 42% Huest 5 272 81% Communauté Jumelles 161 2% d'Agglomération Evreux La Chapelle-du-Bois-des- Porte de Normandie Faulx 1 402 32% Le Boulay-Morin 4 856 88% Le Mesnil-Fuguet 3 574 100% Le Plessis-Grohan 8 242 100% Le Vieil-Évreux 0,02 0,0002% Les Baux-Sainte-Croix 17 056 100% Les Ventes 20 621 100% Moisville 1 354 19% Normanville 9 124 100% Parville 4 531 100% Prey 32 0,4% Reuilly 1 098 11% Sacquenville 9 940 100% Saint-Germain-des-Angles 1 849 100% Saint-Martin-la-Campagne 3 505 100% Saint-Sébastien-de-Morsent 10 018 100% Sassey 1 155 27% Tourneville 7 258 100% surface totale EPCI 216 093 Amfreville-Saint-Amand 1 009 10% Communauté de communes de Roumois Fouqueville 5 289 65% Seine La Harengère 337 9% Mandeville 1 787 58% surface totale EPCI 8 422 Aulnay-sur-Iton 1 757 100% Beaubray 15 411 100% Burey 5 341 100% Champ-Dolent 2 331 100% Claville 9 276 52% Collandres-Quincarnon 7 765 97% Conches-en-Ouche 16 688 100% Faverolles-la-Campagne 4 692 100% Ferrières-Haut-Clocher 9 235 81% Gaudreville-la-Rivière 6 663 100% Communauté de communes du Pays de Conches Page 1 ANNEXE 2: Les -

Associations 2017

Commune de Code Type Nom de l'association Titre Titre 2 NOM Prénom Adresse VILLE Téléphone e-mail l'association Postal 30, rue de l'Orée du Bois ILLIERS L'EVEQUE Culture 30th Infantry Division M. BONATTI René 27770 ILLIERS L'EVEQUE 02-37-48-05-25 [email protected] Le Brémien DREUX Sport A-C HAND BALL M. MEDIAVILA François 13, rue de la mairie 28500 MARVILLE MOUTIERS BRULE 06-09-04-69-64 [email protected] NONANCOURT Culture A-C-A-M Ecole de Musique Mme GUINGNIER Marie-Paule Mairie 27320 NONANCOURT 02-32-58-43-25 CHEZ M. PEYROT Michel MARCILLY-la-CAMPAGNELoisirs Amicale des Anciens Combattants M. MANILEVE Philippe 27710 SAINT GEORGES MOTEL 02-32-60-15-82 18, route de Marcilly ILLIERS L'EVEQUE 02-37-48-12-80 COURDEMANCHE Loisirs Amicale des Anciens Combattants M. METAYER Claude 1, rue des Châteaux 27770 ILLIERS L'EVEQUE [email protected] 06-16-05-40-51 LOUYE NONANCOURT Loisirs Amicale des Sapeurs Pompiers M. JACOB Sébastien 8, rue Reine des Prés 28350 ST LUBIN DES JONCHERETS 06-82-25-98-62 MESNIL/L'ESTREE Loisirs Anciens combattants du Mesnil M. PIGALLE Jean-Pierre 7, rue de la côte blanche 27530 EZY SUR EURE 02-37-64-60-19 [email protected] 02-32-58-09-96 MARCILLY-la-CAMPAGNELoisirs Animation Loisirs Créatifs (ALC) M. GALLERNE Jean-Pierre 29, rue de la Vieille Route 27320 MARCILLY-la-CAMPAGNE [email protected] 06-60-22-18-13 APPEL - Ass° Pour les Particuliers et ST GEORGES MOTEL Sociale M. -

CA EVREUX PORTES DE NORMANDIE – Annexe 23

CHAMP D'APPLICATION DU VERSEMENT TRANSPORT (Art. L.2333.64 et s. du Code Général des Collectivités Territoriales) CA EVREUX PORTES DE NORMANDIE – Annexe 23 IDENTIFIANT N° 9302704 CODES DATE COMMUNES CONCERNEES CODES POSTAUX TAUX URSSAF INSEE D'EFFET ANGERVILLE-LA-CAMPAGNE 27017 27009, 27006, 27035, 27031, 27930, 27091 ARNIERES-SUR-ITON 27020 27180, 27002, 27004, 27007 AVIRON 27031 27930, 27932 BAUX-SAINTE-CROIX (LES) 27044 27180 BONCOURT 27081 27120 BOULAY-MORIN (LE) 27099 27931, 27930, 27932 CAUGE 27132 27180, 27007 CHAPELLE-DU-BOIS-DES-FAULX (LA) 27147 27931, 27930 CIERREY 27158 27930 DARDEZ 27200 27930 EMALLEVILLE 27216 27932, 27930 0,90 % 01/03/2012 HAUTE EVREUX 27229 27915, 27009, 27003 NORMANDIE FAUVILLE 27234 27004, 27930, 27018 GAUCIEL 27280 27933, 27930 GAUVILLE-LA-CAMPAGNE 27282 27930 GRAVIGNY 27299 27931, 27002, 27001 GUICHAINVILLE 27306 27016, 27003, 27009 HUEST 27347 27016, 27930 IRREVILLE 27353 27002, 27930 MESNIL-FUGUET (LE) 27401 27930 MISEREY 27410 27005, 27007, 27930 NORMANVILLE 27439 27099, 27931, 27002 PARVILLE 27451 27180, 27006 PLESSIS-GROHAN (LE) 27464 27180 REUILLY 27489 27930 SACQUENVILLE 27504 27930 ST-GERMAIN-DES-ANGLES 27546 27930 ST-LUC 27560 27930 ST-MARTIN-LA-CAMPAGNE 27570 27930 ST-SEBASTIEN-DE-MORSENT 27602 27180, 27006, 27004 ST-VIGOR 27611 27930 CODES DATE COMMUNES CONCERNEES CODES POSTAUX TAUX URSSAF INSEE D'EFFET SASSEY 27615 27930 TOURNEVILLE 27652 27930 LA TRINITE 27659 27930 LE VAL DAVID 27668 27120 LES VENTES 27678 27180 LE VIEIL-EVREUX 27684 27016, 27009, 27001 MOUETTES 27419 27220 0,90 % 01/07/2018 -

ANNEXE 6 - Listes Des Communes En Zone À Pluviométrie Faible Et Des Communes En Zones Hydromorphes

ANNEXE 6 - Listes des communes en zone à pluviométrie faible et des communes en zones hydromorphes Tableau - Communes situées en zone à pluviométrie faible (petites régions agricoles "Pays d'Ouche, plateau de Madrie et plateau de Saint-André") Pays d'Ouche : Ajou, Ambenay, Beaumesnil, Beaumont-le-Roger, Bémécourt, Bois-Anzeray, Bois-Arnault, Bois-Normand- près-Lyre, Bosc-Renoult-en-Ouche, Bourth, Broglie, Chaise-Dieu-du-Theil, Chamblac, Chambord, Champignolles, Chéronvilliers, Cintray, Collandres-Quincarnon, Conches-en-Ouche, Corneville-la- Fouquetière, Épinay, Ferrières-Saint-Hilaire, Fontaine-l'Abbé, Francheville, Gisay-la-Coudre, Gouttières, Grandchain, Grosley-sur-Risle, Guernanville, Jonquerets-de-Livet, Juignettes, La Barre-en-Ouche, La Ferrière-sur-Risle, La Guéroulde, La Haye-Saint-Sylvestre, La Houssaye, La Neuve-Lyre, La Roussière, La Trinité-de-Réville, La Vieille-Lyre, Landepéreuse, Le Fidelaire, Le Noyer-en-Ouche, Les Baux-de-Breteuil, Les Bottereaux, Mélicourt, Mesnil-Rousset, Montreuil-l'Argillé, Neaufles-Auvergny, Notre-Dame-du-Hamel, Rugles, Saint-Agnan-de-Cernières, Saint-Antonin-de-Sommaire, Saint-Aubin-des-Hayes, Saint-Aubin-le- Guichard, Saint-Aubin-le-Vertueux, Saint-Clair-d'Arcey, Saint-Denis-d'Augerons, Sainte-Marguerite-de-l'Autel, Sainte-Marguerite-en-Ouche, Sainte-Marthe, Saint-Laurent-du-Tencement, Saint-Pierre-de-Cernières, Saint- Pierre-du-Mesnil, Saint-Quentin-des-Isles, Sébécourt, Thevray, Verneusses Plateau de Madrié Aigleville, Ailly, Autheuil-Authouillet, Breuilpont, Bueil, Cailly-sur-Eure, Chaignes, -

Évreux Portes De Normandie

ÉVREUX PORTES DE NORMANDIE N°15 - SEPTEMBRE 2020 SOURIEZ, CAP SUR LA BEAUTÉS CACHÉES C’EST LA RENTRÉE ! PROXIMITÉ ! OU OUBLIÉES MAIRIE DE SAINT-LUC NOTRE TERRITOIRE EPN La Chapelle- du-Bois- des-Faulx Émalleville Irreville Tourneville St-Germain- des-Angles Evreux Portes de Normandie Sacquenville Dardez Le Mesnil- Le Saint-Vigor -Fuguet Normanville Boulay- Saint-Martin -Morin Reuilly la-Campagne Fontaine sous-Jouy Aviron Gauville-la Campagne Gravigny Sassey Jouy-sur-Eure @evreuxportesdenormandie Huest Gauciel Parville Caugé @EvreuxVille Fauville Boncourt Saint Évreux Miserey Sébastien de-Morsent Le-Vieil Évreux Cierrey Angerville- -la-Campagne Arnières @villeevreux sur-Iton La Trinité Guichainville Le-Val @epn_27 Les-Baux Saint-Luc David Sainte Croix Saint Germain-de Les Ventes Prey Fresney Le-Plessis La Baronnie Grohan Fresney Grossœuvre Bretagnolles Épieds Serez La-Forêt Foucrainville Ville d’Evreux du-Parc Evreux Portes de Normandie Jumelles Mousseaux Garennes Neuville sur-Eure Saint Les Authieux André-de La-Couture l'Eure Boussey Mouettes Chavigny Bailleul L'Habit evreuxportesdenormandie.fr Années d’adhésion Champigny la-Futelaye Carte SPI à l’agglomération Coudres Bois le-Roi Croth Moisville Saint 2018 Lignerolles Laurent-des Bois Courriel : Marcilly-la [email protected] 2017 Campagne Illiers l'Évêque Marcilly sur-Eure Téléphone : 02 32 31 73 84 2003 Droisy Courdemanche Courrier : Évreux Portes 2002 de Normandie Mesnil Muzy Saint sur Direction de la Germain-sur Acon l'Estrée 2001 Avre Communication 8, rue de l’horloge 2000 27000 Évreux P 7 > 12 P 13 > 32 P 33 > 44 L’avenir nous Dossier La vie appartient élections est belle Souriez, Cap Beautés cachées c’est la rentrée ! sur la proximité ! ou oubliées 2 Le Musée des instruments à vent s’invite chez vous Et si vous vous offriez une promenade culturelle tout en restant chez vous ? Depuis quelques semaines, il est possible de découvrir en ligne près de 300 instruments de musique de collection et 350 photographies d’archive inédites de la Couture-Boussey sur Google Arts et culture.