Communauté De Communes Du Territoire Nord Picardie

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Télécharger Le

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE BALLON AU POING Siège administratif : Maison des sports - 2 Rue Lescouvé – Bâtiment B - 80000 AMIENS Tél. : 03.22.96.86.65 - E-mail : [email protected] RÉGLEMENT INTÉRIEUR 2019 / 2020 ORGANISATION DES CHAMPIONNATS EN SALLE 1. RÈGLES DU JEU : Pour l’ensemble des règles du jeu en salle on se référera aux règlements généraux édictés dans le cahier central de la revue fédérale n° 36. 2. DÉROULEMENT DES CHAMPIONNATS : Pour toutes les catégories : Les rencontres se disputent en 10 jeux gagnants. Attribution des points : 7 - 5 – 4 – 2 – 1– 1 (forfait = 0 point) ème ère Les concours se déroulent sur 8 journées en Minimes, 9 en 2 et en Excellence et 10 en Cadets et en 1 . Ils sont sans repêchage. poules à 3 équipes : 3 parties, le perdant de la partie 1 affronte ensuite l’équipe qui n’a pas encore joué. poules à 4 équipes : 2 ½ finales, 3/4ème Prix et 1 finale. L’horaire de présence obligatoire pour les équipes ne participant pas à la première demi-finale est de 15 minutes après l’heure officielle du concours inscrite au calendrier. poules à 5 équipes : 1 éliminatoire, 2 ½ finales, 3/4ème Prix et 1 finale. L’horaire de présence obligatoire pour les équipes ne participant pas à l’éliminatoire est de 15 minutes après l’heure officielle du concours inscrite au calendrier. CATÉGORIE JUNIORS / SENIORS (2ème - 1ère – Excellence) Concerne les licenciés nés en 2004 et avant. Les joueurs cadets nés en 2005 bénéficiant d’un surclassement (et sous la responsabilité de leurs parents) ne sont autorisés à jouer qu’en deuxième et exceptionnellement en première catégorie. -

Don Et Partage

Doullennais Bernavillois Domartois DÉCEMBRE 2017 TRIMESTRIEL NUMÉRO 23 — 2,5€ 10 381 Don et Partage PAGE 3 PAGE 18 PAGE 23 Un temps de partage en Participer au synode Eveil à la foi : préparer Noël tricotant 2 ÉDITORIAL SOMMAIRE Noël : préparons-nous DANS NOS COMMUNES 3-6 à accueillir le ChristN° 10381 page» Tricoter 2 dans la joie… et avec son cœur » La paroisse Saint-Pierre était en fête Lorsque nous invitons une personne chez » Montalembert labellisé École 21 nous, nous faisons le grand ménage de sorte que notre ami puisse entrer dans une DOSSIER 7-10 maison propre et accueillante. Nous met- » Don et partage tons tout en œuvre pour bien la recevoir. Dans la préparation de la fête de Noël, DANS NOS PAROISSES 11-13 nous allons écouter Jean le Baptiste nous dire « Préparez » Une nouvelle traduction pour le « Notre Père » le chemin du Seigneur. Aplanissez ses sentiers » (Luc 3,4). » Apparition de la Vierge : « Mais priez mes enfants, mon Fils se laisse toucher » Noël est donc est un grand événement. À Noël, Dieu nous fait cadeau de lui-même en nous IL ÉTAIT UNE FOI 14-15 envoyant son Fils. « Car Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui DITES-MOI MONSIEUR LE CURÉ 16 ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle» (Jn 3,16). À Noël, nous allons accueillir ce cadeau sublime de Dieu : LOISIRS 17 l’enfant Jésus, né de la Vierge Marie à Bethléem. Il est né dans la précarité totale, et il a besoin d’être visité et DANS NOTRE DIOCÈSE 18 » Qu’est-ce qu’un synode ? entouré. -

Annexe CARTOGRAPHIQUE

S S R R R !" R $%&''()(* , R R - ! R - R - ". 0E -F 3R -, R (4- - '. 5 R R , , R 2 MM Le territoire du SAGE de l'Authie 1 Le Fliers L 'Au thie La Grouches ne en ili K L a La G é z a in c o u r to Entités géographiques Occupation du sol is e L'Authie et ses affluents Broussailles Limite du bassin hydrographique de l'Authie Bâti Pas-de-Calais Eau libre Somme Forêt Sable, gravier Zone d'activités 05 10 Km Masses d'eau et réseau hydrographique réseau et d'eau Masses Masse d'eau côtière et de transition CWSF5 transition de et côtière d'eau Masse Masse d'eau de surface continentale 05 continentale surface de d'eau Masse Masse d'eau souterraine 1009 : Craie de la vallée d vallée la de Craie : 1009 souterraine d'eau Masse L'Authie et ses affluents ses et L'Authie Le Fli ers e l'Authie e l Les masses d'eau concernant le territoire territoire le concernant d'eau masses Les ' A u t h i e du SAGE de l'Authie de SAGE du la Gézaincourtoise l a G r o u c h 0 10 l e a s K il ie n n 5 Km e 2 Les 156 communes du territoire du SAGE de l'Authie (arrêté préfectoral du 5 août 1999) et la répartition de la population 14 3 AIRON-NOTRE-DAME CAMPIGNEULLES-LES-GRANDES AIRON-SAINT-VAAST RANG-DU-FLIERS BERCK BOISJEAN WAILLY-BEAUCAMP VERTON CAMPAGNE-LES-HESDIN BUIRE-LE-SEC GROFFLIERS WABEN LEPINE GOUY-SAINT-ANDRE ROUSSENT CONCHIL-LE-TEMPLE MAINTENAY SAINT-REMY-AU-BOIS NEMPONT-SAINT-FIRMIN TIGNY-NOYELLE SAULCHOY CAPELLE-LES-HESDIN -

(3+\277Me Phase Calendrier Foot +\341 5 Evolution Inter Sous-District

INTER SOUS-DISTRICT NORD-SUD-SANTERRE 3ème PHASE 2015/2016 Foot à 5 EVOLUTION Instructions Générales : * Feuilles de Plateau et de Test (jeux) à renvoyer sous 48 heures au DISTRICT de la SOMME 46, rue Jules Lefebvre BP 90429 80004 AMIENS Cedex 1 * Infos sur les terrains ( type ou lieu particuliers ) Délégué : PHILIPPE FOURÉ Tél : 0671643433 [email protected] ou [email protected] depuis la 2ème phase : licence obligatoire pour participer à un plateau ( toute absence sera sanctionnée d'une amende ) Date Lieu Horaire Equipes concernées 20-févr-16 FESTI FOOT CAMON 1 - CAMON 2 - CORBIE 1 - CAMON FLESSELLES 1 - FLESSELLES 2 - DOULLENS 1 TALMAS 1 - TALMAS 2 - LA MONTOYE 1 - TALMAS AMIENS SC 1 - AMIENS SC 2 - LONGUEAU 1 CHAULNES 1 - CHAULNES 2 - QUERRIEU 1 - 27-févr-16 CHAULNES MOREUIL 1 - MOREUIL 2 - AILLY SUR NOYE 1 PAYS NESLOIS 1 - PAYS NESLOIS 2 - AMIENS RC 1 - PAYS NESLOIS PERONNE 1 - ROISEL 1 - SAILLY SAILLISEL 1 AILLY SUR SOMME 1 - AMIENS OLYMPIQUE 1 - SALOUEL 1 - ALBERT USO ALBERT USO 1 - DAMERY 1 - ENGLEBELMER 1 CAMON 1 - CAMON 2 - CORBIE 1 - MOREUIL MOREUIL 1 - MOREUIL 2 - AILLY SUR NOYE 1 FLESSELLES 1 - FLESSELLES 2 - DOULLENS 1 - DOULLENS PAYS NESLOIS 1 - PAYS NESLOIS 2 - AMIENS RC 1 TALMAS 1 - TALMAS 2 - LA MONTOYE 1 - 05-mars-16 SAILLY SAILLISEL 1 PERONNE 1 - ROISEL 1 - SAILLY SAILLISEL 1 4 P AMIENS SC 1 - AMIENS SC 2 - LONGUEAU 1 - AMIENS SC O AILLY SUR SOMME 1 - AMIENS OLYMPIQUE 1 - SALOUEL 1 U CHAULNES 1 - CHAULNES 2 - QUERRIEU 1 - DAMERY H L ALBERT USO 1 - DAMERY 1 - ENGLEBELMER 1 E e FLESSELLES 1 - FLESSELLES 2 - DOULLENS -

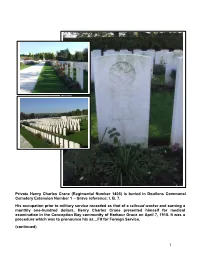

1 Private Henry Charles Crane (Regimental Number 1405) Is

Private Henry Charles Crane (Regimental Number 1405) is buried in Doullens Communal Cemetery Extension Number 1 – Grave reference: I. B. 7. His occupation prior to military service recorded as that of a railroad worker and earning a monthly one-hundred dollars, Henry Charles Crane presented himself for medical examination in the Conception Bay community of Harbour Grace on April 7, 1915. It was a procedure which was to pronounce his as…Fit for Foreign Service. (continued) 1 Having by that time travelled to St. John’s, capital city of the Dominion of Newfoundland, he enlisted two days following his medical assessment, on April 9, at the Church Lads Brigade Armoury on Harvey Road where he was engaged at the daily private soldier’s rate a single dollar plus a ten-cent per diem Field Allowance. It was now to be a further ten days, the date April 19, before he was to undergo his attestation, to swear his Oath of Allegiance, the concluding official formality. At that moment Henry Charles Crane became…a soldier of the King. *A second source has him attesting on the day of his enlistment. There was now to be a lengthy waiting period of nine weeks less a day before Private Crane, Regimental Number 1405, was to embark onto His Majesty’s Transport Calgarian on June 20 in St. John’s Harbour and sail (almost*) directly to the United Kingdom. He was one of the two-hundred forty-two men of ‘F’ Company and eighty-five naval reservists to take passage on that day. (Right above: Naval reservists from Newfoundland, during the early days of the Great War, before their departure for the United Kingdom - from The War Illustrated) Where Private Crane was to spend the interim between his attestation and his departure on…overseas service…is not clear – and is not documented among his papers. -

Procès-Verbal Du Conseil Municipal Du 31 Août 2011

Procès-verbal du Conseil Municipal du 31 août 2011 L’an deux mil onze, le 31 août à 19 H 00, le Conseil Municipal de Doullens, légalement convoqué, s’est réuni en session ordinaire à la Mairie, sous la présidence de Monsieur Christian VLAEMINCK, Maire de la ville de Doullens. Conformément à l’article L2121-18 du Code général des Collectivités Territoriales, la séance a été publique. Monsieur le Maire s’assure que le quorum est atteint, la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Le quorum étant atteint la séance est ouverte. Monsieur le Maire procède à l’appel. Etaient présents : Monsieur Christian VLAEMINCK, Monsieur Jean-Michel BLONDEL, Madame Christelle HIVER, Monsieur Bernard QUINDROIT, Madame Chantal LAVERDURE, Monsieur Christian BATTEUX, Madame Marie-Christine PHILIPPIN, Monsieur Bernard THUILLIER, Monsieur Guillaume CARON, Monsieur Claude MERCIER, Madame Danièle GROSSEMY, Madame Francine MARZEC, Madame Marie Andrée DEGARDIN, Monsieur Michel MARQUET, Monsieur Pascal PIOT, Madame Brigitte DEWAMIN, Monsieur Laurent NAUWYNCK, Mademoiselle Céline BOUAMAMA, Monsieur Pascal DESTRES, Madame Pascale WEYER, Madame Murielle MALLART, Monsieur Arnaud DUPENT. Etaient absents représentés : Madame Jacqueline BALA (pouvoir à Chantal LAVERDURE), Monsieur Daniel QUENTIN (pouvoir à Christelle HIVER), Madame Claudette METTE (pouvoir à Monsieur le Maire). Etaient absents excusés : Madame Nicole LEGRANGER, Madame Marie-Thérèse BOULANGER, Monsieur Bruno CHATELAIN, Madame Olympe CRAPOULET. Monsieur le Maire précise qu’assistent également à cette réunion Madame Roseline DECROIX du Centre des Finances Publiques, Monsieur Franck BARRE, Directeur Général des Services, Madame Cathy HARGEZ, l’Abeille de la Ternoise, le Courrier Picard, la police, et 4 personnes dans le public. p. 1 Monsieur le Maire fait savoir que cette réunion est organisée en urgence dans la mesure où il faut délibérer au plus tard le 31 août, dans les délais impartis par Monsieur le Préfet, par rapport au Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. -

Numéro 19 - Avril 2010 Journal Desdoullennais B ULLETIN D’INFORMATIONS M UNICIPALES Editorial

Numéro 19 - avril 2010 Journal desDoullennais B ULLETIN D’INFORMATIONS M UNICIPALES Editorial Chères Doullennaises, Chers Doullennais, Dans ce numéro du mois d’avril, vous pourrez prendre connaissance des orientations budgétaires pour l’année 2010. Vous constaterez que la priorité est donnée à l’entretien du patrimoine communal et à la poursuite des efforts dans le domaine scolaire et de la jeunesse. Lors de la présentation du Débat d’Orientation Budgétaire 2010, du 4 février 2010, l’engagement a été pris de ne pas augmenter les taux d’imposition. Vous y découvrirez les différentes manifestations qui auront lieu dans les semaines à venir : marché Art et Terroir, Tour de Picardie, carnaval d’été, JDJA… rendues possibles grâce à l’investissement et au dynamisme des membres des nom- breuses associations doullennaises. J’en profite pour saluer et féliciter tous ces bénévoles qui participent, par leurs actions, au rayonnement de Doullens. Par ailleurs, la ville de Doullens sou- haite redonner toute son utilité à la zone bleue gratuite. Vous trouverez dans ce bulletin toutes les informa- tions utiles sur ce sujet. Enfin, vous constaterez que le Conseil Municipal Enfant participe activement à la démocratie locale. Ces jeunes élus ont voté leur pre- mier budget pour mener à bien leurs différentes actions. Votre Maire, Christian VLAEMINCK B ULLETIN D’INFORMATIONS M UNICIPALES DE D OULLENS 2 ACTUALITÉS Orange étend son réseau 3G+ pour les mobiles Tous les adeptes des nouvelles technologies sur les mobiles ont la chance depuis décembre 2009, de bénéficier de la technologie 3G+ sur une partie du territoire de Doullens. -

Recueil Des Actes Administratifs

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS Numéro 09 25 février 2011 RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS N° 09 du 25 février 2011 SOMMAIRE ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT BUREAU DU CABINET Objet : Honorariat de M. Rémy LEROY------------------------------------------------------------------------------------------1 DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE Objet : Arrêté relatif à la composition et à la répartition des sièges de la commission départementale de la coopération intercommunale--------------------------------------------------------------------------------------------------------1 Objet : Arrêté portant élection des représentants des communes , établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicats mixtes et syndicats de communes à la Commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) de la Somme--------------------------------------------------------------------------2 Objet : Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme, composition de la formation « carrières » - Modificatif----------------------------------------------------------------------------------------------------------25 MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION Objet : Délégation de signature à Monsieur Sébastien FAGNON attaché principal, chef de la Mission Départementale de Coordination-------------------------------------------------------------------------------------------------25 DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME Objet : Délégation de signature -

Recueil Des Actes Administratifs Spécial N°2021-053

PRÉFECTURE DE LA SOMME RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS SPÉCIAL N°2021-053 PUBLIÉ LE 20 MAI 2021 Sommaire Direction Départementale des Territoires et de la Mer / Secrétariat de direction 80-2021-05-10-00007 - Arrêté autorisant la destruction des nids et stérilisation des oeufs de goélands argentés (2 pages) Page 4 80-2021-05-07-00003 - Arrêté autorisant la stérilisation des oeufs de goélands argentés. (2 pages) Page 7 80-2021-05-06-00001 - Arrêté portant dérogation aux interdictions de capture, destruction et perturbation intentionnelle d'espèces protégées. (4 pages) Page 10 Direction Départementale des Terrritoires et de la Mer 62 / 80-2021-05-06-00002 - Arrêté portant attribution du permis national de pêche à pied professionnelle - Saison 2021/2022 (4 pages) Page 15 80-2021-04-15-00006 - Arrêté portant attribution du permis national de pêche à pied professionnelle - Saison 2021/2022 (8 pages) Page 20 Préfecture de la Somme - Cabinet / Cabinet 80-2021-05-17-00002 - arrêté autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions des agents de la police municipale de la commune de Saleux 80480 (2 pages) Page 29 80-2021-05-17-00005 - arrêté portant modification d'un système de vidéoprotection : "La Caroline" 6 place Roger Salengro à Corbie 80800 (1 page) Page 32 80-2021-05-17-00003 - arrêté portant modification d'un système de vidéoprotection : AMSOM Habitat- Office Public de l'Habitat de la Somme, 1 rue du Général Frère à Amiens 80000 (2 pages) Page 34 80-2021-05-17-00004 - arrêté portant modification d'un système de vidéoprotection : -

The Birth of Airpower, 1916 the Character of the German Offensive

The Birth of Airpower, 1916 359 the character of the German offensive became clear, and losses reached staggering levels, Joffre urgently demanded as early a start as possible to the allied offensive. In May he and Haig agreed to mount an assault on I July 'athwart the Somme.' Long before the starting date of the offensive had been fixed the British had been preparing for it by building up, behind their lines, the communications and logistical support the 'big push' demanded. Masses of materiel were accumulated close to the trenches, including nearly three million rounds of artillery ammuni tion. War on this scale was a major industrial undertaking.• Military aviation, of necessity, made a proportionate leap as well. The RFC had to expand to meet the demands of the new mass armies, and during the first six months of 1916 Trenchard, with Haig's strong support, strove to create an air weapon that could meet the challenge of the offensive. Beginning in January the RFC had been reorganized into brigades, one to each army, a process completed on 1 April when IV Brigade was formed to support the Fourth Army. Each brigade consisted of a headquarters, an aircraft park, a balloon wing, an army wing of two to four squadrons, and a corps wing of three to five squadrons (one squadron for each corps). At RFC Headquarters there was an additional wing to provide reconnais sance for GHQ, and, as time went on, to carry out additional fighting and bombing duties.3 Artillery observation was now the chief function of the RFC , with subsidiary efforts concentrated on close reconnaissance and photography. -

Mairie De DOULLENS

Transports Scolaires - année 2011/2012 DOULLENS Page 1/51 Horaires valables au mardi 30 août 2011 Transports Scolaires - année 2011/2012 ECOLE PUBLIQUE ETIENNE MARCHAND (DOULLENS) Ligne: 4-02-106 - Syndicat scolaire: BERNAVILLOIS (C.C.) - Sens: Aller - Transporteur: SOCIETE CAP Fréquence Commune Arrêt Horaire Lu-Ma-Je-Ve BERNAVILLE COLLEGE DU BOIS L'EAU 08:15 Lu-Ma-Je-Ve BERNAVILLE PHARMACIE 08:18 Lu-Ma-Je-Ve FIENVILLERS ECOLE 08:25 Lu-Ma-Je-Ve CANDAS RUE DE DOULLENS 08:30 Lu-Ma-Je-Ve DOULLENS ECOLE ETIENNE MARCHAND 08:39 Lu-Ma-Je-Ve DOULLENS COLLEGE JEAN ROSTAND 08:40 Ligne: 4-03-106 - Syndicat scolaire: DOULLENNAIS (C.C.) - Sens: Aller - Transporteur: SOCIETE CAP Fréquence Commune Arrêt Horaire Lu-Ma-Je-Ve OCCOCHES ABRI 08:03 Lu-Ma-Je-Ve OUTREBOIS CENTRE 08:06 Lu-Ma-Je-Ve OUTREBOIS RUE DU HAUT 08:07 Lu-Ma-Je-Ve MEZEROLLES MONUMENT AUX MORTS 08:12 Lu-Ma-Je-Ve REMAISNIL ABRI R.D. 128 08:15 Lu-Ma-Je-Ve BARLY PLACE 08:20 Lu-Ma-Je-Ve NEUVILLETTE PLACE 08:25 Lu-Ma-Je-Ve BOUQUEMAISON PLACE 08:30 Lu-Ma-Je-Ve DOULLENS RANSART 08:35 Lu-Ma-Je-Ve DOULLENS HAUTE VISEE 08:40 Lu-Ma-Je-Ve DOULLENS ECOLE ETIENNE MARCHAND 08:45 Lu-Ma-Je-Ve DOULLENS COLLEGE JEAN ROSTAND 08:50 Ligne: 4-03-118 - Syndicat scolaire: DOULLENNAIS (C.C.) - Sens: Aller - Transporteur: SOCIETE CAP Fréquence Commune Arrêt Horaire Lu-Ma-Je-Ve HEM-HARDINVAL CENTRE 07:58 Lu-Ma-Je-Ve LONGUEVILLETTE CENTRE 08:14 Lu-Ma-Je-Ve BEAUVAL RUE DE CREQUI 08:27 Lu-Ma-Je-Ve BEAUVAL ECOLE PRIMAIRE 08:29 Lu-Ma-Je-Ve BEAUVAL BELLEVUE 08:31 Lu-Ma-Je-Ve GEZAINCOURT BAGNEUX 08:39 Lu-Ma-Je-Ve GEZAINCOURT -

District De La Somme De Football Saison 2021/2022 Composition Des Groupes Championnats Seniors

DISTRICT DE LA SOMME DE FOOTBALL SAISON 2021/2022 COMPOSITION DES GROUPES CHAMPIONNATS SENIORS D 1 A D 1 B D 2 A AS 2A USOAAS ALBERT US ABBEVILLE 2 SC ABBEVILLE 2 RIF AMIENS US BETHENCOURT AMIENS AC 3 US CAMON 2 CS CRECY L’AUXILOISE SC CONTY/LOEUILLY FC MAREUIL CAUBERT CSA MONTIERES AMIENS US CORBIE MIANNAY/MOYENNEVILLE 2 ES DEUX VALLEES RC DOULLENS US NF SC FLIXECOURT O LE HAMEL SC OISEMONT AS GAMACHES 2 ESC LONGUEAU 2 TEMP OISEMONT ES HARONDEL ASP NESLOIS 2 SC PONT REMY FC SAINT VALERY A VILLERS BRETONNEUX AS VALINES D2 B D2 C D3 A FC AILLY SUR SOMME 2 FR AILLY SUR NOYE SEP BLANGY BOUTTENCOURT O AMIENOIS USOAAS ALBERT 2 ASIC BOUTTENCOURT PIGEONNIER AMIENS 2 US DAOURS JS CAMBRON PORTUGAIS AMIENS 2 FR ENGLEBELMER US FRIVILLE 2 RC AMIENS 2 US HAM AS GAMACHES 3 US FLESSELLES AS GLISY MERS AC US LIGNIERES CHATELAIN FC MEAULTE US QUEND FC POIX BC AS QUERRIEU FC RUE/LE CROTOY JS QUEVAUVILLERS US ROSIERES FC SAINT VALERY 2 RC SALOUEL AS SAINT SAUVEUR CO WOIGNARUE D3 B D3 C D3 D ABBEVILLE MENCHECOURT AMIENS FC USOAAS ALBERT 3 AS 2A 2 MONTIERES AMIENS 2 AS CERISY SC BERNAVILLE/PROUVILLE FC BLANGY TRONVILLE AAE CHAULNES 2 ABC2F CANDAS ES CAGNY FC ESTREES MONS RC DOULLENS 2 US CORBIE 2 FC MEAULTE 2 SC FLIXECOURT 2 DREUIL FOOTBALL US MARCHELPOT HALLENCOURT AC FC LA MONTOYE 2 MONTDIDIER AC 2 FC MAREUIL CAUBERT 2 ASFR RIBEMONT CAFC PERONNE 2 AV NOUVION ES SAINS/ST FUSCIEN ES ROYE/DAMERY FC SAINT RIQUIER 2 AS VILLERS BRETONNEUX 2 US SAILLY SALLISEL D4 A D4 B D4 C AVENIR CROISIEN AS ARREST SC CONTY/LOEUILLY 2 US BETHENCOURT 2 L’AUXILOISE 2 ES HARONDEL