Revision Der Cypraeacea (Moll., Gastr.) Von F

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Estado Actual Y Monitoreo De Las Áreas Arrecifales En El Pacífico De

PASO PACÍFICO NICARAGUA Proyecto ATN/ME-13732-NI ARTURO AYALA BOCOS Estado actual y monitoreo de las áreas arrecifales en el Pacífico de Nicaragua 2015 VERSIÓN: 01 PÁGINA 1 de 62 Managua, octubre de 2015. PASO PACÍFICO NICARAGUA Proyecto ATN/ME-13732-NI ARTURO AYALA BOCOS Elaborado por: Arturo Ayala Bocos Fecha de Elaboración 5/11/2015 Revisado por: Para uso del Proyecto Fecha de Revisión 12/10/2015 Aprobado por: Para uso del Proyecto Fecha de Aprobación 12/10/2015 CUADRO DE REVISIONES VERSIÓN: 01 PÁGINA 2 de 62 PASO PACÍFICO NICARAGUA Proyecto ATN/ME-13732-NI ARTURO AYALA BOCOS VERSIÓN: 01 PÁGINA 3 de 62 PASO PACÍFICO NICARAGUA Proyecto ATN/ME-13732-NI ARTURO AYALA BOCOS Tabla de contenido i. Introducción ................................................................................................................................ 8 ii. Antecedentes .............................................................................................................................. 1 iii. Objetivo general .......................................................................................................................... 3 iv. Objetivos específicos ................................................................................................................... 3 v. Área de estudio ........................................................................................................................... 4 6.1 Composición íctica de los arrecifes ............................................................................................ -

References Please Help Making This Preliminary List As Complete As Possible!

Cypraeidae - important references Please help making this preliminary list as complete as possible! ABBOTT, R.T. (1965) Cypraea arenosa Gray, 1825. Hawaiian Shell News 14(2):8 ABREA, N.S. (1980) Strange goings on among the Cypraea ziczac. Hawaiian Shell News 28 (5):4 ADEGOKE, O.S. (1973) Paleocene mollusks from Ewekoro, southern Nigeria. Malacologia 14:19-27, figs. 1-2, pls. 1-2. ADEGOKE, O.S. (1977) Stratigraphy and paleontology of the Ewekoro Formation (Paleocene) of southeastern Nigeria. Bulletins of American Paleontology 71(295):1-379, figs. 1-6, pls. 1-50. AIKEN, R. P. (2016) Description of two undescribed subspecies and one fossil species of the Genus Cypraeovula Gray, 1824 from South Africa. Beautifulcowries Magazine 8: 14-22 AIKEN, R., JOOSTE, P. & ELS, M. (2010) Cypraeovula capensis - A specie of Diversity and Beauty. Strandloper 287 p. 16 ff AIKEN, R., JOOSTE, P. & ELS, M. (2014) Cypraeovula capensis. A species of diversity and beauty. Beautifulcowries Magazine 5: 38–44 ALLAN, J. (1956) Cowry Shells of World Seas. Georgian House, Melbourne, Australia, 170 p., pls. 1-15. AMANO, K. (1992) Cypraea ohiroi and its associated molluscan species from the Miocene Kadonosawa Formation, northeast Japan. Bulletin of the Mizunami Fossil Museum 19:405-411, figs. 1-2, pl. 57. ANCEY, C.F. (1901) Cypraea citrina Gray. The Nautilus 15(7):83. ANONOMOUS. (1971) Malacological news. La Conchiglia 13(146-147):19-20, 5 unnumbered figs. ANONYMOUS. (1925) Index and errata. The Zoological Journal. 1: [593]-[603] January. ANONYMOUS. (1889) Cypraea venusta Sowb. The Nautilus 3(5):60. ANONYMOUS. (1893) Remarks on a new species of Cypraea. -

Hydrozoa: Stylasteridae) from Mar Del Plata Submarine Canyon (Southwest Atlantic)

Marine Biodiversity https://doi.org/10.1007/s12526-018-0861-1 ORIGINAL PAPER Errina argentina sp. nov., a new stylasterid (Hydrozoa: Stylasteridae) from Mar del Plata submarine canyon (Southwest Atlantic) M. C. Bernal1 & S. D. Cairns2 & P. E. Penchaszadeh1 & D. Lauretta1 Received: 2 November 2017 /Revised: 20 February 2018 /Accepted: 21 February 2018 # Senckenberg Gesellschaft für Naturforschung and Springer-Verlag GmbH Germany, part of Springer Nature 2018 Abstract Errina is a cosmopolitan genus of arborescent stylasterids that includes, discounting Errina cyclopora incertae sedis, 26 recent species and one extinct species. So far, only one species has been described from the Southwest Atlantic (SWA) off Argentina, Errina antarctica. Here, we describe a new species from that region, Errina argentina, collected in the Mar del Plata submarine canyon at 1398m depth. The new species is most similar to Errina kerguelensis in general growth form, arrangement of pores, and coenosteal texture, but differs in coenosteal strip width, gastrostyle and gastropore tube morphology, ampullae position, and the presence of numerous flush dactylopores. It differs from E. antarctica in coenosteum color, gastropore and dactylopore spine size, and shape of flush dactylopores. This record provides an extension of the present known distribution of the genus Errina in the SWA off Argentina. Keywords Argentina . Biodiversity . Deep sea . Taxonomy Introduction orange, red, purple, pink, brown, sulfurous yellow, or green (Cairns 2015) and serves as substrate and shelter for other ma- Stylasteridae Gray, 1847, consisting of 315 species (Cairns rine invertebrates, such as cyanobacteria (Puce et al. 2009), bor- 2015, 2017), is a family of calcareous marine invertebrates be- ing algae (Pica et al. -

Une Ovulidae Singulière Du Bartonien (Éocène Moyen) De Catalogne (Espagne)

Olianatrivia riberai n. gen., n. sp. (Mollusca, Caenogastropoda), une Ovulidae singulière du Bartonien (Éocène moyen) de Catalogne (Espagne) Luc DOLIN 1, rue des Sablons, Mesvres F-37150 Civray-de-Touraine (France) Josep BIOSCA-MUNTS Universitat Politècnica de Catalunya Museu de Geologia « Valenti Masachs » Av. Bases de Manresa, 61-73 E-08242 Manresa (Espagne) David PARCERISA Universitat Politècnica de Catalunya Dpt. d’Enginyeria Minera i Recursos Naturals Av. Bases de Manresa, 61-73 E-08242 Manresa (Espagne) Dolin L., Biosca-Munts J. & Parcerisa D. 2013. — Olianatrivia riberai n. gen., n. sp. (Mollusca, Caenogastropoda), une Ovulidae singulière du Bartonien (Éocène moyen) de Catalogne (Es- pagne). Geodiversitas 35 (4): 931-939. http://dx.doi.org/10.5252/g2013n4aX RÉSUMÉ Les coquilles d’une espèce d’Ovulidae aux caractères totalement inhabituels MOTS CLÉS ont été récoltés dans la partie axiale de l’anticlinal d’Oliana, en Catalogne : Mollusca, Gastropoda, Olianatrivia riberai n. gen., n. sp. (Mollusca, Caenogastropoda), dont la forme Cypraeoidea, et l’ornementation rappellent certaines Triviinae. En accord avec les datations Ovulidae, Pediculariinae, chrono-stratigraphiques connues établies dans le bassin, l’âge de la faune mala- Bartonien, cologique, déplacée à partir d’un faciès récifal, est datée du Bartonien supérieur Bassin sud-Pyrénéen, (Éocène moyen). Il est proposé de placer O. riberai n. gen., n. sp. au sein des Espagne, genre nouveau, Pediculariinae, une sous-famille des Ovulidae (Cypraeoidea), à proximité de espèce nouvelle. Cypropterina ceciliae (De Gregorio, 1880) du Lutétien inférieur du Véronais. GEODIVERSITAS • 2013 • 35 (4) © Publications Scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. www.geodiversitas.com 931 Dolin L. -

Mollusks of Manuel Antonio National Park, Pacific Costa Rica

Rev. Biol. Trop. 49. Supl. 2: 25-36, 2001 www.rbt.ac.cr, www.ucr.ac.cr Mollusks of Manuel Antonio National Park, Pacific Costa Rica Samuel Willis 1 and Jorge Cortés 2-3 1140 East Middle Street, Gettysburg, Pennsylvania 17325, USA. 2Centro de Investigación en Ciencias del Mar y Limnología (CIMAR), Universidad de Costa Rica, 2060 San José, Costa Rica. FAX: (506) 207-3280. E-mail: [email protected] 3Escuela de Biología, Universidad de Costa Rica, 2060 San José, Costa Rica. (Received 14-VII-2000. Corrected 23-III-2001. Accepted 11-V-2001) Abstract: The mollusks in Manuel Antonio National Park on the central section of the Pacific coast of Costa Rica were studied along thirty-six transects done perpendicular to the shore, and by random sampling of subtidal environments, beaches and mangrove forest. Seventy-four species of mollusks belonging to three classes and 40 families were found: 63 gastropods, 9 bivalves and 2 chitons, during this study in 1995. Of these, 16 species were found only as empty shells (11) or inhabited by hermit crabs (5). Forty-eight species were found at only one locality. Half the species were found at one site, Puerto Escondido. The most diverse habitat was the low rocky intertidal zone. Nodilittorina modesta was present in 34 transects and Nerita scabricosta in 30. Nodilittorina aspera had the highest density of mollusks in the transects. Only four transects did not clustered into the four main groups. The species composition of one cluster of transects is associated with a boulder substrate, while another cluster of transects associates with site. -

Contributions to the Knowledge of the Ovulidae. XVI. the Higher Systematics

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Spixiana, Zeitschrift für Zoologie Jahr/Year: 2007 Band/Volume: 030 Autor(en)/Author(s): Fehse Dirk Artikel/Article: Contributions to the knowledge of the Ovulidae. XVI. The higher systematics. (Mollusca: Gastropoda) 121-125 ©Zoologische Staatssammlung München/Verlag Friedrich Pfeil; download www.pfeil-verlag.de SPIXIANA 30 1 121–125 München, 1. Mai 2007 ISSN 0341–8391 Contributions to the knowledge of the Ovulidae. XVI. The higher systematics. (Mollusca: Gastropoda) Dirk Fehse Fehse, D. (2007): Contributions to the knowledge of the Ovulidae. XVI. The higher systematics. (Mollusca: Gastropoda). – Spixiana 30/1: 121-125 The higher systematics of the family Ovulidae is reorganised on the basis of re- cently published studies of the radulae, shell and animal morphology and the 16S rRNA gene. The family is divided into four subfamilies. Two new subfamilîes are introduced as Prionovolvinae nov. and Aclyvolvinae nov. The apomorphism and the result of the study of the 16S rRNA gene are contro- versally concerning the Pediculariidae. Therefore, the Pediculariidae are excluded as subfamily from the Ovulidae. Dirk Fehse, Nippeser Str. 3, D-12524 Berlin, Germany; e-mail: [email protected] Introduction funiculum. A greater surprise seemed to be the genetically similarity of Ovula ovum (Linneaus, 1758) In conclusion of the recently published studies on and Volva volva (Linneaus, 1758) in fi rst sight but a the shell morphology, radulae, anatomy and 16S closer examination of the shells indicates already rRNA gene (Fehse 2001, 2002, Simone 2004, Schia- that O. -

Silent Auction Previe

1 North Carolina Shell Club Silent Auction II 17 September 2021 Western Park Community Center Cedar Point, North Carolina Silent Auction Co-Chairs Bill Bennight & Susan O’Connor Special Silent Auction Catalogs I & II Dora Zimmerman (I) & John Timmerman (II) This is the second of two silent auctions North Carolina Shell Club is holding since the Covid-19 pandemic started. During the pandemic the club continued to receive donations of shells. Shells Featured in the auctions were generously donated to North Carolina Shell Club by Mique Pinkerton, the family of Admiral Jerrold Michael, Vicky Wall, Ed Shuller, Jeanette Tysor, Doug & Nancy Wolfe, and the Bosch family. North Carolina Shell Club members worked countless hours to accurately confirm identities. Collections sometimes arrive with labels and shells mixed. Scientific classifications change. Some classifications are found only in older references. Original labels are included with the shells where possible. Classification herein reflect the latest reference to WoRMS. Some Details There will be two silent auctions on September 17. There are some very cool shells in this and the first auctions. Some are shells not often available in the recent marketplace. There are “classics” and the out of the ordinary. There is something here for everyone. Pg. 4 Pg. 9 Pg. 7 Pg. 8 Pg.11 Pg. 4 Bid well and often North Carolina Shell Club Silent Auction II, 17 September 2021 2 Delphinula Collection Common Delphinula Angaria delphinus (Linnaeus, 1758) (3 shells) formerly incisa (Reeve, 1843) top row Roe’s -

THE LISTING of PHILIPPINE MARINE MOLLUSKS Guido T

August 2017 Guido T. Poppe A LISTING OF PHILIPPINE MARINE MOLLUSKS - V1.00 THE LISTING OF PHILIPPINE MARINE MOLLUSKS Guido T. Poppe INTRODUCTION The publication of Philippine Marine Mollusks, Volumes 1 to 4 has been a revelation to the conchological community. Apart from being the delight of collectors, the PMM started a new way of layout and publishing - followed today by many authors. Internet technology has allowed more than 50 experts worldwide to work on the collection that forms the base of the 4 PMM books. This expertise, together with modern means of identification has allowed a quality in determinations which is unique in books covering a geographical area. Our Volume 1 was published only 9 years ago: in 2008. Since that time “a lot” has changed. Finally, after almost two decades, the digital world has been embraced by the scientific community, and a new generation of young scientists appeared, well acquainted with text processors, internet communication and digital photographic skills. Museums all over the planet start putting the holotypes online – a still ongoing process – which saves taxonomists from huge confusion and “guessing” about how animals look like. Initiatives as Biodiversity Heritage Library made accessible huge libraries to many thousands of biologists who, without that, were not able to publish properly. The process of all these technological revolutions is ongoing and improves taxonomy and nomenclature in a way which is unprecedented. All this caused an acceleration in the nomenclatural field: both in quantity and in quality of expertise and fieldwork. The above changes are not without huge problematics. Many studies are carried out on the wide diversity of these problems and even books are written on the subject. -

CONE SHELLS - CONIDAE MNHN Koumac 2018

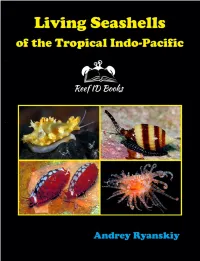

Living Seashells of the Tropical Indo-Pacific Photographic guide with 1500+ species covered Andrey Ryanskiy INTRODUCTION, COPYRIGHT, ACKNOWLEDGMENTS INTRODUCTION Seashell or sea shells are the hard exoskeleton of mollusks such as snails, clams, chitons. For most people, acquaintance with mollusks began with empty shells. These shells often delight the eye with a variety of shapes and colors. Conchology studies the mollusk shells and this science dates back to the 17th century. However, modern science - malacology is the study of mollusks as whole organisms. Today more and more people are interacting with ocean - divers, snorkelers, beach goers - all of them often find in the seas not empty shells, but live mollusks - living shells, whose appearance is significantly different from museum specimens. This book serves as a tool for identifying such animals. The book covers the region from the Red Sea to Hawaii, Marshall Islands and Guam. Inside the book: • Photographs of 1500+ species, including one hundred cowries (Cypraeidae) and more than one hundred twenty allied cowries (Ovulidae) of the region; • Live photo of hundreds of species have never before appeared in field guides or popular books; • Convenient pictorial guide at the beginning and index at the end of the book ACKNOWLEDGMENTS The significant part of photographs in this book were made by Jeanette Johnson and Scott Johnson during the decades of diving and exploring the beautiful reefs of Indo-Pacific from Indonesia and Philippines to Hawaii and Solomons. They provided to readers not only the great photos but also in-depth knowledge of the fascinating world of living seashells. Sincere thanks to Philippe Bouchet, National Museum of Natural History (Paris), for inviting the author to participate in the La Planete Revisitee expedition program and permission to use some of the NMNH photos. -

Cowry Shell Money and Monsoon Trade: the Maldives in Past Globalizations

Cowry Shell Money and Monsoon Trade: The Maldives in Past Globalizations Mirani Litster Thesis submitted for the degree of Doctor of Philosophy The Australian National University 2016 To the best of my knowledge the research presented in this thesis is my own except where the work of others has been acknowledged. This thesis has not previously been submitted in any form for any other degree at this or any other university. Mirani Litster -CONTENTS- Contents Abstract xv Acknowledgements xvi Chapter One — Introduction and Scope 1 1.1 Introduction 1 1.2 An Early Global Commodity: Cowry Shell Money 4 1.2.1 Extraction in the Maldives 6 1.2.2 China 8 1.2.3 India 9 1.2.4 Mainland Southeast Asia 9 1.2.5 West and East Africa 10 1.3 Previous Perspectives and Frameworks: The Indian Ocean 11 and Early Globalization 1.4 Research Aims 13 1.5 Research Background and Methodology 15 1.6 Thesis Structure 16 Chapter Two — Past Globalizations: Defining Concepts and 18 Theories 2.1 Introduction 18 2.2 Defining Globalization 19 2.3 Theories of Globalization 21 2.3.1 World Systems Theory 21 2.3.2 Theories of Global Capitalism 24 2.3.3 The Network Society 25 2.3.4 Transnationality and Transnationalism 26 2.3.5 Cultural Theories of Globalization 26 2.4 Past Globalizations and Archaeology 27 2.4.1 Globalization in the Past: Varied Approaches 28 i -CONTENTS- 2.4.2 Identifying Past Globalizations in the Archaeological 30 Record 2.5 Summary 32 Chapter Three — Periods of Indian Ocean Interaction 33 3.1 Introduction 33 3.2 Defining the Physical Parameters 34 3.2.1 -

Phenetic Relationship Study of Gold Ring Cowry, Cypraea Annulus

Aquacu nd ltu a r e s e J i o r u e r h n s a i l F Fisheries and Aquaculture Journal Laimeheriwa, Fish Aqua J 2017, 8:3 ISSN: 2150-3508 DOI: 10.4172/2150-3508.1000215 Research Article Open Access Phenetic Relationship Study of Gold Ring Cowry, Cypraea Annulus (Gastropods: Cypraeidae) in Mollucas Islands Based on Shell Morphological Bruri Melky Laimeheriwa* Department of Water Resources Management, Faculty of Fisheries and Marine Science, Unpatti, Center of Marine and Marine Affairs Pattimura University Ambon, Maluku, Indonesia *Corresponding author: Bruri Melky Laimeheriwa, Department of Water Resources Management, Faculty of Fisheries and Marine Science, Unpatti, Center of Marine and Marine Affairs Pattimura University Ambon, Maluku, Indonesia, Tel: +62 911 322628; E-mail: [email protected] Received date: July 17, 2017; Accepted date: August 08, 2017; Published date: August 15, 2017 Copyright: © 2017 Laimeheriwa MB. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. Abstract This study aims to construct taxonomic character of Cypraea annulus based on shell morphological; analyzed the developmental stages of the snail shell and investigated the similarities and phenotypic distances of snails with numerical taxonomic approaches. This research lasted four years on island of Larat and Ambon. The sample used was 2926. Construction of morphological taxonomic characters using binary data types with 296 test characters and ordinal types with 173 test characters; and 32 specimens of operational taxonomic units. The data is processed and analyzed on Lasboratory of Maritime and Marine Study Centre, University of Pattimura. -

The Rear Admiral Jerrold M. Michael Collection Lot 76 Lot 74 Lot 77 Lot 75 Lot 78

28 The Rear Admiral Jerrold M. Michael Collection Donated by Mrs. Jerrold Michael, son Josh and daughter Clair Lot 74 Lot 75 Mammal Volute Silklike Volute Livonia mammilla (G. B.Sowerby I, 1844) Ericusa sericata Thornley, 1951 182.2 mm 90.5 mm Victoria, Australia Queensland, Australia Sub-adult specimen of this hard to get shell Lot 77 Two Volutes (no data) Beautiful Volute Cymbiola pulchra (Sowerby I, 1825) 51.1 mm, Australia Lot 76 Deshayes’s Volute Cymbiola deshayesi (Reeve, 1854) Brazilian Volute 73.4 mm, New Caledonia Adelomelon brasiliana (Lamarck, 1811) 111.9 mm Uruguay Lot 78 Three Australian Amoria Volutes Wavy Volute (2 shells) Amoria undulata (Lamarck, 1804) Gray’s Volute Amoria 71.9mm; 87mm Victoria, Australia grayi Ludbrook, 1953 68.1mm no data North Carolina Shell club Oral Auction 2 November 2019 29 Lot 80 Two Australian Volutes Snowy Volute Yellow Volute Cymbiola nivosa (Lamarck, 1804) Cymbiola flavicans (Gmelin, 1791) 78.8 mm Lot 79 76.5 mm Barry Clark’s Volute Fusivoluta clarkei Rehder, 1969 80.1mm Lot 81 Durban, South Africa De Marco’s Volute Voluta demarcoi Olsson, 1965 88.1 mm Honduras Lot 82 From old collections only in recent years; Panther Cowrie Few newly collected speci- Cypraea pantherina Lightfoot, 1786 mens on the market. 71.4 mm Gulf of Aden Histrio Cowrie, Mauritia histrio (Gmelin, 1791) Gray’s Cowrie, Mauritia grayana Schilder, 1930 53.8 mm; Australia; few available in recent years 62 mm; Israel; few shells from this region availa- ble in recent years Lot 83 6 Mauritia Cowries Eglantine Cowrie; Maurita eglantina (Duclos, 1833) Depressed Cowrie, Mauritia depressa 55.4 mm (J.