Fayl-Billot Et Son Canton L'auteur

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Nouvelle Carte Cantonale De La Haute-Marne À Compter De Mars 2015

15 - Canton de SAINT-DIZIER-3 VILLIERS CHANCENAY EN-LIEU PERTHES BETTANCOURT-LA FERREE HALLIGNICOURT 14 - Canton de SAINT-DIZIER-2 SAINT SAINT DIZIER DIZIER LANEUVILLE AU-PONT CHAMOUILLEY MOESLAINS Nouvelle carte cantonale de la Haute-Marne VALCOURT SAINT DIZIER ROCHES 13 - Canton de SAINT SUR-MARNE à compter de mars 2015 DIZIER-1 NARCY ECLARON HUMBECOURT EURVILLE BRAUCOURT BIENVILLE SAINTE-LIVIERE PREZ-SUR FONTAINES ALLICHAMPS MARNE SUR-MARNE TROISFONTAINES BAYARD LA-VILLE SUR SOMMEVILLE VILLIERS MARNE AUX-BOIS GOURZON LOUVEMONT CHEVILLON BRAUCOURT ATTANCOURT AVRAINVILLE FLORNOY 8 - Canton de EURVILLE-BIENVILLE PAROY RACHECOURT SUR SUR-MARNE SAULX DROYES FRAMPAS MAGNEUX PLANRUPT SOMMANCOURT BREUIL OSNE SUR-MARNE LE-VAL SAUDRON VOILLECOMTE CUREL EFFINCOURT WASSY BROUSSEVAL MAIZIERES VALLERET CHATONRUPT AUTIGNY-LE PUELLEMONTIER SOMMERMONT PETIT PANSEY MONTREUIL MONTIER FAYS AUTIGNY GILLAUME EN-DER SUR-BLAISE LE-GRAND VAUX-SUR DOMBLAIN LANEUVILLE THONNANCE-LES MONTREUIL ECHENAY CIRFONTAINES 17 - Canton de WASSY A-REMY BLAISE VECQUEVILLE JOINVILLE SUR EN-ORNOIS SOMMERMONT THONNANCE AINGOULAINCOURT LONGEVILLE BAILLY-AUX RACHECOURT GUINDRECOURT SUR-LA ROBERT CEFFONDS FORGES SUZEMONT AUX-ORMES HARMEVILLE LAINES MAGNY SUZANNECOURT DOULEVANT LE-PETIT SOULAINCOURT VILLE-EN NOMECOURT JOINVILLE SAILLY BLAISOIS POISSONS BRESSONCOURT THILLEUX LEZEVILLE MORANCOURT LANEUVILLE LOUZE DOMMARTIN RUPT AU-BOIS LE-FRANC NONCOURT GERMAY SUR-LE MERTRUD THONNANCE BROUTHIERES SAUVAGE MATHONS RONGEANT COURCELLES LES-MOULINS MAGNY SUR-BLAISE SAINT ROZIERES FRONVILLE -

BOIS DU RONCHOT, DE LA ROCHELEULE, DE TORNAY ET VALLÉE DU VANNON À GILLEY ET TORNAY (Identifiant National : 210020142)

Date d'édition : 27/10/2020 https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020142 BOIS DU RONCHOT, DE LA ROCHELEULE, DE TORNAY ET VALLÉE DU VANNON À GILLEY ET TORNAY (Identifiant national : 210020142) (ZNIEFF Continentale de type 1) (Identifiant régional : 00000596) La citation de référence de cette fiche doit se faire comme suite : MORGAN, G.R.E.F.F.E., .- 210020142, BOIS DU RONCHOT, DE LA ROCHELEULE, DE TORNAY ET VALLÉE DU VANNON À GILLEY ET TORNAY. - INPN, SPN-MNHN Paris, 25P. https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/210020142.pdf Région en charge de la zone : Champagne-Ardenne Rédacteur(s) :MORGAN, G.R.E.F.F.E. Centroïde calculé : 846085°-2303663° Dates de validation régionale et nationale Date de premier avis CSRPN : 24/04/2002 Date actuelle d'avis CSRPN : 23/09/2020 Date de première diffusion INPN : 23/10/2020 Date de dernière diffusion INPN : 23/10/2020 1. DESCRIPTION ............................................................................................................................... 2 2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE ........................................................................................... 4 3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE .............................................................................. 4 4. FACTEUR INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE ............................................................. 4 5. BILAN DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS ........................................... 5 6. HABITATS ..................................................................................................................................... -

Annuaire Des Communes Et Intercommunalités Du Département De La Haute-Marne

Direction de la citoyenneté et de la légalité Annuaire des communes et intercommunalités du département de la Haute-Marne Version communicable Mise à jour au 25 août 2020 . 1/ Coordonnées des communes . Po5. Tot. Commune Arr. Adresse CP Civ Maire Tél. Mairie Courriel mairie Horaires du secrétariat EPCI-FP "$"$ Mardi 3 1343$-1*4 CA de Ageville 317 C Grande rue !"3#$ M u% U'(CHE) $3."!.31.7*.$+ [email protected] Jeudi 3 *41!-1"4 /endredi 3 *41!-1"4 Chaumont Aigremont "$ ) Grand rue !"#$$ M 'o.ert LEFAI/RE $3."!.0$.1!.17 mairie-lariviere-arnoncourt,1anadoo.-r Jeudi 3 1$-1"4 CCSF 1* rue du Général )undi 3 134-174 Aillianville 1+7 C !"7$$ M Phili55e LE'6&7 $3."!.31.!+.73 [email protected] CCMR (alme Jeudi 3 *4-114#! rue 6livier de Aingoulaincourt 13 (8 !""3$ M Paul DA/I8 $3."!.!!.0".07 mairie.aingoulaincourt,orange.-r Jeudi 3 *43$-1$43$ CC92C /é:in 2ean-Michel Ai:anville 3* C " rue de l;église !"1"$ M $+.*$.7$.+!.03 mairie..u<ieres,1anadoo.-r Mardi 3 1343$-1#43$ CC3F &ERBE' Mardi 3 1#43$-1043$ CA de (aint- Allicham5s 3!1 (8 Place du 1#-2uillet !"13$ $3."!.!!.$7.7$ commune-d-allic4amps,orange.-r Jeudi 3 1#43$-1043$ 8i:ier Am.onville *# (8 7 Grande rue !"11$ M Hu.ert LESE&' $3."!.$".#3.#0 [email protected] Jeudi 3 04-1"4 CC92C )undi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 Andelot- 3+ rue 8ivision Marie-France Mardi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 **$ C !"7$$ Mme $3."!.01.33.31 mairie.andelot,1anadoo.-r Mercredi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 CCMR Blanc4eville )eclerc 26FF'6@ Jeudi 3 *43$-1"4 = 1343$-1*4 /endredi 3 *43$-1143$ Andill%-en-Bassigny 1$0 -

Ligne Bourbonne Les Bains => Langres

HORAIRES DE RAMASSAGE SCOLAIRE Année scolaire 2018/2019 LYCEE Ligne Bourbonne les Bains => Langres - lot 10 Ce circuit des lycéens fonctionne uniquement les lundis Ligne Grenant / Poinson les Fayl => Langres - lot 9 ALLER et lendemains de vacances ou jours fériés ALLER Lundi, mardi, jeudi, vendredi Mercredi Bourbonne les Bains (1) 06 :31 Les 3 premières communes sont desservies uniquement les lundis Genrupt 06 :39 et lendemain de vacances ou jours fériés Laferté sur Amance 06 :52 Grenant 06 : 28 06 : 23 Fayl-Billot 07 :08 Belmont 06 :35 06 : 30 Langres – Lycée Les Franchises 07 :35 Bussières les Belmont 06 :39 06 : 34 Langres – Lycée Diderot 07 : 45 Liaison journalière Ce circuit des lycéens fonctionne uniquement Poinson les Fayl 06 : 46 06 : 41 RETOUR les vendredis et veilles de vacances ou jours fériés Pressigny 06 : 53 06 : 48 Langres – Lycée Les Franchises 17 : 50 12 : 45 Fayl-Billot 07 : 03 06 : 58 Langres – Lycée Diderot 18 : 10 12 : 55 Rougeux 07 : 12 07 : 07 Fayl-Billot 18 : 37 13 : 22 Hortes 07 : 20 07 : 15 Laferté sur Amance 18 : 53 13 : 38 Rosoy 07 : 24 07 : 19 Genrupt 19 : 06 13 : 51 Langres – Lycée Les Franchises 07 : 45 07 : 40 Bourbonne les Bains (1) 19 :14 13 : 59 Langres – Lycée Diderot 07 : 50 07 : 45 (1) Prise en charge des élèves site des Franchises RETOUR Lundi, mardi, jeudi, vendredi Mercredi et élèves domiciliés à Coiffy-le-Haut ou Coiffy-le-Bas seulement Liaison journalière Langres – Lycée Les Franchises 18 : 00 12 : 50 Langres – Lycée Diderot 18 : 10 13 : 00 Rosoy 18 : 31 13 : 21 Hortes 18 : 35 13 : 25 Rougeux -

S FAYL-BILLOT, JUSSEY, CHAMPUTTE-Et-Le-PRÉLOT (Haute-Marne) } * ET DESCRIPTION HYOROGÉOLOGIQUE PROVISOIRE

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, DU COMMERCE ET DE L'ARTISANAT BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES ÉTAT DE LA DOCUMENTATION DES OUVRAGES SOUTERRAINS IMPLANTÉS ¡ SUR LES FEUILLES TOPOGRAPHIQUES ; s FAYL-BILLOT, JUSSEY, CHAMPUTTE-et-le-PRÉLOT (Haute-Marne) } * ET DESCRIPTION HYOROGÉOLOGIQUE PROVISOIRE is par L. COUBES, A. KERBAUL et H. LEMARESQUIER BUREAU DE RECHERCHES GÉOLOGIQUES ET MINIÈRES SERVICE GÉOLOGIQUE NATIONAL B.P. 6009 - 45018 Orléans Cedex - Tél.: (38) 63. 80.01 Service géologique régional BASSIN DE PARIS 65, rue du général-Leclerc - B.P. 34, 77170 Brie-Comte-Robert Tél.: (1)405.27.07 Annexe Champagne 78 SGN 007 BDP Brie-Comte-Robert, janvier 1978 ETAT DE LA DOCUMENTATION DES OUVRAGES IMPLANTES SUR LES FEUILLES TOPOGRAPHIQUES FAYL-BILLOT, JUSSEY. CHAMPLITTE-ET-LE-PRELCT (Haute-Marne) ET DESCRIPTION HYDROGEOLOGIQUE PROVISOIRE RESUME Ce rapport est le dix-neuvième d'une série qui est consa¬ crée à l'inventaire des ressources hydrauliques des départements des Ardennes, Marne, Aube et Haute-Marne. Les travaux de terrain ainsi que l'élaboration du rapport de synthèse ont été effectués, à la demande de l'Arrondissement Minéralogique d'Amiens sur les crédits du Ministère de l'Industrie et de la Recherche (convention générale Etat - B.R.G.M.). Le rapport présente les résultats du travail de terrain et du dépouillement de la documentation des feuilles topographiques à 1/50.000 de FAYL-BILLOT, JUSSEY et CHAMPLITTE-et-le-PRELOT dans la par¬ tie appartenant au territoire du département de la Haute-Marne, Il cor;- porte en annexe une carte à 1/50.000 donnant la situation des points inventoriés et la répartition en surface des grands ensembles géolo¬ giques intéressant lès eaux souterraines. -

Liste Des Communes Rattachées À La Section Territorialement Compétente

UT52 A compter du 1er octobre 2014, l'inspection du travail est organisée conformément aux dispositions du décret du 20 mars 2014 et de la décision du 23 juillet 2014 modifiée le 1er octobre et le 15 décembre 2014 publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Champagne-Ardenne. Le département de la Haute-Marne comporte une unité de contrôle et 6 sections d'inspection du travail. Unité de contrôle de la Haute-Marne 15 rue Decrès - BP 552 - 52012 CHAUMONT cedex Responsable : Mme DUSSAUCY Secrétariat : Tél. 03 25 01 67 11 - Mél. [email protected] Responsable Sections Tél.Secrétariat Mme WEBER Section 1 03 25 01 67 11 Mme GALLI Section 2 03 25 01 67 11 intérim Mmme RAFFRAY Section 3 03 25 01 67 11 Mme RAFFRAY Section 4 03 25 01 67 11 Mme DESPRES Section 5 03 25 01 67 11 Mme GARNIER Section 6 03 25 01 67 11 Services de renseignement du public UNITE DÉPARTEMENTALE DE LA HAUTE-MARNE - 15 rue Decrès BP 552 - 52012 CHAUMONT cedex Tél. 03 25 01 67 10 - Mél. [email protected] - Horaires : accueil du public de 8h30 à 12h00 et de 14h à 16h30 (vendredi 16h), accueil tél. de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00 Permanence de SAINT-DIZIER - 20 av. Kennedy - Immeuble Salomon - Appt n° 1 rdc le jeudi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h00 Pour connaître la section territorialement compétente en Nota : certaines entreprises relèvent d'une Compétence spécifique fonction du régime auquel appartient votre entreprise, voir le section indépendamment de leur régime ou par section tableau ci-dessous. -

La Carte Des Sections Généralistes, Agricoles Et

S.I.T. - Département de Haute-Marne St Dizier Sections 3 et 4 Section 2 Section 1 Sections 1 et 2 compétentes sur agriculture et transport Nelly BALAWEIDER et Corinne GALLI SECTION 3 SECTION 4 SECTION 5 SECTION 6 Véronique PARISY Clothilde RAFFRAY Céline DESPRES Myriam GARNIER COMMUNES 52130 Allichamps 52110 Cirey-sur-Blaise 52220 Louze 52320 Rouécourt 52110 Ambonville 52700 Consigny 52300 Maconcourt 52300 Rouvroy-sur-Marne 52700 Andelot 52110 Courcelles-sur-Blaise 52310 Marault 52220 Rozières 52220 Anglus 52110 Daillancourt 52320 Marbéville 52300 Rupt 52310 Annéville-la-Prairie 52700 Darmannes 52700 Mareilles 52290 Sainte Liviere 52110 Arnancourt 52110 Dommartin-le-Franc 52300 Mathons 52300 Saint-Urbain 52130 Attancourt 52110 Dommartin-le-Saint-Père 52110 Mertrud 52270 Saucourt sur Rognon 52300 Autigny-le-Grand 52270 Domremy Landeville 52310 Meures 52220 Sauvage Magny 52300 Autigny-le-Petit 52300 Donjeux 52320 Mirbel 52330 Sexfontaines 52130 Bailly-aux-Forges 52270 Doulaincourt-Saucourt 52100 Moëslains 52700 Signéville S 52110 Baudrecourt 52110 Doulevant-le-Château 52220 Montier-en-Der 52300 Sommermont 52270 Bettaincourt sur Rognon 52130 Doulevant-le-Petit 52700 Montot-sur-Rognon 52220 Sommevoire E 52110 Beurville 52220 Droyes 52130 Montreuil-sur-Blaise 52320 Soncourt-sur-Marne C 52220 Billory 52290 Éclaron 52110 Morancourt 52300 Suzannecourt 52700 Blancheville 52700 Ecot-la-Combe 52700 Morionvilliers 52130 Suzémont T 52300 Blécourt 52300 Ferrière-et-Lafolie 52300 Mussey-sur-Marne 52220 Thilleux 52110 Blumeray 52110 Flammerécourt 52300 -

0 CC Des Savoir- Faire 0 Foncier Portrait

Communes membres : 0 Export_PDF de toutes les fiches A3 EPCI ortrait P Foncier Aigremont, Anrosey, Arbigny-sous-Varennes, Belmont, Bize, Bourbonne-les-Bains, Champsevraine, Celsoy, Chalindrey, Champigny-sous-Varennes, Chaudenay, CC des Savoir- Chézeaux, Coiffy-le-Bas, Coiffy-le-Haut, Culmont, Damrémont, Enfonvelle, Farincourt, Fayl-Billot, Fresnes-sur-Apance, Genevrières, Gilley, Grenant, Guyonvelle, Heuilley-le-Grand, Haute-Amance, Laferté-sur-Amance, Laneuvelle, Larivière-Arnoncourt, Les Loges, Maizières-sur-Amance, Melay, Montcharvot, Faire Neuvelle-lès-Voisey, Noidant-Chatenoy, Le Pailly, Palaiseul, Parnoy-en-Bassigny, Pierremont-sur-Amance, Pisseloup, Poinson-lès-Fayl, Le Châtelet-sur-Meuse, Pressigny, Rivières-le-Bois, Rougeux, Saint-Broingt-le-Bois, Saint-Vallier-sur- Marne, Saulles, Savigny, Serqueux, Soyers, Torcenay, Tornay, Valleroy, Varennes- sur-Amance, Velles, Vicq, Violot, Voisey, Voncourt, Ouge, La Quarte, La Rochelle 0 Direction Régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement GRAND EST SAER / Mission Foncier Novembre 2019 http://www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr/ 0 CC des Savoir-Faire Périmètre Communes membres 01/2019 63 ( Haute-Marne : 60 Haute-Saône : 3) Surface de l'EPCI (km²) 809,02 Dépt Haute-Marne Haute-Saône Densité (hab/km²) en 2016 EPCI 19 Poids dans la ZE Chaumont - Langres*(98,7%) ZE 23 Pop EPCI dans la ZE Chaumont - Langres(14,2%) Grand Est 96 * ZE de comparaison dans le portrait Population 2011 16 355 2016 15 638 Évolution 2006 - 2011 -116 hab/an Évolution 2011 - 2016 -143 hab/an -

Note De Présentation Non Technique a L’Intention Des Élus Et Des Citoyens

Projet éolien Sud Vannier Communes de Belmont - Tornay Note de présentation non technique A l’intention des élus et des citoyens OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE Après avoir mené les études de développement (étude d’impact, paysagère, acoustique, vent...) pour l’implantation d’éoliennes sur le territoire des communes de Belmont et Tornay, la société Energies du Sud Vannier a déposé le 21 décembre 2016 un dossier de Demande d’Autorisation Unique auprès de la Préfecture de Haute-Marne pour la construction et l’exploitation d’un parc de 9 éoliennes. Ces installations sont soumises à autorisation au titre des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE). Après examen préalable des services de l’Etat et avis de la MRAE, le projet est désormais soumis à enquête publique. La règlementation prévoit tout d’abord que toutes les communes situées dans un rayon de 6 kilomètres autour du projet soient informées de cette enquête. Pour une bonne information de la population, le dossier de Demande d’Autorisation Unique, l’avis de la MRAE relatif au projet ont été transmis à toutes les communes du périmètre Projet éolien du Sud Vannier 1/10 d’enquête sous format numérique. Ces documents sont consultables en mairie aux jours et heures habituels d’ouverture pendant la durée de l’enquête publique. Les conseillers municipaux et les habitants de ces communes peuvent donc le consulter librement. La règlementation prévoit également que les conseils municipaux des communes situées dans le rayon de 6 kilomètres formulent un avis sur le projet éolien à travers une délibération. -

CC Du Pays De Chalindrey, De Vannier Amance Et De La Région De Bourbonne-Les-Bains (Siren : 200070332)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CC des Savoir-Faire (Siren : 200070332) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté de communes (CC) Commune siège Fayl-Billot Arrondissement Langres Département Haute-Marne Interdépartemental oui Date de création Date de création 06/12/2016 Date d'effet 01/01/2017 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Eric DARBOT Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 27 GRANDE RUE Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 52500 Fayl-Billot Téléphone 03 25 88 82 03 Fax 03 25 84 45 54 Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF oui Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) oui Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) oui Autre redevance non Population Population totale regroupée 15 707 1/7 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 19,41 Périmètre Nombre total de communes membres : 63 Dept Commune (N° SIREN) Population 52 Aigremont (215200023) 21 52 Anrosey (215200114) 124 52 Arbigny-sous-Varennes (215200130) 87 52 Belmont (215200296) 59 52 Bize (215200346) 94 52 Bourbonne-les-Bains (215200403) 2 078 52 Celsoy (215200627) 105 52 Chalindrey (215200650) 2 473 52 Champigny-sous-Varennes (215204157) 117 52 Champsevraine (215200569) 750 52 Chaudenay (215200817) 354 52 Chézeaux (200031375) 74 52 Coiffy-le-Bas (215200965) -

Plan Haute-Marne Numérique, Engagement Tenu ! Quel Débit Chez Vous ? Pour Tout Savoir, Tournez La Page…

HM-numerique-jhm-2016_420x289mm_k 15/06/2016 09:07 Page 1 conseil départemental Plan Haute-Marne numérique, engagement tenu ! Quel débit chez vous ? Pour tout savoir, tournez la page… Un projet co-financé par : Contactez votre opérateur ! Retrouvez la carte détaillée sur : www.haute-marne.fr L’Europe s’engage en région Cham- pagne-Ardenne avec le Fonds euro- péen de développement régional HM-numerique-jhm-2016_420x289mm_k 15/06/2016 09:07 Page 2 Plan Haute-Marne numérique Impulsé par le Président du Conseil départemental et voté par l’Assemblée en 2010, le Plan Haute-Marne numérique avait comme objectif d’apporter le haut débit partout et pour tous (ou presque). 6 ans et 70 M€ plus tard, le pari est tenu. Plus de 99% des Haut-Marnais peuvent bénéficier du haut débit filaire et pour plus de 92% de l'offre dite Triple Play (téléphonie illimitée, Internet illimité et télévision par Internet). Le VDSL (version « boostée » de l’ADSL*) est également disponible pour 58% d’entre eux. Cette réalisation est sans doute la meilleure illustration de la stratégie du Conseil départemental : doter la Haute-Marne des outils nécessaires à son développement, à son attractivité, à une meilleure qualité de vie. La Haute-Marne fait figure d’exemple au plan national. Avec un tel niveau d’équipement, la Haute-Marne a une vraie longueur d’avance ! Comment bénéficier de la montée en débit, avec quels services ? La carte (page de droite) vous permet de connaître le débit et les services* disponibles dans votre commune. Un exemple de test de ligne Si vous habitez dans une zone bleue foncée, vous pouvez recevoir plus de 20 Mbits ; si vous vivez dans une zone bleue, c’est un débit compris entre 5 et 20 Mbits auquel vous pouvez souscrire. -

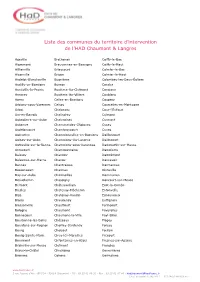

Liste Des Communes Du Territoire D'intervention De L'had Chaumont

Liste des communes du territoire d’intervention de l’HAD Chaumont & Langres Ageville Brethenay Coiffy-le-Bas Aigremont Breuvannes-en-Bassigny Coiffy-le-Haut Aillianville Briaucourt Colmier-le-Bas Aizanville Bricon Colmier-le-Haut Andelot-Blancheville Bugnières Colombey-les-Deux-Églises Andilly-en-Bassigny Busson Condes Annéville-la-Prairie Buxières-lès-Clefmont Consigny Anrosey Buxières-lès-Villiers Coublanc Aprey Celles-en-Bassigny Coupray Arbigny-sous-Varennes Celsoy Courcelles-en-Montagne Arbot Chalancey Cour-l'Évêque Arc-en-Barrois Chalindrey Culmont Aubepierre-sur-Aube Chalvraines Curmont Auberive Chamarandes-Choignes Cusey Audeloncourt Chambroncourt Cuves Aujeurres Champigneulles-en-Bassigny Daillancourt Aulnoy-sur-Aube Champigny-lès-Langres Daillecourt Autreville-sur-la-Renne Champigny-sous-Varennes Dammartin-sur-Meuse Avrecourt Champsevraine Dampierre Baissey Changey Damrémont Balesmes-sur-Marne Chanoy Dancevoir Bannes Chantraines Darmannes Bassoncourt Charmes Dinteville Bay-sur-Aube Charmoilles Dommarien Beauchemin Chassigny Doncourt-sur-Meuse Belmont Châteauvillain Ecot-la-Combe Biesles Chatenay-Mâcheron Enfonvelle Bize Chatenay-Vaudin Esnouveaux Blaisy Chaudenay Euffigneix Blessonville Chauffourt Farincourt Bologne Chaumont Faverolles Bonnecourt Chaumont-la-Ville Fayl-Billot Bourbonne-les-Bains Chézeaux Flagey Bourdons-sur-Rognon Choilley-Dardenay Forcey Bourg Choiseul Foulain Bourg-Sainte-Marie Cirey-lès-Mareilles Frécourt Bourmont Cirfontaines-en-Azois Fresnes-sur-Apance Brainville-sur-Meuse Clefmont Froncles Braux-le-Châtel