Chassy. Aux Confins De Trois Provinces

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

COLLECTIVITE REPRESENTEE AUDOUX Virginie SAINT HILAIRE

DELEGUES TITULAIRES AU COMITE SYNDICAL NOM ET PRENOM COLLECTIVITE REPRESENTEE AUDOUX Virginie SAINT HILAIRE DE GONDILLY AUPY Pascal DEPARTEMENT DU CHER BABONNAUD Christian NERONDES BALLAND Claude COMMUNAUTE DES BERTRANGES BEATRIX Olivier GERMIGNY L'EXEMPT BELLERET Robert DEPARTEMENT DU CHER BERGER Jean-Pierre MORNAY BERRY BLANCHE-CHEVALIER Chantal PRECY BREYER Yves LE CHAUTAY CADORET Elodie GROSSOUVRE CAMUS Véronique SAGONNE CAQUINEAU Rodolphe MORNAY SUR ALLIER CHAPEAU Christine DEPARTEMENT DU CHER CHARACHE Jean-Luc SANCERGUES CHARRIER Laurent GIVARDON COURZADET Alain COMMUNAUTE DES PORTES DU BERRY De BARTILLAT Nathalie APREMONT SUR ALLIER de CHOULOT Etienne COMMUNAUTE BERRY LOIRE VAUVISE de GOURCUFF Arnaud TENDRON De ROLLAND DALON Jacques GARIGNY DEBONO Yves LUGNY CHAMPAGNE DEBONO Yves COMMUNAUTE BERRY LOIRE VAUVISE DELAGE Alain SAINT LEGER LE PETIT DELAVAULT André SAINT MARTIN DES CHAMPS DOUSSET Jean-Paul SEVRY DUCASTEL Pierre LA GUERCHE SUR L'AUBOIS DUMAREST Louis COMMUNAUTE DES TROIS PROVINCES DUMUR Philippe HERRY DUPIEUX Michèle IGNOL DUPREZ Thierry CHARENTONNAY DURAND Denis COMMUNAUTE DU PAYS DE NERONDES GATOUILLAT Maxime MENETOU COUTURE GEFFARD Claude SANCOINS GILBERT Roland COMMUNAUTE DU PAYS DE NERONDES GIOT Jean-Yves LA CHAPELLE HUGON GRESSIN Cécicle BENGY SUR CRAON GUIBLIN Pierre COMMUNAUTE DES TROIS PROVINCES HANKIN Philip OUROUER LES BOURDELINS HANNEQUART Audrey VEREAUX HANQUIEZ-PAUTRAT Karelle COMMUNAUTE DES PORTES DU BERRY HURABIELLE Olivier COMMUNAUTE DES PORTES DU BERRY JEAMPIERRE Thierry GROISES JEGOU Christelle FLAVIGNY -

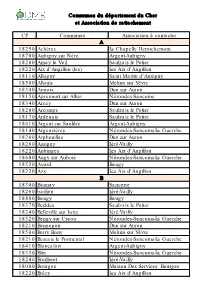

CP Communes Association À Contacter 18250 Achères La

Communes du département du Cher et Association de rattachement CP Communes Association à contacter A 18250 Achères La Chapelle Henrichemont 18700 Aubigny sur Nère Argent-Aubigny 18200 Ainay le Veil Saulzais le Potier 18220 Aix d'Angillon (les) Les Aix d'Angillon 18110 Allogny Saint Martin d'Auxigny 18500 Allouis Mehun sur Yèvre 18340 Annoix Dun sur Auron 18150 Apremont sur Allier Nérondes-Sancoins 18340 Arcay Dun sur Auron 18200 Arcomps Saulzais le Potier 18170 Ardenais Saulzais le Potier 18410 Argent sur Sauldre Argent-Aubigny 18140 Argenvières Nérondes-Sancoins-La Guerche 18200 Arpheuilles Dun sur Auron 18260 Assigny Léré-Vailly 18220 Aubinges Les Aix d'Angillon 18600 Augy sur Aubois Nérondes-Sancoins-La Guerche 18520 Avord Baugy 18220 Azy Les Aix d'Angillon B 18300 Bannay Sancerre 18260 barlieu Léré-Vailly 18800 Baugy Baugy 18370 Beddes Saulzais le Potier 18240 Belleville sur Loire Léré-Vailly 18520 Bengy sur Craon Nérondes-Sancoins-La Guerche 18210 Bennegon Dun sur Auron 18500 Berry Bouy Mehun sur Yèvre 18210 Bessais le Fromental Nérondes-Sancoins-La Guerche 18410 Blancafort Argent-Aubigny 18350 Blet Nérondes-Sancoins-La Guerche 18240 Boulleret Léré-Vailly 18000 Bourges Maison Des Services Bourges 18220 Brécy Les Aix d'Angillon 18120 Brinay Mehun sur Yèvre 18410 Brinon sur Sauldre Argent-Aubigny 18300 Bué Sancerre 18130 Bussy Dun sur Auron C 18120 Cerbois Mehun sur Yèvre 18130 Chalivoy Milon Dun sur Auron 18190 Chambon Chateauneuf/Lignières 18210 Charenton sur Cher Dun sur Auron 18140 Charentonnay baugy 18350 Charly Nérondes-Sancoins-La -

Mobilité Ou Immobilité Du Réseau Viaire Dans La Longue Durée? Le Cas

Mobilité ou immobilité du réseau viaire dans la longue durée ? Le cas de la région de Sancergues (Cher) Nicolas Poirier To cite this version: Nicolas Poirier. Mobilité ou immobilité du réseau viaire dans la longue durée ? Le cas de la région de Sancergues (Cher). C. Gandini, L. Laüt. Regards croisés sur le Berry ancien : Sites, réseaux et territoires, ARCHEA/FERACF, pp.135-146, 2013, 45e Supplément à la Revue Archéologique du Centre de la France, 978-2-913272-30-9. halshs-00913848 HAL Id: halshs-00913848 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00913848 Submitted on 10 Oct 2018 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Mobilité ou immobilité du réseau viaire dans la longue durée ? Le cas de la région de Sancergues (Cher) Nicolas Poirier Résumé : En milieu rural, l’étude du réseau viaire doit permettre de mesurer l’insertion de la zone étudiée dans les réseaux de communication régionaux. On propose ici d’analyser la structure du réseau viaire d’une micro-région berrichonne en prenant comme source les dénominations que prennent les chemins sur les planches du cadastre napoléonien, puis en observant la morphologie de ce réseau dans ses différents niveaux d’organisation, de l’infra-local au supra-régional. -

« B'herry Scrabble »

« B’Herry Scrabble » C’est une petite poignée d’irréductibles, sportifs de l’esprit, qui décidèrent en 2010 de lancer ce nouveau défi. Certes, tous avaient une bonne expérience du milieu associatif, ce qui les a certainement beaucoup aidés au départ, notamment dans le choix des investissements à effectuer pour le lancement. Le club de scrabble « B’Herry Scrabble » voit donc le jour dans le courant de l’été 2010… Mais comment joue t’on en club… ? Le scrabble en duplicate : Beaucoup de personnes connaissent le jeu que l’on joue en famille ou entre amis avec les tirages de lettres au hasard. En club, il est adopté la pratique du scrabble en duplicate. Contrairement au classique le hasard de la répartition des lettres, source de frustration pour bien des joueurs est éliminé. Au cours d’une séance, pour chaque partie, les joueurs disposent des mêmes lettres avec un temps limité (en principe 3 minutes) pour trouver un mot qui se rattache à la grille. Ceci provoque une certaine émulation mais ne change en rien les règles du jeu ou la manière de compter les points. Les joueurs de différents niveaux peuvent ainsi participer à une même partie. ----ooOoo---- Petit à petit, par voie de presse et surtout par cooptation, l’effectif du club a considérablement augmenté. Certains font plusieurs dizaines de kilomètres pour venir s’adonner à leur passe-temps favori. Chaque fois ils défient leur challenge personnel et se remettent systématiquement en question pour se surpasser et faire encore mieux. A la fin de la partie c’est comme avoir pratiqué un footing de plusieurs kilomètres .. -

Mot Du Maire

MOT DU MAIRE C'est de nouveau avec beaucoup de plaisir que je viens au nom du conseil municipal et des employés communaux vous présenter tous nos vœux de bonheur, de richesse, de bonne santé pour vous et tous ceux qui vous sont chers. L'année 2017 n'a pas vu de grandes réalisations sur la commune si ce n'est quelques travaux de voierie et des travaux à l'étang, plus l'entretien courant habituel. 2017 a été une année importante au niveau des élections. Nous avons une assemblée nationale rajeunie, ainsi qu'un président lui aussi très jeune. Ils sont en marche pour notre plus grand bien. Vous trouverez à l'intérieur de ce bulletin, une rétrospective de cette année 2017, et nos projets pour cette nouvelle année. Je souhaite que ce bulletin, vous apporte les informations dont vous avez besoin, et vous en souhaite une bonne lecture. Je vous réitère tous nos vœux pour cette nouvelle année. Nécrologie Je n'ai pas l'habitude de tenir une rubrique nécrologique. Mais j'ai envie d'honorer la mémoire de Monsieur MAURICE JORANDON dit PIPINE. Monsieur JORANDON est né le 21 mars 1930 à Saint Léger le Petit. Il a été nommé cantonnier de la commune le 1er octobre 1960. Le 1er octobre 1964, un reclassement est accordé, il devient alors ouvrier d'entretien de la voie publique (OEVP). Il a été admis à la retraite à compter du 1er avril 1990. Nous avons acheté la maison en 1991 et je réside à St Leger depuis 1999. Je ne l'ai donc pas connu en activité. -

Invisibles » Et En Priorité Les Plus Jeunes D’Entre Eux

Appel à projets de la DIRECCTE Centre-Val de Loire Repérer et mobiliser les publics « invisibles » et en priorité les plus jeunes d’entre eux Date limite de dépôt des candidatures : 29 mai 2020 SOMMAIRE 1. Contexte et enjeux .......................................................................................................................... 3 1.1. Contexte et enjeux au niveau national ............................................................................................ 3 1.2. Agir en commun : une approche partenariale à partir d’un diagnostic régional afin de décloisonner les interventions .......................................................................................................... 5 2. Objectifs .......................................................................................................................................... 6 2.1. Nature des actions de repérage et de mobilisation : privilégier le « aller vers » et les actions de « raccrochage » .............................................................................................................................. 6 2.2. Public cible ........................................................................................................................................... 8 2.3. Nature des projets et enjeux de coopération ................................................................................. 8 2.4. Echelon territorial .............................................................................................................................. -

Liste El Champagne Val De Loire

Délégués de la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE ECHELON LOCAL – CHAMPAGNE VAL DE LOIRE NOM Prénom MANDATAIRE COL 222 T/S 333 QUALITE 111 COMMUNE CANTON - BAUGY CHAPELIER STEPHANE 1 T VILLEQUIERS COLLIN PAUL 2 T BAUGY DESRATS MARCEL 1 T VICE-PRESIDENT BAUGY FOLTIER JEAN-MARIE 1 T MEMBRE DU BUREAU JUSSY CHAMPAGNE GITTON ARNAUD 1 S GRON GPT EMPLOYEURS LE FRANCE DESRATS ETIENNE 3 T GRON GRIMOIN ODILE 1 S BAUGY LECOMTE BRUNO 3 S AVORD LEVEQUE MICHEL 1 S GRON LOISEAU DENIS 1 T VILLABON MATHIEU FRANCK 2 T BAUGY RHIT JOSE 1 S AVORD SCEA DE LA GRANDE FAYE PASCAUD STEPHANE 3 T VILLEQUIERS SCEA GUIDOUX GUIDOUX DENIS 3 S FARGES EN SEPTAINE VIGNERON MIREILLE 2 T SECRETAIRE SAVIGNY EN SEPTAINE CANTON - LA GUERCHE SUR L'AUBOIS ARNOULT MICHEL 1 T VICE-PRESIDENT JOUET SUR L'AUBOIS BUISSON EMMANUEL 1 T GERMIGNY L EXEMPT BUISSON ISABELLE 1 S GERMIGNY L EXEMPT CRUTAIN FRANCOIS 1 T CUFFY GAGNOL MICHEL 2 T MEMBRE DU BUREAU JOUET SUR L AUBOIS GREENHALGH ELISABETH 2 T LA GUERCHE SUR L AUBOIS CANTON - NERONDES OUROUER LES BENARD JACQUES 2 T MEMBRE DU BUREAU BOURDELINS BEZET GUY 2 T TENDRON COLLIN MARIE-THERESE 1 S MEMBRE DU BUREAU NERONDES DAMOUR VERONIQUE 2 T NERONDES DELMOTTE JEAN-PIERRE 1 S OUROUER LES BOURDELINS DROCHASSON MARCEL 1 S MORNAY BERRY EARL DES DURANTONS PAUC JEAN-MARIE 3 S MEMBRE DU BUREAU IGNOL GPT EMPLOYEURS DE FARGEAU MARIE-NOELLE 3 T PRESIDENT MORNAY BERRY BERLIERE KIPPERT MATHILDE 1 T ST HILAIRE DE GONDILLY MERCIER NICOLE 1 T MEMBRE DU BUREAU TENDRON POLLET EMILIE 1 T BLET THEVENARD GENEVIEVE 1 T MEMBRE DU BUREAU IGNOL VATAN CHRISTIAN 1 S NERONDES CANTON - SANCERGUES BOULMIER ERIC 1 T VICE-PRESIDENT ST MARTIN DES CHAMPS BRUNEAU FELICIA 1 T ADMINISTRATEUR LA CHAPELLE MONTLINARD BUFFET-MARTIN EMILE 2 T MEMBRE DU BUREAU BEFFES DUTERDE CHRISTIAN 2 T JUSSY LE CHAUDRIER FLEURIER PIERRE 1 S GARIGNY GALLAND PATRICK 2 T HERRY MASSON-BACHASSON DE DOMINIQUE 3 T HERRY MONTA SCEA BUTOUR BUTOUR FRANCOIS 3 S PRECY . -

Cours-Les-Barres Garigny

Cher Cher Dans les années 1860, le comte Hyppolyte L’ église Saint-Pantaléon est composée années de travaux qui concernaient la Cours-les-Barres François Jaubert, député du Cher, héri- d’ une nef à un vaisseau terminé par un toiture, les enduits intérieurs et extérieurs tier de la terre de Givry, riche proprié- chœur à chevet à pans coupés. Deux et le décor, l’ église Saint-Pantaléon fut de Canton La Guerche-sur-l’ Aubois, arrondissement Saint-Amand-Montrond, 1 075 habitants taire foncier et de hauts fourneaux, chapelles latérales forment transept. Le nouveau ouverte au culte lors d’ une béné- finance la restauration et l’ agrandisse- pignon occidental est surmonté d’ un diction célébrée en octobre 2016. Outre ment de l’ église. Le chevet est recons- clocher en charpente dont la base carrée la participation de la Fondation du patri- truit à trois pans et on élève une sacristie est surmontée par une flèche polygonale. moine pour la restauration des enduits glise Saint-Pantaléon. Située à la dans le prolongement de la chapelle Le chœur est voûté d’ ogives, de même que et le décor peint intérieur du xixe siècle, limite est du département du Cher, latérale nord, vers l’ est. L’ ensemble du les chapelles latérales. La nef est couverte la Sauvegarde de l’ Art français a apporté en bord de Loire, la commune de chœur est orné d’ un décor peint signé et d’ un lambris de couvrement. L’ ensemble 10 000 € en 2014 pour la restauration des ÉCours-les-Barres est reliée à la Bourgogne daté « Tamiotti 1867 ». -

Arrêté N°2015-1-0425 Du 24 Avril 2015 Portant Extension De

PRÉFÈTE DU CHER Préfecture Direction des collectivités locales et des affaires financières Bureau des affaires financières et de l’intercommunalité A R R Ê T É n° 2015-1-0425 du 24 avril 2015 Portant extension de compétence de la communauté de communes Berry Loire Vauvise ___ La Préfète du Cher, Chevalier de la Légion d'Honneur VU le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-5 et L. 5211-17, VU l’arrêté préfectoral n° 2012-1-720 du 28 juin 2012 modifié portant création de la communauté de communes Berry Loire Vauvise, VU l’arrêté préfectoral n° 2013-1-1378 du 17 octobre 2013 portant composition du conseil communautaire de la communauté de communes Berry Loire Vauvise, VU la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) qui, dans son article 136 transfère aux communautés de communes la compétence « schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur » à compter de sa promulgation, VU la délibération du conseil communautaire en date du 17 novembre 2014, notifiée à ses membres le 2 décembre 2014, proposant le transfert d’une nouvelle compétence « infrastructures de recharge des véhicules électriques » dans la compétence obligatoire « aménagement de l’espace », VU les délibérations favorables concordantes des conseils municipaux des communes ci- après approuvant la proposition du conseil communautaire : • Argenvières du 23 janvier 2015 • Précy du 04 décembre 2014 • Couy du 04 décembre 2014 • Saint Léger-le-Petit du 04 décembre 2014 • Garigny du 28 novembre 2014 • Sancergues du 09 avril 2015 (hors délai) • Herry du 27 février 2015 • Sévry du 05 janvier 2015 VU la décision défavorable du conseil municipal de Jussy-le-Chaudrier par délibération du 05 décembre 2014, VU l’absence de délibération des communes de Beffes, Charentonnay, Groises, Lugny- Champagne et Saint Martin-des-Champs valant décision favorable sur la proposition précitée, VU l’arrêté préfectoral n° 2015-1-0183 du 24 février 2015 accordant délégation de signature à M. -

Vauvise – 18.10 – C – D - Bro

VAUVISE – 18.10 – C – D - BRO I – Localisation du contexte (Source : BD TOPO Scan25, BD TOPO Carthage) PDPG FDAAPPMA18 La Vauvise – 18.10 – C – D – BRO II – Description générale * Cette carte n’a qu’une valeur indicative, et n’est en aucun cas une carte des linéaires réglementaires de cours d’eau. Se référer à la carte du lien de la DDT du Cher (http://cartelie.application.developpement- durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=conditionnalite&service=DDT_18) (Source : DDT 18). (Source : BD Carthage, BD SURFACE_EAU, BD ROE_Métropole_20140527) PDPG FDAAPPMA18 La Vauvise – 18.10 – C – D – BRO SYNTHESE DESCRIPTION CONTEXTE La Vauvise s’écoule dans la région naturelle de la Champagne berrichonne dans un environnement agricole, au relief peu marqué (Source : Chambre d’agriculture du Cher). Situé à l’Est du département, ce contexte représente l’ensemble du bassin versant de la Vauvise, qui prend sa source au niveau de la commune de Nérondes. C’est un affluent en rive gauche de la Loire, avec laquelle elle conflue au niveau de Saint-Satur. La Vauvise et ses affluents sont classés en deuxième catégorie piscicole. Le canal latéral à la Loire longe la Vauvise sur la partie aval de son bassin versant (de la commune de Herry jusqu’à Saint-Satur). Le secteur amont du bassin versant de la Vauvise connait un déficit de débit en période d’étiage estival, probablement à mettre en lien avec la présence de prélèvements d’eau pour l’irrigation agricole, ainsi que pour l’alimentation en eau du canal latéral à la Loire et de biefs. -

Les Communes Du Cher

Communes Code commune Nom de la petite région agricole Région agricole Petite région agricole ACHERES 18001 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 AINAY-LE-VIEIL 18002 BOISCHAUT 436 18436 AIX-D'ANGILLON 18003 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 ALLOGNY 18004 SOLOGNE 343 18343 ALLOUIS 18005 SOLOGNE 343 18343 ANNOIX 18006 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 APREMONT-SUR-ALLIER 18007 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 ARCAY 18008 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 ARCOMPS 18009 BOISCHAUT 436 18436 ARDENAIS 18010 BOISCHAUT 436 18436 ARGENT-SUR-SAULDRE 18011 SOLOGNE 343 18343 ARGENVIERES 18012 VAL DE LOIRE 66 18066 ARPHEUILLES 18013 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 ASSIGNY 18014 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 AUBIGNY-SUR-NERE 18015 SOLOGNE 343 18343 AUBINGES 18016 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 AUGY-SUR-AUBOIS 18017 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 AVORD 18018 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 AZY 18019 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BANNAY 18020 VAL DE LOIRE 66 18066 BANNEGON 18021 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 BARLIEU 18022 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 BAUGY 18023 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BEDDES 18024 MARCHE 437 18437 BEFFES 18025 VAL DE LOIRE 66 18066 BELLEVILLE-SUR-LOIRE 18026 VAL DE LOIRE 66 18066 BENGY-SUR-CRAON 18027 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BERRY-BOUY 18028 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BESSAIS-LE-FROMENTAL 18029 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 BLANCAFORT 18030 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 BLET 18031 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 BOULLERET 18032 VAL DE LOIRE 66 18066 BOURGES 18033 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BOUZAIS 18034 BOISCHAUT -

Horaires D'ouverture En Juillet 2021

Écrivez-nous : [email protected] Suivez-nous également sur les réseaux sociaux ! Tourisme Grand Sancerrois @tourismesancerre Pour en savoir plus : www.tourisme-sancerre.com Horaires d’ouverture en juillet 2021 Ouvert tous les jours de 10h à 18h30 Esplanade Porte César • 18300 Sancerre 02 48 54 08 21 • www.tourisme-sancerre.com [email protected] Ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés de 10h30 à 13h et de 15h à 19h Port de Plaisance • 18300 Saint-Satur 02 48 54 08 21 • www.tourisme-sancerre.com Ouvert du mardi au samedi et jours fériés de 13h30 à 18h30 Route de Sancerre • 18240 Belleville-sur-Loire 02 48 54 08 21 • www.tourisme-sancere.com Ouvert du mercredi au dimanche et jours fériés de 13h30 à 18h30 2 route de Concressault • 18260 Vailly-sur-Sauldre 02 48 54 08 21 • www.tourisme-sancerre.com Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 16h à 18h Samedi de 8h30 à 12h 2 rue de la Poste • 18240 Boulleret 02 48 72 40 93 • [email protected] 12 1 Jeudi 15 Visites Secrètes : Cocoripop par l’AD2T à 14h • Ferme de la Villeneuve • 3€ Feux 02 48 48 00 23 Vendredi 16 Balade d’orientation au Château de la Vallée par l’Office de Tourisme du Grand Assigny Sancerrois et Vailly Sport Découvertes à 16h • 10€/adulte, 25€/famille 02 48 54 08 21 Vendredi 16 Feux d’artifice par la Municipalité à la nuit tombée • Badineau Barlieu 06 88 68 66 14 Vendredi 16 Les Vindredis par la Maison des Sancerre de 17h à 20h30 • 3, rue du Méridien Sancerre 5€/personne avec un verre offert • 02 48 54 11 35 Vendredi 16 Visites Secrètes