Site N°FR2400521

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Arnon Amont – 18.32 – S – Tp- Trf

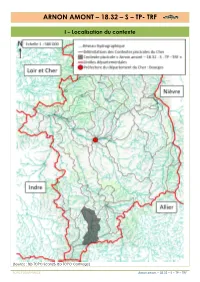

ARNON AMONT – 18.32 – S – TP- TRF I – Localisation du contexte (Source : BD TOPO Scan25, BD TOPO Carthage) R PDPG FDAAPPMA18 Arnon amont – 18.32 – S – TP – TRF II – Description générale *Cette carte n’a qu’une valeur indicative, et n’est en aucun cas une carte des linéaires réglementaires de cours d’eau. Se référer à la carte du lien de la DDT du Cher (http://cartelie.application.developpement- durable.gouv.fr/cartelie/voir.do?carte=conditionnalite&service=DDT_18) (Source : DDT 18). (Source : BD Carthage, BD SURFACE_EAU, BD ROE_Métropole_20140527) PDPG FDAAPPMA18 Arnon amont – 18.32 – S – TP – TRF SYNTHESE DESCRIPTION CONTEXTE L’Arnon prend sa source dans le département de la Creuse au lieu-dit « Le Petit Jurigny » (commune de Saint-Marien), puis s’écoule dans le département de l’Allier avant de se jeter dans le plan d’eau de la retenue de Sidiailles, pour enfin traverser le département du Cher et confluer avec la rivière Le Cher au niveau des commune de Vierzon et Saint-Hilaire-de-Court. Situé au sud du département, ce contexte piscicole représente un tronçon de la partie amont du cours d’eau compris entre l’aval du plan d’eau de Sidiailles et la confluence avec la rivière le Portefeuille. Dans ce contexte, l’Arnon s’écoule dans les régions naturelles de La Marche puis du Boischaut, dans un environnement agricole au relief assez marqué (Source : Chambre d’agriculture du Cher), et reçoit les débits de nombreux petits affluents (ru de l’étang de la Grange de Nohant, Rifoulet, Palonnière, ru des caves…). -

Avis De La Mission Régionale D'autorité Environnementale Centre-Val De

Centre-Val de Loire Avis de la mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire sur le projet de parc éolien de Saint-Ambroix Est (18) Autorisation environnementale n°2021-3193 Avis n°2021-3193 du 13 avril 2021 Mission régionale d’autorité environnementale Centre-Val de Loire I. Préambule relatif à l’élaboration de l’avis Conformément à la délégation qui lui a été donnée lors de la séance de la MRAe du 2 avril 2021 cet avis relatif à l’implantation d’un parc éolien sur la commune de Saint-Ambroix (18) a été rendu par Christian Le COZ après consultation des autres membres. Le délégataire atteste qu’aucun intérêt particulier ou élément dans ses activités passées ou présentes n’est de nature à mettre en cause son impartialité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis. Conformément au 3° de l’article R. 122-6 et du I de l’article 122-7 du code de l’environnement, la MRAe a été saisie du dossier de demande d’avis. Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude d’impact présentée et sur la prise en compte de l’environnement par le projet. Il n’est donc ni favorable, ni défavorable à celui-ci. Il vise à permettre d’améliorer sa conception et la participation du public à l’élaboration des décisions qui le concernent. Au fil de l’avis, l’autorité environnementale peut être amenée à s’exprimer spécifiquement sur les différents volets du dossier, qu’il s’agisse de la qualité de l’étude d’impact ou de la prise en compte de l’environnement par le projet. -

Dossier Essai Pompage Lur-Sur-Arnon

SIAEP de Lury-sur- S16DRE016 Mai 2020 Arnon Définition des périmètres et des mesures de protection du captage de Musay à Lury-sur-Arnon (18) Dossier Loi sur l’Eau CONSULTING SAFEGE – Agence CENTRE LOIRE 7/9, Rue du Luxembourg BP 37167 37071 TOURS cedex 02 Direction France Nord Ouest SAFEGE SAS - SIÈGE SOCIAL Parc de l’Ile - 15/27 rue du Port 92022 NANTERRE CEDEX www.safege.com Version : 1 Date : Mai 2020 Nom Prénom : CHAMOREAU Sirella Visa : PB Dossier Loi sur l’Eau Sommaire 0 ...... Préambule ................................................................................ 3 1 ...... Identité du demandeur ............................................................. 4 2 ...... Localisation du pompage d’essai (rubrique 1.1.1.0) ................. 5 3 ...... Description de l’opération ......................................................... 6 3.1 Nature des travaux .................................................................................................. 6 3.2 Justification de l’essai de pompage ..................................................................... 6 3.3 Descriptif du pompage d’essai .............................................................................. 7 3.4 Cadre réglementaire ............................................................................................. 10 4 ...... Document d’incidences .......................................................... 13 4.1 Etat initial ............................................................................................................... 13 4.2 Incidences -

The World's Most Diverse Range of Wines

PRESS PACK 2019 The world’s most diverse range of wines Loire Valley 2018 – quite simply an exceptional year! hat a year! Even our oldest On the whole, however, these were skilfu- winegrowers can scarcely lly managed by winegrowers. Summer remember a better harvest, temperatures then reached an ALL-TIME both for quality and yield. high; grapes continued to grow well and W2018 will be etched on all our memories as remained in robust health, and harvests a historic vintage, some say on a par with throughout the vineyards were almost as 1959, which is ranked among the Loire’s early as those of 2017. Conditions were very best vintages. (Le Point, March 2019). consistently excellent from the end of From Nantes to Sancerre, we’re seeing August right through to October. Growers highly aromatic, flavourful wines across all harvested their fruit with total peace of three colours. Overall harvest volumes for mind, knowing the grapes had reached full Loire Valley AOC and PGI wines in the Inter- maturity. loire and BIVC area are predicted to soar to 2.9 million hectolitres, up considerably on 2017’s 2.2 million hl, and a welcome return OUTSTANDING AROMATIC to normal figures after a run of low-yiel- COMPLEXITY IN WHITES (both ding harvests. This gives us plenty of scope still and sparkling) AND ROSÉS to meet the needs of the market and reple- nish stocks. In the Nantais, the first Melon grapes were picked in mid-August. Balance was excellent, Spring weather was very favourable, pro- with acidity lower than average. -

Si Amenagement De La Vallee De L'arnon Aval (Siavaa

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Syndicat Mixte pour l'Aménagement de la vallée de l'Arnon Aval (SMAVAA) (Siren : 200079044) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Syndicat mixte fermé Syndicat à la carte non Commune siège Lury-sur-Arnon Arrondissement Vierzon Département Cher Interdépartemental oui Date de création Date de création 01/01/2018 Date d'effet 01/01/2018 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Autre cas Nom du président M. Jean-Sylvain GUILLEMAIN Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège Mairie de Lury-sur-Arnon Numéro et libellé dans la voie 25, rue de la mairie Distribution spéciale Code postal - Ville 18120 LURY-SUR-ARNON Téléphone 02 48 51 03 62 Fax Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Contributions budgétaires des membres Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) non Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance non Population 1/3 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Population totale regroupée 53 326 Densité moyenne 76,63 Périmètres Nombre total de membres : 5 - Dont 5 groupements membres : Dept Groupement (N° SIREN) Nature juridique 36 CC Champagne Boischauts (200068880) CC 18 CC Coeur de Berry (200070571) CC 36 CC du Pays d'Issoudun (243600236) CC 18 CC Fercher Pays Florentais (241800457) CC 18 CC Vierzon-Sologne-Berry (200090561) CC Compétences Nombre total de compétences exercées : 5 Compétences exercées par le -

Cahier Des Charges De L'indication Geographique Protegee « Coteaux Du Cher Et De L'arnon

Modifications du cahier des charges présentées à la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres du 25 janvier 2011 CAHIER DES CHARGES DE L’INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE « COTEAUX DU CHER ET DE L’ARNON » AVERTISSEMENT Cette modification du cahier des charges ne saurait préjuger de la rédaction finale qui sera retenue après instruction par le comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres de l’INAO, sur la base notamment des résultats de la procédure nationale d’opposition. Les oppositions éventuelles qui seront formulées dans le cadre de la présente procédure ne peuvent porter que sur les éléments modifiés du cahier des charges : - Les modifications apparaissent dans le corps du texte en caractères gras soulignés. - Les dispositions proposées à la suppression apparaissent en caractères barrés XXX. Cahier des charges de l’IGP « Coteaux du Cher et de l’Arnon » - V5bis du 22 mars 2011 Page 1/7 Modifications du cahier des charges présentées à la commission permanente du comité national des indications géographiques protégées relatives aux vins et aux cidres du 25 janvier 2011 CHAPITRE 1 – DENOMINATION – CONDITIONS DE PRODUCTION 1 – Nom de l’IGP Seuls peuvent prétendre à l’indication géographique protégée « Coteaux du Cher et de l’Arnon », initialement reconnue vin de pays des Coteaux du Cher et de l’Arnon par le décret du 16 novembre 1981, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. 2 – Mentions et unités géographiques complémentaires L’indication géographique protégée « Coteaux du Cher et de l’Arnon » peut être complétée par le nom d’un ou de plusieurs cépages selon les conditions de production fixées dans le présent cahier des charges. -

AOP ET IGP DU VAL DE LOIRE Saint-Pourçain

47° Nord AnjouAnjou Anjou-BrissacAnjou-Villages Brissac CabernetCabernet d’Anjou Coteaux de l’Aubance RoséRosé d’Anjou Orléans Anjou-Villages Coteaux Forêt de Bercé duAnjouAnjou VendômoisAnjou-BrissacAnjou-Villages Brissac Orléans Sarthe CabernetCabernet d’Anjou Coteaux de l’Aubance Rosé d’Anjou Jasnières Orléans VendômeAnjou-Villages Cheverny Coteaux Coteaux du Loir Forêt de Bercé du Vendômois Orléans Mayenne Sarthe Jasnières Vendôme Cheverny Coulée de Serrant Cour- Coteaux du Loir Loire Coteaux Mayenne Cheverny du Giennois Savennières Roche aux Moines Coulée de Serrant Cour- Loire Coteaux Cheverny Muscadet Coteaux de la Loire Savennières Loir Savennières Roche aux Moines Touraine Orléans-Cléry du Giennois Saumur- Muscadet Coteaux de la Loire Savennières Loir Touraine Orléans-Cléry Coteaux d’Ancenis Coteaux d’Ancenis Mesland Saumur- Mesland Champigny Touraine Champigny Touraine Anjou-Coteaux Anjou-Coteaux Blois Beuvron de la Loire Amboise Blois Amboise Beuvron de la Loire Parc Naturel Angers Vouvray Forêt Régional Gros Plant de Sologne Parc Naturel du Pays Nantais Vouvray Saint-Nicolas- Forêt Gros Plant Angers de la Brière Parc naturel de-Bourgueil Régional Saint-Nicolas- Ancenis Régional Loire de Sologne du Pays Nantais Anjou-Touraine Tours Amboise Sancerre de la Brière Parc naturel de-BourgueilLoire Bourgueil Régional Loire Aubance Loire Touraine Ancenis Oisly Menetou-Salon Anjou-Touraine Tours Amboise Montrichard Sancerre Nantes Saumur Loire Aubance Loire Bourgueil Touraine Sancerre Layon Oisly Menetou-Salon Coteaux du Layon 11erer -

Of Regulation (EEC) No 2081/92 on the Protection of Geographical Indications and Designations of Origin

2.10.2003EN Official Journal of the European Union C 236/27 Publication of an application for registration pursuant to Article 6(2) of Regulation (EEC) No 2081/92 on the protection of geographical indications and designations of origin (2003/C 236/07) This publication confers the right to object to the application pursuant to Articles 7 and 12d of the abovementioned Regulation. Any objection to this application must be submitted via the competent authority in a Member State, in a WTO member country or in a third country recognised in accordance with Article 12(3) within a time limit of six months from the date of this publication. The arguments for publication are set out below, in particular under 4.6, and are considered to justify the application within the meaning of Regulation (EEC) No 2081/92. COUNCIL REGULATION (EEC) No 2081/92 APPLICATION FOR REGISTRATION: ARTICLE 5 PDO (x) PGI ( ) National application No: — 1. Responsible department in the Member State Name: Institut National des Appellations d'Origine Address: 138, avenue des Champs-Elysées — F-75008 Paris Tel. (33-1) 45 62 54 75 Fax (33-1) 42 25 57 97. 2. Applicant group 2.1. Name: Syndicat Interprofessionnel de la pyramide de Valençay 2.2. Address: Mairie de Valençay — F-36600 Valençay 2.3. Composition: Producer/processor (x) other ( ). 3. Type of product: Cheese — class 1-3. 4. Specification (Summary of requirements under Article 4(2)) 4.1. Name: ‘Valençay’ 4.2. Description: Valençay is a soft cheese made from goat's milk in the shape of a truncated pyramid, ripened, with a surface mould which is mostly light grey to blue grey in colour. -

Projet De Périmètre Pour L'élaboration D'un Schéma D'aménagement Et De

BBB EEE TTT UUU RRR EEE --- CCC EEE RRR EEE CCC *-*-*-*-* Etablissement Public Loire *-*-*-*-* Projet de périmètre pour l’élaboration d’un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux sur le bassin versant du Cher amont Dossier de consultation Agence d’Ile de France – 2 rue Stephenson 78181 St Quentin en Yvelines cedex 01.30.12.91.00 - Fax : 01.39.44.91.87 Projet de périmètre pour l’élaboration d’un SAGE sur le bassin versant du Cher amont Dossier de consultation Résumé La gestion des ressources en eau dans un bassin versant relève d’une démarche commune pour concilier écologie et économie et assurer un juste partage de ces ressources. Cette démarche de développement durable doit associer l’ensemble des acteurs concernés sur un périmètre fixé. Un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) est un outil de planification qui permet de fixer les bases d’une gestion concertée et raisonnée sur un périmètre donné. Sur le bassin versant du Cher, le régime des cours d’eau est marqué par des étiages sévères et des risques de crues fréquents. Les contraintes liées à la disponibilité en eau ou à la qualité des ressources ont amené les usagers à prendre conscience de l’importance des impacts de chaque usage pour les autres acteurs et sur le milieu naturel. Parmi les enjeux les plus importants, on peut citer l’alimentation en eau potable, la qualité des eaux ou la gestion des équilibres écologiques. La nécessité d’une gestion de l’eau prenant en compte la globalité du territoire concerné, des ressources et ayant pour vocation la satisfaction de l’ensemble des usages s’est faite de plus en plus pressante. -

Loire Valley Wines Presentation

THE LOIRE VALLEY VINEYARDS AND THEIR WINES 2019 EDITION www.vinsvaldeloire.fr • www.vins-centre-loire.com THE LOIRE VALLEY VINEYARDS AND THEIR WINES General Overview History of the Vineyards Soils, Climate and Grapes AOP/IGP Wines Key figures www.vinsvaldeloire.fr • www.vins-centre-loire.com GENERAL OVERVIEW The Vineyards of France The Vineyards of the Loire Valley www.vinsvaldeloire.fr • www.vins-centre-loire.com THE VINEYARDS Page 4 OF FRANCE The Loire Valley 47 ° North The main winegrowing regions in France are: • Bordeaux • The Rhône Valley • Burgundy • Champagne • Alsace • Languedoc The Loire Valley Vineyards and their Wines • General Overview THE LOIRE VALLEY VINEYARDS Page 5 FRANCE’s 3 RD LARGEST AOP WINEGROWING AREA The longest, most diverse vineyard area in France. Stretches horizontally across the country, giving it a unique profile. The Loire Valley vineyards are made up of several discrete vineyard areas. Touraine Anjou-Saumur Centre-Loire Nantais Auvergne The Loire Valley Vineyards and their Wines • General Overview THE HISTORY OF THE VINEYARDS From the birth of the vineyards in the 5 th century to the present day www.vinsvaldeloire.fr • www.vins-centre-loire.com THE LOIRE VALLEY VINEYARDS Page 7 AN INTEGRAL PART OF FRENCH HISTORY DATING BACK TO THE 4TH CENTURY 4th century: The birth of the Loire vineyards From the Middle Ages to the 17 th century: First the religious orders, then the Kings of France, played a major part in developing the Loire Valley vineyards. The Loire: The river Loire is an inextricable part of the vineyard landscape, casting its unique light over the surroundings and creating a breathtaking panorama. -

BASE DEL Au 9 Oct 2019

Délégués de la MSA BEAUCE CŒUR DE LOIRE ECHELON LOCAL – BOISCHAUT-MARCHE NOM Prénom MANDATAIRE COL T/S QUALITE COMMUNE CANTON DE CHATEAUMEILLANT BLOUIN LIONEL 2 T PRESIDENT CHATEAUMEILLANT BONNEAU JACKY 3 T MEMBRE DU BUREAU ST MAUR CHERY HUBERT 2 T CHATEAUMEILLANT FAUCHERE ERIC 1 S SECRETAIRE REIGNY FOULATIER FRANCOIS 1 T CULAN GIDELLES BERNARD 2 T MEMBRE DU BUREAU CULAN LECONTE MARC 1 S SIDIAILLES MALLET LOUIS 1 T ST MAUR MOULINAT JEAN-PAUL 1 T PREVERANGES SCEA DU BOIS NICOU GUILLOT DIDIER 3 S ST PRIEST LA MARCHE CANTON LE CHATELET BEDOUILLAT GERARD 2 T MEMBRE DU BUREAU IDS ST ROCH BOUCHERAT JEAN-PAUL 1 S REZAY BRUNET MARIE-MADELEINE 2 T MEMBRE DU BUREAU LE CHATELET CASSONNET CHRISTIANE 1 T MEMBRE DU BUREAU LE CHATELET DESAMAIS GUY 1 S MAISONNAIS DESIRE DOMINIQUE 1 S IDS ST ROCH DUPUIS GAETAN 1 T SAINT PIERRE LES BOIS METENIER GILLES 1 S MORLAC PIROT CATHERINE 2 T VICE-PRESIDENT REZAY RADUJET PAUL 1 T IDS ST ROCH RENAUD MAURICE 1 T MEMBRE DU BUREAU REZAY EARL GILLES FORICHON FORICHON GILLES 3 S ST PIERRE LES BOIS SARL A.E.J. NATURE NADOT-LECOINTRE JACK 3 T MASSONNAIS CANTON DE LIGNIERES CANDRE MARCEL 2 T LA CELLE CONDE CHEVALIER CHRISTIAN 2 T LIGNIERES CHEVALIER LUDWIG 2 T LIGNIERES GRILLON FABRICE 1 T ST HILAIRE EN LIGNIERES MORAND MONIQUE 1 S ST HILAIRE EN LIGNIERES PERROCHON DANIEL 1 T VICE-PRESIDENT ST HILAIRE EN LIGNIERES ROCHUT ANDRE 1 T MEMBRE DU BUREAU INEUIL CANTON DE SAULZAIS LE POTIER BECUAU GUY 2 T MEMBRE DU BUREAU VESDUN BOURDIN HUGUETTE 3 T MEMBRE DU BUREAU LA PERCHE CHAUVELOT JEAN-PAUL 1 T VESDUN COUSSOT HUBERT 2 T ADMINISTRATEUR FAVERDINES DELORME JEAN 2 T VESDUN FLOQUET JUSTINE 1 S LOYE SUR ARNON FRANCOIS ALEXANDRE 1 S MEMBRE DU BUREAU LOYE SUR ARNON JOLIET CLAUDINE 1 T VICE-PRESIDENT LOYE SUR ARNON SIBOUT BERNARD 3 S MEMBRE DU BUREAU EPINEUIL LE FLEURIEL MAJ au 10 Oct 2019. -

Les Communes Du Cher

Communes Code commune Nom de la petite région agricole Région agricole Petite région agricole ACHERES 18001 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 AINAY-LE-VIEIL 18002 BOISCHAUT 436 18436 AIX-D'ANGILLON 18003 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 ALLOGNY 18004 SOLOGNE 343 18343 ALLOUIS 18005 SOLOGNE 343 18343 ANNOIX 18006 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 APREMONT-SUR-ALLIER 18007 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 ARCAY 18008 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 ARCOMPS 18009 BOISCHAUT 436 18436 ARDENAIS 18010 BOISCHAUT 436 18436 ARGENT-SUR-SAULDRE 18011 SOLOGNE 343 18343 ARGENVIERES 18012 VAL DE LOIRE 66 18066 ARPHEUILLES 18013 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 ASSIGNY 18014 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 AUBIGNY-SUR-NERE 18015 SOLOGNE 343 18343 AUBINGES 18016 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 AUGY-SUR-AUBOIS 18017 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 AVORD 18018 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 AZY 18019 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BANNAY 18020 VAL DE LOIRE 66 18066 BANNEGON 18021 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 BARLIEU 18022 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 BAUGY 18023 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BEDDES 18024 MARCHE 437 18437 BEFFES 18025 VAL DE LOIRE 66 18066 BELLEVILLE-SUR-LOIRE 18026 VAL DE LOIRE 66 18066 BENGY-SUR-CRAON 18027 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BERRY-BOUY 18028 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BESSAIS-LE-FROMENTAL 18029 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 BLANCAFORT 18030 PAYS FORT ET SANCERROIS 439 18439 BLET 18031 VALLEE DE GERMIGNY 179 18179 BOULLERET 18032 VAL DE LOIRE 66 18066 BOURGES 18033 CHAMPAGNE BERRICHONNE 434 18434 BOUZAIS 18034 BOISCHAUT