Hari Arnaud 2 LMZ1007.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Les Délégué(E)S Du Comité (Élections 2020)

Les délégué(e)s du Comité (Élections 2020) A ce jour, ce sont 208 délégué(e)s qui représentent les 33 Communes adhérentes et les 4 EPCI qui se sont substitués, en mars 2018 et janvier 2020, aux 50 Communes membres. 33 COMMUNES ADHERENTES (72 délégué(e)s) Bernard DOYEN ALAINCOURT-La-CÔTE François NICOLAS Patrick ANGELAUD ANCERVILLE Angel MIDENET Jean-Marie BOY-LOUSTAU AUBE Damien BARBA Jean-Marc DOSDAT AULNOIS-sur-SEILLE Jacques VAILLANT Emile DUCAMIN BANNAY Alain VIEL Eric SOMMIER BAUDRECOURT Serge GALLET Gilles DROUIN BÉCHY Éric ANDRÉ Nicole KAHL BIONVILLE-sur-NIED Marc LUTAT Romain DEPIERREUX CHANVILLE Jean-François HESSE Sylvain KURTZ CHENOIS Charles MOSER Christelle PILLEUX Didier THESE DELME Francine FRANCOIS Elisabeth CHABEAUX David LOIRE DONJEUX Francis TARRILLION Jean-Luc ETIENNE FOVILLE Patrick SPANNAGEL Jean-Luc PERRIN FRÉMERY Claude POIVRE Vincent LAUNAY JALLAUCOURT Rachel NEIS Nicolas RUEFF JUVILLE Agata PRZYCHOCKI Philippe POGGESI LANEUVEVILLE-en-SAULNOIS Stéphane SCHROLL Laurent SCHIRATO LEMONCOURT Alain RIBARD Hervé SENSER LEMUD Grégory ASSELBORN Alban GRANDIDIER LESSE Stéphane WELKER 33 COMMUNES ADHERENTES Bernard JULLIER LIOCOURT Marcel RICATTE Joël PIERRARD LUCY Michel POMMIER Maurice JACQUEMIN MALAUCOURT-sur-SEILLE Robert JACQUEMIN François ANTOINE MANHOUÉ Nicolas KARMANN Jean-Marie LEROY MONCHEUX Christine HERBIN Fanny BAMMES ORIOCOURT Virginie GEIS Laurent GELIS PUZIEUX Didier MICHEL François DIDOT Maurice FERRY Sylvie WEISBECKER RÉMILLY Jean-Yves OUDIN Alice COURTE Frédéric CATTAI Alain PIERRARD SAINT-EPVRE Vincent -

Transports Modifications Des Lignes TER Pour 2016 Ligne Metz-Forbach : La Gare De Herny Menacée

Transports modifications des lignes TER pour 2016 Ligne Metz-Forbach : la gare de Herny menacée Herny, près de Rémilly, verrait les haltes en TER remplacées par des bus vers Rémilly, soit 20 mn de bus au lieu de 6 mn en train. Les voyageurs auraient leur temps de trajet total rallongé d’autant. La région Lorraine cherche à obtenir de meilleures cadences sur la ligne. Cela passe par la suppression d’arrêts. La concertation est en cours. À Herny, près de Rémilly, le conseil municipal s’oppose à cette fermeture. La région Lorraine a mis sur les rails une sacrée opération : le cadencement de ses lignes de transport express régional (TER). Le « convoi » de la concertation a quitté sa gare cette année, pour un terminus en 2016. Sur la ligne Metz-Forbach, ce qui se prépare se traduirait par la suppression de deux gares, à Herny et Téting-sur-Nied. Au départ améliorer le service Le cadencement veut améliorer le service rendu à l’usager. Sur l’ensemble du réseau lorrain, une augmentation de l’offre de 15 % est recherchée, à moyens constants. Sur la ligne Metz-Forbach, l’idée serait de renforcer les cadences. Pour cela, il faut gagner un peu de temps, expliquent les services du conseil régional. « Une rame qui part de 9h à Forbach arriverait ainsi un peu avant 10h à Metz, illustre-t-on, au Pôle mobilité. Avec le même chauffeur, elle repartirait quelques minutes plus tard. » Les haltes supprimées permettent de gagner les quelques minutes nécessaires. À Herny (500 habitants), lors des treize arrêts, six dans un sens ou sept dans l’autre, il monte environ une vingtaine de voyageurs par jour. -

La Qualité De L'eau

SEBVF 2 - janvier 2015 S YNDICAT DE S E AUX DE B A ss E -V IGNEULLE S ET F AULQUEMONT La qualité de l’eau Tous les ans, l’Agence Régionale de Santé analyse et étudie les caractéristiques de l’eau délivrée par votre fournisseur. Les résultats de ces contrôles sanitaires effectués sont rendus publics. Il sont intégrés à l’envoi de votre facture et classés selon le circuit de distribution dont dépend votre commune. Communes concernées : Unité de distribution SEBVF 2 (mélange à Redlach : Basse-Vigneulles + Créhange) Départ depuis le réservoir sur - VAHL-LES-FAULQUEMONT (via réservoir - PUZIEUX - VILLERS-STONCOURT Guessling) - PANGE - VIVIERS tour 900 m3 - VILLER (direct du R2 sur le réservoir - RAVILLE - VULMONT - LONGEVILLE-LES-ST-AVOLD de Viller) - REMILLY - XOCOURT - TRITTELING-REDLACH - SANRY-SUR-NIED - ZIMMING Départ depuis R1 - SERVIGNY-LES-RAVILLE - BAMBIDERSTROFF (haut) - SILLY-SUR-NIED Autres cas - CREHANGE (haut : cité) - ALAINCOURT-LA-COTE - SORBEY - DORVILLER - FAULQUEMONT (cité minière) - ANCERVILLE - VAUDONCOURT Annexe de Flétrange : via le “réservoir R1 Rue du Siège” - AUBE - VILLERS-LAQUENEXY Basse-Vigneulles (conduite DN300 Basse- et le “R2 Route de Strasbourg” - AULNOIS-SUR-SEILLE (Annexe de Laquenexy) Vigneulles vers Redlach) - CREHANGE (cité) via le “réservoir - BAZONCOURT R1 Rue du Siège” - BECHY - CHANVILLE - COLLIGNY Départ depuis R2 - COURCELLES-SUR-NIED - ADELANGE (direct du R2 sur le réservoir - COURCELLES-CHAUSSY d’Adelange) - DELME - BOUSTROFF (via réservoir Adelange) - DONJEUX - BRULANGE (via réservoir Chémery) -

Sectorisation Scolaire Collèges De La Moselle

Annexe : Sectorisation scolaire Date Ecoles (uniquement pour les communes dont les Collège d'affectation Communes rattachées changement Particularités écoles sont rattachées à plusieurs collèges) secto ALBESTROFF - de l'Albe ALBESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe DIFFEMBACH-LES-HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe FRANCALTROFF ALBESTROFF - de l'Albe GIVRYCOURT ALBESTROFF - de l'Albe GRENING ALBESTROFF - de l'Albe GUINZELING ALBESTROFF - de l'Albe HELLIMER ALBESTROFF - de l'Albe HONSKIRCH ALBESTROFF - de l'Albe INSMING ALBESTROFF - de l'Albe INSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe KAPPELKINGER ALBESTROFF - de l'Albe LENING ALBESTROFF - de l'Albe LHOR ALBESTROFF - de l'Albe MOLRING ALBESTROFF - de l'Albe MONTDIDIER ALBESTROFF - de l'Albe MUNSTER ALBESTROFF - de l'Albe NEBING ALBESTROFF - de l'Albe NELLING ALBESTROFF - de l'Albe NEUFVILLAGE ALBESTROFF - de l'Albe PETIT-TENQUIN ALBESTROFF - de l'Albe RENING ALBESTROFF - de l'Albe TORCHEVILLE ALBESTROFF - de l'Albe VAHL-LES-BENESTROFF ALBESTROFF - de l'Albe VIBERSVILLER ALBESTROFF - de l'Albe VITTERSBOURG ALGRANGE - E. Galois ALGRANGE ALGRANGE - E. Galois NILVANGE AMNEVILLE - La Source AMNEVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ANCY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARRY ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier ARS-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier CORNY-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier DORNOT ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GORZE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier GRAVELOTTE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier JOUY-AUX-ARCHES ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier NOVEANT-SUR-MOSELLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier REZONVILLE ARS-SUR-MOSELLE - Pilâtre de Rozier VIONVILLE AUDUN-LE-TICHE-E.Zola AUDUN-LE-TICHE AUDUN-LE-TICHE - E. -

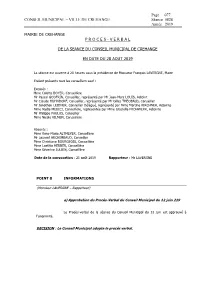

Mairie De Crehange P R O C E S - V E R B a L

Page 077 CONSEIL MUNICIPAL – VILLE DE CREHANGE Séance 0828 Année 2019 MAIRIE DE CREHANGE P R O C E S - V E R B A L DE LA SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE CREHANGE EN DATE DU 28 AOUT 2019 La séance est ouverte à 20 heures sous la présidence de Monsieur François LAVERGNE, Maire Etaient présents tous les conseillers sauf : Excusés : Mme Colette BOYER, Conseillère Mr Pascal GODFRIN, Conseiller, représenté par Mr Jean-Marc LOUIS, Adjoint Mr Claude HUHNDORF, Conseiller, représenté par Mr Gilles THEOBALD, Conseiller Mr Jonathan LEIDNER, Conseiller Délégué, représenté par Mme Martine KIRCHNER, Adjointe Mme Nadia MEDICI, Conseillère, représentée par Mme Graziella FROHWERK, Adjointe Mr Philippe PAULUS, Conseiller Mme Nicole VILMEN, Conseillère Absents : Mme Rose-Marie ALTMEYER, Conseillère Mr Laurent ARCHIMBAUD, Conseiller Mme Christiane BOURGEOIS, Conseillère Mme Laetitia HERBER, Conseillère Mme Séverine JULIEN, Conseillère Date de la convocation : 21 août 2019 Rapporteur : Mr LAVERGNE POINT 0 INFORMATIONS (Monsieur LAVERGNE – Rapporteur) a) Approbation du Procès-Verbal du Conseil Municipal du 12 juin 219 Le Procès-verbal de la séance du Conseil Municipal du 12 juin est approuvé à l’unanimité. DECISION : Le Conseil Municipal adopte le procès verbal. Page 078 CONSEIL MUNICIPAL – VILLE DE CREHANGE Séance 0828 Année 2019 POINT I INTERCOMMUNALITE (Monsieur LAVERGNE – Rapporteur) a) Recomposition du Conseil Communautaire Chaque année précédant celle du renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, le nombre total de sièges que comptera le conseil communautaire pour la mandature à venir doit être défini en tenant compte de la population municipale des communes membres, en vigueur à ce moment. Tous les EPCI à fiscalité propre sont concernés par la recomposition de leur organe délibérant en 2020, dont le DUF. -

Concerning the Community List of Less-Favoured Farming Areas Within the Meaning of Directive the Requirements for Less-Favoured

15 . 11 . 89 Official Journal of the European Communities No L 330 / 31 COUNCIL DIRECTIVE of 23 October 1989 concerning the Community list of less-favoured farming areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( France ) ( 89 / 587 /EEC ) THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES , Whereas the three types of areas communicated to the Commission satisfy the conditions laid down in Article 3 ( 3 ), Having regard to the Treaty establishing the European ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 / 268 /EEC ; whereas the first meets Economic Community , the requirements for mountain areas, the second meets the requirements for less-favoured areas in danger of Having regard to Council Directive 75 /268 /EEC of 28 April depopulation where the conservation of the countryside is 1975 on mountain and hill farming and farming in certain necessary and which are made up of farming areas which are less-favoured areas (*), as last amended by Regulation ( EEC ) homogeneous from the point of view of natural production No 797/ 85 ( 2 ), and in particular Article 2 ( 2 ) thereof, conditions , and the third meets the requirements for areas affected by specific handicaps ; Having regard to the proposal from the Commission , Whereas, according to the information provided by the Member State concerned , these areas have adequate Having regard to the opinion of the European infrastructure , Parliament ( 3 ), Whereas Council Directive 75 / 271 /EEC of 28 April 1975 HAS ADOPTED THIS DIRECTIVE : concerning the Community list of less-favoured areas within the meaning of Directive 75 / 268 / EEC ( 4 ), supplemented Article 1 by Directives 76 /401 / EEC ( 5 ), 76 / 631 / EEC ( 6 ), 77 /178 /EEC ( 7 ) and 86-/ 655 /EEC ( 8 ) indicates the areas of The areas situated in the French Republic which appear in the the French Republic which are less-favoured within the Annex form part ofthe Community list ofless-favoured areas meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive within the meaning of Article 3 ( 3 ), ( 4 ) and ( 5 ) of Directive 75 /268 /EEC ; 75 /268 / EEC . -

Le Coutumier De Thicourt (1551)

LE COUTUMIER DE THICOURT (1551) En préparant, il y a quelques années, une étude sur Une posses sion de Cluny en Lorraine; le prieuré de Thicourt (1093-1576), qui fit l'objet d'une communication au Congrès National des Sociétés savantes de 1968 (publiée dans Je Bulletin philologique et historique du Comité des Travaux historiques et scientifiques, année 1968, vol. 2, Paris, 1971, p. 613-626), notre attention avait été attirée par un document des Archives de la Moselle (1 E 198) demeuré inédit: le coutumier de la seigneurie de Thicourt, rédigé le 30 juin 1551. C'est ce document que nous résumons. Pour la commodité du lecteur, nous avons numéroté les divers articles dont nous publions intégralement les passages les plus intéressants. Il fut rédigé par J eau van der Elst, notaire public, en présence des habitants du village réunis autour des notabilités: Chrétien Ferry, maire ; Thiriat This, maître échevin ; Guillaume Le Clerc ; Hans Falquestain, Hans Quenequin, Demange le Tisserant, le gros Colas Jean Boichat, échevins ; Mathis Guérard, doyen. Le notaire les avait rassemblés à la demande de Louis de Dommartin, « baron des baronnies de Fontenoys, Fenestranges et de Bayon, seigneur des dits lieux, dudit Thiecourt, Ogieviller, Vaubexey, Dompremy-sur-Meuse, de Brulléi et de Breth, etc», afin qu'ils eussent à « déclarer, reconnoitre et confesser comme à leur s'eigneur seul et naturel quelles droitures, hauteur, préminance, redevance, et authoritez qui compétent et, appar tiennent audit Seigneur et success,eurs, tant audit Thiecourt, ban et finage d'illecq que sur les personnes desdits habitans de leurs succes seurs à cause de son chasteau et maison forte dudit Thiecourt, terres et seigneuries d'illecq que autrement ». -

P De THICOURT (Moselle) Rapport Final De Surveillance Géologique 4 Juillet 1933 G

L. GUILI^Uitfá Le forn¿p de THICOURT (Moselle) Rapport final de surveillance géologique 4 Juillet 1933 G. ivJINOUX 'Etude géologique du projet cl'nmelioration 'de l'a.E.P. a'è la commune d^ THICOUflT ( Kos elle) ¿6 Janvier 1954- L. GUILLAUME PROJET D'ALIM&ÎÎTATIOH EN EAU PO TABLA DE LA COMMUNS DS OTlCQgag (MOSELLE) affsctu-Je an ex¿cu,tioii d<ís Instructions ministerielles au i2 juillet 1924 L«. coasaune d-> ÍHICQifRT **. l'in tant, ion d»utiliser pour eon fcli;n¿ntaticm. ou oau pot&M.e lu foruga eKéouté ps.r le Dop*rteaônt do la HOSKLLS *-n 1932 ~ 900 métras ©nviron * au îford-lst. i«* lu tortue Eñt du ijourt:. as forage -iavait rüohercbor les oauv du ni^oau aquifers das.grè& du Hiiétien iriféri^ur. S* profondeur est do 35 mètre«« L'orifice oafc i 1. cote 291. 60. Lo fori|gi> «. tne.vereé loa 0 - Ou.30 T^rre 0»,30 -• Oas.TO PragXäiaDts le Cnlomira à Grypháa» â^c Iix;wiû8 supôrfloiele 0n*T0 - llxa.90 Arglloe ryagss du Rhôtlon ©up: rieur llr.,80 - 34fa,60 Rrnitieii inférieur: grès et argild« scbla- /:oirae; doloiniaa sableueee. Niveau &guifère - 14,10 Gr&i" grie t>lau, forteataent chargé de pyrite; »rgilea schisteusse noire» subordonnées« lu GUILLAUME PHOJ¿T D1 ALIMENTAT I0H EN Eiü POiABLÄ DS LA COMtfUHS D2 ÏHICQSB1! (MOSELLE) 15 RSGLBMJSKÏAIRE ib an execution due lustmetlone ' : . lu 12 Juillet 1924 L* ooiacwiiä da ÎHICOUHî & 1*intention d'utiliser pouff eon «tlimentation &n eau potfcíue 1« forago exécuté p*.r le X)óp»rt^iont do la.MO8KLLE "a 1932 :- 9Ü0 :3ètr«s ônvlron • mu Sord-Bet» d^ 1* «oruie Est du xurç. -

Tableau Des Electeurs

ÉLECTIONS SÉNATORIALES DU 24 SEPTEMBRE 2017 ANNEXE À L'ARRÊTÉ N° 2017-DCL/4 - 150 DU 7 JUILLET 2017 PORTANT ÉTABLISSEMENT DU TABLEAU DES ÉLECTEURS SÉNATORIAUX Qualité civilité NOM Prénom COMMUNE Remplaçant de 1. Députés et Sénateurs député M. AREND Christophe député M. BELHADDAD Belkhir député M. DI FILIPPO Fabien député M. HAMMOUCHE Brahim député M. LIOGER Richard député M. MENDES DA SILVA Ludovic député Mme RAUCH Isabelle député Mme TRISSE Nicole député Mme ZANNIER Hélène sénateur M. GROSDIDIER François sénateur M. LEROY Philippe sénateur M. MASSERET Jean-Pierre sénateur M. MASSON Jean-Louis sénateur M. TODESCHINI Jean-Marc 2. Conseillers Régionaux conseiller régional Mme BAILLOT Catherine MOSELLE conseiller régional M. BOHL Jean-Luc MOSELLE conseiller régional M. BOUCHER André MOSELLE conseiller régional M. BROCCOLI Walter MOSELLE conseiller régional Mme BRUCKMANN Patricia MOSELLE conseiller régional Mme BURG Laurence MOSELLE conseiller régional M. CASSARO Alexandre MOSELLE conseiller régional Mme CONIGLIO Stéfanie MOSELLE conseiller régional Mme DILIGENT Carmen MOSELLE conseiller régional M. ENGELMANN Fabien MOSELLE conseiller régional M. GOURLOT Thierry MOSELLE conseiller régional Mme GROLET Françoise MOSELLE conseiller régional M. HELFGOTT Jackie MOSELLE conseiller régional M. HOFF Hervé MOSELLE conseiller régional M. HORY Thierry MOSELLE conseiller régional M. KHALIFE Khalifé MOSELLE conseiller régional Mme KIS Stéphanie MOSELLE conseiller régional Mme KUNTZ Marie-Louise MOSELLE conseiller régional M. LIOUVILLE Jean-Pierre MOSELLE conseiller régional Mme MASSERET Natacha MOSELLE MASSERET Jean-Pierre conseiller régional Mme MULLER-BECKER Nicole MOSELLE conseiller régional M. PFEFFER Kévin MOSELLE conseiller régional M. PHILIPPOT Florian MOSELLE conseiller régional M. SADOCCO Rémy MOSELLE conseiller régional Mme SARTOR Marie-Rose MOSELLE conseiller régional M. -

44RAA14 03 Direccteut88.Pdf

PREFET DE LA REGION LORRAINE ARRETE n° 03/2014 portant subdélégation de signature, en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l’Etat en faveur du Responsable, par intérim, de l’Unité Territoriale des Vosges Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de de la Direccte Lorraine la consommation, du travail et de l’emploi de Lorraine Mme Danièle GIUGANTI, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, Adresse postale de la consommation, du travail et de l’emploi de Lorraine 10, rue Mazagran BP 10676 54063 NANCY Cedex er Direction Vu la loi organique n° 2001-692 du 1 août 2001 relative aux lois de finances ; Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration [email protected] territoriale de la république ; Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, Téléphone : 03.83.30.89.52 des départements et des régions ; Télécopie : 03.83.30.89.79 Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, modifié par le décret n° 92-1369 du 29 décembre 1992 ; er Horaires d’ouverture au public : Vu le décret n° 92-604 du 1 juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ; du lundi au vendredi Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 08h30 – 12h00 2010, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat 13h30 – 17h00 dans les régions et les départements ; Vu le décret n° 2005-54 -

Bureau / Tribunal De FAULQUEMONT Registres Du Livre Foncier

Bureau / Tribunal de FAULQUEMONT Registres du Livre foncier COTE Commune volume n° feuillets n° 5Q5/1 ADAINCOURT 1 1 à 52 5Q5/2 ADAINCOURT 2 53 à 86 5Q5/3 ADAINCOURT 3 87 à 166 5Q5/4 ADAINCOURT 4 167 à 246 5Q5/5 ADAINCOURT 5 247 à 282 5Q5/6 ADAINCOURT 6 283 à fin 5Q5/7 ADELANGE 1 1 à 46 5Q5/8 ADELANGE 2 47 à 105 5Q5/9 ADELANGE 3 106 à 163 5Q5/10 ADELANGE 4 1645 à 204 5Q5/11 ADELANGE 5 205 à 241 5Q5/12 ADELANGE 6 242 à 302 5Q5/13 ADELANGE 7 303 à 341 5Q5/14 ADELANGE 8 342 à 376 5Q5/15 ADELANGE 9 377 à 393 5Q5/16 ADELANGE 10 394 à fin 5Q5/17 ARRAINCOURT 1 1 à 68 5Q5/18 ARRAINCOURT 2 69 à 127 5Q5/19 ARRAINCOURT 3 128 à 176 5Q5/20 ARRAINCOURT 4 177 à 204 5Q5/21 ARRAINCOURT 5 205 à 238 5Q5/22 ARRAINCOURT 6 239 à 282 5Q5/23 ARRAINCOURT 7 283 à fin 5Q5/24 ARRIANCE 1 1 à 65 5Q5/25 ARRIANCE 2 66 à 130 5Q5/26 ARRIANCE 3 131 à 186 5Q5/27 ARRIANCE 4 187 à 248 5Q5/28 ARRIANCE 5 249 à 309 5Q5/29 ARRIANCE 6 310 à 358 5Q5/30 ARRIANCE 7 359 à 404 5Q5/31 ARRIANCE 8 405 à fin 5Q5/32 BAMBIDERSTROFF 1 1 à 53 5Q5/33 BAMBIDERSTROFF 2 54 à 110 5Q5/34 BAMBIDERSTROFF 3 111 à 165 5Q5/35 BAMBIDERSTROFF 4 166 à 215 5Q5/36 BAMBIDERSTROFF 5 216 à 267 5Q5/37 BAMBIDERSTROFF 6 268 à 312a 5Q5/38 BAMBIDERSTROFF 7 313 à 353 5Q5/39 BAMBIDERSTROFF 8 354 à 398 5Q5/40 BAMBIDERSTROFF 9 399 à 446 5Q5/41 BAMBIDERSTROFF 10 447 à 504 5Q5/42 BAMBIDERSTROFF 11 505 à 578 5Q5/43 BAMBIDERSTROFF 12 579 à 647 5Q5/44 BAMBIDERSTROFF 13 648 à 700 5Q5/45 BAMBIDERSTROFF 14 701 à 733 5Q5/46 BAMBIDERSTROFF 15 734 à 784 5Q5/47 BAMBIDERSTROFF 16 785 à 829 5Q5/48 BAMBIDERSTROFF 17 830 à 880 5Q5/49 BAMBIDERSTROFF 18 881 à 919 5Q5/50 BAMBIDERSTROFF 19 920 à 950 5Q5/51 BAMBIDERSTROFF 20 951 à 987 5Q5/52 BAMBIDERSTROFF 21 988 à 1017 5Q5/53 BAMBIDERSTROFF 22 1018 à 1056 5Q5/54 BAMBIDERSTROFF 23 1057 à 1084 p. -

Randonnées Pédestres District Urbain De Faulquemont

Randonnées pédestres District Urbain de Faulquemont circuits13 www.dufcc.com Introduction Partie intégrante du développement économique et de l’attractivité du territoire, l’offre de loisirs mise en place par le DUF permet aux habitants comme aux visiteurs d’explorer les richesses parfois méconnues des différentes communes. Toutes les facettes du District se retrouvent dans ces plus de 160 km de circuits de randonnées pédestres balisés en partenariat avec des clubs de marches locaux : ouvrages de la ligne Maginot, forêts, points de vue remarquables, histoire locale, richesses industrielles mais aussi sports et gastronomie. Chaque circuit offre des particularités historiques, anecdotes ou sites à visiter ; scannez les codes présents sur chaque page grâce à votre smartphone et partez à la découverte du District Urbain de Faulquemont. François LAVERGNE Président du District Urbain de Faulquemont www.dufcc.com Extrait IGN : AUTORISATION N° 116612-145854 - © IGN – 2020 – scan 25 Copie et reproduction interdite 2 Sommaire Introduction .................................................................................. p. 2 Carte de situation. p. 2 Circuit de Saint-Martin en Glandière Distance : 12,3 km. p. 4-5 Circuit du Golf Distance : 16 km .................................................... p. 6-7 Circuit : Faux-en-Forêt Distance : 12 km ........................................... p. 8 Circuit : Walving Distance : 14 km ....................................................... p. 9 Circuit : Vittoncourt - Arriance Distance : 19 km ................................ p. 9 Circuit : La vallée du Bambesch Distance : 14,7 km .................... p. 10-11 Circuit : La frontière des langues Distance : 8,5 km .................. p. 12-13 Circuit : La voie romaine Distance : 14,5 km ............................... p. 12-13 Circuit : Boucle de la Poterie gallo-romaine Distance : 18 km ... p. 14-15 Circuit : Allée St Pierre Distance : 13,2 km ................................