Outeiro De Rei, Lugo

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

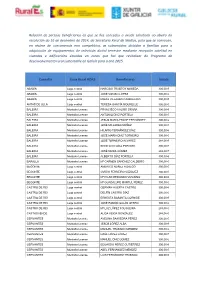

Relación De Persoas Beneficiarias Ás Que Se Lles Concedeu a Axuda

Relación de persoas beneficiarias ás que se lles concedeu a axuda solicitada ao abeiro da resolución do 16 de decembro de 2014, da Secretaría Xeral de Medios, pola que se convocan, en réxime de concorrencia non competitiva, as subvencións dirixidas a familias para a adquisición de equipamentos de televisión dixital terrestre mediante recepción satelital en vivendas e edificacións situadas en zonas que hai que revitalizar do Programa de desenvolvemento rural sustentable en Galicia para o ano 2015. Concello Zona Rural RDRS Beneficiario Axuda ABADÍN Lugo central NARCISO TRASTOY MASEDA 300,00 € ABADÍN Lugo central JOSÉ VIZOSO LÓPEZ 300,00 € ABADÍN Lugo central MARÍA VILLARES CARBALLIDO 300,00 € ANTAS DE ULLA Lugo central TERESA GARCÍA MOURELLE 300,00 € BALEIRA Montaña lucense FRANCISCO VALIÑO GRAÑA 300,00 € BALEIRA Montaña lucense ANTONIO DÍAZ PORTELA 300,00 € BALEIRA Montaña lucense JESÚS MARÍA FRADE FERNÁNDEZ 300,00 € BALEIRA Montaña lucense JOSÉ MILLARES NÚÑEZ 300,00 € BALEIRA Montaña lucense HILARIO FERNÁNDEZ DÍAZ 300,00 € BALEIRA Montaña lucense JOSÉ MARÍA DÍAZ TORNEIRO 300,00 € BALEIRA Montaña lucense JOSÉ TORNEIRO ÁLVAREZ 288,08 € BALEIRA Montaña lucense BONIFACIO DÍAZ POSTIGO 300,00 € BALEIRA Montaña lucense JOSÉ NEIRA GÓMEZ 288,08 € BALEIRA Montaña lucense ALBERTO DÍAZ PORTELA 300,00 € BARALLA Montaña lucense Mª CARMEN SÁNCHEZ CALDEIRO 300,00 € BEGONTE Lugo central AMÉRICO NÚÑEZ FIDALGO 300,00 € BEGONTE Lugo central OVIDIO FERREIRO VÁZQUEZ 300,00 € BEGONTE Lugo central Mª PILAR REDONDO VIZCAÍNO 300,00 € BEGONTE Lugo central Mª GUADALUPE -

15. Valoración Xenética

14.3. Vacas Excelentes cualificadas en 2010 15. VALORACIÓN XENÉTICA Relación de vacas cualificadas como excelentes en 2010 e vivas a 31/12/2010, ordeadas polo código de gandería Co obxectivo de obter animais máis rendibles CONAFE elabora un índice de selección denomindo Índice de Mérito Xenético Total (ICO) que combina os valores xenéticos de produción, tipo e caracteres funcionais. CONAFE pública estos índices dúas veces ao ano, en xuño e en novembro, sendo utilizadas nesta Rexistro Vaca Nac. Gandería Concello Memoria as avaliacións de novembro 2010. Africor Lugo Esph2702348494 Mantoño James Infa 17-ago-04 Mantoño Holstein Barreiros 15.1. Mellores ganderías por media de ICO (I) Africor Lugo Esph2702348496 Mantoño Talent Renia 2-sep-04 Mantoño Holstein Barreiros Memoria ano 2010 Relaciónanse as 50 mellores ganderías por media de ICO, de cada un dos grupos segundo o número de reses. Memoria ano 2010 Esph2702196614 Mantoño James Claudina 28-abr-03 Mantoño Holstein Barreiros Esph2702029674 Bos Mantoño Jolt Duna ET 30-abr-02 Mantoño Holstein Barreiros Ata 75 vacas (I) Esph2702140296 Mantoño Enter Melisa 5-mar-03 Mantoño Holstein Barreiros Esph2701505051 Pega 16-mar-99 SAT Teixeiro A Pastoriza Gandería Concello Vacas % Importadas Esph2702271571 Outeiro Champion Mindy 14-dic-03 SC Outeiro Chantada Esph2701887983 Rosalia James 10-jun-01 SC Cid Barreiros SC QUINTIAN O PARAMO 1.868 - Esph2702265114 Capon Cebola Igniter 12-oct-03 Casa Capon Chantada CASA REGO O INCIO 1.848 - Esph2702122562 Capon Caixa Lee 27-jun-01 Casa Capon Chantada VILAR DE SUSAO SARRIA 1.803 - Esph1502349335 Bos Stormatic Rosi ET 5-sep-04 Casa Pernas Xermade MASEDA POL 1.801 - Esph2702196032 Pena Blitz Emerson Mystri 3-jul-03 Pena Begonte CASA DE QUEIZAN CASTROVERDE 1.793 12 Esph2702581600 Ushuaia 16-abr-03 SAT O Cobo Trabada SC VILLAESTEBA AGROP. -

Outeiro De Rei Xermade

7 Núm. 139 – Jueves, 19 de Junio de 2014 B.O.P de Lugo se aproba o Texto Refundido da Lei Reguladora das Facendas Locais, e informada pola Comisión Especial de Contas, exponse ó público cos documentos que a xustifican, na Secretaría deste Concello, por quince días hábiles, contados a partir do seguinte á inserción deste anuncio no BOP, co obxecto de que os interesados poidan examinala e formular por escrito os reparos e observacións que estimen pertinentes, durante o devandito prazo de exposición e oito días máis, de conformidade co disposto na normativa vixente. Monterroso, 6 de xuño de 2014.- O alcalde, Antonio E. Gato Soengas R. 2393 OUTEIRO DE REI Anuncio EXPEDIENTE DE INVESTIGACIÓN José Pardo Lombao, Alcalde-Presidente do Concello de Outeiro de Rei, no exercicio das competencias que me atribúe o artigo 21.1 da Lei 7/1985, de 2 de abril, fago saber que, con data de 10 de xuño de 2014, iciouse expediente de investigación para determinar a titularidade e existencia do camiño non catastrado que polo noroeste das parcelas 21 e 24 do polígono 31; suroeste da parcela 70 e sur da parcela 25 do dito polígono, de xeito que conectaría polo oeste co camiño municipal (pol 31, parcela 9019) y polo leste co Río Ladra (pol 31, parcela 9004). De conformidade co disposto no artigo 50 do Reglamento de Bens das Entidades Locais, os afectados polo expediente de investigación diporán dun prazo dun mes, a contar dende o día seguinte o da presente publicación, para alegar canto estimen conviente en defensa dos seus dereitos ou intereses, debendo aportar perante o Concello, a tal fin, a totalidade da documentación representativa dos mesmos. -

Abadín López Rancaño, José María (PP) Censo: 2 322Hab. Superficie (Km2): 196.00 Km2 Avenida Galicia, 2

Abadín López Rancaño, José María (PP) Censo: 2 322hab. Superficie (km2): 196.00 km2 Avenida Galicia, 2. 27730 Abadín (Lugo) Tlf: 982-508021 Fax: 982-508051 [email protected] http://www.abadin.es Alfoz Val Díaz, Jorge (PSOE) Censo: 1 659hab. Superficie (km2): 77.50 km2 A Seara, s/n. 27776 Alfoz (Lugo) Tlf: 982-558001 Fax: 982-558504 [email protected] http://concellodealfoz.com Antas de Ulla Varela Pérez, Javier (PP) Censo: 1 940hab. Superficie (km2): 103.60 km2 Praza de España, 2. 27570 Antas de Ulla (Lugo) Tlf: 982-379251 Fax: 982-379100 [email protected] http://www.concellodeantas.org Baleira Martínez-Puga López, Ángel Enrique (PP) Censo: 1 226hab. Superficie (km2): 168.80 km2 Avenida Doctor Escobar, s/n. 27130 Baleira (Lugo) Tlf: 982-354059 Fax: 982-354039 [email protected] http://www.concellobaleira.es Baralla González Piñeiro, Miguel (PP) Censo: 2 482hab. Superficie (km2): 141.20 km2 Avda. Evaristo Correa Calderón, 48. 27680 Baralla (Lugo) Tlf: 982-363303 Fax: 982-363221 [email protected] http://www.concellobaralla.es Barreiros Ermida Igrexas, Ana Belén (BNG) Censo: 2 925hab. Superficie (km2): 72.40 km2 Rúa Vila 63 . 27790 San Cosme de Barreiros (Lugo) Tlf: 982-124002 Fax: 982- 124 002 [email protected] https://www.concellodebarreiros.gal/gl Becerreá Martínez Núñez, Manuel (GaS) Censo: 2 807hab. Superficie (km2): 172.10 km2 Praza do Concello, s/n. 27640 Becerreá (Lugo) Tlf: 982-360004 Fax: 982-360518 [email protected] http://www.concellobecerrea.es Begonte Ulla Rocha, José (PP) Censo: 2 978hab. Superficie (km2): 126.80 km2 Praza dos Irmans Souto Montenegro, s/n. -

A Gudiña Viana Do Bolo a Mezquita a Teixeira Rubiá

CARIÑO O VICEDO XOVE CEDEIRA ORTIGUEIRA VIVEIRO BURELA CERVO VALDOVIÑO CERDIDO FOZ MAÑÓN MOECHE OUROL BARREIROS NARÓN O VALADOURO AS SOMOZAS RIBADEO FERROL SAN SADURNIÑO ALFOZ NEDA FENE AS PONTES DE MURAS GARCÍA RODRÍGUEZ TRABADA MUGARDOS A CAPELA MONDOÑEDOLOURENZÁ ARES CABANAS PONTEDEUME XERMADE ABADÍN MIÑO SADA VILARMAIOR A CORUÑA VILALBA A PONTENOVA OLEIROS MONFERO BERGONDO A PASTORIZA PADERNE MALPICA DE BERGANTIÑOS ARTEIXO RIOTORTO CAMBRE IRIXOA BETANZOS PONTECESO CULLEREDO COIRÓS MEIRA A LARACHA CARRRAL COSPEITO ARANGA GUITIRIZ OZA DOS RÍOS RIBEIRA DE PIQUÍN CABANA DE BERGANTIÑOS ABEGONDO LAXE CARBALLO CERCEDA CAMARIÑAS BEGONTE CORISTANCO CESURAS A FONSAGRADA CASTRO DE REI POL CURTIS NEGUEIRA DE MUÑIZ RÁBADE ZAS OUTEIRO DE REI ORDES MESÍA TORDOIA VILASANTAR MUXÍA VIMIANZO SOBRADO BALEIRA SANTA COMBA FRADES FRIOL LUGO CASTROVERDE VAL DO DUBRA TRAZO BOIMORTO DUMBRÍA CEE OROSO TOQUES NAVIA DE SUARNA A BAÑA FISTERRA O CORGO MAZARICOS O PINO ARZÚA MELIDE PALASDEREI GUNTÍN CORCUBIÓN BARALLA BECERREÁ NEGREIRA AMES SANTIAGO DE COMPOSTELA SANTISO LÁNCARA CARNOTA BRIÓN TOURO OUTES O PÁRAMO PORTOMARÍN CERVANTES BOQUEIXÓN MONTERROSO MUROS NOIA TEO AGOLADA ROIS VILA DE CRUCES AS NOGAIS ANTASDEULLA TRIACASTELA VEDRA SARRIA LOUSAME PADRÓN PARADELA SAMOS DODRO TABOADA PEDRAFITA DO CEBREIRO SILLEDA PONTECESURES PORTO DO SON A ESTRADA RIANXO VALGA O INCIO BOIRO CUNTIS LALÍN RODEIRO CATOIRA O SAVIÑAO A POBRA DO CARAMIÑAL BÓVEDA FOLGOSO DO COUREL CALDAS DE REIS VILAGARCÍA DE AROUSA CHANTADA DOZÓN RIBEIRA MORAÑA FORCAREI A POBRA DE BROLLÓN PORTAS A ILLA -

Xunta De Galicia Excma. Deputación Provincial De

XOVES, 20 DE DECEMBRO DE 2018 N.º 290 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE, TERRITORIO E VIVENDA SERVIZO DE CONSERVACIÓN DA NATUREZA Anuncio Bélida López Osorio (DNI 33723370B), solicita a segregación do tecor A Fonsagrada (LU-10002) de diversas leiras da súa propiedade nas proximidades de Lamas de Campo, termo municipal da Fonsagrada, que totalizan 31,26 hectáreas de terreo. O que fago público para o coñecemento xeral e que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, dende a súa publicación no BOP. Lugo, 30 de novembro de 2018.- A xefa territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Margarita López Blanco. R. 3550 Anuncio José Pérez López (DNI 33304683Q), solicita a segregación do tecor A Fonsagrada (LU-10002) de diversas leiras da súa propiedade nas proximidades de Lamas de Campo, termo municipal da Fonsagrada, que totalizan 37,18 hectáreas de terreo. O que fago público para o coñecemento xeral e que as persoas ou entidades que se consideren afectadas poidan facer as alegacións que estimen convenientes no prazo DUN MES, dende a súa publicación no BOP. Lugo, 30 de novembro de 2018.- A xefa territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Margarita López Blanco. R. 3611 EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO SERVIZO DE RECURSOS HUMANOS Anuncio PUBLICACIÓN DO ACORDO DA XUNTA DE GOBERNO DA DEPUTACION PROVINCIAL DE LUGO, ADOPTADO EN SESIÓN CELEBRADA O DÍA 14 DE DECEMBRO DE 2018 AO OBXECTO DE APROBAR A CONVOCATORIA E AS BASES XERAIS E ESPECÍFICAS QUE REXERÁN O CONCURSO - OPOSICIÓN AO OBXECTO DE CONSTITUÍR UNHA LISTAXE DE EMPREGO TEMPORAL PARA A CATEGORÍA DE “AXENTE DE EMPREGO E Anuncio publicado en: Num BOP 290 año 2018 (19/12/2018 11:53:05) (20/12/2018 08:00:00) DESENVOLVEMENTO LOCAL” AO OBXECTO DE ATENDER AS NECESIDADES TEMPORAIS DESTE TIPO DE PERSOAL NOS SUPOSTOS PREVISTOS NO ARTIGO 10.1 do Estatuto Básico do Empregado Público ou NO ARTIGO 15 DO ESTATUTO DOS TRABALLADORES. -

Lugo 7 Viveiro 22 Outros Cultura E Ocio Xove 24 Deportes Aire Libre Centros Deportivos

CATEGORIAS ALOXAMENTO FORMACIÓN E CURSOS CONCELLOS B&B. PENSIÓN ACADEMIAS DE IDIOMAS CAMPING AUTOESCOLAS PÁXINA PÁXINA HOSTAIS BAILE. TEATRO. ARTE HOTEIS NEGOCIOS E INFORMÁTICA OUTRO ALOXAMENTO OUTROS FORMACIÓN E CURSOS COMIDAS E BEBIDAS SAÚDE E BELEZA BARES. PUBS FARMACIAS CAFÉS ÓPTICAS. CLÍNICAS DENTAIS. CLÍNICAS COMIDA RÁPIDA SALÓNS DE PEITEADO E BELEZA ABADÍN 2 MONDOÑEDO 15 RESTAURANTES WELLNESS. SPA ANTAS DE ULLA 2 MONFORTE DE LEMOS 15 OUTROS COMIDA E BEBIDA. OUTROS SAÚDE E BELEZA BARREIROS 2 MONTERROSO 16 COMPRAS SERVIZOS BECERREÁ 2 OUTEIRO DE REI 17 COSMÉTICA ALUGUER. REPARACIÓNS BURELA 2 O SAVIÑAO 17 LIBROS. CD. DVD. PAPELERÍA FOTOGRAFÍA. IMPRENTA CASTRO DE REI 3 O VICEDO 17 MODA LAVANDARERÍA. TINTORARÍA CASTROVERDE 3 PALAS DE REI 17 ORDENADORES. CÁMARAS. APARATOS SEGUROS. BANCOS CERVO 3 PORTOMARÍN 17 ROUPA DE DEPORTE.EQUIPAMENTO DEPORTIVO TELEFONÍA MÓBIL. INTERNET CHANTADA 4 RÁBADE 17 OUTRAS COMPRAS OUTROS SERVIZOS COSPEITO 6 RIBADEO 17 CULTURA E OCIO VIAXES E TRANSPORTES FOZ 6 SAMOS 19 BARES. DISCOTECAS. LOCAIS ALUGUER DE COCHE, MOTO, BICICLETA FRIOL 6 SARRIA 19 CINE. TEATRO AUTOBUSES. TRENS. AVIÓNS GUITIRIZ 7 TABOADA 21 CONCERTOS. FESTIVAIS. EVENTOS AXENCIAS DE VIAXES GUNTÍN 7 VILALBA 21 MUSEOS. GALERÍAS. LUGARES DE INTERESE OUTROS VIAXES E TRANSPORTES LUGO 7 VIVEIRO 22 OUTROS CULTURA E OCIO XOVE 24 DEPORTES AIRE LIBRE CENTROS DEPORTIVOS. EVENTOS CURSOS. ALUGUERES TELECADEIRA. TELEFÉRICO XIMNASIO OUTROS DEPORTES 1 ABADÍN Escola de Conductores Abadín Formación e Autoescolas Rúa General Franco, 47, baixo 10% matrícula Tel. 982 508 308 Abadín Cursos 27730 Abadín ANTAS DE ULLA 5% Perfumería Tel. 604 066 722 Aromas 10% Interiores [email protected] Compras Cosmética Avda. -

Pola Educación

Ensino Público Unión Xeral de Traballadores POLA EDUCACIÓN PARA QUE NOS DEVOLVAN O QUE NOS ROUBARON ELECCIÓNS SINDICAIS AS TÚAS REIVINDICACIÓNS O NOSO COMPROMISO ¡PARTICIPA! LOITA polo TEU LOITA polo TEU ÚNETE FRENTE AOS RECORTES SALARIAIS Recuperación do poder adquisitivo do profesorado. Aumento das retribucións nun ELECCIÓNS SINDICAIS 25% e clausula de revisión salarial anual. Recuperación do 100% das pagas extra. FETE UGT é un sindicato que, ao longo da súa historia, traballou sempre pola mellora do sistema educativo as condicións laborais e os dereitos de todos os traballadores do ensino. Retribucións a todo o profesorado que desempeña coordinacións nos distintos Do mesmo xeito, a defensa dunha educación pública de calidade para todos, inspirada nos departamentos e órganos dos centros, incluídas as substitucións. principios de igualdade, solidariedade e liberdade, é unha constante na nosa traxectoria. Implantación do complemento de consolidación para vicedireccións, xefaturas de estudos e secretarías. A participación da nosa organización sindical nas mesas de negociación no ámbito da función Recuperación do complemento específico para o profesorado de PT e AL de pública, tanto a nivel estatal como autonómico, ten dado como froito, nos últimos anos numerosos educación secundaria. acordos que axudaron a mellorar as condicións laborais e profesionais do profesorado. Recuperación do pago dos meses de verán para o profesorado interino e substituto que traballou máis de cinco meses e medio. Nos anos 2000 e 2006 asinou sendos acordos retributivos que supuxeron, respectivamente, ÚNETE PARA MELLORAR AS TÚAS CONDICIÓNS LABORAIS un incremento mensual de 100 e 150€ nas nóminas de todos os docentes de Galicia. Do mesmo xeito, asinou coa Administración Xeral do Estado o acordo polo que as pagas Recoñecemento da función docente. -

Catálogo Rede Viaria Deputación De Lugo

CATÁLOGO REDE VIARIA DEPUTACIÓN DE LUGO Outubro 2017 O Vicedo CÓDIGO DE 64 Xove Burela CONCELLO 26 67 Viveiro Cervo 66 15 Foz Ourol O Valadouro 20 38 63 Alfoz Barreiros Ribadeo 2 6 52 Muras 34 Lourenzá Trabada Mondoñedo 28 31 61 Xermade Abadín 22 1 A Pontenova Riotorto 48 Vilalba A Pastoriza 55 65 44 Meira Cospeito 30 Guitiriz 17 Ribeira 23 Castro de Ribe Piquín de Rei Begonte 54 8 11 Pol Negueira A Fonsagrada de Muñiz Rábade 46 51 19 36 Outeiro de Rei 39 Baleira Friol Castroverde 4 21 12 Lugo 29 Navia de Suarna 35 O Corgo 16 Baralla Guntín Palas de Rei 5 24 Becerreá 40 7 O Páramo Láncara Cervantes Monterroso Portomarín 43 27 14 33 49 As Nogais Antas de Ulla Sarria Triacastela 37 3 Paradela 57 62 42 Samos Pedrafita Taboada 56 do Cebreiro 60 45 O Incio 25 O Saviñao Bóveda Folgoso do Courel 58 Chantada 9 13 18 A Pobra do Brollón 47 Monforte de Lemos Carballedo 32 Pantón 10 Quiroga 41 50 Ribas de Sil Sober Sober 53 59 I CODIGO LONXITUDE PAXINA CODIGO LONXITUDE PAXINA CONCELLO CONCELLO CONCELLO VIAS PROV. CATALOGO CONCELLO VIAS PROV. CATALOGO 1 ABADIN 57,205 1 19 FONSAGRADA (A) 125,803 24 2 ALFOZ 59,818 2 20 FOZ 37,975 26 3 ANTAS DE ULLA 49,979 3 21 FRIOL 125,755 27 4 BALEIRA 77,028 4 22 XERMADE 74,026 29 5 BARALLA 43,566 6 23 GUITIRIZ 43,873 31 6 BARREIROS 46,133 7 24 GUNTIN 81,354 32 7 BECERREA 71,947 8 25 INCIO (O) 45,157 34 8 BEGONTE 38,955 9 26 XOVE 44,997 35 9 BOVEDA 48,500 10 27 LANCARA 38,103 36 10 CARBALLEDO 93,518 11 28 LOURENZA 26,969 37 11 CASTRO DE REI 90,014 12 29 LUGO 92,332 38 12 CASTROVERDE 87,069 14 30 MEIRA 25,954 40 13 FOLGOSO DO COUREL 103,214 15 31 MONDOÑEDO 64,899 41 MONFORTE DE 14 CERVANTES 153,902 16 32 LEMOS 69,581 42 15 CERVO 44,115 18 33 MONTERROSO 31,580 43 16 CORGO (O) 71,757 19 34 MURAS 58,686 44 17 COSPEITO 50,263 21 35 NAVIA DE SUARNA 137,604 45 18 CHANTADA 110,014 22 36 NEGUEIRA DE MUÑIZ 18,450 47 II CODIGO LONXITUDE PAXINA CODIGO LONXITUDE PAXINA CONCELLO CONCELLO CONCELLO VIAS PROV. -

Carta De Servizos

CARTA DE SERVIZOS A Carta de Servizos ten como finalidade informar á cidadanía dos servizos que xestiona a Deputación de Lugo, de xeito que lle permita coñecer mellor a súa Administración provincial e establecer mecanismos de mellora continua na prestación de servizos. Organización provincial ÁREA DE ECONOMÍA, RECADACIÓN E ESPECIAL DE CONTAS Manter a provincia cunhas contas saneadas equilibradas e racionalizar e reducir o gasto tantos nos concellos coma na propia Deputación, simplificando a súa estrutura para aumentar a eficacia e eficiencia dos procesos. Intervención Funcións Control e fiscalización interna da xestión económico-financeira e orzamentaria Contacto 982 260 112 Tesouraría Funcións Xestión dos recursos financeiros (cartos, valores ou créditos), da Deputación. Contacto 982 260 017 Xestión Tributaria e Recadación: Funcións: Exercicio das competencias delegadas de cobro de impostos e taxas dos concellos: Imposto sobre Bens Inmobles de natureza urbana, rústica e características especiais: Abadín, Alfoz, Antas de Ulla, Baleira, Baralla, Barreiros, Becerreá, Begonte, Bóveda, Carballedo, Castro de Rei, Castroverde, Cervantes, O Corgo, Cospeito, Folgoso do Courel, A Fonsagrada, Friol, Guitiriz, Guntín, O Incio, Láncara, Lourenzá, Meira, Mondoñedo, Monterroso, Muras, Navia de Suarna, As Nogais, Ourol, Outeiro de Rei, Palas de Rei, Pantón, Paradela, O Páramo, A Pastoriza, Pedrafita do Cebreiro, A Pobra do Brollón, Pol, A Pontenova, Portomarín, Quiroga, Rábade, Ribadeo, Ribas de Sil, Ribeira de Piquín, Riotorto, Samos, Sarria, O Saviñao, -

Xunta De Galicia Xefatura Territorial Da Consellería De Economía, Emprego E Industria

MÉRCORES, 26 DE AGOSTO DE 2020 N.º 195 XUNTA DE GALICIA XEFATURA TERRITORIAL DA CONSELLERÍA DE ECONOMÍA, EMPREGO E INDUSTRIA. DELEGACIÓN TERRITORIAL DE LUGO Anuncio Resolución do 24 de febreiro de 2020, da Xefatura Territorial de Lugo, pola que se somete a información pública a solicitude de autorizacións administrativas previa e de construción, estudo de impacto ambiental, aprobación do proxecto sectorial e declaración de utilidade pública, en concreto, dunha instalación eléctrica nos concellos de Begonte, Friol e Outeiro de Rei, na provincia de Lugo (expediente: IN408A 2018/39) Para os efectos previstos na Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico; no Real decreto 1955/2000, do 1 de decembro, polo que se regulan as actividades de transporte, distribución, comercialización, subministración e procedementos de autorización de instalacións de enerxía eléctrica; na Lei 10/1995, do 23 de novembro, de ordenación do territorio de Galicia; no Decreto 80/2000, do 23 de marzo, polo que se regulan os plans e proxectos sectoriais de incidencia supramunicipal; na Lei 5/2017, do 19 de outubro, de fomento da implantación de iniciativas empresariais en Galicia e na Lei 8/2009, de 22 de decembro, pola que se regula o aproveitamento eólico en Galicia e se crea o canon eólico e o Fondo de Compensación Ambiental, sométese a información pública a seguinte solicitude da instalación eléctrica indicada: Solicitante : EÓLICA DE CORDALES S.L.U. Solicitude : Autorizacións administrativas previa e de construción, estudo de impacto ambiental, aprobación do proxecto sectorial e declaración de utilidade pública, en concreto, da instalación eléctrica que se describe a continuación. -

12-07-2021.Pdf

LUNS, 12 DE XULLO DE 2021 N.º 157 EXCMA. DEPUTACIÓN PROVINCIAL DE LUGO ÁREA DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E SOCIAL. SECCIÓN DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E EMPREGO Anuncio PUBLICIDADE DOS CONSUMIDORES DO BLOQUE II - BONO IMPULSO-DEPUTACIÓN DE LUGO Atendendo ao establecido no artigo 13 das bases do Programa Bono Impulso-Deputación De Lugo (bono para hostalaría e comercio local), publícanse as listaxes de consumidores e reserva. LISTAXE DE BENEFICIARIOS NOME INTERESADO DNI CONCELLO BELEN REGO GARCIA ***5038** ABADIN GONZALO CUBA GONZALEZ ***6652** ABADIN JESUS CASTIÑEIRA REGO ***7911** ABADIN JOSE LUIS BELLO SOUTO ***0349** ABADIN JOSE LUIS CASTIÑEIRA REGO ***4034** ABADIN ROSA MARY BEN ALONSO ***1291** ABADIN VANESA BALSEIRO VIVERO ***3640** ABADIN VANESA VAZQUEZ LOPEZ ***4367** ABADIN JOSE ANTONIO LOUZAO VAZQUEZ ***8967** ANTAS DE ULLA LUCIA LOUZAO GARCIA ***4795** ANTAS DE ULLA NOELIA GOMEZ RODRIGUEZ ***5780** ANTAS DE ULLA Anuncio publicado en: Num BOP 157 año 2021 (09/07/2021 14:13:05) (12/07/2021 08:00:00) ALBERTO DIAZ PORTELA ***0388** BALEIRA JOSE FERNANDEZ CARBALLEDO ***3921** BALEIRA JOSE MANUEL ALVAREZ FERNANDEZ ***3335** BALEIRA MANUEL ANTONIO LOPEZ FERNANDEZ ***4069** BALEIRA MARIA INMACULADA MERCEDES GONZALEZ FERNANDEZ ***6887** BALEIRA MARIA JOSE NEIRA LOPEZ ***3355** BALEIRA MARTA ARES NEIRA ***1903** BALEIRA VALENTIN ALVAREZ FERNANDEZ ***4040** BALEIRA JOSE LUIS PARDO DIAZ ***3531** BARALLA 2 Núm. 157 – luns, 12 de xullo de 2021 BOP Lugo MANUELA SANCHEZ HERBON ***4673** BARALLA RAQUEL PARDO SANCHEZ ***5386** BARALLA ADRIAN EXPOSITO DORADO