Laino – Altomonte 2” Rev

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Diocesi Cassano Ionio

MIUR- USR PER LA CALABRIA DIOCESI DI CASSANO ALLO IONIO UFFICIO VII A.T. DI COSENZA UO N. 1 - UFFICIO DOCENTI RELIGIONE CATTOLICA ORE ORE TOTALE ORE ORE ORE TOTALE ORE ORE ORE Comune Comune ist. rif. Codice ist. rif. Denominazione ist. Rif. Codice Plesso Denominazione Plesso SEZ. CLASSI SCUOLA SCUOLA ORE DOC. R.C. TITOLARE UTILIZZ INFANZIA PRIMARIA INFANZIA INFANZIA PRIMARIA INFANZIA PRIMARIA PRIMARIA AZ. DIOCESI DIOCESI CSAA813015 ALTOMONTE - MORBONE 2 3,00 CSAA813026 ALTOMONTE - CAMPO SPORTIVO 2 3,00 ALTOMONTE ALTOMONTE CSIC813008 IC ALTOMONTE CSAA813048 ALTOMONTE CENTRO 2 3,00 9,00 22 LA MOGLIE M 0,00 22 9,00 0 CSEE81301A ALTOMONTE - MORBONE/CAS.CANTON. 5 10,00 CSEE81303C ALTOMONTE - CENTRO 6 12,00 CSAA82201X CASSANO LAUROPOLI - VIA SIBARI 6 9,00 ZUCCAROR. 12,00 0 CSAA822032 CASSANO L. - VIA STAZIONE 2 3,00 CASSANO ALLO IONIO CASSANO ALLO IONIO CSIC822003 IC CASSANO I. LAUROPOLI CSEE822015 CASSANO L. I.C. -DORIA 5 10,00 12,00 42 CATALDI GUERRIERO C. 0,00 20 0,00 0 CSEE822026 CASSANO L. IC -VIA DALLA CHIESA 11 22,00 RUSSOC. 0,00 22 CSEE822059 CASSANO LAUROPOLI-SAN NICOLA- 5 10,00 CSAA82301Q VILLAPIANA-CENTRO 2 3,00 CSAA82302R VILLAPIANA-LIDO 3 4,50 CSAA82303T VILLAPIANA-SCALO 1 1,50 VILLAPIANA VILLAPIANA CSIC82300V IC VILLAPIANA "G. PASCOLI" 9,00 32 DEFRANCOF. 0,00 22 9,00 10 CSEE823011 VILLAPIANA-CENTRO 5 10,00 CSEE823022 VILLAPIANA-LIDO 6 12,00 CSEE823033 VILLAPIANA-VILLAGGIO- 5 10,00 CSAA82404P FRANCAV/CERCH - CERCHIARA CENTR 1 1,50 CSAA82406R FRANCAV/CERCH - CERCHIARA PIANA 2 3,00 CERCHIARA DI CALABRIA 4,50 10 SESSA C. -

Stagione Sportiva 2018/2019 Comunicato Ufficiale N° 9 Del 06

Federazione Italiana Giuoco Calcio Lega Nazionale Dilettanti DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO Via Silvestro de Franchis n. 3 – 87067 Rossano (CS) TEL. 0983.514197- FAX. 0983.291717 Indirizzo Internet: www.crcalabria.it e-mail: [email protected] Posta Certificata: [email protected] Facebook: https://www.facebook.com/delegazionerossano Stagione Sportiva 2018/2019 Comunicato Ufficiale n° 9 del 06 Novembre 2018 1. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA In allegato al presente Comunicato Ufficiale si rimette il calendario del Campionato Dilettanti di TERZA CATEGORIA Girone “A” della stagione sportiva 2018/2019, con gli indirizzi, i recapiti telefonici e le località dei rispettivi campi di gioco. Al fine di garantire la regolare chiusura del Campionato, le gare in calendario nelle ultime DUE giornate non subiranno variazioni. DATE CAMPIONATO TERZA CATEGORIA - S.S.2018/2019 Inizio campionato : 11 Novembre 2018 - ore 14.30 Sosta Feste Natalizie : 30 Dicembre 2018 Sosta Feste Pasquali : 21 Aprile 2019 Fine campionato : 19 Maggio 2019 PLAY – OFF Le date e le modalità di svolgimento delle gare di Play-Off saranno oggetto di apposito Comunicato Ufficiale. IL SEGRETARIO IL DELEGATO Stefano Nunnari avv. Giovanni Bruno PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DELLA DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO IL 06 NOVEMBRE 2018 F.I.G.C. – Comitato Regionale Calabria – L.N.D. DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI ROSSANO Campionato 3ª Categoria – “Girone A” s.s. 2018/2019 1^ Giornata Andata 2^ Giornata Andata Domenica 11 Novembre 2018 ore 14:30 Domenica 18 Novembre 2018 ore 14:30 CAMPANA ALTOMONTE MANDATORICCIO SARACENA MONTEGIORDANO C. BSV VILLAPIANA CLERUS IMPERIALIS THEMESEN Sabato 17 novembre RANGERS CORIGLIANO FEDULA SPORT E SOCIAL SPORTING CALOVETO ALBIDONA TARSIA SPORTING CALOVETO FEDULA SPORT E SOCIAL TARSIA ALBIDONA CLERUS IMPERIALIS BSV VILLAPIANA RANGERS CORIGLIANO THEMESEN MANDATORICCIO ALTOMONTE MONTEGIORDANO C. -

Istituto Comprensivo Roggiano Gr

ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE Piazza della Repubblica, 1 87017 – ROGGIANO GRAVINA (Cosenza) 0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S e-mail: [email protected] – p.e.c. : [email protected] – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it ================================================================================================== Prot. n. 2259/V-4 Roggiano Gravina, lì 06/06/2020 Ai docenti dei consigli delle classi terze Scuola secondaria di I gr. Agli alunni delle classi terze e ai loro genitori Scuola secondaria di I gr. Al DSGA All’Albo e al Sito web Oggetto: Esame di Stato conclusivo I ciclo istruzione 2019/2020 –Pubblicazione calendario colloqui. Si pubblica di seguito il calendario di presentazione dell’elaborato ai consigli di classe da parte degli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado, al fine dell’espletamento dell’esame conclusivo del I ciclo di istruzione coincidente, per il corrente anno scolastico, con la valutazione finale, ai sensi dell’art. 1 1 dell’O.M. n. 9 del 16 maggio 2020 avente ad oggetto Ordinanza concernente gli esami di Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2019/2020. IL DIRIGENTE SCOLASTICO ssa Dott. Rosina Gallicchio Firmato Digitalmente da: Gallicchio Rosina GLLRSN59A47A240W/31004728 C=IT 0= Ministero Istruzione Università e Ricerca/80185250588 1 ISTITUTO COMPRENSIVO ROGGIANO GR. - ALTOMONTE Piazza della Repubblica, 1 87017 – ROGGIANO GRAVINA (Cosenza) 0984/507047 – Fax 0984/485884 – Cod Mecc.: CSIC87500G – C.F. 98077580789 – Codice Univoco Ufficio: UFJS0S e-mail: [email protected] – p.e.c. : [email protected] – Sito: www.icroggianogravina-altomonte.edu.it ================================================================================================== Calendario colloqui III-A Altomonte: lunedì 15 giugno 2020 N. -

Allegato 1 Regione Calabria

ALLEGATO 1 REGIONE CALABRIA Numero Numero Codice Enti progetti Italia Sito Internet Progetti Volontari NZ00165 COMUNE DI RENDE 1 12 www.comune.rende.cosenza.it NZ00195 COMUNE DI VILLA SAN GIOVANNI 2 8 www.comune.villasangiovanni.rc.it NZ00212 COMUNE DI SPEZZANO DELLA SILA 1 6 www.comune.spezzanodellasila.cs.it NZ00291 COMUNE DI SERRA SAN BRUNO 1 6 www.comune.serrasanbruno.vv.it NZ00318 PROVINCIA DI CATANZARO 3 36 www.provincia.catanzaro.it NZ00399 COMUNE DI MESORACA 2 8 www.comune.mesoraca.kr.it NZ00400 COMUNE DI SAN MARCO ARGENTANO 1 8 www.comune.sanmarcoargentano.cs.it NZ00403 COMUNE DI VERBICARO 2 8 www.comune.verbicaro.cs.it NZ00417 COMUNE DI CERVA 1 8 www.comune.cerva.cz.it NZ00424 COMUNE DI TERRANOVA DA SIBARI 2 8 www.comune.terranova-da-sibari.cs.it NZ00552 BANCO ALIMENTARE DELLA CALABRIA 1 6 www.bancoalimentare.it NZ00687 COMUNE DI REGGIO CALABRIA 5 22 www.reggiocal.it NZ00831 COMUNE DI SELLIA MARINA 3 16 www.comune.selliamarina.cz.it NZ00953 COMUNE DI CETRARO 1 8 www.comune.cetraro.cs.it NZ00981 COMUNE DI FRASCINETO 2 8 www.comune.frascineto.cs.it NZ01044 COMUNE DI PATERNO CALABRO 1 6 www.comune.paternocalabro.cs.it NZ01210 COMUNE DI BAGALADI 1 6 www.comunicalabria.it NZ01500 COMUNE DI CELICO 2 8 www.comunedicelico.it NZ01538 COMUNE DI GRIMALDI 2 8 www.comunedigrimaldi.it NZ01719 A.N.M.I.C. CENTRI DI RIABILITAZIONE 1 8 www.anmicriabilitazione.it ASSOCIAZIONE SOCIO-CULTURALE NUOVA NZ01995 1 6 www.nuovasolidarieta.it SOLIDARIETA' NZ02145 FONDAZIONE ONLUS CITTA' SOLIDALE 1 18 www.cittasolid.it NZ02152 COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA -

Scarica Il Documento

CODIFICA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AD ALTA TENSIONE RICADENTE NELL’AREA DEL PARCO DEL POLLINO RERG10024BIAM2253 REV. 00 RELAZIONE DUE DILIGENCE PER LA GESTIONE DELLE PAG. 1 DI 97 TERRE E ROCCE DA SCAVO del 20/12/2016 RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AD ALTA TENSIONE RICADENTE NELL’AREA DEL PARCO DEL POLLINO •Revisione della Prescrizione 1 del DECVIA n. 3062 del 19/06/1998 relativo all’Elettrodotto 380 kV Laino - Rizziconi •EL 260 – Razionalizzazione della rete AT nel territorio di Castrovillari •EL 190 - Nuovo Elettrodotto a 380 kV tra il sostegno 90 della linea esistente Laino – Rossano 1 e l’esistente Stazione Elettrica di Altomonte” RELAZIONE DUE DILIGENCE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO Storia delle revisioni Rev. 00 Del 20/12/2016 Prima emissione Elaborato Verificato Approvato G. Collevecchio G. Luzzi N. Rivabene A. Scognetti (ING/PRE-IAM) (ING/PRE-IAM) m01IO302SR Questo documento contiene informazioni di proprietà di Terna Rete Italia SpA e deve essere utilizzato esclusivamente dal destinatario in relazione alle finalità per le quali è stato ricevuto. E’ vietata qualsiasi forma di riproduzione o di divulgazione senza l’esplicito consenso di Terna Rete Italia SpA CODIFICA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE AD ALTA TENSIONE RICADENTE NELL’AREA DEL PARCO DEL POLLINO RERG10024BIAM2253 REV. 00 RELAZIONE DUE DILIGENCE PER LA GESTIONE DELLE PAG. 2 DI 97 TERRE E ROCCE DA SCAVO del 20/12/2016 Sommario 1 PREMESSA ...................................................................................................................................... 4 -

Studio Per La Valutazione Di Incidenza Elettrodotto 380 Kv in Semplice Terna

Studio per la Valutazione di Incidenza Codifica PSRARI09031 Elettrodotto 380 kV in semplice terna “Laino – Rev. 01 Pag. 2 di 25 Altomonte 2” Indice 1 PREMESSA............................................................................................................................... 3 2 RIFERIMENTI NORMATIVI ....................................................................................................... 4 3 METODOLOGIA ........................................................................................................................ 6 3.1 Documenti metodologici di riferimento ................................................................................................................6 3.1.1 I documenti della Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea .......................................6 3.1.2 Il “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000”.....................................................................................8 3.2 Metodologia operativa .........................................................................................................................................9 3.2.1 Indagini di campo .....................................................................................................................................9 3.3 Le interferenze potenziali di una linea elettrica su habitat e specie di importanza comunitaria .........................9 3.3.1 Interferenze su habitat e specie floristiche...............................................................................................9 -

Protocollo D'intesa

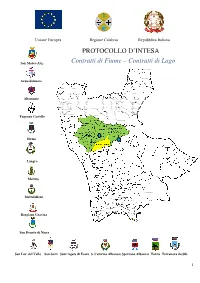

Unione Europea Regione Calabria Repupubblica Italiana PROTOCOLLO D’INTTESA San Marco Arg. CContratti di Fiume – Contraratti di Lago Acquaformosa Altomonte Fagnano Castello Firmo Lungro Malvito Mottafollone Roggiano Gravina San Donato di Ninea San Lor. del Vallo San Sosti Sant’Agagata di Esaro S. Caterina Albanese Spezzano Albanenese Tarsia Terranova da Sib. 1 Ente promotore del Contratto di Fiume e di Lago Amministrazione Comunale di San Marco Argentano (CS) Protocollo d’intesa tra i Comuni di: San Marco Argentano; Fagnano Castello; Santa Caterina Albanese ; Malvito; Mottafollone; Roggiano Gravina; Altomonte; San Donato di Ninea; San Sosti; Sant'Agata di Esaro; Acquaformosa; Lungro; Firmo; Tarsia; Terranova da Sibari; Spezzano Albanese; San Lorenzo del Vallo; Il Parco del Pollino e la Riserva di Tarsia e foce del Crati finalizzato alla promozione, allo sviluppo dei Comuni della Valle dell’Esaro. Premesso che: La Direttiva quadro sulle acque Dir. 2000/60/CE; la Direttiva Alluvioni 2007/60 CE; Direttiva 2001/42/CE sulla valutazione ambientale di piani e programmi (VAS); Convenzione Europea del Paesaggio (2000); Codice dei beni Culturali e del Paesaggio del 2004; Decreto Legislativo n.63 del 2008; Decreto Legislativo 152/06 e s.m.i. − Che L’Europa ha ideato la Strategia Europa 2020, con cui intende promuovere la crescita intelligente, sostenibile e inclusiva degli Stati membri creando le condizioni per un'economia competitiva e favorendo un più alto tasso di occupazione. − Che Il nuovo quadro politico che l'Unione europea ha adottato per il superamento della crisi economica e finanziaria, da realizzare entro il 2020, costituisce la base su cui è stata sviluppata anche la politica di coesione per il periodo di programmazione 2014-2020. -

Atti Parlamentari

Camera dei Deputati – 3879 – Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 213 VOL. X Relazione Re11dù'011l0 I 2017 15. Organizzazione e sponsorizzazione dell'evento "Camminate Gioachimite - Stt!!e tracce di Gioacchino da Fiore", luglio 2017; 16. Organizzazione e realizzazione della manifestazione sportiva "Prima ~gara open di canoa kq/ak a L,rmàl', luglio 2017; 17. Organizzazione e sponsorizzazione dell'evento "Prima Rassegna Letteraria Reading - .Festival della L,ettura", Spezzano della Sila (CS) luglio 2017; 18. Realizzazione dell'evento "Sila J\.1.usic Fest 2017", quarta edizione dell'evento che focalizza l'attenzione su Cultura, Musica, Tradizione e Territorio della Sila, Santa Barbara di Longobucco, agosto 2017; 19. Organizzazione e sponsorizzazione dell'evento sportivo in mountain bike "Sila Epic II Fldizione", agosto 2017; 20. Organizzazione e sponsorizzazione dell'evento "Agosto nel parco Nazionale della Sila Bosco del Gariglione S01~genti del T'acina" agosto 2017; 21. Organizzazione e realizzazione di eventi ludici e culturali svoltisi nel territorio comunale di San Giovanni in Fiore nel mese di agosto 2017; 22. Organizzazione e realizzazione della sesta edizione della manifestazione culturale e di promozione e valorizzazione dei prndotti tipici agroalimentari denominata "LJJrica libro amica", agosto 2017; 23. Organizzazione della rassegna artistica di musica e cabaret denominata "Ampollino in Fèsta", svoltasi presso il Teatro Tenda Ampollino in Villaggio Palumbosila - Trepidò di Cotronei, agosto 2017; 24. Organizzazione e realizzazione dell'ottava edizione della "Settimana della Cultura Calabrese 2017". Camigliatello Silano (CS) 27 agosto/03 settembre 2017; 25. Organizzazione di un Congresso Nazionale di Astronomia presso il Parco Astronomico "Li/io" di Savelli (KR), settembre 2017; 26. -

Frascineto E Sorical. Continua La Guerra Di Nervi

Via Roma, 155 - Castrovillari - Tel. 0981.27171 Anno 8 – Numero 25- Distribuzione gratuita il sabato e la domenica - 26 giugno 2010 CON IL NUOVO ANNO SCOLASTICO FINALMENTE A CASTROVILLARI!!! OLTRE ALLA SCUOLA MEDIA PARITARIA ANCHE L’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALEINDUSTRIALE INDIRIZZOINDIRIZZO INFORMATICOINFORMATICO SONO IN CORSO LE ISCRIZIONI Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana AMMINISTRAZIONESANITA’ pag. 6 OSPEDALE Manca personale. Gli infermieri del Pronto Soccorso chiedono rincalzi SPORT pag. 18 Santino Di AliquamStasi, nuovo Phasellus presi- Continua Cras il sogno EtiamEtiam del gruppo Si dimette Pellentesque Pellentesque l’assessore Russo. Il dente de “Gli Amici del Cuore”, folklorico della Pro Loco di sindaco Gagliardi: «Dimissioni TEMPO LIBERO al posto che fu del compianto Castrovillari. Approda a Mar- accettate, andiamo avanti». Coinvolgente la prima Fabio Perri. Vice Presidente, rakech e si rende protagoni- Per i consiglieri Diana e Di edizione di “Bici in città”, Salvatore Sicilia, di Roggiano sta della Festa della Repub- Sanzo meglio tornare a votare. organizzata dall’Associazione Gravina blica Italiana “Attilio Invernizio” Pag. 7 Pag. 8 Pag. 15 Frascineto e Sorical. Continua la guerra di nervi Importante risultato ottenuto dal con un procedimento d’urgenza per CrisiCrisi ala Comune Comune di Frascineto nella vicenda porre fine a questa azione. Ebbene, a che lo vede impegnato con la Sorical. seguito della richiesta avanzata dal Acqua pubblica. IIll BBilancioCrisi politica Morano Come si ricorderà, la scorsa settimana, Comune, il giudice ha emesso paspassa,s ma... la società delle acque aveva un’ordinanza con la quale è stata Ultime ma non solo in Al via i rimborsi delle interrotto, ad intermittenza, la ripristinata l’erogazione dell’acqua. -

Sezione Di Archivio Di Stato Di Castrovillari

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI CCASTROVILLARI. I Giudicato di Pace di Lungro, vedi Pretura di Lungro Giudicato di Pace di Castrovillari, conservato nella sede di Cosenza G i u d i c a t o c i r c o n d a r i a l e d i C a s t r o v i l l a r i , conservato nella sede di Cosenza Giudicato circondariale di Lungro , vedi Pretura di Lungro II P r e t u r a d i C a s t r o v i l l a r i , conservato nella sede di Cosenza Pretura di Lungro , 1811 œ 1891; voll. 31 <Sentenze civili> Versato dall‘Ufficio Giudice di Pace di Lungro nel 2014 T r i b u n a l e d i C a s t r o v i l l a r i , conservato nella sede di Cosenza U f f i c i o d e l l e i m p o s t e d i r e t t e d i C a s s a n o ,1940-1975. regg. 340, fogli di mappa 248 C a t a s t o t e r r e n i : <Matricola terreni> regg. 54 <Partitari terreni> regg. 109 <Prontuari di mappa> regg.8 C a t a s t o f a b b r i c a t i : <Matricola fabbricati> regg. 18 <Partitari fabbricati> regg.151 <Fogli di mappa> n.°248 La documentazione si riferisce ai seguenti comuni: Cassano, Civita, Francavilla Marittima, S. -

Elenco Comuni Montani E Zone Soggette a Vincoli Naturali O Altri Vincoli Specifici Diversi Da Quelli Montani

Elenco comuni montani e zone soggette a vincoli naturali o altri vincoli specifici diversi da quelli montani Superfic Superfi Codice PRO ie cie Catast COMUNE Territorio fogli catastali V Territori Delimit ale ale (ha) ata (ha) CS A033 ACQUAFORMOSA montano 2.250,3 2.250,3 CS A041 ACQUAPPESA montano 1.089,7 1.089,7 19.868, CS A053 ACRI montano 19.868,8 8 CS A102 AIELLO CALABRO montano 3.815,8 3.815,8 CS A105 AIETA montano 4.787,7 4.787,7 CS A160 ALBIDONA montano 6.406,2 6.406,2 ALESSANDRIA DEL CS A183 montano 4.221,4 4.221,4 CARRETTO CS A234 ALTILIA svantaggiato 1.046,9 1.046,9 CS A240 ALTOMONTE svantaggiato 6.511,3 6.511,3 CS A253 AMANTEA svantaggiato 2.981,5 2.981,5 CS A263 AMENDOLARA svantaggiato 6.041,0 6.041,0 12.126, CS A340 APRIGLIANO montano 12.126,8 8 CS A762 BELMONTE CALABRO montano 2.374,5 2.374,5 CS A768 BELSITO montano 1.162,9 1.162,9 BELVEDERE CS A773 montano 3.686,8 3.686,8 MARITTIMO CS A842 BIANCHI montano 3.239,3 3.239,3 CS A887 BISIGNANO svantaggiato 8.543,4 8.543,4 CS A912 BOCCHIGLIERO montano 9.780,3 9.780,3 CS A973 BONIFATI montano 3.374,6 3.374,6 CS B270 BUONVICINO montano 3.033,8 3.033,8 CS B424 CALOPEZZATI svantaggiato 2.232,1 2.232,1 CS B426 CALOVETO svantaggiato 2.472,4 2.472,4 10.356, CS B500 CAMPANA montano 10.356,7 7 parzialmente CS B607 CANNA 2.018,6 2.008,5 da 1 a 24 montano CS B774 CARIATI svantaggiato 2.856,6 2.856,6 CS B802 CAROLEI montano 1.526,9 1.526,9 1 CS B813 CARPANZANO montano 1.416,2 1.416,2 CS B983 CASOLE BRUZIO svantaggiato 390,9 390,9 CS C002 CASSANO ALLO IONIO 15.735,1 0,0 CASTIGLIONE CS C301 -

Opuscolo2.Pdf

A TRIP BETWEEN THE VALLEYS OF CRATI AND ESARO PLACES WHERE HISTORY, CULTURE, CRAFTS AND FOOD AND DRINK BLEND IN MILLENARY CUSTOMS AND TRADITIONS The valleys of Crati and of Esaro, which make up the territory where the Crati Valley LAG operates, lies in Calabria, the most southerly region of peninsular Italy. The route begins in the north with the village of Altomonte and heads south near to the town of Cosenza, the provincial capital, running through the villages of the coastal mountain chain and those nestling on the hills of the Crati and the Esaro valleys, many of them Arbëreshe, since they were inhabited or founded about five centuries ago by communities coming from Albania. The trip we present here is characterised by three itineraries, which will lead us to the discovery of typical local villages, together with glimpses of fascinating beauty characterised by architectonic and naturalistic heritage and by tradi- tional cras, the product of a long history, which aer the Bruzi civilization saw the alternation of foreign dominations and immigration: Greek, Roman, Visigoth, Byzantine, Langobardic, Arab, Norman and Albanian. The visitor cannot fail to dis- cover the local farming that produces high quality food making this land unique: the wine and olive oil, which have received many important awards, and the dot- tato fig, which enjoys DOP recognition together with the Bruzio olive oil. The offer of typical local products of this area is enriched by excellent cheeses and pressed pork meats, as well as by exquisite bakery and aromatic honey. Have a good trip then, one that features history, culture, traditions and food and drink, in places where every angle can offer surprising opportunities.