Bachelorarbeit

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Revenant Nominations List Achievement in Cinematography 1

The Revenant nominations list Achievement in cinematography 1 Achievement in costume design 2 Achievement in directing 3 Achievement in film editing 4 Achievement in makeup and hairstyling 5 Achievement in production design 6 Achievement in sound editing 7 Achievement in sound mixing 8 Achievement in visual effects 9 Best motion picture of the year 10 Performance by an actor in a leading role 11 Performance by an actor in a supporting role 12 Oscars® 2016 Movie Checklist 13 Academy of Motion Picture Arts and Sciences Page 1 1. NOMINATIONS BY CATEGORY - 88TH AWARDS Performance by an actor in a leading role Bryan Cranston in “Trumbo” (Bleecker Street) Matt Damon in “The Martian” (20th Century Fox) Leonardo DiCaprio in “The Revenant” (20th Century Fox) Michael Fassbender in “Steve Jobs” (Universal) Eddie Redmayne in “The Danish Girl” (Focus Features) Performance by an actor in a supporting role Christian Bale in “The Big Short” (Paramount) Tom Hardy in “The Revenant” (20th Century Fox) Mark Ruffalo in “Spotlight” (Open Road Films) Mark Rylance in “Bridge of Spies” (Walt Disney and 20th Century Fox) Sylvester Stallone in “Creed” (Warner Bros.) Performance by an actress in a leading role Cate Blanchett in “Carol” (The Weinstein Company) Brie Larson in “Room” (A24) Jennifer Lawrence in “Joy” (20th Century Fox) Charlotte Rampling in “45 Years” (Sundance Selects) Saoirse Ronan in “Brooklyn” (Fox Searchlight) Performance by an actress in a supporting role Jennifer Jason Leigh in “The Hateful Eight” (The Weinstein Company) Rooney Mara in “Carol” (The Weinstein Company) Rachel McAdams in “Spotlight” (Open Road Films) Alicia Vikander in “The Danish Girl” (Focus Features) Kate Winslet in “Steve Jobs” (Universal) Academy of Motion Picture Arts and Sciences PagePage 2 2. -

Oscars 2020 Ballot

OSCARS BALLOT OSCAR NOMINATIONS 2020 BY CATEGORY - 92ND AWARDS О JOKER - LAWRENCE SHER О PARASITE - YANG JINMO ROBERT DE NIRO, JANE ROSENTHAL AND О JOKER - ALAN ROBERT MURRAY EMMA TILLINGER KOSKOFF, PRODUCERS О THE LIGHTHOUSE - JARIN BLASCHKE BEST INTERNATIONAL FEATURE FILM OF THE О 1917 - OLIVER TARNEY AND RACHAEL TATE YEAR: О JOJO RABBIT - CARTHEW NEAL AND О 1917 - ROGER DEAKINS TAIKA WAITITI, PRODUCERS О ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD - О CORPUS CHRISTI - POLAND, DIRECTED WYLIE STATEMAN PERFORMANCE BY AN ACTOR IN A LEADING О ONCE UPON A TIME...IN HOLLYWOOD - BY JAN KOMASA О JOKER - TODD PHILLIPS, BRADLEY ROLE: ROBERT RICHARDSON COOPER AND EMMA TILLINGER KOSKOFF, О STAR WARS: THE RISE OF SKYWALKER - О HONEYLAND - NORTH MACEDONIA, PRODUCERS MATTHEW WOOD AND DAVID ACORD О ANTONIO BANDERA IN PAIN AND GLORY ACHIEVEMENT IN COSTUME DESIGN: DIRECTED BY LJUBO STEFANOV AND TAMARA KOTEVKSA О LITTLE WOMEN - AMY PASCAL, ACHIEVEMENT IN SOUND MIXING: О LEONARDO DICAPRIO IN ONCE UPON A О THE IRISHMAN - SANDY POWELL AND PRODUCER TIME...IN HOLLYWOOD CHRISTOPHER PETERSON О LES MISÉRABLES - FRANCE, DIRECTED BY О AD ASTRA - GARY RYDSTROM, TOM LADJ LY О MARRIAGE STORY - NOAH BAUMBACH JOHNSON AND MARK ULANO О ADAM DRIVER IN MARRIAGE STORY О JOJO RABBIT - MAYES C. RUBEO AND DAVID HEYMAN, PRODUCERS О PAIN AND GLORY - SPAIN, DIRECTED BY О FORD V FERRARI - PAUL MASSEY, DAVID О JOAQUIN PHOENIX IN JOKER О JOKER - MARK BRIDGES PEDRO ALMODÓVAR О 1917 - SAM MENDES, PIPPA HARRIS, GIAMMARCO AND STEVEN A. MORROW JAYNE-ANN TENGGREN AND CALLUM О JONATHAN PRYCE IN THE -

ASC History Timeline 1919-2019

American Society of Cinematographers Historical Timeline DRAFT 8/31/2018 Compiled by David E. Williams February, 1913 — The Cinema Camera Club of New York and the Static Camera Club of America in Hollywood are organized. Each consists of cinematographers who shared ideas about advancing the art and craft of moviemaking. By 1916, the two organizations exchange membership reciprocity. They both disband in February of 1918, after five years of struggle. January 8, 1919 — The American Society of Cinematographers is chartered by the state of California. Founded by 15 members, it is dedicated to “advancing the art through artistry and technological progress … to help perpetuate what has become the most important medium the world has known.” Members of the ASC subsequently play a seminal role in virtually every technological advance that has affects the art of telling stories with moving images. June 20, 1920 — The first documented appearance of the “ASC” credential for a cinematographer in a theatrical film’s titles is the silent western Sand, produced by and starring William S. Hart and shot by Joe August, ASC. November 1, 1920 — The first issue of American Cinematographer magazine is published. Volume One, #1, consists of four pages and mostly reports news and assignments of ASC members. It is published twice monthly. 1922 — Guided by ASC members, Kodak introduced panchromatic film, which “sees” all of the colors of the rainbow, and recorded images’ subtly nuanced shades of gray, ranging from the darkest black to the purest white. The Headless Horseman is the first motion picture shot with the new negative. The cinematographer is Ned Van Buren, ASC. -

Animation 1 Animation

Animation 1 Animation The bouncing ball animation (below) consists of these six frames. This animation moves at 10 frames per second. Animation is the rapid display of a sequence of static images and/or objects to create an illusion of movement. The most common method of presenting animation is as a motion picture or video program, although there are other methods. This type of presentation is usually accomplished with a camera and a projector or a computer viewing screen which can rapidly cycle through images in a sequence. Animation can be made with either hand rendered art, computer generated imagery, or three-dimensional objects, e.g., puppets or clay figures, or a combination of techniques. The position of each object in any particular image relates to the position of that object in the previous and following images so that the objects each appear to fluidly move independently of one another. The viewing device displays these images in rapid succession, usually 24, 25, or 30 frames per second. Etymology From Latin animātiō, "the act of bringing to life"; from animō ("to animate" or "give life to") and -ātiō ("the act of").[citation needed] History Early examples of attempts to capture the phenomenon of motion drawing can be found in paleolithic cave paintings, where animals are depicted with multiple legs in superimposed positions, clearly attempting Five images sequence from a vase found in Iran to convey the perception of motion. A 5,000 year old earthen bowl found in Iran in Shahr-i Sokhta has five images of a goat painted along the sides. -

STARSHIP TROOPERS' TUESDA Y, NOVEMBER the Fur Fly: Computer Graphics

+]O).][ The Newsletter of the Los Angeles Chapter of ACM/SIGGAAPH November 1997 o o o o INSIDE! o· L.A. S/GGRAPH PRESENTS AN EVENING WITH o o • Upcoming Conference.s Page3 : SON Y PIC T U RES 1M AGE W 0 R K S o o Upcoming Meettngs FEATURING A SPECIAL SCREENING OF • TuesdaY,December 16, 1997 LASIGGRAPH Chapter meeting: Let STARSHIP TROOPERS' TUESDA Y, NOVEMBER the Fur Fly: Computer graphics . 11 TH, experts explore the process of creating The Program and pay the $25 annual membership fee (checks or fur and other organic materials. .. cash only) do not have to pay the $5 registration fee. 7:00 Doors-Open (Pnontyentryformembers) . • Call the SIGPHONE, 310-288~1l48 7:30 Presentation and Screening" The Event For recorded information on the time The L:ocation Sony Pictures Imageworks is pleased to host the and location of our next meeting. ' November L.A. SIGGRAPH meeting and' present a spe- Mann National Theater Announcements cial screening of the Tristar Pictures and Touchstone 1Q925 Undbrook at.Gayley in Westwood Pictures production of Paul Verhoeven's Starship ~ • Dimension Advertising Specs: Directions Troopers. The screening, which will take place at the National Theater in Westwood, will be preceded by a $5 per line ( :..70 char/line) From the 405 freeway exit Wilshire East; continue east brief presentation by Imageworks arti,sts. ~ 1/4 Page (3.75" x 4.7S") $50 on Wilshire to Gayley, then turn left. 112Page (7.5" x 4.75") $100 Scope, Scale and Detail Mark EpiC;Space Battles Full Page-(7.S" x 98') -~$200 Parking Accepted Media and Formats: Parking is$5 at UCLA's lot 32 on Kinross, one block Floppy, e-mail (<lOMB»)ip,Jaz, north of the Mann National, turn left on Kinross. -

Free-Digital-Preview.Pdf

THE BUSINESS, TECHNOLOGY & ART OF ANIMATION AND VFX January 2013 ™ $7.95 U.S. 01> 0 74470 82258 5 www.animationmagazine.net THE BUSINESS, TECHNOLOGY & ART OF ANIMATION AND VFX January 2013 ™ The Return of The Snowman and The Littlest Pet Shop + From Up on The Visual Wonders Poppy Hill: of Life of Pi Goro Miyazaki’s $7.95 U.S. 01> Valentine to a Gone-by Era 0 74470 82258 5 www.animationmagazine.net 4 www.animationmagazine.net january 13 Volume 27, Issue 1, Number 226, January 2013 Content 12 22 44 Frame-by-Frame Oscars ‘13 Games 8 January Planner...Books We Love 26 10 Things We Loved About 2012! 46 Oswald and Mickey Together Again! 27 The Winning Scores Game designer Warren Spector spills the beans on the new The composers of some of the best animated soundtracks Epic Mickey 2 release and tells us how much he loved Features of the year discuss their craft and inspirations. [by Ramin playing with older Disney characters and long-forgotten 12 A Valentine to a Vanished Era Zahed] park attractions. Goro Miyazaki’s delicate, coming-of-age movie From Up on Poppy Hill offers a welcome respite from the loud, CG world of most American movies. [by Charles Solomon] Television Visual FX 48 Building a Beguiling Bengal Tiger 30 The Next Little Big Thing? VFX supervisor Bill Westenhofer discusses some of the The Hub launches its latest franchise revamp with fashion- mind-blowing visual effects of Ang Lee’s Life of Pi. [by Events forward The Littlest Pet Shop. -

Wmc Investigation: 10-Year Analysis of Gender & Oscar

WMC INVESTIGATION: 10-YEAR ANALYSIS OF GENDER & OSCAR NOMINATIONS womensmediacenter.com @womensmediacntr WOMEN’S MEDIA CENTER ABOUT THE WOMEN’S MEDIA CENTER In 2005, Jane Fonda, Robin Morgan, and Gloria Steinem founded the Women’s Media Center (WMC), a progressive, nonpartisan, nonproft organization endeav- oring to raise the visibility, viability, and decision-making power of women and girls in media and thereby ensuring that their stories get told and their voices are heard. To reach those necessary goals, we strategically use an array of interconnected channels and platforms to transform not only the media landscape but also a cul- ture in which women’s and girls’ voices, stories, experiences, and images are nei- ther suffciently amplifed nor placed on par with the voices, stories, experiences, and images of men and boys. Our strategic tools include monitoring the media; commissioning and conducting research; and undertaking other special initiatives to spotlight gender and racial bias in news coverage, entertainment flm and television, social media, and other key sectors. Our publications include the book “Unspinning the Spin: The Women’s Media Center Guide to Fair and Accurate Language”; “The Women’s Media Center’s Media Guide to Gender Neutral Coverage of Women Candidates + Politicians”; “The Women’s Media Center Media Guide to Covering Reproductive Issues”; “WMC Media Watch: The Gender Gap in Coverage of Reproductive Issues”; “Writing Rape: How U.S. Media Cover Campus Rape and Sexual Assault”; “WMC Investigation: 10-Year Review of Gender & Emmy Nominations”; and the Women’s Media Center’s annual WMC Status of Women in the U.S. -

Ee British Academy Film Awards in 2016

EE BRITISH ACADEMY FILM AWARDS IN 2016 NOMINATIONS BY FILM/DISTRIBUTOR BY FILM (38 films) 45 Years 1 The Lobster 1 Amy 2 Mad Max: Fury Road 7 Ant-Man 1 The Martian 6 The Assassin 1 Minions 1 Beasts of No Nation 1 The Revenant 8 The Big Short 5 Room 2 Bridge of Spies 9 Second Coming 1 Brooklyn 6 Shaun the Sheep Movie 1 Carol 9 Sherpa 1 Cartel Land 1 Sicario 3 Cinderella 1 Spotlight 3 The Danish Girl 5 Star Wars: The Force Awakens 4 Ex Machina 5 Steve Jobs 3 Force Majeure 1 The Survivalist 1 The Hateful Eight 3 A Syrian Love Story 1 He Named Me Malala 1 Theeb 2 Inside Out 2 Timbuktu 1 The Lady in the Van 1 Trumbo 1 Listen to Me Marlon 1 Wild Tales 1 BY DISTRIBUTOR 10ft Films (1) Noor Pictures (2) A Syrian Love Story 1 Theeb 2 Altitude (2) Picturehouse (1) Amy 2 The Lobster 1 Arrow Media (1) Paramount (5) Sherpa 1 The Big Short 5 Bulldog (1) Sony (1) The Survivalist 1 The Lady in the Van 1 Curzon Artificial Eye (5) Studio Canal (13) 45 Years 1 The Assassin 1 Beasts of No Nation 1 Carol 9 Force Majeure 1 Room 2 Timbuktu 1 Shaun the Sheep Movie 1 Wild Tales 1 Twentieth Century Fox (24) Disney (8) Bridge of Spies 9 Ant-Man 1 He Named Me Malala 1 Cinderella 1 The Martian 6 Inside Out 2 The Revenant 8 Star Wars: The Force Awakens 4 Universal (15) Dogwoof (1) The Danish Girl 5 Cartel Land 1 Ex Machina 5 Entertainment One (7) Listen to Me Marlon 1 Spotlight 3 Minions 1 The Hateful Eight 3 Steve Jobs 3 Trumbo 1 Warner Bros (7) Kaleidoscope (1) Mad Max: Fury Road 7 Second Coming 1 Lionsgate (9) Brooklyn 6 Sicario 3 FULL NOMINATIONS BY FILM 45 Years -

NEIL KREPELA ASC Visual Effects Supervisor

NEIL KREPELA ASC Visual Effects Supervisor www.neilkrepela.net FILM DIRECTOR STUDIO & PRODUCERS “THE FIRST COUPLE ” NEIL KREPELA Berliner Film Companie (Development – Animated Feature) Mike Fraser, Rainer Soehnlein “CITY OF EMBER ” GIL KENAN FOX -WALDEN Visual Effects Consultant Gary Goetzman, Tom Hanks, Steven Shareshian “TORTOI SE AND THE HIPPO” JOHN DYKSTRA WALDEN MEDIA Visual Effects Consultant “MEET THE ROBINSONS” STEPHEN ANDERSON WALT DISNEY ANIMATION Lighting & Composition Dorothy McKim, Bill Borden “TERMINATOR 3: RISE OF THE JONATHAN MOSTOW WARNER BROTHERS MACHINES” VFX Aerial Unit Director Mario F. Kassar, Hal Lieberman, & Cameraman Joel B. Michaels, Andrew G. Vajna, Colin Wilson “SCOOBY DOO ” RAJA GOSNELL WA RNER BROTHERS Additional Visual Effects Supervision Charles Roven, Richard Suckle “DINOSAUR ” ERIC LEIGHTON WALT DISNEY PICTURES Pam Marsden “MULTIPLICITY” (Boss Film Studio) HAROLD RAMIS COLUMBIA PICTURES Visual Effects Consult - Pre-production Trevor Albert “HEAT ” MICHAEL MANN WARNER BROTHERS /FORWARD PASS Michael Mann, Art Linson “OUTBREAK” – (Boss Film Studio ) WOLFGANG PETERSEN WARNER BROTHERS Wolfgang Petersen, Gail Katz, Arnold Kopelson “THE FANTASTICKS ” MICHAEL RITCHIE UNITED ARTISTS Linne Radmin, Michael Ritchie “THE SPECIALIST ” LUIS LLOSA WARNER BROTHERS Jerry Weintraub “THE SCOUT” - (Boss Film Studio) MICHAEL RITCHIE TWENTIETH CENTURY FOX Andre E. Morgan, Albert S. Ruddy Neil Krepela -Continued- “TRUE LIES ” JAMES CAMERON TWENTIETH CENTURY FOX (Boss Film Studio) James Cameron, Stephanie Austin “LAST ACTION -

BEST PICTURE Director Actor in a Leading Role ACTRESS in A

Up–to–the–minute Oscar news and wrap-up on vulture.com 2011 OSCAR POOL BALLOT BEST PICTURE FOreiGN LANGuaGE FilM DOcuMENtarY Feature Black Swan Biutiful Exit Through the Gift Shop Banksy and Jaimie D’Cruz The Fighter Mexico | Directed by Alejandro González Iñárritu Gasland Josh Fox and Trish Adlesic Inception Dogtooth (Kynodontas) Inside Job Charles Ferguson and Audrey Marrs Greece | Directed by Giorgos Lanthimos The Kids Are All Right Restrepo Tim Hetherington and Sebastian Junger In a Better World (Hævnen) The King’s Speech Waste Land Lucy Walker and Angus Aynsley Denmark | Directed by Susanne Bier 127 Hours Incendies DOcuMENtarY SHOrt SUBJect The Social Network Canada | Directed by Denis Villeneuve Killing in the Name Nominees to be determined Toy Story 3 Outside the Law (Hors-la-loi) Poster Girl Nominees to be determined True Grit Algeria | Directed by Rachid Bouchareb Strangers No More Karen Goodman and Kirk Simon Winter’s Bone OriGINal SCOre Sun Come Up Jennifer Redfearn and Tim Metzger DirectOR How to Train Your Dragon John Powell The Warriors of Qiugang Ruby Yang and Darren Aronofsky Black Swan Inception Hans Zimmer Thomas Lennon David O. Russell The Fighter The King’s Speech Alexandre Desplat ANIMated SHOrt FilM Tom Hooper The King’s Speech 127 Hours A.R. Rahman Day & Night Teddy Newton David Fincher The Social Network The Social Network Trent Reznor and Atticus Ross The Gruffalo Jakob Schuh and Max Lang Joel Coen and Ethan Coen True Grit OriGINal SONG Let’s Pollute Geefwee Boedoe ActOR IN A LeadiNG ROle Country Strong “Coming Home” The Lost Thing Shaun Tan and Andrew Ruhemann Javier Bardem Biutiful Music and Lyric by Tom Douglas, Troy Verges, Madagascar, carnet de voyage (Madagascar, a and Hillary Lindsey Journey Diary) Bastien Dubois Jeff Bridges True Grit Tangled “I See the Light” Jesse Eisenberg The Social Network Music by Alan Menken, Lyric by Glenn Slater LIVE ActiON SHOrt FilM Colin Firth The King’s Speech 127 Hours “If I Rise” The Confession Tanel Toom James Franco 127 Hours Music by A.R. -

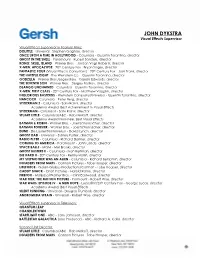

JOHN DYKSTRA Visual Effects Supervisor

JOHN DYKSTRA Visual Effects Supervisor Visual Effects Supervisor in Feature Films: DOLITTLE - Universal - Stephen Gaghan, director ONCE UPON A TIME IN HOLLYWOOD - Columbia - Quentin Tarantino, director GHOST IN THE SHELL - Paramount - Rupert Sanders, director KONG: SKULL ISLAND - Warner Bros. - Jordan Vogt-Roberts, director X-MEN: APOCALYPSE - 20th Century Fox - Bryan Singer, director FANTASTIC FOUR (Visual Effects Consultant) - 20th Century Fox - Josh Trank, director THE HATEFUL EIGHT - The Weinstein Co. - Quentin Tarantino, director GODZILLA - Warner Bros./Legendary - Gareth Edwards, director THE SEVENTH SON - Warner Bros. - Sergey Bodrov, director DJANGO UNCHAINED - Columbia - Quentin Tarantino, director X-MEN: FIRST CLASS - 20th Century Fox - Matthew Vaughn, director INGLORIOUS BASTERDS - Weinstein Company/Universal - Quentin Tarantino, director HANCOCK - Columbia - Peter Berg, director SPIDERMAN 2 - Columbia - Sam Raimi, director Academy Award, Best Achievement in Visual Effects SPIDERMAN - Columbia - Sam Raimi, director STUART LITTLE - Columbia/ABC - Rob Minkoff, director Academy Award Nominee, Best Visual Effects BATMAN & ROBIN - Warner Bros. - Joel Schumacher, director BATMAN FOREVER - Warner Bros. - Joel Schumacher, director DUNE - De Laurentiis/Universal - David Lynch, director GHOST DAD - Universal - Sidney Poitier, director RADIO FLYER - Columbia - Richard Donner, director COMING TO AMERICA - Paramount - John Landis, director SPACE BALLS - MGM - Mel Brooks, director GHOST BUSTERS II - Columbia - Ivan Reitman, director DIE -

Star Wars Insider Nov 2018 (Usps 003-027) (Issn 1041-5122)

UP TO SPEED: THE GALACTIC HOT RODS OF STAR WARS TARKIN ™ THE HORROR STAR BEHIND STAR WARS’ THEH E OFFICIALOFF FFII CCII A L MAGAZINEMAGAZINI N E FINEST VILLAIN! + WIN! A STAR WARS PRIZE WORTH $400! DROID UPRISING! L3-37 leads the fi ght for freedom! JON KASDAN Exclusive interview with the co-writer of Solo: A Star Wars Story! SHOOTING SOLO Behind the scenes on the making of the smash-hit movie! IN CONCERT Star Wars goes live with the London Symphony Orchestra! GALACTIC GEOGRAPHIC: EXPLORING THE COLORFUL worlds of STAR WARS A MESSAGE FROM THE EDITOR ™ NOV 2018 TITAN EDITORIAL Editor / Chris Cooper Senior Editor / Martin Eden WELCOME... Assistant Editors / Tolly Maggs, Jake Devine Art Editor / Andrew Leung Whenever you hear the first note of John Williams’ LUCASFILM Star Wars main title theme, I’m willing to bet that the Senior Editor / Brett Rector hairs on the back of your neck still tingle. That opening Art Director / Troy Alders Creative Director / Michael Siglain fanfare triggers so many fond memories for me, often Asset Management / Tim Mapp, entirely unrelated to actually watching one of the movies. Erik Sanchez, Bryce Pinkos, For those of us ancient enough to remember vinyl Nicole LaCoursiere, Shahana Alam Story Group / Pablo Hidalgo, Leland Chee, records before hyper-cool hipsters and audiophiles Matt Martin brought them back, the Star Wars Original Soundtrack CONTRIBUTORS album was a very special thing—it was literally the closest Tricia Barr, Tara Bennett, Natalie Clubb, you could get to experiencing the film at home, the tracks Megan Crouse, Michael Kogge, Tom Miller, on that double-LP a visceral link to the movie itself.