Les Sous-Entites Paysageres 4

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Parcoursvelotoise2018.Pdf

LA VELOTOISE 2017 145 km – 2167 m Km Départ du Foirail : 0 · Rond Point Rue Jean BALAGAYRIE puis Avenue Casimir MARCENAC D19 1 · Place du 12 mai 2 · Rond Point Avenue Philibert Delprat puis Route de Concave D2 3 · CANTEMERLE Direction LISSAC ET MOURET D2 CHANGEMENT CIRCUIT (32 km à droite) 5 · Traversée de LISSAC ET MOURET D2 – Direction REYREVIGNES 12 · Traversée de REYREVIGNES – Croissement D2/D 48 prendre à gauche D48 puis à droite D11 direction ASSIER 17 · Traversée d'ASSIER devant l'église prendre à gauche D653 direction LIVERNON puis à droite D11 direction SONAC et ST - SIMON 21 · Traversée de St SIMON prendre à gauche D25direction THEMINETTES puis à droite D38 direction THEMINETTES 25 · Carrefour important D38/D840 - Les 4 routes prendre tout droit D38 direction RUEYRES CHANGEMENT CIRCUIT (66 km à droite) 27 · Traversée de RUYERES D38 et D40 direction AYNAC 31 · Carrefour D40/D940 prendre à gauche D940 direction AYNAC 31 · Traversée AYNAC - RAVITAILLEMENT 33 · Sortie AYNAC prendre D38 à gauche direction MAYRINHAC – LENTOUR 37 · Traversée de MAYRINHAC - LENTOUR prendre à gauche D60 direction LOUBRESSAC 38 · Carrefour D60/D807 pendre à droite D807 puis à gauche D60 direction LOUBRESSAC 41 · Carrefour D60/D14 prendre à droite D14 direction LOUBRESSAC CHANGEMENT CIRCUIT (109 km tout droit) 42 · Carrefour D14/D 673 prendre à gauche direction PADIRAC 44 · A PADIRAC prendre a gauche D673 direction ALVIGNAC puis à droite D11 direction MIERS 49 · A MIERS prendre tout droit C4 puis tout droit D20 direction CARENNAC 59 · A CARENNAC prendre -

Boucle De Randonnée Entre Rocamadour Et Le Gouffre De Padirac

LES ITINÉRAIRES DU PARC Boucle de randonnée entre Rocamadour et le Gouffre de Padirac P a r c n a t u r e l r é g i o n a l des Causses d u Q u e r c y Archéosite des Fieux D Lot 2 0 Bouyrissac GR 652 Gouffre de Padirac MIERS Itinéraire D Variante 11 D 90 GR PADIRAC D Voie ferrée / gare 8 4 0 Route principale Gaule G Mazayrac R 6 ALVIGNAC 73 D6 D Gare 2 THÉGRA 0 Les Alix 3 67 D Pouch L'HOSPITALET RIGNAC D36 D 36 Roumégouse R 6 Dongay G ROCAMADOUR LAVERGNE G 2,5 R 46 GR 6 Km et leGouffredePadirac Boucle derandonnéeentre Rocamadour page 11 Paysage etpatrimoine page 9 des CaussesduQuercy Découvrir leParcnaturelrégional page 7 Infos pratiquespage4 SOMMAIRE 3 Infos pratiques distance totale : 49 km (Rocamadour-Gouffre de Padirac-Rocamadour). seul responsable, non seulement des temps de marche : 2 jours pour un bon marcheur, accidents dont il pourrait être victime, Charte de balisage de la FFRP 3 jours recommandés pour apprécier les sites proposés. mais des dommages qu’il pourrait causer GR GRP PE PR VTT (Grande (Promenade et à autrui tels que feux, pollutions, dégra- (GR de Pays) (Equestre) randonnée) randonnée) Cette boucle peut également se faire en VTT. dations… Certains itinéraires empruntent des voies Continuité : Vous allez pratiquer de la randonnée sur un territoire préservé, voici privées : le passage n’a été autorisé par Changement de direction : quelques recommandations et informations pratiques à lire le propriétaire que pour la randonnée. attentivement avant de partir : gauche Hébergement et restauration Guide des hébergements et restauration droite Comment s’y rendre il est prudent de ne pas s’écarter du che- disponible à l’Office de Tourisme Vallée de min balisé et d’être attentif à la présence la Dordogne Rocamadour Padirac au 05 mauvaise train de chasseurs en cours de battues. -

Les Services Publics Près De Chez Vous !

MAISON CAUVALDOR SERVICES VOS CONSEILLERS Maison Cauvaldor services Gramat : Vous souhaitez venir à une permanence ? 05 82 12 00 23 Marie-Pierre PINSAC et Isabelle VIVIANI, vous accueillent sans rendez-vous [email protected] aux horaires d’ouverture ci-dessous : LUNDI 8h30-13h 14h-17h CIAS : MARDI 13h-19h 05 82 12 00 24 LES SERVICES MERCREDI 9h-17h [email protected] JEUDI 13h-19h VENDREDI 8h30-13h 14h-17h PUBLICS PRÈS DE Permanences : En dehors des horaires de la structure, Point justice sur RDV : 05 82 12 00 23 vous pouvez nous rejoindre dans les MAISONS CAUVALDOR SERVICES 3ème MERCREDI 14h-16h CHEZ VOUS ! de Biars-sur-Cère et de Martel ADIL Association Départementale d’informations au Logement) ainsi qu’auprès du sur RDV : 05 65 35 25 41 CAR CAUVALDOR SERVICES itinérant des services publics. 4ème JEUDI 10h-12h Prochainement, d’autres e service... MAISONS CAUVALDOR SERVICES otr ouvriront : Souillac et Saint-Céré. v Vers Brive-la-Gaillarde Paris À Vers Clermond-Ferrand Vers Bordeaux Lyon Cressensac-Sarrazac Rue du Faubourg Cavagnac Gignac Saint-Pierre Le Vignon-en-Quercy Condat GRAMAT St-Michel Vers Tulle Cuzance Strenquels de-Bannières Aurillac Lachapelle- Cahus Auzac Vayrac Martel St-Denis- Bétaille Gagnac-sur-Cère Lès-Martel Laval-de-Cére la Dor Biars-sur-Cère Baladou dogne Puybrun Glanes Floirac Girac Bretenoux Estal Teyssieu Tauriac Cornac Vers Aurillac Souillac Creysse Carennac Mayrac Prudhomat St-Michel-Loubéjou Vers Sarlat St-Sozy Belmont-Bretenoux Lanzac Gintrac Sousceyrac-en-Quercy St-Laurent-les-Tours Meyronne Montvalent Loubressac Le Roc Pinsac St-Médard- Frayssinhes Nadaillac- de-Presque Miers St-Céré de-Rouge Autoire St-Jean- Latouille- Lacave Lespinasse Lamothe- Padirac St-Vincent- Lentillac du-Pendit Masclat Fénelon Alvignac St-Paul- St-Jean- de-Vern Loupiac Lagineste Calès Thégra Rignac Mayrinhac- Bannes Ladirat Lentour Payrac Rocamadour Lavergne Saignes Bio Reilhaguet GRAMAT Couzou Vers Figeac Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne Vers Cahors Bramefond Toulouse Carlucet Le Bastit 46200 SOUILLAC Tél. -

SECTEURS ERS 2020-2021 Dans Le Lot CRESSENSAC-SARRAZAC CAVAGNAC

SECTEURS ERS 2020-2021 dans le Lot CRESSENSAC-SARRAZAC CAVAGNAC (Enseignants Référents de Scolarité) Le VIGNON GIGNAC en QUERCY CONDAT ST-MICHEL STRENQUELS DE-BANNIERES SECTEUR 6 SECTEUR 7 CUZANCE CAHUS LACHAPELLE VAYRAC LAVAL- AUZAC MARTEL ST-DENIS GAGNAC DE-CÈRE LES-MARTEL BETAILLE BIARS S/CÈRE S/CÈRE SECTEUR 3 COUDERT Catherine MILLAC Isabelle GIRAC BALADOU PUYBRUN GLANES DSDEN du Lot CARENNAC ESTAL COMIAC FLOIRAC TAURIAC BRETENOUX SOUSCEYRAC GARRIGUE-PHILIP Florence LEROUX Céline MAYRAC CREYSSE CORNAC en-QUERCY : 05.67.76.55.49 SOUILLAC BELMONT CLG La garenne - GRAMAT PRUDHOMAT BRETENOUX CLG léo Ferré - GOURDON GINTRAC ST-MICHEL 06.03.99.35.20 ST-SOZY LOUBEJOU ST-LAURENT : 06.03.99.79.42 LANZAC MONTVALENT : 06.28.03.57.77 LES-TOURS FRAYSSINHES ROC LOUBRESSAC : [email protected] PINSAC MEYRONNE ST-MÉDARD : fl[email protected] MIERS ST-JEAN DE-PRESQUE LATOUILLE : [email protected] NADAILLAC LESPINASSE LENTILLAC LE-ROUGE PADIRAC ST-CÉRÉ ST-PAUL AUTOIRE DE-VERN : [email protected] LACAVE École élém Teysseyre - CAHORS MASCLAT LAMOTHE ST-VINCENT SENAILLAC Établissement médico-sociaux LOUPIAC ST-JEAN LATRONQUIERE FENELON ALVIGNAC LAGINESTE DU-PENDIT LABASTIDE-DU THÉGRA HAUT-MONT CLG et lycée St É�enne - CAHORS MAYRINHAC- IME Fons FAJOLES MAYRINHAC LADIRAT CLG Ste Thérèse - LALBENQUE ROCAMADOUR RIGNAC LENTOUR BANNES BESSONIES PAYRAC CALES ROUFFILHAC LAVERGNE LATRONQUIÈRE Lycée C. Marot - CAHORS ST CIRQ MILHAC MADELON SAIGNES AYNAC MOLIERES ANGLARS-NOZAC GORSES ST-HILAIRE BIO LEYME TERROU REILHAGUET -

Assainissement

2013 RAPPORT ANNUEL ASSAINISSEMENT Compétence assistance à l’assainissement des eaux usées & traitement des boues de stations d’épuration Le contexte économique global très tendu de l’année 2013 a entraîné inévitablement des conséquences défavorables pour le SYDED (baisse des prix de reprise des matériaux, hausse des coûts des énergies et des transports). Malgré cela, les diverses missions proposées aux collectivités adhérentes ont pu être poursuivies et même enrichies. Ainsi, dans le domaine du Traitement des Déchets, l’engagement en faveur de la valorisation et la réduction n’a pas été relâché, bien au contraire. Grâce notamment à l’élargissement des consignes de tri des emballages en plastique, les quantités recyclées ont encore augmenté , ce qui a conduit les élus à opter pour la poursuite de cette expérimentation en la généralisant à l’ ensemble du territoire en 2014. De même, les actions de réduction des déchets ont été renforcées par le développement notable du compostage collectif dans les écoles, les collèges, les EHPAD, etc. L’activité Bois-énergie a été marquée par la construction et la mise en service de deux nouveaux réseaux de chaleur à Thégra et Cahors, ce dernier étant le plus important réalisé à ce jour par le SYDED. Comme prévu, des études pour l’opération de densification des réseaux existants ont été lancées, en complément de celles consacrées aux futurs projets. Cette année, le poids de l’activité Eau Potable s’est sensiblement amplifié. Outre l’augmentation significative des missions de maîtrise d’œuvre et assistance à maîtrise d’ouvrage, cette évolution s’explique par la prise en charge de l’assistance aux collectivités pour la gestion des services publics. -

Circuit Du Ségala

CIRCUIT DU SÉGALA Testé par Aude, Cyril & Cathy Infos pratiques 115 km 1 journée 10 étapes Office de Tourisme du Grand Figeac 7 points intérêts Vallée du Lot et du Célé Au départ de Lacapelle-Marival Hôtel de la Monnaie - Place Vival 46100 Figeac c Pays de ruisseaux, de sous- bois, de vertes prairies, de Tél. 05 65 34 06 25 lacs, de vues lointaines, nous [email protected] sommes ici sur les contreforts www.tourisme-figeac.com du Massif Central. Pourquoi c’est sympa ? Vous avez aimé ? q Les innombrables points de vues Retrouvrez d’autres circuits routiers q La diversité des paysages : forêts, prairies, ruisseaux,villages... sur www.tourisme-lot.com q À découvrir autant en voiture qu’à pieds (balades) PARTAGEZ VOS PHOTOS q Le climat rafraîchissant grâce à sa position proche du AVEC #TOURISMELOTDORDOGNE Massif Central (idéal par grosse chaleur en été) ÉTAPE 1 LACAPELLE-MARIVAL foirail, où au milieu se trouve un restaurant une étoile au Guide Nous entamons notre journée de découverte du Ségala par le Michelin, « Au déjeuner de Sousceyrac » ! village de Lacapelle-Marival. C’est de loin que l’on repère son ÉTAPE 6 LE LAC DU TOLERME imposant château, emblème de ce village d’un millier d’âmes et classé Monument Historique. Il se dresse fier entre sa verte Arrivés au lac à Sénaillac-Latronquière, une dizaine de tables prairie et l’église du village. Nous nous enfonçons un peu plus de pique-nique se dressent devant nous, à l’ombre des arbres. dans le village pour aller jeter un œil à la halle, lieu de marché L’endroit est vraiment agréable, paisible et parfaitement depuis le Moyen-âge. -

Annexe 3 Zones Bénéficiant D'une Protection Au Titre Des Enjeux Environnementaux

Annexe 3 Zones bénéficiant d'une protection au titre des enjeux environnementaux (listes non exhaustives - données au 01/10/2012) - Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope (APPB) : Nom Date de l'arrêté Superficie (ha) Type d'espèces concernées Cours lotois de la 08/04/1987 671 Saumon atlantique Dordogne Biotopes de rapaces 28/11/1994 30 Grand Duc d'Europe rupestres Faucon pèlerin - Sites NATURA 2000 : Le département du Lot est concerné en tout ou partie par 19 sites Natura 2000 identifiés comme Sites d’Intérêt Communautaire au titre de la Directive Habitat. Nom du site Type de site Principal intérêt Superficie Basse vallée du Célé ZSC Diversité biocénotique élevée. Intérêt 3 475 ha (FR7300913) (22/08/2006) majeur essentiellement lié à la présence de 3 odonates d'intérêt communautaire protégés (Oxygastra curtisii, Gomphus graslini, Macromia splendens) et à la grande richesse des habitats rocheux ou à affinité rupicole (parois, dépressions karstiques, fruticées et pelouses vivaces ou à annuelles de corniches ou de pentes rocailleuses) qui hébergent de nombreuses espèces méditerranéennes, montagnardes, méridionales endémiques du sud de la France, se trouvant en limite d'aire ou en aire disjointe dans le Quercy, parmi les phanérogames, ainsi que parmi les insectes. Faune souterraine encore insuffisamment connue, comprenant en particulier le carabique : Trechus delhermi ssp. delhermi, endémique des Causses du Quercy et de Rodez. Nom du site Type de site Principal intérêt Superficie Coteaux de Thézac SIC Ensemble de milieux xérophiles sur 438 ha et de Montayral (03/1999) coteaux calcaires, dont des pelouses à (9% dans (FR7200732) orchidées. le Lot) Coteaux de SIC Présence d'une variété d'habitats sur 1 128 ha Boudouyssou et (03/1999) calcaire, bien conservés, particulièrement (6 % dans plateau de élevée pour la région. -

Bulletin Municipal N° 38

LIVERNON Bulletin Municipal n° 38 Village jumelé avec Avesnes-le-Comte Janvier 2021 SOMMAIRE Le mot du maire P. 2 Le travail de vos élus P. 4 - Opération cœur de village - APC /Maison Courdès - Ecobarri - P.L.U.I. - Échangeur de Bélinac Le budget 2020 P. 9 Les CR du Conseil Municipal du 2° semestre 2020 P. 10 Les services sur la Commune P. 15 L’activité économique P. 18 Du nouveau dans nos registres P. 21 - État civil - Permis de construire Infos diverses P. 23 - ZOOM sur le Grand-Figeac - Notre station d‘épuration - Développement Durable - Noël du Personnel Municipal - Distribution de Colis de Noël à nos aînés - Le point sur l’adressage - Le point sur la signalisation d’Information Locale - Installation d’un défibrillateur cardiaque - LOT Aide A Domicile - Météo La vie sur notre commune P. 33 - Le Centre d’Incendie et de Secours de Livernon - L’Amicale des Sapeurs-Pompiers - La Gendarmerie - Échos d’école - Deux écrivains sur notre commune - Les Associations Remue-méninges P. 56 1 Le mot du Maire Mes chers administrés, Cette année 2020 si particulière vient de s'achever avec son lot d’événements aussi imprévisibles que compliqués, d'interrogations quant à nos certitudes par rapport au fonctionnement de notre société, à nos modes de vie et aux orientations à prendre par rapport à cette épidémie de COVID. Tout d'abord 2020 a été l'année où vous avez choisi un nouveau conseil municipal le 15 mars ce dernier n'a pu prendre ses fonctions que le 25 mai et ce dans des conditions particulièrement difficiles que vous imaginez. -

FEUILLE DE MATCH Information Du Match N° 19569607 (684639)

FEUILLE DE MATCH Information du Match N° 19569607 (684639) Date : 25/03/2018 15h Equipe recevante Equipe visiteuse DISTRICT LOT FOOTBALL Compétition : 1ere Division Seniors / A.S. Livernon 1 Cardaillac 1 Arrêté : Phase 1 / Poule B Terrain : STADE MUNICIPAL 2 Résultat 2 Non Joué : Tirs au but Prolongation OFFICIELS Arbitre centre CARRICO Agripino 1839732736 Arbitre assistant 1 SERRA Antonio 1866523496 Arbitre assistant 2 NESPOULOUS Julien 1856520060 Délégué principal CASTAGNE Jean Marie 1180022174 Délégué adjoint 1 CASTAGNE Bernard 2546559881 Médecin samu figeac COMPOSITION Equipe Recevante Equipe Visiteuse A.S. Livernon 1 - 552148 Cardaillac 1 - 531287 1 CASPAR Ludovic 1856521408 1 CAYREL Maxime 1876524242 2 COLDEFY Christophe 1820320819 2 CAYROL Louis 2543863619 3 GONZALEZ Florian 2546362210 3 CHARTROU Sylvain 2543258717 4 VAYRAC Martin (Capitaine) 1826539618 4 ALAZARD Samuel 2543719769 5 GONZALEZ Damien 1806537283 5 BOUYSSOU Gwenael 1866513434 6 PIAUD Theo 2543141850 6 PEYRE Jeremy (Capitaine) 1866514031 7 MOLES Mathieu 2548546589 7 TEULIER Gael 2544147081 8 DUPUIS David 2368024704 8 VACAVANT Romain 1829722543 9 CAUSSANEL Jean Baptiste 2543264165 9 CABRIDENS Martin 2544217579 10 SOUCAZE GUILLOUS Benjamin 1829719925 10 ACHARD Ghislain 2543774511 11 TOUGNE Jordan 2544486746 11 LACOSTE Theo 2543817761 REMPLAÇANTS 12 MOURERE Pascal 1820320793 12 BOTELLA Vincent 1806535889 13 BERNARD Nicolas 2543948715 13 DESPEYROUX Clement 2545026058 14 DUPUIS Brice 2328115844 14 CABRIDENS Herve 1800447203 N'a pas participé BANC COLDEFY Cyril 1820404892 -

Horaires Ter

HORAIRES TER APPLICABLES DU 6 JUILLET RODEZ NUCES ST-CHRISTOPHEAUZITS AUSSIBALSCRANSAC AUBIN VIVIEZ-DECAZEVILLEST-MARTIN DE BOUILLACCAPDENAC FIGEAC ASSIER FLAUJAC GRAMAT ROCAMADOUR FLOIRAC ST-DENIS-PRÉS-MARTELLES QUATRES ROUTESTURENNE BRIVE LA GAILLARDE AU 14 DÉCEMBRE 2019 MILLAU DECAZEVILLE TOULOUSE AURILLAC PARIS TOULOUSE BRIVE FIGEAC RODEZ Lun Lun Tous Dim Lun Dim Lun Lun Lun Lun Lun Tous Tous Sauf Sam Sauf Sauf Sauf à à les les Dim à Sam* à les et à et * Ne circule pas les jours fériés Sam* à à Sam Sam* à Sam Sam Sam (sauf exception précisée Sam* Ven* Ven* Sam* Sam* jours jours Fêtes Ven* Ven* jours Fêtes Sam* Fêtes dans le renvoi numéroté) 1 2 1 3 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 CAR ÉVASIO’FÛTÉ CAR ÉVASIO’FÛTÉ CAR ÉVASIO’FÛTÉ CAR CAR CAR CAR CAR ÉVASIO’FÛTÉ CAR CAR CAR ÉVASIO’FÛTÉ CAR CAR CAR ÉVASIO’FÛTÉ Brive-la-Gaillarde 5.50 7.53 11.17 13.28 17.14 19.36 22.24 Turenne 8.06 13.41 17.32 19.54 Les-Quatre-Routes 6.08 11.35 St-Denis-Près-Martel 6.16 8.18 11.42 13.53 17.43 20.06 22.48 Floirac Rocamadour-Padirac 6.31 8.33 11.57 14.09 16.45 17.58 20.21 23.03 Gramat 6.38 8.40 9.03 12.05 14.16 16.58 18.05 20.28 23.11 Flaujac-Gare L’hôpital (Village) 9.11 17.06 Themines 9.13 17.08 Rudelle (Mairie) 9.17 17.12 Le-Bourg 9.20 17.15 Assier 6.50 8.52 9.28 12.19 14.27 17.23 18.17 20.40 23.23 Livernon (Gendarmerie) 9.32 17.27 Cambes (Village) 9.40 17.35 Figeac (Lycée-Champollion) 9.49 17.44 Figeac 7.06 9.08 9.54 12.35 14.43 17.50 18.33 20.55 23.38 Capdenac 7.14 9.15 12.45 14.52 18.42 21.03 23.46 St-Martin-de-Bouillac Viviez-Decazeville 5.47 7.28 7.33 9.29 -

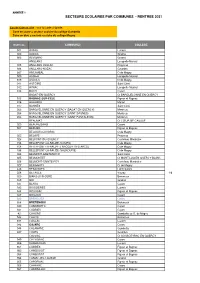

Secteurs CLG Par Commune 2021 V2

ANNEXE 1 SECTEURS SCOLAIRES PAR COMMUNES - RENTREE 2021 Cas de Cahors ville : voir la carte ci-jointe. Zone en jaune = secteur scolaire du collège Gambetta Zone en bleu = secteur scolaire du collège Magny Insee rac. COMMUNES COLLEGE 001 ALBAS Luzech 002 ALBIAC Gramat 003 ALVIGNAC Gramat ANGLARS Lacapelle Marival 005 ANGLARS-JUILLAC Prayssac 006 ANGLARS-NOZAC Gourdon 007 ARCAMBAL O de Magny 009 ASSIER Lacapelle-Marival 010 AUJOLS O de Magny 011 AUTOIRE Saint Céré 012 AYNAC Lacapelle-Marival 013 BACH Cajarc BAGAT-EN-QUERCY Cf BARGUELONNE EN QUERCY 015 BAGNAC-SUR-CELE Figeac et Bagnac 016 BALADOU Martel 017 BANNES Saint Céré 263 BARGUELONNE EN QUERCY (BAGAT EN QUERCY) Montcuq 263 BARGUELONNE EN QUERCY (SAINT DAUNES) Montcuq 263 BARGUELONNE EN QUERCY (SAINT PANTALEON) Montcuq BEAUMAT Cf CŒUR DE CAUSSE 020 BEAUREGARD Cajarc 021 BEDUER Figeac et Bagnac BEGOUX (CAHORS) O de Magny 022 BELAYE Prayssac 023 BELFORT-DU-QUERCY Castelnau Montratier 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (COURS) O de Magny 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (LAROQUE DES ARCS) O de Magny 156 BELLEFONT-LA-RAUZE (VALROUFIE) O de Magny 024 BELMONT-BRETENOUX Saint Céré 025 BELMONTET Cf MONTCUQ EN QUERCY BLANC 026 BELMONT-SAINTE-FOY Castelnau Montratier 027 BERGANTY O. de Magny 338 BESSONIES Latronquière 028 BETAILLE Vayrac 1/6 029 BIARS-SUR-CERE Bretenoux 030 BIO Gramat 031 BLARS Cajarc 032 BOISSIERES Luzech 035 BOUSSAC Figeac et Bagnac 037 BOUZIES Cajarc 039 BRENGUES Cajarc 038 BRETENOUX Bretenoux 040 CABRERETS Cajarc 041 CADRIEU Cajarc 42 CAHORS Gambetta ou O. de Magny 043 CAHUS Bretenoux 044 CAILLAC Luzech 045 CAJARC Cajarc 046 CALAMANE Gambetta 047 CALES Gourdon CALVIAC Cf SOUSCEYRAC EN QUERCY 049 CALVIGNAC Cajarc 050 CAMBAYRAC Luzech 051 CAMBES Figeac et Bagnac 052 CAMBOULIT Figeac et Bagnac 053 CAMBURAT Figeac et Bagnac 054 CANIAC-DU-CAUSSE Gramat 055 CAPDENAC Figeac et Bagnac 056 CARAYAC Cajarc 057 CARDAILLAC Figeac et Bagnac Insee rac. -

LES PETITES VILLES DU NORD DU LOT Analyse Comparée in Tro D U C Tio S O M M A

LES PETITES VILLES DU NORD DU LOT Analyse comparée Alors qu'au sud et à l'est du département, Cahors et Figeac occupent une place n o prépondérante dans le fonctionnement du territoire, le nord du Lot s'organise, quant à i t lui, autour de 5 petites villes. Il s'agit là d'une particularité qui mérite attention. L'objet c de ce fascicule est de proposer une mise en perspective de ces agglomérations en u donnant la mesure de leurs poids et de leurs dynamiques dans le territoire. Il trouve d naturellement sa place dans la série des cahiers qui constituent l'étude des bourgs du o r Lot. En particulier, cette étude amène à s'interroger sur les complémentarités des t fonctions des différents niveaux de polarité dans l'espace rural (bourg, petite ville, n i ville moyenne). 5 « petites villes » comme territoire d'étude De la « commune » à l' « agglomération » Le périmètre des 5 unités urbaines Des petites villes, pôles d'habitat Trajectoires démographiques Poids de population et évolution démographique Evolution de la structure de la population Logements e r Des petites villes, pôles d'emplois et d'activités i Poids de l'emploi a Structure de la population par catégories socio-professionnelles m Structure de l'emploi par domaines d'activité m Revenus des ménages o Etablissements S Des petites villes, pôles de services Poids des services Qualification de l'offre de services Des petites villes dans l'armature territoriale Les déterminants géographiques Les bassins résidentiels Les flux de transit Potentiels et dynamiques Direction Départementale Service Prospective et desTerritoires Politiques de Février 2013 du Lot Développement Durable 5 « petites villes » comme territoire d'étude De la « commune » à l’« agglomération » La plupart des analyses que nous conduisons sont tributaires des limites administratives.