Le Patois De Ménetreuil

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Seille 71.32 – C ‐ D Contexte Seille Aval Seille 71.32 – C - D

SEILLE 71.32 – C ‐ D CONTEXTE SEILLE AVAL SEILLE 71.32 – C - D I. PRESENTATION DU CONTEXTE Localisation du contexte, cours d’eau, activités et pressions La Seille aval est un cours d’eau de plaine. Elle a subi d'importantes modifications morphologiques afin de permettre la navigation en aval de Louhans et jusqu’à sa confluence avec la Saône. Elle est aujourd’hui totalement canalisée et contrôlée par des barrages, ce qui nuit grandement à la faune piscicole. Ce cours d’eau présente des habitats peu diversifiés, profonds, majoritairement lentiques et est assez pauvre en abris. Les nombreuses prairies inondables dans le lit majeur de la Seille présentent cependant un intérêt écologique fort et sont, pour certaines, favorables à la reproduction du brochet. La Sâne, affluent rive gauche, également intégrée au contexte naît de la confluence entre la Sâne vive et de la Sâne morte qui prennent leurs sources dans le département de l'Ain. La morphologie du lit mineur des Sânes a fait l’objet de nombreux aménagements physiques tels que le curage, le recalibrage ou encore la rectification du lit. Ces aménagements ont un impact d’autant plus important que ces types de cours d’eau ont une très faible dynamique naturelle. ‐ 467‐ SEILLE 71.32 – C ‐ D II. DONNEES GENERALES Limites du Amont Confluence avec la Brenne, commune de Sens‐sur‐Seille Alt (m) 182 contexte Aval Confluence avec la Saône, commune de la Truchère Alt (m) 173 Linéaire total de Surface du contexte (km²) 495,1 593,2 cours d'eau (km) Longueur dans le Cours d'eau principal LA SEILLE 56,8 -

Liste Des Communes Ou La Presence De Castors Est

LISTE DES COMMUNES OU LA PRESENCE DE CASTORS EST AVEREE L'ABERGEMENT-DE-CUISERY CIEL LAIZY PONTOUX SAUNIERES ALLEREY-SUR-SAONE CLERMAIN LAYS-SUR-LE-DOUBS PRETY SAVIGNY-SUR-GROSNE ALLERIOT CLUNY LESME RANCY SAVIGNY-SUR-SEILLE AMEUGNY CONDAL LOISY RATENELLE LA CELLE-EN-MORVAN ANZY-LE-DUC CORDESSE LONGEPIERRE RIGNY-SUR-ARROUX SOMMANT ARTAIX CORMATIN LOUHANS ROMANECHE-THORINS SORNAY AUTUN CORTAMBERT LOURNAND SAINT-AGNAN SULLY BANTANGES CRECHES-SUR-SAONE LUCENAY-L'EVEQUE SAINT-ALBAIN TAIZE BARNAY CRESSY-SUR-SOMME LUGNY-LES-CHAROLLES SAINT-AUBIN-SUR-LOIRE TAVERNAY BAUGY CRISSEY LUX SAINTE-CECILE THIL-SUR-ARROUX BEY CRONAT MACON SAINTE-CROIX SENOZAN LES BORDES CUISERY MALAY SAINT-DIDIER-EN-BRIONNAIS SERCY LA BOULAYE DAMEREY MALTAT SAINT-DIDIER-SUR-ARROUX SERMESSE BOURBON-LANCY DIGOIN MARCIGNY SAINT-EDMOND SIMANDRE BOURG-LE-COMTE DOMMARTIN-LES-CUISEAUX MARLY-SOUS-ISSY SAINT-FORGEOT TINTRY BOYER DRACY-SAINT-LOUP MARNAY SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL TOULON-SUR-ARROUX BRAGNY-SUR-SAONE ECUELLES MASSILLY SAINT-GERMAIN-DU-PLAIN TOURNUS BRANDON EPERVANS MAZILLE SAINT-JULIEN-DE-CIVRY TRAMBLY BRANGES EPINAC MELAY SAINT-LEGER-DU-BOIS LA TRUCHERE BRAY ETANG-SUR-ARROUX MESSEY-SUR-GROSNE SAINT-LEGER-LES-PARAY UCHIZY BRIENNE FARGES-LES-MACON MESVRES SAINT-LEGER-SOUS-LA-BUSSIERE UXEAU BRION FRETTERANS MONTAGNY-SUR-GROSNE SAINT-LOUP-DE-VARENNES VARENNE-L'ARCONCE BRUAILLES FRONTENARD MONTBELLET SAINT-MARCEL VARENNES-LE-GRAND CHALON-SUR-SAONE FRONTENAUD MONTCEAUX-L'ETOILE SAINT-MARTIN-BELLE-ROCHE VARENNES-LES-MACON CHAMBILLY LA GENETE MONTHELON SAINT-MARTIN-DE-LIXY -

Paysage Et Carrières En Saône-Et-Loire DREAL Bourgogne

Paysage et carrières en Saône-et-Loire DREAL Bourgogne Cédric Chardon paysagiste dplg et géographe octobre 2012 PAYSAGE ET CARRIÈRES EN SAÔNE-ET-LOIRE 1 Le pilotage de cette étude a été assuré par la DREAL Bourgogne Service Ressources et Patrimoine Naturel Mission Air Énergies Renouvelables Ressources Minérales 19bis-21 Avenue Voltaire BP 27 805 21 078 DIJON Cedex Cédric Chardon, paysagiste dplg et géographe SIRET : 488 644 063 00031 adresse : 1bis avenue Alphonse Baudin 01000 Bourg-en-Bresse bureau à Lyon : 92 rue Béchevelin 69007 Lyon port : 06 76 41 87 11 fixe : 09 53 24 63 69 fax : 09 58 24 63 69 mail : [email protected] www.atelierchardon.com demande d’autorisation d’utilisation ou de reproduction des photographies et cartographies à demander à la DREAL Bourgogne et à Cédric Chardon paysagiste. PAYSAGE ET CARRIÈRES EN SAÔNE-ET-LOIRE SOMMAIRE CONTEXTE ET OBJE C TIFS 5 1. LES PAYSAGES DE SAÔNE -ET -LOIRE 7 1.1. LES 6 FAMI ll ES DE PAYSAGES DE SAÔNE -ET -LOIRE 9 1.2. LA SENSIBI L ITÉ DES PAYSAGES : cl ÉS DE C OMPRÉHENSION 12 1.3. LES ENTITÉS PAYSAGÈRES DE SAÔNE -ET -LOIRE 18 1.4. LES UNITÉS PAYSAGÈRES DE SAÔNE -ET -LOIRE 19 2. LES C ARRIÈRES DE SAÔNE -ET -LOIRE 63 2.1. ÉTAT DES L IEUX DES C ARRIÈRES EN SAÔNE -ET -LOIRE 64 2.2. L’IMPA C T PAYSAGER DES C ARRIÈRES DE SAÔNE -ET -LOIRE 66 3. LES RE C OMMANDATIONS POUR L A PRISE EN C OMPTE DU PAYSAGE DANS L ES AMÉNAGEMENTS DE C ARRIÈRES 77 3.1. -

RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE Mise À Jour Au 23 Janvier 2020

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLES PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ RELAIS ASSISTANTS MATERNELS DU DEPARTEMENT DE SAONE-ET-LOIRE mise à jour au 23 janvier 2020 TERROIRE D'ACTION SOCIALE MONTCEAU LE CREUSOT NOM ET ADRESSE DU ADRESSE DU RELAIS PERMANENCES COUVERTURE GEOGRAPHIQUE AUTUN GESTIONNAIRE Mme Elodie BERGER Mme Rose Hélène CASTILLO Anost – Antully – Autun Saint Pantaléon- Auxy–Barnay - RAM intercommunal lundi de 14 à 18 h Chissey en Morvan – Cordesse - Curgy - Cussy en Morvan Maison de la Petite Enfance Bel Gazou mercredi de 8 à 12 h - Dracy Saint Loup – Igornay - La Celle en Morvan - La AUTUN (CCGAM) 8 Bd Frédéric Latouche - 71400 AUTUN jeudi de 14 à 17 h Grande Verrière - La Petite Verrière – Lucenay l'Évêque – ( 03 85 86 95 33 Monthelon - Reclesne - Roussillon en Morvan - Saint [email protected] Forgeot - Sommant - Tavernay - Mr Luc PIRONNEAU Collonges la Madeleine - Couches - Créot – Dracy les RAM Intercommunal EPINAC Mercredi de 9 à 12 h Couches - Epertully - Épinac - Morlet - Saint Emiland - Centre intercommunal Mairie – Place Charles de Gaulle Saint Gervais sur Couches - Saint Jean de Trézy - Saint d'action sociale 71360 EPINAC ( 03 85 82 99 67 / 07 86 35 15 40 Léger du Bois - Saint Martin de Communes - Saint Maurice Le Grand Autunois Morvan EPINAC / COUCHES (CCGAM) [email protected] les Couches - Saisy - Sully - Tintry - 7 route du Bois de Sapins BP 97 RAM intercommunal -

LISTE DES ÉLECTEURS Scrutin Du Jeudi 20 Mai 2021

COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRE DÉPARTEMENTALE DES ASSISTANTS MATERNELS ET DES ASSISTANTS FAMILIAUX DU DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE LISTE DES ÉLECTEURS Scrutin du jeudi 20 mai 2021 Civilite Nom Complet Individu Adresse Code Postal Commune Emargement Madame ABBACUS AUDE 3 RUE PHILIPPE FLATOT 71380 ST MARCEL Madame ABBOU AYADA 5 RUE DES FEDERES 71530 CHAMPFORGEUIL Madame ABBOUQ ATIKA 5 RUE JULES VALLES 71530 CHAMPFORGEUIL Madame ABBOUQ RAJAA 16 ROUTE D AUTUN 71640 DRACY LE FORT Madame ABDELLILAH YAMINA 9 BOULEVARD DE LA MOUILLELONGUE 71210 TORCY Madame ABDOUS AICHA 44 ALLEE D AMALRIC 71850 CHARNAY LES MACON Madame ABGRALL JANINE 34 AVENUE DE L AUBEPIN 71100 CHALON SUR SAONE Madame ABRIC CHRISTELLE SERMESSE 71390 STE HELENE Madame ADAMSKI REGINE 181/1 RUE MONTGOLFIER 71410 SANVIGNES LES MINES Madame ADIDJA MARIE LOUISE 9 RUE MARIE LAURENCIN 71230 ST VALLIER Madame ADJEL-FOURMONT AICHA 46 RUE DE LA THALIE 71530 CHAMPFORGEUIL Madame AFAHOUNKO SANDRA 9 ALLEE FRANCIS LECHENET 71100 CHALON SUR SAONE Madame AGUA REMEDIO PLACE DE L'EGLISE 71260 MONTBELLET Madame AGUETTAZ CHRISTIANE LIEU DIT TILLY 71430 ST AUBIN EN CHAROLLAIS Madame AHARCHI LAETITIA 314 ROUTE DE SENOZAN 71118 ST MARTIN BELLE ROCHE Madame AIT LHAJ OU AISSA FATIHA 104 RUE DU MURGERET 71000 MACON Madame AIT MAMASS ELODIE 2 RUE DE BRETAGNE 71000 MACON Madame AKAMOUME KHADIJA 35 BOULEVARD SAINT LOUIS 71300 MONTCEAU LES MINES Madame ALABERGERE JEANINE 326 LIEU DIT POIL ROUGE 71260 ST GENGOUX DE SCISSE Madame ALBAN JEZABEL 11 RUE TITUS BARTOLI 71160 DIGOIN Madame ALBERT SOPHIE 19 RUE -

Direction Enfance Et Familles Protection Maternelle Et Infantile Relais Assistants Maternels Territoire D'action Sociale De Autu

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLES PROTECTION MATERNELLE ET INFANTILE RELAIS ASSISTANTS MATERNELS TERRITOIRE D'ACTION SOCIALE DE AUTUN MONTCEAU LE CREUSOT 18/09/2020 RAM COUVERTURE GEOGRAPHIQUE ADRESSE 1 ADRESSE 2 ADRESSE 3 CP VILLE TEL 1 TEL 2 MAIL 1 MAIL 2 MAIL 3 Anost – Antully – Autun Saint Pantaléon- Auxy–Barnay - Chissey en Morvan – Cordesse - Curgy - Cussy en MAISON DE LA RELAIS 8 Boulevard riam.autun@gra AUTUN Morvan - Dracy Saint Loup – Igornay - La Celle en PETITE ASSISTANTS Frédéric 71400 AUTUN 03 85 86 95 33 ndautunoismorva Morvan - La Grande Verrière - La Petite Verrière – ENFANCE BEL MATERNELS Latouche n.fr Lucenay l'Évêque – Monthelon - Reclesne - Roussillon GAZOU en Morvan - Saint Forgeot - Sommant - Tavernay - Brion – Broyes - Charbonnat - Dettey - Etang sur riam.broye- BROYE- Arroux - La Boulaye - La Chapelle sous Uchon - Laizy - RAM 4 Rue Mme de mesvres@grand 71190 MESVRES 03 85 54 10 89 MESVRES La Tagnière – La Comelle – Mesvres - St Didier sur INTERCOMMUNAL Sévignée autunoismorvan.f Arroux - St Emilan - St Eugène - Uchon r Collonges la Madeleine - Couches - Créot – Dracy les Couches - Epertully - Épinac - Morlet - Saint Emiland - riam.couches@g RAM Rue des grands COUCHES Saint Gervais sur Couches - Saint Jean de Trézy - 71490 COUCHES 03 85 45 45 56 07 86 35 15 40 randautunoismor INTERCOMMUNAL Bois Saint Léger du Bois - Saint Martin de Communes - van,fr Saint Maurice les Couches - Saisy - Sully - Tintry - Collonges la Madeleine - Couches - Créot – Dracy les Couches - Epertully - Épinac - Morlet - Saint Emiland - Mairie -

Saône-Et-Loire

Zonage A/B/C des communes de Saône-et-Loire Population Zonage Code géographique Libellé de la commune EPCI 2014 municipale A/B/C révisé Commune 2011 B2 Chalon-sur-Saône 71076 CA Chalon - Val de Bourgogne 44847 B2 Champforgeuil 71081 CA Chalon - Val de Bourgogne 2345 B2 Charnay-lès-Mâcon 71105 CA du Mâconnais-Val de Saône 6835 B2 Châtenoy-en-Bresse 71117 CA Chalon - Val de Bourgogne 991 B2 Châtenoy-le-Royal 71118 CA Chalon - Val de Bourgogne 5991 B2 Chevagny-les-Chevrières 71126 CA du Mâconnais-Val de Saône 598 B2 Crissey 71154 CA Chalon - Val de Bourgogne 2478 B2 Fragnes 71204 CA Chalon - Val de Bourgogne 997 B2 Hurigny 71235 CA du Mâconnais-Val de Saône 1932 B2 La Loyère 71265 CA Chalon - Val de Bourgogne 455 B2 Lux 71269 CA Chalon - Val de Bourgogne 1905 B2 Mâcon 71270 CA du Mâconnais-Val de Saône 33730 B2 Oslon 71333 CA Chalon - Val de Bourgogne 1282 B2 Saint-Marcel 71445 CA Chalon - Val de Bourgogne 5816 B2 Saint-Rémy 71475 CA Chalon - Val de Bourgogne 6293 B2 Sancé 71497 CA du Mâconnais-Val de Saône 1886 B2 Varennes-lès-Mâcon 71556 CC du Maconnais-Beaujolais 555 B2 Vinzelles 71583 CC du Maconnais-Beaujolais 730 C L'Abergement-de-Cuisery 71001 CC Saône, Seille, Sâne 745 C L'Abergement-Sainte-Colombe 71002 CC des Portes de la Bresse 1133 C Allerey-sur-Saône 71003 CA Chalon - Val de Bourgogne 801 C Allériot 71004 CC Saône Doubs Bresse 997 C Aluze 71005 CC des Monts et des Vignes 234 C Amanzé 71006 CC du Pays Clayettois 172 C Ameugny 71007 CC Entre la Grosne et le Mont Saint Vincent 147 C Anglure-sous-Dun 71008 CC du Canton de Chauffailles -

Rapport Annuel 2006

2014 SUR LE PRIX ET LA QUALITÉ DU SERVICE PUBLIC Rapport d'activité du SIVOM du Louhannais 2014 Page 1 sur 44 SIVOM du Louhannais – ZI des Marosses – 35 rue de la Quemine - 71500 BRANGES Tél. : 03.85.76.09.77 – Fax : 03.85.74.96.20 CONTEXTE Ce rapport annuel a pour objet de rassembler et de présenter les différents éléments techniques et financiers relatifs au prix et à la qualité du service public d’élimination des déchets et de l’assainissement non collectif pour l’exercice 2014. Au 1er janvier 2014, deux nouvelles communes adhèrent au SIVOM : Romenay et Ratenelle soit un peu plus de 1 100 foyers supplémentaires. (Arrêté préfectoral 20132156-0006 du 23 décembre 2013). Le Syndicat Intercommunal à Vocation Multiples du Louhannais regroupe les 47 communes suivantes : L’Abergement de Cuisery; Bantanges, Beaurepaire en Bresse, Branges, Brienne, Bruailles, Champagnat, La Chapelle-Naude, La Chapelle-Thecle, Condal, Cuiseaux, Cuisery, Dommartin les Cuiseaux, Flacey, Frontenaud, Huilly sur Seille, Joudes, Jouvencon, La Genète, La frette, Le Fay, Le Miroir, Loisy, Louhans-Chataurenaud, Ménetreuil, Montagny près Louhans, Montcony, Montpont en Bresse, Montret, Ormes, Rancy, Ratenelle, Ratte, Romenay, Sagy, Saillenard, Savigny sur seille, Savigny en Revermont, Simandre, Sornay, Saint André en Bresse, Sainte- Croix en Bresse, Saint Martin du Mont, Saint Usuge, Saint Vincent en Bresse, Varennes saint Sauveur, Vincelles. La population INSEE du SIVOM est évaluée pour 2014 à 41 313 habitants (population municipale). Le service a quant à lui recensé 41 498 usagers du service dans son fichier de redevance. Le SIVOM est composé de deux services : Le Service Intercommunal de Ramassage et d’Élimination des Déchets (SIRED) Ce service créé en 1981 ne regroupait au départ que quelques communes pour arriver à 47 début 2014. -

Mise En Page:1

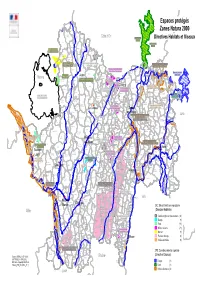

Espaces protégés re Chissey- u en-Morvan C Zones Natura 2000 la Cussy- en-Morvan Lucenay- l'Evêque Côte d'Or Barnay Forêt de Citeaux Directives Habitats et Oiseaux et environs Anost n Forêt de Citeaux i n La Pte- r Igornay et environ Sommant e Verriere T Reclesne Cordesse Hêtraie montagnarde et e l tourbières du Haut Morvan St-Léger- du-Bois Roussillon -en-Morvan Dracy-St La Celle en Tavernay Loup Morvan St- Forgeot Pourlans Forêts, landes, tourbières Gîtes et habitats à chauves-souris Epinac Prairies inondables de la Basse Vallée l'Y Curgy Clux onne de la ValleéLa Gde- de La Canche en BourgogneSully Palleau Verrière duLa DoubsVilleneuve jusqu'a l'amont de Navilly Saisy Ecuelles Mont-les St-Prix Pelouses et forêts calcicoles de la St-Gervais St-Martin- Monthelon Epertully Seurrele (Autun Morlet en-Vallière Doubs Côte et Arrière Côte de Beaune St-Loup- en-Gatinois Longepierre Collonge-la Géanges Charnay-les Lays-s-le Beauvernois en partie Auxy -Madeleine Dezize-les Bragny-s Chalon Navilly Doubs ( partie Ouest) Massif forestier Change Maranges Autun St-Gervais-s Saône Fretterans du Mont Beuvray Tintry Paris Nièvre Couches Demigny Pontoux St-Léger-s/s Forêt de Ravin et landes du Vallon Créot l'Hôpital Saunières St-Martin-de Chaudenay Allerey-s-Saône Charette Beuvray Brion de Canada, barrage du Pont du Roi Remigny Laizy Commune Sampigny ( Les Bordes Varennes St-Sernin les-M Cheilly Chagny Authumes Dracy Sermesse du-Plain Verdun-s Frontenard les-C les-M Bouzeron Antully Chagny le-Doubs Basse vallée du Doubs Mouthier Broye Chassey Gergy en-Bresse -

LES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE Code INSEE Commune

LES COMMUNES DE SAONE ET LOIRE Dimension Code INSEE Seuil de Dimension NOM DES COMMUNES Régions agricoles de Bourgogne SDREA Zone économique Commune surface excessive viable 71001 ABERGEMENT-DE-CUISERY BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71002 ABERGEMENT-SAINTE-COLOMBE BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71003 ALLEREY-SUR-SAONE LA PLAINE B 96 110 196 71004 ALLERIOT BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71005 ALUZE CÔTE VITICOLE ET ARRIERE CÔTE DE BOURGOGNE B 96 110 196 71006 AMANZE BRIONNAIS A 61 79 141 71007 AMEUGNY CLUNYSOIS A 61 79 141 71008 ANGLURE-SOUS-DUN CHAROLLAIS A 61 79 141 71009 ANOST MORVAN B 61 110 196 71010 ANTULLY AUXOIS B 96 110 196 71011 ANZY-LE-DUC BRIONNAIS A 61 79 141 71012 ARTAIX SOLOGNE BOURDONNAISE B 96 110 196 71013 AUTHUMES BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71014 AUTUN AUXOIS B 96 110 196 71015 AUXY AUXOIS B 96 110 196 71016 AZE MÂCONNAIS A 61 79 141 71017 BALLORE CHAROLLAIS A 61 79 141 71018 BANTANGES BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71019 BARIZEY CÔTE VITICOLE ET ARRIERE CÔTE DE BOURGOGNE B 96 110 196 71020 BARNAY MORVAN B 61 110 196 71021 BARON CHAROLLAIS A 61 79 141 71022 BAUDEMONT BRIONNAIS A 61 79 141 71023 BAUDRIERES BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71024 BAUGY BRIONNAIS A 61 79 141 71025 BEAUBERY CHAROLLAIS A 61 79 141 71026 BEAUMONT-SUR-GROSNE LA PLAINE B 96 110 196 71027 BEAUREPAIRE-EN-BRESSE BRESSE LOUHANNAISE A 61 79 141 71028 BEAUVERNOIS BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71029 BELLEVESVRE BRESSE CHÂLONNAISE B 96 110 196 71030 BERGESSERIN CLUNYSOIS A 61 79 141 71031 BERZE-LE-CHATEL MÂCONNAIS A 61 79 141 71032 BERZE-LA-VILLE -

Calendrier Des Concours De Peche 2019

CALENDRIER DES CONCOURS DE PECHE 2019 DATE HORAIRE A.A.P.P.M.A. ORGANISATEUR TYPE DE CONCOURS LIEUX CONTACTS Philippe GUILLOT La Noue 31-mars 9h - 13h SAINT GERMAIN DU PLAIN Concours Fédéral 06.86.77.66.51 Saint Germain du Plain [email protected] Plan d'eau de la Ciblière 8h - 12h Jean-Jacques BOUREILLE (Président DOMMARTIN LES Dommartin les Cuiseaux 07-avr Equipe compétition Coupe Fédérale Equipe compétition) CUISEAUX Plan d'eau de Louvarel 14h - 18h 06.61.56.57.39 Champagnat TEAM SENSAS Etang de la Muette Michel FELIX 14-avr 7h - 17h MONTCHANIN Ouvert à Tous MONTCHANIN Montchanin 06.63.25.03.81 Philippe GUILLOT La Noue 18-avr 13h - 17h SAINT GERMAIN DU PLAIN Concours + de 55 ans 06.86.77.66.51 Saint Germain du Plain [email protected] La Saône, S. CHAUVOT 22-avr 10h - 15h MACON TGPM Concours Feeder Mâcon 06.73.00.89.02 Michel FRID (Président) Tout Poisson Plan d'eau de la Ciblière 04-mai 8h - 17h DOMMARTIN LES CUISEAUX 06.13.18.08.82 Ouvert à Tous Dommartin les Cuiseaux [email protected] Bois du Leu André FOURRIER (Président) 04-mai 9h - 16h30 SAINT VALLIER Concours Carpe Sanvignes les Mines 06.81.59.07.52 DATE HORAIRE A.A.P.P.M.A. ORGANISATEUR TYPE DE CONCOURS LIEUX CONTACTS Plan d'eau du Fourneau Stéphane PERCHE (Président) 11-mai 9h - 17h PALINGES Concours à l'Américaine Palinges 06.98.85.75.99 8h - 12h MONTCEAU LES CIRY PECHE Lac du Plessis Michel CANET (Président) 12-mai Tout Poisson 14h - 18h MINES COMPETITION Montceau les Mines 06.27.64.03.55 Canal du Centre Alain MERCIER (Président) 16-mai 8h - 18h BLANZY -

DEFINITION DE L'interet COMMUNAUTAIRE Communauté De Communes Terres De Bresse

DEFINITION DE L’INTERET COMMUNAUTAIRE Communauté de Communes Terres de Bresse Définition intérêt communautaire Article 1er : Il est créé, à compter du 1er janvier 2017, un nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre issu de la fusion : - De la communauté de communes Saône Seille Sâne - De la communauté de communes des Portes de la Bresse Cette création d’une nouvelle personne morale de droit public emporte la disparition des deux EPCI à fiscalité propre précités. Article 2 : Le nouvel établissement public de coopération intercommunale est composé des communes de : L’Abergement de Cuisery, L’Abergement Sainte Colombe, Bantanges, Baudrières, Brienne, La Chapelle Thècle, Cuisery, La Frette, La Genête, Huilly sur Seille, Jouvençon, Lessard en Bresse, Loisy, Ménetreuil, Montpont en Bresse, Ormes, Ouroux sur Saône, Rancy, Ratenelle, Romenay, Saint Christophe en Bresse, Saint Germain du Plain, Sainte Croix, Savigny sur Seille, Simandre et Tronchy. Article 3 : Ce nouvel établissement public de coopération intercommunale appartient à la catégorie des communautés de communes et prend la dénomination de « Communauté de Communes Terres de Bresse ». Article 4 : Le régime fiscal applicable à la nouvelle communauté de communes est celui de la fiscalité additionnelle assortie d’une fiscalité professionnelle unique. Article 5 : Le siège de la communauté de communes est fixé à Cuisery, rue de Wachenheim. Article 6 : La communauté de communes est instituée pour une durée illimitée. Article 7 : Le comptable de la nouvelle Communauté de communes issue de la fusion est le trésorier de Cuisery. Article 8 : La nouvelle communauté de communes est substituée de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics dans toutes les délibérations et tous leurs actes.