Carriere-Parmilieu.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

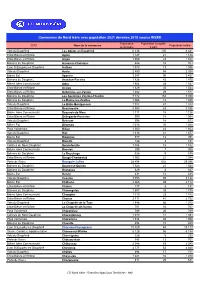

Communes Du Nord Isère Avec Population 2021 Données 2018 Source INSEE

Communes du Nord Isère avec population 2021 données 2018 source INSEE Population Population comptée EPCI Nom de la commune Population totale municipale à part Vals du Dauphiné Les Abrets en Dauphiné 6 336 105 6 441 Entre Bièvre et Rhône Agnin 1 127 21 1 148 Entre Bièvre et Rhône Anjou 1 009 23 1 032 Balcons du Dauphiné Annoisin-Chatelans 686 18 704 Lyon St Exupéry en Dauphiné Anthon 1 073 13 1 086 Vals du Dauphiné Aoste 2 880 54 2 934 Bièvre Est Apprieu 3 347 90 3 437 Balcons du Dauphiné Arandon-Passins 1 828 42 1 870 Bièvre Isère Communauté Artas 1 804 38 1 842 Entre Bièvre et Rhône Assieu 1 529 35 1 564 Entre Bièvre et Rhône Auberives-sur-Varèze 1 482 29 1 511 Balcons du Dauphiné Les Avenières Veyrins-Thuellin 7 772 158 7 930 Balcons du Dauphiné La Balme-les-Grottes 1 068 12 1 080 Vals du Dauphiné La Bâtie-Montgascon 1 932 41 1 973 Entre Bièvre et Rhône Beaurepaire 4 953 83 5 036 Bièvre Isère Communauté Beauvoir-de-Marc 1 111 15 1 126 Entre Bièvre et Rhône Bellegarde-Poussieu 990 14 1 004 Vals du Dauphiné Belmont 598 14 612 Bièvre Est Bévenais 1 015 20 1 035 Pays Voironnais Bilieu 1 560 43 1 603 Vals du Dauphiné Biol 1 436 41 1 477 Bièvre Est Bizonnes 977 14 991 Vals du Dauphiné Blandin 148 3 151 Collines du Nord Dauphiné Bonnefamille 1 084 18 1 102 Bièvre Isère Communauté Bossieu 299 7 306 Balcons du Dauphiné Le Bouchage 626 9 635 Entre Bièvre et Rhône Bougé-Chambalud 1 363 21 1 384 Porte de l'Isère Bourgoin-Jallieu 28 494 602 29 096 Balcons du Dauphiné Bouvesse-Quirieu 1 523 21 1 544 Balcons du Dauphiné Brangues 629 8 637 Bièvre Est -

Compte Rendu CC 13 12 2016

DPC/15.12.2016 CONSEIL COMMUNAUTAIRE du mardi 13 décembre 2016 à 17h30 à Morestel COMPTE-RENDU DE REUNION NB : sont jointes au présent compte-rendu les délibérations du 13.12.16 Les principaux points débattus sont retracés ci-après avec rappel des éléments du rapport de présentation joint à la convocation. Présents : COMMUNES CONSEILLERS ARANDON Alain MAILLIER (suppléant) LES AVENIERES Daniel MICHOUD - Patrick CANET - Nicole SITRUK – Gilbert MERGOUD - VEYRINS-THUELLIN Gérard GUICHERD – Catherine BIARD (excusée) - Maria FAVIER – Gilles CORTEY LE BOUCHAGE Annie POURTIER BOUVESSE-QUIRIEU Jean-Claude CHAMPIER - Marie-Yvonne BERNOLIN BRANGUES Didier LOUVET CHARETTE Hervé COURTEJAIRE CORBELIN René VIAL avec pouvoir de Monique FAVEL - Frédéric GEHIN (arrivé à 18h00) COURTENAY Marcel TOURNIER - Maria MANOUVRIER CREYS-MEPIEU Olivier BONNARD - Ghislaine POZZOBON MONTALIEU-VERCIEU Christian GIROUD - Christiane DREVET- Gérard SULTANA Véronique ATTAVAY (excusée) MORESTEL Christian RIVAL - Marie-Lise PERRIN – Frédéric VIAL - Pascale GEORGE (arrivée à 17h45) - Bernard JARLAUD PARMILIEU Pouvoir de Jean-Louis MARTIN à Alexandre BOLLEAU PASSINS Raymond BERNET - Marinette SANDRIN PORCIEU-AMBLAGNIEU Olivier GEORGES - Nathalie PEJU ST SORLIN DE MORESTEL Philippe ALLAGNAT ST VICTOR DE MORESTEL Frédérique LUZET avec pouvoir de Roger CAPARROS SERMERIEU Alexandre BOLLEAU - Monique DELLA SCHIAVA VASSELIN Marcel FEUILLET absent VEZERONCE-CURTIN Catherine TEILLON (excusée) - Gérald REVEYRAND Le Président ouvre la séance et recense les conseillers communautaires présents en séance ou représentés à cet instant soit 37 sur 43. 1 APPROBATION DU COMPTE -RENDU DE LA SEANCE DU 22.11.2016 Le Président demande si des observations sont à formuler sur le compte-rendu de la séance du 22.11.2016. M. Gilbert MERGOUD qui n’a pu assister à la dernière séance remercie le conseil pour l’attribution d’une subvention exceptionnelle de 50 000 € pour le financement des travaux de remise en état des pompes du SIDCEHR (Syndicat Intercommunal de Défense Contre les Eaux du Haut-Rhône). -

Via Rhôna I Voie Verte

CARTE LOUER REPARER- LOCATIONS RÉPARATION Matériel TOURISTIQUE son vélo Vélo VTT VAE Trottinette ENTRETIEN CARTE aux& Balcons enfants Les Balcons du Dauphiné P Les Avenières-VT Bureau d’Information Touristique 14 04 74 33 66 22 - http://www.tousauxbalcons.com TOURISTIQUE Volts Bike I VOIE VERTE Château de Morestel VIA RHÔNA 04 74 97 50 72 - http://www.volts-bike.fr EMENT RT I Vertrieu PA S Tourist map E E D R E edition Alpin Bike 3 8 VERTRIEU 13 KM Arandon-Passins - 04 74 92 80 62 - http://www.alpinbike.fr Pelouse sableuse 2019 F VIA RHÔNA VOIE VERTE R S I A E N P C L E A du Sablon Le Serverin - E N R O H Espace Cycl’Eau 15 13 Isle de la Serre 06 71 70 11 12 - http://www.espace-bike.com Montalieu-Vercieu Tourist map 2,5 KM E-Mouv Nature LES-GROTTES 06 07 48 80 14 - http://www.emouvnature.com Montalieu-Vercieu + Espace Bike Porcieu-Amblagnieu 06 71 70 11 12 - http://www.espace-bike.com 16 Saint-Romain- Ferme des Épinettes Les Grottes de La Balme Les Coteaux de-Jalionas 06 19 31 03 50 - http://www.camping-cremieu.com Data Sport de Saint-Roch CIEU- Trept PARMILIEU 12 06 95 06 11 98 - http://www.data-sport.fr AMBLAGNIEU Cycles Wheel La Vallée Crémieu 04 27 54 94 33 - http://www.cycleswheel.fr Bleue Nino Cycles Rando Base VTT 04 74 90 90 83 13 KM Maison de la Pierre au Ciment Cascade du Verbois 11 CHARETTE MONTALIEU- P Mares de CIEU ST-BAUDILLE- Craquenot DE-LA-TOUR 9 KM HIÈRES- BOUVESSE- #tousauxbalcons#lesbalconsdeAaZ Plateau de SUR-AMBY Larina QUIRIEU au Nord, la Dombes, 5 KM 18 Cascade Lac 10 Site au Nord Nord, la Bresse ! Dauphin www.tousauxbalcons.com -

Trombinoscope Des Élus Communautaires - Juillet 2020

Trombinoscope des élus communautaires - Juillet 2020 LE BUREAU EXÉCUTIF LES CONSEILLERS COMMUNAUTAIRES Jean-Yves Brenier président Maria Sandrin Frédéric Gonzales Jean-Yves Cado Hervé Courtejaire Richard Arnaud Sophie Guillaud-Pivot Stéphane Lefèvre Alain Moyne-Bressand Maire de Leyrieu Maire de Arandon- Maire de Maire de Chamagnieu Maire de Charette Maire de Chozeau Conseillère à Corbelin Maire de Courtenay Maire de Crémieu Passins Bouvesse-Quirieu Eric Gilbert Azucena Hernandez Olivier Bonnard Didier Pilon Annick Merle Jean-Pierre Marcel Daniel Michoud Youri Garcia Conseiller à Crémieu Conseillère à Crémieu Maire de Creys-Mépieu Maire de Dizimieu Maire de Frontonas Maire de Hières-sur- Maire des Avenières Conseiller aux Avenières Amby Veyrins-Thuellin Veyrins-Thuellin Frédéric Gehin Frédérique Luzet Annie Pourtier Nora Chebbi Jérôme Grausi 1er VP en charge de 2e VP en charge de de la 3e VP en charge de de 4e VP en charge de 5e VP en charge du l’environnement et de politique touristique la culture, de la gestion la petite enfance, des développement la transition écologique Maire de Saint-Victor-de- des équipements sportifs actions en direction de la économique, de - pilotage Plan Climat Morestel et de la lutte contre la jeunesse, des services l’économie de proximité, Air Energie Territorial désertification médicale publics en milieu rural de l’emploi et de l’insertion (PCAET) Maire du Bouchage Maire d’Annoisin-Chatelans Maire de Saint-Romain-de- 1er adjoint à Corbelin Jallionas Simone Salas Bernard Castilla Sandrine Badie Thierry Lagrange -

Le Trait D'union

Sermérieu I Trait d’union 46 Le Trait d’union Mairie Bulletin municipal n°46 Sermérieu • 2020 1 www.sermerieu.frwww.sermerieu.fr Sermérieu I Trait d’union 46 Sermérieu I Trait d’union 46 sommaire la mairie Conseil municipal des enfants 2 Édito 3 Compte administratif 4 Informations pratiques 4 Urbanisme 5 LE CONSEIL MUNICIPAL DES Concours des maisons fleuries 6 ENFANTS 2019/2020 Informations communales 7 Commission environnement / 8 / 9 Le vendredi 18 octobre les élèves de CM1 et CM2 cadre de vie ont élu leur nouveau conseil municipal des enfants pour la session 2019-2020. 15 enfants ont été élus : la vie du village 7 CM1 et 8 CM2. Le broyage, le déneigement 10 Boule lyonnaise Les nouveaux élus : 10 Commission jeunesse 11 Commission animation Lucas Cheruel, Juliann Barquin, Antonin Soulage, 12 Lilian Peteilh, Lola Perrichon, Jessie Picard, Alexi Animations de Noël / Téléton 13 Denize, Lucas Ballefin, Thibaut Gianessi, Louison CCAS 14 / 15 Morel, Eva Ranc, Léa Varnet, Morgane Josserand, L’école 16 / 17 État civil 18 / 19 Hugo Treffot, Nathaël Dalex. Calendrier des fêtes 20 / 21 Les Associations 22 / 34 Comité des fêtes 23 Mairie les Balcons du Dauphiné Médiathèque 35 Les Balcons du Dauphiné 36 OPAH 37 La Mission Locale Nord-Isère 38 Les pompiers de Morestel 38 Paroisse Saint-Pierre / Osez 39 Centre social Odette Brachet 41 Le site EDF de Creys-Malville 42 / 43 Le souvenir français 45 La Ligue contre le cancer 47 Lo Parvi 49 Concours photo 2018 50 / 51 AGENCE POSTALE du Lundi au Samedi : de 8h00 à 12h00 URGENCES Téléphone : 04 74 80 16 19 Gendarmerie Hôpitaux : Médecins : Kinésithérapeutes Orthésiste : Vétérinaires : 17 ou P. -

Liste Des Communes Par Zone Geographique – Rentree 2017

Direction des services départementaux de l’éducation nationale de l'Isère Division de la gestion des enseignants du 1er degré ANNEXE 4 - LISTE DES COMMUNES PAR ZONE GEOGRAPHIQUE – RENTREE 2017 CIRCONSCRIPTION COMMUNES Allevard Barrau Bernin Biviers Chapareillan Crest en Belledonne Crolles Domène Froges Goncelin La Buissière La Chapelle Du Bard La Combe de Lancey La Ferriere d’Allevard La Flachère La Pierre La Terrasse Laval Le Champ Pres Froges Le Cheylas Le PORTE DE LA SAVOIE Touvet Le Versoud Les Adrets Lumbin Muriannette Pontcharra Revel St-Ismier St-Martin-d’Uriage St-Maximin St-Mury Monteymond St-Nazaire-les-Eymes St-Vincent-de-Mercuze Ste-Agnès Ste-Marie-d’Alloix Tencin Theys Venon Villard-Bonnot Bresson Brié et Angonnes Champagnier Corenc Echirolles Eybens Fontanil-Cornillon Gières Grenoble Herbeys Jarrie La Tronche GRAND GRENOBLE Le Pont de Claix Le Sappey en Chartreuse Noyarey Meylan Montbonnot St Martin Poisat Sassenage Seyssinet Pariset Seyssins St Egrève St Martin d’Hères St Martin Le Vinoux Veurey Voroize Voreppe Allemont Auris en Oisans Champ sur Drac L’ Alpe d’Huez La Morte Le Bourg d’Oisans Le Freney d’Oisans Les Deux Alpes Livet et OISANS Gavet Mizoen Mont de Lans Séchilienne St Barthelemy Séchilienne Vaulnaveys le Bas Vaulnaveys le Haut Venosc Vizille Avignonet Chichiliane Claix Clelles en Trièves Cordeac Gresse en Vercors Le Gua Le Monestier du Percy Mens Miribel Lanchatre Monestier de Clermont Notre Dame de Commiers Notre Dame de Mésage Sinard St Andéol St Georges de Commiers St TRIEVES Guillaume St Jeand’Herans St -

Les Avenières-VT. Morestel Crémieu Saint-Chef Toute L'equipe Abonnes

remonter le temps au superbe jardin des simples, qui mène au Château panorama sur VERTRIEU la boucle du Rhône au Nord, la Dombes, Cette carte au Nord Nord, la Bresse ! a été réalisée par LA BALME- toute l’equipe LES-GROTTES la place des artistes de la de l’Office de Tourisme des PORCIEU- salle des Marinières ! PARMILIEU AMBLAGNIEU Balcons du Dauphiné, avec l’aide précieuse de nos nombreux super spot pour regarder les étoiles MONTALIEU- abonnes Facebook et se balader sur le VERCIEU aller rêvasser au milieu Aéroport de Lyon Saint-Exupéry jouer à Indiana Jones sur sentier des Bigues des vestiges de l’Histoire et (Balcons du Dauphiné - Tourisme), CHARETTE le site de Larina et faire profiter de la vue... qui ont bien voulu jouer le jeu et nous des découvertes historiques HIÈRES- BOUVESSE vers l’infini SUR-AMBY QUIRIEU donner leurs et au delà ! ST-BAUDILLE-admirer les DE-LA-TOUR couleurs des "coups de coeurs" cyprès chauves VERNAS prendre le temps de en automne et se aux Balcons. flâner et d’admirer les rafraichir près de Le Rhône maisons du village la cascade ! Festival les Turbulles ANNOISIN- le coin des seul site nucléaire en LEYRIEU Rhôna Via SAINT-ROMAIN- CHATELANS déconstruction à visiter boire un verreDE-JALIONAS en OPTEVOZ amateurs d’oiseaux terrasse sur la Place du côté de l’étang au monde ! puis bouquiner dans de Lemps ! faire son footing entre SICCIEU-SAINT- bois, étangs et vue sur le JULIEN-ET-CARISIEU le cloître CREYS-MÉPIEU Rhône ! TIGNIEU- admirer les champs de JAMEYZIEU COURTENAY le coin des jonquilles boire un verre et buller -

Département De L'isère

Département de l'Isère Délimitation des zones de sismicité Prévention du risque sismique pour les bâtiments, équipements et installations de la classe dite "à risque normal" Décret n° 2010-1255 du 22 octobre 2010 Vertrieu Parmilieu La Balme Porcieu les-Grottes Amblagnieu Montalieu Charette Hières Vercieu sur-Amby Saint-Baudille Bouvesse Anthon Quirieu Villette-d'Anthon de-la-Tour Chavanoz Vernas Saint-Romain Annoisin Chatelans Pont-de de-Jalionas O Janneyrias ptevoz Creys Chéruy Leyrieu Mépieu Tignieu Siccieu Charvieux S Jameyzieu Crémieu aint-Julien Courtenay Chavagneux et-Carisieu Vill Arandon emoirieu Dizimieu Saint-Victor Soleymieu de-Morestel Chozeau Chamagnieu Moras Passins Brangues Trept M Satolas Veyssilieu Saint-Hilaire orestel et-Bonce Le Bouchage Panossas de Brens Salagnon Sermerieu Vezeronc Vénérieu Grenay -Curtin Les Avenières Frontonas Saint Saint-Marcel Saint-Sorlin Chef Vignieu Veyrins Saint-Quentin Bel-Accueil de-Morestel La Verpillière Thuellin Fallavier Vasselin Heyrieux Vaulx Saint-Savin L'Isle-d'Abeau Dolomieu et-Milieu Corbelin Montcarra Saint-Jean Gra Villefontaine Bourgoin-Jallieu Faverges nieu Valencin de-Soudain de-la-Tour Bonnefamille Sa Ruy Aoste Villette int-Alban Rochetoirin La Chapelle Saint-Just de-Roche de-Vienne Luzinay Diémoz de-la-Tour La Batie Chaleyssin Chimilin Chasse-sur Roche Domarin Nivolas La Tour Saint-Clair Montgascon Cessieu Rhone Chuzelles Four Maubec Vermelle du-Pin de-la-Tour Romagnieu Oytier Saint-Georges Sérezin-de Fitilieu C Meyrié Saint-André Saint-Oblas d'Espéranche hezeneuve la-Tour -

Territoire D'intervention Répartition Communes

TERRITOIRE D'INTERVENTION RÉPARTITION COMMUNES Actualisé le >> 07/01/2019 Angélique GRENIER Céline DELICOURT Lauranne BOUKERSI 06 76 71 13 62 06 76 68 73 62 06 76 67 93 50 [email protected] [email protected] [email protected] COMMUNES EN CHARGE COMMUNES EN CHARGE COMMUNES EN CHARGE Aoste Bourgoin-Jallieu Annoisin-Chatelans Belmont Châteauvilain Anthon Biol Chèzeneuve Arandon-Passins Blandin Crachier Bouvesse-Quirieu Cessieu Domarin Brangues Chassignieu Eclose-Badinières Chamagnieu Chélieu Four Charette Chimilin La Verpillière Charvieu-Chavagneux Doissin Les Éparres Chavanoz Dolomieu L'Isle-d'Abeau Chozeau Faverges-de-la-Tour Maubec Corbelin Granieu Meyrié Courtenay La Bâtie-Montgascon Nivolas-Vermelle Crémieu La Chapelle-de-la-Tour Ruy Creys-Mépieu La Tour-du-Pin Saint-Alban-de-Roche Dizimieu Le Passage Saint-Quentin-Fallavier Frontonas Le Pont-de-Beauvoisin Saint-Savin Hières-sur-Amby Les Abrets-en-Dauphiné (Les Abrets+Fitilieu+La Batie-Divisin) Satolas-et-Bonce Janneyrias Montagnieu Sérézin-de-la-Tour La Balme-les-Grottes Montrevel Succieu Le Bouchage Pressins Vaulx-Milieu Les Avenières-Veyrins Thuellin Rochetoirin Villefontaine Leyrieu Romagnieu Montalieu-Vercieu Saint-Albin-de-Vaulserre Montcarra Saint-André-le-Gaz Moras Saint-Clair-de-la-Tour Morestel Saint-Didier-de-la-Tour Optevoz Sainte-Blandine Panossas Saint-Jean-d'Avelanne Parmilieu Saint-Jean-de-Soudain Pont-de-Chéruy Saint-Martin-de-Vaulserre Porcieu-Amblagnieu Saint-Ondras Saint-Baudille-de-la-Tour Saint-Victor-de-Cessieu Saint-Chef Torchefelon Saint-Hilaire-de-Brens Val de Virieu (Panissage + Virieu) Saint-Marcel-Bel-Accueil Valencogne Saint-Romain-de-Jalionas Saint-Sorlin-de-Morestel Saint-Victor-de-Morestel Salagnon Sermérieu Siccieu-Saint-Julien-et-Carisieu Soleymieu Tignieu-Jameyzieu Trept Vasselin Vénérieu Vernas Vertrieu Veyssilieu Vézeronce-Curtin Vignieu Villemoirieu Villette-d'Anthon A vec le soutien de CERTIFIÉE QUALITÉ ISO 9001 et AFNOR NF-X-50-771 www.initiative-nordisere.fr InitiativeNordIsere. -

Fiches D'identité Communales

FICHE D'IDENTITE COMMUNALE Date d'édition du rapport : 16/06/2014 Critère(s) de sélection thématique: Aucun Sélection géographique : Nombre de communes sélectionnées = 1 Code INSEE Nom 38139 CREYS-MEPIEU Ces données sont extraites du Système d’Information Territorial « Belvédère » en date de juin 2014. Elles sont diffusées à titre d’information pour éveiller l’attention du lecteur sur les principaux thèmes se rapportant à l’aménagement du territoire et au développement local à l’échelle communale. Ces informations étant en perpétuelle évolution et actualisation, il est nécessaire de contacter la DDT avant toute utilisation. 1/13 Nom de la commune : CREYS-MEPIEU Code INSEE : 38139 1) Principales données administratives et statistiques Arrondissement : La Tour-du-Pin Code arrondissement : 2 Canton jusqu'en 2014 : Morestel Code canton : 3819 Canton à partir de 2015 : Morestel N° canton 2015 : 17 Petite région naturelle : Ile Crémieu Adresse mairie : 38510 CREYS MEPIEU Téléphone mairie : 0474977286 Fax mairie : 0474977088 Site internet mairie : mel : [email protected] Superficie totale (DGI) : 2899 ha Superficie agricole utilisée RGA 1988 : 846 ha Superficie cadastrée (DGI) : 2776 ha RA 2000 : 930 ha RA 2010 : 1024 ha Population RGP 1982 : 960 Population RGP 1990 : 959 Nb actifs agricoles RGA 1988 : 48 RA 2000 : 31 RA 2010 : 23 Population RGP 1999 : 1091 Nb exploitations RGA 1988 : 31 RA 2000 : 19 RA 2010 : 17 Population RP 2011 : 1459 Observations : Pt(e) Syndicat Agricole : fusion avec SAINT VICTOR DE MORESTEL Liste des principaux -

Municipalités De Canton 1795-1800

Municipalités de canton 1795-1800 Commune Canton 1790 Observation Abrets (les) Abrets (les) Adrets (les) Froges Agnin Chanas Commune créée en 1801 par distraction de celle de Chanas. Albenc (l') Albenc (l') La commune de Chapuissière en est distraite en 1801, puis rattachée en 1826. Allemond Bourg d'Oisans (le) Allevard Allevard Entre 1794 et 1801, les communes de La Chapelle-du- Bard, du Moutaret et de Pinsot lui sont réunies. Allières-et-Risset Claix Commune réunie à celle de Varces pour former Varces- Allières-et-Risset en 1955. Ambel Cordéac Commune réunie à celle du Monestier-d'Ambel entre 1794 et 1801. Amblagnieu Parmilieu Prend le nom de Porcieu-Amblagnieu en 1878. Anjou Chanas Annoisin Crémieu Commune réunie à celle de Chatelans en 1842 pour former Annoisin-Châtelans. Annoisin-Châtelans Crémieu Commune issue de la réunion de Annoisin et Chatelans en 1842. Anthon Villette-d'Anthon Aoste Pont-de-Beauvoisin (le) En 1827, Aoste perd les hameaux de Chimilin et Leyssins rattachés à la nouvelle commune de Chimilin. Apprieu Chirens Arandon Arandon Artas Saint-Jean-de-Bournay Arzay Châtonnay Assieu Roussillon Auberives-en-Royans Pont-en-Royans S'appelait Auberives jusqu'en 1909. Auberives-sur-Varèze Auberives S'appelait Auberives jusqu'en 1938. Auris-en-Oisans Bourg d'Oisans (le) Autrans Lans Avalon Pontcharra Commune rattachée à Pontcharra de 1790 à 1801, avant d'être érigée en commune en 1801. Rattachée à la commune de Saint-Maximin en 1832. Avenières (les) Corbelin Avignonet Monestier-de-Clermont Badinières Bourgoin Détachée de la commune des Eparres en 1857. Balbins Côte-Saint-André (la) Balme-les-Grottes (la) Parmilieu S'appelait La Balme jusqu'en 1873. -

Fiches D'identité Communales

FICHE D'IDENTITE COMMUNALE Date d'édition du rapport : 16/06/2014 Critère(s) de sélection thématique: Aucun Sélection géographique : Nombre de communes sélectionnées = 1 Code INSEE Nom 38124 CORBELIN Ces données sont extraites du Système d’Information Territorial « Belvédère » en date de juin 2014. Elles sont diffusées à titre d’information pour éveiller l’attention du lecteur sur les principaux thèmes se rapportant à l’aménagement du territoire et au développement local à l’échelle communale. Ces informations étant en perpétuelle évolution et actualisation, il est nécessaire de contacter la DDT avant toute utilisation. 1/9 Nom de la commune : CORBELIN Code INSEE : 38124 1) Principales données administratives et statistiques Arrondissement : La Tour-du-Pin Code arrondissement : 2 Canton jusqu'en 2014 : Le Pont-de-Beauvoisin Code canton : 3821 Canton à partir de 2015 : Morestel N° canton 2015 : 17 Petite région naturelle : Terres Basses Adresse mairie : 38630 CORBELIN Téléphone mairie : 0474837200 Fax mairie : 0474837201 Site internet mairie : www.corbelin.fr mel : [email protected] Superficie totale (DGI) : 1200 ha Superficie agricole utilisée RGA 1988 : 821 ha Superficie cadastrée (DGI) : 1159 ha RA 2000 : 718 ha RA 2010 : 689 ha Population RGP 1982 : 1723 Population RGP 1990 : 1799 Nb actifs agricoles RGA 1988 : 60 RA 2000 : 37 RA 2010 : 13 Population RGP 1999 : 1752 Nb exploitations RGA 1988 : 41 RA 2000 : 24 RA 2010 : 17 Population RP 2011 : 2159 Observations : Liste des principaux élus : QualitéCivilités Nom Prénom Conseiller