Règlement SAGE Ciron

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bommes / Pujols-Sur-Ciron Année Scolaire 2016-2017 Procès Verbal Du Conseil D’École N° 3 Date : 19.06.2017

RPI BOMMES / PUJOLS-SUR-CIRON COMMUNE(S) : BOMMES / PUJOLS-SUR-CIRON ANNÉE SCOLAIRE 2016-2017 PROCÈS VERBAL DU CONSEIL D’ÉCOLE N° 3 DATE : 19.06.2017 PRÉSENTS (nom et qualité) : - Municipalités : M. Clavier, M. Laurans, Mme Darmaillacq - SIRP : Mme Midejean, Mme Gervasoni, Mme Melin, Mme Lasserre - Enseignants : Mme Ardillier, M. Coste, Mme Durruthy, Mme Larrieu, Mme Provence - Parents d'élèves : Mme Duhamel, Mme Fronsac, Mme Lascaud, Mme Bédouret, M. Soulard, Mme Bernaleau, Mme Lagardère, Mme Pellizotti - Employés du SIRP : ABSENTS (nom et qualité) : EXCUSÉS (nom et qualité) : Municipalités : M. Guerrero SIRP : M. Thuault, Mme Vogel Inspecteur de l’Éducation nationale : M. Mathé Heure de début de séance : 18h30 Ordre du jour : . rentrée 2017-2018 : effectifs, horaires, personnel, organisation, POTS, travaux d'été et achats ; . bilan de l'année scolaire écoulée, projets et sorties de fin d’année ; . point sur la sécurité ; . bilan du partenariat avec les associations et les parents d'élèves ; . bilan financier des coopératives ; . fête des écoles 2017 ; . parole laissée au SIRP. Questions des parents : ➔ Conservera t-on la semaine à 5 jours ou repasserons nous à celle de 4 ? ➔ Lequel de ces deux systèmes est le plus propice à l’apprentissage d’après les enseignants ? ➔ Peut-on élargir les horaires de la garderie que ce soit le matin et le soir d’au moins 15 minutes ? 1) Rentrée 2017-2018 . Rappel des effectifs de l’année scolaire 2016-2017 : PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 11 17 11 12 27 14 13 14 119 Répartition : Pujols : 68 – Bommes : 51 . Prévision d’effectifs pour l’année scolaire 2017-2018 : PS MS GS CP CE1 CE2 CM1 CM2 TOTAL 13 11 16 10 13 25 13 12 113 Répartition: Pujols : 63 – Bommes : 50 . -

Statuts GEMAPI V4

Les STATUTS du Syndicat Mixte d’ Aménagement du Bassin Versant du Ciron Novembre 2017 PREAMBULE Historique ● Par arrêté préfectoral du 13 mai 1968 a été créé, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Ciron regroupant les communes du département de la Gironde désignées ci-après : Barsac, Bernos-Beaulac, Bommes, Budos, Cudos, Escaudes, Giscos, Goualade, Lartigue, Léogeats, Lerm-et-Musset, Lucmau, Noaillan, Pompéjac, Préchac, Preignac, Pujols-sur- Ciron, Saint-Michel-de-Castelnau, Sauternes, Uzeste, Villandraut. ● Par arrêté préfectoral du 6 Octobre 1999, les communes désignées ci-après ont été autorisées à quitter le syndicat : Escaudes, Giscos, Goualade, Lartigue, Lerm-et-Musset, Saint-Michel-de-Castelnau. ● Par arrêté préfectoral du 13 mars 2003, la commune de Cudos se retire du Syndicat et le Syndicat Intercommunal se transforme en Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin Versant du Ciron. Le Syndicat associe les membres suivants : Les communes de Barsac, Bernos-Beaulac, Budos, Preignac, Pujols-sur-Ciron, la Communauté de communes du Pays de Langon (représentant les communes de Bommes, Léogeats, Sauternes) et la Communauté de communes du Canton de Villandraut (représentant les communes de Lucmau, Noaillan, Pompéjac, Préchac, Uzeste, Villandraut). ● Par arrêté préfectoral du 1er juillet 2008, le Syndicat associe les membres suivants : Les communautés de Communes du Canton de Podensac, du Pays de Langon, du Canton de Villandraut, du Bazadais, Captieux-Grignols, du Pays de Roquefort et les communes de Balizac, Saint Léger de Balson, d’Allons , Pinderes, Saumejan, Bousses, Losse et Lubbon. ● Par arrêté préfectoral du 18 mars 2014, le Syndicat associe les membres suivants : Les communautés de Communes du Canton de Podensac, du Sud Gironde, du Bazadais, des Landes d’Armagnac, et les communes d’Allons, Pindères, Saumejan, Bousses. -

Diagnostic Territorial - Sud-Gironde - Atelier BKM 91

Profil environnemental de la Gironde - Diagnostic territorial - Sud-Gironde - Atelier BKM 91 LA BIODIVERSITE ATOUTS FAIBLESSES Le massif des Landes de Gascogne, un écosystème de La grande forêt des Landes, sensible aux risques grande étendue, encore peu fragmenté : habitats naturels : incendies, tempêtes, maladies… variés (cours d’eau et leur forêt-galerie, lagunes, landes humides, landes sèches, airiaux…) et Peu d’espaces bénéficiant d’outils de protection en nombreuses espèces emblématiques (Vison d’Europe, dehors des zones humides (les espaces zonés Natura Grue cendrée, Fadet des Laîches…). 2000 représentent environ 5% de la superficie du territoire). La Garonne et ses affluents, habitat du Vison d’Europe et des poissons migrateurs, axe migratoire majeur (la L’état critique des populations de certaines espèces vallée du Ciron : « hot spot » de biodiversité en emblématiques : Vison d’Europe, poissons grands Aquitaine). migrateurs. Les coteaux calcaires le long de la Garonne offrent à Une gestion sylvicole qui affecte les lagunes et les la flore des situations originales ayant permis landes humides (drainage, assèchement). l’implantation d’espèces méditerranéennes. Des cours d’eau marqués par un déficit hydrique Les zones humides bien représentées dans le réseau estival qui perturbe les écosystèmes aquatiques : Natura 2000 : les forêts-galerie des cours d'eau, les bassin du Dropt, Garonne. zones à fortes concentrations de lagunes. Une grande infrastructure qui a consommé et Le cas exceptionnel du champ de tir de Captieux fragmenté les espaces naturels : l’A65. devenu site d’hivernage des grues cendrées. OPPORTUNITES MENACES L’optimisation des mesures de gestion et de Le changement climatique qui fragilise la forêt (risque préservation des sites reconnus d’intérêt écologique accru de tempêtes) et certains écosystèmes (flore à via les documents d’objectifs (DOCOB) : 17 sites affinité montagnarde des gorges du Ciron). -

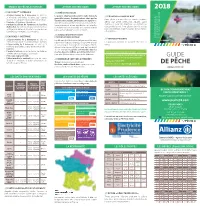

Guide-De-Peche-2018-Internet-2.Pdf

MODES DE PÊCHE AUTORISÉS AUTRES RESTRICTIONS AUTRES RESTRICTIONS 2018 ÈME /// EAUX DE 2 CATÉGORIE /// ESPÈCES NUISIBLES • 4 lignes munies de 2 hameçons au plus ou Le poisson-chat, la perche soleil, le crabe chinois, la /// PÊCHE DE LA CARPE DE NUIT 3 mouches artificielles au plus. Les cannes grenouille taureau, le pseudorasbora ainsi que les Cette pêche est autorisée sur certains secteurs doivent être disposées à proximité du pêcheur. écrevisses de Louisiane, américaines et « signal » ne définis par arrêté préfectoral. Aucune carpe • 1 vermée – 6 balances à écrevisses doivent en aucun cas être remis à l’eau ; ils doivent être capturée ne peut être maintenue en captivité ou • Pendant la période de fermeture de la pêche transportés morts et leur introduction est interdite. transportée la nuit. Pour pêcher de nuit sur les du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou Il est donc strictement interdit de les utiliser pour la parcours fédéraux, l’option «Carpe de nuit FD33» artificiel, à la cuiller et à toute forme de leurres pêche en tant qu’appâts, morts ou vivants. (dandinette, ver manié...) est interdite. est obligatoire. /// ZONES DE RESTRICTION ET ÈRE /// EAUX DE 1 CATÉGORIE D’INTERDICTION DE PÊCHE DÉPARTEMENTALE FÉDÉRATION PROTECTION DE PÊCHE ET DE GIRONDE DE AQUATIQUE MILIEU DU /// VENTE DE POISSONS • 2 lignes munies de 2 hameçons au plus ou La pêche est limitée à une seule ligne tenue à la main 3 mouches artificielles au plus (domaine public) ; à partir des écluses et barrages et sur 50m en aval Les poissons capturés ne peuvent être mis en • 1 ligne munie de 2 hameçons au plus ou 3 de ces ouvrages. -

Precisely: BORDEAUX Teaching One of the Classic Fine Wine Regions Gary L

WININGWITHTWININGSM Precisely: BORDEAUX Teaching one of the classic fine wine regions Gary L. Twining, CWE, SWE, CSWS [email protected] World’s largest fine wine region Focus – dry red wines (11% dry white, 2% sweet white) TWINING’S TEACHING TIPS Region – 300,000 acres, 5,800 wine growers, 7000 Chateaux Select specific information to illustrate All quality levels and price points produced Determine topics for comprehension Origin of many fine wine grapes Start with basics and expand Blended wines are typical Simplify the difficult Isolate the necessary information Environmental factors – Proximity to water important Integrate Bordeaux into your classes Atlantic Ocean Answer detailed questions after class Gironde/Dordogne/Garonne/Ciron - largest estuary in France Clearly explain the processes/concepts Medoc’s gravel – precipitation control in wet years (can be Use questions/quizzes to gauge learning challenging in dry) Repeat facts/concepts to ingrain Large properties and availability Single owner estates (Roman inheritance laws) – estate passed Make it fascinating and enjoyable! to oldest son. Break down concepts to 3 issues/parts Numerous estates of various sizes and quality levels Style – subtlety over power “Never talk down to your audience.” Dorothy Fuldheim Cool climate Blending of varietals Winemaking philosophy (balance) Appellation Contrôlée: implies a certain level of authenticity Defining the wines – by category & origin 1. Delimited area of production • Red wines from the Left bank - Medoc and Graves 2. Approved grape varietal(s) • Red wines from the Right Bank - St. Emilion, 3. Alcohol percentage (& chaptalization) Pomerol, Fronsac, Bourg, Blaye 4. Yield • Red and White wines between the rivers - Entre- 5. Viticultural methods Deux-Mers 6. -

La Vallée Du Ciron Coteaux De Thézac Et Montayral Coteaux Du Boudouyssou Tonneins Villeneuve-Sur-Lot Et Plateau De Lascrozes

SITE NATUREL DE LOT-ET-GARONNE Réseau hydrographique du Dropt Miramont-de-Guyenne Coteaux de la vallée de la Lémance Casteljaloux Réseau Marmande Grottes hydrographique Fumel du Lisos La vallée du Ciron Coteaux de Thézac et Montayral Coteaux du Boudouyssou Tonneins Villeneuve-sur-Lot et plateau de Lascrozes n Vallée de l'Ourbise i o Casteljaloux n Millieux humides Lac de Clarens u Ru is se é au La Garonne E d Pindères e R B a Vallée de l’Avance rl D et a l Agen Coteaux N e du ruisseau d Vallée du O Périmètre des Gascons Natura 2000 e Ciron R n Nérac I Le site natura 2000u « Vallée du Ciron » : Caves de Nérac Carrières G m de Castelculier m o c’est quoi ? C Coteaux secs D 157 La Gélise La G au Le site de la Vallée du Ciron (FR7200693) s’étend sur la sse 100 km de linéaire de cours d’eau deD 655 Lubbon dans les L e Le réseau de sites Natura 2000 a pour but de C préserver la diversité biologique en Europe. ir Landes à Barsac en Gironde où le cours d’eau se jette o n Sauméjan Dans ce cadre, l’État français a choisi de privilégier la dans la Garonne. concertation avec les acteurs locaux. R E T Selon le contexte local, des mesures de gestion F Ô D E S L A N D E spécifiques sont proposées aux propriétaires S D E Fargues-sur- des sites sur la base du volontariat. t G L e A Le site comprend le cours d’eau’ et les parcelles attenantes. -

Cahier Des Charges De L'appellation D'origine Contrôlée « CÉRONS »

Publié au BO du MAA le 18 février 2021 Cahier des charges de l’appellation d’origine contrôlée « CÉRONS » homologué par arrêté du 8 février 2021 publié au JORF du 16 février 2021 CHAPITRE Ier I. ― Nom de l’appellation Seuls peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée « Cérons », initialement reconnue par le décret du 11 septembre 1936, les vins répondant aux dispositions particulières fixées ci-après. II. ― Dénominations géographiques et mentions complémentaires Pas de disposition particulière. III. ― Couleur et types de produit L’appellation d’origine contrôlée « Cérons » est réservée aux vins tranquilles blancs. IV. ― Aires et zones dans lesquelles différentes opérations sont réalisées 1° Aire géographique : La récolte des raisins, la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins sont assurés sur le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 26 février 2020 : Cérons, Illats et Podensac. 2° Aire parcellaire délimitée : Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l’aire parcellaire de production telle qu’approuvée par l’Institut national de l’origine et de la qualité lors des séances du comité national compétent du 14 septembre 1989 et du 10 février 2011. L’Institut national de l’origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l’aire de production ainsi approuvées. 3° Aire de proximité immédiate : L’aire de proximité immédiate, définie par dérogation pour la vinification, l’élaboration et l’élevage des vins susceptibles de bénéficier de l’appellation d’origine contrôlée « Cérons » est constituée par le territoire des communes suivantes du département de la Gironde sur la base du code officiel géographique en date du 26 février 2020 : Arbanats, Barsac, Béguey, Cadillac, Gabarnac, Haux, Ladaux, Landiras, Langoiran, Loupiac, Monprimblanc, Portets, Preignac, Pujols-sur-Ciron, Rions, Saint-Selve, Sainte-Croix-du-Mont, Toulenne, Villenave-de-Rions et Virelade. -

An In-Depth Guide to the Wines of Bordeaux

An In-Depth Guide to the Wines of Bordeaux • History of the Region • Geology, Climate and Terroir • Appellations and Classifications • Vintages • Tasting! History: How Bordeaux Got to Where It is Today • 1st century: Romans plant vines in St.-Émilion • 1152: Port of Bordeaux under English rule, facilitating international trade (particularly to Britain) of wines • 1530: Jean de Pontac plants at Haut-Brion, a precursor to the château system • 1600s: Dutch create drainage system in Médoc; nobility arrive and grand châteaux establish on gravel soils All class outlines are copyright of Corkbuzz Wine Studio. Materials may be used for personal and non-commercial use only. Please do not reproduce or redistribute for any commercial purposes without express written consent. • 1700s: Merchant class, négociants and courtiers take control of the market • 1855: Classification of Bordeaux • 1869: Phylloxera arrives • Early 1900s: War, disease, depression • 1982: The vintage that changed everything… The Grapes • Red blends • Merlot • Cabernet Sauvigon • Cabernet Franc • Malbec • Petit Verdot • Carmenère • White blends • Sémillon • Sauvignon Blanc • Muscadelle Organization: General Appellations • Appellation d’Origine Contrôlée à Laws enacted in 1935 • Where you can plant • Variety • Yield • Ripeness/Alcohol levels • Vineyard management • Winemaking techniques • Labeling requirements • Bordeaux & Bordeaux Supérieur AOP • Left Bank • Médoc & Haut-Médoc • Graves & Pessac-Léognan • Sauternes & Barsac • Right Bank • St.-Émilion • Pomerol • Bourg, Côtes de -

Cet Été, Profitez Du Bazadais En Famille

MAGAZINE DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BAZADAIS JUIN 2018 n°6 DOSSIER VOS ACTIVITÉS ESTIVALES lire en pages 7 à 9 Cet été, profitez du Bazadais en famille AUBIAC, BAZAS, BERNOS-BEAULAC, BIRAC, CAPTIEUX, CAUVIGNAC, CAZATS, COURS-LES-BAINS, CUDOS, ESCAUDES, GAJAC, GANS, GISCOS, GOUALADE, GRIGNOLS, LABESCAU, LADOS, LARTIGUE, LAVAZAN, LE NIZAN, LERM-ET-MUSSET, LIGNAN-DE-BAZAS, MARIMBAULT, MARIONS, MASSEILLES, SAINT-CÔME, SAINT-MICHEL-DE-CASTELNAU, SAUVIAC, SENDETS, SIGALENS, SILLAS Retrouvez toutes les infos de votre Communauté de Communes sur cdcdubazadais.fr RETOUR EN IMAGES LE PRINTEMPS 2018 EN PHOTOS avril 2018 Balade contée autour du lac Les naturalistes d’un jour ont profité du printemps pour faire une balade autour du Lac de la Prade où Stéphanie Laffitte a tissé un conte, entre plantes et oiseaux. avril Des résidents éco-citoyens 2018 Le SICTOM a sensibilisé les séniors de la résidence autonomie Saint-Jean au tri des déchets et un composteur collectif a été mis en place. avril 2018 Les nouveaux sports s’invitent dans les ALSH Une centaine d’enfants des accueils de loisirs du territoire ont profité d’une journée intercentres lors des vacances d’avril pour découvrir de nouveaux sports : boccia, tchouckball, bumball… février 2018 mars 2018 Moment de partage artistique et sensoriel Les réunions publiques PLUi mobilisent les usagers pour les tout-petits La présentation du diagnostic du territoire a rassemblé Les tout-petits et l’équipe du multi-accueil 250 personnes lors de 3 réunions publiques. Le Plan Local de Bazas expérimentent un bain sensoriel avec d’Urbanisme intercommunal a suscité l’intérêt des élus Isabelle Lasserre, artiste chorégraphe. -

La Route Des Vins De Bordeaux

CHÂTEAUX VITICOLES DE GRAVES La Route des Vins de Bordeaux CHÂTEAUX VITICOLES DE SAUTERNES WINERIES IN THE GRAVES APPELLATION en Graves et Sauternes WINERIES IN THE SAUTERNES APPELLATION Blanquefort Le Taillan Médoc BIO Château Bichon Cassignols BIO BIO Château de Cérons BIO Château Voigny Château de Rayne Vigneau 50, Avenue Edouard Capdeville, 33650 LA BRÈDE 1, Latour, 33720 CÉRONS 70, Rue de la République, 33210 PREIGNAC 4, Le Vigneau, 33210 BOMMES 74 Tél. (+33) 05 56 63 28 29 Port. (+33) 06 83 02 52 06 89 30 Tél. (+33) 05 56 20 28 20 Port. (+33) 06 82 84 67 52 57 Tél. (+33) 05 56 27 01 13 Port. (+33) 06 30 31 18 17 Tél. (+33) 05 56 76 64 05 D2215 COMPOSEZ VOTRE SÉJOUR SELON VOS ENVIES ! Château Lusseau BIO BIO Château Vénus BIO St Médard Follow your desire and make up your own trip ! Château Pierrie Saint Maxime BIO Clos Haut Peyraguey 6, Route de Lusseau, 33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES 3, Pertigues Brouquet, 33720 ILLATS en Jalles 15, Quartier Couite, 33210 PREIGNAC 1, Haut Peyraguey, 33210 BOMMES 34 58 Tél. (+33) 05 56 62 76 09 Port. (+33) 06 03 17 91 39 75 Tél. (+33) 05 56 63 44 75 Port. (+33) 06 07 37 01 43 90 Tél. (+33) 05 56 76 61 53 Tél. (+33) 05 56 67 01 67 Port. (+33) 06 63 15 06 45 EYSINES VOTRE COULEUR VOTRE THÉMATIQUE D1215 1 2 BIO Le Bouscat Lormont Your color Your theme Château le Tuquet BIO Clos Bourgelat LE HAILLAN Château Haut Bergeron Château La Tour Blanche 8 18, Route des Landes, 33640 BEAUTIRAN 4, Caulet Sud, 33720 CÉRONS D211 3, Piquey, 33210 PREIGNAC 33210 BOMMES 35 Tél. -

Commune De Captieux

Désolant… CAPTIEUX village de traditions, terre d'avenir CAPTIEUXvillage de traditions, terre d'avenir Depuis plusieurs mois, Captieux est victime d’actes de vandalisme récurrents. Le week-end Agenda du 20 mai, c’est le stade André Durantau qui a Bulletin d’information municipal vu ses vestiaires et ses sanitaires dégradés ainsi que le compteur n°10 - septembre 2017 électrique sous la halle incendié. Au mois de juin, lors du week-end l samedi 23 septembre 2017 Rugby et Toros, nombres de boîtes à lettres ont été détériorées, des > Centre culturel - 20h30 panneaux de signalisation arrachés, la cour de l’école maternelle Le Maire et vous souillée, le petit pont de bois ( derrière le lotissement des > OPSA DEHËLI A l’heure d’écrire ces quelquesCap Concert Cap Genêts d’or ) amputé de ses rambardes ainsi que des lampa- Restauration tapas possible mots, l’été s’achève et c’est le daires tordus. Au mois d’août et notamment le week-end du moment de souhaiter bon cou- 19, la douche installée au lac de Tastes à l’occasion des 6 jour- rage à nos étudiants petits ou nées d’activités a été dérobée, la canalisation d’eau section- grands, qu’ils soient à l’école née ( provoquant une importante fuite d’eau ), les panneaux l samedi 21 octobre 2017 communale, au collège, au lycée d’interdiction de baignade arrachés et pour certains jetés dans > Centre culturel - 20h30 ou poursuivant des études supé- le lac, deux voitures endommagées sur le parking en plein jour MARIE-PAULE BELLE en concert piano/voix rieures à Bordeaux ou ailleurs. -

Mise À Disposition Du Public Du 20/03/2018 Au 20/04/2018

Mise à disposition du public Approbation par délibération du Conseil Du 20/03/201820/03/2018 au 20/04/201820/04/2018 Communautaire du 12/07/2108 N.P. – 2ème MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU PLU DE BERNOS-BEAULAC S O M M A I R E 1. JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCEDURE .............................................................. 1 2. OBJET ET JUSTIFICATION DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE ......................................... 2 3. JUSTIFICATIONS DES CHOIX POUR ÉTABLIR LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE DU ZONAGE .............................................................................................................................. 3 3-1 Modification de l’orientation d’aménagement de la Fonderie ...................................................... 3 3-2 Modification du règlement d’urbanisme de la zone 1AUa .............................................................. 5 4. ETAT INITIAL DU SITE ET INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT ..................................... 7 4.1 Un site à la topographie en légère déclivité vers la vallée du Ciron .............................................. 7 4.2 Un site marqué par une trame bleue en lien indirect avec la vallée du Ciron ............................. 9 4.3 Un site sans lien direct avec le site Natura 2000 de la Vallée du Ciron ........................................ 10 4.4 Compatibilité du projet de modification simplifiée avec le SAGE CIRON ................................... 11 5. SYNTHÈSE DES JUSTIFICATIONS .................................................................................... 13