Rapport De Présentation

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Levés Par Lidar Aéroporté Du Littoral Finistérien

Levés par LiDAR aéroporté du littoral finistérien µ ILE-DE-BATZ ROSCOFF BRIGNOGAN- SANTEC PLAGE SIBIRIL SAINT- PLOUESCAT POL- GUIMAEC KERLOUAN PLOUNEOUR- PLOUGASNOU CLEDER DE-LEON LOCQUIREC TREZ CARANTEC TREFLEZ PLOUGOULM SAINT-JEAN- PLOUGUERNEAU CC Baie du Kernic GUISSENY GOULVEN DU-DOIGT TREFLAOUENAN PLOUENAN PLOUEZOC'H PLOUIDER PLOUNEVEZ- HENVIC LANDEDA LOCHRIST CC Pays Léonard LOCQUENOLE SAINT-PABU CC Pays de Lesneven et LAMPAUL- LANNILIS de la côte des Légendes MORLAIX PLOUDALMEZEAU LOC- LANDUNVEZ TREGLONOU BREVALAIRE PLOUDALMEZEAU PLOUGUIN PLOUVIEN PORSPODER Morlaix Communauté CC Pays des Abers OUESSANT LANILDUT LAMPAUL- PLOUARZEL CC Pays d'Iroise PLOUARZEL LANDERNEAU Brest métropole ILE-MOLENE océane GUIPAVAS LA FOREST- PLOUMOGUER LANDERNEAU LE RELECQ- BREST DIRINON TREBABU LOCMARIA- KERHUON PLOUZANE LOPERHET CC Pays de LE CONQUET PLOUZANE PLOUGASTEL- Landerneau-Daoulas PLOUGONVELIN DAOULAS DAOULAS ROSCANVEL LOGONNA-DAOULAS HANVEC HOPITAL-CAMFROUT LE FAOU CAMARET-SUR-MER LANVEOC LANDEVENNEC CC Aulne Maritime CC Presqu'île ROSNOEN CROZON de Crozon ARGOL TELGRUC-SUR-MER TREGARVAN SAINT-NIC DINEAULT PLOMODIERN CC Pays de Châteaulin et du Porzay PLOEVEN PLONEVEZ-PORZAY POULLAN- BEUZEC-CAP-SIZUN SUR-MER KERLAZ CLEDEN-CAP-SIZUN DOUARNENEZ ILE-DE-SEIN GOULIEN CC Cap-Sizun CC Pays de PLOGOFF Douarnenez PRIMELINESQUIBIEN AUDIERNE MAHALON PLOUHINEC Quimper Communauté PLOZEVET QUIMPER POULDREUZIC CC Haut Pays Bigouden PLOVAN Concarneau Cornouaille PLOMELIN Agglomération CC Pays TREOGATPLONEOUR- Fouesnantais LANVERN GOUESNACH LA FORET- FOUESNANT -

Horaires-De-Car-Penn-Ar-Bed.Pdf

CAT Transdev 225, rue de Kerervern - Z.I. Kergaradec III Brest - Le Faou 29 806 BREST Cedex 9 - Tel : 02 98 44 60 60 - www.cat29.fr La loi a transféré aux Conseils régionaux les Informations compétences des Départements en matière Comment lire une fiche horaire : Renseignements de transports interurbains et scolaires. - Vérifier le sens de la ligne : lecture de haut en bas : origine vers destination. Jours de circulation LMMe LMMe LMMe LMMe er - Les départs sont classés de gauche à droite du plus tôt au plus tard. JV JVS JVS JVS Tout savoir sur le réseau À partir du 1 septembre 2017, la Région Bretagne est donc responsable de la mise - Rechercher votre point de départ et l’horaire qui vous conviennent. Renvois à consulter 4 3 3 Penn-ar-Bed en œuvre du réseau interurbain Penn ar - Vérifier les jours de circulation*. Du lundi au samedi : 6h50 - 19h15 La Bed. * Légende des jours de circulation : Dimanche/férié toute l'année (hors juillet / août) : 16h00 - 19h45 L : Lundi ; M : Mardi ; Me : Mercredi ; J : Jeudi ; V : Vendredi ; S : Samedi ; D : Dimanche ; BREST, Gare Routière SNCF 07:55 Dimanche/férié juillet et août : 10h00 - 13h00 et 13h45 - 19h15 Région Pour les usagers, rien ne change, ni les F : Férié BREST, Liberté Quartz 07:57 lignes du réseau, ni les fréquences, ni les - Vérifier s’il y a un ou des renvoi (s) à consulter pour l’horaire que vous avez BREST, Hopital Morvan 07:59 Lieux de vente Bretagne tarifs. De la même manière, le numéro sélectionné. BREST, Foch 08:00 Hiver Le Faou nouvelle autorité d’appel (02 98 90 88 89) et le site - Les aléas de la circulation peuvent entraîner des retards. -

Liste Des 17 Maisons De Service Public Du Finistère (MSAP)

Liste des 17 Maisons de Service Public du Finist8re (/'A.: ;n <aune& les /A'. lab=lis=es /aison 7rance 'ervice > compter du 1er <anvier 2020 Mise à <our le 25 juin 2020 MSAP Courriel Site internet Adresse et téléphone Audierne [email protected] https://www.maisondeservicesaupublic. 17 rue Lamartine fr/content/msap-du-cap-sizun 2 77! Audierne !2 98 70 08 7" #rest [email protected]$ https://www.maisondeservicesaupublic. %1& rue 'aint (ac)ues fr/content/pimms-brest 2 20! #rest !2 98 *1 !0 ++ ,arhai--.lou$uer /'[email protected] http://www.poher.bzh/accueil0poher/le Place de la 1our d2Auver$ne s0services/maison0des0services0au0pu 2 27! ,arhai--.lou$uer blic !2 98 99 09 % ,h3teaulin [email protected] https://www.maisondeservicesaupublic. %3 )uai Robert Alba fr/content/msap-pleyben-chateaulin- 2 150 Ch3teaulin porza4 !2 98 16 14 20 Ch3teauneuf-du-7aou [email protected] http://www.haute- 6 rue de /orlai- cornouaille.fr/Maison-de-services-au- 2 620 Ch3teauneuf-du-7aou public !2 98 73 25 %+ ,ora4 [email protected] https://www.maisondeservicesaupublic. 3 rue ?r=$oire le ,am fr/content/cora4-bureau-de-poste 2 %7! ,ora4 ?uesles)uin msap.$uerles)[email protected] https://www.maisondeservicesaupublic. Place du champ de bataille fr/content/$uerles)uin-bureau-de-poste 2 +50 ?uerles)uin @uel$oat [email protected] https://www.maisondeservicesaupublic. 22 rue des ,ieu- fr/content/huel$oat-bureau-de-poste 2 + 0 @uel$oat !2 98 99 73 ! Aerhall 9Cl=der: [email protected] https://demarchesadministratives.fr/ms Cone dDactivit= de Aerhall ap/cleder-2 2%% 2 2%3 Cl=der !2 98 69 *4 6* Landerneau - Eaoulas [email protected] https://www.maisondeservicesaupublic. -

Plaquette Juillet 16

Petite Enfance du pays de Daoulas Petite Enfance du pays de Daoulas Les modes d’accueil pour les 0-6 ans Les modes d’accueil pour les 0-6 ans Daoulas Autres contacts utiles : Accueil de Loisirs Sans Hébergement : Dirinon Pour les enfants de 3 à 6 ans, les mercredis et vacances scolaires. Hanvec Si vous résidez à Daoulas, Dirinon, l’Hôpital Camfrout, Irvillac, Logonna-Daoulas, St-Eloy, St-Urbain L’Hôpital-Camfrout Loperhet : 02 98 07 34 15 Hôpital Camfrout : 02 98 20 10 38 Irvillac Si vous résidez à Hanvec Hanvec : 02 98 21 94 74 Logonna-Daoulas Loperhet Ecoles, Garderies périscolaires et Temps Saint-Éloy d’Activités Périscolaires : Renseignements auprès des mairies Saint-Urbain Protection Maternelle et Infantile : Permanence avec une puéricultrice à Daoulas Renseignements auprès du Territoire d’Action Les pages suivantes vous présentent les différents services Sociale de Landerneau au 02 98 85 35 33 intercommunaux, communaux ou associatifs... qui accompagnent les Caisse d’Allocations Familiales familles pour l’accueil des enfants de 0 à 6 ans. Au gré des conventions Tél.: 0810 25 29 30 - www.caf.fr en place et selon la commune où vous résidez, vous pouvez bénéficier de certains de ces services. N’hésitez pas à vous renseigner ! w w w . v i v r e a u p a y s d e d a o u l a s . f r Edition 25 juillet 2017 w w w . v i v r e a u p a y s d e d a o u l a s . f r : les modes d’accueil pour les 0-6 ans w w w . -

BREST Plouzané Daoulas Dirinon Landerneau Brest Métropole

Kuuutch Bouclelaine Chez Seb Le Taille Crayon Nomad Yo Vinyl Shop La Petite Graine Boutique associative de promotions Salon de coiffure Restaurant et traiteur pour Laine et produits transformés Brest Métropole Magasin de fruits et légumes en Production de yaourts végétaux à Disquaire vinyle neuf et occasion culturelles et créatives évènements, cuisine végétarienne et à partir de toisons françaises dans priorité d'arrivage local 41 rue des Remparts base de riz 12 rue Graveran Halles St-Louis 17 rue Fautras 32 rue Saint-Exupéry à base de produits biologiques. des ateliers familiaux en Creuse et BREST Les Cocottes 32 rue de l’Église en Bretagne. bouclelaine.fr Comme les grands L’Aronde Crêperie, restaurant, produits Okara Ateliers Guilers 6 rue Lafayette Abracadacoup' Pâtisserie et librairie pour les Fabrication artisanale de galettes locaux Ateliers pour apprendre à préparer Le Goût du Monde Salon de coiffure enfants (farine paysanne) et vente directe. 34 rue Jean Macé ses produits ménagers, produits Le Goût des Plantes Foodtruck. Cuisine du Monde. Boulangerie Le Darz 40 rue Algésiras 6 rue de la 2ème Db Label Nature & Progrès d’hygiène et soins quotidiens à Ferme de plantes aromatiques et Restauration à base de produits Boulangerie pâtisserie fait-maison Ty Floch - Plougastel Daoulas Les Maraîchers partir d’ingrédients naturels et de médicinales certifiée AB - biologiques. 23 rue François Pengam ADESS Pays de Brest Crèche Graine de Soleil Marché de Kérinou - Brest Restaurant végétarien à base de recettes simples. Ateliers de Marché Bio -

Enquête Publique Relative Au Projet De Modification N°7 Du

E19000193/35 Modification n°7 PLU Facteur 4 BM REPUBLIQUE FRANCAISE --- DEPARTEMENT DU FINISTERE --- BREST METROPOLE ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET de MODIFICATION n°7 du Plan Local d’Urbanisme facteur 4 Du 9 septembre au 10 octobre 2019 RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : M. LE GOFF Jean-Jacques Destinataires : ► Monsieur le Président de Brest Métropole. ► Monsieur le Président du Tribunal Administratif de RENNES - -1 E19000193/35 Modification n°7 PLU Facteur 4 BM SOMMAIRE 1ère partie : RAPPORT I – Contexte réglementaire II – Généralités 2.1 Préambule – présentation de la métropole 2.2 Objet de l’enquête 2.3 Nature et caractéristiques du projet 2.4 Composition du dossier III – Concertation préalable IV - Organisation et déroulement de l’enquête 4.1 Chronologie des évènements avant enquête 4.2 Chronologie des évènements pendant l’enquête 4.3 Déroulement 4.4 Information du public – publicité - affichages 4.5 Accueil du public 4.6 Clôture de l’enquête V - Observations 5.1 Observations du Commissaire Enquêteur concernant le dossier 5.2 Observations des services de l’Etat ou des personnes publiques associées. 5.3 Observations du Public VI – Liste des documents annexés Deuxième partie: CONCLUSIONS ET AVIS I - Rappel de l’objet de l’enquête publique II - Bilan de l’enquête publique III - Appréciations sur le dossier IV - Appréciations sur les observations V - Conclusions et Avis du commissaire enquêteur Nota: les reproductions jointes sont issues du dossier - -2 E19000193/35 Modification n°7 PLU Facteur 4 BM I - CONTEXTE REGLEMENTAIRE DE L’ENQUETE Code de l’Environnement, articles L.123-1 et suivants Code de l’Urbanisme, Liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le département du FINISTERE au titre de l’année 2019. -

Mise En Page

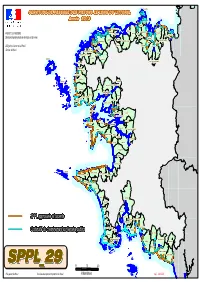

ILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZILE-DE-BATZ SERVITUDESERVITUDE DEDE PASSAGEPASSAGE DESDES PIETONSPIETONS LELE LONGLONG DUDU LITTORALLITTORAL AnnéeAnnée 20132013 ROSCOFFROSCOFFROSCOFF SANTECSANTECSANTEC BRIGNOGAN-PLAGESBRIGNOGAN-PLAGESBRIGNOGAN-PLAGES PLOUESCATPLOUESCATPLOUESCAT KERLOUANKERLOUANKERLOUAN SAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEONSAINT-POL-DE-LEON KERLOUANKERLOUANKERLOUAN CLEDERCLEDERCLEDER PLOUGASNOUPLOUGASNOUPLOUGASNOU PREFET DU FINISTERE PLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZPLOUNEOUR-TREZ CLEDERCLEDERCLEDER SIBIRILSIBIRILSIBIRIL LOCQUIRECLOCQUIRECLOCQUIRECLOCQUIREC GUIMAECGUIMAECGUIMAEC PLOUGOULMPLOUGOULMPLOUGOULM GUIMAECGUIMAECGUIMAEC Direction départementale des territoires et de la mer CARANTECCARANTECCARANTEC GOULVENGOULVENGOULVEN TREFLEZTREFLEZTREFLEZ GUISSENYGUISSENYGUISSENY GOULVENGOULVENGOULVEN TREFLEZTREFLEZTREFLEZ SAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGT PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRIST SAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGTSAINT-JEAN-DU-DOIGT PLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAUPLOUGUERNEAU PLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRISTPLOUNEVEZ-LOCHRIST HENVICHENVICHENVIC PLOUEZOCHPLOUEZOCHPLOUEZOCH LANDEDALANDEDALANDEDALANDEDA PLOUIDERPLOUIDERPLOUIDER PLOUENANPLOUENANPLOUENAN Délégation à la mer et au littoral PLOUIDERPLOUIDERPLOUIDER PLOUENANPLOUENANPLOUENAN LOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLELOCQUENOLE LANNILISLANNILISLANNILISLANNILIS SAINT-PABUSAINT-PABUSAINT-PABU LANNILISLANNILISLANNILISLANNILIS Service du littoral TAULETAULETAULE LAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAULAMPAUL-PLOUDALMEZEAU -

Utley, Robert L

·~··f: ' ' ~-·- ,. {4./"' /}/~/ (\ Staff Departaent 111 THE INFANTRY SCHOOL Fort Benning, Georgia ADVANCED INFAN'l'RY OFFICERS COURSE 1949-1950 THE OPERATIONS OF COMPANY L, 38TH INFANTRY (2ND INFANTRY DIVISION) IN ATTACK 9N HILL 154, VICINITY BREST, FRANCE, 22-23 AUGUST 1944 . (NORTHERN FRANCE CAMPAIGN) (Personal Experience of a Company Commander) Type of operation described: INF.A.N'l'RY COMPANY ATTACKING A WELL ORGANIZED, FORTIFIED, KEY TERRAIN FEATURE .. '_ •. J Lieutenant Colonel Robert L. Utley, Infantry ADVANCED INFANTRY OFFICERS CLASS liTO. 2 TABLE OF CONTENTS IND:E:X.. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1 BIBLIOGRAPHY.... • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • 2 ORI:E!ITATION.. • • • • • • . • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • • • 3 Introduc t10Il..................................... 3 The General Situation............................ 5 The Plan of the~ 38th RCT. • .. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • 8 Dispositions and Plans of the 3rd Battalion, 38th RCT.. • .. .. • . • • . • . • . • . • • • • • 8 The Company Situation............................ 9 The Company Plan of Attack ••••••••••••••••••••••• 12 Final Preparations for the Attack•••••••••••••••• 14 NARRATION... • • • • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15 The Attack on Pillbox A and B•••••••••••••••••••• 15 The Advance to Base of Hill 154•••••••••••••••••• 16 The Night of 22-23 August •••••••••••••••••••••••• -

Alternatives À La Conduite Pour Les Déplacements Du Finistère

Alternatives à la conduite pour les déplacements du Finistère Île-de-Batz Roscoff INITIATIVES LOCALES Santec Plougasnou Locquirec Saint-Pol-de-Léon CC Pays d’Iroise : Lignes à la demande - 02 98 84 38 74 - [email protected] Brignogan-Plage Carantec Plouescat Cléder Kerlouan Plestin-les-Grèves CA Concarneau : Coralie (lignes à la demande) - 02 98 60 55 55 - www.cora- Plouguerneau Taule Saint-Vougay Landéla lie-cca.fr Morlaix Lannilis Lesneven Plouigneau Ploudalmézeau Ploudaniel Bodilis Plourin-lès-Morlaix CA Quimperlé Communauté : Solidarité-transport : Saint-Thégonnec Guerlesquin Porspoder Landivisiau Mairie Arzano: 02 98 71 74 67- 09 63 59 65 52 Plabennec Lampaul-Guimiliau Brélès Le Cloître-Saint-Thégonnec Mairie Guilligomarc’h : 02 98 71 72 86 - 02 98 71 78 58 Ouessant Gouesnou Landerneau Mairie Locunolé : 02 98 06 30 82 Plounéour-Ménez Plouarzel Saint-Renan Guipavas Scrignac Mairie Rédéné : 02 98 96 70 44 Commana Le Relecq-Kerhuon Sizun Berrien Île-Molène Plouzané Brest Plougastel-Daoulas CA de Quimperlé : Transport à la demande - Agence TBK, 30 Bd de la Gare - Huelgoat Le Conquet Daoulas Brennilis Saint-Rivoal Plougonvelin 29300 QUIMPERLÉ - 02 98 96 76 00 Logonna-Daoulas Loqueffret Brasparts Lanvéoc Morlaix Communauté : Flexo (transport à la demande) - www.tim-morlaix.com - Camaret-sur-Mer Carhaix-Plouguer 02 98 88 82 82 Pont-de-Buis-lès-Quimerch Plonévez-du-Faou Crozon Argol Telgruc-sur-Mer Morgat Pleyben Saint-Hernin Saint Pabu et Plouguin à destination ou au retour de Brest - 02 98 90 88 89 Saint-Nic Chateaulin Plomodiern Châteauneuf-du-Faou -

Plaquette-Penohat.Pdf

Vivre dans un écrin de verdure Le nouveau quartier résidentiel à deux pas du centre ville Brest métropole À 5 minutes Direction Plabennec - Lesneven Rue de Penhoat BREST GOUESNOU Espaces naturels BOHARS Axes routiers GUILERS GUIPAVAS Bus Équipements LE RELECQ KERHUON PLOUZANÉ JEAN-CHRISTOPH PLOUGASTEL Médiathèque Eugénie Le Bail DAOULAS ROUSSEAU Complexe Votre logement sportif du Crann FORMA6 - Architecte Urbaniste, École publique ère Penhoat, c'est le prolongement naturel directeur du projet Penhoat du Château d’Eau 1 phase Penhoat-Gouesnou D 788 et intelligent de Gouesnou, commune dynamique “Ce n’est pas le projet qui dicte le paysage. C’est Préserver la campagne et active, offrant le calme à la campagne Centre-ville de Gouesnou le paysage qui dicte le Maison de l’enfance Rue du Bois dans une métropole Brestoise C’est aussi profi ter de la proximité du centre-ville et de ses nombreux commerces projet. Il y a le bois et la trame bocagère… et services. De la quiétude des paysages à l’animation de la ville, les habitants Place des Fusillés qui grandit. Penhoat vient s’y glisser se retrouvent en toute convivialité dans un habitat intime, diversifi é et de qualité, Direction Mairie respectueusement. Le nouveau quartier de Penhoat offre un fi n mélange offrant une douceur de vivre singulière. ” Brest - St Renan Aire de jeux entre aménagement et respect de l’environnement, avec des formes d’habitat accueillantes pour VOUS RECHERCHEZ les nouveaux habitants qui s’intègrent au paysage. Une position géographique attractive Centre Henri Queffélec Penhoat bénéfi cie à la fois d’un cadre exceptionnel en pleine nature à Gouesnou un terrain à bâtir ? et d’une situation privilégiée au sein de la métropole brestoise. -

Managing Smooth Cord-Grass in Britanny

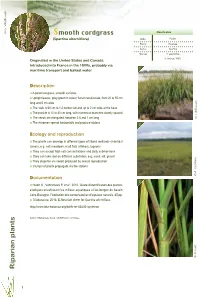

r e s u a h l e t t i M . G © Smooth cordgrass Classification (Spartina alterniflora ) Order Poales Family Poaceae Genus Spartina Species S. alterniflora Originated in the United States and Canada. (Loiseleur, 1807) Introduced into France in the 1800s, probably via maritime transport and ballast water. 1 Description n A perennial grass, smooth surfaces n Upright leaves, grey-green in colour, flat or canaliculate, from 20 to 55 cm o s long and 5 cm wide a m n o T The stalk is 60 cm to 1.2 metres tall and up to 2 cm wide at the base i D n . The panicle is 10 to 40 cm long, with numerous branches closely spaced J n The seeds are elongated, between 0.5 and 1 cm long © n The rhizomes spread horizontally and produce stolons 2 Ecology and reproduction n The plants can develop in different types of littoral wetlands (intertidal zones), e.g. salt meadows, mud flats (slikkes), lagoons n They can accept high salt concentrations and daily submersions n They can take root on different substrates, e.g. sand, silt, gravel e r è i n l l They disperse via seeds produced by sexual reproduction i z r n a Clumps of plants propagate via the stolons L . A © Documentation 3 n Hudin S., Vahrameev P. et al. , 2010. Guide d’identification des plantes exotiques envahissant les milieux aquatiques et les berges du bassin Loire-Bretagne. Fédération des conservatoires d’espaces naturels, 45 pp. n Télabotanica . 2016. E-flora fact sheet for Spartina alterniflora . -

Accueil Des Gens Du Voyage

En arrivant Accueil des gens du voyage Kervallan Pour séjourner sur un terrain, vous devez : rue Brest • ne pas avoir de dettes de séjour sur un terrain P. Martin ISET NO I E R Rennes - Paris de Brest métropole océane, S route de PINÈD S E A E Milizac route de Gouesnou L L Gouesnou L’Hospitalou • vous inscrire en mairie avec les documents demandés, route de Milizac STELLO bd Lippmann A U rue de C AR VA Plouzané • payer d'avance une semaine de redevance rue de Loscoat N L E Y Guilers Kervao P et une avance sur les fluides, rue de RN 12 N 265 Guipavas Bohars rue Petit Pont • payer la caution, Bohars G. Zédé bd de RD 205 l'Europe P Le Relecq-Kerhuon • faire l’état des lieux avec l’agent d’accueil. TIT ON E T N 265 P Plouzané route de bd Charles Pen ar Valy la Trinité de Gaulle SPITAL O O Brest Pénétrante Sud Le Relecq- H U Guipavas Pendant le séjour ' L Kerhuon AL les ports RV LA E N K RD Quimper - Nantes Roc'h Kerezen • Durée de séjour : 9 mois maximum et fermeture annuelle 205 bd de route de Trenen Plymouth N 165 av. Plougastel-Daoulas • Paiement de la semaine à l'avance : emplacement 1ère DFL KERE route de Brest 'H Z C E RD 789 N + consommation eau et électricité O R Les Noisetiers • Respecter le règlement intérieur évite les sanctions. route du Conquet Rade de Brest Plougastel- Guilers Daoulas La Pinède En repartant Gouesnou Prévenir l'agent d'accueil pour : Terrain de Kervallan Terrain de l’Hospitalou Terrain du Petit Pont Castellou • faire l'état des lieux Avenue de la 1ère DFL L’Hospitalou 33 bd Charles de Gaulle Bohars • récupérer le solde des crédits d'emplacement 29 200 Brest 29 280 Plouzané 29 480 Le Relecq-Kerhuon et de fluides non consommés et la caution • en semaine : prévenir une demi-journée à l’avance Terrain de Pen ar Valy Terrain des Noisetiers Terrain de Roc'h Kerezen • le week-end : prévenir le vendredi matin.