FFH-Gebiet 6327-371

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Iphofen a Guided Tour

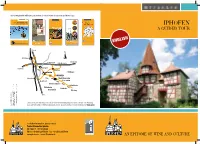

The following leaflets will inform you on where to eat out, where to taste wine and where to go: GASTGEBERVERZEICHNIS ÜBERNACHTEN & EINKEHREN GASTGEBERVERZEICHNIS ÜBERNACHTEN & EINKEHREN IPHOFEN A GUIDED TOUR ENGLISH EINE WEINSTADT MIT KULTUR EINE WEINSTADT MIT KULTUR Kassel N Würzburg A7 Nürnberg Schwarzach Rüdenhausen A3 Frankfurt Kitzingen Rödelsee Mainbernheim Birklingen B8 IPHOFEN Ochsenfurt Markt Einersheim Marktbreit Possenheim Mönchsondheim Hellmitzheim Hüttenheim Dornheim Nenzenheim Nürnberg Ulm Stadt Iphofen, DLKM, Richard Schober, | schwarzach : DLKM Iphofen and its park+ride railway station are part of the Greater Nürnberg transport association (VGN). It offers 85 parking Layout: Picture credits Fränkisches Weinland, Knauf-Museum Translated by Erna Anderl-Fröhlich and Janet Baumann places and toilet facilities. A VGN ticket allows you to use 500 bus and rail services. For more information, visit www.vgn.de For further information, please contact Tourist Information Iphofen Kirchplatz 7 · 97346 Iphofen Phone +49 (0)9323/870306 · Fax +49 (0)9323/870308 www.iphofen.de · [email protected] AN EPITOME OF WINE AND CULTURE Welcome to Iphofen – welcome to past and present days The wine town of Iphofen stands out for its warm hospitality, excellent wine and culinary delights. Just like a precious painting, its meticulously restored ancient centre is framed by completely intact town walls. Its double town gates and towers bear witness of its strong fortifications, and a stroll on the “Herrengraben” along the town walls will take you back to the Middle Ages and to the days of lookouts, hangmen and executioners. Iphofen offers everything for unforgettable holidays in any season. Wine tasting and a variety of cultural events, historical sights and leisure time activities not only appeal to wine connoisseurs. -

Wandervorschläge

Wandervorschläge Zum Schwanberg , dem Hausberg Iphofens mit überwältigender Aussicht und reicher Geschichte & Über den Schwanberg nach Wiesenbronn (u. Castell) und auf dem Weinwanderweg zurück WICHTIGE HINWEISE fü r Wanderer: Unsere Wanderwege führen durch naturnahe Landschaften. Diese sind häufig auch empfindliche Lebensräume. Deshalb bitten wir Sie: • Bleiben Sie auf den markierten und ausgewiesenen Wanderwegen! • Schrecken Sie keine Tiere auf! Berühren Sie keine Wildtiere! • Pflücken Sie in Naturschutzgebieten keine Pflanzen! • Führen Sie Ihre Hunde an der Leine! Unsere Wanderwege führen z.T. über Privatgrund. Forstverwaltung, Waldbesitzer, Landwirte und andere Flächeneigner sind wichtige Partner für uns und haben die Nutzung ihrer Wege gestattet und geprüft. Wanderer sind hier zu Gast. Bitte suchen Sie ein freundliches Miteinander mit den Land-, Forstwirten und Weinbauern! Bitte beachten Sie auch Folgendes: 1. Wegen der Brandgefahr darf im Wald weder geraucht noch offenes Feuer entzündet werden. 2. Vermeiden Sie unnötigen Lärm! Laute Musik gehört nicht in Wald und Flur. 3. Parken Sie nur auf ausgewiesenen Parkplätzen! 4. Zelten und das Abstellen von Wohnwägen außerhalb der genehmigten Zelt- und Campingplätze ist unzulässig. 5. Abfälle gehören entweder wieder in den Rucksack bzw. in die Picknicktasche oder in die aufgestellten Abfalleimer. 6. Gehen Sie bitte schonend und respektvoll mit Schildern, Markierungen, Rast- und Ruheplätzen um! Schäden und Mängel können Sie an die Tourist Information Iphofen melden, Tel. 09323 870306, E-Mail: [email protected] Vielen Dank für Ihre Mithilfe. Wir wünschen Ihnen eine schöne und erholsame Zeit auf unseren Wanderwegen. 2 Zum Schwanberg, dem Hausberg Iphofens mit überwältigender Aussicht und reicher Geschichte: Unsere Wanderung führt uns auf den Hausberg Iphofens, den Schwanberg, auf einen der schönsten Aussichtsberge des Steigerwaldes. -

Schwanbergrundgang

Schwanbergrundgang Entfernung: ca. 22 km, Dauer: 3,5 - 5,5 Std. Vorwort Diese Wan de rung auf den Schwanberg kann auch mit einem Abstecher nach Wiesenbronn – der „Rotweininsel im Steigerwald“ – erweitert werden. Neben einer Vielzahl von sich bietenden, imposanten Ausblicken bis hin zum Steigerwald, ins Kitzinger Land oder nach Castell kann man sich am We ges rand auch immer wieder über die geo-ökologische, archäologische Struktur des Gebietes, aber natürlich auch über den Weinanbau informieren und sich auch den ein oder anderen Schoppen gönnen. Rödelseer Tor (03.10.2011, Stadt Iphofen, VGN © Stadt Iphofen, VGN) Karte Karte am Ende des Dokuments in höherer Auflösung. Weg be schrei bung Vom Bahn hof aus nutzen wir links neben dem Park & Ride-Platz die Un ter füh rung in Rich tung In nen stadt und folgen der Bahn hof stra ße bis Stadtpfarrkirche St. Veilt (22.05.2009, Stadt Iphofen, VGN © Stadt Iphofen, VGN) zum Stadtgraben. Im Durchlass halten wir uns rechts, steigen kurz die Treppen hinauf und schlendern auf dem Schotterweg am östlichen Stadtgraben am Eulenturm und dem Einersheimer Tor vorbei. Nur noch ein kurzes Stück ge ra de aus, es quert ein kleiner Graben den Weg, dahinter rechts abbiegen. Als erste Markierung orientieren wir uns am We ge zei chen des Steigerwald-Panoramaweges in Rich- tung Kneippanlage. Nach einer S-Kurve am Stadtsee ent lang, grüßt von oben das an die 500 m hohe Massiv des Schwanberges. Nach dem Minigolfplatz über die Birklinger Straße begleitet uns zu- sätz lich die örtliche Markierung . Zunächst geht es über eine kleine Brücke weiter am Bachlauf ent lang, bis rechts des Weges die Stand: 8.9.2017 Seite 2 von 10 Seite 3 von 10 moderne Kneippanlage der Stadt Iphofen auftaucht (km 2,9). -

Wiesenbronn-Schwanberg

Wiesenbronn-Schwanberg Veröffentlicht auf Natur- und Wanderfreunde Geisberg Wiesenbronn ( http://www.wanderfreunde- wiesenbronn.de) Startseite > Wiesenbronn-Schwanberg Wiesenbronn-Schwanberg Die ca. 9,5 km lange Wanderung führt zunächst dem W2 folgend vom Seegarten aus zum Rathaus. Hier biegen wir in die Koboldstraße ein und wandern bis zum Kindergarten, biegen rechts ab und erreichen bald den Waldrand. Hier geht es zunächst leicht, später steil über die Seeleinsteige bergan bis zum Kammweg. Diesem westwärts folgend erreichen wir den Keltenwall, den Friedwald und schließlich Schloss Schwanberg. Jede Gemeinde um den Schwanberg herum hat ihren eigenen Weg zum Schloss Schwanberg. Für Wiesenbronn gab es den alten Schwanbergsweg über Wachhügel, dort im Wald immer der Flanke in moderater Steigung hoch bis zum Schlossgarten. Dieser Weg wird nicht gepflegt und ist nicht beschildert, deshalb hier der Weg über Fritz- Paul-Hütte, Seeleinsteige und Kammweg. Unsere Wanderung auf den Schwanberg startet am Seegarten in Wiesenbronn und wendet sich zunächst südwärts Richtung Ortsmitte. Am Rathaus biegen wir links ab, folgen der Koboldstraße dorfauswärts bis zum Kindergarten. Nach diesem biegen wir rechts ab in einen betonierten Feldweg und wandern leicht bergan bis zum Waldrand. Hier lohnt ein schöner Blick zurück auf Wiesenbronn. Wir passieren die Schranke, kommen an der Fritz-Paul-Hütte vorbei und erreichen über den stehts steigenden Waldweg den Mittelhangweg und damit den Beginn der Seeleinsteige. In der Steige geht es steil bergan und nach dem Hohlweg immer weiter bergan auf einem laubbedeckten Waldweg. Am Ende des Weges erreichen wir den geschotterten Kammweg, gekennzeichnet mit liegendem rotem Kochlöffel, der auch Teil des Steigerwald- Panoramaweges ist. Wir wenden uns nach rechts, wandern weiter bergan. -

Wiesenbronn-Großlangheim

Wiesenbronn-Großlangheim Veröffentlicht auf Natur- und Wanderfreunde Geisberg Wiesenbronn ( http://www.wanderfreunde- wiesenbronn.de) Startseite > Wiesenbronn-Großlangheim Wiesenbronn-Großlangheim Unsere ca. 14,5 km lange Wanderung beginnt in Wiesenbronn am Seegarten und folgt der Straße Richtung Rödelsee dem Radweg entlang. Unterhalb der Weinberge des "Wiesenbronner Wachhügels" überqueren wir die Bocksbeutelstraße und erreichen die Großlangheimer Weinlage "Kiliansberg". Wir durchwandern diese und folgen dann dem geteerten Feldweg bis Großlangheim. Zurück wählen wir den Feld-Radweg Richtung Hardthütte, passieren diese und gelangen an Feldern und Wiesen vorbei wieder nach Wiesenbronn. Der vorgeschlagene Wanderweg ist auch als Fahrradtour für jung und alt durchführbar. Wir starten unsere Wanderung in Wiesenbronn am Seegarten und wandern zur Dorfmitte. Wir passieren das Rathaus und folgen der Rödelseer Straße. Wir queren die Einmündung der Großlangheimer Straße und dann auch die Hauptstraße an der Verkehrsinsel, queren die Klingenstraße und erreichen den Radweg nach Rödelsee, der parallel zur "Bocksbeutelstraße" verläuft. Diesem folgen wir im leichten bergauf und bergab. Nach ca. 2,4 km biegen wir rechts ab, überqueren die Bocksbeutelstraße und folgen kurz dem Windschutzstreifen leicht bergab (Kennzeichen "Hardthütte" bzw. Radweg Großlangheim). Am nächsten Wegekreuz erreichen wir das erste von vier Wasserrückhaltebecken. Hier biegen wir links in die Weinberge des Kiliansberges ab. An der folgenden Wegegabelung halten wir uns halb-rechts und erreichen nach kurzer Zeit das Denkmal der Kiliansberges, ein steinerner Bischofsstab. Von hier ein schöner Blick über die Weinberge Richtung Großlangheim. Eine Besonderheit hier in den Weinbergen sollten wir nicht verpassen, die bemalten Brücken. Als hier die Brückengeländer gegen Betonwangen ausgetauscht wurden, hat man sie wohl der Kreativität von Kindern überlassen, die diese sehr hübsch bemalten und damit richtige Farbkunstwerke in die sonst eher eintönigen Weinberge brachten. -

Freizeitlinien Im Fränkischen Weinland I in Die Volkacher Mainschleife Und Zu Den Dorfschätzen

Freizeitlinien 2020 108 107 Freizeitlinien im Fränkischen Weinland I In die Volkacher Mainschleife und zu den Dorfschätzen 107 Mainschleifen-Express 108 Dorfschätze-Express re -F ize N i G t V Die Region rund um die Volkacher Mainschleife sowie rund um die „Dorfschätze“ im nördlichen Landkreis Kit zin gen ist ein Paradies für Weinliebhaber. Nicht nur die endlos wirkenden Weinhänge, die sich z. B. um den Schwanberg schmiegen, sondern auch die Kultur, das kulinarische Angebot und das Lebensgefühl in einer der wärmsten Regionen Deutschlands laden zu einem Ausflug ein. Ob Spaziergang durch die Wein berge, die Fahrt auf dem Aus flugs schiff, der Besuch einer der e e zahlreichen Wein- s l e d ö feste, eine ausgiebige R e nd ei Wanderung oder eine m Ge ro sbü ismu Besichtigung der vielen Küchenmeister © Tour historischen Sehenswürdigkeiten – für alle Geschmäcker und Altersgruppen hat die Region etwas zu bieten. Zahlreiche Gasthäuser, Weinbaubetriebe und Heckenwirtschaften laden zu einer Einkehr ein. Zu den Winzern und Weinfesten gelangen Sie an Samstagen,Sonn-undFeiertagenvom1.Maibis 1.november mit den VGN-Freizeitlinien. Der Mainschleifen-express 107 fährt von Kitzingen über Dettelbach, Münsterschwarzach, Sommerach, Nordheim nach Volkach und zurück. Der Dorfschätze-express 108 fährt von Iphofen über Rödelsee, Wiesenbronn, Castell, Rüdenhausen, Abtswind und Wiesentheid nach Prichsenstadt und zurück. Foto Titelseite – Blick auf Castell, © Alexandra Ludwig Neben diesen beiden Linien und den Schienen- strecken gibt es eine weitere Freizeitbuslinie, -

Rödelseer Wanderungen

Rödelseer Wanderungen Die schönsten Wander- und Spazierwege in und um Rödelsee Übersicht der Wanderwege Wein & Wahrheit 6 Digitaler Bildstockweg TraumRunde – Rödelsee 8 TraumRunde – Schwanberg 10 R1 Wanderweg – Steinbruchweg 12 R2 Kleiner Spazierweg 14 R3 Großer Spaziergweg 16 Rödelseer-Spaziergang 18 R5 Schwanberg-Rundgänge 20 (Rundgang Schwanbergsplateau – früher Zwerg) R6 Schwanberg-Rundgänge 22 (Rundgang Schwanbergsplateau – früher Frosch) R7 Schwanberg-Rundgänge 22 (Rundgang Schlosspark – früher Prinzessin) Überregionale Wanderwege 24 Rödelseer Weinbergslagen 26 Genießen in Rödelsee 28 Wiederkehrende Veranstaltungen 31 Herzlich willkommen! zusammengestellt und beschrieben. Es gibt sowohl leichte, mittlere als auch anspruchsvolle Touren, so dass für jeden etwas dabei ist. Entdecken Sie die Landschaft rund um Rödelsee bei Spazier- gängen oder ausgedehnten Wanderungen. Verbinden Sie Ihre Wanderung mit einem Besuch unserer Winzer, der Liebe Wanderer, Gastronomie oder unseres Dorfladens. Selbstverständlich sind Sie auch zu unseren schönen Festen und Veranstaltungen der Landkreis Kitzingen im allgemeinen und der Schwanberg im Jahreslauf herzlich eingeladen. im besonderen sind ein wahres „Wanderparadies“. Hiervon können Sie sich auf verschiedensten Wegen immer wieder Weitergehende Informationen erhalten Sie in unserem gerne überzeugen. Viele naturnahe oder befestigte und gut „Dorfladen“ (Ortsmitte, Ecke Zehntgasse/Bachgasse, ausgeschilderte Wanderwege laden zu jeder Jahreszeit dazu Tel. : 09323 3094) oder im Internet unter www.roedelsee.de. ein, die Ruhe und die frische Steigerwald-Luft zu genießen und viel Interessantes in und rund um den „Heiligen Berg“ Ich wünsche Ihnen einen erholsamen Aufenthalt bei uns, (Schwanberg) zu entdecken. Entlang der Wege finden Sie genießen Sie die entspannende Atmosphäre und die reizvolle immer wieder Informationen, Schutzhütten und Ruhebänke, Landschaft auf dem und am Fuße des Schwanbergs. die anregen oder zu einer Rast einladen. -

Welcome to Kitzingen Am Main

Kaltensondheimer Str. Friedenstr. Güterhallstr. Amalienweg Würzburger Str. Hindenburgring West Richard-Wagner-Str. Bachgasse Untere Friedricht-Ebert-Str. Nordtangente Lindenstr. Hindenburgring Nord Hindenburgring Krainberg Neuer Weg Neuer Str. Sulzfelder Innere Rosenstr. Feldstr. Obere Bachgasse Obere Kanzler-Stürtzel-Str. Rosenstr. Alte Poststr. Rosenberg Rosengarten Moltkestr. Schmiedelstr. Schreibergasse Mainstockheimer Str. Bismarckstr. Königsplatz Luitpoldstr. Falterstr. Paul-Eber-Str. Nordtangente Kaiserstr. Schweizergasse Schreibergasse Am Stadtgraben n se a Herrnstr. w Heinrich-Fehrer-Str. h c Fischergasse i e l B Leidenhof Oberer Mainkai Marktstr. Ritterstr. Tourist attractions and museumsKapuzinerstr. - Discover the old townWörthstr. of Kitzingen. Obere Kirchgasse SchwalbenhofNordtangente h c i e l B w Main Mainstockheimer Str. s a n e Hindenburgring Süd Spinnengässchen Untere Kirchgasse Schrannenstr. 15 Platz der Partnerstädte 5 Gartenstr. The Old Monastery Cellar 10 The square symbolises Kitzingen’s town twinning with St Johannes’ Catholic Church Alte Mainbrücke Alte Glauberstr. The Old Monastery Cellar is located next to the District Office. Montevarchi in Italy (1984), Prades in France (1984) and Landwehrstr. The church is one of the most important late Gothic churches 1 Falterturm (Crooked Tower) Built by the nuns of the Benedictine monastery, it is one of Trebnitz in Poland (2009). The Ludwig Fountain in the The Crooked Tower was once a watchtower and part in northern Bavaria. Special mention should be made of the Unterer Mainkai the oldest wine cellars in Germany. The monastery cellar is square was donated by Oskar von Deuster in 1892. of the outer city wall from the 15th century. Rising 52 north and west portals, richly decorated with stone carvings. Schwarzacher Str. currently not in use, but can be hired for group events. -

Freizeittipps Von a Bis Z Aussichtspunkt Am Greuther Bastel Mit Sitzplatz Angeln 97355 Castell, Tel

Freizeittipps von A bis Z Aussichtspunkt am Greuther Bastel mit Sitzplatz Angeln 97355 Castell, Tel. 09383 / 7619 A Schlossberg und Herrenberg Gerichtslinde und ehemalige Ruine auf dem Schlossberg 97355 Castell, Tel. 09325 / 60162 Angeln Josefshöhe Herrlicher Weitblick inmitten der Weinberge Tages- und Wochenkarten erhältlich. Angelerlaubnis nur mit Touristinformation im KuK.Dettelbach, Tel. 09324 / 3560 gültigem Angelausweis. Für die Angelkarten gibt es nur ein bestimmtes Kontingent. Eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit Herz-Jesu-Höhe den Anbietern ist deshalb empfehlenswert! Weinbergshütte mit Weitblick über die Stadt und das Maintal Touristinformation im KuK.Dettelbach, Tel. 09324 / 3560 Mühle Rost Füttersee 20, 96160 Geiselwind, Tel. 09556 / 1361 Schutzhütte in den Weinbergen Von Neuses am Berg, am „Bibel & Wein“-Weg Seeangeln und Gastkarten Touristinformation im KuK.Dettelbach, Tel. 09324 / 3560 Georg Winkler, St.-Georg-Str. 5, 97318 Kitzingen-Hoheim, Tel. 09321 / 33352 Aussichtspunkt am Glösberg Weiter Blick zum Schwanberg und Friedrichsberg Bach „Schwarzach“ 96160 Geiselwind-Gräfenneuses, Tel. 09556 / 92220 Richard Weckert, Kolpingstr. 9, 97359 Schwarzach a. Main, Tel. 09324 / 3708 Aussichtspunkte am Sixtenberg Weite Blicke über den Ebrachgrund westlich und östlich von Sixtenberg See im Ortsteil Düllstadt 96160 Geiselwind-Sixtenberg, Tel. 09556 / 92220 Sportangler-Verein Schwarzach a. Main, Walter Link, Koppelwasen 1, 97359 Schwarzach a. Main, Tel. 09325 / 1423 Hardthütte Großlangheim Rastplatz mit Blick über die Weinberge und zum Schwanberg Markt Großlangheim, 97320 Großlangheim, Tel. 09325 / 97320 Angeln – Kartenausgabe zum Mainangeln Anna Ringelmann Am Brücklein 12, 97334 Sommerach, Tel. 09381 / 3463 Aussichtspunkte Frankenblick Herrlicher Blick auf das Maintal bis zur Rhön 97355 Abtswind, Tel. 09383 / 909495 oder 09383 / 2692 Aussichtspunkt am Rothberg Blick über das Maintal 97320 Albertshofen, Tel.