Verneuil À 1/50000

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Teneurs En Pesticides Dans Les Eaux Distribuées En 2017

LES TENEURS MAXIMALES EN PESTICIDES DANS LES EAUX DISTRIBUÉES en Eure-et-Loir en 2017 La représentation cartographique ! Atrazine déséthyl est basée sur les unités de Guainville Gilles ! Atrazine déséthyl déisopropyl distribution (UDI). Une UDI Le Mesnil Simon correspond à un secteur où La Chaussée d'Ivry l’eau est de qualité homogène, Oulins Anet Saint-Ouen Boncourt géré par un même exploitant Saussay Marchefroy Berchères et appartenant à une même Sorel Rouvres sur-Vesgre Moussel Saint Lubin-de-la entité administrative, ce qui peut Haye amener à partager une commune Abondant Bû ! Atrazine déséthyl Havelu Guainville en plusieurs UDI. Marchezais Gilles Montreuil Serville Goussainville ! Atrazine déséthyl déisopropyl Saint Ver t- en Cherisy Le Mesnil Dampierre Lubin-des Saint-Rémy Drouais Broué Bérou-la sur-Avre Dreu x Simon sur Joncherets Sainte Germainville Mulotière Boissy La Chaussée Avre Louvilliers Gemme La Chapelle Boutigny en-Drouais d'Ivry Prudemanche en-Drouais Moronval Mézières Forainvilliers Prouais Montigny Revercourt Oulins Escorpain Allainville Luray en-Drouais Rueil sur-Avre Vernouillet Anet Saint-Ouen Saint-Lubin Garancières Boncourt Marchefroy la-Gadelière Fessanvilliers ÉcluzellesSaussayOuerre Les Pinthières Mattanvilliers de-Cravant Laons en-Drouais Berchères Garnay Charpont Saint Brezolles Châtaincourt Sorel RouvresLaurent-la sur-Vesgre Boissy-lès Crécy Croisilles MarvilleMoussel Gâtine FaverollesSaint Perche Beauche Couvé Tréon Crucey Moutiers Villemeux Lubin-de-la Rohaire Villages sur-Eure Bréchamps Haye Les Châtelets -

Siren : 200040277)

Groupement Mise à jour le 01/07/2021 CA Agglo du Pays de Dreux (Siren : 200040277) FICHE SIGNALETIQUE BANATIC Données générales Nature juridique Communauté d'agglomération (CA) Commune siège Dreux Arrondissement Dreux Département Eure-et-Loir Interdépartemental oui Date de création Date de création 01/01/2014 Date d'effet 01/01/2014 Organe délibérant Mode de répartition des sièges Répartition de droit commun Nom du président M. Gérard SOURISSEAU Coordonnées du siège Complément d'adresse du siège 4 rue de Châteaudun Numéro et libellé dans la voie Distribution spéciale Code postal - Ville 28109 DREUX CEDEX Téléphone 02 37 64 82 00 Fax 02 37 42 89 68 Courriel [email protected] Site internet Profil financier Mode de financement Fiscalité professionnelle unique Bonification de la DGF non Dotation de solidarité communautaire (DSC) non Taxe d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM) oui Autre taxe non Redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) non Autre redevance assainissement Population Population totale regroupée 116 924 1/6 Groupement Mise à jour le 01/07/2021 Densité moyenne 109,91 Périmètre Nombre total de communes membres : 81 Dept Commune (N° SIREN) Population 28 Abondant (212800015) 2 423 28 Allainville (212800031) 142 28 Anet (212800072) 2 817 28 Ardelles (212800080) 203 28 Aunay-sous-Crécy (212800148) 650 28 Beauche (212800304) 282 28 Berchères-sur-Vesgre (212800361) 869 28 Bérou-la-Mulotière (212800379) 340 28 Boissy-en-Drouais (212800452) 224 28 Boncourt (212800502) 272 28 Brezolles (212800593) 1 860 28 Broué -

Lettre Paroissiale Juin 2021

ISSN 2491 – 3685 PAROISSE SAINT FRANÇOIS DE LAVAL EN THYMERAIS Diocèse de Chartres Beauche + Bérou-la-Mulotière + Blévy + Boullay-les-deux-Églises + Brezolles + Châtaincourt + Châteauneuf- en-Thymerais + Les Châtelets + Crucey-Villages + Dampierre-sur-Blévy + Escorpain + Favières + Fessanvilliers- Mattanvilliers + Fontaine-les-Ribouts + Laons + Maillebois + Mainterne + La Mancelière + Montigny-sur-Avre + Prudemanche + Revercourt + Rueil-la-Gadelière + Saint-Ange-et-Torçay + Saint-Jean-de-Rebervilliers + Saint- Lubin-de-Cravant + Saint-Maixme-Hauterive + Saint-Sauveur-Marville + Thimert-Gâtelles + Vitray-sous-Brezolles Lettre Paroissiale ✚ juin 2021 ✚ MESSAGES D’ÉGLISE EDITO En ce mois de juin auront lieu dans certains diocèses la Parole et en célébrant l’Eucharistie et les autres sa- les ordinations de diacres en vue du sacerdoce et celles crements, guident les Communautés chrétiennes sur les des futurs prêtres. Dans notre diocèse, le 4 juillet, nous chemins de la vie éternelle » (St Jean Paul II, idem). pourrons nous réjouir de l’ordination diaconale de Clé- Il y a moins de jeunes qui répondent à cet appel depuis ment Pierson, séminariste de 5e année, qui poursui- plusieurs années. Les raisons sont multiples. Ne soyons vra sa formation en septembre prochain au séminaire pas défaitistes. Une Église sans ministre ordonné, sans français de Rome. Cette période des ordinations nous prêtre et diacre, ne peut vivre. Une Église sans Eucha- rappelle la nécessité et l’urgence de prier pour les vo- ristie, c’est un corps mort et sans avenir. C’est pourquoi cations, comme notre évêque nous invite sans cesse à le notre prière est essentielle. Je vous invite donc à prier faire, par exemple en reprenant la carte-prière à Notre sans cesse et à faire monter votre désir de prêtres vers Dame du Sacerdoce. -

Relais Parents Assistants Maternels

nous RENCONTRER pour Relais RPAM d’Anet, QUOI ? 02 37 62 46 25 / 06 70 45 90 80 7 rue de la Vesgre, 28260 Anet [email protected] Parents Assistants aternels ITINERANT M ÉVEIL RENCONTRES INFOS RPAM de Chérisy, 06 35 22 48 12 7 rue de la Vesgre, 28260 Anet ITINÉRANT [email protected] de l’Agglo du Pays de Dreux Ateliers d’éveil SECTEUR ANET Information Anet, Boncourt, Ézy-sur-Eure, Gilles, Guainville, Ivry-la- Bataille, La Chaussée-d’Ivry, Le Mesnil-Simon, Oulins, Soutien qu’est-ce que Saussay, Sorel-Moussel le LUNDI, MARDI JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE NE PAS le RPAM ? de 13h30 à 17h15 SECTEUR ANET et JEUDI SECTEUR CHÉRISY 7 rue de la Vesgre, le MERCREDI de 8h30 à 17h15 Le Relais Parents Assistants 28260 Anet Maternels itinérant est animé par SECTEUR CHÉRISY une professionnelle de Abondant, Berchères-sur-Vesgre, Bû, Broué, Chérisy, la Petite Enfance. Ce service Écluzelles, Germainville, La Chapelle-Forainvilliers, Ouerre, est mis à votre disposition Serville, Marchezais, Mézières-en-Drouais, Montreuil, Rouvres, Saint-Ouen-Marchefroy gratuitement. le LUNDI, MARDI Géré par l’Agglo du Pays de Dreux, de 13h30 à 17h JEUDI et VENDREDI il est cofinancé par les CAF de l’Eure et de le MERCREDI de 8h30 à 16h l’Eure-et-Loir. Retrouvez toutes les informations sur : www.dreux-agglomeration.fr (rubrique Enfance Jeunesse Famille > Petite Enfance) AGGLO DU PAYS DE DREUX Conception : Agglo du Pays de Dreux (C. Delaval)- Photo ©Fotoliacom Oksana Kuzmina & D.R. - Jan. 18 SERVICE ENFANCE JEUNESSE FAMILLE SPORT 4 rue de Châteaudun, BP 20159, 28103 DREUX Tél. -

Saint-Ange-Et-Torçay

SAINT-ANGE-ET-TORÇAY MON TERRITOIRE » Quelles évolutions de la population pour Saint-Ange-et-Torçay? » Mon territoire est-il familial ? Vieillissant ? Riche ? CA AGGLO DU PAYS DE DREUX 287 156 La population Le nombre de légale au 1er janvier logements que 2020 pour Saint- compte Saint- Ange-et-Torçay, Ange-et-Torçay, contre 285 en 2012 alors que ce chiffre était de 124 en 1968 Source : DGFiP 2018 A l’échelle de la CA Agglo du Pays de Dreux, la part des foyers fiscaux imposés la plus élevée est enregistrée pourMarchezais (68%). La part la plus faible est quant à elle enregistrée pour Revercourt (0%). POINT MÉTHODE Saint-Ange-et-Torçay fait l’objet taxe d’habitation, permis de codes se réfèrent à la population d’un recensement exhaustif construire, fichiers des régimes légale (ex. dotations, nombre de tous les cinq ans. Pourtant, pour d’assurance maladie... conseillers municipaux, barèmes estimer au plus près la popula- tion légale au 1er janvier, l’INSEE Cette estimation est essentielle : de certaines taxes, implantation s’appuie sur différents fichiers : près de 350 articles de lois ou de des pharmacies...). SAINT-ANGE-ET-TORÇAY POPULATION PAR TRANCHE D’ÂGE 45 18,7 Le nombre de La durée moyenne familles avec en années de enfant(s) pour résidence dans Saint-Ange-et- son logement pour Torçay, soit 39% Saint-Ange-et- des ménages de la Torçay contre 16,5 commune ans pour l’Eure- 22% de la population a moins de 14 ans pour Saint- et-Loir Ange-et-Torçay. Source : INSEE 2017 RÉPARTITION DES MÉNAGES PAR TYPE 41 77% Le nombre Le taux d’activité d’entreprises de la population, présentes dans contre 76% pour la commune l’Eure-et-Loir (autoentreprises comprises), dont 3 comptent 1 salarié 4% des ménages de la commune sont des familles ou plus monoparentales. -

57C323865d74b Bulletin Annuel.Pdf

NUMEROS UTILES Conseil Général d’Eure et Loir 13, rue Berg op zoom 02 37 48 20 66 Contrôleur : Gilles Druyer LA POSTE 16, rue du Bourg Viel 02 37 62 47 34 GENDARMERIE 7, rue de Senonches 02 37 62 59 60 Communauté de Brigades de Adjudant chef Philippe DUVAL dirige la communauté de N° d’urgence Brezolles, Senonches et La Brigade de Brezolles-La Ferté Vidame - Senonches 17 ou 112 Ferté-Vidame Adjudant Chef Eric CABRIE Dirige la Brigade de Brezolles CENTRE DE SECOURS 15 rue de Senonches 02 37 48 25 86 Appel CHARTRES : directement 18 ou 112 MEDECINS Marc PERBOST et Frédérique LANGLAIS-PERBOST 02 37 48 42 76 place de la Mare aux Tourelles Dominique TIERCELIN 02 37 48 20 27 7, rue de la Ferté PHARMACIE Thierry NICOLAS 02 37 48 20 47 1 & 3, Rue au Fil VETERINAIRES Jean-Luc JOUANIGOT et Patrice JAVELOT 02 37 48 20 25 9, rue de Senonches INFIRMIERES Nathalie GUERIN et Nathalie DANIEL BELBEKOUCHE 02 37 48 41 75 2, rue Malpeine TAXIS ARIANE TAXI 02 37 48 23 26 06 71 21 60 40 DIRECT TAXI 28 06 29 83 29 40 MAISON PAROISSIALE 2, rue de l’Église – 02 37 48 21 22 MAISON DE RETRAITE Directrice : Corinne AUBRUN - BEAUDOIRE 02 37 48 20 65 8 et 10 rue de la Ferté DENTISTE Jean-François PETIT 02 37 43 42 08 4, place de la halle BANQUES Crédit Agricole - Val de France 02 37 48 20 82 3, rue de St Jean Directrice : Aurélie VENHARD Crédit Mutuel 0 820 834 021 23, rue de Paris Directeur : Damien DENYS NOTAIRES 13, rue de Paris 02 37 48 20 49 ECOLES Collège Maurice De Vlaminck rue de Nonancourt – Principal : Jean-Noël LEBLANC 02 37 48 21 23 Ecole Elémentaire des Remparts ruelle des Remparts - Directeur : Didier VUADELLE 02 37 48 22 87 Ecole Maternelle Jean Desforges 8, av. -

Communautés De Communes Et D'agglomérations

Communautés de communes et d'agglomérations Gu ainville Gilles La Ch aussée-d 'Ivry Le Mesnil-Simo n ¯ Ou lin s Saint-Ouen-March efroy Anet Sau ssay Bonco urt Berchères-sur-Vesgre So rel-M oussel Rouvres Saint-Lub in -d e-la-Haye EURE Pays Houdanais Bû Abon dant (partie E&L) Havelu Serville Marchezais Go ussainville Montreuil Damp ierre-su r-Avre Saint-Lub in -d es-Jo ncherets Cherisy Saint-Rémy-su r-Avre Vert-en-Drouais Bro ué Dreux Pays de Bérou -la-Mulotière Germainville Lou villiers-en-Drou ais Sainte-Gemme-Moronval Boutigny-Pro uais Boissy-en-Drou ais VerneuMionltigny-sur-Avre Revercourt Prudemanche La Ch apelle-F orainvilliers Mézières-en-D rou ais Escorpain Allainville Verno uillet (partie E&L) Luray Ou erre Rueil-la-Gadelière Fessan villiers-Mattanvilliers Saint-Lub in -d e-Cravant Écluzelles Laons Garan cières-en-Drouais Garnay Les Pin th ières Charp ont Brezo lles Saint-Laurent-la-Gâtine Cro isilles Boissy-lès-Perche Châtain co urt Beauche Crécy-Cou vé Faverolles Rohaire Dreux Tréon Marville-Mo utiers-B rûlé Cru cey-Villages Villemeux-sur-Eu re Bréchamps Sau lnières Les Ch âtelets agglomération Saint-Ang e-et-Torçay Aunay-sou s-C récy La Ch apelle-F ortin Morvilliers Fon taine-les-Ribou ts Chaud on Coulombs Sen an tes Le Bo ullay-Mivoye La Man celière Lamb lo re Pu iseux Lormaye Saint-Lucien La Saucelle Maillebois Le Bo ullay-Thierry Le Bo ullay-les-Deux-Églises Orée du Nogen t-le-Roi Saint-Jean -de-Rebervilliers Lou villiers-lès-Perche Ormo y Perche La Puisaye Villiers-le-Mo rhier La Ferté-Vid ame Saint-Martin-de-Nigelles Saint-Sau -

Definition Des Bassins Hydrographiques – Liste Des Communes Concernées

Annexe 2 - Definition des bassins hydrographiques – Liste des communes concernées Bassin versant de « l'Aigre » CHARRAY LA FERTE-VILLENEUIL LE MEE Bassin versant de « l'Avre Aval » THIVILLE AUTHEUIL de sa source jusqu'àBérou la Mulotière RUEIL-LA-GADELIERE LA CHAPELLE-DU-NOYER BEROU-LA-MULOTIERE ROMILLY-SUR-AIGRE LA FERTE-VIDAME LAMBLORE LES RESSUINTES BEAUCHE BOISSY-LES-PERCHE LA CHAPELLE-FORTIN Bassin versant de « l'Avre Amont » MONTIGNY-SUR-AVRE de Bérou la Mulotière jusqu'à l'Eure MORVILLIERS MONTREUIL ROHAIRE DAMPIERRE-SUR-AVRE ESCORPAIN PRUDEMANCHE Bassin versant de « la Blaise » SAINT-LUBIN-DES-JONCHERETS VERNOUILLET SAINT-REMY-SUR-AVRE MONTREUIL VERT-EN-DROUAIS TREMBLAY-LES-VILLAGES DREUX GARNAY REVERCOURT LE BOULLAY-LES-DEUX-EGLISES BREZOLLES AUNAY-SOUS-CRECY CRUCEY-VILLAGES CHERISY LAONS DREUX SAINT-LUBIN-DE-CRAVANT CRECY-COUVE BEROU-LA-MULOTIERE SAULNIERES SENONCHES TREON LA FERTE-VIDAME SAINT-SAUVEUR-MARVILLE LA FRAMBOISIERE CHATEAUNEUF-EN-THYMERAIS LOUVILLIERS-LES-PERCHE MAILLEBOIS LA MANCELIERE LE MESNIL-THOMAS LA PUISAYE SAINT-JEAN-DE-REBERVILLIERS LES RESSUINTES SAINT-MAIXME-HAUTERIVE LA SAUCELLE PONTGOUIN LES CHATELETS SAINT-MAURICE-SAINT-GERMAIN MORVILLIERS CRUCEY-VILLAGES FONTAINE-LES-RIBOUTS SAINT-ANGE-ET-TORCAY MANOU ARDELLES DIGNY FAVIERES JAUDRAIS SENONCHES THIMERT-GATELLES LOUVILLIERS-LES-PERCHE Bassin versant de « la Cloche» Bassin versant de « la Conie » LA GAUDAINE FONTENAY-SUR-CONIE MARGON ORGERES-EN-BEAUCE COUDRECEAU GUILLONVILLE FRETIGNY NOTTONVILLE SAINT-DENIS-D'AUTHOU PERONVILLE MONTLANDON VARIZE SAINT-VICTOR-DE-BUTHON -

Populations Légales En Vigueur À Compter Du 1Er Janvier 2021

Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 28 EURE-ET-LOIR INSEE - décembre 2020 Recensement de la population Populations légales en vigueur à compter du 1er janvier 2021 Arrondissements - cantons - communes 28 - EURE-ET-LOIR RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SOMMAIRE Ministère de l'Économie et des Finances Institut national de la statistique et des études économiques Introduction..................................................................................................... 28-V 88 avenue Verdier CS 70058 92541 Montrouge cedex Tableau 1 - Population des arrondissements ................................................ 28-1 Tél. : 01 87 69 50 00 Directeur de la Tableau 2 - Population des cantons et métropoles ....................................... 28-2 publication Jean-Luc Tavernier Tableau 3 - Population des communes.......................................................... 28-3 INSEE - décembre 2020 INTRODUCTION 1. Liste des tableaux figurant dans ce fascicule Tableau 1 - Population des arrondissements Tableau 2 - Population des cantons et métropoles Tableau 3 - Population des communes, classées par ordre alphabétique 2. Définition des catégories de la population1 Le décret n° 2003-485 du 5 juin 2003 fixe les catégories de population et leur composition. La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires -

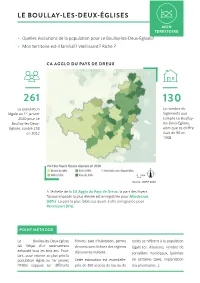

Le Boullay-Les-Deux-Églises

LE BOULLAY-LES-DEUX-ÉGLISES MON TERRITOIRE » Quelles évolutions de la population pour Le Boullay-les-Deux-Églises? » Mon territoire est-il familial ? Vieillissant ? Riche ? CA AGGLO DU PAYS DE DREUX 261 130 La population Le nombre de légale au 1er janvier logements que 2020 pour Le compte Le Boullay- Boullay-les-Deux- les-Deux-Églises, Églises, contre 258 alors que ce chiffre en 2012 était de 96 en 1968 Source : DGFiP 2018 A l’échelle de la CA Agglo du Pays de Dreux, la part des foyers fiscaux imposés la plus élevée est enregistrée pourMarchezais (68%). La part la plus faible est quant à elle enregistrée pour Revercourt (0%). POINT MÉTHODE Le Boullay-les-Deux-Églises fichiers : taxe d’habitation, permis codes se réfèrent à la population fait l’objet d’un recensement de construire, fichiers des régimes légale (ex. dotations, nombre de exhaustif tous les cinq ans. Pour- d’assurance maladie... conseillers municipaux, barèmes tant, pour estimer au plus près la population légale au 1er janvier, Cette estimation est essentielle : de certaines taxes, implantation l’INSEE s’appuie sur différents près de 350 articles de lois ou de des pharmacies...). LE BOULLAY-LES-DEUX-ÉGLISES POPULATION PAR TRANCHE D’ÂGE 37 18,9 Le nombre de La durée moyenne familles avec en années de enfant(s) pour Le résidence dans son Boullay-les-Deux- logement pour Le Églises, soit 32% Boullay-les-Deux- des ménages de la Églises contre 16,5 commune ans pour l’Eure- 19% de la population a moins de 14 ans pour Le Boul- et-Loir lay-les-Deux-Églises. -

Guide Transport À La Demande J’Habite L’Une Des Communes Suivantes

À partir du 1er juillet 2019 LE GUIDE TRANSPORT À LA DEMANDE J’HABITE L’UNE DES COMMUNES SUIVANTES VOUS HABITEZ DREUX, VERNOUILLET, Ivry-la- DREUX, VERNOUILLET, LURAY, Bataille LURAY, SAINTE-GEMME-MORONVAL SAINTE-GEMME-MORONVAL OU CHÉRISY OU CHÉRISY ? Ézy-sur-Eure REPORTEZ-VOUS Anet page 3. Sur ces 5 communes, le service est réservé aux Personnes à Mobilité Réduite. Le TAD me transporte depuis mon domicile à l’adresse et à l’heure de mon choix, du lundi au samedi, sauf jours fériés Nonancourt VOTRE DOMICILE Saint-Lubin- Marchezais situé dans l’une des 5 communes des-Joncherets Saint-Rémy- sur-Avre Brezolles Tréon ADRESSE DE VOTRE CHOIX Villemeux- située dans l’une des 5 communes sur-Eure Châteauneuf- en-Thymerais VOUS HABITEZ UNE COMMUNE DU SECTEUR ROUGE ? VOUS HABITEZ DÉCOUVREZ UNE COMMUNE LES TRAJETS DÉPART AU PLUS TÔT : 8h20 DU SECTEUR VERT ? POSSIBLES pages 5. DÉCOUVREZ LES TRAJETS POSSIBLES RETOUR AU PLUS TARD : 17h40 pages 4. • P 2 • • P 3 • J’HABITE DANS LE SECTEUR VERT J’HABITE DANS LE SECTEUR ROUGE JE CHOISIS MA DESTINATION JE CHOISIS MA DESTINATION et mes horaires parmi les possibilités suivantes… et mes horaires parmi les possibilités suivantes… ARRÊT DE DESTINATION ARRIVÉE RETOUR À choisir dans 5 communes 9h45 11h15 ARRÊT PROCHE DE CHEZ MOI du secteur rouge. Voir page 12. ou 14h45 ou 16h15 Voir liste pages 6 et 7. ou en Gare de Marchezais 8h55 17h30 ARRÊT DE DESTINATION ARRIVÉE RETOUR À choisir dans 6 communes ARRÊT PROCHE DE CHEZ MOI 9h45 11h15 du secteur vert. Voir liste pages 10 et 11. -

LETTRE CIRCULAIRE N° 20150000016 Modification

LETTRE CIRCULAIRE n° 2015-0000016 GRANDE DIFFUSION Réf Classement 1.023.0 Montreuil, le 25/03/2015 25/03/2015 DIRECTION DE LA OBJET REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU Modification du champ d'application du versement transport SERVICE (art. L. 2333-64 et s. du Code Général des Collectivités GESTION DES OUTILS ET Territoriales) BASES DOCUMENTAIRES Texte à annoter : LCIRC-2008-084; Affaire suivie par : NA/PM Fusion de la Communauté d'Agglomération de Dreux Agglomération avec la Communauté de Communes du plateau de Brézolles, la Communauté de Communes du Thymerais, la Communauté de Communes de Val d'Avre, la Communauté de Communes de Val d'Eure-et-Vesgres, la Communauté de Communes des Villages du Drouais et intégration de la commune d'Ormoy La Communauté d'agglomération issue de la fusion intégration prend la dénomination de Communauté d'Agglomération du PAYS DE DREUX Le taux de versement transport applicable sur le territoire des communes de la Communauté d'Agglomération du PAYS DE DREUX se répartit de la façon suivante : - maintien du taux à 0,60 % pour les communes de l'ex Communauté d'Agglomération de Dreux agglomération - instauration à compter du 1er février 2015, d'un taux à 0,20 % pour toutes les communes nouvellement incluses dans le périmètre de transport urbain de la Communauté d'Agglomération du PAYS DE DREUX Création de l'identifiant n° 9302811 au 1er février 2015 Par un arrêté du 3 avril 2013, la Préfecture d'Eure-et-Loir a autorisé la fusion de la Communauté d'Agglomération de Dreux Agglomération avec la Communauté de Communes