Tour Des Refuges En Vallouise Vallouise - Pelvoux

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

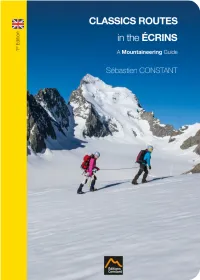

Preview Editions Seb Constant Classic Routes in the Ecrins

4 - INTRODUCTION - This guidebook cannot be considered a substitute for practical training. INTRODUCTION p. 2 II - DESCRIPTIONS TABLE OF CONTENTS p. 4 2-1 VALLOUISE p. 32 MAP OF THE SECTORS p. 5 - Access map p. 32 - Bans Valley p. 33 I - PRACTICAL INFORMATION - Sélé Valley p. 36 1-1 THE ÉCRINS MASSIF p. 6 - Glacier Noir Basin p. 48 - Access p. 6 - Glacier Blanc Basin p. 52 - Geography p. 7 2-2 HAUTE-ROMANCHE p. 76 1-2 A LONG HISTORY p. 8 - Access map p. 77 - Early exploration/In Coolidge’s footsteps p. 8 - Goléon Basin p. 78 - Recent changes and future trends p. 10 - Source of the Romanche p. 82 - Tabuchet Basin p. 90 1-3 MOUNTAIN HAZARDS p. 11 - Girose Basin p. 96 - Risk and the modern approach to safety p. 11 2-3 VÉNÉON p. 106 - A modern approach to safety p. 13 - Access map p. 107 - Selle Valley p. 108 1-4 DIFFICULTY RATINGS p. 14 - Soreiller Basin p. 114 - A complete reassessment p. 14 - Étançons Valley p. 122 - Technical difficulty p. 15 - Temple Écrins Basin p. 130 - Overall difficulty p. 15 - Pilatte Basin p. 134 - Lavey Valley p. 146 1-5 HOW TO USE THIS GUIDE p. 18 - Muzelle Valley p. 152 - Summit/altitude of the top of the route p. 18 - Route name / Route characteristics p. 18 2-4 VALJOUFFREY p. 154 - First ascent: climbers and date p. 19 - Access map p. 154 - Photos and page numbers p. 20 - Font Turbat Valley p. 156 - Approach / Route / Descent p. 20 2-5 VALGAUDEMAR p. -

From Pelvoux Hut)

PELVOUX SOUTH FACE 3946m. (FROM PELVOUX HUT) Zing! A ringing in my head sang out that a hefty stone had selected me from the motley and that I was still alive to hear it. We were about halfway up the first ascent of the meet, Pelvoux via the Couloir Coolidge, and already several had had to drop out John O'Keefe to escort his daughter down, John Richardson with a bad stomach and Andrew Llewellyn with faulty crampons. This left Bill and Gordon Russell, John Llewellyn, lan O'Keefe and me. After a few thoughts about my helmet left at the campsite, I did not feel any worse for the incident and decided to carry on cautiously. Shortly after this decision, whiffs of three inch grapeshot hurtled onto us, but at least we were now all alerted to dodge a bit. However, lan collected a cut on the hand and Gordon one on the shin. Bill decided to go for some broken ground to the left of the upper part of the couloir. We soon realised that his was the main stonefall arsenal, as the slightest misplacement of a foot sent a chunk hurtling down. The last few hundred yards seemed endless, as unfitness exacted its toll and I slumped exhausted on the snow summit. We arrived at 10.15 a.m., having left the hut at 4.27 a.m. On the way down John and lan elected to go down the upper part of the couloir, the former thus collecting a thump on the spare helmet I had lent him. -

Étude Sur Le Glacier Noir Et Le Glacier Blanc Dans Le Massif Du

Étude sur le glacier Noir et le glacier Blanc dans le massif du Pelvoux : [rapport sur les observations rassemblées en août 1904 dans les Alpes du Dauphiné] Charles Jacob, G. Flusin To cite this version: Charles Jacob, G. Flusin. Étude sur le glacier Noir et le glacier Blanc dans le massif du Pelvoux : [rapport sur les observations rassemblées en août 1904 dans les Alpes du Dauphiné]. 1905. insu- 01068516 HAL Id: insu-01068516 https://hal-insu.archives-ouvertes.fr/insu-01068516 Submitted on 25 Sep 2014 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. ' ÉTUDE SUR LK GLACIER NOIR ET LE GLACIER BLANC DANS LE MASSIF DU PELVOUX HOMMAGE DE lA COMMISSION COMMISSION FRANÇAISE DES GLACIERS ÉTUDE sun LE GL�CIER NOIR ET LE GLACIER BLANC DANS LE MASSIF DU PELVOUX PAR MM. CHARLES JACOB ET GEORGES FLUSIN Avec 2 planches phototypiques Et :! cartes topographiques au 1/10.000• DIIESSÉES PAH i\Œ. LAFA Y, FLUSIN et JACOB RAPPORT SUR LES OBSERVA'I'IONS RASSEMBLÉES EN AOÛT 1004 DANS LES ALPES DU DAUPHINÉ Avec te concours de la Société des Touristes du Dauphiné lh� Ministère de l'Agriculture Et du llfinistère de t'In.çtruction publique Extrait de l'Annuaire de la Société des Touristes du Dauphiné Numéro 30, 190� ----- �----- GRENOBLE TTJ>OGHAPHIE ET I.ITHOGHAI'HIE AI.Lllo:H FRÈRES 26, Cours de Saint-André, 26 1905 ÉTUDE SUR LE GLACIER NOIR ET LE GLACIER BLi\NC DANS LE MASSIF DU PELVOUX INTRODUCTION Le soin de poursuivre, pour· le compte de la Commis sion française, l'étude des glaciers du Dauphiné a été laissé cette armée à MM. -

Climbing in the Ecrins

DUNCAN TUNSTALL Climbing in the Ecrins he quantity and quality of high-standard rock climbs now available in T all areas of the Alps is astounding. Many of the areas are well known Chamonix, the Bregaglia, the Sella Pass area of the Dolomites, Sanetsch and, of course, Handeg. All offer routes of high quality and perfect rock. There is only one problem with these areas and that is that they are too popular. Fortunately, for those of us who value solitude in the mountains, there are still regions inthe Alps that provide routes of equal standing to the above but, for reasons not entirely understood, do not attract the crowds. One of the best kept secrets in British climbing circles is that some of the finest rock climbing in the Alps is now to be found in the Ecrins massif where many ofthe climbs stand comparison with anything that Chamonix or the Bregaglia have to offer. The quality of the rock is more than ade quate on most routes, although the odd slightly suspect pitch may add a spice of adventure. This factor has given the range an unfair reputation for looseness which, when combined with a lack of telepheriques, has been effective in keeping the crowds away. A brief summary follows of the best of the granite climbing in the Ecrins massif. But first I feel I ought to say something about the use of bolts. This is a difficult subject and many words have already been expended on it. My own views are simple: the high mountains, like our own small cliffs, are no place for bolts. -

The Ascent of the Matterhorn by Edward Whymper

The Project Gutenberg EBook of The Ascent of the Matterhorn by Edward Whymper This eBook is for the use of anyone anywhere at no cost and with almost no restrictions whatsoever. You may copy it, give it away or re-use it under the terms of the Project Gutenberg License included with this eBook or online at http://www.gutenberg.org/license Title: The Ascent of the Matterhorn Author: Edward Whymper Release Date: November 17, 2011 [Ebook 38044] Language: English ***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK THE ASCENT OF THE MATTERHORN*** ii The Ascent of the Matterhorn iii “THEY SAW MASSES OF ROCKS, BOULDERS, AND STONES, DART ROUND THE CORNER.” THE ASCENT OF THE MATTERHORN BY EDWARD WHYMPER v vi The Ascent of the Matterhorn WITH MAPS AND ILLUSTRATIONS Toil and pleasure, in their natures opposite, are yet linked together in a kind of necessary connection.—LIVY. LONDON JOHN MURRAY, ALBEMARLE STREET 1880 All rights are reserved [v] PREFACE. In the year 1860, shortly before leaving England for a long continental tour, the late Mr. William Longman requested me to make for him some sketches of the great Alpine peaks. At this time I had only a literary acquaintance with mountaineering, and had even not seen—much less set foot upon—a mountain. Amongst the peaks which were upon my list was Mont Pelvoux, in Dauphiné. The sketches that were required of it were to celebrate the triumph of some Englishmen who intended to make its ascent. They came—they saw—but they did not conquer. By a mere chance I fell in with a very agreeable Frenchman who accompanied this party, and was pressed by him to return to the assault. -

Dans Le Massif Des Ecrins, Le Glacier Noir Vivote, Le Glacier Blanc Se Meurt

Directeur de la publication : Edwy Plenel www.mediapart.fr 1 broyé les deux siècles suivants par les glaciers, qui Dans le massif des Ecrins, le glacier Noir y ont laissé quelques millions de tonnes de roches et débris morainiques. vivote, le glacier Blanc se meurt PAR FRANÇOIS BONNET ARTICLE PUBLIÉ LE LUNDI 3 AOÛT 2020 Le front (l'extrémité) du glacier Noir, juillet 2020. © FB Dans la partie basse du glacier Blanc, juillet 2020. © FB C’est l’un des plus beaux sites des Alpes. Deux immenses glaciers : l’un est noir, l’autre est blanc. Autrefois, ils se rejoignaient. Aujourd’hui, frappés par la puissance exponentielle du réchauffement climatique, ils sont condamnés. Visite et explications d’alpinistes et de glaciologues. Le front (l'extrémité) du glacier Blanc, juillet 2020. © FB Tout commence passerelle de la Momie, à 1 900 Car les voilà, les glaciers. À gauche, au fond d’une mètres d’altitude. Depuis les planches jetées sur un vallée étroite bordée d’immenses parois rocheuses, le large torrent se laisse découvrir le cœur symbolique du glacier Noir. Noir parce qu’entièrement recouvert de massif des Écrins, cette région de haute montagne à roches, de gravats, de sable. La glace ne se devine pas, cheval sur l’Isère et les Hautes-Alpes. partout enfouie sous des déblais qui peuvent atteindre plus d’un mètre d’épaisseur. Ce massif, l’un des plus beaux des Alpes, dispose de solides arguments pour rivaliser avec celui du mont Le soleil y est rare. « Par mauvais temps, le glacier Blanc. Il offre aux alpinistes un terrain d’aventure Noir, c’est un peu Nosferatu », dit le peintre et d’exception et aux randonneurs de splendides circuits. -

Aberystwyth University Glaciological and Geomorphological Map

Aberystwyth University Glaciological and geomorphological map of Glacier Noir and Glacier Blanc, French Alps Lardeux, Pierre; Glasser, Neil; Holt, Tom; Hubbard, Bryn Published in: Journal of Maps DOI: 10.1080/17445647.2015.1054905 Publication date: 2016 Citation for published version (APA): Lardeux, P., Glasser, N., Holt, T., & Hubbard, B. (2016). Glaciological and geomorphological map of Glacier Noir and Glacier Blanc, French Alps. Journal of Maps, 12(3), 582-596. https://doi.org/10.1080/17445647.2015.1054905 General rights Copyright and moral rights for the publications made accessible in the Aberystwyth Research Portal (the Institutional Repository) are retained by the authors and/or other copyright owners and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. • Users may download and print one copy of any publication from the Aberystwyth Research Portal for the purpose of private study or research. • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain • You may freely distribute the URL identifying the publication in the Aberystwyth Research Portal Take down policy If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. tel: +44 1970 62 2400 email: [email protected] Download date: 03. Oct. 2019 1 1 Glaciological and geomorphological map of 2 Glacier Noir and Glacier Blanc, French Alps 3 This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis Group in 4 Journal of Maps on 17th June 2015, available online: 5 http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17445647.2015.1054905 6 Abstract 7 This paper presents and describes a glaciological and geomorphological map of Glacier Noir and 8 Glacier Blanc, French Alps. -

Glacier Noir Jusqu'aux Balmes De François Blanc

Glacier Noir jusqu'aux Balmes de François Blanc Une randonnée proposée par Britanicus100 Parcours de haute montagne conduisant sur le fil d'une crête morainique avec panorama époustouflant sur les hautes cimes des Écrins. Randonnée n°276518 Durée : 4h10 Difficulté : Moyenne Distance : 7.92km Retour point de départ : Oui Dénivelé positif : 673m Activité : A pied Dénivelé négatif : 673m Régions : Alpes, Ecrins, Dauphiné Point haut : 2551m Commune : Pelvoux (05340) Point bas : 1878m Description De Vallouise, emprunter la D994E en direction d’Ailefroide puis du Pré de Points de passages Madame Carle. Stationner sur le parking situé près du chalet refuge. Droit d’entrée au parking de 2€. D/A Parking de Madame Carle N 44.918062° / E 6.415775° - alt. 1878m - km 0 (D/A) Du Refuge de Madame Carle, emprunter l’allée au Nord-Ouest en direction des glaciers. 1 Carrefour de sentiers, panneau Glacier Noir N 44.923702° / E 6.406574° - alt. 2053m - km 1.36 Celle-ci traverse le torrent de la Momie et celui du Glacier Noir puis monte en lacets. 2 Balmes de François Blanc N 44.918548° / E 6.383874° - alt. 2449m - km 3.34 (1) Au troisième lacet et au panneau (cote de 2040m), laisser à droite le sentier du Glacier Blanc pour prendre à gauche celui du Glacier Noir. 3 Point le plus élevé N 44.917951° / E 6.376287° - alt. 2551m - km 3.96 Le sentier monte régulièrement de façon rectiligne sur le fil de la crête de la moraine avec à gauche le Glacier Noir et à droite le Ravin de l’Encoula. -

Le Glacier Blanc Vallouise - Pelvoux

Le glacier Blanc Vallouise - Pelvoux Le Glacier Blanc (Jan Novak Photography) Une randonnée pour côtoyer le glacier Infos pratiques blanc et approcher les sommets Pratique : A pied mythiques conquis par les alpinistes de la fin du XIXe siècle. Durée : 3 h 30 J'ai commencé ma carrière de garde moniteur Longueur : 9.0 km dans le Valgaudemar avant de rejoindre la Dénivelé positif : 716 m Vallouise en 1982. Je me souviens de mon étonnement lorsque, remontant au glacier Difficulté : Moyen blanc, je constatais un mur de glace immense Type : Aller-retour qui surplombait la passerelle... Dans mes souvenirs, dix ans auparavant, le front glaciaire Thèmes : Histoire et s'achevait bien en amont. Intéressé par cette architecture, Lac et glacier, progression, j'ai commencé à prendre des Refuge mesures, aidé de mes collègues, pour suivre cette évolution. A partir de 1986, le glacier est entré dans une phase de recul. Joël Faure, garde moniteur. 1/10 23 sep. 2021 • Le glacier Blanc Itinéraire Départ : Pré de Madame Carle, Pelvoux Depuis le chalet-hôtel, remonter vers le nord-est pour traverser les passerelles du torrent de la Momie et du Glacier noir. Le sentier s'élève ensuite pour rejoindre un moutonnement de roches lisses, usées et polies. 1. Le sentier croise la bifurcation de l'itinéraire du glacier Noir (qui part sur la gauche). Ensuite, monter par des lacets. 2. Traverser la passerelle du torrent du glacier Blanc, le sentier progresse alors en rive gauche du torrent puis s'élève jusqu'à l'ancien refuge Tuckett. Poursuivre à flanc pour arriver au refuge du glacier Blanc et des Ecrins. -

D'ailefroide Au Refuge Du Glacier Blanc Vallouise - Pelvoux

D'Ailefroide au refuge du glacier Blanc Vallouise - Pelvoux Refuge du glacier Blanc (© Parc national des Ecrins - Bertrand Bodin) Une incontournable randonnée du Pays Infos pratiques des Ecrins pour côtoyer de très près le Pratique : A pied mythique Glacier Blanc. Partir d’Ailefroide pour monter au refuge du Durée : 4 h 30 Glacier Blanc, c’est laisser progressivement Longueur : 9.1 km derrière soi la forêt, les prairies, la montagne habitée pour rejoindre le milieu minéral et Dénivelé positif : 1046 m glaciaire de la haute montagne. C’est l’occasion, sur le large sentier, qui surplombe le Pré de Difficulté : Moyen Madame Carle, de côtoyer les alpinistes qui Type : Etape descendent des sommets environnants. Thèmes : Faune, Lac et glacier, Refuge 1/10 30 sep. 2021 • D'Ailefroide au refuge du glacier Blanc Itinéraire Départ : Ailefroide Arrivée : Refuge du Glacier Blanc Au pont sur le Torrent de Saint-Pierre prendre le chemin qui part rive droite (Pré de Madame Carle). Après 400 m environ, le chemin devient sentier. Après 600 m environ, au niveau d’un cairn, continuer tout droit (laisser la sente à gauche, accès aux voies d’escalade). Après environ 1 km, le sentier monte dans un pierrier (gros éboulis). Juste avant de rejoindre la route, prendre le sentier à gauche (Pré de Madame Carle) qui longe la route et conduit au parking. 1. Passer entre le refuge Cézanne et la Maison d’accueil du Parc national des Ecrins, suivre la large piste. Après avoir traversé deux passerelles en bois, prendre le sentier sur la gauche (Glacier Blanc). 2. -

Les Variations Glaciaires En Haute Durance

Quaternaire, 17, (1), 2006, p. 75-92 LES VARIATIONS GLACIAIRES EN HAUTE-DURANCE (BRIANÇONNAIS, HAUTES-ALPES) DEPUIS LA FIN DU XIXe SIÈCLE : MISE AU POINT D’APRÈS LES DOCUMENTS D’ARCHIVES ET LA LICHÉNOMÉTRIE Ⅲ Etienne COSSART1, Monique FORT1, Vincent JOMELLI2 et Delphine GRANCHER2 RÉSUMÉ Les travaux reconstituant les variations glaciaires récentes se sont longtemps fondés sur des séries de mesures directes, établies sur quelques glaciers sélectionnés. Nous proposons de compléter ces séries en étudiant les fluctuations, depuis la fin du XIXe siècle, du front d’une trentaine de glaciers, situés sur la retombée orientale du Massif des Ecrins. Des relevés géomorphologiques, la lichénométrie, et les documents anciens ont été utilisés conjointement, ce qui a permis d’identifier trois générations de moraines, délaissées respectivement entre 1915-1930, autour de 1950 et lors de la décennie 1970. Ces formations suggèrent l’existence de trois stades d’avancée et/ou de stationnement des glaces dans un contexte général de retrait glaciaire depuis le Petit Âge de Glace. Au cours du XXe siècle, la surface englacée a diminué dans ce secteur de 30 % environ (35 à 25 km2). Cette évolution s’explique par un bilan de masse déficitaire de l’ordre de –0,2 à –0,4 mee.an-1, valeurs qui sont de même ordre de grandeur que celles établies ailleurs dans les Alpes Occidentales. Mots-clés : Glaciers, Petit Age de Glace, lichénométrie, archives, Massif des Ecrins. ABSTRACT GLACIAL VARIATIONS IN UPPER DURANCE CATCHMENT (BRIANÇONNAIS, HAUTES-ALPES) SINCE THE END OF THE 19th CENTURY: A SYNTHESIS FROM LICHENOMETRY AND ARCHIVES DOCUMENTS Until recently, studies on glacial fluctuations were mostly relying on direct measurements of a few, selected glaciers. -

Glaciers of the Alps

Glaciers of GLACIERS OF THE ALPS THE AUSTRIAN ALPS By HELMUT ROTT THE SWISS ALPS By KARL E. SCHERLER THE FRENCH ALPS By LOUIS REYNAUD THE ITALIAN ALPS By ROSSANA SERANDREI BARBER0 and GIORGIO ZANON SATELLITE IMAGE ATLAS OF GLACIERS OF THE WORLD Edited by RICHARD S. WILLIAMS, Jr., and JANE G. FERRIGNO U.S. GEOLOGICAL SURVEY PROFESSIONAL PAPER 1386-E-1 The Alps of Austria, Switzerland, France, and have a total area covered by glaciers of 542, 1,342, 350, and 608 square kilometers , respectively CONTENTS III IV CONTENTS CONTENTS V SATELLITE IMAGE ATLAS OF GLACIERS OF THE WORLD GLACIERS OF GLACIERS OF THE ALPS Introduction The Alps are a complex system of mountain ranges south-central Europe that extend about 1,000 km in a crescent shape along Italy’s common border with Yugoslavia, Austria, Switzerland, and France. The southern flank of the Alpine chain is subdivided by Italian geographers into the Western, Central, and Eastern Alps. Other scientists, especially those from the regions along the northern slope of the Alps, subdivide the system into the Western and Eastern Alps by an imaginary line following the Rhine River from (Lake of Constance) to Lake Como. The Alps have summit elevations that reach a maximum of more than 4,800 m, as on Mont Blanc. The major glacierized areas are situated along the crest of the mountain chain. The largest glaciers are often at the highest elevations, especially where comparatively level areas exist above the snowline. Numerous smaller glaciers are, however, scattered throughout the Alps. Far fewer glaciers are found on the southern flanks than on the northern slopes of the Alps because of seasonal weather patterns and greater intensity of solar radiation on the south.